用户研究员:消费市场的“千姿”与“百态”

2021-10-27朱丹丹

姓名:朱丹丹

身份:某电商平台用户研究员

我上初中的时候,班里曾一度流行“星座说”:挑剔又有点洁癖的处女座、热爱自由的射手座……这些看似荒诞却又精准的设定让同学们沉迷不已。很多年后,我第一次知道心理学中的“巴纳姆效应”——人们常常认为一种笼统的、一般性的人格描述十分准确地揭示了自己的特点。那时我突然发现,虽然我并不相信星座,但在很多年前,一颗渴望探索文化差异和人群属性的种子早已在心中悄然种下。

剥去“读心术”的神秘外衣

一个穿着普通T恤和牛仔裤,始终低着头的男生在超市的货架边打着转。在寥寥几人的货架前,他一边小心躲避着摄像头,一边将手渐渐伸向正在挑选货物的女生的挎包……“同学,注意你的包!”旁边的女生及时开口,打断了这场正在进行的“盗窃”。

你们可能很难想象,这正是我们社会心理学的实验课堂。当时,互联网上对“摔倒的老人要不要扶”的讨论沸沸扬扬,网民对人性险恶与道德底线议论不休。而在我们心理学专业的学生眼中,这场风波却可以用一个全新的角度解读。

在实验课上,为了印证“责任分散效应”,我们将实验对象分为实验组和对照组,通过调控周围群众的人数,来测试实验对象面对晕倒的“路人”时的不同反应。通过实验,我们发现,当只有2—3人经过时,路人上前帮助的可能性远大于处于其人群中的时候。也许正是因为意识到,在共同面对危机时,人们会有“我不去救,别人也会去救”的心理。对此,我们开始学会抛却片面的道德评判,用更为专业和理性的眼光去看待他们。

不论在校内还是校外,每每遇到需要介绍自己专业的时候,我总是要面对对方“你知道我现在在想什么”的好奇询问,对此,我只能回以一个尴尬而不失礼貌的微笑。其实,揭开神秘的外表,心理学只是一门社会科学。我们通过枯燥的书本探索基础知识,通过科学的实验总结出心理结论。这串名为“心理学”的钥匙,没能让我掌握虚幻的“读心术”,却帮我叩开了瞬息万变的世界的大门。

校园的生活转瞬即逝,怀揣着对未来的期望,离开校园的我们沿着各自的道路走向了各行各业,彼时,对传统的心理咨询并不感兴趣的我对未来充满了迷茫。2015年,互联网的飞速发展造成了岗位分工细化,一个适合心理学专业就业的名为“用户研究”的新兴岗位悄然出现,凭借着一股冲劲,我一头扎进了这股浪潮中。

职场里的“问题解决者”

我所在的公司是一个以跨境业务为主的电商平台。身处瞬息万变的消费市场,一条无形的纽带将公司的各个部门紧密联系在一起。从选择商品到货物被运送到消费者手中,用户研究员的工作贯穿各个环节。如果要为“用户研究员”找一个准确的定位,我更倾向于称其为“问题解决者”。

入职没多久,公司业务部的同事就找到了我们:“帮我看看中国家长喜欢什么样的童装?” 这个问题并不简单,也许正如我們无法“读懂别人的内心”一样。求问者有时并不知道自己真正想问的是什么,用户研究员需要做的,是寻找真正的问题,并将其拆分,一步一步细化问题,直到可以进行调研。

彼时的平台正面临着产品亟待更迭的状况——原本主营的奶粉、纸尿裤等母婴用品品类单一,为了满足平台发展的需要,业务部正迫切地寻找着新商品。在与他们的沟通过程中,我了解到最新上架的童装销售情况不尽如人意。我这才意识到,比起盲目调查消费者的喜好,找到“童装销量不佳”的症结才是业务部的实际需求所在。

我首先考虑的是商品的曝光问题。就像商店会把最好看的娃娃摆在橱窗里吸引顾客一样,我们倾向于把更多的展示页面让给热销品,从而为公司创造最大利益。把热销品让位于滞销品显然是不现实的,但如果消费者对童装的出售信息一无所知,购买又从何谈起呢?于是我们想到了“关联销售”——在母婴产品的销售页面中放置部分童装的信息,从而达到引流目的。

通过后台数据,我们可以直观地了解商品的被浏览量与售卖情况。站在消费者的角度,仅仅从“浏览”这一环节入手,显然不足以引起他们的购买兴趣。原有的购买页面只简单放置了商品的照片,标注了商品的尺码,而童装不同于我们熟悉的标品(具有统一市场标准的产品),过于简洁的信息只会让消费者更加困惑:“这件童装适合男孩还是女孩?”“什么年龄的孩子穿比较合适?”“国外的尺码与国内的尺码如何转化?”

作为销售的最后一站,商品的退换货服务同样值得注意,这就涉及用户需求与商业利益的平衡问题。根据商业部的相关规定,经过保税仓、海关的商品无法进行二次售卖,这可能是进口商品的最大劣势。为此,我们更需要提升服务,整理退货需求,从源头减少退货行为。

我常常说,用户研究者要具备很强的思维能力,从用户思维、产品思维到战略思维,层层递进。在处理各种事项时,我们需要分别站在用户和生产者的角度看待问题,兼顾整体市场、竞争对手和未来趋势。每当我解决了一个问题,切实帮助到了业务方,内心的成就感和满足感可能是这份工作带给我的最大的快乐。

我与用研同频成长

在很多行业外的人眼中,用户研究的工作方式抽象且难以想象。事实上,不少看似高深莫测的研究手段和统计方法实操难度大,因此使用率很低,使用的场景也很有限。在我们的日常工作中,简单的求百分比的方法存在于90%以上的分析中,而最为基础的“访谈”和“问卷调研”可以解决85%的问题。

在现在这个更加流动,也更加注重人的时代,用户研究这个新兴的职业,在不同领域都发挥着独一无二的作用。工作愈久,我愈发意识到我的工作是双向的,明面上我对用户进行访谈调查,但实际上,用户的想法也在潜移默化地影响着我。

工作中,我遇到过许多人,如收入偏高却一直秉持着节俭生活方式的消费者,一个月可以买200多瓶指甲油的“购物狂”,“45岁之后要做公益,让赚钱告一段落”的女性创业者……在进行调研时,我们需要摒弃对用户的任何预设,带着完全“空白”的自己与他们沟通,只有这样才能了解不同群体的真正需求。

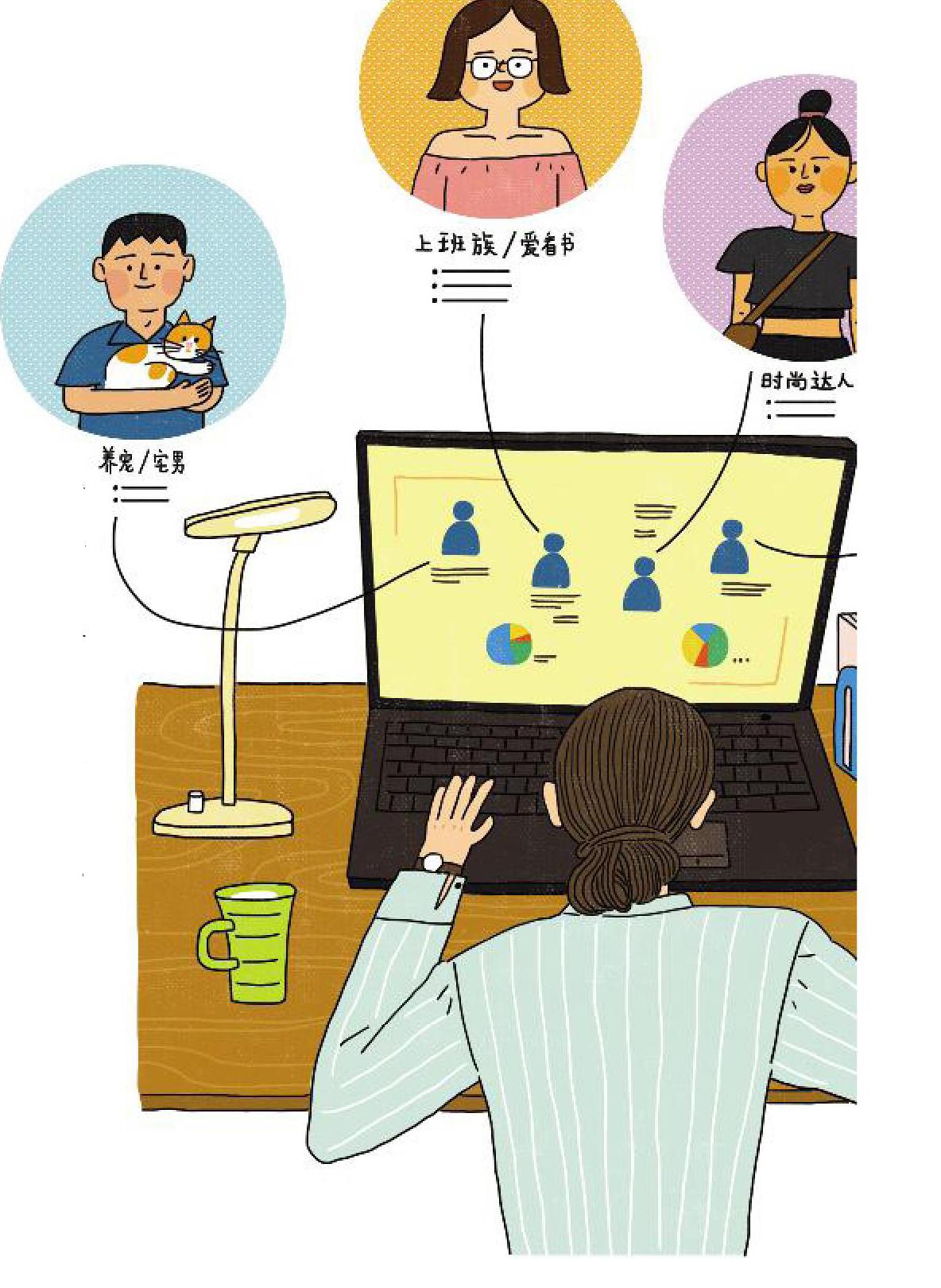

如同当初那个对星座好奇的女孩一样,如今的我也会按照消费习惯为用户进行画像:“尊享体验家”指那些消费能力高、注重商品品质的顾客,为此我们需要注意在线客服和售后服务的高质量;“精算羊毛党”喜欢计算各种优惠信息,而“手动领券”的功能也能带给他们更好的消费体验……

我有幸见证了这个岗位的发展与壮大,也在跟随着它前进的步伐不断成长。我懵懂地进入这个行业,但现在想来也是毫不后悔的。

(补充采写:游佳为 方 昕)

老师说

Q1:心理学和应用心理学的区别是什么?

刘宏艳:心理学是研究心理与行为的科学,既研究人的心理,也研究动物的心理,是一门文理兼容的学科。心理学专业主要关注心理学的基本原理和一般规律,包括认知、动机、情绪等多个方面。应用心理学专业可以被看作心理学科一个重要的分支,侧重于运用心理学的理论和知识来服务于实际生活,涵盖了工业/工程、市场营销、学校教育等各个实际领域。

Q2:该专业的毕业生可以从事哪些职业?

刘宏艳:本专业的学生毕业后可依据自己的兴趣选择相关的职业:一是面向企业的用户研究或人力资源管理工作,如用户研究员、游戏设计师、人力资源管理等岗位;二是面向教育、医疗等领域的心理健康相关工作,如心理咨询师、中小学心理老师等岗位;三是面向一些与心理学紧密相关的特色领域岗位,如测评专家、谈判专家、社会工作者等岗位。

学长学姐说

Q1:应用心理学专业平时的上课形式是怎么样的?

宋嘉清:应用心理学课程包含了工程、发展、教育、咨询、认知等方向,涵盖内容比较全面。实验课程和理论紧密结合:系里有专业心理仪器以及动物房供学生进行生理实验;有幼儿园和小学基地进行发展教育实验;也有VR(Virtual Reality虚拟现实)、模拟驾驶实验室可以做工程类实验等。