新型城镇化、资源和环境耦合协调发展研究

——以广东为例

2021-10-27吴江秋

严 丹 吴江秋 于 霞

(1.广东财经大学 公共管理学院,广东 广州 510320;2.广东工业大学 管理学院,广东 广州 510520)

一、问题提出

改革开放以来,中国的城镇化发展取得了令世人瞩目的成就,然而随着城镇化的快速发展,资源和环境问题逐渐突出,滥砍滥伐、过度粗放、生态破坏、水体污染、垃圾遍野等资源浪费和环境污染的现象屡禁不止,使得中国新型城镇化所取得的成就大打折扣,资源和环境问题越来越成为阻碍中国新型城镇化健康发展的绊脚石。鉴于此,2010年10月,住房和城乡建设部副部长仇保兴提出了“城市优先发展到城乡互补协调发展、高能耗的城镇化到低能耗的城镇化、数量增长型到质量提高型、高环境冲击型到低环境冲击型、放任式机动化到集约式机动化、少数人先富的城镇化到社会和谐的城镇化”等六方面的新型城镇化内容。党的十八大提出了新型城镇化战略的概念,即新型城镇化是“内涵式”城镇化,是资源、要素优化配置、土地利用等全盘型的综合谋划和推进。十九大报告进一步指出“以城市群为主题构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业人口市民化”。由此可知,城镇化、资源和环境三者的协调发展是新型城镇化顺利推进和健康发展的一个重要前提,是新型城镇化建设得以推广和普及的一个重要保证。

二、文献综述

针对区域性城镇化进程中的协同发展和资源、环境问题,国内外学者就城镇化和资源、环境的关系研究也相对较多,可以分为四种类型:

(一)城镇化发展对资源、环境的胁迫作用

国内外学者均已证实城镇化、经济增长对资源、环境中的生物多样性、水资源、土地资源、气候资源、生物多样性等均存在一定的胁迫作用[1][2]。Patrick Jantz(2005)[3]等研究了美国东海岸的切萨皮克湾流域自然资源土地状况,认为1990年至2000年这十年中由于城市化带来了资源土地的损失。Dimpal Vij(2012)[4]指出在发展中国家的城市化进程中,人口的快速增长超过了市政当局提供基本服务的能力,城市化直接导致了垃圾的产生,不科学的垃圾处理导致了健康危害和城市环境退化。城镇化作为人类活动的一种重要方式对资源、环境产生了破坏性的影响,当这种负面影响达到一定程度时生态环境系统将不堪重负而崩溃。

(二)城镇化发展对资源、环境的促进作用

Wieand(1987)[5]认为城镇化有利于包括土地等生产要素的集约利用。鲍超和方创琳(2010)[6]认为城镇化产生的集聚效应和规模效益,在优化水资源配置、提高水资源的利用效率和污染治理方面有积极的作用。

(三)资源、环境对城镇化发展的约束作用

资源、环境对城镇化的约束作用主要集中在资源、环境约束了城镇化的速度和质量。Yasuhiro和Kazuhiro(2005)[7]认为资源短缺将会严重影响经济发展的速度和质量。庄贵阳和谢海生(2015)[8]认为我国化石能源、环境污染将会严重影响城镇化的发展质量。

(四)城镇化和资源、环境的相互作用

王丽君等(2018)[9]运用“城镇化的生态环境安全响应”概念,借助相应模型对1995年至2015年天津市城镇化与生态环境的响应关系进行实证研究并分析其响应关系演变的驱动因素。王梦晴等(2018)[10]运用综合评价法对山东省日照市2006年至2016年的城镇化水平进行测度,并运用资源、环境压力指数法来测量资源、环境压力,在此基础上分析了两者之间的关联性。王蕾等(2019)[11]运用耦合协调度模型的计算方法,对北疆5个地区的经济、社会、资源、环境的耦合协调度进行实证分析,并在此基础上分析了四者的关系。

国内外现有研究成果无疑是本文需要广泛参考和借鉴的。但国外研究首先缺乏对“中国约束条件”的把握,更多是独立地研究城镇化、生态环境的各类问题,较少分析新型城镇化与资源、环境之间动态关系,能分析其作用机制与传导机制的则更少,因而政策设计上就很难做到周全有效;其次,缺乏针对广东省具体情况的分析,尚未形成新型城镇化与资源、环境协调发展的长效机制。本文以广东省2005年至2019年数据为例,首先构建城镇化、资源和环境三个系统的指标体系,在此基础上运用耦合协调模型对三个系统的评价结果进行耦合度和协调度分析,并得到本文的主要观点。

三、新型城镇化、资源和环境三者的耦合机理分析

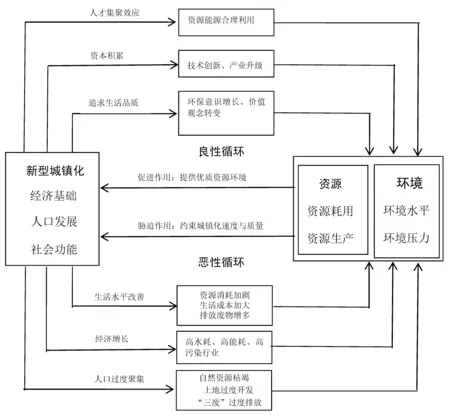

生态城市理论指出现代城市发展的实质已经不是简单的提高城镇化水平和节能减排,而是要求城镇化的发展与资源、环境和谐一致的持续发展。系统协同理论认为区域的发展是一个复杂的系统,需要通过某种方式来协调各个系统间的关系,让整个系统从无序变为有序。新型城镇化、资源、环境是由多种要素交织在一起的三大系统,各个要素之间相互作用、相互影响最终形成一个多重反馈的系统(见图1)。首先,三大系统间存在良性循环。一方面,新型城镇化过程中带来的经济增长、人口集聚和社会功能的提升在一定程度上提高了资源的使用效率,另一方面,经济所产生的集聚效应、规模效应及分工精细化也在一定程度上激发了有效社会治理机制的产生,各种高端科学技术的运用也降低了污染治理成本,同时人们开始关注环境质量的改善,努力提高环境质量,因此城镇化促进了环境资源的优化,最终形成良性循环。其次,三大系统间存在恶性循环。一方面新型城镇化过程中由于经济增长、人口过度集聚和生活水平的改善会增加资源的消耗量、并导致废物的大量排放、土地的过度开发等,一定程度上会对资源和环境造成破坏并进一步影响新型城镇化的进程,形成恶性循环。总之新型城镇化进程中涉及人口、资源、环境、社会发展等诸多方面,需要各种要素的有效整合与协调配置,新型城镇化、资源、环境的耦合协调发展将更为重要。

图1 新型城镇化、资源、环境相互作用图

四、指标选取与研究方法

(一)研究对象概况

广东省地处中国大陆最南部,东邻福建,北接江西、湖南,西连广西,南临南海,珠江口东西两侧分别与香港、澳门接壤,西南部雷州半岛隔琼州海峡与海南省相望[12]。改革开放以来,广东省成为改革开放前沿阵地和引进西方经济、文化、科技的窗口,取得令人瞩目的成绩。2019年末广东省常住人口为11521万人,其中城镇常住人口为8225.99万人,城镇人口比重达71.40%,人口的城镇化水平较高,广东省的地区生产总值高达107671.1亿元,居全国第一位,广东省经济的快速增长一定程度上促进了城镇化的发展。

资源、环境方面,2020年1-5月,广东省优良天数比例(AQI达标率)为96.4%,较2019年同期(以下称同比)下降0.5个百分点;按照环境空气质量综合指数排名,汕尾、珠海和阳江居前三位,广州、清远和佛山则居于后三位。2019年广东省污水日处理能力为2525.29万吨,比上年增长了5.9%,城市生活垃圾无害化处理率达到99%。

(二)数据来源与指标选取

本次研究所采用的数据皆来自中国经济与社会发展统计数据,主要来源包括2005年至2019年的《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《广东统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》等统计年鉴资料,对于部分年份的指标数据缺失问题,本次研究采用了插值法进行补齐。

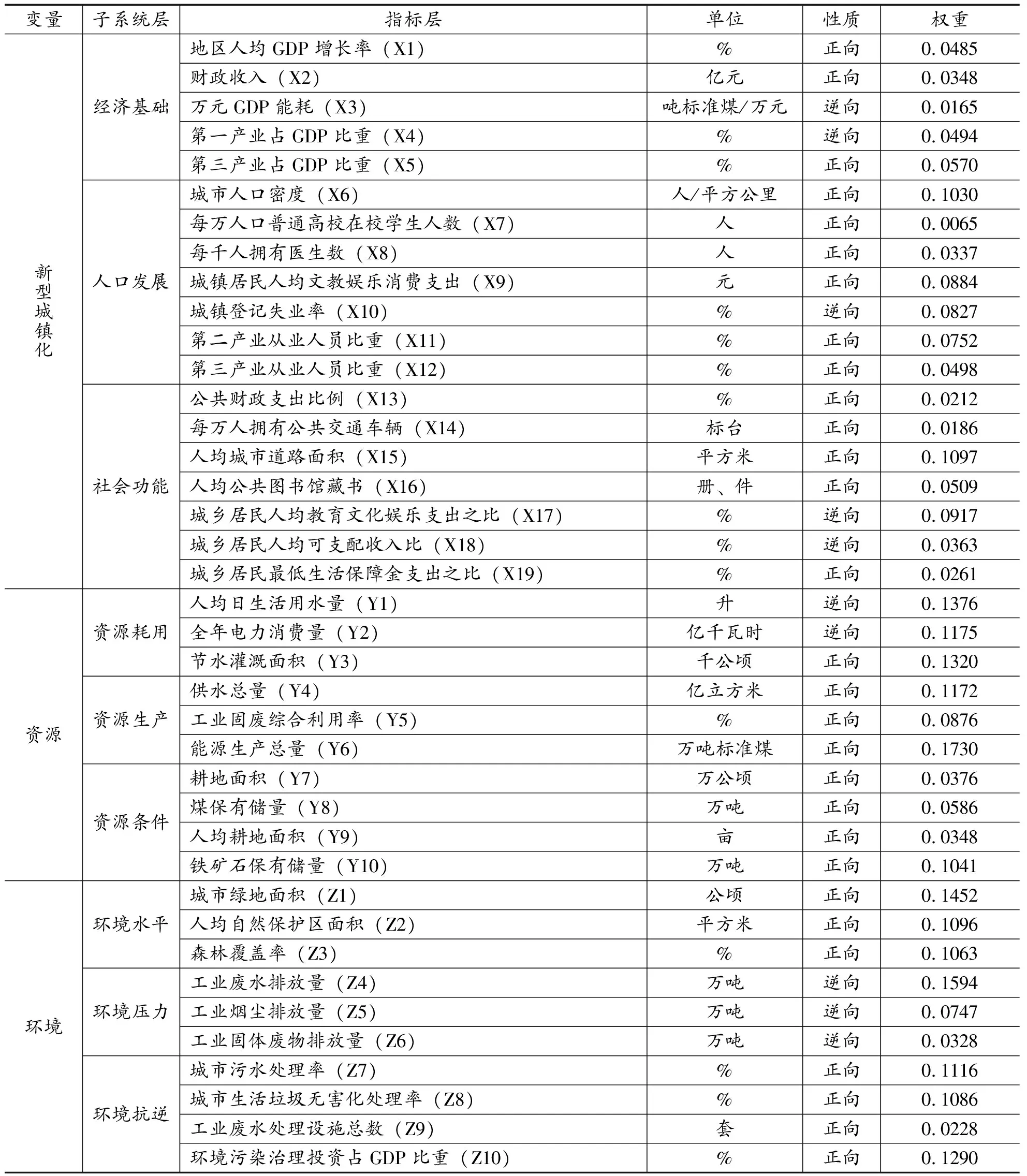

正确选取指标及合理测定是系统分析与评价的基础。由于城镇化、资源、环境这三个系统的复杂性及时效性,依据科学性、完整性、独立性、可行性原则,共分三步完成指标设置和筛选。第一步进行频度统计。在中国知网数据库中以“城镇化水平测度”为关键词进行检索,2016年到2020年间共261篇文献,有关资源指标设计的文献共272篇,环境指标设计文献共241篇,将这些相关文献中的指标进行频度统计后选择频率较高的指标;第二步理论分析,将三个变量的内涵和外延进行界定,并在此基础上参考刘承良(2018)[13]、赵永平(2016)[14]两位学者的指标体系,初步构建评价指标体系;第三步进行专家咨询。将初步构建的指标体系征询有关专家的意见,并根据意见调整指标体系,最终得到城镇化水平、资源和环境三个变量的指标体系(表1),共39个指标。其中,新型城镇化的发展水平从经济基础、人口发展和社会功能三个子系统来衡量,其中经济基础主要从地区人均GDP增长率、财政收入、万元GDP能耗、第一产业占GDP比重、第三产业占GDP比重五个具体指标来衡量。人口发展主要从城市人口密度、每万人口普通高校在校学生人数、每千人拥有医生数、城镇居民人均文教娱乐消费支出、城镇登记失业率、第二产业从业人员比重、第三产业从业人员比重七个具体指标来衡量。社会功能主要从公共财政支出比例、每万人拥有公共交通车辆、人均城市道路面积、人均公共图书馆藏书、城乡居民人均教育文化娱乐支出之比、城乡居民人均可支配收入之比、城乡居民最低生活保障金支出之比七个具体指标来衡量,共19个指标。资源情况从资源耗用、资源生产和资源条件三个子系统来衡量,其中资源耗用主要从人均日生活用水量、全年电力消费量、节水灌溉面积三个具体指标来衡量。资源生产主要从供水总量、工业固废综合利用率、能源生产总量三个具体指标来衡量。资源条件主要从耕地面积、煤保有储量、人均耕地面积、铁矿石保有储量四个具体指标来衡量,共10个指标。环境情况从环境水平、环境压力和环境抗逆三个子系统来衡量,其中环境水平主要从城市绿地面积、人均自然保护区面积、森林覆盖率三个具体指标来衡量;环境压力主要从工业废水排放量、工业烟尘排放量、工业固体废物排放量三个具体指标来衡量;环境抗逆主要从城市污水处理率、城市生活垃圾无害化处理率、工业废水处理设施总数、环境污染治理投资占GDP比重四个具体指标来衡量共10个指标,详见表1。

表1 综合评价体系一览表

(三)数据标准化及权重的确定

城镇化水平、资源和环境三个系统中的指标较多,且指标间的单位和量级相差较大,为了便于数据的整体分析和系统间的数据对比,需要对数据进行标准化处理,去除量纲和单位的影响,本项目采用了直线型无量纲化方法对原始数据进行同度量处理。同时,运用SPSS数据分析软件中主成分分析法确定各个指标的权重,以保证权重确定过程的客观性。公式如下:

(1)

(2)

主成分分析法确定指标权重的过程如下:对经过标准化过后的指标数据通过SPSS数据分析软件进行因子分析,提取适当数量的主成分因子,得到各成分因子的方差贡献率和各成分因子在不同指标上的得分系数,然后以各成分因子的方差贡献率为权重来计算每个指标的综合得分系数,最后将各个指标的综合得分系数进行归一化处理,即可得到各个指标的权重,见表1。

(四)综合水平指数结果

为了进一步研究城镇化水平、资源和环境三个系统之间的关系,需要计算出其各个子系统的综合水平指数。根据各个指标的权重值和经过标准化处理后的指标数据,计算出子系统的综合水平指数,从而得出城镇化水平、资源和环境三个系统的综合发展水平指数。公式如下:

(3)

式中:Wj表示第j个指标的权重值,Yi表示第i年系统或子系统的综合水平指数。

把标准化的数据代入公式(3)中,将得到三个变量的综合发展水平指数。

1.新型城镇化综合发展水平分析

从表2可以看出,2005-2019年广东省城镇化各个子系统指数值整体上呈现明显上升趋势。其中人口发展和社会功能指数值上升较快,分别从2005年的0.2931、0.2644,上升到2019年的0.4923、0.3843,特别是2014年后,人口发展和社会功能均呈现较快发展趋势,主要原因是第二、三产业从业人员比重权重较高,分别为0.0772和0.0498,这与近年来广东省政府在加快三大产业比重调整时形成的“坚持三大产业协调发展”的格局密不可分。另外权重较高的城镇居民人均文教娱乐消费支出主要与居民生活质量,尤其是精神追求越来越高有关。总之,随着广东省各项政策不断完善,广东省城镇化水平得到了有效发展,其中人口发展和社会功能对广东省新型城镇化综合水平影响相对较大,经济基础影响较小。

表2 2005-2019年广东省城镇化综合发展水平指数值

2.资源综合发展水平分析

从表3可以看出:2005-2019年间资源综合水平呈现缓慢上升趋势。从变化速度来看,资源耗用呈现波浪形发展趋势,其主要原因在于资源耗用要素中人均日生活用水量、全年电力消费量均增长较为明显,随着城镇化程度的加深,广东省人口集聚较为明显,对水、电等资源的消耗明显上升;资源条件呈现缓慢下降的趋势,资源生产呈现上升趋势,2014年后上升趋势更加明显。

表3 2005-2019年广东省资源综合发展水平指数值

3.环境综合发展水平分析

从表4可以看出:2005-2019年间环境综合水平呈现明显上升趋势,其中环境水平呈现缓慢下降趋势,其原因在于人均自然保护区面积下降较为明显;环境压力呈现明显上升趋势,废水、烟尘、固体废物、污水等带来的环境压力在上升;环境抗逆也呈现上升趋势,其中城市生活垃圾无害化处理率、工业废水处理设施总数贡献率较高,说明广东省在各产业生产和消费过程中对环境治理强度较大,投入较多。

表4 2005-2019年广东省环境综合发展水平指数值

为了更加直观了解各系统综合发展水平,将三大综合发展水平指数进行了对比。从图2变化情况可以看出:2005-2019年间,广东省城镇化、资源和环境综合水平呈现较为明显的上升趋势。但三者呈现一定程度的不同步:2004-2012年期间,城镇化综合指数水平低于资源综合指数水平,但差距在不断缩小;在2013-2019年期间,城镇化指数水平开始越过资源综合指数平,且两者差距不断增大。环境综合指数水平一直低于城镇化综合指数水平,因此广东省在城镇化快速发展时期应该继续重视资源和环境的保护,加强对资源和环境投资力度,完善与城镇化相配套的生态环境设施建设。

图2 广东省城镇化、资源和环境系统综合指数值分布折线图

五、新型城镇化、资源、环境耦合度及协调度模型的构建

(一)耦合度模型的构建

新型城镇化、资源和环境三个系统在大自然中属于一个复合系统,在这样一个复合系统中,三者的关系非常复杂,如何定量的评价他们之间的协调程度,需要建立一个评价模型。

耦合是两个或两个以上事物通过相互作用而彼此影响的现象,耦合度则是指两个或两个以上事物之间相互影响、相互作用的程度[15]。本文中的耦合度指的是城镇化水平、资源、环境三者之间相互作用和相互影响的程度,其耦合度模型如下:

C = {F(x)G(y)H(z) / [(F(x)+G(y))2×(F(x)+H(z))2×(G(y)+H(z))2]}1/3

(4)

式中:C表示耦合度,其值在[0,1]之间,F(x)、G(y)和H(z)分别表示城镇化水平、资源和环境三个系统的综合水平指数,其值在[0,1]之间,C值越大,表示三个系统间的耦合作用越强烈,相互之间的影响程度就越大;反之,C值越小,表示三个系统间的耦合作用越弱,相互之间的影响程度就越小。

根据公式(4),计算广东省2005至2019年新型城镇化、资源和环境三者的耦合度,如表5所示,2005-2019年间耦合度呈现不断上升趋势,从2005年的0.3566增加到2019年0.7932。

表5 2005-2019年广东省新型城镇化、资源和环境间耦合度分布表

2005-2012年属于拮抗型发展阶段,耦合度在0.3566-0.5295之间,这一阶段基本特征为:经济快速发展,利用现有的资源和环境大力发展经济阶段。因此该阶段资源和环境综合水平指数大于城镇化指数值,处于城镇化相对滞后时期。

2012-2019年属于磨合型发展阶段,耦合度在0.5295-0.7932之间,这一阶段与上一阶段相比,耦合度有了一定的提高,说明新型城镇化、资源、环境三者之间的关联越来越紧密,这一阶段中广东经济高速发展城镇化进程处于加速阶段,城乡一体化进程加快,对资源和环境压力较大,同时广东政府在追求满足人民日益增加的物质需求同时,也注意到城市建设与资源、环境的协调,一定程度上也加强了对环境保护的投入以及环境污染的治理工作,经济发展对资源、环境的冲击尚在可承载范围之内,总体上广东城镇化与资源、环境尚在适应和磨合期,耦合度进一步提高。但是后续发展经济同时仍然应该重视资源、环境的保护,推进三者耦合协调发展。

(二)协调性评判模型的构建

耦合度表示的是城镇化水平、资源、环境三者之间相互作用和相互影响的程度,由于系统之间的关系具有复杂性、动态性,因此单纯依靠耦合度可能会出现错误或者误差,过于片面不准确是耦合度模型的缺陷[16][17]。因此需要建立耦合协调性评判模型来分析三者的耦合协调度,以此分析三者之间的协调发展水平,耦合协调度模型如下:

D = {C[F(x),G(y),H(z)]×T[F(x),G(y),H(z)]}1/2

(5)

式中:D表示耦合协调度,T[F(x),G(y),H(z)]表示城镇化水平、资源和环境三个系统的综合协调发展值,公式如下:

T[F(x),G(y),H(z)] = aF(x)+bG(y)+cH(z)

(6)

式中:a + b + c = 1,通常取a = b = c = 1/3,则耦合协调度模型为:

D = {C[F(x),G(y),H(z)]×[F(x)+G(y)+H(z)] / 3}1/2

(7)

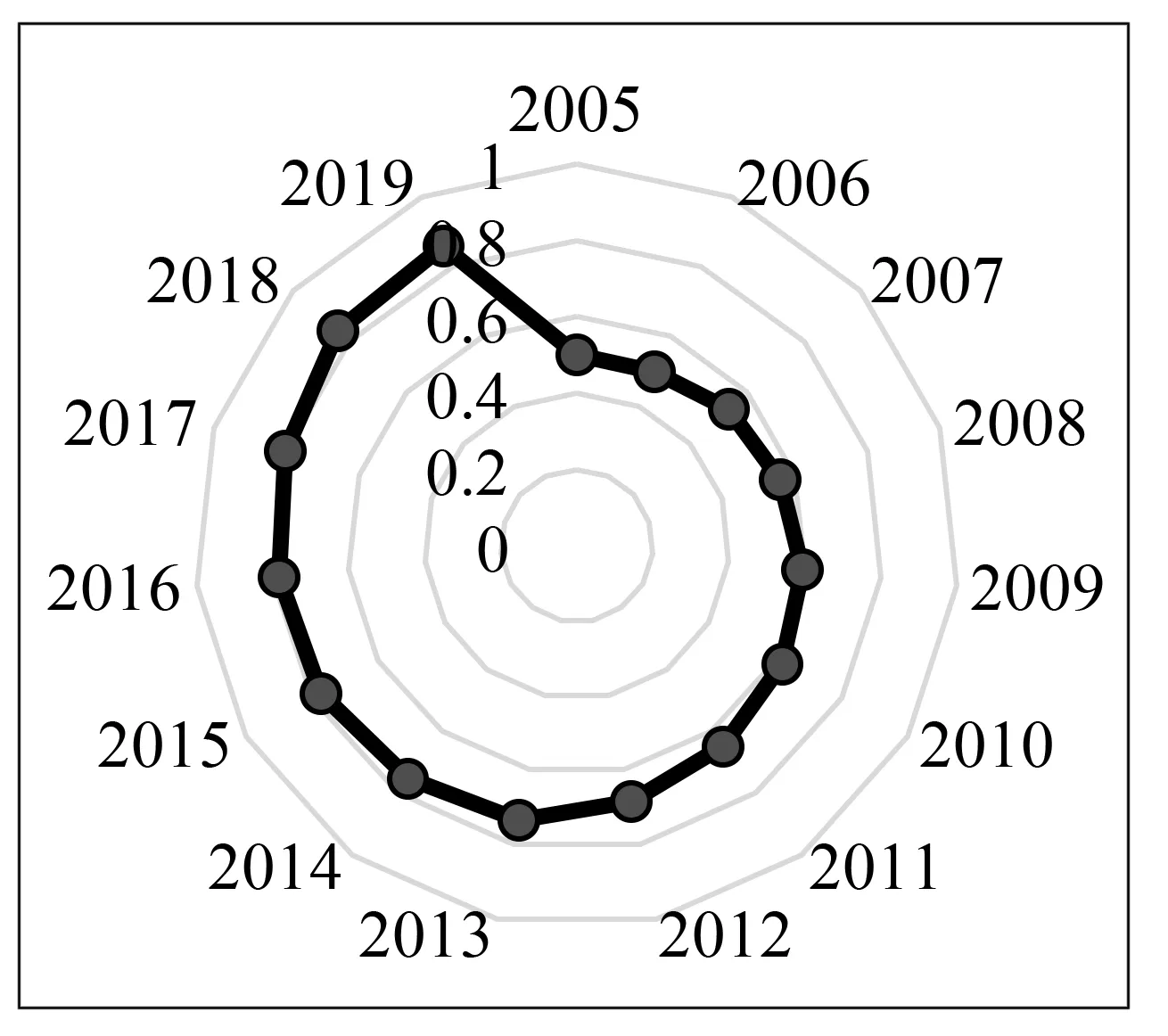

根据公式(7),计算广东省2005-2019年新型城镇化与资源、环境的耦合协调度(D)如表6及图3。整体上可见,2005-2019年间耦合协调度整体呈现不断上升趋势,变化范围从2005年0.4995增加到2019年0.8593,具体而言广东省新型城镇化与资源、环境之间的评价值可以分为两个阶段:第一个阶段是2005-2012年,此阶段新型城镇化水平的评价值低于资源评价综合水平,说明在此8年中,广东省属于“城镇滞后型”,自2012年起,新型城镇化水平的评价值超过资源综合水平,并呈现快速增长的趋势,说明两个系统均在发展,且新型城镇化的发展速度明显高于资源质量的发展速度。2005年至今,广东省新型城镇化和资源、环境的协调度都在“濒临失调”之上,没有出现“失调”的情况,特别是2012年后基本处于“中级协调”以上水平。根据公式计算系统间的协调度,主要取决于系统之间综合得分的差距,当三者得分过高或者过低都会导致协调度较小,当三者之间的得分较为相近或者提升的速度步伐较为一致的时候,协调度较高,从广东省协调度的整体情况可以看出:2012年之前,三者的协调度较小,新型城镇化的速度明显慢于资源、环境的速度,2012年后,三者协调度越来越大,说明三者的发展速度趋于一致,新型城镇化对资源、环境的影响较好,而资源、环境对新型城镇化的约束较小,三者能够协调一致,和谐发展。

表6 2005-2019年广东省新型城镇化、资源和环境间协调度分布表

图3 2005-2019年广东省新型城镇化、资源和环境间耦合协调度变动趋势图

另外,从协调度的动态变化角度来分析,协调度分为持续上升型、协调度基本不变和协调度波动变化型,从上述数据来看,广东省新型城镇化与资源、环境的协调度属于持续上升型,反映出广东省三大系统均在发展,但距离理想状态下的优质协调还有一定的距离,在以后的可持续发展中仍然要注意三大系统间的协调和稳定。

六、研究结论与政策建议

本文研究广东省新型城镇化与资源、环境之间的耦合协调发展问题,选取了2005年至2019年近15年广东省的面板数据,分别构建起新型城镇化、资源、环境综合评价体系,并采用耦合协调模型测算三者之间的耦合协调发展关系,得出下结论:

第一,城镇化、资源、环境三大系统的综合发展指数水平整体上呈现上升趋势,但呈现一定程度的不同步。其中2004-2012年期间,城镇化综合指数水平低于资源综合指数水平,且差距在不断缩小;在2013-2019年期间,城镇化指数水平开始超过资源综合指数,且两个系统发展水平差距整体呈现由大变小的趋势,发展并不完全同步,环境综合指数水平一直低于城镇化综合指数水平。说明广东省环境保护仍然滞后于城镇化发展,后续仍然应该提高对资源、环境的利用率。

第二,2005-2019年间广东城镇化、资源、环境三大系统耦合度呈现不断上升趋势,从2005年的0.3566增加到2019年0.7932,耦合度有了很大的提高,说明三者之间的关联越来越紧密,但是截止到2019年耦合度仅为0.7932,仍然处于磨合型发展阶段,因此未来广东省在追求新型城镇化进程中,也要注意城市建设与资源、环境的协调,加强对环境保护的投入以及环境污染的治理工作,经济发展对资源、环境的冲击尚在可承载范围之内,总体上广东城镇化与资源、环境尚在适应和磨合期,耦合度进一步提高。但是后续发展经济的同时仍然应该重视对资源、环境的保护,推进三者耦合协调发展。

第三,2005-2019年间广东城镇化、资源、环境三大系统协调度整体呈现不断上升趋势,现阶段处于良好协调阶段。2012年之前,三者的协调度较小,新型城镇化的速度明显慢于资源、环境的速度,因此协调度较小,2012年后,三者协调度越来越大,说明三者的发展速度趋于一致,新型城镇化对资源、环境的影响较好,而资源、环境对新型城镇化的约束较小,三者能够协调一致,和谐发展。广东省在以后的发展中要协调好经济增长与资源、环境保护之间的关系,实现经济社会的快速可持续发展。