先天性距下关节融合2例报道以及相关临床诊治分析综述

2021-10-27南少奎

张 栋,南少奎,朱 跃,李 菲,何 勍

距下关节融合分为先天性和获得性,而先天性距下关节融合(congenital talocalcaneal coalition,CTCC)是跟距关节融合(也称为“跟距骨桥”)的一种。既往文献报道先天性距下关节外融病例很少,其中多为个案报道,该病常被误诊为慢性足踝痛、习惯性脚扭伤。除此之外,CTCC 早期无临床症状表现,很难得到真实的跟距骨桥发病率。因此,关于CTCC 相关研究鲜有报道,基层医师对CTCC 疾病的诊疗缺乏经验。解放军总医院第六医学中心骨科发现并治疗先天性距下关节融合2 例,现将病例特点和诊治过程及近年来国内外文献报道如下,以期提升基层医师对CTCC的诊治能力。

1 病例资料

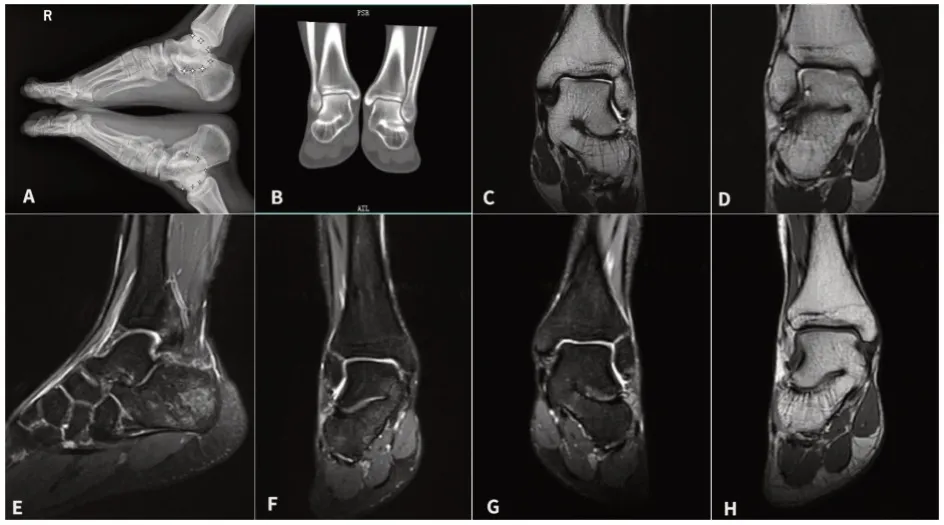

1.1 病例1 患者男,24 岁,健身爱好者,主因“双足踝痛3 年,加重2 d 就诊”。3 年前曾有训练后双侧足跟痛病史,之后双足交替性、习惯性脚扭伤,2 月前在国外户外奔走后双足跟疼痛、沉重感,2 d 前上述症状加重。查体:步态正常,双足踝对称、外观大致正常,无红肿皮温升高,双足内翻、旋后诱发痛,踝关节背伸、内翻受限,足跟叩击试验阳性,双载距突处压痛,提踵试验阴性,美国足与踝关节协会(american orthopaedic foot and ankle society,AOFAS)踝与后足评分64 分。影像学CT 扫描和MRI 检查,如图1(A~G)所示,诊断为:①先天性距下关节融合(双侧);②跟骨骨髓水肿(双侧);③踝关节软骨损伤(双侧)。给予足踝靴石膏固定,前两周卧床,第3 周部分负重、渐进性功能康复训练,第5 周患者疼痛感明显缓解,AOFAS 评分 86 分,拆除石膏,进行适应性训练后返回工作岗位。

图1 病例1影像学图像

1.2 病例2 患者男,22岁,兼职运动员,主因“左足踝习惯性扭伤5 年,蛇形跑时再次扭伤1 h”就诊。既往5 年间断出现拉练时习惯性扭脚,劳累后左足踝有酸痛不适等症状,症状反复。查体:跛行步态,左内踝下方红肿压痛,内外翻应力试验诱发痛,AOFAS 评分 52 分。影像学检查,如图 2(A~F)所示,诊断为:①先天性距下关节融合(左);②跟距桥骨损伤(左);③足踝骨性关节炎(左);④踝关节软骨损伤(左);⑤跟骨骨髓水肿(左);⑥内侧三角韧带损伤(左踝)。石膏托固定5 周拆除,仍诉内踝痛,步行无力,AOFAS评分62分。保守治疗效果欠佳,存在手术治疗适应证。但考虑患者出差,如行彻底手术则恢复周期较长,暂时予以局部封闭治疗。遂以1%利多卡因与曲安奈德1:1混合2 mL 于内踝下方骨突处骨膜层面注射,配合以物理治疗和康复训练,1周后疼痛好转,AOFAS评分82分。

图2 病例2影像学图像

2 CTCC概述

2.1 CTCC 的流行病学和病因学 CTCC 人群中发病率不足1%,50%~80%表现为双侧,分为非骨性和骨性融合两类[1]。多数骨性CTCC 生理基础为先天胚胎期软骨基分离不全、青少年时骨化为骨桥,可能由常染色体显性遗传控制;非骨性CTCC 和少数骨性CTCC 则由后天继发性原因引起,如炎症、感染、创伤和慢性损伤、肿瘤、骨坏死等[2]。本文2例患者,限于患者原因,并未进行病理学和基因学检查,但从职业性质判断,有创伤和慢性损伤等危险因素。

2.2 CTCC 的生物力学和临床表现 CTCC 多发生在距下关节的中关节面。正常距下关节尚有5°~15°活动度,而CTCC减少了足踝部关节活动度及运动时的转向和缓冲,易加速软骨磨损、退化,导致关节面硬化、足部力线紊乱[3]。本文2 例三足皆有不同程度的关节退变,如软骨下骨损伤、软骨下骨硬化、骨髓水肿、局部少量积液等;同时,CTCC可伴发足踝其他先天畸形,如距舟融合、跗骨短小、腓骨缺如等;亦可伴发其他足部发育异常,如扁平足、外翻足等[4]。临床上患者多以少年、青年多见,以慢性足踝痛、反复发作的足扭伤为主诉,查体可见步态僵硬、扁平足、足内翻或外翻;可在踝关节内下方触及骨性包块,坚硬触痛,偶及腓肠肌痉挛和踝关节韧带走行处压痛;在足内外翻时诱发痛或活动度下降。本文第1 例患者有足踝活动度减少,第2 例有内踝韧带处压痛,MRI 检查提示骨桥有损伤,说明CTCC患者,再次扭伤或摔伤后剧痛,则应警惕骨桥处是否发生骨折[5]。

2.3 CTCC 的影像学检查 X 线正位片可在内踝下方看见距骨、跟骨异常增大的骨块影,习惯性扭伤患者还可见内、外踝尖有撕脱骨折,踝关节面硬化影;侧位片可见跟骨、距骨间有长舌状异常骨块影,另可见距骨头与载距突边缘轮廓组成环状高密度影,称为“C”字征。Sakellariou 医生[6]发现“C”字征对距下关节融合的敏感性和特异性达98%。然而,Taniguchi教授[7]对日本某青年足痛群体进行X线检查却发现,“C”字征的敏感性和特异性分别为49%和91%,所以即便没有“C”字征也不能否认跟距骨桥诊断。Moraleda 教授[8]通过对足踝门诊患者的调查,发现“C”字征在CTCC 中阳性率77%,在扁平足中阳性率也有45%,故认为“C”字征不仅存在距下关节融合中,也见于扁平足中,所以更推荐CT 扫描。如合并距舟融合或距骰骨融合时,X 线侧位片上可见距骨头前沿翘起,呈“鸟嘴征”,为长时间不恰当应力牵拉和磨损所致[9]。因此,X线为CTCC的筛查手段之一,有时可以提供典型的“C”字征,但不能作为确诊工具。

CT扫描作为诊断CTCC的“金标准”,既能明确诊断及分型,又能指导手术方案[10]。CTCC 根据病理结果可分为骨性、软骨性、纤维性,Rozansky 教授[11]采用CT 三维立体重建联合二维冠状位扫描的方法,将CTCC 分为5 种类型,其中前3 类为非骨性(即软骨性、纤维性),根据非骨性关节面与距下关节面的夹角方向分为:①平行型;②钩状型;③叠瓦型。后两型为骨性:④关节面完全骨化型(此型绝大多数为先天性);⑤后关节面骨性连接型。本文2例皆为第4种类型。

MRI除了清晰显示跟距骨桥的形态外,还可以发现其他合并伤,如韧带损伤、软骨剥脱、骨髓和神经水肿等[12],推荐序列为FSE‑T1和T2加权相、质子密度相、STIR 相、压脂相,推荐位置为横轴斜位,该位置更能体现CTCC 的解剖特点。但对于足踝关节严重退变的患者,MRI有时难以区分软骨性和骨性连接。本文第2 病例中,MRI 清晰显示了韧带损伤、骨膜反应、骨桥应力集中以及骨桥骨损伤。

近年来随着高分辨率多普勒超声技术的发展,B 超在诊断CTCC 方面也具有独特优势。纤维性跟距桥患者,超声可清晰显示关节间隙变窄;骨性跟距桥患者,超声可提示骨皮质强声影的平滑连续性;病情严重患者,也可发现踝管和跗骨管水肿、踝关节积液、距腓前韧带损伤等,具有无创简便、实时动态可视的特点[13]。

2.4 CTCC 的治疗 治疗原则应当综合考虑患者年龄和职业、融合部位、CT 分型、足踝关节退化程度和主诉严重程度而具体分析,很多患者病情可通过非手术治疗得到缓解。非手术治疗包括减少负重、加强休息、口服非甾体抗炎药物、外用药膏、封闭药物注射、物理因子和康复理疗等[14],如症状加重或新发足扭伤,可佩戴足踝支具、石膏托,固定时间一般3~6周。

3 讨论

先天距下关节融合集中于青年群体,发病率虽然不高,但是一旦发生,则会严重影响患者的日常工作和生活。因此,提高该病的诊断率、降低误诊率,尤为重要。国内外学者为提高该病的检出率提出很多相应的辅诊方法,然而均缺乏相应的灵敏性和特异性[6-13]。这提示医生影像学特征要和临床结合,切忌凭借单一影像学而下结论。一经诊断,应观察症状是否严重影响患者生活。非手术治疗6个月症状仍持续时,可考虑手术治疗。经典手术方法为:骨桥切除联合脂肪填充术。Gantsoudes 医生[15]以该术式治疗93 例CTCC 患者,85%取得良好疗效。Bonasia 医生[16]认为,单纯切除术(联合或不联合脂肪填充术)的指征为:年轻患者,融合关节面小于距下关节中关节面的50%,关节无明显退行性改变,无其他畸形。同时也提到切开手术的并发症:神经损伤,表浅感染和伤口延迟愈合,住院时间较长,二次矫形手术。德国Hamel医生[17]对80例青少年CTCC 患者进行手术治疗,分为3种术式:单纯切除和脂肪填充术;切除骨桥以及趾骨截骨矫形术及Ⅰ期距下关节融合术。发现当CTCC 合并足踝其他畸形时,矫形和融合术更有助于改善患者主诉。融合材料可在手术区域取骨,也可使用自体髂骨。Giannini 医生[18]采用了可降解吸收的人工骨,融合效果令人满意。随着微创理念的更新,关节镜技术也被应用于治疗CTCC。Jagodzinski 教授[19]对有症状的CTCC 和非骨性融合患者,进行关节镜下骨桥切除术,并且对两个医疗中心的患者进行随访,认为微创治疗不仅改善了距下关节活动度,减轻了患者疼痛,而且切口小、康复快、减少了并发症。但是这些手术的远期效果,是否会造成新的足踝关节不稳、远期创伤性关节炎,并未得知。

本文中2 例三足患者,职业特殊,均为体力要求更高、负荷重于常人,病史迁延,一经诊断,使用物理治疗、痛点封闭、石膏固定等保守治疗办法,可将足踝功能评分大为改善,说明多数患者症状可经非手术治疗方法予以缓解。这些治疗措施简便易得,也为基层偏远地区医生提供了思路。

4 结论

2008 年奥运会后,“全民健身,全民健康”理念逐渐深入人心,跑步、球类运动、对抗性运动、攀爬类运动等项目,逐渐成为我国居民日常健身活动的主要组成部分,对于足踝部灵活性和协调性要求均高。当患者出现慢性足踝痛、疼痛位置集中在内踝下方、反复发作的足扭伤时,基层临床医生应当警惕CTCC 可能,建议患者行CT 检查,降低误诊漏诊可能性。本文不足之处为:未将骨桥切除做病理检查。待继续随访此2 例患者,如非手术治疗无效时,应采取手术治疗。