美国亚太战略中的小多边问题研究

2021-10-27陈柏岑

陈柏岑

近年来,学界对美国在亚太地区的地缘战略进行研究时,通常以美国政府的领导人更迭作为划分界限,例如对奥巴马政府的“亚太再平衡战略”(Asia-Pacific Rebalancing Strategy)、特朗普政府的“自由开放的印太战略”(Free and Open Indo-Pacific Strategy)进行深入分析,而对美国亚太战略总体演变趋势的研究并不充分。在这方面,现有研究大部分集中于探讨新老两届美国政府所施行地缘战略的异同,重视的是分析新老战略在设计、执行和影响方面所存在的差别。(1)达巍,王鑫:《从“亚太”到“印太”:美国外交战略的延续与变异》,《当代世界》2020第9期,第11页;逄锐之:《美国在亚太地区的离岸制衡战略——从小布什政府到特朗普政府》,《南开学报》(哲学社会科学版)2019年第6期,第28页;吴心伯:《论奥巴马政府的亚太战略》,《国际问题研究》2012第2期,第62页。本文的关注对象则是自2011年美国大幅增加对亚太地区的战略投入后,“小多边合作”(Minilateral Cooperation)在美国亚太战略中的长期发展趋势及其影响。(2)国内学界也存在将“Minilateral”一词翻译成“少边”的情况,参见[美]约翰·鲁杰:《多边主义》,苏长和等译,杭州: 浙江人民出版社2003年版,第338页。在2011年至2021年这十年间,“小多边合作”成为美国在推进亚太战略时愈发频繁使用的政策工具,本文将对这一新现象进行归纳总结,并对“小多边”机制不断在亚太战略中发挥作用的原因进行分析,最后结合“小多边合作”的趋势和影响,对拜登政府可能在美国亚太战略中做出的调整进行简要的前瞻性分析。

一、美国的亚太战略与“ 小多边”概念

作为美国最为重要的地缘战略,美国的亚太战略在中美关系中起着举足轻重的作用,当前学界经常探讨的“亚太战略”通常所指的是2011年前后奥巴马政府宣布“转向亚洲”(Pivot to Asia)后美国的亚太地缘战略,其与冷战后美国传统的亚太战略处在两个不同的发展阶段,而频繁运用小多边合作则是美国亚太战略在新发展阶段中的新现象。

(一)亚太战略的起源及其演变

美国政府的亚太战略本质上是一种为实现美国的地缘战略目标并为维护其全球霸权服务的长期战略。基于其长期属性,本文将“亚太战略”定义为一段时期内美国在亚太地区所实施的地缘战略的集合,而非特指某一届政府的具体地缘政策。2010—2011年,是冷战后美国传统亚太战略与现行亚太战略之间的分水岭,本文着重考察的是第二阶段,即2011—2021年这十年间亚太战略的演变趋势与其特点。

亚太战略起源于冷战后美国政府对亚太地区的总体战略构想。早在20世纪七八十年代,美国政府就反复强调其太平洋国家的属性,并表示美国一定不会缺席亚太地区的发展。在冷战即将结束之际,时任美国总统布什就提出了“新太平洋伙伴关系”这一概念,其国务卿贝克提出繁荣与稳定的“新太平洋伙伴关系”将建立在“经济全球一体化、推进民主化及确立地区安全机制”之上,(3)宋玉华:《评美国政府的亚太新战略──“新太平洋共同体”的战略构想》,《太平洋学报》1994年第2期,第137页。美国的亚太战略总体构想自此体现出了经济、政治、安全并重的全面性。1992年克林顿上台后,大幅度的延续了“新太平洋共同体”的政策主张,重申要在亚太地区“分享力量、分享财富、分享实现民主价值的义务”。(4)金波:《克林顿政府的亚太新战略》,《国际关系学院学报》2000年第1期,第21页。2001年,小布什政府上台后曾一度把中国视为其主要的战略竞争对手,美国的全球战略重心呈现出加速向亚太倾斜的趋势,但由于美国的国家战略力量被突然打响的反恐战争所牵制,暂时失去了在亚太地区主导经济合作、安全合作的能力。(5)张红菊:《美国亚太战略下亚太区域经济一体化发展》,《人民论坛》2020年第36期,第120页。这一阶段美国的亚太战略仍然以政策倡议和战略构想为主,实际上其战略重心仍没有完成向亚太地区的转移。

2010年后,美国的亚太战略进入了新的发展阶段,呈现出战略力量部署与战略思想的统一性。在这一阶段,美国的战略重心开始向亚太地区实质性转移。首先,2010年前后亚太地区的不稳定因素迅速增多,客观上形成了美国大幅度介入亚太事务的窗口期。2009—2010年,日本、菲律宾、越南等国同中国的海上主权争端迅速激化,中国在南海、东海合法且有限度的主权和权益声索被相关国家视为地缘政治威胁,许多亚太国家期望从美国处获得“战略再保证”,它们对美国在亚太地区的军事存在表示欢迎。这一阶段,域内盟国和中国周边国家的安全诉求成为美国将战略重心向亚太转移的外部借口。

其次,美国在2010年前后开始了对自身外交战略、军事发展方向的再评估,主观上为美国在亚太战略中加大力量投入提供了思想储备。金融危机爆发后,美国为实现经济复苏开始缩减海外部署的规模,并重新规划其战略资源的优先投入方向,美国海空军的现代化建设方案开始指向日益崛起的中国。(6)[美]沈大伟:《纠缠的大国——中美关系的未来》,丁超等译,北京:新华出版社2015年版,第96页。在亚太地缘安全形势突变的情况下,2011年奥巴马政府趁机提出了“转向亚洲”,当年11月美国前国务卿希拉里·克林顿发表名为《美国的太平洋世纪》(America’s Pacific Century)的文章,(7)“America’s Pacific Century”,https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/,visited on 11 May 2021.同月,时任美国总统奥巴马在澳大利亚国会发表演讲,这次演讲被认为是美国推出“亚太再平衡”战略的正式标志。(8)达巍、王鑫:《从“亚太”到“印太”:美国外交战略的延续与变异》,《当代世界》2020第9期,第11页。此后,“转向亚洲”“亚太再平衡”等概念开始逐步被用于学界和政策界。

由于美国的盟国在亚太国家中只占少数,奥巴马政府意识到只有与广大新兴国家建立新的伙伴关系,并深化现存的伙伴关系,才有助于“解决共同面临的问题,并确保美国在该地区施行更全面的战略”。(9)“America’s Pacific Century”,https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/,visited on 11 May 2021.因此在推进“亚太再平衡”战略的过程中,奥巴马政府增加了对地区多边机构的外交投入,并开展了包括“湄公河下游倡议”(Lower Mekong Initiative)在内的一系列小多边合作。(10)王缉思,赵建伟:《评美国亚太“再平衡”战略》,《冷战国际史研究》2017年第1期,第55页。

特朗普政府上台后对美国亚太战略的涵盖范围进行了扩展,其于2017年正式提出了“自由开放的印太战略”,即当前被学界广泛讨论的“印太战略”,(11)关于“亚太战略”与“印太战略”两种战略之间的联系、延续与变革的相关研究,参见达巍、王鑫:《从“亚太”到“印太”:美国外交战略的延续与变异》,第11页;凌胜利、李航:《拜登政府的亚太联盟政策探析》,《现代国际关系》2021年第4期,第19页。该战略是美国为了在地区层面上加大对华竞争、维护自身主导地位而在亚太战略的基础上所提出的,(12)李汉松:《“‘印太’概念:全球语境中的思想溯源和国际接收”》,《浙江学刊》2021年第2期,第 61页。其本身是对亚太战略这一长期战略的承接和扩展,而并非对亚太战略的剥离。特朗普政府试图进一步强化亚太地区的同盟机制,把美国主导的双边同盟扩大为“亚洲版北约”。(13)朱锋、丁纯、杨成等:《拜登政府执政后的重大国际问题笔谈》,《国际展望》2021年第2期,第1页。其推进亚太战略的手段与奥巴马政府有明显差异,大幅度降低了多边主义的比重,转而有选择性地采取小多边主义行动。(14)凌胜利:《“特朗普冲击”与亚太地区秩序调整》,《和平与发展》2019年第4期,第1页。特朗普政府认为多边协议会降低美国掌控事务的能力,因而试图将亚太地区的多边安全模式转变为“四方安全对话机制”(Quad)等更具灵活性的“小多边”安全合作模式。(15)阎德学、张雪岩:《特朗普政府亚太地区联盟政策调整:动因、困境及前景》,《当代世界与社会主义》2020年第5期,第149页。

拜登政府上台时间虽然较短,但从其目前的行动来看,美国在亚太战略的推进过程中、亚太区域秩序的建构上和美国对华的全面围堵中,将放弃“大联盟”式的行动,转而更灵活地就个别议题按件处理,以“多边”或“小多边”并进的方式团结一切可能的盟友力量。(16)“How America Can Shore Up Asian Order”,https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-01-12/how-america-can-shore-asian-order,visited on 28 July 2021.奥巴马、特朗普及拜登三届美国政府的对外战略均凸显了2011年后美国的全球战略重心向亚太即中国周边地区转移的持续性和不可逆性,以及小多边手段在美国亚太战略中的重要地位。

(二)小多边概念辨析

在“转向亚洲”提出后的10年间,亚太区域内的小多边合作趋势正在迅速增长,这一现象引起学界的关注。陈庆鸿认为与21世纪头一个10年内国家旨在建立区域性共同体的趋势不同,过去10年来亚太地区的小多边合作正在密集出现,并对亚太地区的国家间关系、地区秩序产生了较大负面作用。(17)陈庆鸿:《当前亚太小多边合作及其影响》,《现代国际关系》2021年第3期,第56页。韩国学者朴载智(Park Jae Jeok)认为,美国领导的小多边合作是其印太安全网络的重要组成部分,并且美国还在不断给这些小多边合作机制赋予安全领域之外的使命。(18)“US-led minilateral cooperation in the Indo-Pacific beyond security cooperation: Instrument for China containment or Regional order building?”,http://en.ritsumei.ac.jp/research/ceapc/insight/detail/?id=74,visited on 6 May 2021.澳大利亚学者威廉·托夫 (William T. Tow)认为,小多边合作有潜力成为美国及其印太伙伴持久、可信的外交和安全合作手段。(19)William T. Tow,“Minilateral security’s relevance to US strategy in the Indo-Pacific: challenges and prospects”,The Pacific Review,Vol.32,Issue 2,2019,pp.232-244.

但学界对于小多边问题的研究并不充分,尚未对“小多边”相关概念作出明确的界定。其原因在于“小多边主义”(Minilateralism)本身是“多边主义”(Multilateralism)的相对概念,而学界对于多边主义的定义仍然比较模糊。多边主义被较为广泛接受的一个定义是由约翰·鲁杰(John Gerald Ruggie)所提出的,即“多边主义是依普遍行为原则,协调三个或三个以上国家的制度形式”。(20)John Ruggie,Multilateralism Matters:The Theory and Praxis of An International Form,New York:Columbia University Press,1993,p.11.但鲁杰同时指出,“对多边主义进行含义上和性质上的区分的关键并不在于简单的数目,而是在于使行为体组织在一起的关系”。(21)John Ruggie,“Multilateralism: the Anatomy of an Institution”,International Organization,Vol.46,Issue 3,1992,pp.561-598.

秦亚青则指出“多边主义”具有两种基本含义。第一种含义是指“一种国际互动的方式”,它并非是从单个国家的角度考虑选取哪种形式的对外战略,而是从整体角度,即从地区或全球角度强调多边制度结构,其考虑的是国家之间的互动方式以及制度性因素对国家之间的互动所产生的影响,所以可以称其为制度性多边主义。第二种含义则是指一个国家的外交取向,即从个体国家的角度来考量它的外交行为方式,这种意义上的多边主义强调把多边主义作为国家的一种对外战略,所以可称之为战略性多边主义。(22)秦亚青:《多边主义研究:理论与方法》,《世界经济与政治》2001第10期,第9页。

基于鲁杰与秦亚青对多边主义的研究,本文从高到低分三个层次来对“小多边主义”“小多边机制”(Minilateral Mechanism)以及“小多边合作”这三个较为模糊但常见的概念进行定义区分。首先,“小多边主义”是一种制度形式,与多边主义不同,小多边主义对条约义务、成员构成的要求并不高,其经常以一般性倡议取代普遍性组织原则,(23)John Ruggie,“Multilateralism: the Anatomy of an Institution”,pp.561-598.在小多边框架下做出的决议一般不具有约束力,但成员国对“可扩散的互惠性”的预期仍然能够产生。(24)John Ruggie,“Multilateralism: the Anatomy of an Institution”,pp.561-598.简单来说,小多边主义是一种以最少成员、最宽泛的条约义务,使成员国之间产生互惠性的制度形式。(25)关于以最少成员达成最大成果的文献参见:Brummer,Managing Minilateralism,Cambridge: Cambridge University Press,2014,pp.165-198。

其次,“小多边机制”是一种成员国在小多边主义制度下进行活动时的具体行为机制。与现存的军事同盟或较为持久和稳定的多边机制不同,“小多边机制”具有明确的问题导向性,通常是先有议题后有合作,国家基于共同关切、利益或者威胁建立起形式灵活、较为松散的国家间组合,在没有新议题的情况下,“小多边机制”有可能进入时间较长的停摆,成员国之间一般没有形式和时间固定的例会安排。

最后“小多边合作”指的是成员国的具体行动,是成员国在“小多边机制”的指导下所施行的具体外交政策。本文重点关注的是中、下两个层次上的小多边问题,在第二部分,本文将对美国的亚太战略中“小多边合作”的内容和特点进行政策分析和总结,第三部分将结合美国亚太同盟体系的特点以及中美关系现状,对“小多边机制”在美国的亚太战略中起到的作用进行辨析。

二、美国亚太战略中小多边合作的内容与特点

20世纪90年代冷战结束后,亚太地区迎来了一波多边主义的发展浪潮,以“东盟10 + 3”和东盟地区论坛(ARF) 为代表的多边合作机制在此浪潮中涌现。自2011年奥巴马政府正式提出“亚太再平衡”战略至今的10年间,亚太地区多边主义浪潮再次涌起,有学者将其称为“多边主义2.0”,(26)关于“多边主义2.0”出现的背景与原因,部分具有代表性的研究参见李巍:《东亚经济地区主义的终结?——制度过剩与经济整合的困境》,《当代亚太》2011年第4期,第6页;贺凯:《亚太地区的制度制衡与竞争性多边主义》,《世界经济与政治》2018年第12期,第60页;Luk Van Langenhove,“The Transformation of Multilateralism Mode 1.0 to Mode 2.0”,Global Policy,Vol.1,Issue 3,2010,pp.263-270.不同于东盟在“多边主义1.0”中发挥的关键作用,当前绝大部分的亚太小多边合作是由美国及其域内盟友所倡议和主导的,作为一种政策选择,小多边合作在美国亚太战略中所占的比重呈现上升趋势,其特点也较为鲜明。

(一)美国及盟友在亚太的小多边合作及角色分工

2011年至今,美国同盟友在亚太地区主导了相当多的小多边合作,与以往不同的是,在这一过程中美国的盟友起到了愈发积极主动的作用,在未来这一现象可能成为美国亚太战略中新的关键因素。

首先,美国主导的小多边合作以安全领域的居多,这些小多边安全合作对亚太地区的地缘安全形势造成了较为负面的影响。

在传统安全领域内,2010年美日韩三边部长级对话机制建立,2015美日印三边部长级对话机制建立、美日蒙三边部长级对话机制建立,2017年美日印澳“四方安全对话机制”重启。在情报和信息共享领域,2014年美日韩三边信息共享协议签署,2016年美日澳三边信息共享协议签署。此外,美国还主导了多个小多边军事演习,2012年美日韩首次联合举行“太平洋龙”导弹追踪演习,同年美日“对抗北方”演习成员国规模扩大,澳大利亚和韩国加入其中,2014年美日韩、新加坡、新西兰共同参加了“防扩散安全倡议”演习,2015年美澳“护身军刀”联合军演成员国扩大,日本、新西兰加入其中,2019年该联合军演再次扩大,加拿大、英国参与其中。(27)根据Joel Wuthnow,“U.S. ‘Minilateralism’ in Asia and China’s Responses:A New Security Dilemma?”,Journal of Contemporary China,Vol.28,Issue 115,2019,pp.133-150中表1进行的整理。2020年,时隔13年后,澳大利亚再次与美日印三国一道加入“马拉巴尔”演习当中。2021年5月,日美法首次在日本国内进行了联合军演。

美国在推进亚太战略的过程中,积极以小多边合作的方式构建起符合其自身利益的安全框架,试图以此维护其在亚太的霸权地位。近年来最具代表性、对亚太地区安全结构影响最大的小多边合作莫过于美日印澳“四方安全对话机制”。在长达10年的沉寂后,“四方安全对话机制”于2017年再度复活且发展势头远胜从前,拜登政府上台后,美日印澳四国领导人在2021年3月结束四方安全对话后发布了首份联合声明,并罕见地在《华盛顿邮报》上发表了署名文章。美国国家安全事务助理杰克·沙利文表示,“在对抗中国方面,美日印澳领导人都不对中国抱有幻想”。(28)陈思佳:《美国安顾问声称:美日印澳四国领导人“都不对中国抱有幻想”》,https://m.guancha.cn/internation/2021_03_15_584144.shtml,登录时间: 2021年5月9日。在这次峰会上,四国承诺在成立疫苗专家工作组对疫苗进行安全有效的分配外,还会成立一个关键新兴技术工作组,(29)澳大利亚驻中国大使馆:《四方安全对话领导人联合声明:“四方安全对话精神”》,https://china.embassy.gov.au/bjng/quadleadersjointstatementspiritquad.html ,登录时间: 2021年5月19日。这在一定程度上表明未来美国主导的小多边安全机制的功能将会向外延伸,美国将以小多边合作为抓手,在地缘安全、科技安全、医疗安全、供应链安全等多个方向对中国施加压力,中国的地区影响力、周边安全环境、经济发展都可能受到相当负面的影响。

其次,日本、澳大利亚等美国的亚太盟友正在积极采取措施,试图以小多边合作的方式填补因美国影响力下降而造成的同盟领导位置空缺。2020年,澳大利亚宣布未来10年增加40%的国防开支,用于提升其以印太为重点的远程军事能力,其正在把军事建设重点放在塑造、遏制和应对灰色地带挑战及高端技术攻击之上。(30)肖欢:《澳大利亚国防战略的调整及对印太安全形势的影响》,《外语学刊》2021年第1期,第52页。这显示出澳大利亚在下决心对中国采取更加强硬态度的同时,还试图发展独立能力,通过与日本、印度、印尼建立更加紧密的小多边安全联系来避免自身在军事安全上过于依赖美国。

日本不但在传统的地缘安全和经济贸易问题上积极承担起美国亚太同盟体系中的“次轴心”作用,在网络安全等非传统领域其也主动开展了诸多小多边合作。2009—2020年日本连续十余年主办了“日本—东盟网络安全政策会议”,(31)日本总务省:《第13届日本—东盟网络安全政策会议的成果》,https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/chs/pressrelease/2020/11/06_01.html,登录时间: 2021年5月22日。参会双方进行了多次网络攻防演习,日本和部分东盟国家将依托此小多边合作平台建立起可以共享网络攻击情报的联络机制,日本借此在亚太地区的网络安全规则架构中抢占了一定的先机。

(二)美国亚太战略中小多边合作的关注重点

在推进亚太战略的过程中,美国及其亚太盟友所开展的小多边合作不局限于传统地缘安全,而是逐步形成了经贸安全、供应链安全、科技安全等全领域的覆盖,试图以此在政治影响力、经贸主导权和国家软实力等多层面扩大对中国的竞争力。

奥巴马政府在推进“亚太再平衡”战略期间,曾试图将东南亚国家作为与中国展开竞争时的重要战略依托,2009年其提出了“湄公河下游倡议”,并于2012年将缅甸拉入其中。此后美国逐步加大投入,最终促成了这一小多边机制向定期化、机制化的转变,美国以此为平台积极与泰国、越南、老挝、缅甸、柬埔寨五国在农业、基础设施、教育、能源等诸多领域开展小多边合作,以期巩固其在亚太的“战略侧翼”并在中南半岛对冲中国日益上升的影响力。(32)杜兰:《中美在中南半岛的竞争态势及合作前景》,《南洋问题研究》2016年第3期,第95页。

特朗普政府上台后仍将小多边合作作为推进亚太战略的重要手段。2019年,美国在第二届印太商业论坛期间纠结日本、澳大利亚共同提出了“蓝点网络”(Blue Dot Network)计划,该计划旨在通过基建项目的评估和认证,推行由美国自身主导的基建行业标准,与中国争夺在亚洲基建投资领域的主导权。2020年,特朗普政府筹建了一个名为“经济繁荣网络” (Economic Prosperity Network/ EPN)的小多边机制,“经济繁荣网络”的覆盖范围极广,能源、数字经济、基础设施、商贸、投资、医疗卫生、教育研发等领域都被囊括在内,该机制的主要目的是组织日本、澳大利亚、印度、韩国和越南等国的力量,推动全球供应链从中国的剥离,以实现“去中国化”的目的,重构全球的产业链、供应链与价值链,并最终构建起由美国主导的新的全球供应链(GSC)。(33)张茉楠:《经济繁荣网络计划:美加大构筑反华经济联盟?》,https://finance.ifeng.com/c/7yVLNecPUWr,登录时间: 2021年5月24日。

美国的域内盟友在非传统安全领域所开展的小多边合作使得美国亚太战略的发力点显著增多,中国在应对时所担负的战略成本明显加大。2020年9月1日,在日本的积极推动下,澳大利亚、印度和日本联合提出了“供应链弹性倡议”(RSCI),该小多边机制试图在后疫情时代建立起所谓的“弹性供应链”以分散生产与采购来源,减小各国对中国的依赖。该倡议有在“后疫情时代”组建起反华地缘经济小多边联盟的趋势,如果其得以推进,亚太国家将从更广泛的战略意义上与中国脱钩,域内的跨国贸易环境、产业链生态将被极大改变。(34)“The Resilient Supply Chain Initiative: Reshaping Economics Through Geopolitics”,https://thediplomat.com/2020/09/the-resilient-supply-chain-initiative-reshaping-economics-through-geopolitics/,visited on 28 April 2021.亚太地区的区域经济建设前景将更加复杂,在美日的拉拢和胁迫下亚太地区的供应链可能沿着地缘政治路线相互剥离。以亚太地区为起点,旨在孤立中国,代表美国及其盟国的利益和价值观的跨境生产网络集团甚至可能由此产生。

三、美国亚太战略积极运用小多边机制的原因

在美国推进亚太战略的过程中,其亚太轴辐同盟体系(Hub-and-Spokes System)暴露出了四个重大缺陷,即该体系中容易产生的“行动困境”、同盟成本上的“分担困境”、同盟规模上的“扩员困境”,以及战略思维、战略手段、战略架构无法顺应时代变局的“升级困境”。小多边机制则凭借其“重议题、轻条约、易拓展”的独特优势,敉平了美国亚太轴辐同盟体系中的分歧和短板,成为推进亚太战略过程中不可或缺的政策模式。

(一)打破行动困境

1.轴辐同盟体系中的“行动困境”

2011年后,美国的亚太战略显现出了一个明显的矛盾,即“同时推进美国的地缘战略与对华战略”之间的矛盾。奥巴马的“亚太再平衡”战略更重视对区域的整体布局,但无法有效地应对中国的崛起。特朗普的“印太战略”更针对中国,但域内国家对卷入大国竞争的担忧却有所上升,其支持和配合美国战略时的疑虑增大。(35)达巍,王鑫:《从“亚太”到“印太”:美国外交战略的延续与变异》,《当代世界》2020年第9期,第11页。对美国而言,这两种战略的实施效果都没有达到预期。其中很大原因在于,由多个双边安全条约构成的轴辐式同盟体系因其组织架构很容易陷入行动困境。一方面,条陈严谨的双边条约对盟友之间的权利与义务进行了清晰而明确的界定,确保了同盟的权利和义务能够被准确执行,也避免了美国被其亚太盟友牵连。(36)左希迎:《美国亚太联盟体系会走向瓦解吗》,《世界经济与政治》2019年第10期,第48页。但从另一方面看,轴辐同盟体系也正是因为这种框架结构牺牲了联盟功能的外延性。

在美国的全球战略力量向亚太转移的10年间,中美战略竞争态势愈发激烈,但美国无法高效地通过已有的双边安全条约来调动盟友。在被卷入大国竞争的风险加大的情况下,许多域内盟友没有义务也没有意愿紧密配合其亚太战略的实施。轴辐同盟体系的功能定位与美国的地缘战略目标之间的不对称性逐渐显现。

轴辐同盟体系最初的设计与二战后亚太地区的权力分配格局以及多边主义匮乏的实际情况相吻合,在冷战结束之前确实能够在一定程度上满足域内国家的安全需求,(37)包广将:《多节点结构:东亚国际秩序的转型与“轴辐体系”的困境》,《国际政治研究》2021年第2期,第42页。但冷战后,亚太国家急迫的安全需求逐步被发展需求所取代,轴辐同盟体系与时代需求之间的不对称性也开始显现。换句话说,轴辐同盟体系在搭建时遵循的是历史逻辑而非理性逻辑,(38)达巍,王鑫:《从“亚太”到“印太”:美国外交战略的延续与变异》,《当代世界》2020年第9期,第11页。如今时过境迁,美国既不可能通过对不同双边安全条约的逐个升级来创造出“轴辐同盟体系2.0”,也不可能促成轴辐同盟体系向北约式的多边安全体系转型。(39)本文着重讨论的是小多边合作在美国亚太战略发挥的作用,以及美国及其盟友青睐小多边合作的原因。关于美国亚太同盟体系的转型、美国为什么不在亚太构建北约式的多边同盟体系等问题中外学界已经进行了非常深刻的研究,本文不做赘述。See John Duffield,“Why Is There No APTO? Why Is There No OSCAP: Asia-Pacific Security Institutions in Comparative Perspective”,Cotemporary Security Policy,Vol.22,Issue 2,2001,pp.69-95;Christopher Hemmer and Peter J. Katzenstein,“Why Is There No NATO in Asia? Collective Identity,Regionalism,and the Origins of Mul-tilateralism”,International Organization,Vol.56,Issue 3,2002,pp.575-607;Cha,V. D. ,“Powerplay: Origins of the US alliance system in Asia”,International Security,Vol.34,Issue 3,2010,pp.158-196.

2.小多边机制的组织架构优势

鉴于轴辐同盟体系固有的行动困境,美国急需在亚太地区找寻新的合作机制去推进其亚太战略。小多边机制在组织效率和灵活性上优于多边同盟体系,在成员的扩展性上又明显强于轴辐同盟体系,因此成为美国愈发青睐的合作形式。小多边机制使得域内各国之间建立起新的军事和情报伙伴关系,同时还深化了美国在亚太原有的同盟伙伴关系,这相当于为传统上以美国为中心、以盟国为轴辐的区域联盟体系装上了新“轮胎”。(40)“How America Can Shore Up Asian Order,Foreign Affairs”,https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-01-12/how-america-can-shore-asian-order,visited on 30 April 2021.

首先,从多边机制的行动效率上看,基于广泛共识且成员众多的多边组织往往更容易陷入行动困境,而小多边机制则具备了议题针对性强的特点,可以做到先有议题后有组织,域内国家可以根据不同议题的需要迅速搭建起相应的小多边机制。例如2004年12月印度洋海啸后,作为域内最大多边组织的东盟未能迅速做出协调一致的反应,美日印在灾后救援上的成功合作反而促成了四方安全对话机制的建立。(41)“Reimagining Asia: From Asia-Pacific to Indo-Pacific”,http://www.theasanforum.org/reimagining-asia-from-asia-pacific-to-indo-pacific/,visited on 29 April 2021.

其次,小多边机制一般没有明确的条约关系,它不对成员国的加入资格做过多的限制,在机制形成之后其利益关注也不局限于某一特定领域。正因如此,类似四方安全对话的小多边机制在成员可扩展性、议题外延性方面明显要比多边或轴辐同盟体系强得多。并且,没有明确的安全条约还可以掩盖小多边机制对中国的针对性质,避免中国的激烈反应,同时降低域内盟国对被迫卷入大国竞争中的担忧,便于其基于自身战略偏好和共同利益在中美之间保持动态平衡,美国与域内盟友之间所面临的“被抛弃—被卷入”的双重困境也将因此得到缓解。(42)关于双重困境与动态平衡参见凌胜利:《双重困境与动态平衡——中美亚太主导权竞争与美国亚太盟国的战略选择》,《世界经济与政治》2018年第3期,第70页。

2011年后,美国的前沿部署态势也在配合亚太战略不断进行调整,在这样的背景下,小多边机制的组织架构优势愈发凸显。例如,2017年萨德反导弹系统在韩国部署后,中国对韩国采取了多项反制措施,韩国经济受到了一定打击,在韩方做出“三不一限”承诺后,(43)中华人民共和国外交部:《王毅同韩国外长康京和举行会谈》,www.fmprc.gov.cn,登录时间:2021年6月1日。中韩关系方才逐渐回暖,此后韩国在涉华议题上一直态度谨慎。但在四方安全对话机制重启后,文在寅政府试图在避免“被卷入”的前提下,通过参与美国主导的小多边安全机制在中美之间谨慎地寻求动态平衡。2021年5月23日,美韩首脑会晤后发布的《美韩领导人联合声明》显示出韩国对四防安全对话机制的立场正在微妙的转变中。(44)“U.S.-ROK Leaders’Joint Statement”,https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/21/u-s-rok-leaders-joint-statement/,visited on 30 May 2021.在声明中双方一致认为“包括四国集团在内的基于开放、透明、包容的地区多边合作机制至关重要,并商定携手推动韩国‘新南方政策’和美国印太战略和谐对接”。双方还在声明中“强调台湾海峡和平稳定的重要性,并鼓励和平解决两岸议题”。而在此之前,韩国鲜少介入台湾事务。

(二)战略成本转移

1.亚太战略推进过程中的成本分担困境

在美国全球战略重心转向亚洲后的10年间,亚太安全环境日趋复杂化,总体军费处于明显的上升趋势当中。虽然美国同其主要亚太盟友日本、韩国、澳大利亚以及域内关键国家印度的军费一直在攀升之中(见图表1),但在其视角下中国的军费开支仍然超出了所有周边国家之和。(45)“Asian Military Spending: A Signof Worsening SecurityEnvironment”,https://thediplomat.com/2021/03/asian-military-spending-a-sign-ofworsening-security-environment/,visited on 12 June 2021.美国政府继续加大在亚太战略中的军费及公共产品投入仍然是大趋势。

表1 美国战略重心向亚太/印太地区转移10年间域内主要国家军费开支情况(单位:亿美元)(46) 图表1根据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)公布的数据整理而成。“Military expenditure by country,in constant (2019) US$ m.,1988-2020”,https://sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932020%20in%20constant%20%282019%29%20USD%20%28pdf%29.pdf,visited on 10 June 2021;“Military expenditure by region,in constant (2019) US$ b.,1988-2020”,SIPRI 2021,https://sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932020%20in%20constant%20%282019%29%20USD%20%28pdf%29.pdf,visited on 10 June 2021.

但在美国的经济实力相对下降的情况下,其在推进亚太战略时开始更加注重效率和节约成本,并急需借助亚太盟友的力量补充自身的领导能力和分担战略成本。而近年来新冠疫情所带来的影响加速了这一趋势,当前美国需要大量资金来控制国内疫情,并重振后疫情时代的美国经济。拜登政府公布的2022财年预算方案显示,下个财年美国的国防预算为7530亿美元,相比2021财年增长了1.7%,而非国防预算则大幅增加了16%。但民主党方面仍批评拜登的国防预算过多,美国现在急需增加非国防开支来应对国家安全、气候变化和抗击疫情,国防预算增长占用了医疗、教育和住房政策资金。与民主党的意见恰好相反,共和党则指责拜登无视对美国军队的投资,他们认为这不仅向中国和俄罗斯、也向美国的盟友与伙伴发出了可怕的信号。(47)“Senate GOP slams Biden defense budget”,https://thehill.com/policy/defense/547409-senate-gop-slams-biden-defense-budg,visited on 4 June 2021.两党关于预算方案完全相反的意见显示出美国政府当下正处于是集中力量重振国内经济还是继续加大投入推进亚太战略的矛盾之中。

此外,在相对实力有所下降的背景下,美国在海外进行战略部署的能力也显现出了一定颓势,美国急需盟友的介入以补充其在亚太地区的力量空缺。2018年,美国《国防战略报告》曾呼吁美军要集中精力优先应对最重要的议题即中国,对中东极端组织的打击虽然重要但仍是次要议题,因此2018年美国在中东的航母部署频率有所下降。但从2019年起,美国与伊朗的关系再次陷入紧张,美国只能加强中东地区的航母部署以应对伊朗带来的威胁。2021年6月,长期驻扎在日本的美国海军“里根”号航母被派往中东支持美军在阿富汗的撤军行动,美军在亚太地区罕见出现了“航母真空”状态。(48)中国南海研究院:《驻日航母调往中东:美军亚太地区面临航母真空》,http://www.nanhai.org.cn/info-detail/23/10956. html,登录时间: 2021年6月9日;Japan-based USS Ronald Reagan Now in the Middle East to Cover Afghanistan Withdrawal,https://news.usni.org/2021/06/25/japan-based-uss-ronald-reagan-now-in-the-middle-east-to-cover-afghanistan-withdrawal,visited on 2 June 2021。因此美国海外战略力量的实际部署呈现出与《2018国防战略报告》中的首要战略目标不相符合的情况。(49)“Japan-based Carrier USS Ronald Reagan Will Make Rare Middle East Patrol to Cover Afghanistan Withdrawal”,https://news. usni.org/2021/05/26/japan-based-carrier-uss-ronald-reagan-will-make-rare-patrol-to-middle-east-to-cover-afghanistan-withdrawal,visited on 2 June 2021.(见表2)在战略力量被其他议题牵制,无法达成优先部署亚太的情况下,美军尤其需要域内盟友的力量介入以推进其亚太战略,并且这种力量介入不能以牺牲美国的地区领导力为代价。

表2 2016—2020年美国在太平洋和中东地区航母部署的总天次统计

2.小多边:兼顾成本分担与盟友战略自主

在美国亚太战略推进的过程中,日本、澳大利亚等国家在构建和推进域内小多边合作时所发挥的主动作用,显示出它们在美国的影响之外追求外交自主性的强烈意图。十年来的发展趋势表明,美国的亚太盟友所追寻的“自主性”行动并非代表着联盟衰落、盟友开始背离美国的对外战略,相反这些自主性行动大部分是出于对“被抛弃”的担忧,是在中美关系不稳定的情况下,对美国的安全承诺的一种补充,(51)Fatton LP,“Japan is back: Autonomy and balancing amidst an unstable China-U.S.-Japan triangle”,Asia & the Pacific Policy Study,Vol.5,Issue 2,2018,pp.264-278.并且这些小多边合作大部分针对的都是中国,因此也分担了一部分亚太战略的实施成本。基于对遏制中国的共同战略目标认知,在这一过程中,美国与盟国会互相肯定、强化彼此的行为,美国并不会因此产生领导力焦虑。

以日本为例,自安倍晋三第二次执政后,日本竭力扩大对外战略的自主性与积极性,意欲加速实现其“政治大国”的战略目标。在经济上,日本希望在新一轮全球经济治理体系改革进程中摆脱“被动接受者”或“跟随者”的传统角色定位,转而上升为对议题设置及进程演变等具有一定决定权和影响力的引领性角色。(52)陈友骏:《日本的全球经济治理观及其实践》,《国际展望》2019年第4期,第135页。在地缘政治上,日本的“自主行动”也在增多,2020年10月26日,日本首相菅义伟在国会发表施政演说时称:“我们会与东盟、澳大利亚、印度、欧洲等共享基本价值观的国家与地区合作,共同实现基于法治的‘自由开放的印太地区’。”(53)徐万胜、丁浩淼:《拜登当选背景下日本对华政策回顾与前瞻》,《和平与发展》2021年第1期,第18页。而美国对盟友日本这种“自主动作”并不排斥,美国乐于日本在亚太战略的推进过程中发挥区域“次轴心”作用以分担美国的战略成本,美国国内对日本对华态度的主流看法是“美日双方都认为中国对日本构成了威胁”,包括约瑟夫·奈、库尔特·坎贝尔、理查德·阿米蒂奇和迈克尔·格林在内的诸多学者都将日本视为美国亚太同盟中的倡导者。(54)“Parsing Differing U.S. Views on Japan’s Approach to China”,https://carnegieendowment.org/2021/01/26/parsing-differing-u.s.-views-on-japan-s-approach-to-china-pub-83708],visited on 11 June 2021.

(三)打破轴辐同盟体系的扩员难题

1.轴辐同盟体系的扩员困境

在推进亚太战略的过程中,亚太轴辐同盟体系中的盟友充当了美国的地缘抓手,但美国仍然面临着两个“成员”难题。首先,并非轴辐同盟体系内的所有盟国都可以积极配合亚太战略的推进,部分盟友基于自身的战略偏好和利益考量对这一战略持谨慎态度。例如,泰国作为美国的亚太盟国一直长期保持着中立与平衡的外交传统,冷战后美泰同盟关系始终是轴辐同盟体系中的薄弱环节,泰国在亚太战略中所发挥的作用非常有限,美泰之间也缺乏进一步提升同盟关系的动力和抓手,双方很难恢复到冷战期间的亲密度。(55)王迎晖:《当前美泰安全关系:现状、挑战及前景》,庄国土、林宏宇、刘文正主编:《泰国蓝皮书:泰国研究报告(2018)》,北京:社会科学文献出版社2019年版,第219页。

其次,轴辐同盟体系在成员规模上本身覆盖面就较小。类似越南、印尼、马来西亚等经济、人口规模相对较大,且有能力对亚太安全产生重大影响的国家被排除在该体系之外。美国1951年与日本签订了《美日安全保障条约》,1953年与韩签署了《美韩共同防御条约 》,1951年与澳大利亚、新西兰签署了《太平洋安全条约》,1951年与菲律宾签署了《美菲共同防御条约》,1951年与泰国签订了《共同防御援助协定》,此后美国同亚太盟友之间的安全合作一直是在20世纪50年代签署的这些防务条约的基础之上展开的。虽然美国逐步对这些双边同盟关系进行了升级,(56)陶文钊:《冷战后美日同盟的三次调整》,《美国研究》2015年第4期,第9页。但从同盟成员的数量来看,轴辐同盟体系仍和20世纪50年代的体量差别无二,美国在亚太同盟体系没有正式的新盟友加入。

转向亚洲后,美国与域内非盟友的关键国家也签署了一些安全协议,例如2016年美国同印度签署了《后勤安全协议》、2018年签署了《通信、兼容与安全协议》等,这些双边协议确实使得美印在共享军事设施、共享地理空间情报和互联军事通信系统这些领域形成了一定程度上的“类同盟”关系,但安全合作关系与安全同盟关系之间的差异性仍然较大,美国无法高效地通过这种双边安全协议促进域内关键国家与轴辐同盟体系盟国之间的横向互动,在中美之间的竞争态势愈发激烈的情况下,轴辐同盟体系中现有的成员规模很难满足美国在推进亚太战略时的现实需要。

2. 小多边机制为非盟友国家参与美国的亚太战略提供平台

小多边机制不同于双边同盟关系和多边合作机制,其对成员义务和准入条件不设置过多门槛。对于那些在价值观、意识形态上与美国不一致的域内关键国家,小多边机制成了一个既不违背同盟价值观又实用性强的选项,为美国将域内关键的非盟友国家吸引到亚太战略中提供了便利。

以美国的亚太盟国泰国和非盟友的域内关键国家越南为例。拜登政府发布的《临时国家安全战略方针》特别提到“美国要与新西兰以及新加坡、越南和东盟其他成员国一道努力,推进共同目标”,却始终没有提及美国在亚太地区的传统盟友泰国。考虑到越南的人权状况并不比泰国明朗,美国传达出的这一区别对待的信号显然不是民主价值等意识形态原因所致,(57)在自由之家(Freedom House)网站2020年公布的全世界最不自由的100个国家中,越南排名第20。See “FREEDOM IN THE WORLD 2020”,https://freedomhouse.org/country/vietnam/freedom-world/2020,visited on 11 May 2021.而是因为美国对泰国这个盟国在亚太战略中所起到的作用并不满意。美泰双方的共同威胁认知已经发生了转变,泰国没有同美国一样将中国视为修正主义国家或主要威胁,相反在2014年政变后泰国与中国迅速加深了防务合作,在亚太战略中泰国将不再是能推动美国在该地区利益的关键合作伙伴。(58)“AMERICA SHOULD BE REALISTIC ABOUT ITS ALLIANCE WITH THAILAND”,https://warontherocks.com/2020/01/america-should-be-realistic-about-its-alliance-with-thailand/],visited on 11 June 2021.

与美泰关系形成反差的是,美国转向亚洲后,美越双边关系有了大幅度提升。2013年7月,美国和越南达成全面伙伴关系协议。2016年,美国政府全面解除了对越南长达数十年的武器禁运。2018年3月美国航空母舰“卡尔文森号”对越南进行了历史性的访问,自1995年两国外交关系正常化以来,美越防务关系迎来了一个重要转折点。2020年3月,在新冠肺炎疫情全球肆虐之际,美国海军仍派出航空母舰及护卫舰对越南进行了为期5天的访问。(59)“Biden’s national security strategy: Why Thailand and the Philippines are off the radar”,https://southeastasiaglobe.com/us-thailand-philippines-relations/,visited on 20 May 2021.美越双边关系改善后,美国积极以小多边合作来巩固双边进展,试图促成越南与美国亚太盟国之间的联动,2018 年 6 月美国邀请越南加入了环太平洋军演,2019 年8 月越南参加了美国发起的大型海上演习“海猫”演习。(60)南海战略态势感知计划:《2019 年美军在南海及周边地区的军事演习》,http://www.scspi.org/sites/default/files/reports/2019nian_mei_jun_zai_nan_hai_ji_zhou_bian_di_qu_de_jun_shi_yan_xi_.pdf,登录时间: 2021年6月3日。

小多边机制的组织形式较为松散,通常在表面上来看不明显针对特定国家,域内国家能够有选择性地、“俱乐部”式地参与美国的亚太战略,其在中美对抗升级时被迫选边站队的情况将得到避免,被卷入的风险将大大降低,因此美国亚太轴辐同盟体系中的成员数量短板将在一定程度上得到弥补。

(四)打破轴辐同盟体系的升级难题

1.轴辐同盟体系的升级困境

在当前时代背景下,大国博弈时的权力竞争维度正在由传统的地缘安全之争迅速向网络空间、供应链安全等灰色地带进行全领域过渡。相比十年前,当下的地缘竞争正越来越多地出现在外交之外、常规战争之外的领域。(61)“REPORT OF THE 2018 GLOBAL SECURITY FORUM EXPERTS WORKSHOP”,https://www.csis.org/programs/international-security-program/global-security-forum/2018-global-security-forum,visited on 11 May 2021.但轴辐同盟体系本质上是一个地缘安全同盟,其与美国当前亚太战略中更加泛化的利益关注不能完全匹配。

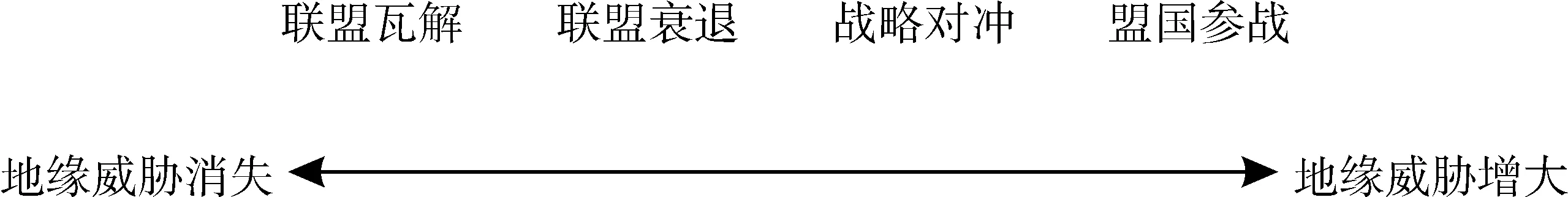

在传统地缘安全同盟中,威胁感知与同盟关系强弱之间呈线性关系,但美国轴幅同盟体系内没有感受到地缘安全威胁的盟友对安全同盟的需求正在逐渐放缓,这些盟友对国家安全的关注重心正不断从地缘政治安全转移到其他领域,因此其配合美国亚太战略的意愿相对较低,美国的亚太同盟体系面临着威胁退散所带来的解体隐患(见图1)。

图1 传统安全同盟关系中线性的威胁感知光谱(作者自制)

此外,随着国防建设步伐的加快,中国的军事实力得到了显著提升,美国在亚太地区投射军事力量的成本明显加大,其长期保有的绝对军事优势并不能确保其在亚太地缘竞争中处于不败位置。为阻止中国在亚太地区的地缘政治竞争中占据优势,美国政府正在不断地演进其亚太战略理论和军事部署的形式。但亚太轴辐同盟体系的本质始终是以军事合作为主体的地缘安全同盟,美国学者和政策专家经常批评这种传统的军事力量的储备形式是为了应对“最剧烈战争”,其自冷战时期继承并发展至今的军事力量、军事理论已经过时,无法有效应对当下的复杂环境。(62)“A National Security Reckoning How Washington Should Think About Power”,https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-10-09/hillary-clinton-national-security-reckoning,visited on 2 June 2021.如今大国竞争较少表现为诸如领土征服和大国战争类的行为,而会更多地表现为政治、经济、军事、外交和文化影响力的积累,以及经常胁迫性利用这些影响获取地缘政治利益。(63)“Major Power Rivalry in East Asia”,https://www.cfr.org/report/major-power-rivalry-east-asia,visited on 6 May 2021.因此,在与中国这样的平级对手相持的过程中,美国很难将军事上的相对优势变现为国家利益,其亚太轴辐同盟体系所提供的传统威慑手段现已过时,美国亟待找到新途径去对亚太轴辐同盟体系进行升级,以更好服务于其亚太战略。

2.小多边机制对美国亚太轴辐同盟体系的时代性升级

时代变迁带来的剧烈影响迫使美国学界和政策界开始对美国以往的外交战略做出深刻反思。美国国际战略研究中心(CSIS)首席战略专家安东尼·科德斯曼(Anthony H.Cordesman)就曾指出“美国需要从根本上重新评估其与中俄之间的竞合方式,美国目前采取的是一种结构混乱的对抗方式,它侧重关注于最糟糕的情况即大国战争,却对亟需解决的形式更加广泛的军事、民事竞争没有好的对策。美国没能意识到当下大多数形式的竞争要么不涉及直接战斗,要么只涉及低水平的战斗。美国也还没有对这种长期竞争模式做出充分评估”。(64)“The Biden Transition and U.S.Competition with China and Russia: The Crisis-Driven Need to Change U.S. Strategy”,https://www.csis.org/analysis/biden-transition-and-us-competition-china-and-russia-crisis-driven-need-change-us-strategy,visited on 12 May 2021.

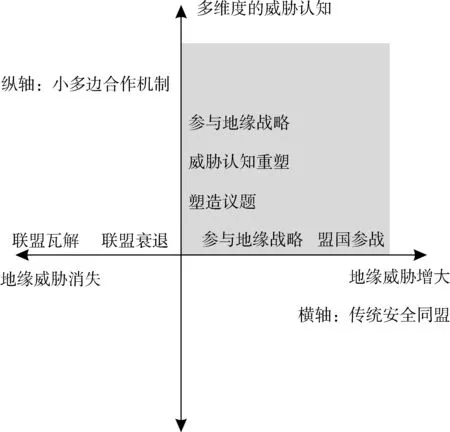

美国的亚太轴辐同盟体系存在固有的地缘边界,同时还面临着地缘安全威胁退散所带来的解体隐患,无法高效配合美国在地缘安全之外对目标国家进行多维度的综合威慑,而小多边机制则弥补了这一维度空缺。小多边机制在议题选择上具有很强的灵活性,不同维度的利益关注都很容易在小多边机制中展现,美国得以借助小多边机制在地缘安全领域之外,通过挑起冲突、制造议题等方式从不同维度来重塑周边国家对中国的威胁认知,拉拢更多国家参与其亚太战略中,并最终达成对其亚太同盟体系进行功能升级、威慑手段升级的目的。(见图2)例如,特朗普政府推动的“经济繁荣网络”意在集合数字业务、能源、基础设施建设、贸易和教育等不同维度的官方和社会力量对中国进行围堵,“蓝点网络”则意在渲染中国一带一路倡议对周边国家经济与安全的“不利影响”,在塑造中国威胁的同时推进其自身所主导的“基础设施全球开发共同标准”。

图2 小多边机制参与下盟国、域内关键国家与威胁认知之间的关系(作者自制)

四、美国未来亚太战略中的小多边活动态势前瞻

拜登政府上台虽然未满一年,但通过分析其在亚太地区已经采取的行动,仍然可以较为清楚地判断出其亚太战略的整体思路,即积极利用小多边机制拉拢盟友参与对中国的战略竞争,并在亚太战略中以此为抓手和平台,在中国周边织罗起更为紧密的影响力和地缘安全网络。

上台伊始,拜登政府就多次鼓吹要重拾多边主义。拜登在美国国务院发表的首场对外演讲中指出,“中国是‘最严峻的竞争对手’,美国政府将以实力、国内建设、盟友关系和国际多边机制来与中国竞争”。(65)“Remarks by President Biden on America’s Place in the World”,https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/,visited on 11 May 2021.在其发布的《美国国家安全战略临时指南》中,拜登再次强调美国要“领导和维系一个由民主联盟、伙伴关系、多边机制和规则支撑的国际体系”。(66)“Renewing America’s Advantages: Interim National Security Strategic Guidance”,https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/03/interim-national-security-strategic-guidance/,visited on 7 May 2021.但拜登政府当下推崇的所谓的“多边主义”并非为了弥合分裂,或是在后疫情时代推动全球治理进程,而是借“多边主义”之名构建封闭、排外、有针对性的外交小圈子,对中国、俄罗斯等国进行围堵,以维护其正在衰落的霸权。

拜登政府以多边主义为借口,将美国与少数国家制定的规则强加给国际社会,以双重标准将多边主义意识形态化,试图打造针对中国的价值观同盟,(67)中华人民共和国驻芬兰大使馆:《2021年2月19日外交部发言人华春莹主持例行记者会》,http://www.chinaembassy-fi.org/chn/fyrth/t1855121.htm,登录时间: 2021年6月9日。并不断以新疆、香港所谓的人权问题为由,搭建起小多边同盟,在供应链、网络安全等领域对中国施压。未来,拜登政府仍会继续在亚太战略中积极利用小多边合作,在夯实亚太地区现有小多边机制的基础上,积极拉拢域外盟友介入亚太战略。而近年来美国国内的立法以及行政机构设置,将使得美国未来的小多边合作的针对性更强,并将赋予其更多法理依据和更宽泛的政策选择范围。

(一)夯实现有小多边安全机制

拜登政府将会在亚太战略中继续利用现有的小多边机制加大在中国周边的前沿军事存在。相比特朗普政府,拜登政府在亚太进行行动时的调门和激烈程度明显降低,但频率却基本保持不变甚至有所上升。2021年4月美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯表示“来自中国的挑战为大多数美国国防需求设定了方向,但美国不希望与中国发生冲突,这种冲突也不是不可避免的。美军将经常充当外交、经济和其他工具的辅助力量”。(68)“Deputy Defense Secretary Says Conflict With China Is Not Inevitable”,https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2591598/deputy-defense-secretary-says-conflict-with-china-is-not-inevitable/ ,visited on 23 May 2021.5月美国国务卿布林肯也表示“拜登政府并不寻求遏制、阻碍中国和压制中国,而是为捍卫中国正在挑战的‘基于规则的国际秩序’。”(69)“Secretary Antony J. Blinken With Norah O’Donnell on CBS 60 Minutes and 60MinutesOvertime.com”,https://www.state. gov/secretary-antony-j-blinken-with-norah-odonnell-on-cbs-60-minutes-and-60minutesovertime-com/ ,visited on 2 May 2021.

但在进行小多边安全合作的频率上,拜登政府明显有所上升。以“航行自由行动”为例,拜登政府上台后不到一个月,美军“约翰·麦凯恩”号驱逐舰即于2021年2月7日在西沙群岛附近海域进行了其任内第一次所谓的“航行自由行动”,2月9日,美军“尼米兹”与“罗斯福”号航母打击群在南海开展了双航母演习。(70)“7th Fleet destroyer conducts Freedom of Navigation Operation in South China Sea”,https://www.cpf.navy.mil/news.aspx/130811,visited on 4 May 2021.截至5月底,美国军舰先后5次穿越了台湾海峡。根据“南海战略态势感知计划”的统计,2020年即特朗普政府执政的最后一年,美国军舰航经台海的次数为13次,是14年来之最,(71)南海战略态势感知计划:《2020 美军南海军事活动不完全报告》,http://www.scspi.org/zh/yjbg/1615549894,登录时间: 2021年6月19日。与其相比拜登政府的穿越行动将基本保持这一态势甚至不排除将最终超越的可能。同时,法国、英国等美国的域外盟友参加南海“自由航行行动”的频率也正在上升。

在拜登政府的谋划下,“四方安全对话机制”最终上升为峰会级别,首次峰会不但就钓鱼岛问题、中印边境争端以及所谓的中国对澳大利亚进行“经济和军事胁迫”等地缘安全问题进行了讨论,还覆盖了气候变化、新冠疫苗的生产和供应、新兴科技、稀土等诸多议题,可以预见在拜登任内“四方安全对话机制”将更加完善并具备可操作性,未来美国政府以小多边合作助推亚太战略的频率将会越来越高。

(二)以小多边机制拉拢域外盟友参与美国的亚太战略

自拜登上台后,美国开始着手修复“跨大西洋同盟关系”,其在重拾对欧洲盟国的安全承诺的同时,还试图通过小多边机制拉拢欧洲盟友参与亚太战略,协助美国加大对中国的施压力度。

2021年6月,北约峰会的联合公报首次将中国列为“系统性威胁”,并声称“北约需要共同应对中国日益增长的影响力及其国际政策可能施加的挑战。北约将与中国接触以捍卫盟国的安全利益,北约对(中国)那些与《北大西洋公约》呈现的基本价值观相悖的胁迫性政策表示关切”。(72)“Brussels Summit Communiqué”,https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en,visited on 13 April 2021.但“联合公报”并不能代表欧洲盟国在涉华问题上的集体转向,法国、德国、意大利等欧洲盟国对跟随美国围堵中国仍抱迟疑态度,不希望同盟的针对性质有所变化。在本次北约峰会召开前夕,法国总统马克龙就曾表示“北约需要知道它的敌人是谁,北约需要制定的是针对俄罗斯的战略,而中国不应成为优先事项”。(73)“NATO needs to know who its enemies are,says Macron”,https://www.reuters.com/world/nato-needs-know-who-its-enemies-are-says-macron-2021-06-10/,visited on 11 June 2021.以法国为首的部分欧洲盟国一直担心,如果在应对中国的问题上投入太多资源将会破坏其自身的国防重点,并会破坏与中国在经贸、气候等议题上原本可以开展的合作。

虽然拜登在促使域外同盟集体针对中国的问题上遇到了阻碍,但小多边机制却为域外盟友参与其亚太战略提供了平台。美国的欧洲盟友既不用担心过度消耗战略资源并卷入到中美博弈之中,又可以对美国的亚太战略提供支持以维护与美国的同盟伙伴关系。仍以法国为例,虽然法国对同盟的集体转向持反对态度,但对以小多边合作形式参与美国的亚太战略有着截然不同的反应。2021年2月法国海军派遣军舰穿行了南海,参加了“航行自由”行动,(74)熊超然:《法国又派“准航母”赴南海,将于5月同美日军队进行联合军演》,https://www.guancha.cn/internation/2021_02_21_581818.shtml,登录时间: 2021年5月21日。5月法国同美日一道,有史以来第一次在日本本土进行了联合军演。近年来,欧盟一直试图扩大其“作为全球行为体”在国际体系中的政治影响力,(75)丁铎:《欧洲不应在南海问题上推波助澜》,http://www.nanhai.org.cn/review_c/536.html,登录时间: 2021年6月21日。欧洲盟国的“全球战略”目标与拜登政府“依仗盟友和多边力量”推进亚太战略、对中国进行联合施压的目的相互吻合。在这些小多边合作的影响下,美国的域外盟友既有条件也有动机积极参与美国的亚太战略,中国周边地缘安全局势的复杂程度因此大幅增加。

(三)通过立法和行政手段促进小多边合作的发展

自美国的战略重心转向亚洲的10年来,美国国内的涉华立法明显增多,未来这些法案将为其提供超越亚太地缘限制向中国施压的政策工具,并在其搭建小多边机制时为其提供法理支撑。旨在围堵中国、与中国争夺地区影响力和行业规范制定权的小多边合作将会越来越多,并将覆盖金融、投资、网络安全、科技研发等诸多领域,亚太地区的经济与安全秩序将进一步承受被割裂的风险。

在军事安全与经济安全领域,拜登政府上台后美国参议院便于2021年4月通过了《2021年战略竞争法案》,该法案为拜登政府的亚太战略和反华行动提供了一系列明确指示。在军事安全方面包括“优先对印太地区进行经济外交接触,向该地区提供军事援助,确保国务院有足够的资源与中国进行战略竞争”。在经济及影响力方面该法案则提到,“重点打击对抗中国的‘掠夺性国际经济行为’,追踪中国的政府补贴情况、监视中国是否利用香港规避美国的出口管控措施、追踪中国企业在美国资本市场运营”等。(76)“MENENDEZ,RISCH STATEMENT ON COMMITTEE PASSAGE OF COMPREHENSIVE,BIPARTISAN CHINA BILL”,https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/menendez-risch-statement-on-committee-passage-of-comprehensive-bipartisan-china-bill,visited on 11 June 2021.美国参议院外交关系委员会主席罗伯特·梅内德斯认为“该法案调动了美国全部战略、经济和外交工具,以使美国能够真正对抗中国对美国及其经济安全构成的挑战。”(77)“CHAIRMAN MENENDEZ ANNOUNCES BIPARTISAN COMPREHENSIVE CHINA LEGISLATION”,https://www.foreign. senate.gov/press/chair/release/chairman-menendez-announces-bipartisan-comprehensive-china-legislation,visited on 11 June 2021.

在科技安全领域,拜登政府在加大对内投入的同时,更加重视对外部力量的使用,试图组建起小多边科技联盟,以期通过全方位的部署打压中国科技的发展势头。对内,美国的《2021年国防授权法》收录了国会议员提出的《美国芯片法》(CHIPS for America Act)条款,通过这一法案美国将授权一系列半导体研发计划,并为国内半导体芯片制造提供补助。对外,美国国会参议院于2021年6月投票通过了《2021年美国创新与竞争法》,该法案专门设置了针对中国的条款,明确要求美国加强与日本、澳大利亚等亚太地区国家的合作,以阻止使用“不公平贸易手段”生产的中国产品的出口。(78)弗林:《获两党支持 美参议院通过2500亿美元与中国竞争法案》,https://www.rfi.fr/cn/%E6%94%BF%E6%B2%BB/20210609-%E8%8E%B7%E4%B8%A4%E5%85%9A%E6%94%AF%E6%8C%81-%E7%BE%8E%E5%8F%82%E8%AE%AE%E9%99%A2%E9%80%9A%E8%BF%872500%E4%BA%BF%E7%BE%8E%E5%85%83%E6%B3%95%E6%A1%88%E4%B8%8E%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%AB%9E%E4%BA%89,登录时间: 2021年5月21日。自上台后,拜登政府就不断拉拢日韩组建所谓的“芯片联盟”和“半导体联盟”。2021年4月,在美日韩三国国家安全部门主要负责人会晤期间,美国总统国家安全事务助理沙利文就提出“美日韩三国掌握了半导体技术的许多关键点,我们要确保这些敏感供应链的安全。”(79)“U.S. to brief Japan,South Korea on North Korea review”,https://www.asahi.com/ajw/articles/14323734,visited on 11 June 2021.当前趋势表明,拜登政府将借助小多边合作,以多渠道多角度限制中国与美国或其他国家的技术交流,以期促成对华技术封锁的常态化。

在供应链安全方面,拜登政府上台伊始就展开了所谓的“供应链安全百日评估”,2021年6月美国白宫发布了《百日供应链审查报告》,该报告建议将供应链弹性纳入美国对华贸易政策方针中,认为美国无法单独解决其供应链中所存在的漏洞,并特别指明美国应该扩大“有关供应链脆弱性的多边外交接触,特别是要通过四方安全对话机制和七国集团等志同道合的盟友的组合解决这一问题。”(80)“FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Supply Chain Disruptions Task Force to Address Short-Term Supply Chain Discontinuitie”,https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-supply-chain-disruptions-task-force-to-address-short-term-supply-chain-discontinuities/,visited on 17 June 2021.

拜登政府在地缘安全、科技、供应链等领域越来越频繁的小多边合作,有可能在未来割裂中国与亚太国家之间的紧密合作关系。在涉华法案的护持和相关政策工具齐备的基础下,在小多边合作的助推下,未来美国政府推进的亚太战略将体现出前所未有的全面性和可操作性,中国在应对美国亚太战略的过程中将面临形势更为严峻、影响更为持久深刻、形式更为纷乱复杂的挑战。

五、结语

2011年至今的十年间,美国越来越偏好以实用性更强的小多边合作来推进其亚太战略,小多边机制以其独特优势,敉平了亚太轴辐同盟体系中的行动困境和扩员难题,并对亚太轴辐同盟体系进行了时代性的补充升级。美国在推进亚太战略过程中所承担的领导成本被有效转移,域外盟友也得以以此为平台介入亚太事务。与此同时,近年来美国的国内立法和行政安排赋予了小多边合作更多法理依据和政策工具。未来美国亚太战略中的小多边合作向深入化和机制化发展后,美国及其盟国介入地区热点、推升紧张局势的“抓手”将越来越多,中国与周边国家间建构战略互信、推进“合作安全”的难度将因此加大。多个小多边机制互相联动形成集群效应后,将助推美国亚太同盟的网络化发展,其对中国构成的压力将陡然增大。(81)孙茹:《美国亚太同盟体系的网络化及前景》,《国际问题研究》2012年第4期,第39页。

但美国的亚太战略本身存在诸多矛盾和弊端,其以“假多边”真小多边的手段推进地缘战略的做法与时代发展潮流完全相悖。在亚太战略的推进过程中,美国与盟友之间的内在矛盾也在凸显。

首先,虽然一些域内国家对美国将中国视为全球竞争对手表示了支持,但同时也对美国利用自身作为制衡中国的工具非常不满。(82)“Meeting the Challenge in Asia”,https://nationalinterest.org/feature/meeting-challenge-asia-174917,visited on 16 May 2021.域内国家基于自身安全和利益的考量不可能完全与美国的亚太战略保持步调一致,从各自的国家大战略看,它们未必会选择联合美国对抗中国,各国都愿意保留多种政策手段和战略回旋余地。(83)孙茹:《美国亚太同盟体系的网络化及前景》,《国际问题研究》2012年第4期,第39页。这些国家对中国崛起的担忧尚未达到组建起对华多边军事同盟的阶段,这些客观现实限制了美国亚太战略中小多边合作的效用边界。

其次,美国与亚太国家彼此之间仍然存在安全或经贸上的摩擦,其自身国家实力和国际领导能力的下降也阻碍了其推进亚太战略的速度。2021年3月美国国防部长奥斯汀访问印度并强调美印“21世纪重要伙伴关系”后,美国军舰紧接着就在4月10日闯入了印度的专属经济区进行了所谓的“维护航行权和航行自由”行动,印度外交部便立刻对此表示了抗议。(84)“India protests U.S. Navy’s transit through its exclusive economic zone”,https://www.reuters.com/world/india/india-protests-us-navys-transit-through-its-exclusive-economic-zone-2021-04-10/,visited on 7 May 2021.

面对美国在亚太的围堵,中国需要清醒认识到中美关系并非中国对外关系的全部,“认为只要中美关系稳住,中国面临的其他外交难题就会迎刃而解”的这种思维断不可取。(85)高程:《中美竞争视角下对“稳定发展中美关系”的再审视》,《战略决策研究》2018年第2期,第14页。尤其是在亚太小多边合作趋势不断上升的情况下,中国需要以更加妥善的办法处理与周边国家的关系,避免美国唆使域内国家以中国崛起为背景“抱团取暖”。

2021年1月,习近平在参加世界经济论坛时发表了特别致辞,强调“要坚持通过制度和规则来协调规范各国关系,反对恃强凌弱,不能谁胳膊粗、拳头大谁说了算,也不能以多边主义之名行单边主义之实。”(86)杨光宇:《习近平:不能以多边主义之名、行单边主义之实》,http://politics.people.com.cn/n1/2021/0125/c1024-32011474.html,登录时间: 2021年5月23 日。这道破了美国当前的小多边合作是以多边之名行霸权之道的本质。只要中国清楚地认识到时代变局的复杂性并牢牢把握其中的机遇,不受美国影响努力改善与亚太国家的关系,不断谋求发展为地区的安全和经济增长带来动力,牢记并践行“发展就是最大安全,也是解决地区安全问题的总钥匙”,(87)王佳宁:《习近平:发展是解决亚洲地区安全问题的“总钥匙”》,http://www.xinhuanet.com//politics/2014-05/21/c_1110792103.htm,登录时间: 2021年5月22 日。美国任何旨在围堵中国的地缘战略最终都会徒劳无功。