图南:庄子哲学的终极追求

——《逍遥游》的世界图景与认识论纲领

2021-10-26张洁弘

蒋 柯 张洁弘

[提要]《逍遥游》是庄子哲学的总体论纲,系统地阐述了庄子哲学的本体论、认识论和方法论的基本命题。庄子以鲲鹏的转化和飞翔作为隐喻,表达了一个“齐小大”的时空模型。这个模型是由一系列闭合的同心圆构成的嵌套层次,人类认识世界的过程就是不断超越现有层次的限制的过程。通过这个模型的建构,庄子定义了世界本体的终极意义,即“浑沌”。人对“浑沌”的趋向即是“逍遥”“无待”,也就是“大知”。这是庄子的认识论目标。趋向“大知”的修养过程是通达“无己、无功、无名”,这既是庄子的认识论目标,也是方法论的规划。

庄子“行文逶迤”“卮言蔓衍”,[1]更常常假托诙谐的寓言故事以达意。所以,今天的人们读《庄子》,往往陶醉于其飘逸的文风和机智、豁达的人生态度。但是,庄子之所以在中国古代哲学中具有如此重要的地位,绝不是因为他的文风和人生哲学。庄子在人伦、社会的现实领域之外,开启了关于宇宙、无限性等问题的思考。这些思想为中国古代文人提供了一种安身立命的终极解释。我们今天再读《庄子》时,更是需要从他逶迤的文字和飘逸的故事中去理解他的哲学体系。

成中英认为,《庄子·内篇》构成了一套完整的关于世界本体的辨证哲学体系。[2]一套完整的哲学体系必然包含了关于世界是什么、人类如何认识世界的终极追问。这些讨论构成了哲学的三个基本版块:本体论、认识论和方法论。《逍遥游》是《庄子》的第一篇,概述了庄子关于世界是什么、人如何趋向世界、人认识世界的终极目标等问题的基本思考。笔者拟通过对《逍遥游》的文本阅读,去理解庄子哲学的本体论、认识论和方法论意义,并试图以此重构庄子哲学的世界图景与认识论纲领。

一、从“小大之辨”到“无己、无名、无功”的立论过程

关于《逍遥游》的文本存在许多争议和疑惑,例如文本是否完整、是一篇前后一贯的文章还是由不同文段串编而成、段落次序是否错乱等等。①这些问题自有训诂学家去讨论,笔者以陈鼓应《庄子今注今译》作为阅读文本。②根据陈鼓应的编撰,《逍遥游》分三段,第一段从“北冥有鱼”开始到“至人无己,神人无功,圣人无名”,第二段从“尧让天下于许由”到“窅然丧其天下焉”,第三段从“惠子谓庄子曰”直到文末。③

第一段一开始,庄子就描绘了一个极其宏大的时空背景:

北冥有鱼,其名为鲲,鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏,鹏之背,不知其几千里也,怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。[3](P.5)

像鲲鹏这样巨大的生灵,遨游在天地之间,则天地之广,更无可名状。《逍遥游》是《庄子》全书的开篇,“鲲鹏”在《逍遥游》中的出场就为整个庄子哲学确定一个基调,这就是,庄子的视野是朝向天空和宇宙的,他的思想辽阔,志在探索无限宇宙的奥秘。所以,我们很难相信,在这个宏大、辽阔的基调之上,庄子在此后的文章中却只讨论一些人间的名利和机巧之事。当我们在“天地”“宇宙”这个背景中去领悟庄子的文本,就会发现,庄子对于人世间的事情并不在意,他所言的“功”“名”“己”都不是寻常人在人伦、社会层面上所理解的意义,而都是关乎宇宙、天地的宏大叙事。

第一段总共802字,其中,关于“鲲鹏之大”的描述出现了三次,而诸如蜩、学鸠、斥鴳等小虫对鲲鹏之大的疑惑重复了两次。这样的行文也让后人产生诸多猜测:有人认为这篇文稿只是尚未完成的初稿,所以有结构上的纰漏;也有观点认为这是串编文稿的结果。[1]而笔者则通过对庄子写作的整体逻辑的体悟,发现这个文本结构恰好反映了庄子论证的严密和行文的精致规划。

开篇第一段对鲲鹏之大的描述,是纯粹对现象的描述,未有任何评议。这个段落只是开启了整篇文章的基调。第二次关于鲲鹏之大的描述是转述了另外一个文本《齐谐》的记载。因为是转述的,相比于之前“不知其几千里也”的描述,就更具有了语言的规范性、精确性:

鹏之徙于南冥也,水击三千里,搏扶摇而上九万里。去以六月息也。[3](P.6)

第一次描述的是个人的直观印象,而第二次则是公共知识的表达。二者之间的变化反映了人类知识的演进过程。更进一步,第一次的描述仅仅指出了“有这样一个巨大的生灵存在”。这个巨大的生灵的迁徙拉开了一个广阔无垠的时空格局。所以,鲲鹏的第一次出场并不是作为真正的主题而出现,而是对无限时空的衬托。而第二次的描述才真正聚焦于鲲鹏本身,描述了这只大鸟的起飞过程。大鸟起飞时,在地上激起巨大的风,吹动万物,大鸟越飞越高,最后消失在苍茫的天际。随着鲲鹏的起飞,庄子的旨趣也一起飞向了浩瀚的宇宙。所以,第二次对鲲鹏的描述是为了将读者的视野从地面引领向上,去望向那无限宇宙。而庄子的这种探望是具有反思性的:

天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。[3](P.8)

首先,庄子固然提出了宇宙无限性的假设,但是他也不忘反思性地质疑自己所见所思是“正色”吗,宇宙是无限的吗?其次,随着鲲鹏飞向了宇宙,庄子也没有忘记回过头来审视地上的事物。庄子的这种反思性在他与名家的诸多辩论中都有体现。比如:“以马之谓马之非马,不若以非马谓马之非马”。这是对公孙龙“白马非马”的反驳。这个论证采用了证伪逻辑而不是证实逻辑。庄子的反思性和证伪逻辑一直到20世纪波普尔提出科学的可证伪性标准时,才遇到了知音。[4]

在《齐谐》一节中,“野马也,尘埃也,生物以息相吹也”这一句显得很突兀。关键在于对“野马”的理解。很多学者都把“野马”解释为“空中游气”,[3](P.10)与“尘埃”对应。吴金昌基于上下文语境的分析指出,此处“野马”就是实指地上的马,[5]作为地上生物的代表。根据这个设定,这一段的语义就连贯了:描述了大鸟起飞时鼓动的风和气流,吹动了地面上的生物和尘埃,以此反衬鲲鹏之大。而当鲲鹏最终高飞消失在苍穹时,更衬托了苍天和宇宙的浩瀚。

接下来的一节紧接着上一节“其视下也,亦若是则已矣”,描述了庄子反思的结果。他从天上回过头来看到了地上的草芥、水杯、坳堂……同时也认识到了“风斯在下”,而只有“培风”才能“背负青天而图南”。

至此,庄子一直在阐述“大”,为了言说“大”,必然有与之对应的“小”。所以,从“蜩与学鸠”对鲲鹏“图南”的疑惑开始,直到“而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎?”庄子通过对“小”的论证,分殊了“大知”与“小知”“大年”与“小年”的对映。[6]

在“大”与“小”之间,不少学者认为庄子是“崇大抑小”的;黄克剑、刘国民等学者则认为庄子实际上是“齐大小”的。[7]笔者也持这样的观点,并将在后文中详细解读庄子“齐大小”的时空模型。

经过大小的对映,才有了在“汤之问棘”一节中关于“小大之辨”的论证。在这一节中,关于“鲲鹏之大”的描述第三次出现,小生灵对鲲鹏之大的疑惑第二次出现。

和之前讨论的区别在于,这一次关于鲲鹏之大以及疑惑的讨论是在“无极”这个前提语境中展开的。

汤问棘曰:上下四方有极乎?

棘曰:无极之外,复无极也。穷发之北有冥海者,天池也。有鱼焉,其广数千里,未有知其修者,其名曰鲲。有鸟焉,其名为鹏,背若太山,翼若垂天之云;搏扶摇羊角而上者九万里,绝云气,负青天,然后图南,且适南冥也。斥鴳笑之曰:“彼且奚适也?我腾跃而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也。而彼且奚适也?”[3](P.14)

在关于“无极”的讨论的语境中,棘继续展开了关于鲲鹏之大的叙述。

鲲鹏是庄子借以参天地的媒介,在鲲鹏高飞的引领下,庄子所要勘悟的是无穷尽的宇宙,也就是“无极”。“无极之外,复无极也”,这道出了庄子的宇宙观,即无穷的宇宙是一层一层构成的无穷结构,鲲鹏翱翔在宇宙中,一层一层地向外飞跃,直到“绝云气,负青天”。因为只有到了这个层次,鲲鹏的飞翔才是“无所待”的,它不再需要靠风和气的托举,而能够自由地飞翔在“青天”之下。这就是庄子理想的“逍遥游”。

在这个语境中,庄子再次回到地面上,将宇宙的“大”与地面上的“小”对映,从而形成了“小大之辨”。所以,这里第二次出现小动物对鲲鹏之大的疑惑。与之前“蜩与学鸠”的疑惑相比,此处的斥鴳是作为“大”和“小”之对映而出现的,而不是为了单纯地表达“小”的局限。“大”和“小”的对映同时确证了对方的意义。无大则未见其小,无小则未见其大。[8]这在某种程度暗合了当代建构论的思想。

经过之前一系列关于“大”和“小”的反复对映论证,至此庄子终于形成了“此小大之辨也”的命题。这个卮言掷地有声,以至于很多人读到这里不免仰天长叹,好像到了庄子思想的最巅峰。故有人将“小大之辨”命题看作是《逍遥游》通篇的主旨。[1]这个命题固然精彩,但是庄子并没有在这里打住,而是在最高峰之上更上层楼。在接下来的一段论证中,庄子把自己的思想境界再次提升,从“小大之辨”更上升到了“无己、无功、无名”:

故夫知效一官、行比一乡、德合一君而征一国者,其自视也亦若此矣。而宋荣子犹然笑之。且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。彼其于世,未数数然也。虽然,犹有未树也。夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。彼于致福者,未数数然也。此虽免乎行,犹有所待者也。

若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?

故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。[3](P.24)

笔者以为,这一段论证是《逍遥游》全篇中最精彩的一节。在前面已经形成的“小大之辨”的基础上,庄子更进一步,以在人世中凸显优秀的人物为例子,指出,尽管他们在寻常意义上已经具有了不错的成就,但依然“有未树”或“有所待”,与之对应的更“大”的格局应该是“乘天地之正,御六气之辨,以游无穷”的“无所待”。这些在人世中已经足够优秀的人“所待”的是什么呢?“知效一官,行比一乡,德合一君”不外乎“名”;“定乎内外,辨乎荣辱”则为“己”;“御风而行,泠然善也”则为“功”。所以,有“至人无己,神人无功,圣人无名”。

这个论证充分体现了庄子的辨证逻辑的特征,即从“有”到“无”的推论,这种推论不是演绎推理也不是归纳推理。辨证逻辑实现了从可观察现实到未知领域的推论,与归纳推理相比,辨证推理具有必然性;与演绎推理相比,辨证推理不必依赖于先验前提,并能够形成具有超越性的结论。在与名家的辩论中,庄子常常用辨证逻辑驳斥名家的演绎推理或归纳推理,可见之《秋水》中庄子与惠子关于“子非鱼,焉知鱼之乐”的辩论,本文中不再赘述。

经过这段论,文章才达到了庄子哲学的核心命题,即“无己、无功、无名”,笔者称之为庄子的“三无”命题。关于《逍遥游》的主旨,存在诸多不同意见,有人认为是“逍遥”,或是“游”,或是“小大之辨”。[1]从前面的文本梳理,我们不难看出庄子写作时对文章结构的精巧设计:通过“鲲鹏之大”的三次重复,“以小问大”的两次重复,将论题从“大”推演到“大与小的对映”再到“小大之辨”,然后再经过一个从有到无的辨证推理,终于形成了“三无”命题。只有到这里,文章的主旨才凸显出来。所以,笔者以为“无己、无功、无名”才是庄子哲学的终极追求。

有学者认为,根据这里的“三无”命题,以后的文本应该对应地有三个段落,分别讨论“无己、无名、无功”。但是此后的两段似乎只涉及“无名”(“尧让天下于许由”一段)和“无功”(“惠子问于庄子曰”一段),因此推论有“脱文的可能”,[1]即可能遗失了一段关于“无己”的讨论。成中英则认为,《庄子·内篇》的全部七篇文章应该被看作一个整体。[2]如果《庄子·内篇》构成了一部体系完整的著作,系统地阐述了庄子的哲学思想,那么《逍遥游》作为这部著作的第一章,是整部书的总论,没有必要在提出基本命题之后再继续分别论证一些子命题。实际上,之后的《养生主》《人间世》《德充符》《大宗师》等篇章分别有所侧重地论证了“无己、无名、无功”等命题。[2]

按照这种观点,笔者以为,“脱文”的推测并不成立,后两段的目的并不是分别论证子命题,而依然是在整体上论证“三无”命题作为终极精神理想的价值和意义。

“尧让天下于许由”一段中出现了一个重要的命题:“名者,实之宾也”,这很容易让人以为这里的主题是关于“无名”的讨论。当我们结合下文中“越俎代庖”的典故,以及后面“肩吾问于连叔”一节关于“知之聋盲”的讨论,就会发现,庄子在这里想要表达的是,希望读者不要受“名”的蒙蔽而放弃对“实”的追求。最后,庄子用“宋人资章甫而适诸越”和尧“窅然丧其天下焉”两个故事再次强调了“名”是无用的。无论是“章甫”还是“天下”,这些“名”都只是作为“实”的“宾”而已,他通过许由之口说出了“予无所用天下为”,表达了他的精神追求指向的是“实”。

文章最后一段,通过惠子与庄子讨论“大瓠”“樗”“斄牛”等“大而无用”的东西的“用法”,庄子对自己指向宇宙的宏大视野做了一番辩护。这种仰望天空,“不近人情”的宏大而空泛的玄想有什么用呢?庄子回答道:“不夭斤斧,物无害者,无所可用,安所困苦哉!”

二、“齐小大”的时空本体模型

庄子哲学的一个显著特征是“大”。他仰望天空,思索无穷,格局很大。庄子哲学还有一个重要特征,就是他的反思性和辨证法。当他在思考“大”问题时,总是也看到了“小”,当他仰望天空时,也在回头反思地面上的事物。所以,在庄子的哲学中,大和小、天和地总是对映地出现的。这也是庄子辩证法的一个特征。但是,在两者之间,庄子是否有某种倾向性呢,是否“崇大抑小,称天卑地”的倾向呢?

要回答这个问题,我们需要首先厘清庄子哲学的本体论构想,即,只有理解了庄子的“大和小”“天和地”究竟是指什么,我们才能读懂庄子在其间的选择。

“三无”命题是庄子的精神理想,可谓之认识论目标。这个认识活动被比喻为鲲鹏的高飞——图南。鲲鹏“背负青天”而飞翔。“青天”即宇宙,是在庄子的认识活动展开的背景。关于鲲鹏飞翔于其中的宇宙的直接描述,在《逍遥游》中只有“无极之外,复无极也”一句。在描述鲲鹏起飞的时候,庄子就仰望天空发出了“天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?”的追问。在“汤之问棘”这里,庄子借棘之口来回答了这个追问。“无极”表述了庄子的世界图景的一个特征,即无穷性。

这种无穷性体现在世界领域的时间范畴和空间范畴中,也体现在人的精神领域的知识范畴中。

在“小大之辨”的环节,庄子对比了鲲鹏的“大”和斥鴳的“小”,还有朝菌与大椿的对比。以及“大年”与“小年”的对比,通过这样的对映,庄子实际上撑开了一个时间和空间的无穷性论域;在精神领域,则有“大知”与“小知”的对映。以鲲鹏高飞的比喻,庄子也表达了对人类认识的无限性主张。无论是世界的辽阔还是人类认识的张扬,都可以是无穷尽的。在这种无穷性的背景中,庄子却给予了“大”和“小”同样的观照。鲲鹏和斥鴳、朝菌和大椿,它们在时间和空间上的差异是显而易见的。但是,对于每一个生命个体,无论是一飞九万里还是数仞而下,无论一生不过晦朔之间还是三千年为一季,这些都构成了某一个具体的个体生命的完整的时间和空间论域,即对这个个体而言是它的全世界和一生。在生命的体悟上,九万里和数仞、晦朔和数十万年,对当下的个体而言,其生命意义都是等价的。

郭象注曰:

夫小大虽殊,而放于自得之场,则物任其性,事称其能,各当其分,逍遥一也。[9](P.1)

《庄子·天地》中有:“天地虽大,其化均也;万物虽多,其治一也。”[1](P.346)笔者非常赞同黄克剑先生的这一段评论,照实引用:

有谓“以差观之,因其所大而大之,则万物莫不大;因其所小而小之,则万物莫不小”的庄子,是不可能执着于小、大之判而称叹鲲鹏之“大”的,而对“虽有寿夭,相去几何”了然于心的他亦决不可能欣羡于冥灵、大椿的年久或彭祖的长寿。庄子当不至于有认同“小知不及大知,小年不及大年”的流俗之见而自陷于“小大之辩”,其穿透此辩以求对之扬弃,只是要借此诱导人们更少地羁绊于有待之域——“小大之辩”因有待得以滋萌——而更大程度地悟入无待之境。入无待之境才会有不为形迹所役的“采真之游”,如此得道之游谓之“逍遥游”。[7]

庄子在列举“小”和“大”的例子时,并没有带入价值判断,而是通过“小”论证“大”,或反之。这正是庄子的辩证法的特征。在辩证法的意义上,“小”和“大”是统一的,即是“齐小大”。但是,庄子如何实现“齐小大”呢?

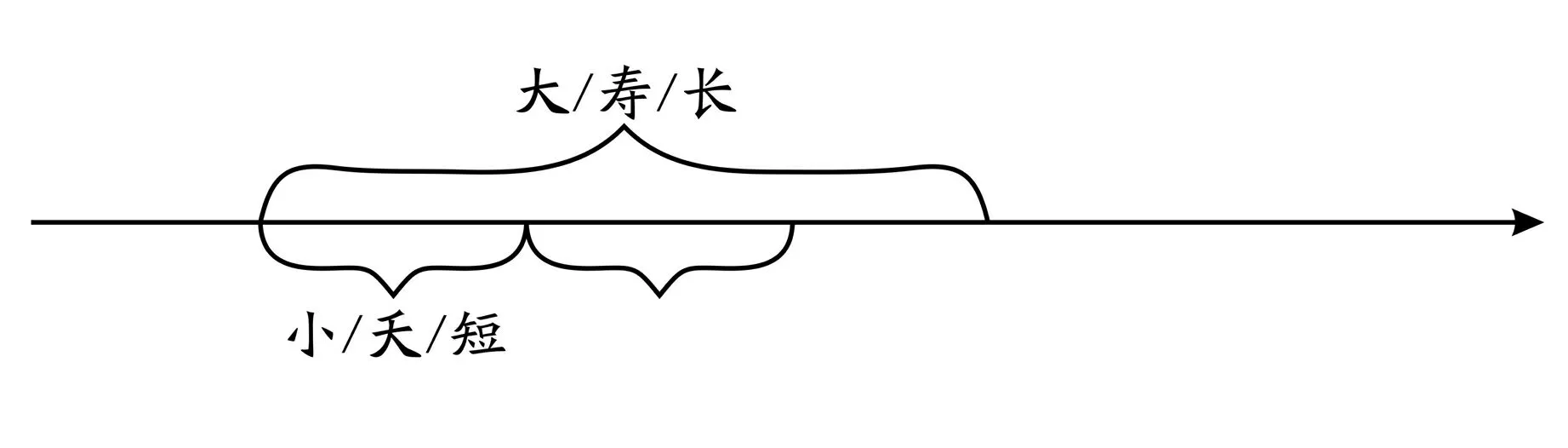

在寻常的时间和空间坐标系中,时间和空间是以直线形式延伸的。在这样的时空体系中,“大”“小”“寿”“夭”“长”“短”之间的殊离是没办法被统一的。如图1所示:

图1 直线式的时空体系

在这种直线式的时空体系中,“小”和“大”处于同一个表征水平,受同一个衡量标准的评价,从“小”到“大”的演变靠的是加法,即通过“小”的重复叠加而得到“大”,所以,“小”和“大”不可能拥有同样的价值,一个事物不可能“既是小的又是大的”,这违背了形式逻辑的“不矛盾律”。因此,只有超越了直线式时空体系才能实现真正的“齐小大”。

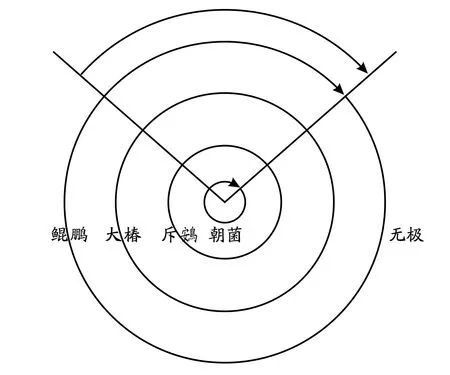

庄子显然建构了一种不同的时空模型。当他随着鲲鹏逐渐高飞去,再回头看地面时,这时他看到了一个从小到大一层一层覆盖的世界图景:

且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟;置杯焉则胶,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力,故九万里则风斯在下矣。而后乃今培风,背负青天而莫之夭阏者,而后乃今将图南。[3](P.28)

从草芥、水杯、坳堂,到水和舟,再到风,以及到风也不能托举的“大翼”,当庄子探寻宇宙的无穷大时,他的反思性和辨证法却让他回顾世界的无穷小。但是这种“小”和“大”却不是一条直线上的两端,而是处在不同的层级水平上,一个一个的层级水平构成了一个层次嵌套的模型。草芥嵌套于水杯中,水杯则处于坳堂之上,坳堂是建在陆地上的,比陆地更广阔的是水,陆地好比是漂在水上的舟,覆盖水的是风……鲲鹏从陆地上起飞,逐渐升腾到风也不能托举的高度。在层次与层次之间,不是直线式的加法叠加,而是乘法的映射。从一个层次跨越到另一个层次即是对原来水平的“超越”。鲲鹏的飞翔就是不断实现层次超越的比喻。随着鲲鹏的飞翔,庄子一层一层地“超越”,最后要达到风之上,到了“无极”,从而“背负青天”而飞翔。

我们可以看出,庄子的世界模型不可能是直线式的。因为“小”和“大”是嵌套的层次结构,“小”是被包裹在“大”中间的。因为“小”是被大包裹着的,所以这个模型应该是闭合的,也就是说,庄子的世界模型是一个又一个同心圆叠合而成的,如图2:

图2 庄子的同心圆模型

在这样的宇宙模型中,致小和致大就能够被统一起来了,比如,朝菌的一生和大椿的一生都是在各自的生命循环中展开的一个弧度,尽管各自经历的时间长度不一样,但是却可以在各自的生命体验获得相同的生命意义,就好比在同心圆上划过同样的弧度,但是不同圆上弧线的长度可以是不同的。在这个模型中,“小”和“大”也不再有价值的差异,因为“小”是世界的内核,没有“小”,就不会有包裹在外的“大”,所以,从“小”出发去探索“大”,和从“大”回顾“小”,二者具有同样的认识论意义。即当地面上的人看到鲲鹏飞到空中,禁不住会追问:宇宙的本质是什么,宇宙有穷尽吗?而鲲鹏在空中,“其视下也,亦若是则已矣”。

超越了“小大之辨”,庄子才能达到他的精神理想,这就是“无待”,是“无己、无功、无名”。虽然庄子用鲲鹏飞到极致的高度来比喻认识的目标,但这并不意味着只有到了至大的高度才能超越,才能实现“无待”。其实庄子虽然分析了世界从小到大的不同层次,但是这种分辨并不是他的最终目标,即“小大之辨”只不过是他建构世界模型过程中所借助的一种手段。当世界模型建构完成,“大”和“小”的分辨就不再需要了,在庄子的世界中,“大”与“小”实际上是没有差异的,也就是在图2中所描绘的同心圆结构只是一个暂时的隐喻,庄子所追求的终极目标是去结构化、是融合,是“道通为一”的世界,也就是“浑沌”。《庄子·应帝王》中,庄子用中央帝浑沌被开窍而死的故事隐喻了“浑沌”是不能通过分析性的方式来认识的。

所以,庄子的本体世界最终是“浑沌”。在“浑沌”中是没有“小大之辨”的。“至人”在“浑沌”中可以无有界限地畅游于“大”“小”之间,这才是真正的“无待”,即不需要通过概念性的分殊而解离世界的本质,而是直接以“明”的方式来体悟世界的真谛。在《庄子·齐物论》中,庄子用“天籁”来描述这种认识理想;在《庄子·大宗师》中,子舆“尻以为轮,以神为马,予因以乘之,岂更驾哉”正是这种境界的写照。这就是“逍遥游”。

为了更准确地说明庄子这个宇宙模型的意义,笔者还希望对“培风”的含义做一些辨析。在陈鼓应编纂的《庄子今注今译》中有这样的注释:

清王念孙说:“‘培’之言‘冯’也,‘冯’,乘也(见《周官》冯相氏《注》)。‘冯’与‘培’声近,故义亦相通。”(《读书杂志·余编上》)……近人刘文典说:“王说是也。‘培’、‘冯’一声之转,训‘培’为‘乘’,亦正合大鹏御风而飞之状。”(《庄子补正》)……清末胡林翼说:“办大事,以集才集气集势为要。《庄子》所谓‘而后乃今培风也’。”(马其昶《庄子故》引)[1](P.12)

根据前人的训诂与解意,“培风”多以“乘风”解。单单就普通鸟的飞行而言,乘风而飞是顺理成章的理解。但是庄子所描述的鲲鹏不是普通的鸟,它的飞翔也不是寻常意义上的乘风翱翔。让我们结合上下文来分析鲲鹏是如何飞翔的。

如前文的分析,在这一节中,庄子描述了一个从草芥到青天的层层嵌套的模型,同时也说明了这个模型中的嵌套规则。这就是,只有“大”才能支持“小”,例如,杯水可以支持芥之为舟,但不能支持另外一个杯子,因为“且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力”。按照这个规则,风虽然可以支持寻常鸟的飞翔,“则其负大翼也无力,故九万里则风斯在下矣”。也就是说,像鲲鹏这样的“大翼”,风也不能够支持。鲲鹏飞翔时,“风斯在下矣”。所以,“培风”不能作“乘风”解。结合上下文,笔者以为“培”应为“辟”的讹传。鲲鹏的飞翔实际上已经超越了风,不再需要借助风的支持,才能够“背负青天而莫之夭阏者,而后乃今将图南”。

在关于鲲鹏的第三次言说时,棘有言:“绝云气,负青天,然后图南。”即说鲲鹏的飞翔已经完全脱离了风和气的支持。下文中亦云:“夫列子御风而行,泠然善也”,尽管列子已经几近神人,“犹有所待者也”。而庄子的终极理想是“无待”。

此三处相互印证,笔者以为,“培风”不应作“乘风”解,因为“乘风”就是“有所待”,而鲲鹏的“图南”只能通过“无待”才能实现。所以“培风”实为“辟风”,是脱离风的支持,也是脱离了风的约束。鲲鹏只有飞到了风之上,才能“无待”而“图南”。

正是通过摆脱对风的依赖这个隐喻,庄子表述了一个终极世界模型的建构过程,这就是,通过分析层次结构而建立起来的世界模型最终要超越分析。只有超越了概念化的分殊,我们才能进入“浑沌”的世界,实现“道通为一”的认识论理想。

三、“图南”与“大知”:认识论与方法论规划

“图南”是庄子哲学的终极追求,是他的认识论理想的隐喻。庄子用鲲鹏从“北冥”飞往“南冥”来隐喻对世界的融贯与通达,从而实现探索宇宙奥秘的理想的目标。

之前的研究者多有关于《逍遥游》主旨的争议:《逍遥游》的主旨是“逍遥”,或是“游”,亦或是“小大之辨”,还是“无待”,各家之言多有分歧。[1]笔者以为,“无待”“逍遥”“大知”是《逍遥游》全篇的主旨,甚至也代表了庄子哲学的终极追求。而这三个词所表述的含义并无本质的区别,不过是在不同语境中相应的表达方式而已。就像“至人无己,神人无功,圣人无名”这句话中,三种人的称谓并不意指三类不同的人,而是同一个概念的三种不同表达方式。④同样,“无待”“逍遥”“大知”三者都代表了庄子对于世界本体的认识目标。[7]这也是庄子语言风格的一种体现,用排比句来形成强烈的节奏感,从而增强了信息传达的力度。

“无待”“逍遥”“大知”这三种表达方式虽然意义相同,但是三者在文本中出现的位置和表意功能却是有差异的。“逍遥”作为篇名,更多地传达了这种终极理想的审美旨趣;“无待”则是在论证过程中相对于“有所待”而提出来的一个命题,所以它具有过程性的意义,更侧重于指示了趋向于终极理想的认识论进路;而“大知”才是对这种终极理想的直接称谓,明确标称了终极追求的目标和实际含义。所以,笔者用“大知”来作为庄子认识论目标的统一称谓。

《逍遥游》中关于“大知”的直接表述,出自“小知不及大知,小年不及大年”。这句话出现的语境是,“蜩与学鸠”对鲲鹏将九万里而“图南”的飞行提出了质疑,对此,庄子提出了“小知”与“大知”的对映。在接下来对“奚以知其然也?”的解释中,庄子则是用寿命长短来对“小知”和“大知”做了量化的比喻。虽然寿命的长短并不等同于“知”,但是寿命的长度事实上局限了“知”的格局,所以有“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”。在这里,庄子首先用寿命的长度对“大知”与“小知”的格局差异做了量化的评价。在对比“小知”和“大知”时,庄子虽然用了“不及”一词,但是,根据前文对“小大之辨”的分析,庄子并不是在二者之间做价值评判,而只是用这样的方式鼓励后来者从“小知”出发,努力去追求“大知”。

《逍遥游》文本中第二次关于“知”的专门讨论是肩吾与连叔的对话。肩吾先对接舆的言论做了一番评论:

吾闻言于接舆,大而无当,往而不反。吾惊怖其言。犹河汉而无极也;大有迳庭,不近人情焉。[3](P.31)

然后再向连叔转述了接舆描述的世界。连叔则用“知之聋盲”回应了肩吾的疑惑:

瞽者无以与乎文章之观,聋者无以与乎钟鼓之声。岂唯形骸有聋盲哉?夫知亦有之

聋人和盲人认知的缺陷都在于囿于自身认知条件,除了因身体残缺造成的认知局限外,“知亦有之”的局限则来自“自我”的限制。在《庄子》的其他篇章中,类似的表达还有:“吾生也有涯,而知也无涯”(《养生主》);“夏虫不可语冰”(《秋水》),等等。《齐物论》中,庄子更直接地提出了“丧我”和去除“成心”的认识论主张,即要实现“大知”,只有超越“自我”的局限,“将旁礴万物以为一”,才能够达到不为“人情”和“自我”所困,才能做到“世蕲乎乱,孰弊弊焉以天下为事!”在这样的状态下,人能够获得的知识一定是“大而无当”“惊世骇俗”“不近人情”的。在这一段对话中,庄子假借肩吾和连叔之口,表述了超越了“自我”和“人情”局限的“大知”应该具有的认知论特征。

关于“大知”的认识论对象,庄子明确提出了“名者,实之宾也”的命题,即认识要排除“名”的干扰而指向“实”。

“名”和“实”的意义,也是庄子和名家经常辩论的一个主题。《齐物论》《德充符》中都有庄子针对名家的“白马非马”“离坚白”等命题的反驳,表达了自己的名实观;而在《逍遥游》中,庄子则是通过直言命题陈述了“名”附属于“实”的判断。庄子的“实”即是“浑沌”,而“名”是对“浑沌”的分析及得到的结构化的认知,是人能够通过意识把握的知识。名家认识世界的方式就是通过“名”对“浑沌”进行分析和解离,从而建立起一套结构化的概念体系。这就是公孙龙的《指物论》所表达的认识论进路。庄子对名家的分析的做法不以为然,他认为“名”不过是“人籁”,而他所追求的认识是“天籁”。所以,名家采用的是自上而下的分析性的认识策略;而庄子倡导的则是一种自下而上的整合性的“道通为一”的认识论进路。其最终目标是趋向于“天籁”和“浑沌”。[4]

在《逍遥游》中,庄子用许由的话来表达对以“名”为目标的认识论的不屑。

子治天下,天下既已治也;而我犹代子,吾将为名乎?名者,实之宾也;吾将为宾乎?鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹。归休乎君,予无所用天下为!庖人虽不治庖,尸祝不越樽俎而代之矣

对许由来说,“天下”“树枝”“河水”等,这些看起来很具体、实在的东西都不过只是“名”,这些东西虽然能解决现实生活的诸多实际问题,会带来现实的利益,但它们只不过是“实”的附庸,其实是没用的。即使面对现实生活困窘,他也不会“越俎代庖”地去追求“名”。在这里,“越俎代庖”不是指越权行事,而是指丢下“实”而去操持“名”,即是舍弃正业、舍本逐末的意思。

尽管有学者把“尧让天下于许由”看作是庄子的政治理想的表达,[6]但是,笔者更倾向于把这个故事放在庄子哲学的本体论和认识论框架下来解读。在本体论的语境中,许由“我之为名乎”这句话中的“名”不应该被理解“名誉”,而应该作“名实之辨”的“名”来理解。以此看来,《逍遥游》的第二段,从“尧让天下于许由”到“窅然丧气天下焉”为止,主要论述了庄子的认识论观点,总体上,就是弃“名”而求“实”的主张。

为了达成这个认识论目标,《逍遥游》规划了一条基本的实现进路,可谓之庄子哲学的方法论。在古典哲学的论证中,本体论、认识论和方法论这三项主要任务常常没有被严格地区分开来,而是在关于本体的论证过程中蕴涵了认识论和方法论的思想。比如柏拉图在《会饮篇》中通过对“爱”的讨论,形成了“爱的阶梯”这样一个理论体系。[10](P.338)这个体系既是关于“爱的本质”的本体论解释,也包含了“爱与人类知识”的认识论定义,同时也是“如何培养年轻人懂得爱”的方法论规范。笛卡尔关于“我思故我在”的论证,[11](P.33)既是关于“我”或“心灵”意义的本体论思考,也是“如何认识我(心灵)”的方法论演绎。

庄子在《逍遥游》中,通过以鲲鹏高飞作为隐喻的论证,确立了“无己、无名、无功”的中心命题。这个命题是对庄子的宇宙图景的本体论描述:世界是非分析性的、自然而然的、无穷的存在,即“浑沌”;同时也是“关于世界的知识”的终极规划,即人对世界的认识应该以达成“无己、无名、无功”为最终目标,这个目标还可以被表述为“无待”“逍遥”“大知”等;同时,“三无”命题也是如何实现“大知”这个终极目标的方法论进路。

作为哲学体系的总体论纲,《逍遥游》提出了认识论和方法论的规划,并没有展开予以详细讨论。在其他的篇章中,则有比较侧重的讨论,诸如《齐物论》涉及了逻辑方法,《人间世》则用“心斋”论证了“无己”,《养生主》则有“庖丁解牛”的故事论证了“无功”,《德充符》中,通过对名家“坚白论”的批判而论证了“名实”关系和心身关系等问题。[2]

庄子用鲲鹏的起飞和“图南”做隐喻,表达了探索宇宙的理想目标和过程。鲲生于水中。在庄子的宇宙模型中,水是最基础的层次。当鲲“化而为鸟”,成为鹏,就意味着在认识论的水平上实现了一次超越和提升。鹏的起飞,一开始要依靠风的托举,会有“生物以息相吹”;直到最后“绝云气,负青天”,才彻底脱离了对风的依赖,于是才可以实现“逍遥游”。这就是庄子的认识论目标和实现过程。用成中英的话说:“道家的知识论是一种修养”。[2]

注释:

①于雪棠在《〈逍遥游〉的主旨与战国公共话语——兼及文本问题》(《求实学刊》2019年第5期)一文中,综述了冯友兰、王叔岷、张恒寿等学者关于《逍遥游》文本的质疑,诸如:是否串编、是否有羼入、是否有脱文等。于文对这些问题的梳理十分全面,笔者如实引印,并不作展开讨论。

②笔者中所引用《庄子》原文皆参照陈鼓应《庄子今注今译》(商务印书馆,2015年版);文中未注明篇目者皆出自《逍遥游》篇。

③关于《逍遥游》全篇如何分段也存在诸多分歧。王锺陵在《〈逍遥游〉“至人、神人、圣人”解》(《江苏社会科学》1996年第2期)一文中提及数种不同意见,诸如王世舜对此篇的分段与陈同,陆钦亦承之。

④关于“至人、神人、圣人”三者是否是同一个称为,也存在不少争论。限于篇幅,笔者不在这个问题上展开讨论,仅依据理论建构的“简约性原则”和“效益原则”来分析。根据简约性原则,重复概念或冗余越少,理论的一般性意义越大;根据效益原则,只有当一个概念能够带来显著的理论效益提升时,才会将它加入理论建构中。基于上述考量,将至人、神人、圣人三个概念做统一识认,并不会有损庄子本意,却更符合简约性原则和效益原则。