基于强度折减的再生混凝土梁正截面承载力修正公式

2021-10-25李建操石振庆

李建操,石振庆

(滁州学院 土木与建筑工程学院,安徽 滁州 239000)

将废旧混凝土破碎、筛选后作为粗骨料的替代品生产再生混凝土,解决废旧混凝土对环境污染问题的同时又有效节约了自然资源.其推动了建筑产业绿色化,实现了建筑原材料的循环利用和经济可持续发展,是行之有效的手段.但废旧混凝土替代粗骨料生产的再生混凝土,力学性能较天然混凝土存在较大差异.现行的GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》,已经不能很好地指导再生混凝土结构设计[1].

针对再生混凝土梁正截面承载力计算问题,国内外专家学者开展了大量试验研究.试验中广泛考虑了各种影响因素,深入分析了再生混凝土梁受弯承载力的改变机理,探讨总结了一些修正方法[2-5].关于再生混凝土梁受弯的试验,研究者展示了完整的试验数据,包含不同再生粗骨料掺量下的受弯承载力试验值[6-9].

但研究者的关注点、研究手段、研究目的不同,试验初始条件存在较大差异,导致横向上难以形成有力的相互支撑.而单一研究者精力有限,且受到混凝土梁受弯试验成本限制,进行的试验较少,从数理统计角度看,小采样数对修正公式的支撑力度也不足.

针对此问题,笔者在收集整理大量公开发表的再生混凝土强度试验研究数据基础上,通过合理的数据处理,拟合出以再生粗骨料掺量为变量的混凝土强度折减系数,并利用该系数对普通混凝土承载力计算公式进行修正,间接实现大样本数据下的再生混凝土承载力计算公式研究.

1 再生混凝土强度试验数据

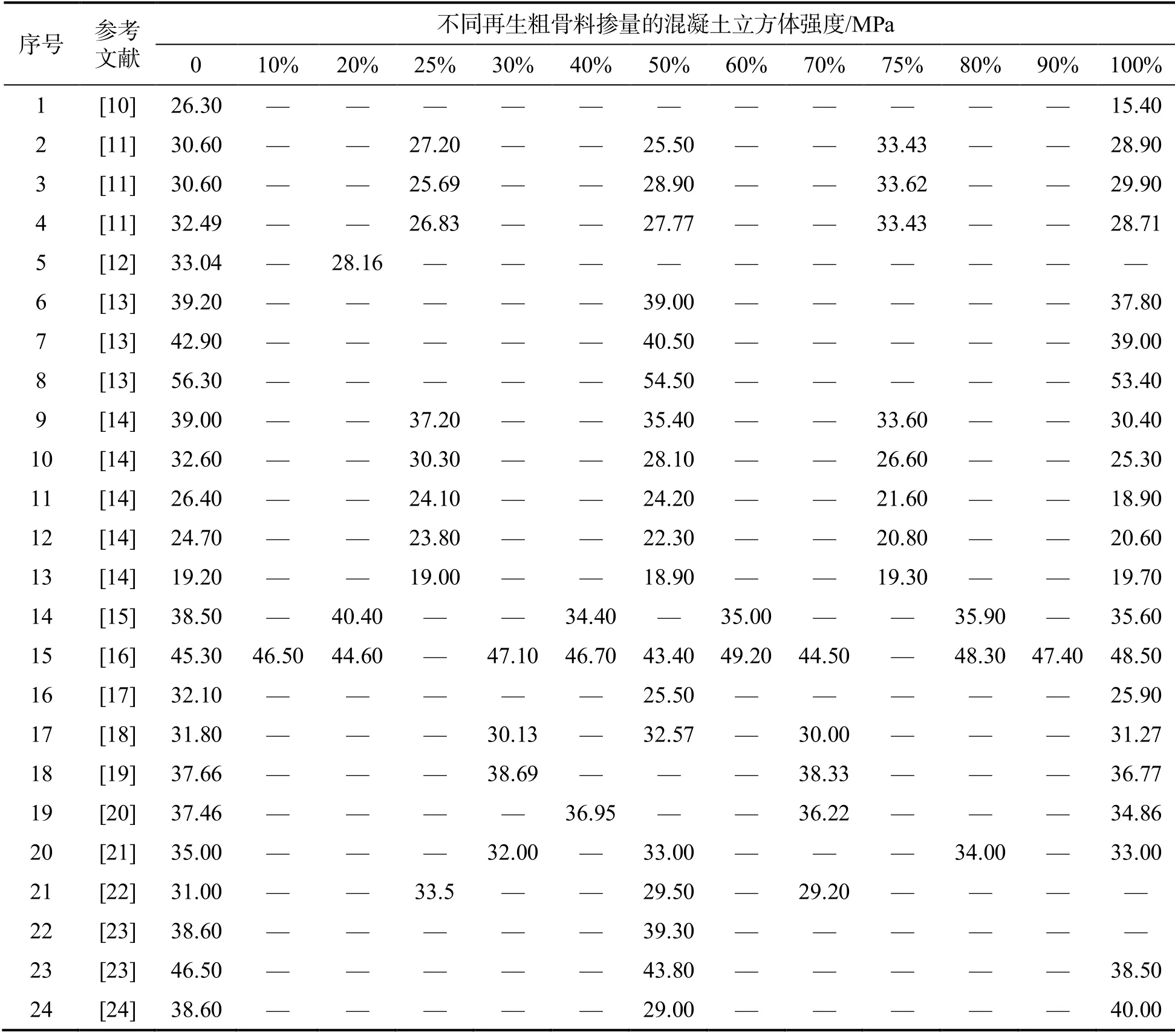

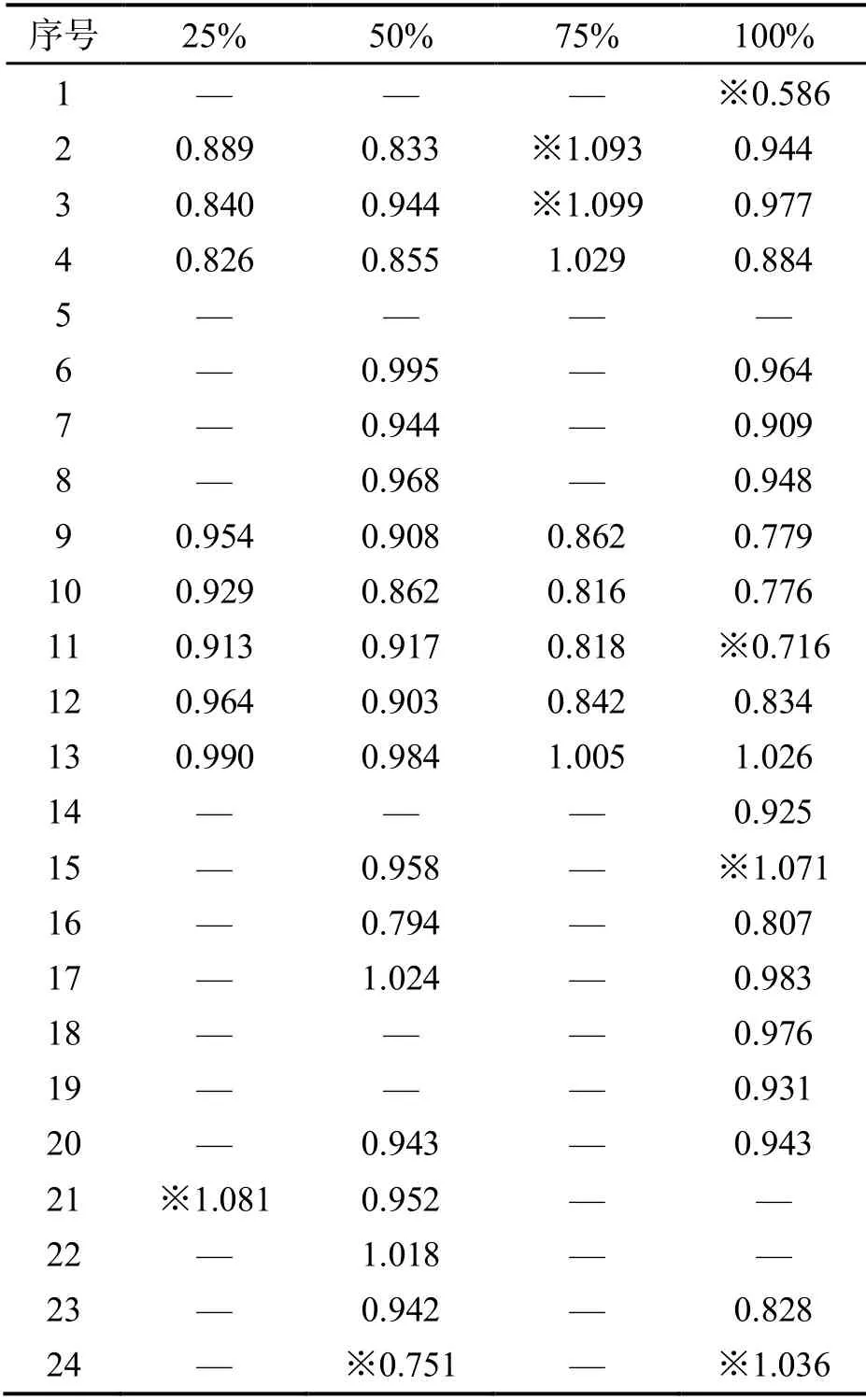

笔者通过查阅大量关于再生混凝土的研究论文,在15篇文献中提取出包含普通混凝土强度比对值的试验24项,各种不同再生粗骨料掺量下的试验数据101组,见表1.

表1 再生混凝土立方体强度试验数据

2 强度数据分析及处理

2.1 强度数据分析

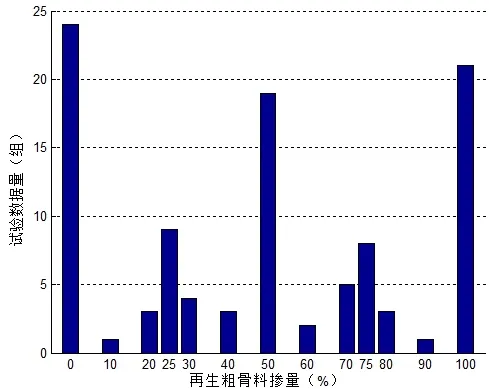

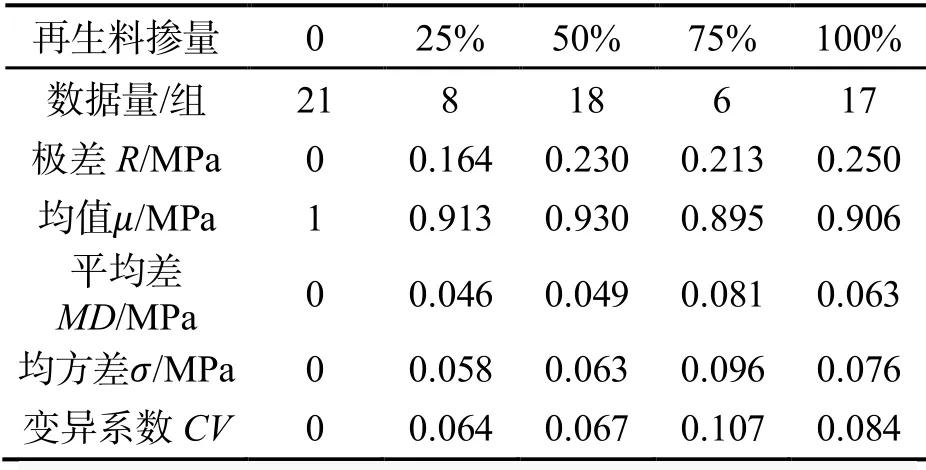

各掺量下再生混凝强度试验统计数据见表2.将获取的所有试验数据,按不同再生粗骨料掺量绘制试验组数柱状图,见图1.除0掺量的对比组外,学者们进行试验研究时,比较关注于25%,50%,75%和100% 4种不同掺量,其余掺量下的再生混凝土立方体强度试验均不足5组.从数理统计角度看,选用4个均布采样点也比较合理.因此,进行强度折减系数曲线拟合时,将掺量为0,25%,50%,75%和100%的试验数据作为有效样本,而其余掺量下的试验数据仅作为验证和参考.

图1 各掺量下试验数据量

表2 各掺量下再生混凝土立方体强度试验统计数据

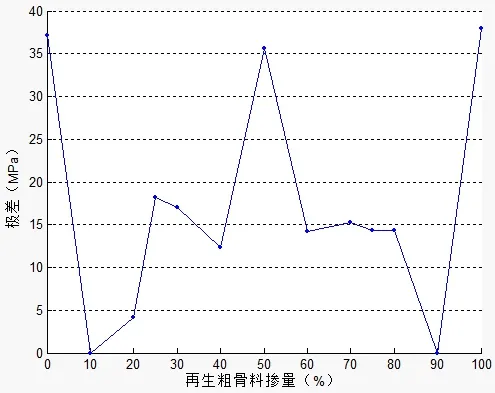

对不同再生粗骨料掺量下的试验数据进行极差分析,见图2.

图2 各掺量下试验强度极差

关注0,25%,50%,75%和100% 5个采样点,最小的是75%掺量下的数据,为14.32 MPa,其余均在15 MPa以上,最大值为38 MPa,数据离散度比较大.与图1对比可知,样本数比较接近的0,50%和100% 3个采样点处极差比较接近,25%和75% 2个采样点处极差也比较接近.再结合表1强度试验数据可知,极差较大的主要原因是各研究者试验的混凝土强度等级不同.

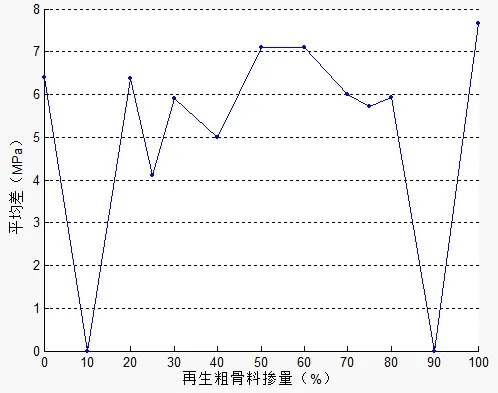

进一步分析试验强度的平均差,见图3.

图3 各掺量下试验强度平均差

由图3可知,除10%和90%仅有1组数据的特殊采样点外,其余各点平均差均在4~8 MPa,整体具有一定趋同性.同时考虑图1和图2中不同掺量下极差接近情况,说明数据可以较好地蕴含着粗骨料掺量对强度的影响信息.

绘制试验强度均方差折线图,见图4.由图4可知,除10%和90%仅有1组数据的特殊采样点外,其余各点均方差集中在5.5~10 MPa,整体较大.结合表2,变异系数在0.19~0.30,也算比较大.这说明,各采样点数据中个别试验数据可能受偶然因素影响,表现出较大的随机性,存在离群值.

图4 各掺量下试验强度均方差

综上,提取的各掺量下再生混凝土立方体强度试验数据,符合采样统计要求,较好地蕴含着掺量对强度的影响信息.若合理去除不同试验混凝土强度等级影响,以及各采样点的离群值,就能够用来进行强度折减系数的拟合.

2.2 强度数据处理

为去除不同试验混凝土强度等级影响,将每项试验的0掺量混凝土强度作为标准强度,对各掺量下的试验数据进行标准化处理.

其中,fi为i掺量混凝土标准化后试验数据;为i掺量混凝土试验强度.

数据经过标准化处理后的结果见表3.由表3可知,各采样点数据的统计特性得到明显改善,较好地消除了各试验混凝土强度不同的影响,但仍然存在个别数据与其他数据差异较大的情况,如序号1的100%掺量数据.

表3 各掺量下再生混凝试验强度标准化后数据

在数理统计中,对于显著区别于其他值的离群值,较简单的去除方法主要有3种:绝对中位值偏差法(MAD,median absolute deviation);标准差法(3σ);百分位法.

对于表3中数据,标准差σ无法提前预知,只能通过采样数据统计推算,不适合采用3σ法;各采样点处的样本数据相对较少且不统一,百分位法也不适用.因此,选用MAD算法去除离群值.各掺量下满足式(2)的数据定性为离群值,予以剔除.

其中,Xj为当前掺量下第j个数据;Xmedian为当前掺量所有数据的中位值;k为剔除参数,参照《普通混凝土力学性能试验方法标准》[25],取k= 0.15.

经过处理的统计数据见表4.由表4可知,最终保留了21项试验的70组有效数据.采样数据变异系数CV处理前后对比见图5.由图5可知,经过标准化和去除离群值处理,采样数据统计特征得到明显改善,各掺量下的变异系数基本均在0.1以下.

表4 处理后的统计数据

图5 变异系数CV处理前后对比

3 强度折减系数拟合及检验

假设再生粗骨料的掺入导致混凝土强度的改变符合

其中,fcuβ表示再生粗骨料掺量为β的混凝土立方体抗压强度;fcu表示天然混凝土立方体抗压强度;γ表示再生混凝土立方体抗压强度折减系数.

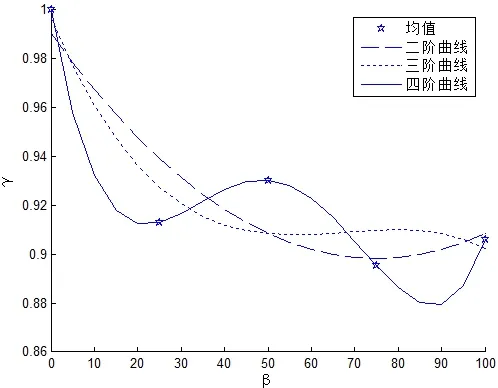

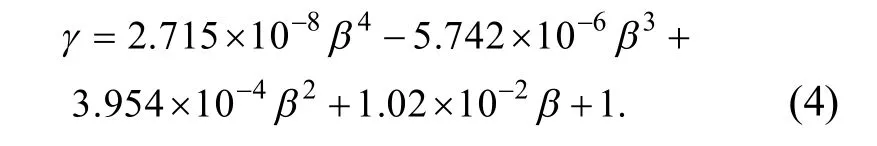

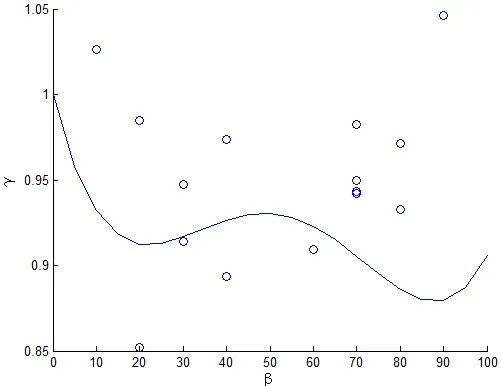

利用MATLAB中的polyfit函数,对γ进行拟合.参照《普通混凝土力学性能试验方法标准》中的处理方法,将每个离散点处的均值作为函数值代入,拟合的二、三和四阶曲线见图6.由图6可知,四阶曲线拟合效果最好,可以较好地描述再生粗骨料掺量引起的混凝土强度变化规律,表达式为

图6 拟合曲线对比

将10%,20%,30%,40%,60%,70%,80%和90%采样点处数据与四阶拟合曲线对比,结果见图7.由图7可知,曲线对再生混凝土强度折减规律近似,基本可以反映出强度变化趋势.其中,在掺量为25%~75%时效果最好;与文献[26-28]中的研究成果对比发现,25%~75%段曲线与文献中混凝土强度随再生粗骨料掺量变化曲线高度吻合;当掺量在50%左右时,曲线较为平缓,强度影响较稳定,也能获得较好的再生混凝土强度,这与文献中相关研究结论相符.

图7 拟合曲线与试验数据对比

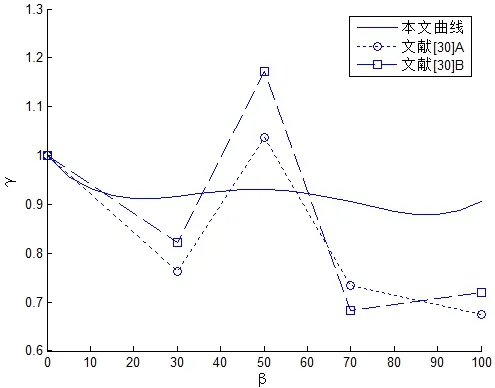

选择文献[29]中2项试验数据与拟合的系数曲线进行对比,这2项试验数据不在曲线拟合的采样样本中.其中,A试验水灰比为0.43,B试验水灰比为0.47,见图8.

图8 拟合曲线与文献[30]试验数据对比

拟合曲线与试验折线变化趋势一致,说明本文拟合的曲线具有较好的可信性.折减系数曲线与试验结果存在一定误差,一方面是混凝土强度试验值具有随机性;另一方面是本文只考虑了掺量的影响,而未考虑水灰比等其他因素的影响.

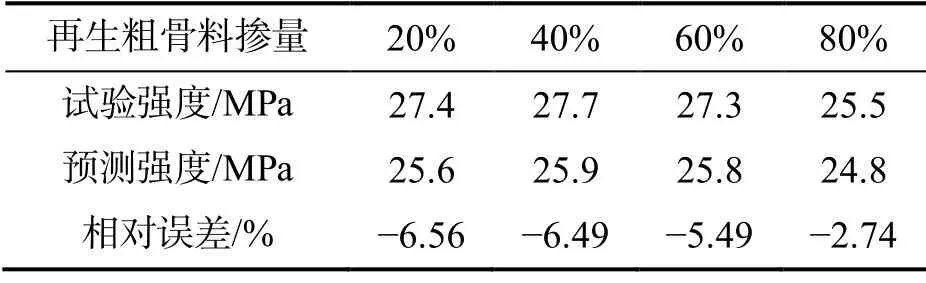

为验证折减系数曲线对再生混凝土强度修正的精确性,笔者独立进行了A和B 2次不同粗骨料掺量下的再生混凝土强度试验,其中A试验0掺量混凝土抗压强度为28 MPa;B试验0掺量混凝土抗压强度为22 MPa.以0掺量强度为标准,利用拟合的折减系数对不同掺量再生混凝土试验强度进行预测,试验和预测结果见表5和表6.

表5 独立A试验及预测结果

由表5和表6可知,预测值与试验值的相对误差均小于10%.

综上,拟合的强度折减系数具有较高的准确性,能够较好地模拟不同粗骨料掺量导致的混凝土强度变化情况.

4 再生混凝土梁受弯承载力公式修正及检验

4.1 修正公式建立

根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)规定,普通混凝土梁正截面承载力设计公式为

其中,α1为应力图形系数,混凝土强度等级不超过C50时取1,强度等级为C80时取0.94,中间按线性内插法确定;fc为混凝土轴心抗压强度设计值;b为截面宽度;x为受压区高度;h0为截面有效高度.

由式(5)可知,影响到再生混凝土承载力设计值的因素只有fc,即再生粗骨料的掺入量导致fc折减,进而影响到承载力设计值.

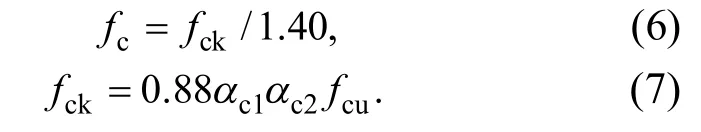

fc为混凝土轴心抗压强度设计值,根据GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》有

其中,fck为混凝土轴心抗压强度标准值;αc1对C50及以下普通混凝土取0.76,对高强混凝土C80取0.82,中间按线性插值;αc2对C40及以下普通混凝土取1.0,对高强混凝土C80取0.87,中间按线性插值;fcu为混凝土立方体抗压强度标准值.

根据式(3),整理后有

其中,fcβ表示粗骨料掺量为β的再生混凝土轴心抗压强度设计值.

将式(8)代入式(5),得修正后的再生混凝土梁正截面承载力设计公式,即

其中,Mβ表示再生粗骨料掺量为β的再生混凝土梁正截面承载力设计值;常系数实为0.628 57,按偏保守取为0.62;变系数α1、αc1、αc2按规范GB 50010—2010选取;修正系数γ按式(4)计算.

4.2 与试验结果对比及讨论

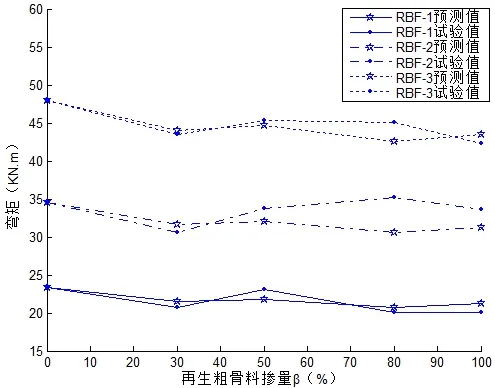

利用式(9)对文献[1]的各再生粗骨料掺量下的承载力试验值进行预测,预测结果与试验结果对比见图9.

图9 对文献[1]试验的预测对比

由图9可知,预测值与试验值非常接近,整体误差较小.除试验编号RBF-2再生粗骨料掺量80%时相对误差达到13.16%外,其余点预测的相对误差均在7%以内.掺量为30%和50%时预测精度最高,相对误差为3%~5%,与前文折减系数验证结果相契合.这说明建立的再生混凝土梁正截面承载力设计公式合理可信,具有一定计算精度,且当掺量为25%~75%时,计算精度也较高.

表7 试验值与普通承载力计算公式、修正公式计算值对比

由表7可知,利用混凝土结构设计规范中的普通混凝土梁正截面承载力设计公式计算的承载力明显偏高,其试验值与公式计算值的比均小于零掺量对比组R0-1和R0-2,即安全性低于根据规范设计的普通混凝土梁.而本文修正公式计算值比较合理,其试验值与公式计算值的比,除R100-1比R0-1小0.043外,其余组均略大于零掺量对比组R0-1和R0-2,与根据规范设计的普通混凝土梁安全性非常接近或略高.这说明本文修正后的混凝土梁正截面承载力设计公式,适用于再生混凝土梁设计及验算,而且明显优于普通承载力计算公式.

表8 试验值、文献[8-9]修正公式和本文公式计算值对比

由表8可知,试验值与公式计算值的比,本文算法均略大于零掺量对比组R0和BF0,安全性接近且略高于根据规范设计的普通混凝土梁.文献[8-9]虽然更接近零掺量对比组,但不够稳定,R40,R70和R100均小于对比组,即安全性低于根据规范设计的普通混凝土梁.这说明本文算法相对于文献[8-9]的修正方法,在混凝土结构设计及验算中更具优势,能够在设计强度不至于过大导致浪费的前提下,使再生混凝土梁设计的更安全、更合理.

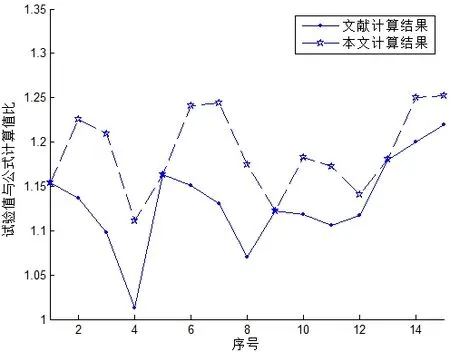

将表7和表8中15根试验梁按顺序编号为1~15,由本文修正公式计算结果与文献计算结果对比见图10.

图10 15根梁的试验值与公式计算值对比

由图10可知,通过15根再生混凝土梁正截面承载力试验验证,本文给出的修正公式相对普通设计公式和文献[8-9]修正公式,试验值与公式计算值比均略大,且处于1.1~1.3较合理区间,保障安全性同时兼顾了经济性,更适用于再生混凝土梁结构设计和验算.特别是前8根梁的差值较大,这说明混凝土结构设计规范中的公式将高估再生混凝土梁的承载力,设计时必须折减计算.

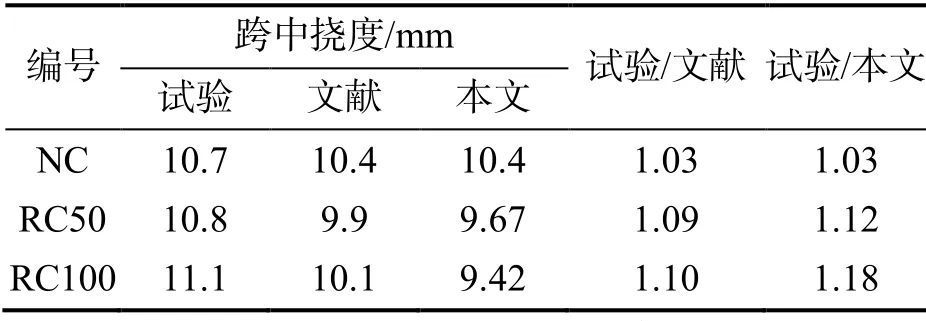

本文修正公式是基于再生混凝土强度的折减建立的,因此其不仅适用承载力极限设计公式的修正,也适用于其他与强度相关的设计公式修正.如对再生混凝土梁开裂弯矩理论值的修正[20],见表9;对再生混凝土梁跨中挠度的修正[6],见表10.

表9 对再生混凝土梁开裂弯矩理论值的修正

表10 对再生混凝土梁跨中挠度理论值的修正

由表9和表10可知,相对于参考文献本文修正公式也具有较好效果,这进一步说明了利用再生混凝土折减系数对设计公式修正思路的可行性和合理性.但在此只是简单地试算,对于不同设计指标公式的修正还需有针对性地深入研究.

5 结论

1)本文拟合的再生混凝土强度折减系数能够较好反应强度随掺量的变化规律,并有一定的预测准确性,但还有待于进一步的通过更多采样数据提升其精确性.

2)再生粗骨料掺量为50%左右时混凝土强度变化较平稳;在0%~25%和75%~100%区间时,强度变化剧烈;再生粗骨料掺量为25%和75%左右时强度降低幅度最大.由此可知,在再生混凝土梁设计中可以考虑50%左右的掺入量.

3)再生粗骨料的掺入将导致混凝土梁承载能力的降低.沿用混凝土结构设计规范GB 50010—2010的设计公式进行再生混凝土结构设计,将使结构可靠性降低.

4)基于再生混凝土强度折减系数修正的混凝土梁正截面承载力设计公式,能够较精确、合理地计算承载力设计值,对再生混凝土梁结构设计有一定参考价值.

5)基于再生混凝土强度折减系数修正结构设计公式的思路合理、可行,但基于此的设计公式修正有待开展更深入、更广泛的研究.