屈曲约束支撑加固某框架结构宿舍楼的抗震性能研究

2021-10-25郭海浩

姜 丽,郭海浩,刘 琴

(1.安徽工业职业技术学院,安徽 铜陵 244000;2.东华工程科技股份有限公司,合肥 230024)

2008年汶川地震造成了极大的财产损失和人员伤亡,尤其是中小学校校舍严重受损.基于此,国家重新修订了抗震设防规范,进一步提高了中小学校抗震设防标准;重新划分了地震动参数区划图,新修订的全国地震动峰值加速度整体有适当提高,城市抗震设防水平也有所提高[1].部分地区抗震设防烈度提高,导致许多既有建筑不再满足新版抗震规范设防要求而需进行抗震加固.其中一部分建筑物接近设计使用年限、抗震能力低下[2];还有一部分建筑物由于抗震设防烈度的提高,建筑物进行改建或扩建等原因,需要进行抗震加固.在抗震加固之前,往往需要对原结构进行抗震鉴定,并依据抗震鉴定结果选择合理的加固方式.

对钢筋混凝土框架结构的抗震加固通常采用加大截面法、粘贴钢板加固法、粘贴纤维织物(布)复合材加固法、增设支撑加固法、增设BRB加固法、基础隔震加固法等[3-6].建筑结构的抗震加固主要从整体性考虑,保证结构加固后具有良好的整体抗震性能[7].因此,需要提出多种结构加固方案,经过多种技术经济指标的对比之后,方可实施对结构的加固,达到既经济高效又安全环保的目的.

1 工程概况

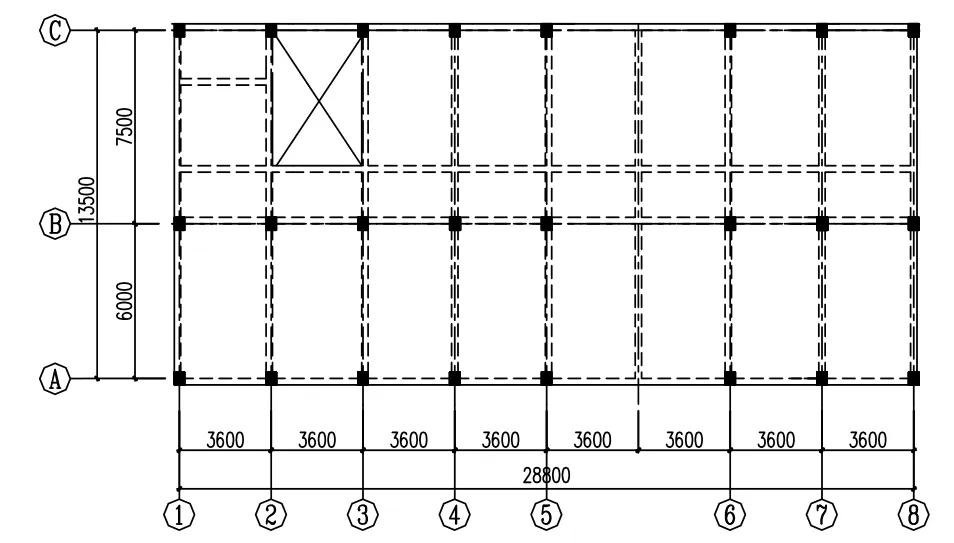

原建筑为办公楼,设计建设于1992年,为现浇混凝土框架结构,采用柱下独立基础,主体5层,建筑高度约21 m.结构采用的混凝土强度等级分别是:基础为C20,基础顶至4.2 m处柱为C30;4.2 m以上柱为C25;梁板均为C25.1层层高为4.2 m,其中5和6轴线之间为建筑通道;2~4层层高为3.6 m;5层1~3轴为楼梯间及卫生间,层高为3.6 m,3~8轴原为学校活动室,层高为5.6 m(跨度大,室内无柱子).办公楼建筑面积约2 100 m2,平面尺寸约28.8 m×14 m,平面形状呈长方形,为单向框架结构体系,见图1.

图1 原结构一层平面

2 拟改造工程加固方案对比

原结构抗震鉴定结果为:原办公楼拟改造为中学宿舍楼,工程属于重点设防类(乙类),后续使用年限40 a(B类建筑);本地区抗震设防烈度为7度,中学宿舍楼为重点设防类,需要按比本地区设防烈度提高1度的要求核查其抗震性能[8].

根据收集的工程图纸以及现场复核结果,采用PKPM软件建立该建筑物的结构分析模型.计算结果与原结构设计图纸对比得出:现有建筑基础满足抗震要求;现有建筑抗震措施不满足抗震要求,主要包括存在部分框架柱轴压比不足(其中5和6轴与A、B、C轴相交的框架柱轴压比大于0.8),框架梁和柱箍筋不满足构造要求;现有建筑部分梁和柱抗震承载力不满足要求.

2.1 拟采取的加固方案

根据抗震鉴定结果,提出以下2种加固方案:

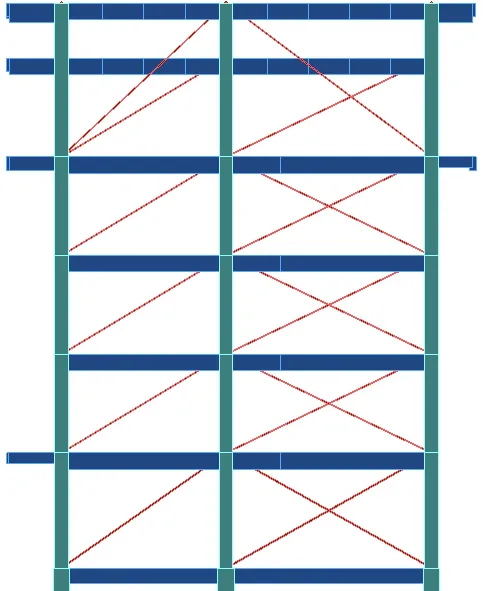

1)BRB为主的加固方案.增设屈曲约束支撑,形成BRB-混凝土框架结构体系.对轴压比不足的框架柱采用增大截面的方法进行加固;对配筋不足的框架梁或者框架柱采用外粘型钢加固法和粘贴钢板加固法进行加固.在第1层布置单斜杆屈曲约束支撑,屈曲约束支撑等效截面面积是2 500 mm2,屈服力取500 kN;在1层以上各层布置支撑有效截面面积是1 444 mm2,屈服力取300 kN.BRB布置详见图2~图4.

图2 1层BRB平面布置

图3 PKPM模型BRB布置正面

图4 PKPM模型BRB布置侧面

2)增大截面法加固方案.对轴压比不足的框架柱和对配筋不足的框架梁或者框架柱采用增大截面加固法进行加固.

2.2 加固方案技术经济指标对比

采用PKPM软件对上述2种加固改造方案进行分析,分别得出其抗震性能、经济等指标,对比结果见表1.

表1 加固改造方案技术及经济指标对比

综上,2种加固方案均安全可靠,满足预定抗震性能的要求.由于BRB为主的加固方案工期短、造价低,对建筑使用功能影响小,可有效提高建筑的抗震性能;增大截面法加固方案既增加了施工工期,又影响了建筑的使用功能.因此,采用BRB为主的加固方案对该办公楼改造宿舍楼建筑进行加固.

3 多遇地震下加固结构在MIDAS/Gen中的整体指标对比

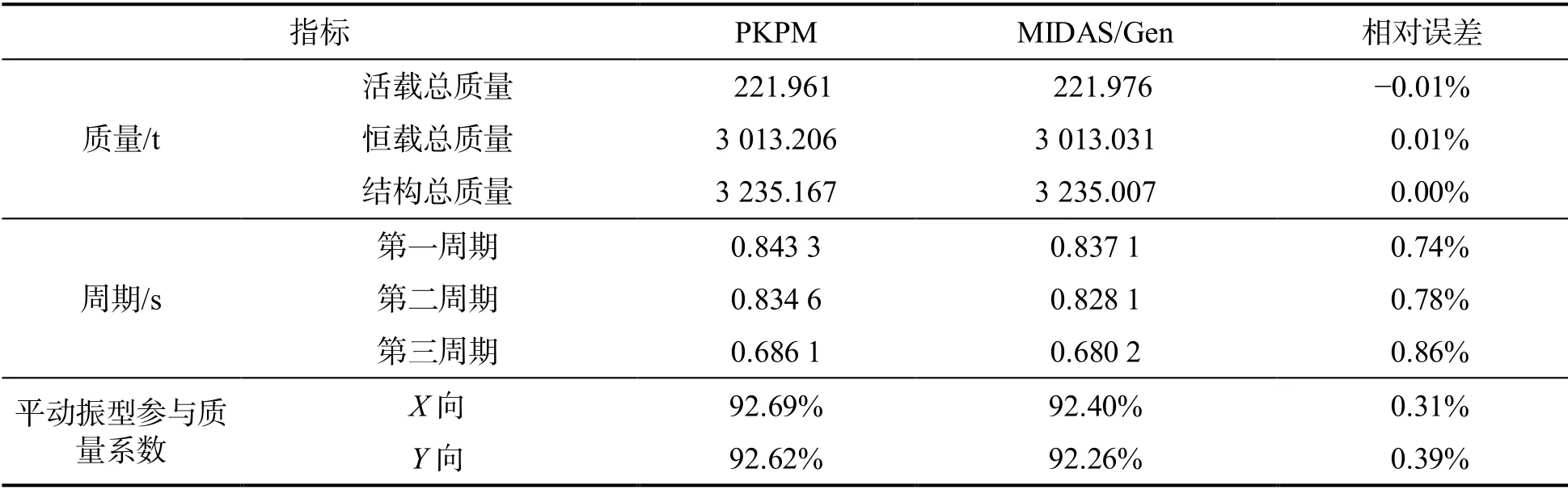

为了进一步检验采用BRB为主的加固方案后结构的抗震性能,采用MIDAS/Gen软件与PKPM软件对BRB为主的加固方案的结构进行多遇地震作用下的振型分解反应谱分析,并对结构的多项整体指标进行对比分析,结果见表2和表3.

由表2和表3可知,采用BRB为主的加固方案后,结构在2种软件中的计算结果比较相近,由此可见整体结构模型是可靠的,且在多遇地震作用下结构可以满足规范的各项要求,验证了BRB加固工程MIDAS/Gen模型的准确性.同时用该模型在MIDAS/Gen中做结构的Pushover分析,获取结构的响应情况,以此评价结构是否满足罕遇地震作用下的性能目标.

表2 质量、周期与振型参与质量系数对比

表3 各控制指标对比

4 基于Pushover分析方法的抗震性能评价

采用BRB为主的加固改造方案加固后的合肥六中学生宿舍楼结构类型属于钢支撑-混凝土框架结构,按照多道防线的概念设计,支撑是第1道防线,钢筋混凝土框架是第2道防线.因而结构在受到地震作用时,支撑应该先出现塑性铰,然后是钢筋混凝土框架中的梁和柱.由《建筑抗震设计规范》[9]可知,对于钢支撑-混凝土框架结构并未给出其弹塑性层间位移角的限值.我国的钢支撑-混凝土框架结构,其中钢支撑虽承担较大的水平力,但不及剪力墙,故本文取其弹塑性层间位移角限值为钢筋混凝土框架与钢筋混凝土框架-剪力墙的中间值,为1/75.采用MIDAS/Gen对加固后的结构进行Pushover分析.

4.1 模型参数设置

在MIDAS/Gen中,采用重力荷载代表值作为初始荷载.增量法中有荷载控制和位移控制.由于事先不清楚结构的承载力,且对于民用建筑一般是以结构的位移作为控制目标,故采用位移控制,并选用顶层的梁和柱交点处的1个主节点作为最大位移的控制点.

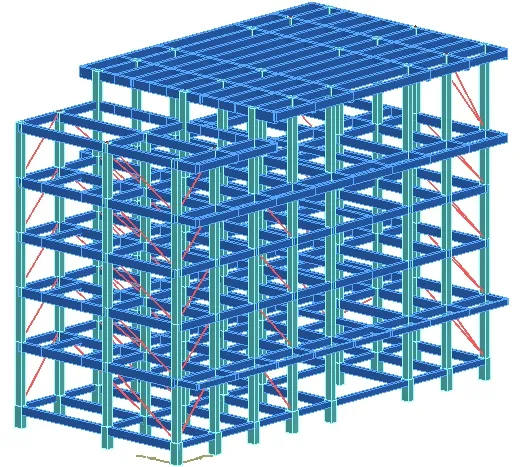

在Pushover铰特性值的设置中,梁作为主要的抗弯构件,选择强轴和弱轴方向的弯矩My和Mz定义骨架曲线.由于构件材料类型为钢筋混凝土,故选择FEMA骨架曲线.柱作为压弯构架或拉弯构件,需要考虑轴力和弯矩之间的相互影响,因此在交互类型中选择状态“P-M-M”.与梁类似,其骨架曲线也采用FEMA.BRB采用桁架单元建立,由于其主要受轴向压力和拉力,故铰成分选择Fx.BRB加固方案模型如图5所示.

图5 BRB加固方案模型

4.2 性能点确定

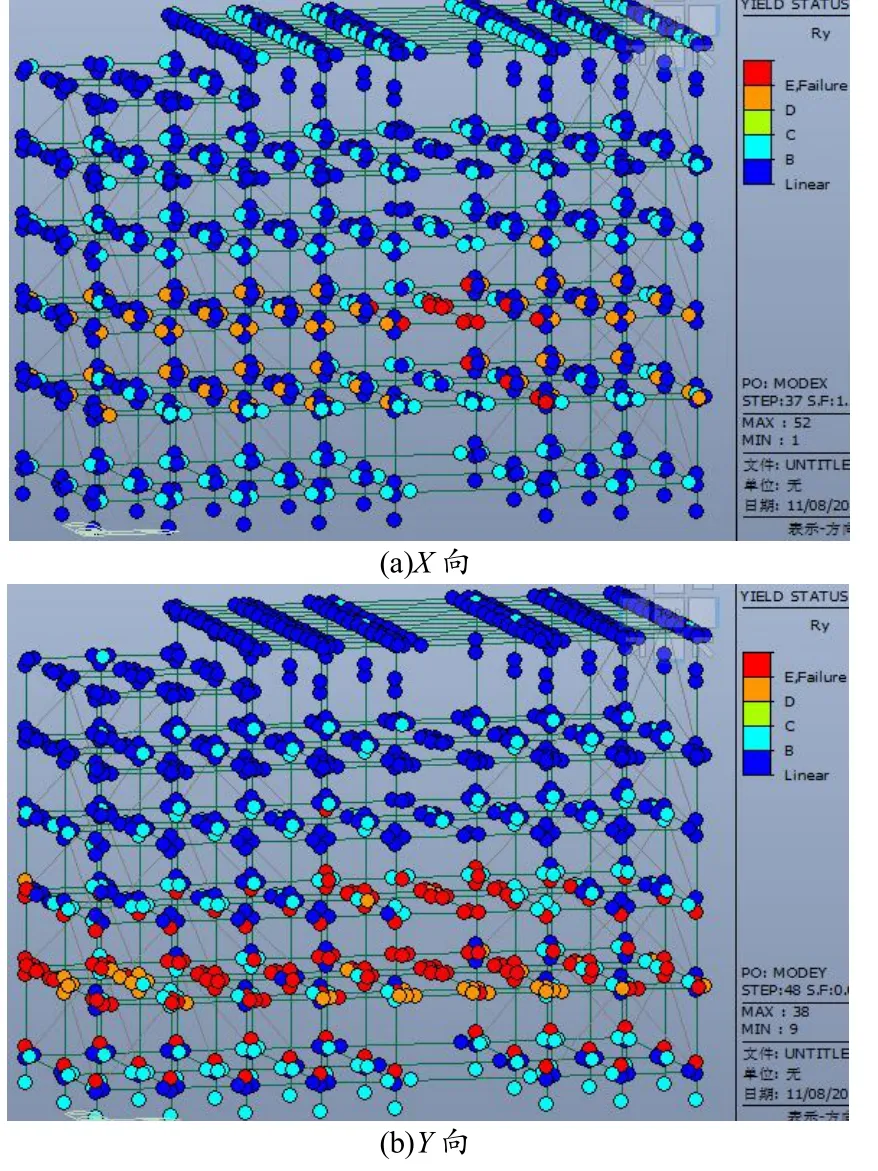

采用7度0.1 g的罕遇地震反应谱作为需求谱,分别求出结构在各侧向加载模式下的性能点.结构在X向平动模态分布模式作用下沿X向加载,通过迭代求出性能点,见图6(a).由图6(a)可知,性能点处加速度谱Sa=0.155 g,位移谱Sd=0.070 13 m,转换成X向推覆能力曲线上的性能点,性能点处的位移为0.09 m,基底剪力为3 800 kN.结构在Y方向平动模态分布模式作用下沿Y向加载,通过迭代求出性能点,见图6(b).由图6(b)可知,性能点处的加速度谱Sa=0.102 g,位移谱Sd=0.090 11 m,转换成Y向推覆能力曲线上的性能点,性能点处的位移为0.13 m,基底剪力为2 500 kN.结构在X向及Y向均可求出在罕遇地震作用下的性能点,由此可判断结构满足“大震不倒”的性能目标.

4.3 塑性铰状态

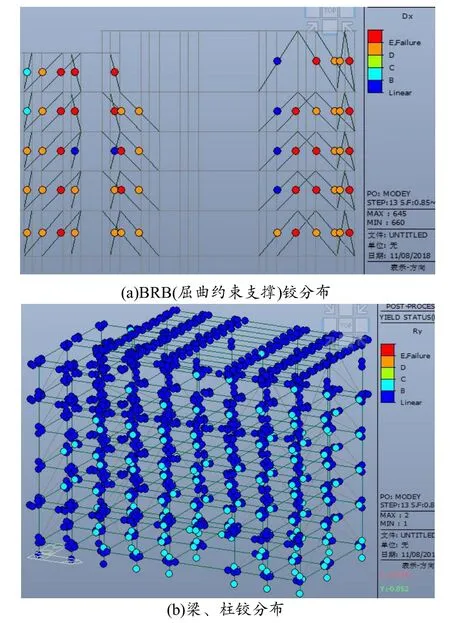

在一阶模态侧向荷载模式作用下,结构在罕遇地震作用下性能点处的铰状态分布见图7.由图7可知,在罕遇地震作用下,屈曲约束支撑首先进入D状态,塑性铰发展较深,尤其是2,3,4层的塑性铰发展最深;柱子的塑性铰基本处于B状态,并且在底层的塑性铰发展较深;梁的塑性铰也处于B状态,数量较多.

图7 一阶模态下性能点处铰分布

临界破坏时梁、柱塑性铰分布状态见图8.由图8可知,梁、柱塑性铰主要集中在第2层和第3层.在临界破坏之前,梁比柱先出现塑性铰;随着梁、柱塑性铰的发展,结构趋于破坏.

图8 临界破坏时梁、柱塑性铰分布状态

Pushover分析结果表明,结构在多遇地震作用下,各个构件均未出现塑性铰,结构处于弹性状态,满足“小震不坏”的设计要求;在罕遇地震作用下,构件中BRB首先出现较深的塑性铰,而梁、柱塑性铰发展不深,满足支撑为第1道防线的设计要求;在结构临界失效前,梁比柱先出现较深的塑性铰,当数量发展到一定程度后,结构倒塌,丧失继续承受侧向力的能力,结构满足“强柱弱梁”的设计要求.

4.4 层间位移角

Pushover推覆至性能点时,结构在罕遇地震作用下性能点处X向最大层间位移角出现在结构的第1层,为1/158;Y向最大层间位移角出现结构的第4层,为1/588,均满足弹塑性层间位移角限值1/75的弹塑性变形要求.

5 结论

1)在抗震加固中采用BRB为主的加固方式比单纯采用增大截面法更经济,同时还减少了对建筑使用功能的影响.

2)采用MIDAS/Gen软件对以BRB为主的加固方案的结构进行Pushover分析,结果表明BRB能够有效成为结构的第1道抗震防线;由构件的塑性铰发展状态可知,结构满足“强柱弱梁”的设计要求;在罕遇地震作用下,最大弹塑性层间位移角为1/158,小于1/75,满足“大震不倒”的性能目标.