血糖变异度在急危重症患者预后中的作用研究进展

2021-10-25康凌垲李小悦

康凌垲 李小悦

急危重症患者常表现为血糖波动幅度增大,其病理生理学机制是胰岛素抵抗,多与应激、感染等因素有关,与不良预后相关[1-3]。血糖变异度(glucose variability,GV)不依赖单点血糖而独立存在,表示一定时间内血糖波动程度,是反映血糖波动的指标[4]。近年来,GV在急危重症救治中的作用逐渐受到重视。以下就GV在急危重症中的研究进展进行综述。

一、血糖波动引起急危重症患者器官功能损伤的机制

正常情况下血糖波动幅度由营养物质吸收利用水平和胰岛素分泌水平共同决定,并维持在合理可控范围。病理情况下如应激、进食异常、营养物质吸收利用障碍、感染等,大量促炎细胞因子释放导致胰岛素抵抗。基础研究证实[5],TNF-a、IL-6等促炎细胞因子可与胰岛素作用的靶细胞受体结合,不仅抑制葡萄糖转运,还可导致肾上腺皮质激素、儿茶酚胺等激素水平升高,间接影响胰岛素敏感性,发挥胰岛素抵抗的生物学效应。

血糖波动引起急危重症患者器官功能损伤的最主要机制是氧化应激。高糖环境下线粒体的电子转移链可产生多种超氧化物如活性氧簇(reactive oxygen species,ROS)和活性氮簇(reactive nitrogen species,RNS)[6],激活信号通路NF-κB、丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase,MAPK)、c-jun N端激酶(c-Jun N-terminal kinase,JNK),诱导产生多种促炎细胞因子,导致急危重症患者器官功能损伤[7-8]。基础和临床研究发现,促炎细胞因子与胰岛素抵抗互为因果,是诱发血糖异常波动的始动环节;血糖波动相比单点高血糖增加蛋白激酶C(protein kinase C,PKC)的表达并激活MAPK通路,加速细胞凋亡及DNA氧化损伤,产生不可逆性细胞损害[9-10];血糖异常波动可以发生所谓“高血糖记忆”,即血糖异常波动触发促炎细胞因子基因表达,即使血糖水平正常后仍持续表达[11]。

二、GV的指标

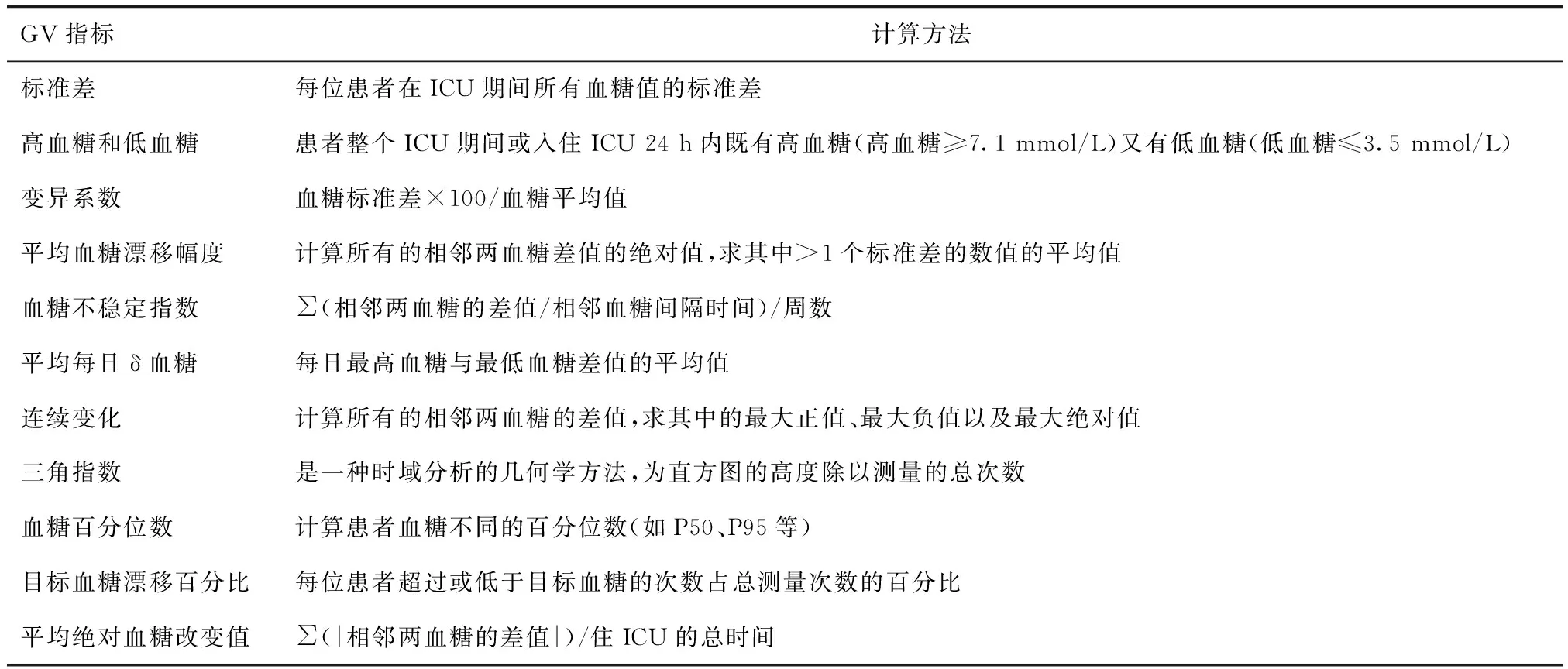

目前尚无用于评估GV的统一标准。Eslami等[12]研究发现12个指标可用于评估急危重症患者的GV。见表1。

表1 评估急危重症患者GV的12个指标

三、GV在急危重症预后预测及指导治疗中的意义

急危重症患者应激性高血糖发病率约为43%~50%[13-14],增加包括感染、酸中毒在内的各种并发症发生率,与急危重症患者不良预后相关[15]。近年来,GV对急危重症患者预后的影响越来越受到重视[16,17],是急危重症患者病死率的独立预测因子[18-20]。Egi等[21]在2006年第一次研究GV与急危重症患者病死率的关系,发现GV与急危重症患者病死率相关,对急危重症患者预后预测价值明显优于血糖水平。一项针对脓毒症患者的单中心回顾性研究发现[1],在平均血糖水平低的患者中血糖不稳定指数(glycemic lability index,GLI)高的患者比GLI低的患者有更高的住院死亡风险(OR=4.73)。

van Dan Berghe等[22]针对心脏外科的重症患者提出强化胰岛素治疗方案,强调强化胰岛素治疗可以降低重症患者的病死率。但随后进行的针对内科重症患者的研究结果显示[23-25],强化胰岛素治疗并不能改善患者预后,同时增加低血糖的发生风险。低血糖可致中枢神经系统不可逆损伤,使急危重症患者病死率显著上升[26]。目前认为[27],以正常血糖为目标的多项研究结论不一致与不同研究群体GV的差异有关。应激性高血糖的发生与机体应激的反应强度有关,不同研究群体的原发病、既往病史、并发症和治疗手段均可能是血糖水平和病死率相关的混杂因素。以上临床研究结果表明,血糖控制不能只关注某一时间段的血糖水平,关注GV可能是更有效的思路。减少急危重症患者血糖波动,即使平均血糖维持较高水平,低GV值也具有保护作用并可明显改善患者预后[28]。

四、GV的管理策略和实现形式

急危重患者GV与预后密切相关,寻找既能控制血糖到安全范围,又能降低GV的治疗策略是目前临床关注的热点,而确定血糖波动的安全范围至关重要[18]。急危重症患者内环境调控能力下降,伴随血糖水平增高和低血糖风险增大,同等程度的应激水平相较于糖尿病患者往往导致血糖水平更高,且疾病严重程度及严格的血糖控制策略导致血糖波动范围更大。目前尚无确定急危重症患者GV安全范围的大宗临床研究,但强化胰岛素方案已退出历史舞台[29]。2009年美国糖尿病协会(Americn Diabetos Association,ADA)临床实践建议[30],对于外科急危重患者,血糖控制目标应控制在接近6.1 mmol/L,通常应<7.8 mmol/L。对于非外科急危重患者,血糖控制目标不明确,但血糖波动控制在6.1~7.8 mmol/L以下可减少并发症和病死率。2014年ADA糖尿病诊疗指南提出[31],血糖>10 mmol/L的持续高血糖急危重症患者应启动胰岛素治疗,一旦开始胰岛素治疗,推荐大多数患者将血糖波动控制在7.8~10.0 mmol/L。

血糖监测频率同样会影响血糖波动的调控,高血糖急危重症患者应每天监测评估及调整,保证血糖平稳性[32]。要获得平稳、安全的血糖控制,最大限度降低GV,血糖监测方法的选择尤其重要。近年来,血糖监测理念和技术发展日新月异,包括连续性血管内监测系统和连续性皮下组织葡萄糖监测系统在内的连续动态血糖监测日益受到重视。连续性皮下组织葡萄糖监测系统创伤小、继发感染发生率低,但临床一致性有待进一步验证。连续性血管内血糖监测有良好的的准确性和及时反应性,但需要留置血管内监测设备,目前在急危重症患者中应用较少。

胰岛素是治疗急危重症患者应激性高血糖的常用药物,其他药物如下:(1)二甲双胍:二甲双胍在改善胰岛素抵抗的同时促进糖的利用,有良好的安全性。Mojtahedzadeh等[33]研究显示,应激性血糖升高的非糖尿病急危重症患者用二甲双胍治疗后血糖明显下降,与单用胰岛素静脉注射相比血糖下降水平并无显著差异。Ansari等[34]研究显示,二甲双胍联合胰岛素治疗应激性高血糖患者,比单纯强化胰岛素治疗效果更佳,且低血糖风险更低。(2)氢化可的松:作为临床常用的糖皮质激素,氢化可的松具有强大的抗炎效应,可用于多种急危重症患者的抢救。研究显示[35],氢化可的松可降低肝脏和周围组织对胰岛素的敏感性,提高患者血糖水平。但由于促炎细胞因子与胰岛素抵抗互为因果,抗炎治疗更有利于控制血糖水平和血糖异常波动。Ngaosuwan等[36]研究显示,氢化可的松(100 mg/d)可降低感染性休克患者高血糖发生率,且不会增加病死率。Zhu等[37]研究证实,氢化可的松24 h持续泵入较间断静脉滴注更能稳定感染性休克患者的血糖,显著缩短持续高血糖期,降低血糖高峰值。(3)姜黄素:姜黄素具有显著降低血糖的作用,并可明显减少晚期低血糖发生。周淑琴等[38]研究显示,姜黄素可显著减轻高血糖所致氧化DNA损伤,提示姜黄素在维持血糖稳定和包括高糖所致细胞损害有重要作用。

五、总结与展望

血糖异常波动是急危重症及急救复苏领域的重要临床问题[39-40]。GV在急危重症患者预后预测及指导治疗中的作用正越来越受到临床重视。促炎细胞因子与胰岛素抵抗互为因果,是诱发血糖异常波动的始动环节。寻找既能控制血糖在安全范围又能降低GV的治疗策略是目前临床关注的热点。深入研究GV引起急危重症患者器官功能损伤的分子机制、探索不同人群和疾病谱的GV流行病学、开展基于GV调控策略的大宗临床研究、专注于GV调控的新药物研发和临床应用是未来研究的方向。