乡村治理单元及其内在规律:一种公共产权的分析框架

2021-10-23文国璋杨先保

文国璋 杨先保

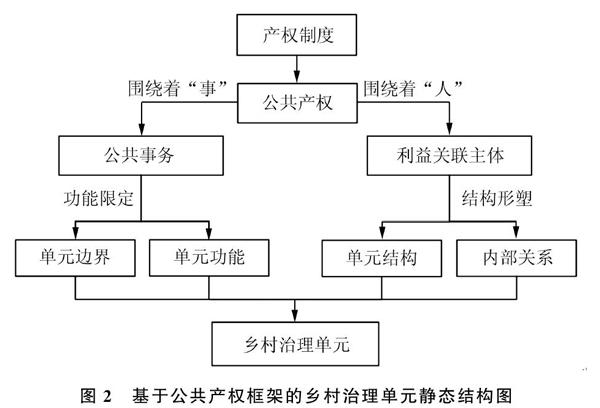

摘 要: 学界对乡村治理单元的客观存在并不存疑,但对其边界、功能、发展倾向存在较大分歧,这部分是由于缺少对含义及内在规律的深度解读。公共产权框架能够为乡村治理单元提供更为稳定的分析路径。以公共产权为出发点,围绕着“物”形成公共事务,限定了乡村治理单元的边界与功能,而围绕着“人”形成了利益关联主体,形塑着它的结构与关系。边界与功能、结构与关系共同构成了乡村治理单元的静态结构。随着公共产权的变革,单元势必要与产权制度相匹配,而公共产权的磨合与调试也牵引着结构功能上的渐进优化,这是乡村治理单元的动态逻辑。根据该框架,新时代乡村集体产权制度改革将带来乡村治理单元的根本性变化。

关键词: 乡村治理; 治理单元; 公共产权; 集体产权制度改革

中图分类号: D601 文献标识码: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2021.04.010

一、 问题的提出

2018年中央提出的乡村振兴战略中明确指出,要“推动乡村治理重心下移”,尤其是要“开展以村民小组或自然村为基本单元”的自治试点工作,可以说是对乡村治理单元的正式探索。2020年的中央一号文件又再次提出,将行政村作为“基本治理单元”,明确了其在乡村治理体系建设中的重要地位。围绕着村民小组、自然村、行政村及其各自应承载的功能与作用,形成了乡村治理单元的课题,这是实现乡村治理体系和治理能力现代化的切入点。

对于乡村治理单元的判断与选择,学界早有研究和争论,目前存在三种主流的倾向:一是保持倾向,即坚持以行政村作为乡村治理单元。这是因为作为法定的基层群众性自治组织的村委会是以行政村为单位设置的。尽管在实践中,行政村因过度行政化造成了自治消解等诸多问题,但其法定地位始终牢固。当然,这并不意味着忽视目前行政村存在的问题。持保持倾向的学者主张以行政村为中心,吸纳其他乡村组织,通过合作或协商的形式,来改进、优化乡村治理单元的格局。如张润君提出的“合作治理”模式[1],再如季丽新等提出的“民主协商”模式[2],这些都可被归为以行政村为中心的“1+N”乡村治理单元模式。二是下移倾向,即主张以自然村为中心形成乡村治理单元。诸多学者从不同视角给出了这种倾向的理论依据,如奥尔森的集体行动论指出,村民的集体行动报酬与集体规模呈反比,这导致搭便车问题,因而限制单元规模是有效治理的前提[3]。如清水盛光的内生秩序论认为,中国村落自治源于自然村,这形成了一种内生秩序,新秩序在村落中难以扎根,为内生秩序留下了余裕空间[4]。再如杨宜音的内群体意识论,指出自然村为“自己人”、“我们感”等内群体意识提供了生长空间,为自然村形成乡村治理单元提供了合理性依据[5]。三是上移倾向,又分为将乡村治理单元上移至乡镇层面,或是在乡镇与行政村之间形成新单元。前者认为,由于家户主义或是乡村社会原子化,产生了村民“有需求、不参与”的治理困境,单元下移加深了这一困境,进而否定了下移倾向,并坚持以乡镇作为乡村治理單元才是未来发展趋势[6]。后者则认为,以行政村为中心的格局会带来碎片化治理,不能满足经济发达地区的乡村治理的需求,因而主张以数个行政村形成村域共同体。如浙江金华的“赤松模式”[7]与广东清远佛冈县的“片区模式”[8],这些都被归为乡村治理单元的“重组模式”[9]。

尽管围绕着乡村治理单元出现了争鸣的格局,但在其背后却鲜有对其含义的体系性解读,更谈不上形成一种理论框架来剖析并探寻其内在规律。这造成了两方面的问题:一是导致自治单元与治理单元两个概念间的模糊状态与交叉使用;二是导致了学者在乡村治理单元选择方案上陷入两难。归根结底,由于缺乏对其含义的体系性解读以及内在规律的分析框架,将直接动摇建立在此基础上的研究成果。出于对含义解读以及内在规律探讨的目的,本文首先将梳理相关研究、辨析相近概念,进而明确乡村治理单元的含义。在此基础上,尝试以公共产权框架来分析乡村治理单元的静态结构和动态逻辑,并从中剖析其存在的内在规律,预测其发展的新趋势。

二、 相关概念辨析及乡村治理单元的含义

(一) 从自治单元到基层治理单元:相关概念的梳理与辨析

1987年的《村民委员会组织法(试行)》将自然村作为村民自治的载体,填补了人民公社解体后留下的治理真空。此后,出于制度规范建设与节约治理成本的考虑,1998年的《村民委员会组织法》正式确立了以建构型的行政村而不是自然村作为村民自治的载体。尽管行政村与自然村之间存在时间上的替代关系,但从法律规定来看,两者的功能都是实现村民自治、推动乡村民主化建设,这也正是20世纪80—90年代村治最为重要的主题。因此,行政村也常被理解为是自治单元甚至是乡村治理单元,也即“人们对一定空间或范围内的公共事务进行自我管理的单元”[10]。这种理解是将自治等同于村治。不过,从实际运行来看,行政村不仅是村民自治的载体,也是乡镇政府在基层的工作抓手,承担了部分下移的行政事务,尤其是税费改革后,项目制的资源输入与行政村进一步对接加速了它的行政化。徐勇便指出,这一时期行政村开始具有基层地方行政功能,逐渐演变成为包含政治、经济、社会各功能在内的基层单元[11]。这意味着在实际操作上,行政村具备了自治与“准行政”的双重身份,或者说单元处于“交叠”状态[12]。同时,这也表明将自治单元完全等同于乡村治理单元是有局限性的,因为自治与村治的边界并非是同构的。

除了自治与村治边界的非同构外,行政村这一场域也难以将乡村治理完全囊括其中。事实上,除了行政村外,乡村治理在家户、村组甚至是乡镇等不同层面开展,因而邓大才教授跨越了行政村这一个截面,将它与家户、村组、乡镇全部纳入,形成更为立体的基层治理单元概念。各个层次的角色功能各不相同,家户是经济单元、村组是自治单元、行政村是协调单元、乡镇是行政单元[13]。但此后邓大才又将行政村转换为行政单元,进而把基层治理单元简化为自治单元与行政单元两类。而基层治理单元是以家庭、个体形式集聚起来的单位,或是国家依据地域和人群标准划分的行政空间[14]。这种界定是以“行政-自治”二分建构为依据的。

从自治单元到基层治理单元,体现了对乡村治理单元理解的深入与细化,但仍存在如下一些值得商榷的地方:(1)边界问题。由于自治与村治并非同构,因而自治单元无法完全等同于乡村治理单元。而基层治理将乡镇这一行政体制内单元纳入,使其外延又较乡村治理单元更广。(2)分类问题。行政村除法定的自治功能外,还承接了乡镇下移的行政事务,因而以准行政单元界定其身份更为恰当,这意味着“行政-自治”二分建构在乡村治理单元的分类上并不精准。(3)规律问题。无论是自治单元还是基层治理单元,都未关注单元内部的结构功能,在规律总结上的缺乏削弱了这些概念的解释力。这些存疑意味着研究与探索尚未被穷尽。

(二) 乡村治理单元的含义与特征分析

立足于单元来探讨乡村治理是非常有必要的,某种意义上人类社会就是“单元社会”,这也激发了诸多学者从该角度来解构社会。如亚里士多德在城邦下细分出家庭和村坊两种单元[15]。再如摩尔根将氏族而非家庭理解为人类古代社会的基本单元,并提出了氏族、胞族、部落和部落联盟的单元递进序列[16]。根据前述对相关概念的梳理与辨析,尽管自治单元与基层治理单元内容不尽相同,但两者都强调以承担的事务和功能为内核,这也可以成为乡村治理单元含义界定的依据和来源。尽管“行政-自治”二分建构在单元分类上不甚精准,但却清晰地表达了乡村治理事务与功能的区分。张茜、李勇华等将村治事务分为行政事务和自治事务,并认为前者是外生的,是由乡镇转移至行政村的事务,后者是内生的,是围绕着公共产权及共同利益衍生的自治事务[17-18]。两种事务交叠在一起,形成了乡村治理单元的血与肉,而要履行和实现这些事务与功能,需要特定的场域及其结构安排作为乡村治理单元的骨骼架构。

因而,乡村治理单元应当是在乡镇及以下的村域或村庄内构成的空间里,围绕着基于国家治理的行政事务,或围绕着公共产权及共同体的自治事务,由多元治理主体按照特定结构并运用多种方式进行自行管理、自行调节的相对独立的单元。可见,乡村治理单元是实现村治功能与目标的载体。它具有如下几个特征:(1)场域性。乡村治理单元的场域性体现在空间场域和关系场域两个方面,前者是指治理主体实现功能的空间,后者是治理主体权利与义务关系构成的社会联结。乡村治理的场域特征决定了乡村治理单元与乡村治理主体既有区别又有联系,例如,行政村和村委会即是治理单元和治理主体的关系。(2)分层性。乡村治理单元是我国社会治理体系的神经末梢,但这并不影响它存在更细致的内部分层。如广东清远的“片区模式”,形成了“片区-行政村-村组”的分层格局。这种分层某种意义上是对场域与功能相匹配的一种回应。如家庭事务产生于家庭单元,难以被分割至其他单元处理。(3)相对独立性。乡村治理作为社会治理的有机构成,其单元结构与功能势必受到整体制度框架的影响,并与社会的其他单元存在能量互动,构成了整个社会治理单元的生态系统。但乡村治理单元也具有相对独立性,这体现在它具有独立的治理话题与方法、经验与知识体系、内部利益或冲突等。

可见,乡村治理单元涉及到功能与结构两个重要的关键词,它们使乡村治理单元的内涵更加丰富且更加具体。同时,也引发了另一个重要的问题,即功能与结构之间的逻辑关系以及它们以何种机制组合起来形成乡村治理单元。本质上,这些问题是关于乡村治理单元内在规律的探讨。为了更好地揭示其规律,需要提供一种合理框架来揭示其内在规律。

三、 乡村治理单元的公共产权分析框架与内在规律

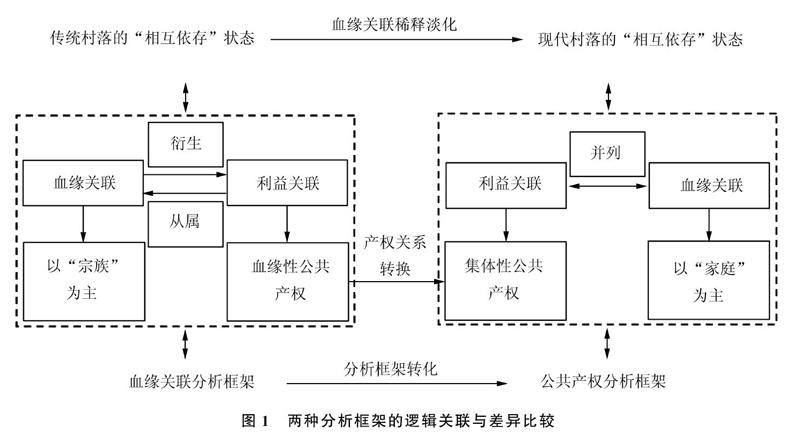

(一) 血缘关联分析框架与公共产权分析框架:逻辑关联与差异比较

滕尼斯指出,村落共同体最初是以血缘性为其提供无形纽带的。该观点对学界影响深远,如费孝通的“差序格局”[20]13-15以及黄光国的“圈层结构”[21]都是以血缘性为基础展开探讨的。在中国的乡土社会中,血缘关联衍生出复杂的宗族结构,成为村民认同与行动的基本单元。宗族结构形成了一种“自己人秩序”,实际上是以血缘和宗族来划定村民或成员的权利与义务关系,这即是宗族结构单元的运行逻辑。[22]宗族间或内部的竞争、冲突与斗争构成了传统村落的事务。

基于血缘关联的分析框架在传统村落单元上有着较强的解释力,但随着乡村开放性与市场化程度的提升,血缘关联被稀释,以至于该框架解释力减弱。那我们又应采取何种分析框架呢?恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中对血缘与产权的关系进行了阐述,指出血缘关联及其基础上的继承制决定了产权分配及结构。[23]为了保证宗族内诸如水利建设、共同防务、社会保障等公共事务与公共产品的供给,会以血缘关联为基础形成村落宗族共同财产的配置。如邓大才教授将井田制理解为“血缘性公共产权”[24],再如滋贺秀三的“同居共产”[25],都是宗族内设置的公共产权。

由此来看,尽管传统村落中公共事务体现的是血缘关联,但本质上却是以公共产权及其确立的权利与义务关系为基础的。只不过宗族结构单元的血缘关联特征过于外显,以至于掩盖了其背后的公共产权问题。实际上,传统村落公共事务的产生根源于群体“相互依存”的状态,而这种状态则来源于血缘关联及其基础上的利益关联。在血缘关联稀释后,要维持治理单元功能的正常发挥,势必要保证某种“相互依存”的存续。利益关联是对群体成员行为关系的思考,本质上是以特定事务的公共产权约定为依据的。这种公共产权限定了特定群体的占有以及对外“排他性”特征,成为单元功能、结构与边界的判定依据。这意味着在血缘关联分析框架之外,还存在基于利益关联的公共产权分析框架。

新中國成立后,土地改革与人民公社运动动摇了传统村落的宗法伦理及其单元结构,其背后的“血缘性公共产权”也转变为“集体性公共产权”。这并不意味着基于产权的分析失效,反而印证了它能够跨越不同的历史时期提供稳定的分析框架。集体所有制是公共产权在我国乡村的一种表现形式,是以村集体而非宗族为内核架构起来的产权安排。尽管村集体是由国家力量建构的产权主体,但根据《物权法》第59条规定,村集体资产“属于集体成员集体所有”,从而确立了一种产权共有关系,是对公共产权基本特征的延续,也保证了村民的利益关联。这为学者以公共产权为切入点分析乡村治理问题提供了依据。如周其仁教授探讨了集体产权对村民权利义务的约定,以及“成员权”问题对村民参与行为的影响。[26]147-155因而,可以公共产权作为乡村治理单元内在规律的分析框架。具体来说,公共产权从静态结构与动态逻辑两个层面决定着乡村治理单元的内在规律。

图1 两种分析框架的逻辑关联与差异比较

(二) 乡村治理单元的静态结构:功能限定与结构形塑

1.公共产权对单元边界与功能的限定。

公共产权是公共事务的内生来源,后者对非利益关联的主体呈排他性特征,这是以附着于公共事务上的产权约定为依据的。当然,也有国家交派或是政府下沉的外生型事务,但都要遵循集体所有这一大产权框架。公共事务对乡村治理单元边界的限定体现在两个方面:(1)就横向来说,排他性为单元边界提供了天然划分,如公共产品和服务的供给仅限于特定区域的村民;(2)就纵向来说,公共产权“为不同层级的单位所有、占有、经营和处置”[27],这决定了公共事务的层级性,其投射在乡村治理单元上便呈现出前述的分层性特征,如2016年出台的《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》(后简称《意见》),明确规定了集体资产所有权归属于不同层级的集体,包括村组、村组间、村集体等不同层级。

诸多学者以“行政-自治”二分建构来归纳乡村公共事务,这也决定了乡村治理单元功能的二分格局:一是以组织动员、秩序维持来保证治理单元在国家治理中的基础性作用,贯彻国家意志并服务于基层政权建设;二是以公共产权的治理为基础,围绕着“物”和“人”以公共产品供给、利益冲突协调来保证治理单元的运转与维系。后者即自治功能,是乡村共同体内生功能,它决定了乡村治理单元存在的意义及正常维系,因而自治功能是其最为重要和根本的功能。然而,由于过度行政化,部分乡村行政功能得到强化的同时自治功能被压缩,这种情况在中西部地区集体资产体量较弱的乡村中尤甚。

2.公共产权对单元结构与关系的形塑。

邓大才教授的“产权-治权”同构逻辑假定了产权单元和自治单元在结构上具有相对独立性。[27]但事实上产权结构形塑单元结构,并通过单元内主体间权利义务关系体现出来。如公司治理中股东所有权比重决定了剩余决策权与收益权的配置。集体所有制下的公共产权为成员共同所有,村民以平等的身份参与乡村事务,享有同等的剩余控制权与索取权,形成了乡村治理单元结构及在此基础上的“一人一票制”、“少数服从多数”原则。现实中,单元结构容易因公共产权两方面的问题而受到损坏:一是公共产权的明晰程度,在集体所有制未量化至具体成员时,剩余控制权与索取权难以保障,导致单元结构虚化;二是公共产权的代理制,由于村委会是集体经济的代理者,引发了公共产权的“所有权-经营权”两分,造成单元结构异化。2016年的集体产权制度改革,旨在借助公共产权量化至集体成员、细化至成员集体来理顺权利义务关系,也再次印证了公共产权对单元结构的形塑。

公共产权对单元内部关系也存在形塑作用。周雪光以“关系产权”的概念描述了产权结构对各主体关系的影响。[28]这意味着产权不仅是对“物”的归属的约定,更是对“人”或是组织的权利义务的约定。[29]关系形塑体现在两个方面:一是对单元内治理主体间关系的形塑。我国现代乡村公共产权体现为集体所有制,从集体所有制的建构及执行来看,涉及到各个主体间的关系。如国家是制度建构者,村委会是产权代理者与执行者。潜藏在角色背后的是各主体的行为交互模式与关系。二是对单元内利益相关者关系的形塑。宗族共同体中成员权利与义务是依据血缘设定的,体现了宗法伦理。这种关系在集体所有制下被改变,但由于家户主义的影响犹存,使得个体平等的权利义务以家户为单位重新组合,形成了非均衡的状态。周其仁教授曾分析了家庭人口及其代际变迁对集体产权和土地承包制的影响[26]147-155,本质上是公共产权与家户主义结合形塑了单元内的成员关系,形成了不同家户及成员间的竞合博弈关系,如村民间的智猪博弈、搭便车行为普遍存在。

图2 基于公共产权框架的乡村治理单元静态结构图

(三) 乡村治理单元的动态逻辑:制度匹配与渐进优化

静态结构反映的是公共产权与乡村治理单元的静止的、截面的状态。现实中,为顺应生产力和社会发展,公共产权会不断演变,进而要求在乡村治理单元上做出相应调整。封建时期乡村的产权制度是自然经济的产物,体现为以家户或宗族为单位进行产权配置[30]:一方面,产权安排在家户层面保持整体性与齐一性;另一方面,以宗族为单位形成公共产权对资源进行“调配与优化”。不过,家户和宗族并非乡村治理单元的全部。林耀华以“族权-王权”二分区分了两种单元[31]:宗族以血缘和公共产权为基础对共同体进行管理,形成非正式单元;传统帝国以人口和地域为基础依托乡里制、保甲制加强对乡村的管理,形成正式单元[32]。但无论何种单元,都是以乡村公共产权为基础或尊重其传统,这种单元格局本质上是基于家户主义及其公共产权的“双轨式治理”[20]13-15。

新中国成立后,土地改革以及农业合作化运动确立了集体所有制,从根本上改变了封建时期的公共产权。这种变革是以建构性的集体而非血缘性的宗族来掌握公共产权的,本质上是“国家控制乡村社会与经济的一种政治性安排的法律治理结构”[33]。基于集体产权的具体安排,形成了“人民公社-生产大队-生产队”三级管理体系,进而确立了多层级的乡村治理单元格局:人民公社是国家资源提取及权力深入乡村的工具,承担指导和管理生产队、生产大队的集体产权事务;生产大队负责协调公共基础设施建设,维护大型农机等集体资产,平衡各生产队权益;生产队作为基层单元,具体执行人民公社、生产大队指派的任务,承担村落内部集体产权的配置与利用[34]。可见,单元的层级结构与功能承担依然是以公共产权的配置和管理为依据。

公共产权的变革给乡村治理单元带来了根本性调整。随着公共产权与生产力发展的不断磨合,公共产权与乡村治理单元的动态发展逻辑并不仅仅是两者在制度、形式上的匹配,也牽扯着乡村治理单元在结构功能上的渐进优化,如人民公社及三级管理体系的解体就是例证。由于人民公社在农业资源动员及效率化组织上的失败,难以满足乡村生产力的发展需求[35-36]。同时,人民公社使“农民与国家的权利义务关系处于不平等的关系结构中”[37]。这些都决定了要在集体所有制这一大框架下改变其内部结构。生产大队下“有限产权”被转换为村集体所有,村委会取代人民公社成为集体产权代理者,它所在的自然村或行政村成为了乡村治理单元。单元的结构功能也因集体产权内部结构的重新布局而转变。家庭联产承包责任制实现了集体土地所有权与经营承包权的分离,某种程度上促使家户主义及分散经营结构的回归,延伸出村民自治的格局。不同于传统帝国时期,村民自治既是乡村民主化的诉求,又是集体产权与家户主义结合的产物,它成为乡村治理单元的内生需求与功能。同时,乡村治理单元依然保留并承接国家对乡村的治理事务,形成了“行政-自治”二分的功能格局。

虽然承包制缓解了集体产权过大带来的“内卷化”问题[38],但始终没有涉及集体产权的根本性矛盾,即集体成员的权利与义务关系。周其仁指出[26]147-155,集体成员权和集体产权归属的模糊性,使得除承包土地外的集体资产难以获得有效配置与保护。这带来如下问题:一方面,在加剧农业经营以家庭为单位的分割化、分散化的同时,也阻碍了集体资产的要素化与资本化,进而难以实现乡村经营制度的“第二次飞跃”;另一方面,集体产权与成员权的模糊关系使村民与集体资产间、村民之间难以形成利益关联,进而失去共同协商、自主治理的根本动力,致使智猪博弈、搭便车行为横行,这才是存在村民“有需求、不参与”怪象的根本原因。第一个方面是集体产权安排限制了生产力的发展,第二个方面则是集体产权安排导致了乡村治理单元结构与功能的紊乱。这再一次印证了公共产权与乡村治理单元的关系。

以上动态逻辑的分析表明,公共产权的磨合与调试牵引着乡村治理单元在结构功能上的渐进优化,可以设想,新时代下集体产权制度改革势必将引导乡村治理单元的全新变化。

四、 新时代乡村治理单元的调整与发展

2013年以来,国家先后推动了土地确权、三权分置、集体产权制度改革等多项改革举措,旨在就集体经济组织的资源与资产明晰产权、确定权属。这一系列改革是以农业经济为出发点的,但集体产权的调整也深刻牵扯了鄉村治理单元的变动。

(一) 治理单元的边界分层明晰与功能分离细化

2016年的《意见》规定“把农村集体资产的所有权确权到不同层级的农村集体经济组织成员集体”、“集体资产所有权确权要严格按照产权归属进行”等,明确了集体经济组织及其成员集体间的公共事务关系:将集体资产所有权与经营管理权在两者间进行一定程度分离。如以村组为单位成立股份合作社对归属的集体资产进行管理,该公共事务的制度安排与2010年修订的《村民委员会组织法》中村组对集体所有土地及其他财产进行决定与管理的规定遥相呼应。这可以说是把行政村、村组间的公共事务及其边界进一步明晰了。需注意的是,除了约定村域内公共事务外,集体产权制度改革还涉及到村域间公共资源、公共产权的归属或外部性引发的治理事务。2018年《关于开展农村集体经济组织登记赋码工作的通知》规定要按照“组-村-乡(镇)”分别设立“股份合作(经济合作)社”和“经济联合社”等,实际上是按照改革后确立的公共事务制度安排,明晰了层级化的治理单元:(1)村域内单元,即由村组形成村域内单元,对归属的公共产权及衍生的公共事务进行治理;(2)村域单元,即由行政村形成村域单元,对村组的事务进行监督、指导,并协调平衡村组间的利益;(3)跨村域单元,即以乡镇组建经济联合社,对跨村域的公共产权及衍生的公共事务进行治理。

集体产权制度改革还带来了单元功能的分离细化。人民公社或乡政村治都存在着治理单元“多重矛盾角色的内在紧张”[39],体现在功能上即自治功能与行政功能之间的矛盾,或者说“行政抑制自治”。其原因可以归结为两个方面:一是自治功能虚化,或者说“在哪些方面自治”尚未具体化、细化;二是两种功能杂糅化,即无法明确区分行政事务与自治事务,从而导致自治行政化。调和功能间的紧张或冲突正是集体经济改革的目标之一。《意见》中提出“有需要且条件许可的地方,可以实行村民委员会事务与集体经济事务分离”,而依托各成员集体组建股份合作社或联合社,正是实现功能分离细化的具体举措。这种细化体现在两个层面:其一,明确了乡村治理单元自治功能的具体内容是围绕着所属集体产权展开自决、自治的活动,并将其同行政功能截然分离,实现真正的“行政-自治”二分;其二,将自治功能在不同层级的单元上进行分离与细化,是公共产权与单元治权的具体匹配,有助于破除“有需求、不参与”的自治怪象,真正将自治功能落到实处。需要注意的是,依托股份联合社将集体经济事务从乡镇分离,解决了乡镇既是体制内行政单元又是乡村治理单元的身份矛盾问题,即以联合社这一全新的单元形式处理跨村域的涉及公共产权的公共事务。

(二) 单元结构的优化调整与内部关系的全新形态

改革前,虽然集体产权归集体成员共同所有,但村委会作为集体产权代理者行使管理经营权,形成了类似于公司治理中的“所有权-经营权”两分结构。同时行政村要承担政府委派的任务,进而形成了“双向代理”格局。它引发了如下情况:一是两权分离造成了村民利益的割裂;二是承载了过多自上而下转移的权力。这种“双向代理”格局使村委会处于乡村治理的中心地位,使治理单元结构产生了“不稳定”,造成基层权威、合法性下降。集体成员权的模糊以及利益割裂,导致村民参与治理的冷漠与信息不对称,这种冷漠与信息不对称,更强化了这种带来不稳定的单元结构。集体产权制度改革要求将集体资产量化到人,以股份持有的形式明确成员的所有权,解决了周其仁、张佩国等学者所说的成员权问题[26,40],同时也打破了村委会与村民之间“所有权-经营权”的两分结构,使“一人一票制”的自治原则能真正贯彻落实,进而促进乡村治理单元的民主管理与协商共治。股份合作社的引入,将集体产权事务从行政村及村委会分离开来,终结了“双向代理”的格局,取而代之的是“股东大会-董事会-监事会”这样的现代化治理结构,这使得乡村治理单元的结构更加透明与可控。

乡村治理单元内治理主体间关系也会因改革衍生出新形态,其体现在三个方面:(1)村民间的股权关系。集体产权以平均的股权形式量化到人,确立了村民平等的权利义务关系。但这其中存在着周其仁教授所说的时间问题,即以什么时间段来量化到人,以及时间推移导致的股权配置不均衡[26]147-155。此外,家户主义也可能会引发村民股权重新组合,形成不均衡状态。这会使“一人一票制”的自治规则受到冲击,会加剧村民间股权关系的复杂化。(2)成员集体与村民的分权关系。集体产权确权至成员集体,使其取代行政村及村委会成为代理者与实际经营者,也引发了村民与成员集体“所有权-经营权”的分离。围绕着这种分权关系及结构,思考如何消除潜在的机会主义行为,将会成为新时代乡村治理单元关注的重点领域。如在成员集体的治理结构中增设监事会以实现多权力的制约与平衡。再如设置成员集体自留股份,在减弱分权关系的同时增强其话语权。(3)成员集体与村委会的分权关系。集体产权制度改革后,村委会成为数个成员集体的统筹协调者,体现了“经营权-协调权”的分离。就许多地区来说,以村组为代表的成员集体经济实力羸弱,这使得村委会这一治理主体的统筹协调显得尤为必要。同时,由于各成员集体间的非均衡性,会存在对剩余决策权与剩余控制权的争夺,这也凸显了村委会的统筹功能。由此可见,成员集体与村委会会因分权由“执行-制定”关系转变为“博弈-协调”关系。

五、 结 语

本文对自治单元、基层治理单元相关内涵进行了梳理,指出两者都无法等同于乡村治理单元,进而对乡村治理的含义进行了解析。在此基础上,通过比较血缘关联框架和公共产权框架,指出后者可以被作为乡村治理单元的分析框架,并從静态结构与动态逻辑两个层面对乡村治理单元的内在规律进行了剖析:其一,以公共产权为出发点,围绕着“物”形成公共事务,限定了乡村治理单元的边界与功能,而围绕着“人”形成利益关联主体,形塑了它的结构与关系。边界与功能、结构与关系共同构成了乡村治理单元的截面状态,也即静态结构。其二,随着公共产权的变革,单元势必要与之保持制度匹配,而公共产权的磨合与调试也牵引着乡村治理单元在结构功能上的渐进优化,这是其动态逻辑。其三,静态结构与动态逻辑是乡村治理单元内在规律的重要体现。

解析乡村治理单元含义、探索乡村治理单元的内在规律,有如下重要意义:一是存在着诸多相关概念之间的混同,尽管这些概念可能服务于不同的研究目的,但如果缺乏相应的解析将会导致学者话语体系的交错混乱,也使得建立在对乡村治理单元解读基础上的成果说服力易被动摇;二是对乡村治理单元的判断与选择问题,无论是理论研究还是实践操作上都存在着多种模型以及争论,而要超越这些争论并给出合理的选择依据,则要提供一套分析框架来探索乡村治理单元的内在规律;三是围绕着乡村治理单元可以形成一个中观层面,来联结作为微观的乡村治理主体与宏观的乡村治理体系,进而搭建更为精细的体系分析框架。

[参考文献]

[1]

张润君.合作治理与新农村公共事业管理创新[J].中国行政管理,2007(01):56-59.

[2] 季丽新,张晓东.我国农村民主协商治理机制的实际运行及优化路径分析:以山东、山西、广东省三个村庄的个案考察为基础[J].中国行政管理,2014(09):50-54.

[3] 曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].陈郁,郭宇峰,李崇新,译.上海:上海人民出版社,2011:42.

[4] 李国庆.关于中国村落共同体的论战:以“戒能—平野论战”为核心[J].社会学研究,2005(06):194-213,245-246.

[5] 杨宜音.关系化还是类别化:中国人“我们”概念形成的社会心理机制探讨[J].中国社会科学,2008(04):148-159,207-208.

[6] 陈明.村民自治:“单元下沉”抑或“单元上移”[J].探索与争鸣,2014(12):107-110.

[7] 鲁可荣,金菁.从“失落”的村民自治迈向有效的协同共治:基于金华市乡村治理创新实践分析[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2015,37(03):57-66.

[8] 刘金海.乡村治理模式的发展与创新[J].中国农村观察,2016(06):67-74,97.

[9] 朱晓阳,林叶.地势、生境与村民自治:基于滇池周边村落的研究实践[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2018,40(01):2-7,1.

[10]侣传振.自治基本单元:探索村民自治有效实现的载体因素[J].湖北社会科学,2017(06):45-51.

[11]徐勇.村民自治的成长:行政放权与社会发育:1990年代后期以来中国村民自治发展进程的反思[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2005(02):2-8.

[12]迈克尔·曼.社会权力的来源:第1卷[M].刘北成,李少军,译.上海:上海人民出版社,2002:92.

[13]邓大才.中国农村村民自治基本单元的选择:历史经验与理论建构[J].学习与探索,2016(04):47-59.

[14]邓大才.复合政治:自然单元与行政单元的治理逻辑:基于“深度中国调查”材料的认识[J].东南学术,2017(06):25-37,246.

[15]亚里士多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,2013:361-362.

[16]摩尔根.古代社会[M].杨东莼,马雍,马臣,译.南京:江苏教育出版社,2005:47,68,186,52,96.

[17]张茜,李华胤.村民自治有效实现单元的讨论与研究[J].中国农业大学学报(社会科学版),2014,31(04):49-55.

[18]李勇华.乡村治理与村民自治的双重转型[J].浙江社会科学,2015(12):76-81,75,157.

[19]斐迪南·滕尼斯.共同体与社会:纯粹社会学的基本概念[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999:75.

[20]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2006:13-15.

[21]黄光国.人情与面子[J].经济社会体制比较,1985(03):55-62.

[22]赵晓峰,魏程琳.行政下乡与自治下沉:国家政权建设的新趋势[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(04):110-116,171.

[23]恩格斯.家庭、私有制和国家的起源[M].北京:人民出版社,2003.

[24]邓大才.中国农村产权变迁与经验:来自国家治理视角下的启示[J].中国社会科学,2017(01):4-24,204.

[25]滋贺秀三.中国家族法原理[M].张建国,李立,译.北京:商务印书馆,2013.

[26]周其仁.中国农村改革:国家和所有权关系的变化(下):一个经济制度变迁史的回顾[J].管理世界,1995(04):147-155.

[27]邓大才.产权单位与治理单位的关联性研究:基于中国农村治理的逻辑[J].中国社会科学,2015(07):43-64,206.

[28]周雪光.“关系产权”:产权制度的一个社会学解释[J].社会学研究,2005(02):1-31,243.

[29]诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].刘守英,译.上海:三联书店,1994:45.

[30]黄振华.中国家戶制传统与“小农户”的历史延续:兼对马克思主义有关小农论断的再认识[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2019,41(06):63-69.

[31]林耀华.义序的宗族研究[M].上海:三联书店,2000:58-59.

[32]项继权.中国乡村治理的层级及其变迁:兼论当前乡村体制的改革[J].开放时代,2008(03):77-87.

[33]汪洋.集体土地所有权的三重功能属性:基于罗马氏族与我国农村集体土地的比较分析[J].比较法研究,2014(02):12-25.

[34]陈剑波.人民公社的产权制度:对排它性受到严格限制的产权体系所进行的制度分析[J].经济研究,1994(07):47-53.

[35]陈锡文.股份合作制:农村新的经营组织形势[M]//缪建平.中外学者论农村.北京:华夏出版社,1994:270.

[36]Jean C.Oi.The Role of the Local State in Chinas Transitional Economy[J].China Quarterly,1995,144:1132-1149.

[37]马良灿.中国乡村社会治理的四次转型[J].学习与探索,2014(09):45-50.

[38]黄宗智.华北的小农经济与社会变迁[M].北京:中华书局,2000.

[39]张静.基层政权:乡村制度诸问题[M].杭州:浙江人民出版社,2000:4-6.

[40]张佩国.农民的财产边界与近代中国司法的性质[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2002(04):24-27.

(责任编辑 文 格)

Rural Governance Unit and Its Inherent Law: an Analytical

Framework of Public Property Rights

WEN Guo-zhang, YANG Xian-bao

(School of Marxism,Wuhan University of Technology,Wuhan 437000,Hubei,China)

Abstract:The academic circle does not doubt the objective existence of rural governance units,but there are great differences on their boundaries,functions and development tendency,which is partly due to the lack of in-depth interpretation of the meaning and internal laws.The framework of public property rights can provide a more stable analysis path for rural governance units.Taking public property rights as the starting point,it forms public affairs around “things” and defines the boundary and function of rural governance unit,while it forms interest related subjects around “people” and shapes its structure and relationship.Boundary,function,structure and relationship constitute the static structure of rural governance unit.With the reform of public property right,the unit is bound to match the property right system,and the running-in and debugging of public property right also leads to the gradual optimization of structure and function,which is the dynamic logic of rural governance unit.According to this framework,the reform of rural collective property rights system in the new era will bring fundamental changes to rural governance units.

Key words:rural governance; governance unit; public property rights; reform of the rural collective property rights system

收稿日期:2021-04-02

作者简介:文国璋(1996-),男,广西玉林人,武汉理工大学马克思主义学院硕士生,主要从事乡村治理研究;

杨先保(1968-),男,湖北京山人,武汉理工大学马克思主义学院副教授,博士,主要从事公共政策研究。

基金项目:2021中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“中国特色合作社发展的理论与实践研究”(2021VI012);2019湖北省社会科学基金项目“乡村振兴背景下农民合作社参与乡村治理的路径与模式研究”(2019010);2019中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“新时代农村合作社参与乡村治理的方式与路径研究”(2019VI040);2020年武汉理工大学自主创新研究基金项目(研究生类)“组织振兴背景下村民小组自治能力建设研究”(205245001);2020年武汉理工大学自主创新研究基金项目(本科生类)“乡村振兴背景下自然村自治能力建设研究”(206845001)