基于碳、氮稳定同位素的大亚湾渔业生物群落营养结构

2021-10-23汪慧娟张文博黄洪辉徐姗楠刘华雪

汪慧娟,张文博,黄洪辉,徐姗楠,刘华雪

(1. 生态环境部华南环境科学研究所,广东 广州 510530; 2. 广东省环境科学研究院,广东 广州 510045;3. 中国水产科学研究院南海水产研究所/广东省渔业生态环境重点实验室,广东 广州 510300)

海洋生态系统中,各生物种群之间的摄食关系、营养物质循环和能量流动是生态学研究的重点、难点和热点[1-4]。早期的食物网研究依赖于对较高营养水平生物体的肠道内容物分析,但这种方法存在严重的局限性[5],如难以识别无定形物质,难以区分食物的消化和同化率。随着同位素质谱技术的不断发展,稳定同位素分析方法已逐渐被应用到生态系统食物链研究,该法能够提供物种时空变化整合过程中长期累积的营养数据,并可便捷地反映各种生物的营养信息。

海湾是海洋与陆地交互作用的重要过渡区,同时亦是生态环境敏感带。近年来,国内外学者开展了很多关于海湾食物网的研究,如应用碳、氮稳定同位素 (δ13C、δ15N) 构建胶州湾食物网的连续营养谱[6],对海州湾拖网渔获物营养级的研究[7],以及海陵湾和陵水湾食物网结构特征对比[8]等。大亚湾作为重要的水产种质资源保护区,也是众多海洋生物栖息繁育场,渔业资源丰富。然而,近年来随着海水养殖、工农业发展和海洋旅游业推进,海湾环境和生态系统发生了显著变化,生物多样性水平和资源量明显下降[9-10]。海区内环境的变化过程以及生态系统作出的响应是当前大亚湾生态环境研究亟需关注的关键科学问题之一[11-12]。应用稳定同位素技术对大亚湾海域不同季节渔业生物的食物网进行生态学研究尚未见报道。因此,本研究以大亚湾渔业生物为研究对象,测定其δ13C、δ15N含量,分析营养级层次并构建渔业生物食物网的连续营养级谱,探讨营养结构的季节差异,为后续深入开展海洋食物网的物质循环和能量流动研究提供基础数据,并为大亚湾生态系统保护和生态修复以及渔业资源的合理开发利用和管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

大亚湾 (114°30'E—114°50'E、22°30'N—22°50'N) 位于南海北部,三面环山,是一个具有亚热带特色的半封闭海湾,面积约600 km2,平均深度约11 m。海岸线曲折,生境多样,是鱼类产卵、索饵和育肥的优良场所和天然种质资源库。然而,随着社会经济迅速发展,大亚湾生态系统在人类活动和自然扰动下出现了系统性变化,水环境富营养化问题日渐突出,水体中的溶解无机氮浓度显著增加,溶解无机磷浓度则有所下降,浮游植物生长的限制因素已从20世纪80年代的氮限制转变为20世纪90年代中期以后的磷限制,群落组成小型化,物种多样性降低[12]。

1.2 样品的采集

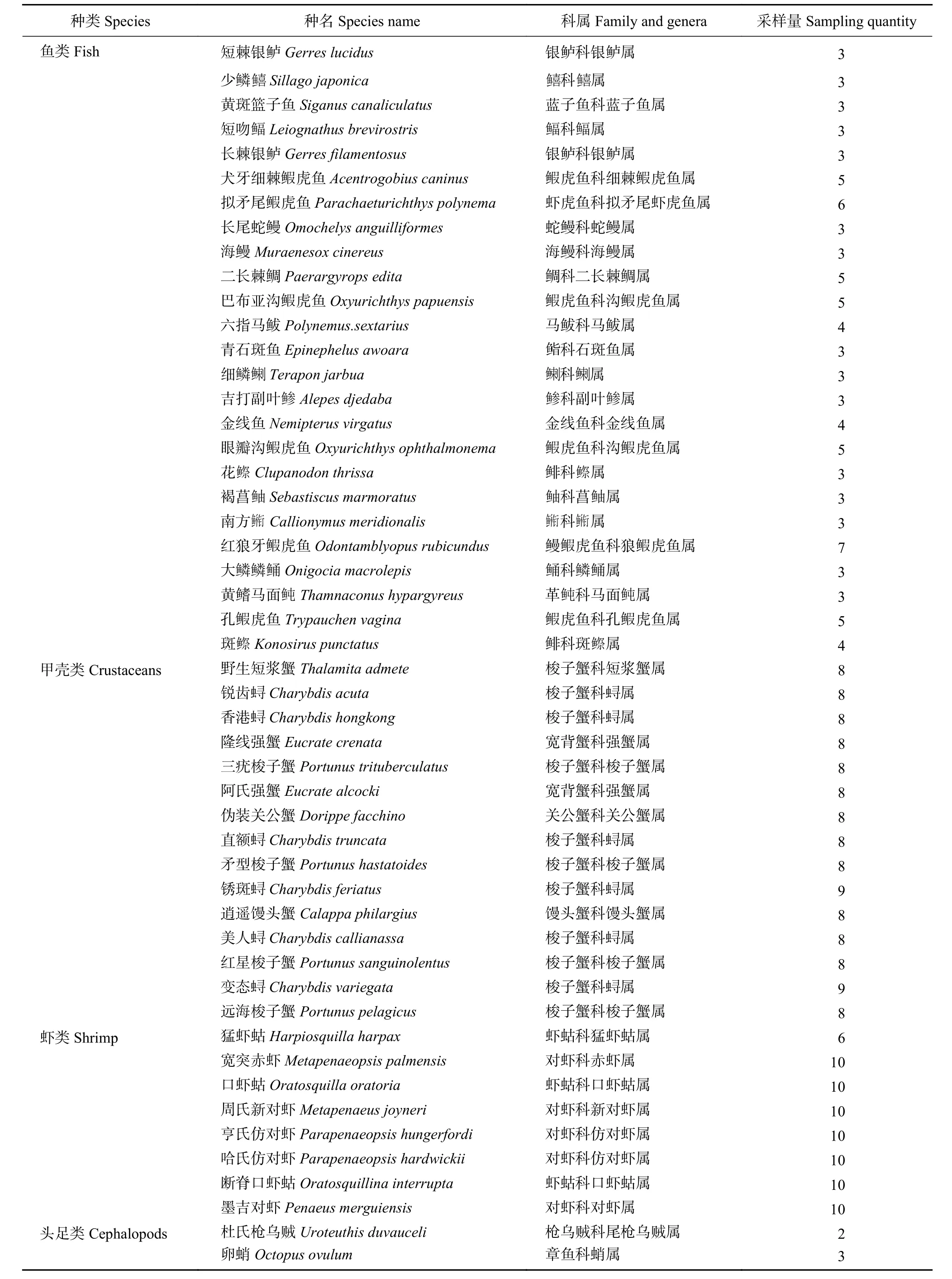

依据大亚湾海洋物理特征和生物资源特性,共设置14个站点进行海洋生态和渔业资源调查。其中,在湾沿岸设置了8个站点 (S1、S2、S3、S4、S7、S8、S11、S12),在湾中部设置4个站点(S5、S6、S9、S10),湾口设置 2个站点 (S13和S14, 图 1)。网口宽度 1.5 m,调查船平均拖速 2.8 kn,每次拖曳时间35~55 min,采集的渔业生物样品用密封袋装好,现场进行鉴定做好标记带回实验室,于−20 ℃下保存至分析。基本生物学信息和采样量见表1,其中鱼类25种,甲壳类15种,虾类8种,头足类2种。

表1 大亚湾海域调查所采集的生物名录和生物信息Table 1 List and information of biota species sampled in Daya Bay

图1 大亚湾海域渔业生物调查站位示意Figure 1 Fishery biology survey stations in Daya Bay

1.3 样品前处理与测定分析

用干净的镊子和剪刀去掉鱼皮和鱼骨后,取其背部白色肌肉,虾类去壳取腹部肌肉,甲壳类去壳取第一螯足肌肉,头足类取腕部肌肉。经过上述预处理的样品置于−60 ℃真空冷冻干燥机 (新芝Scientz-10ND) 中冷冻干燥48 h至恒质量,装入离心管中用样品研磨仪研磨成细粉末状后均质,过80目筛,再使用 1 mol·L−1盐酸溶液脱碳处理,最后再进行干燥并置于干燥器中保存,以备同位素分析。样品 δ13C/δ15N 通过元素分析仪 (Flash EA1112)和稳定同位素质谱仪 (Finnigan delta plus) 测定。为确保实验结果的准确性和仪器的稳定性,每测试10个样品后加测1个标准样。样品的δ13C和δ15N的分析精度均为±0.2‰。

1.4 数据处理

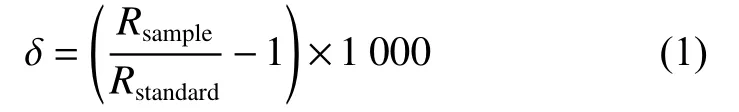

δ13C、δ15N计算公式为:

利用δ15N计算生物的营养级 (Trophic level,TL),计算公式为:

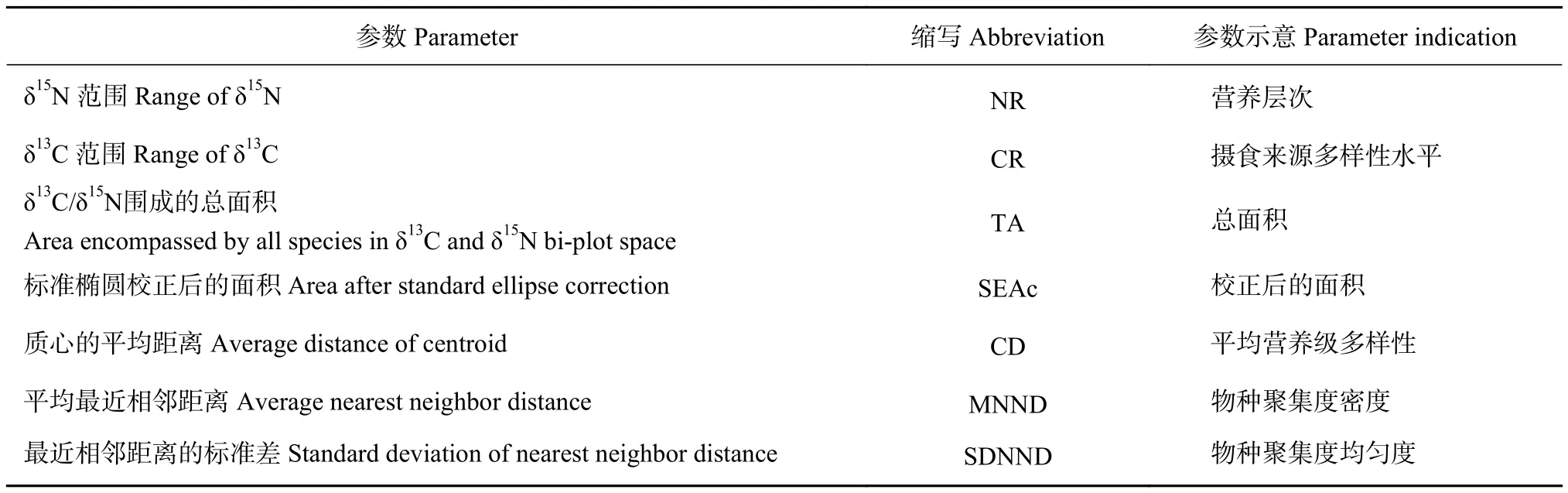

采用ArcGIS 10.2和R 3.5.1语言进行数据处理和专业图形的绘制。采用One-way ANOVA比较不同种类生物体内含量,P<0.05表示差异显著。其中用R 3.5.1语言的SIBER包绘制δ13C和δ15N组成的贝叶斯标准椭圆图,并计算不同季节中渔业生物的群落营养结构范围指标。本实验选用的指标包括 7个度量参数[16](表 2)。

表2 渔业生物的群落营养结构指标参数Table 2 Community nutrient structure index parameters of fishery organisms

2 结果

2.1 渔业生物 δ13C、δ15N 特征

除了浮游动物外,本研究在大亚湾海域分析了50种渔业生物的稳定同位素值,其中包括鱼类23种、甲壳类25种和头足类2种。δ13C介于−19.66‰~−15.19‰,均值为 (−17.26±0.86)‰,其中杜氏枪乌贼 (Uroteuthis duvauceli) 最低,红狼牙鰕虎鱼 (Odontamblyopus rubicundus) 最高;δ15N 介于 11.63‰~16.01‰,均值为 (13.59±0.96)‰,其中墨吉对虾 (Penaeus merguiensis) 最低,短棘银鲈(Lucid mojarra) 最高。以海洋渔业生物和浮游动物的δ13C和δ15N绘制大亚湾海域食物网的稳定同位素双位图 (图2),结果显示大亚湾各生物类群间有明显的差异,尤其是δ15N。海洋渔业生物样品的δ13C平均值由小到大依次为甲壳类、鱼类和头足类,δ15N平均值由小到大依次为甲壳类、头足类和鱼类,大亚湾食物网的主要消费者可划分为浮游动物、甲壳类、头足类和鱼类4大类群。单因素方差分析结果表明,各类群δ13C差异不显著 (P>0.05),δ15N 存在显著差异 (P<0.05)。

图2 大亚湾海域消费者的碳、氮稳定同位素双位图Figure 2 Stable isotope biplots of δ13C and δ15N values of consumers in Daya Bay

2.2 营养级谱

本研究以小型浮游动物的δ15N平均值作为基准值构建渔业生物的营养级谱 (图3)。结果显示,大亚湾海域渔业生物的平均营养级为3.58,墨吉对虾最低 (2.99),短棘银鲈最高 (4.28)。其中,处于3~4营养级之间的占84%,营养级高于4的有6种,占14%,即营养级处于3~4的占绝对优势。不同种类渔业生物的营养级也存在差异,鱼类的营养级介于3.11~4.28,甲壳类介于3.08~3.60,虾类介于2.99~3.70,头足类介于3.38~3.58,且各种类生物营养级位置重叠现象严重。参照国内外学者对海洋食物网营养层次1~5级的划分标准[17],大亚湾海域主要生物种类营养级处于3级,大部分是初级和中级肉食性生物。

图3 大亚湾海域主要消费者的营养级Figure 3 Trophic level of major consumers in Daya Bay

2.3 季节差异

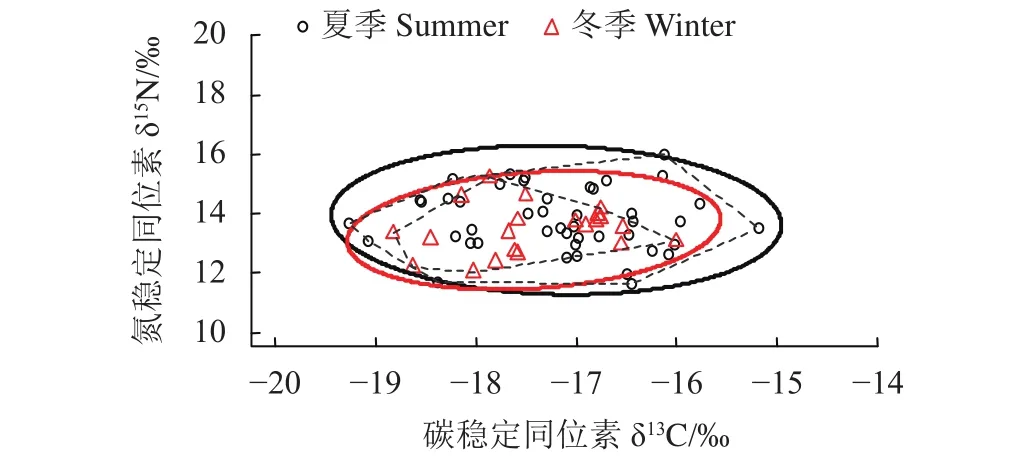

利用 2018年 1月 (冬季) 和 8月 (夏季) 大亚湾海域渔业生物δ13C和δ15N构建营养结构 (图4)。结果显示,夏季的渔业生物δ13C为−19.66‰~−15.19‰,δ15N为11.63‰~16.01‰;冬季的渔业生物 δ13C 为−18.83‰~−16.00‰,δ15N 为 12.02‰~15.20‰。单因素方差分析显示,不同季节的δ13C、δ15N无显著性差异 (P>0.05)。不同类群生物的δ13C和δ15N在季节上也存在差异,夏季鱼类和甲壳类的δ13C平均值均小于冬季,而鱼类的δ15N高于冬季,甲壳类的δ15N低于冬季,且单因素方差分析显示,甲壳类不同季节的δ15N有显著性差异 (P<0.05)。

图4 不同季节渔业生物贝叶斯标准椭圆Figure 4 Standard ellipse areas of macrobenthos in different seasons

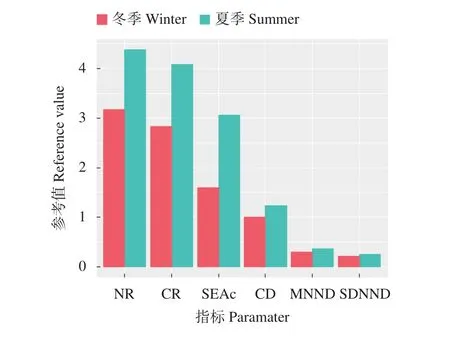

利用贝叶斯标准椭圆对夏、冬季的渔业生物δ13C、δ15N进行分析,并计算生物群落生态指标参考值 (图5)。结果显示,大亚湾海域渔业生物摄食来源的多样性水平、生物对生态空间的利用度、平均营养级多样性、物种聚集度均匀度和物种聚集度密度的平均值分别为3.78、3.46、2.33、1.12和0.33,且夏季显著高于冬季。

图5 大亚湾不同季节的渔业生物营养结构指标参考值横坐标缩写释义见表2。Figure 5 Reference values of trophic structure of fishery organisms in Daya Bay in different seasonsThe abbreviations of indicators are explained in Table 2.

3 讨论

3.1 渔业生物的 δ13C、δ15N 分析

δ13C因其物理化学性质稳定,富集较底,常被用来示踪和区分生物的食物来源[18]。在大亚湾渔业生物中测得δ13C平均值为−17.26‰,该结果低于陵水湾渔业生物的δ13C (−15.36‰),略高于其对海陵湾渔业生物营养级 (−17.44‰)[8],且各类群生物的δ13C单因素方差分析结果差异不显著 (P>0.05),表明该海域渔业生物的饵料来源生物种类组成有重叠。此外,浮游动物、甲壳类、头足类和鱼类的δ13C重叠范围,表明它们的食物来源交叉混合,进一步说明该海域生物形成了生态位重叠的现象,这也间接说明大亚湾海域浮游食物链和底栖食物链表现不明显。

δ15N在生物中富集较为明显,常被用于确定生物的营养级[19]。在大亚湾渔业生物中测得δ15N平均值为13.59‰,略高于朱文涛等[20]报道的大亚湾珊瑚礁生态系统的平均值 (11.46‰)。单因素方差分析结果显示,大亚湾海域渔业生物的δ15N在不同类群中存在显著性差异 (P<0.05),表明不同类群的生物营养位置不同。鱼类食性较广,能以浮游生物、甲壳类、小型鱼类为食,且在不同生长期食性会发生变化,因此鱼类的δ15N较高。部分不同类群生物的δ15N存在重叠,这与其摄食同种饵料生物有关,意味着可能产生种间竞争。已有研究发现,大亚湾海域中紫海胆 (Anthocidaris crassispina)摄食的饵料生物种类与附近其他底层动物存在重叠,具有一定的食物竞争关系[21]。

从δ13C-δ15N双位图看,位于凸多边形顶点的生物在整个营养结构中具有重要的作用,当其从整个群落系统中缺失,将导致群落营养结构指标参数发生变化,从而影响整个群落系统的营养结构[22]。本研究中处于凸多边形顶点的生物主要有红狼牙鰕虎鱼、杜氏枪乌贼、短棘银鲈和长棘银鲈 (G. filamentosus),表明这些生物是群落结构的重要组成部分,加强对这些生物的保护有着重要意义。因此,对大亚湾的鱼类群落研究时应尽可能地关注这类生物的变化。

3.2 渔业生物的营养级分析和营养谱特征

大亚湾海域渔业生物的营养级介于2.99~4.28,其中,鱼类的营养位置最高,其次为头足类、甲壳类和虾类,这主要与各类群生物的食性、鱼类的体长以及基线生物的选取有关[23]。

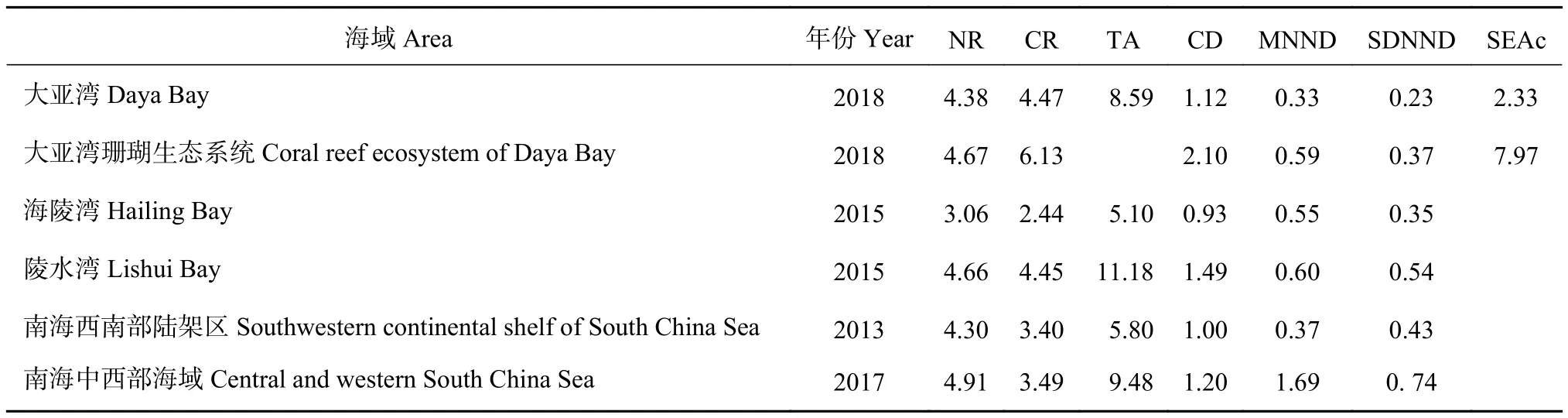

大亚湾海域渔业生物的δ13C范围 (CR)为4.47(表3),高于张文博等[8]对陵水湾渔业生物营养级的研究 (4.45) 和对海陵湾渔业生物营养级的研究(2.44),这可能与大亚湾海水养殖和河流输入等带来大量物质输入而导致渔业生物食物来源更加广泛有关;与其他海域相比,该结果低于曾艳艺等[24]对珠江河口渔业生物营养级的研究结果 (7.48),而略高于宁加佳等[2]报道的南沙群岛西南陆架区的CR (3.40)。这是由于珠江口海域咸淡水交互作用明显,陆源有机质与海源有机质间存在的巨大差异为生物提供了丰富的食物来源,生物的食物来源选择性广,使得该海域营养结构的CR较高。南沙群岛西南陆架区地处远海,水较深,饵料生物优势生长分布不及大亚湾和珠江河口海域,因此该海域营养结构的CR较低。大亚湾海域渔业生物的δ15N范围 (NR) 为4.38,根据δ15N在营养级传递过程中每营养级的平均值约3.4‰[25],计算得出大亚湾的营养层次为1.28,表明大亚湾海域渔业生物的营养层次较少,食物网处于受干扰较多的状态。本研究与黄海及东海北部[26]、南海中西部[4]和胶州湾[7]等南北方其他水域的研究相比,NR略高于黄海及东海北部和南海中西部;与长江口[27]、浙江南部近海[28]、闽江口[29]和珠江口[24]等近岸河口海域相比,本研究的NR显著低。大亚湾海域渔业生物的标准椭圆校正后的面积 (SEAc) 为2.33,远低于朱文涛等[20]报道的大亚湾珊瑚生态系统生物的结果,这可能是由珊瑚生态系统中生物生境的特殊性所致。大亚湾海域渔业生物的平均最近相邻距离 (MNND)和最近相邻距离的标准差 (SDNND) 分别为0.33和0.23,低于张文博等[8]对陵水湾和海陵湾渔业生物营养级的研究结果,说明大亚湾生物群落的营养冗余度较陵水湾和海陵湾高。

表3 大亚湾与其他海域生物营养结构比较Table 3 Comparison of biotrophic structure between Daya Bay and other sea areas

3.3 渔业生物营养结构的季节性变化

季节变化是影响生态系统物质循环和能量流动的重要因素之一,因此研究渔业生物的营养结构季节性变化具有重要意义[30]。大亚湾属于亚热带季风气候,降水量的季节性变化引发陆源有机物输入量的变化,使得潜在食物来源组成出现季节变化,进而影响渔业生物δ13C和δ15N的季节变化[31]。但本研究发现季节性变化无显著性差异 (P>0.05),这与朱文涛等[20]对大亚湾珊瑚礁生态系统食物网的研究结果一致。

食物来源的丰富度是影响食物网的营养水平和结构层次的关键因素[32]。本研究中夏季的CR高于冬季,表明夏季渔业生物的食物来源较多,这与大亚湾陆源营养物质的输入季节性差异相吻合。NR代表生物群落的垂直结构,其值越高代表群落中有更多的营养层次。本研究中夏季NR高于冬季,这可能是由于人类捕捞活动导致营养结构出现季节性差异[33]。δ13C/δ15N 围成的总面积 (TA) 在一定程度上与CR和NR相关[34]。与夏季相比,本研究中冬季的TA和质心的平均距离 (CD) 低,说明食物网营养级多样性的总程度和平均程度较低,这可能主要受人为活动的影响[35]。但TA容易受到样本量的影响,通常随样本量增加而增大,最终影响营养机构分析结果。因此本研究采用Jackson等[16]提出的TA校正方法,计算标准椭圆面积表示其核心生态位。本研究中SEAc夏季显著高于冬季,说明夏季种间竞争较为激烈。MNND和SDNND越小,表明群落营养冗余度越高[20,22,36]。本研究中冬季的MNND和SDNND均小于夏季,表明冬季渔业生物食物网中处于相同生态位和具有相似营养特征的物种占多数,因此群落营养冗余度高。

4 结论

大亚湾拖网渔获物样品的δ15N平均值由小到大依次为甲壳类、头足类和鱼类,其中甲壳类的营养级较低,占据的营养位置也较低,而鱼类和头足类营养级较高,占据的营养位置也较高,符合营养级位置分布规律;稳定同位素双位图显示大亚湾海域渔业生物的食物来源出现交叉混合,各生物类群形成了生态位重叠的现象,浮游食物链和底栖食物链表现不明显;大亚湾渔业生物δ13C和δ15N的季节变化不明显,夏季生物多样性显著高于冬季,受人类活动的影响较大,且群落营养冗余度低于冬季。