战火笼罩下的和平之城

2021-10-22况天明

况天明

“红海早过了。”钱钟书先生在其小说《围城》第一句话如是说。而对我却是———红海,我来了!飞机在天空盘旋,我已经可以清楚地看到大地。这真是一架旅游专用飞机,为了多载一些旅客,估计硬加了很多排座椅,像我这样的个头的乘客被夹在前后两排椅子中间,几乎不能动弹,但出于对红海的向往,我仍然吃力地扭着身体,注视着大地。这真是一片荒寂的土地,我只看到两种颜色,红与蓝,红色是西奈半岛的大地,寸草不生的荒漠,蓝色的也是红———以红为名的海。

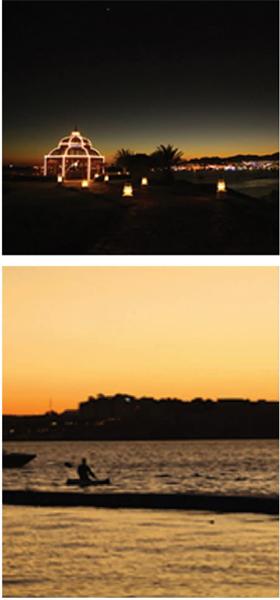

在沙姆的每一天,我都会把自己沉浸在红海的美景里。我会早早起床,爬到宾馆东边的屋顶上看红海的日出,日出之前,天地一片阴暗,海水也呈暗蓝色。然而就在一瞬间,从远处的海平面突然出现了万道霞光,染红了东方的天空。接着太阳才开始喷薄而出,似乎很慢,又似乎极快,刚开始还敢看着太阳,但很快你就不敢直视。而此时太阳的光芒又将远处的西奈山染成金色,这是一种神圣的光芒。红海上一片波光粼粼,每一朵浪花里面都闪耀着一个小太阳,三角梅在朝阳的照耀下显得更加艳丽。这让我想起了清代诗人黄景仁的两句诗:“须臾一线吐复落,砉然万丈车轮红。”日出之美也许就在于须臾之间光明替代黑暗,大地光彩重生带给人们的那种感动和温暖。

同样,就美景和美食而言这里也应该是人类的度假天堂。但是当我从被美景冲击的兴奋中逐渐平静下来时,我才发现沙姆沙伊赫几乎是一座空城,除了我们宾馆还住了一些客人以外,那玛湾一带大量的度假宾馆几乎没有人入住。沿着海边沙滩摆放的舒适的躺椅和遮阳伞也成了摆设。万里无云,阳光灿烂的城市上实际笼罩着看不见的巨大阴霾。如泣如诉的阿拉伯音乐飘扬在那玛湾的上空,仿佛在诉说这座城市的悲怆。这让我想起了埃及最近的两次空难。一次发生在2015年10月31日,俄罗斯科加雷姆航空的一架空客A321型飞机从埃及沙姆沙伊赫飞往俄罗斯圣彼得堡途中坠毁在西奈半岛,机上224人全部罹难,绝大多数是俄罗斯人。之后,极端组织“伊斯兰国”武装分子宣称对空难事件负责,称制造空难是为了报复俄罗斯在叙利亚的空袭行动。另一次发生在2016年5月19日,埃及航空自巴黎飞往开罗的MS804航班在地中海坠毁,机上共有56名乘客和10名机组人员。这两次空难给埃及旅游业带来致命一击,金字塔、沙姆沙伊赫等旅游胜地变得无人问津。

沙姆沙伊赫,这样美丽的一座海缤之城,度假胜地又是如何和战争、灾难密切联系的呢?说实话,到埃及之前我对沙姆沙伊赫的历史一无所知。带着这个问题,回国后翻阅了一些资料后才对沙姆沙伊赫的前世今生有了一个大致的了解。

沙姆沙伊赫本身就是战争的产物。翻开中东地区的地图,我们会发现沙姆位于西奈半岛最南端,亚喀巴湾和苏伊士湾两条黄金海岸在此交汇,扼蒂朗海峡要冲。本来这个地方全是沙漠并没人居住。自从1948年以色列建国以来,为了将这个古老民族建立起来的年轻国家扼杀在摇篮里,1953年埃及开始封锁蒂朗海峡———以色列唯一的出海口,并在沙姆沙伊赫建立炮台和军事基地,这就是这座城市最初雏形。到了1956年第二次中东战争(苏伊士运河战争)期间,以色列于11月5日夺取了沙姆沙伊赫。后又迫于美国和联合国的压力,以色列人于1957年3月16日撤离了西奈半岛,沙姆沙伊赫交由联合国代管。但是以色列人实现了他们的战争目标,亚喀巴湾的航行不再受阻。

因受苏联的影响,1967年5月15日埃及总统纳赛尔决定向西奈驻军,并要求联合国部队撤出,于5月22日宣布封锁蒂朗海峡,从而再一次走上战争道路,第三次中东战争(又称六天战争)全面爆发。可惜无论是苏联还是埃及都错误判断了形势!以色列军队在国防部长达扬指挥下,采用闪电战迅速摧毁了整个埃及空军,接着又席卷整个西奈半岛,沙姆沙伊赫又到了以色列人手中。当然以色列人成果还不止这些。在六天战争中,他们得到了四倍的领土,犹太人心目中永恒的圣地(当然也是穆斯林和基督徒心目中的圣地)耶路撒冷旧城,以及犹太人不可战胜的信心。而阿拉伯国家蒙受了屈辱性的失败,留下了难以磨灭的痕迹。也是从这一年开始,以色列人开始建设沙姆沙伊赫,这座城市开始由军事重镇逐步转变为旅游城市。

六天战争结束后,阿拉伯国家为了雪洗耻辱,收复失地,恢复民族自信心,先后发动了六年的消耗战争,接着又发动了十月战争(第四次中东战争)。十月战争一开始取得了巨大成功,突破了以色列人宣称的“牢不可破的巴列夫防线”,但其后战局发生根本逆转,以军渡过苏伊士运河,直逼埃及首都开罗,随后双方在联合国安理会调解下宣布停火,沙姆仍控制在以色列人手中。

到了1977年,历史终于迎来了和平的机遇。以色列贝京领导的右翼利库德集团在大选中战胜执政30多年的左翼工党,登上了权力宝座。尽管贝京政府在领土问题上非常强硬,但多数内阁成员都认识到如果不直接同阿拉伯国家进行谈判,就不可能实现真正的和平。而埃及方面的领导人萨达特总统虽是军人出身,却相当务实,他认识到以色列的存在是一个难以改变的事实,通过谈判收复失地,实现民族和解已是一条必由之路。经过漫长而艰巨的谈判,1982年沙姆沙伊赫又回到埃及人民手中。不幸的是萨达特被以“赎罪与迁徙”为代表的宗教极端势力视为“叛徒”,并在1981年10月6日閱兵仪式上惨遭杀害,身中数枪的萨达特倒在血泊之中。

沙姆沙伊赫回归埃及以来,埃及政府进行了大量投资和建设,使之成为真正的度假胜地,并有多次重要的国际和平会议在此召开。1996年3月在这里举行了29个国家首脑参加的世界和平峰会。1999年巴以双方在沙姆沙伊赫签署了《沙姆沙伊赫备忘录》,就实现巴以间临时和平达成协议。在随后的2000年,旨在推动巴以和平的埃及、以色列、巴勒斯坦和约旦四方峰会也在此成功举办,为当时巴以关系的暂时缓和与中东地区局势的短期平静创造了有利氛围。为此,联合国教科文组织将“2000-2001年度和平之城”奖颁发给沙姆沙伊赫,以表彰该城在推动中东和平进程中的杰出贡献。沙姆沙伊赫也因此声名鹊起,“和平之城”的美誉随之在中东地区乃至世界范围内被广泛提及。同时,沙姆沙伊赫也以温暖的阳光,细软的沙滩和清澈的海水,吸引了来自世界各地的游客,最多年接待游客能达到100万人次,怪不得开罗飞向沙姆沙伊赫的飞机会如此改装。

然而好景不长,随着2011年埃及政局动荡以来,塔利班、穆兄会、ISIS各式各样的伊斯兰极端组织先后兴起,他们一个比一个极端,一个比一个凶残,在沙姆沙伊赫制造了多起爆炸事件,造成大量平民和游客伤亡,度假天堂变成了受难者的地狱,和平之城不再和平!

(责编 许 娟)