虚拟财产保护路径之探析

2021-10-22阿迪力·阿尤甫,秦文豪

阿迪力·阿尤甫,秦文豪

摘要:对已公布的350个案件的研究显示:虚拟财产认定标准不明确;类型划分不清晰;价值评估方法选择机制不合理;格式条款对网络用户权利的限制过多;案件审理过程中缺乏专业技术人士的配合;对重点罪名研究不足;配套法规不完善,给保护工作带来了实际困难。其背后既有技术层面的原因,也与司法结构层面未予重视和配套措施不到位等相关。对虚拟财产的保护要调整思路,以价值和价值实现方式的抽象性作为认定虚拟财产的重要标准;区分网络和非网络虚拟财产;强化对部分案件的双向教导功能;构建价值评估方法的合理选择机制;减少格式条款对网络用户权利的限制;引进有专门知识的人士参与审判委员会对案件的讨论;加强对重点罪名的预防和研究;尽快出台与《中华人民共和国民法典》第127条配套的司法解释。

关键词:虚拟财产保护;区分标准;评估方式;实证研究

中图分类号:D913 文献标识码:A

文章编号:16738268(2021)04007316

如何推进虚拟财产的保护制度改革,是近年来理论界和实务界高度关注与热烈讨论的重要问题。而虚拟财产保护不仅被最高人民法院认为是推进我国财产权保护的重要内容,也被中央认为是推进数字化经济改革的重要组成部分。然而,虚拟财产的保护涉及的领域和方面却无法一言道明,比如,有学者认为,虚拟财产究竟是物权还是债权,抑或是一种新型的权利类型值得商榷和讨论[19];还有学者认为,虚拟财产的价值能否被合理评估,是目前亟待解决的问题[10];在刑事立法层面,不少学者主张加强虚拟财产保护方面的刑事立法工作,以充实和完善现有的规定[1114];而在民事立法层面,基于互联网和大数据技术快速发展新形势下财产权保护的新要求,《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)与时俱进,在第127条中对数据和网络虚拟财产的保护做出了规定,但缺乏具体的实施细则,无法适应实际需要《民法典》第127条规定:“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定。”,无论在立法层面还是在实务层面,都迫切需要与之配套的特别法规尽快出台[15]。正是基于这样的认知,法学界各领域学者在理论层面进行了热烈的探讨,也为相关实证研究的开展提供了理论支撑和思路。虚拟财产保护制度改革是一项系统工程,考察已公布虚拟财产案件的实际状况,分析其中的问题,总结其中的规律,归纳其中的方法,可以为深化虚拟财产保护制度改革乃至司法体制改革提供理论参考。

一、研究样本的选取

本项研究所关注的虚拟财产案件(以下简称“案件”),为20092019年全国范围内公布于中国裁判文书网的焦点型案件由于中国裁判文书网的案件一直在不断更新,本研究所收集的样本均截至2020年4月10日。。中国裁判文书网是我国司法领域重要的法律文书搜索平台,自2013年7月上线运行以来,各级法院按照最高人民法院部署,在中国裁判文书网集中统一发布生效裁判文书,各项工作扎实有序推进,取得了突出成效。2018年12月,中国社会科学院法学研究所发布的《全国司法公开第三方评估报告》显示,该平台裁判文书上网率总体较好参见中国社会科学院法学研究所2018年12月发布的《全国司法公开第三方评估报告》。,抽样研究结果表明,截止到2018年10月24日,在样本包含的160家法院中包括32家高级法院、32家中级法院和96家基层法院。,有19家法院的案件上网率超过80.0%,另外有129家法院通过中国裁判文书网公开了不上网裁判文书的案件号、案由等信息项,占84.6%。这说明,该平台公开的虚拟财产案件在所有可能的样本中具有一定的代表性,对该部分案件进行探讨,有一定的理论价值和研究意义。有鉴于此,笔者对与虚拟财产相关的案件的审理和裁判情况进行了整理,通过对有关虚拟财产案件的法律文书进行全文关键字检索,发现361个可供分析的实证样本,通过对有效样本的筛选和对无效样本的剔除,共留下350个有效样本。鉴于研究样本中裁判文书的内容存在不同程度的缺失,为确保研究材料特别是数据的全面性和可比性,本文的分析对象主要集中在文书内容齐全或者主要变量数据基本符合要求的案件上,剔除了研究样本中一些不符合要求的案件。质言之,本节下文各部分数据的统计基数可能略有差异,但整体上不会对分析结果产生显著影响。通过对案件的变量编码,收集整理了我国近年来各地法院审理的案件中涉及的虚拟财产案件的区域分布、时间分布、类型分布、诉讼标的种类分布、侵权者与被侵权者社会角色分布、案件争议焦点类型、裁判效果以及刑事罪名最终认定状况等数据,并对部分虚拟财产在市场上的作价方式进行了梳理和统计。通过以上方法,获取了较为充分的实证材料,基本能满足研究的需要。

基于这些文书材料和数据,本研究以“实务中,有关虚拟财产案件的审理存在多领域、多方面问题未被及时发现和解决”为假设,对我国各地三审法院有关虚拟财产案件的审理情况进行了较为全面、深入的考察,重点关注两个方面的问题:一是有关虚拟财产的案件在实务中是否存在未被解决或者未被发现的问题;二是在前一个问题成立的前提下,应当如何应对和解决。

二、财产虚拟化趋势下虚拟财产案件的审理实践

(一)种类分布

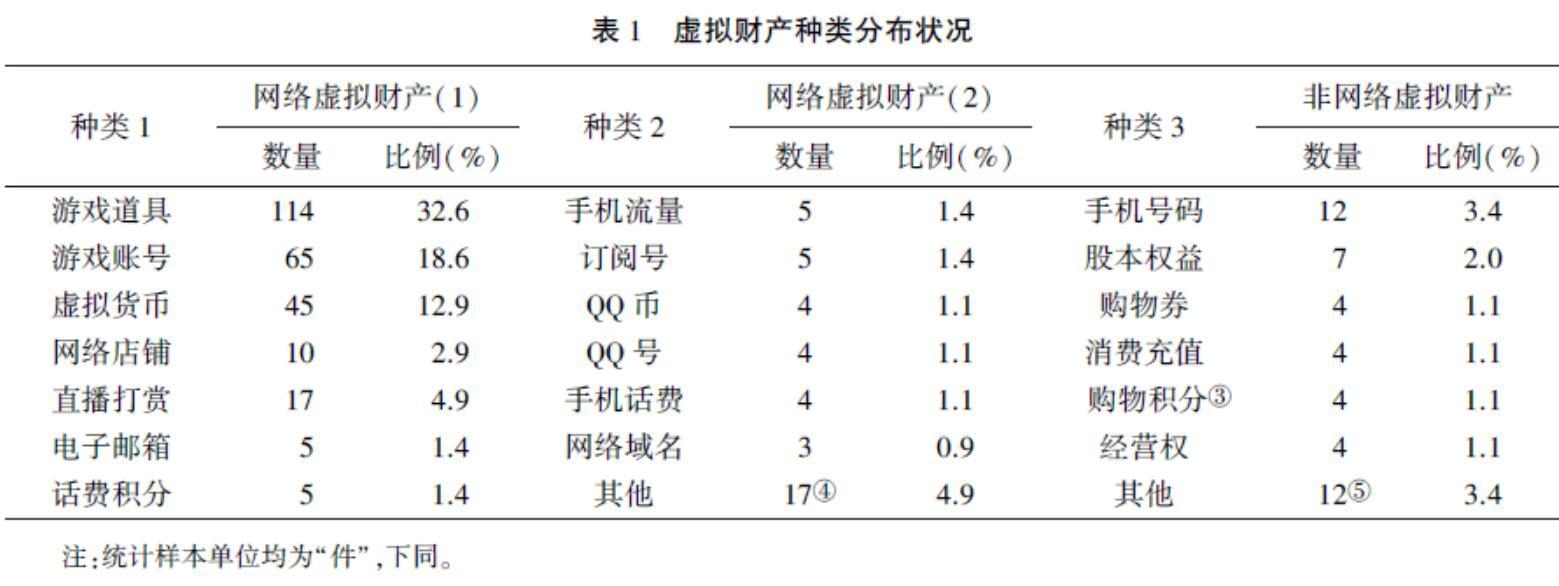

在实际案件中,虚拟财产是不是如《民法典》总则编第五章第127条规定的只有网络虚拟财产一个类型?哪些财产被法院界定为虚拟财产?在这些类型中,又有哪些经常面临纠纷?为了弄清楚这些问题,对样本案件中涉及虚拟财产的类型和数量进行了统计。

1.网络虚拟财产和非网络虚拟财产

从表1中可见,网络虚拟财产占比86.6%,種类为22种,而非网络虚拟财产占比13.4%,种类为12种。这在一定程度上颠覆了坊间对虚拟财产的认知,即虚拟财产并非仅指网络虚拟财产,非网络虚拟财产在其中也占据着重要的位置,根据长尾理论[16],只重视多数而忽视少数,会导致解决问题的机制发生系统性效率问题,从而徒增成本,不利于问题的解决。在区分网络虚拟财产和非网络虚拟财产的问题上,仍有一些错误的认识需要纠正。譬如,手机号是网络虚拟财产还是非网络虚拟财产?在法律上,手机号和手机是两个可以分离的客体,手机号不一定非要搭载在特定的手机上,一个没有手机卡的手机也可以用来上网、下载应用等。通过对实际案件的分析和整理发现,单纯就手机号码的归属问题发生争议的案件较多,占样本数量的3.4%(见表1),但是,当事人之所以想要获得涉案手机号码,并非出于不同手机号之间效用之差异,而是“身份”之差异,即该手机号为“靓号”,能够彰显使用人的地位、身份及资金实力。手机即便没有网络,但只要带有固定号码的手机卡,在不欠费的情况下,一样可以实现其拨号和通话的功能[17],也即手机靓号不通过网络便可以实现“靓号”之价值。再譬如,购物券属于网络虚拟财产还是非网络虚拟财产?购物券是店家在顾客再次购物时给予优惠的承诺书,代表着顾客可以享有的一种权益,该种权益的价值和价值的实现方式是抽象的,故无论是何种购物券,实务中多将其认定为虚拟财产。通过对实际案件统计发现,涉案的购物券可以分为两种:一种是网络购物平台发放的购物券参见浙江省杭州市西湖区人民法院(2019)浙0106刑初522号刑事判决书。,有在线购物折抵的功能,但是该购物券必须在线购物时才能使用,也就是说,必须依赖网络才能发挥其功能,这类购物券可以被界定为网络虚拟财产;另一种是线下商店发放的纸质购物券代表性案件为湖北省武汉市洪山区人民法院(2018)鄂0111民初8170号民事判决书中的民间借贷纠纷一案。在该案件中,一审法院直接将线下购物券识别为虚拟货币,笔者认为不妥,因为案件所涉购物券本质上是用来兑换礼品,虽然能够部分兑现,但是,也仅限于发放购物券的商家一方,其并不具备货币的流通性这一基本属性。,其不依赖于网络而存在,也并非货币,只具有线下购物时的折抵功能,可界定为非网络虚拟财产。对网络虚拟财产和非网络虚拟财产进行准确划分,有利于在立法和实务层面对不同类型虚拟财产的保护采取适宜的应对措施。部分知识产权学者主张“现有法律能够涵盖所谓的新兴事物出现的问题,没有必要事事呼吁立法”[18],但虚拟财产,尤其是网络虚拟财产有自己新型的存在方式,在财产保护方面,也应当有自己的特点,若不能对具体问题进行具体分析,想要对其进行合理保护并不现实。

2.数据和网络虚拟财产

《民法典》第127条将数据和网络虚拟财产并列于法条之中。在实际的案件中,由网络店铺访问量和网页访问频次等网络数据引发的纠纷也占有一定的比例,比如,网络店铺违规刷单或者刷网页的访问流量。而在此类案件中,相关网络数据均被一审法院认定为网络虚拟财产,在样本案件中,有3件(见表1脚注)由于网页访问流量产生的纠纷,将网页访问流量认定为网络虚拟财产,当事人均无异议。但如果线上的访问流量可以被认定为网络虚拟财产,那是不是意味着线下店铺的客流量也可以认定为虚拟财产?线下店可以通过口碑营销,熟人口口相传,通常无法直接体现为数据,但是网络购物环境是陌生人组成的空间,网络店铺首页所显示出来的访问量对消费者的最终决策影响较大。游戏装备和网络店铺访问量同样以数据的形式存在于网络,又同样对于使用者具有一定价值。在市场上,游戏装备和网络店铺访问量又有可以参考的市场价格,所以,既然游戏装备可以被认定为网络虚拟财产,网络店铺访问量为什么不行?故当实践已经走在前面,且学界理论上无充足之理由证明其错误时,将网络数据认定为网络虚拟财产并无不妥。而一旦以网络店铺访问量为代表的网络数据被认定为网络虚拟财产,网络数据又是数据的主要存在形式,则《民法典》第127条将数据和网络虚拟财产并列,其合理性似存在一定继续探讨的空间。

3.虚拟财产与无形财产

虚拟财产不等同于无形财产。从表1可以看出,在实际案件中,被认定为虚拟财产的财产类型中很大一部分是无形财产。但是无形财产不等于虚拟财产,因为“虚拟”二字其特征之一便是抽象,而“无形”之事物在价值和价值的实现方式上不一定是抽象的,诚然,“有形”之事物也不一定是具体的。例如,银行存款体现在当事人的账户余额上,其表现形式是一串数字,在形态上是“无形”的,通过银行账号进行盗窃从而导致账户余额发生变化是常见的财产纠纷案件。在财产属性方面,其价值和价值实现方式均不存在抽象一说,就不能认定为虚拟财产。经营权、股本权益等,虽然可能有合同或者认股书记载其权益,但是因为很多权益自身的价值和价值的实现方式是抽象的,故实务中多将其认定为虚拟财产。实际案件中,将股本权益认定为虚拟财产的案例占总样本的2.0%,经营权占1.1%(见表1)。基于以上分析,就虚拟财产的概念和范围在学界争议较大的情况下,部分学者主张《民法典》应当更加关注无形财产并不现实[1920],因为相关民事立法中并没有对无形财产做出具体规定,如果把无形财产的概念引入《民法典》,将会出现两方面的问题:首先,无形财产更多的是一个经济学上的概念,一旦引入民法,那么,民法上的无形财产和经济学上的无形财产怎样进行区分?其次,在民法内部,无形财产这一概念作为后来者,和虚拟财产又怎样划分界限?所以,在虚拟财产能够涵盖大部分无形财产的情况下,沿用民法对虚拟财产概念的使用可能更为合适。目前,《民法通则》《民法总则》以及已经出台的《民法典》均未对无形财产进行规定。此外,在样本案件中,亦未发现有将虚拟财产认定为无形财产的情形。

(二)区域分布

以往的实证研究表明,地域的差异性会对案件的审理工作产生较大影响[21]。具体到虚拟财产案件,发达地区、发展中地区和欠发达地区之间,在案件审理方面同样存在一些差异。

1.民事案件的上诉率

从案件的区域和案件终审层级的交叉分布来看(见表2),无论是在经济发达地区、发展中地区,还是欠发达地区此处之欠发达地区,具体包括新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区、青海省。,在一审即审结而当事人又没有上诉的比例较低,其中,发达地区基层法院审理虚拟财产案件的上诉率为60.4%,发展中地区为81.0%,欠发达地区为44.4%,均超过40%,三地区平均上诉率为65.9%。这说明,基层法院在处理虚拟财产这类新型财产案件的过程中并不得心应手,其裁判结果亦不能让大多数案件的当事人满意。出现这种情况的原因可能有以下几点:首先,虚拟财产作为一种新型的财产权利,在理论上,其权利属性未被明确,在实务中,可能会影响法官对整个案件属性的认知。其次,相关立法并不完善,导致实务中处理案件时缺乏法条依据,进而影响法院审判结果的公信力和各方對案件裁判结果的满意度。但是同样应当注意到,发达地区案件的上诉率比发展中地区低20.6%,考虑到欠发达地区由于只有13个样本,所以偶然性较大,若单从发达地区和发展中地区一审案件上诉率来看,案件的上诉率与法院所处地区的经济发展水平呈负相关关系,即经济发展水平越高,上诉率就越低。对此,推测性的解释是:在经济发达地区,当事人经济能力较强,对小额标的的虚拟财产可能并不那么上心。再次,其对虚拟财产的认知能力较强,更能理解和相信一审法院裁判结果的公平公正性。最后,法官的整体素质和业务水平较高,其更具能力解决案件处理过程中遇到的问题,而在经济发展中地区和欠发达地区,当事人经济能力和对虚拟财产的认知水平相对有限,法官的业务水平也参差不齐,在办案质量方面可能与经济发达地区有一定差距。

2.刑事、民事案件数量

从案件的区域和案件类型的交叉分布来看(见表3),无论是在经济发达地区、发展中地区,还是欠发达地区,民事案件所占比例都显著大于刑事案件。其原因可能包括以下几点:首先,虚拟财产人身依附性较小,即虚拟财产一般储存在计算机网络或者其他形式的介质中,具有“无形性”,在作案手段上,直接对财产的持有者进行人身攻击获利的可能性不大,这就在很大程度上避免了许多严重暴力型犯罪在虚拟财产案件发生的可能性。其次,虚拟财产面临作价难的问题,例如,当一起虚拟财产盗窃案件发生后,能否将其界定为刑事犯罪,对虚拟财产价值的认定就十分关键,但在实务中,对涉案虚拟财产进行合理评估并非易事,根据刑事诉讼过程中的“存疑有利于被告人”原则,涉案金额模糊的刑事案件可能无法达到立案要求。再次,当用户注册成为某游戏公司旗下的玩家后,双方就形成了服务合同关系,游戏公司若对玩家采取了不当的冻结账号、没收装备等行为,涉及的是民事违约,玩家想恢复权益就要提起民事诉讼。最后,对虚拟财产尤其是网络虚拟财产作案一般需要一定的技术能力和专业知识,这也在一定程度上为作案设置了更高的门槛。

(三)时间分布

随着科技的进步和社会经济的发展,因虚拟财产而引发的纠纷数量逐年增加。通过对样本中典型案件的数量进行统计后发现,20092019年间,虚拟财产案件的绝对数量在整体上呈现出快速上升的趋势。样本案件在数量上年平均增加97.50%(见表4)。如果考虑到未公布于中国裁判文书网的样本案件,则可推测出该类案件增加的绝对数量应该比表4中所示有增不减。除了科技方面的原因,在经济层面,资产虚拟化的趋势也是一个重要的推动因素,传统介质不但携带不便,也容易产生较高的交易和流通成本,以互联网和区块链技术为代表的新型财产存储和流通手段开始逐渐获得青睐。

(四)案件类型分布

由表5可见,在三级法院的案件类型分布状况中,均以民、刑两类案件为主。除此之外,统计结果还发现,管辖权异议案件和法院执行案件也占据一定的比例,分别占总样本比例的7%和2%。在管辖权异议案件中,同级自行移送管辖的案件仅1件,但是报请上级进行指定管辖的案件为23件,出现了一定程度的两极分化。出现这种情况的原因可能有以下几点:

执行00.020.651.4首先,虚拟财产的“无形性”特点使得对其侵权行为发生地的认定较为困难,例如,一款游戏的服务器可能放置在全国任何一个地方;其次,对于虚拟财产管辖权确定的问题,由于是新型财产案件,问题相较于常见案件更为复杂,各法院之间可能出现相互推诿的现象,故相关法院可能出于提高效率的目的而直接向上级法院申请指定管辖。出现一定比例的执行案件,可能的原因是虚拟财产的查封和执行涉及技术垄断的网络技术提供商,如果相关公司不能高效配合,很可能导致虚拟财产案件在判决之后无法被顺利执行。

(五)侵权者和被侵权者社会角色分布

无论是预防犯罪还是惩治犯罪,研究哪类人群易成为该类案件的高发群体都有其必要性。通过研究和分析高发群体的普遍特征,不仅有利于对可能发生的犯罪进行前期干预和在案件侦查、审判过程中对其进行合理引导,也便于在案件审结之后对其进行个性化改造。那么,哪些人群容易成为虚拟财产案件的高发群体呢?通过对样本案件的侵权者和被侵权者的数量系统梳理后发现,被侵权者的一方中,游戏玩家居于榜首,占到了总样本比例的近四成(37.1%,见表6),紧随其后的是游戏服务的买家该类人士一般也是游戏玩家,但是玩游戏的人不一定非要购买游戏服务,硬性地将购买游戏服务的人理解成游戏玩家,可能有不妥之处,所以,这里对二者还是进行了区分。、游戏公司、财产共有人、电信用户、虚拟货币持有人和直播平台的主播等。在侵权者中,游戏公司同样占比近四成(38.0%),其次是游戏服务的卖家、网络平台、游戏玩家、直播平台、虚拟货币发售平台和虚拟货币销售中介。在提起诉讼的主体中,排名前三的类型均与游戏有关,占到总样本比例的55.7%,在被起诉的主体中,这一比例为56.7%。造成这种现象的原因可能包括以下几点:首先,青年群体是网络用户的主体,网络游戏又是最吸引该类群体的产品之一,根据第47次《中国互联网络发展状况统计报告》,截止到2020年12月,我国网民总数为9.89亿,其中,手机网络用户9.86亿;网络游戏玩家总数为5.18亿,占全部网民总数的52.4%;手机网络游戏用户规模达5.16亿,占手机网民的52.4%[22]。在庞大的人口基数下,与游戏有关的案件占虚拟财产案件总样本比例最大也可以理解;其次,资产虚拟化仍处于逐渐推进的过程之中,近年来,除游戏之外的许多新型虚拟财产案件涌现出来,但是类型较为分散,所占比例并不高。例如,虚拟货币持有人与虚拟货币发售平台、虚拟货币销售中介之间的矛盾,直播平台的主播与直播平台之间的利益冲突,甚至是购房积分的持有者和购彩积分的持有者与盗用者之间的纠葛,这些新兴的虚拟财产案件丰富了法院所接触到的虚拟财产的类型。与此同时,越来越多的实物资产转化为数字化的形式进行储存,也使得传统法律规定和理论界、实务界对财产权的古板认识面临巨大挑战,其中,最具代表性的是貨币的虚拟化。我国并未承认民间流通虚拟货币的合法地位参见2017年9月发布并实施的《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部等关于防范代币融资风险的公告》。,但是,货币数字化的大趋势迫使上层建筑进行改革。自2014年中国人民银行数字货币研究所启动相关研究以来,区块链接技术应用于数字货币的技术已经逐渐成熟。2020年4月,央行法定数字货币DCEP在农行内测的消息更是引起轩然大波。所以,可以预见的是,一旦央行法定数字货币正式落地发行,今后有关法定数字货币的虚拟财产案件可能会快速增加。

(六)案件争议焦点类型

虚拟财产案件之所以面临上诉率高、发改率高的尴尬局面,与其审理过程中需要认定的难点多联系密切。通过对样本案件的裁判难点的整理和分析,发现在案件的裁判过程中,案件争议焦点主要集中在虚拟财产能否构成侵权客体、能否被合理定价、能否被认定为物权、能否入股和转让这四个类型的问题上。

1.能否构成侵权客体

关于虚拟财产能否构成侵权客体,涉及该类型争议焦点的107个案件全部支持构成侵权客体(见表7),相关法律依据的适用也较为集中

例如,大多数民事案件都引用了《中华人民共和国民法总则》的规定:民事主体享有物权、知识产权,法律规定网络虚拟财产作为物权客体的,依照其规定。,说明实务界对该问题有着较为统一的认识。此处不再做过多讨论。

2.能否被合理定价

关于虚拟财产能否被合理定价,涉及该类型争议焦点的85个案件中,有70个被合理定价,占总样本的82.4%,但也有15个无法被合理定价,占比17.6%。涉案虚拟财产无法被合理定价将导致一系列程序和实体问题,甚至导致案件无法审理。学界一般认为虚拟财产定价的方法大体有市场法、重置成本法、收益法和综合法四种,但实证研究结果表明,除市场法外,重置成本法和收益法并不具有广泛代表性,部分学者所提及的综合法也缺乏具体标准和步骤[2324]。虚拟财产想要被合理定价,首先要弄清涉案虚拟财产的类型,其次再选择实用性较强的评估方法。从表8中可以看出,市场法、拍卖法和法院认定法的适用无论在数量上还是在成功率上,都具有显著优势。相比之下,当事人协商法和第三方机构评估法不但适用案件数量少,而且成功率也较低。但是,以市场法为手段对虚拟财产进行价值评估的成功率较高,并不意味着所有类型的虚拟财产都适合用该种方法进行价值评估。譬如,手机靓号就不适用该法进行评估,因为手机号是“独一无二”的,市场法的适用需要以同种类产品在市场上的价格为参照物,而手机号的特殊属性使其很难在市场上找到合适的替代品。但是“独一无二”的东西却很适合拍卖,手机号通过司法拍卖来评估其价值,已经成为各级法院常用的价值评估手段。实证研究表明,游戏账号和游戏服务用市场法进行评估成功率较高,除了游戏公司自身的报价之外,很多购物平台上的游戏账号相关服务的出售价格也可以作为参考。对常用的三大电商平台上344个游戏店铺的交易状况进行数据统计发现该三大平台分别为:天猫(淘宝)、京东、拼多多。,其平台上所出售的服务,即游戏账号的出售、出租、代练和找回,都有较为详细的报价,基本涵盖了网络游戏案件可能的救济途径类型(见表9)。法院直接定价法与第三方专业机构评估法相比,虽然在评估技术上可能略显粗糙,但在实际案件中却有着不俗的表现,成功率为88.2%(见表8),即当涉案虚拟财产既不适用市场法和拍卖法进行评估作价,当事人之间亦无法达成共识且涉案虚拟财产价值又不足以引进第三方评估机构进行评估,抑或是第三方评估机构亦无法合理进行评估时,直接由法院综合考虑相关因素进行价格认定。在评估虚拟财产的众多策略中,该方式通常可兜底适用。

3.如何确认权利属性

关于如何确认虚拟财产的权利属性。由表7可见,有19.1%的样本案件法院支持虚拟财产物权说,但也有15.7%的案件法官认为将其认定为物权缺乏法律依据。从数据上看,两者平分秋色,说明实务中法官在审理案件时对该问题所持观点分歧较大。已经人大表决通过的《民法典》总则编第五章第127条规定:“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定。”这一规定的实际应用价值十分有限,只是为虚拟财产的相关立法起总的引领作用,相比于2017年3月15日全国人大通过的《中华人民共和国民法总则》,在立法层面并未进行创新。实际上,该规定出台后,反而在学界和实务界引起更为激烈的争论,至今,有关虚拟财产属性的问题仍未形成一种较为一致的观点,相关立法也离完善相距甚远。那么,虚拟财产应不应该被认定为物权呢?从实证结果可以看出,将其认定为物权似乎更有利于案件的顺利解决。在样本案件中,也仅有一个案件当事人提起了上诉,因为一旦其被认定为物权,相关民事案件便可以适用原《物权法》和《民法典》之物权编的相关规定进行处理。可是,从理论上来说,一旦将虚拟财产视为财产上的“物”,那么,基于物的属性,它的权利就应当是完整的。具体地说,民事主体对物具有占有、使用、收益和处分的权利,而虚拟财产有时会面临无法进行收益,甚至无法处分的困境。关于虚拟财产属性,学界仍在进行激烈讨论,有物权说、债权说、知识产权说和新型财产权利说等,目前,物权说和债权说逐渐占据上风,但是,究竟哪种学说最为合适目前尚无定论。对虚拟财产的权利属性这个问题,笔者主张,根据虚拟财产利益存在的法律关系的性质确认虚拟财产属性。

4.能否入股和转让

实证研究表明,多数法院认定虚拟财产不能入股和转让,占样本总数的17.1%,相比之下,只有9.1%的样本案件对此表示肯定。该问题主要发生在网络虚拟财产上,通过对裁判文书的整理不难发现,解决该问题的关键是弄清楚使用者在注册账号时所勾选的格式条款是否全部有效。而此类格式条款中一般规定,账号、店铺、点券等网络虚拟财产的所有权归属于网络公司,禁止赠与、借用、租用、转让或者售卖。比如,腾讯公司在游戏玩家开通游戏服务时,会明确告知注册方游戏账号及其装备的所有权属于腾讯公司,玩家只有使用游戏账号和装备的权利;再比如,杭州淘宝网络有限公司在商家注册淘宝店铺时,明确告知该店铺所有权属于淘宝公司,商家只有使用权而没有所有权,且未经淘宝公司同意,相关店铺使用权不得转让。但笔者认为,该格式条款存在一定程度的不合理之处。

首先,该格式条款对案件的审理造成了困难。在实际审理案件的过程中,法院时常根据该格式条款认定虚拟财产的使用人没有处分该虚拟财产的权利,基于民法的自愿原则,很少有法院主动审查该条款本身是否存在问题,但若严格依据该格式条款,会对实际案件的高效、公正处理造成一定阻碍。以研究样本中一个典型案件为例参见上海市中级人民法院(2019)沪02民终7631号民事判决书,尹某某、袁某某与赵某某合伙协议纠纷一案。该案件为全国首例微信公众号虚拟财产分割案。,原告和被告原本是一微信公众号的合伙经营者,但是由于相互间缺乏信任而决定对微信公众号的财产权益进行分割,然而,腾讯公司的《微信公众平台服务协议》中载明:微信公众号的所有权归腾讯公司所有,用户完成注册后只有使用权,账号使用权禁止赠与、借用、租用、转让或者售卖。根据这一条款,双方当事人中最先注册该微信公众号并通过审核的,应该是该公众号的使用权人,但是,实际运营人却是包括三名原告和一名被告在内的四人,这明显是违反该条款的。另外,法院在审理过程中,认定以微信公众號为基础的合伙协议成立,已经是对上述格式条款的突破,更引人注目的是,原注册方已经不再掌握涉案微信公众号的使用权,而是转移到了被告一方,法院最终判决被告给予原告以经济补偿。这一判决结果起码认可了两个事实:第一,法院间接认可了微信公众号使用权可以转移的事实;第二,微信公众号并非仅属于注册者一方,而是属于合伙人全体,且其他合伙人的微信公众号使用权可以折价,即能够对各自的份额进行价值评估并售卖,此两点均是对腾讯公司《微信公众平台服务协议》格式条款的直接突破。若完全按照网络公司和用户之间生效的格式条款进行审理,那该案件将会变得较为繁琐,有画蛇添足之嫌。

其次,很多法院支持该格式条款的部分理由

也很难让人信服。大多数法院之所以对该格式条款表示支持,除了民法中的自愿原则以外,还认为网络用户是为了获得“体验”才进行账号的注册,既然用户获得了体验(如游戏体验),就不应当再奢求虚拟财产的所有权参见北京市第三中级人民法院(2019)京03民终10897号民事判决书、广东省广州市天河区人民法院(2013)穗天法民二初字第4742号民事判决书、江西省新余市渝水区人民法院(2017)赣0502民初718号民事判决书、北京市朝阳区人民法院(2017)京0105民初58326号民事判决书等相关法律文书。。但细以析之,该理由并站不住脚,仅仅因为游戏玩家和微信订阅号等网络虚拟财产的使用者获得了体验就认为其不具有虚拟财产的所有权未免匪夷所思。比如,某人买了新的电脑,既获得了惊喜又获得了玩电脑的体验,难道因为这种体验就能认为电脑的所有权不属于他而属于电脑的生产商吗?网络技术提供商之所以让用户免费注册,是为了打开市场,一旦用户注册成功,用户就开始在该平台上消费“注意力”,另外,一些功能要付费才能使用。与此同时,公司并不会为每一特定主体开发新的技术,这类似于产品的标准化生产模式,不过,在网络空间内更为简单和便捷。是故,在网络公司与用户之间,理解为买卖合同关系可能更为恰当。而一旦用户支付了对价,虚拟财产的所有权也应当相应地归用户所有,用户基于该财产产生的收益,自然也归其所有。

最后,该格式条款的内容不符合实际需求。除了处分权之外,其内容还包括网络虚拟财产的所有权归网络公司所有。事实上,无论是游戏账号还是网络店铺,数据作为一种载体,本身并没有价值,价值由谁挖掘、创造,所有权就应归谁[25]。如游戏玩家可能需要几年时间才能打出一套顶级装备,微信订阅号的使用者也需要长时间的积累才能发展出数量庞大的粉丝群体。网络虚拟财产的价值通常在使用过程中被使用者创造,其所有权也应归属于使用者。有的学者或者实务界人士不禁要问,网络公司完全控制着网络虚拟财产的产生和消亡,而使用人却无法基于其所有者的身份对虚拟财产进行任意处分,从这个角度来看,还算有所有权吗?笔者认为,这可以解释为部分财产权的一种委托管理,在委托的过程中,所有者并不对自己的财产完全占有,即所有权人虽无力掌控网络虚拟财产的产生和消亡,但是仍可以依法对网络虚拟财产进行处分,要求将自己投入的社会必要劳动时间转化为财富。若网络公司基于技术垄断优势对用户应有的权利设置诸多阻碍,既不利于用户利益的保护,也不利于市场正常交易的进行,甚至会在诉讼中影响案件的公平公正处理。一种可能的解决方式是,网络公司可以在要求获得一部分佣金的情形下对用户提供帮助,但不得对用户的处分行为在技术上设置阻碍。

部分知识产权学者主张,网络公司技术的开发者拥有版权,受著作权法保护,若片面地认为网络虚拟财产的所有权归用户所有,可能有失偏颇[26]。但是,对数据的所有权并不代表对专利拥有所有权,如产品和其上的知识产权,用户可以使用数据,可以向网络公司申请对数据进行注销,但不能对开发者编写的原始程序进行改写绝大多数网络公司也不允许,只有极少数公司的虚拟社区允许用户参与编写,如第二世界。,故对数据的所有并不代表对知识产权的侵犯。另一部分知识产权学者主张,此处使用者所创造的“价值”,体现为使用“新数据”的权利,这些数据先前已经被网络公司开发出来,对网络公司来说,用户的“升级”无法体现价值的增加。但是,由于“晋级”“获得装备”“获得粉丝量”需要“做任务”,在网络公司设置门槛和规则的情形下,一旦用户通过努力达到了要求,网络公司同样应当依照规则使用户享受使用“新数据”的权利,在该权利可以转让的情况下,价值就能体现出来(见表9,有的游戏账号甚至价值百万)。所以,知识产权说所主张的用户“不创造价值说”,要区分具体的情形和所针对的对象。

(七)案件裁判效果

在所有的终审案件中,未经过改判或者发回的案件共236件,占所有样本的67.4%;发回重审的共38件,占10.9%(见表10),全部由基层法院一审,由中院发回重审;而改判的为76件,占所有样本的21.7%(见表10),一审法院包括初审法院为基层法院的案件和初审法院为中级人民法院的案件,数据收集过程中未发现有虚拟财产案件直接由高级人民法院或者最高院进行审理的情况,所以,此处不涉及对后二者的讨论。为基层法院,由中院进行改判的为75件,一审法院为中院,由高院依法改判的案件仅1件。其中,改判和发回的案件数量共占样本案件的33.6%,这也进一步说明,一审法院在审理该类案件时在事实、证据的认定以及法律的适用方面存在困难,除了立法不足和对虚拟财产的属性了解不够之外,以下原因也可能是导致该种情形的重要因素:首先,审判委员会未充分发挥作用,对案件的讨论不足,对于新兴的案件,当面临立法不足及法律适用不明确的情形时,应当提交审判委员会进行讨论,但是,在实际案件中可以发现,审判委员会存在效率低下、责任弥散、运行封闭等固有的问题,这使得其在处理新型虚拟财产案件时不能够及时、准确地对难点进行处理;其次,法官对互联网和区块链等新型技术手段缺乏了解,在实际案件中,不能对虚拟财产的类型及其作案手段准确识别,从而在案件事实、证据认定方面困难重重,不利于其对案情的精确把握。

(八)刑事案件罪名分布

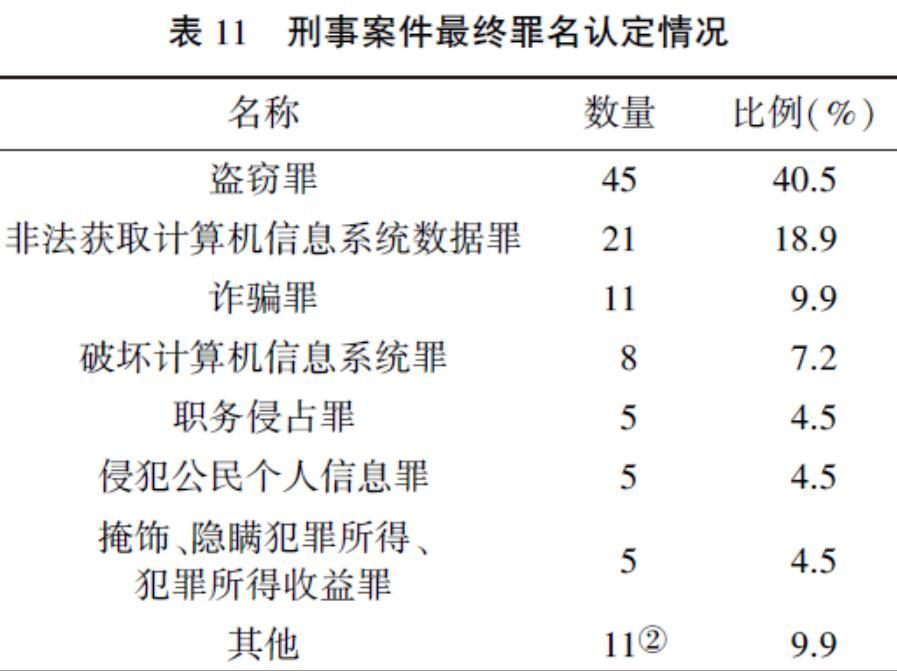

虚拟财产刑事案件应当如何定性在学界曾一石激起千层浪[2735],在实际案件中,有关法院对此究竟如何认定,是否与学界所探讨之问题及解决方式有所不同,值得进行实证上的探究。由表11可见,在刑事案件罪名的最终认定上,盗窃罪占40.5%,非法获取计算机信息系统数据罪占18.9%,诈骗罪占9.9%,排名前三的犯罪占据总样本的近七成(69.3%)。非法获取计算机信息系统数据罪和破坏计算机信息系统罪在作案手段上较为相似,若将破坏计算机信息系统罪也归入最为集中的罪名中,那么排名前四的犯罪将占据总样本的76.5%。这说明,在因虚拟财产引发的刑事案件中,相关罪名呈现出较为集中的趋势,这有利于为有关犯罪的预防和审理工作理清重点端口。出现这种现象的原因可能是:首先,虚拟财产具有一般财产的价值性,有些虚拟财产的价值巨大,譬如,一些游戏账号的网售最高价竟达到百万元(见表9),在利益的引诱下,犯罪人可能会铤而走险,故如盗窃、诈骗等传统的犯罪手段在虚拟财产案件中频繁出现;其次,与传统财产权相比,虚拟财产有着自身的特点,其最大的特点是价值和价值的实现方式具有抽象性,对于网络虚拟财产来说,还具有储存方式上的虚拟性,故此类侵权案件中直接侵害人身的暴力型犯罪较少(譬如,抢劫罪案件只有3件,仅占比2.7%),相反,其手段一般比较隐秘,需要借助互联网或者区块链等新型技术进行,于是,与互联网犯罪紧密相关的非法获取计算机信息系统数据罪和破坏计算机信息系统罪便占据着相当一部分的比例(26.1%)。

三、虚拟财产保护的因应之策

(一)以价值和价值实现方式的抽象性作为认定虚拟财产的重要标准

研究表明,以是否存在于虚拟空间和是否“无形”来作为虚拟财产的判断标准可能都不恰当。但在无形财产和财产性权益等概念未引入民法的情形下,越来越多的无形财产和财产性权益被法院认定为虚拟财产是一个必然的趋势,否则,相关案件将无可适用之法条,不利于当事人权益的保

护。从样本案件来看,被认定为虚拟财产的32个类型中,有的是“有形”财产,有的是“无形”财产,尽管存在形式各异,但它们却有着共同的特征,那就是在价值和价值的实现方式上具有抽象性。是故,以价值和价值的实现方式是否具有抽象性来认定一种财产是否为虚拟财产,更符合案件实际审理的需要。第一,与常见的财产类型不同,虚拟财产的价值具有抽象性,体现在其价值无法被直接“量化”,也即在是否具有价值这一问题上,很多人都能给出肯定的答案,但该虚拟财产究竟有多少价值,对不熟悉的人来说常常无法一言道明。第二,虚拟财产价值实现方式的抽象性首先体现在需要通过新的方式去实现,如作为新型的营利方式,直播博主需要将其获得的直播打赏币与直播平台进行兑换,才能最终获得收入。另外,這一过程多数情况下还需要借助新型的载体,如线上购物券作为网络虚拟财产,其价值的实现需要借助于网络。而软件激活码作为非网络虚拟财产,其价值的实现需要借助电子设备和软件程序。故当虚拟财产越偏向于以新的方式和新型的载体实现其价值时,越会显著提高人们对其价值实现方式抽象性的感知。第三,虚拟财产还具有流动性,某一类虚拟财产价值和价值实现方式的抽象性可能不会一直存在,随着技术和商业模式的创新和发展,新的虚拟财产类型也会涌现出来。所以,笔者认为,将虚拟财产种类看成一个动态区间比较合理,当知识更迭的速度小于等于人类认知能力的时候,能够显著减少此类财产的种类和数量,但如果技术和商业模型的创新速度更迭太快,则会正向促进其种类和数量的增加。

另外,对于部分有实物作为载体的虚拟财产来说,直接认定为常见的财产类型即可,根据上述标准将其划分为虚拟财产岂不弄巧成拙?对于上述可能存在的疑惑,笔者认为,这是对实际案件缺乏实证考察所产生的错误认知。单纯从概念去推导概念可能会导致理论与实际相距甚远,在缺乏实证研究的情形下,片面地从概念上推断法院在认定虚拟财产方面存在瑕疵可能会遗漏关键变量。由实证研究可知,有形虚拟财产的案件为11件

线下购物券(2)、股本权益书(4)、购房积分卡(2)、购彩积分卡(2)、经营权证书(1)。,有5种类型,占所有非网络虚拟财产案件总样本的27.7%。由表4可见,虚拟财产案件数量呈快速增长趋势。可以料想,在未来,有形的虚拟财产案件将会越来越多。虽然司法裁判中对虚拟财产的认定可能不一定准确,但直接把纸质购物券、购房积分卡等“有形的虚拟财产”认定为常见的财产类型恐怕也难以服众。在虚拟财产的相关概念未进行准确定义的情形下,法院从结案息诉和让相关当事人满意的角度出发,将一些价值和价值实现方式具有抽象性的财产认定为虚拟财产并无不妥,否则,相关当事人的权益将无法及时得到保护。

(二)区分网络虚拟财产和非网络虚拟财产

在虚拟财产的类别上,可划分为网络虚拟财产和非网络虚拟财产。事实上,在网络虚拟财产概念已经频繁使用的情况下,学界和实务上对网络虚拟财产与其他虚拟财产之区别的认识仍比较模糊。在有些案件中,甚至有法院直接将手机号视为网络虚拟财产进行裁判参见山东省临沂市莒南县人民法院(2019)鲁1327執异60号执行裁定书,临沂聚丰典当股份有限公司、陈某某典当执行纠纷案。,在对涉案虚拟财产的基本属性缺乏明确认识的情况下,法院判决的公信力和说服力一定程度上受到质疑。另外,区分网络虚拟财产与非网络虚拟财产的意义还在于两者保护方式的侧重点可能有所不同,对于网络虚拟财产来说,应注重线上保护,并强调技术支撑,对于非网络虚拟财产来说,应加强线下保护,强调传统财产权保护方式和新型技术手段并用。非网络虚拟财产案件不依赖网络而存在,其存在形式多种多样,既可以由简单的一张纸记载其权利,也可以是没有任何记载凭证,但事实上被相关当事人认可的一种事实状态。所以,对于非网络虚拟财产来说,强调其线下保护就尤为重要。当然,不完全依赖于网络并不代表不能以网络为介质,所以,对于某些可能会使用网络作为介质的非网络虚拟财产,不但要通过传统方式对侵权行为进行规制,而且还要注重新型技术手段在保护非网络虚拟财产方面的应用。

(三)强化对案件起诉方为游戏玩家案件的双向社会教导功能

研究表明,随着财产虚拟化趋势的延伸,近年来,有很多新型的虚拟财产侵权案件进入公众视野,但是,必须注意到的是,游戏玩家诉网络游戏公司的案件在比例上仍然占据着榜首。处理该类案件的一个常见的方向是,对侵权者(比如网络游戏公司)进行惩罚,使其恢复游戏玩家的虚拟财产。但是,仅从这一个方向出发并不能使问题得到很好的解决。游戏玩家一般属于年轻群体,一旦作为胜诉者的游戏玩家不能把时间、精力转移到实际的生活、工作中来,那么,法院在维护其利益的同时也等于变相地对其利益进行了损害。一种可能的解决方式是,在处理虚拟财产案件时,对痴迷于网络游戏的玩家进行口头教育,引导其理性走向社会。

(四)构建虚拟财产评估方法的合理选择机制

除传统的市场法、重置成本法、收益法外,涉案虚拟财产的评估可以加强对第三方专业机构评估法和法院直接认定法的使用,并在评估方法方面构建合理的选择机制。实证研究表明,虚拟财产不同的评估方法适用于不同的虚拟财产类型和评估阶段,比如,手机靓号就适合用拍卖法而不是其他方法,而大多数游戏装备适合用市场法。对于一些既可以使用市场法又可以使用拍卖法进行价值评估的虚拟财产来说,可以优先考虑市场法,因为司法拍卖充满不确定性,而且容易徒增成本[3637]。除市场法外,有关学者主张的重置成本法、收益法虽不常见,但却像市场法一样拥有便捷性,而综合法则较为笼统,缺乏适用的具体步骤和规范[38],所以,在虚拟财产评估方法合理的选择机制中,不再对综合法进行采用。构建虚拟财产评估方法合理选择机制的具体思路为:在选择具体的评估方法之前,应当允许双方当事人就虚拟财产的价值和评估方法进行协商,当协商不成时,则以市场法、重置成本法、收益法、拍卖法为主,加强对法院直接定价法的使用。第三方评估机构具有专业性强的优点,但实证研究发现,其也有评估速度慢、失败率高的弊病,所以,只有在特别需要时才建议使用第三方机构评估法。具体步骤为:双方当事人无法就虚拟财产的价值和评估方式协商一致时,若涉案虚拟财产能够适用市场法、重置成本法、收益法、拍卖法进行价值评估,则根据不同的虚拟财产类型选择合适的评估方法,不再考虑其他方法,但是,如果不能顺利进行评估,则应当看涉案虚拟财产的价值。一种情形是,涉案虚拟财产价值巨大,则可以引进第三方专业评估机构,若第三方评估机构依法依规评估成功,则不再考虑其他方法,若失败,则由法院综合考虑多方面因素直接进行认定;另一种情形是,涉案虚拟财产为一般价值的财产,则可直接由法院综合考虑多方面因素后直接进行认定。

(五)减少格式条款对网络用户权利的限制

减少格式条款对网络用户权利的限制,明确用户拥有网络虚拟财产所有权和处分权。以游戏账号为例,若所有权归于账号的使用者,就要突破注册账号时格式条款对虚拟财产使用者收益、处分权利的限制,若所有权归于网络公司,则对于账号用户来说明显不公平。数据载体本身是没有价值的,其价值通常是在使用过程中产生,如游戏账号附带的装备和微信公众号附带的粉丝量,都是用户付出一定的时间和精力换来的成果。所以,应当禁止网络公司限制用户虚拟财产所有权的格式条款。另一个问题是,由于网络公司完全有能力随时将账号进行回收、冻结,事实上,即便用户拥有所有权,也无法对账号进行实际上的管控。一个可能的解决方式是,将其视为财产的一种委托管理,即用户将数据载体的所有权委托给网络技术平台进行管理,并通过关注和使用该平台为网络公司创造价值,相应地,网络平台应尊重用户对其网络虚拟财产的所有权。由于该数据载体与使用者创造之价值具有不可分割性,网络技术平台通过格式条款将数据的处分权控制在自己手里,使用户在账号上付出的社会必要劳动时间难以转化,不但不利于用户权益的保护,而且也不利于市场交易的进行,甚至会给相关案件的审判设置难以解决的障碍。所以,在禁止网络公司使用限制用户虚拟财产使用权的基础上,一种可能的解决方式是,网络公司可以在要求获得一部分佣金的情形下提供帮助,但不得对用户的处分行为在技术上设置阻碍。网络平台应尊重用户对账户的处分权,不得干涉其赠与、借用、转让或者售卖虚拟财产。

(六)引进有专门知识的人士参与审判委员会对案件的讨论

虚拟财产案件的一审案件上诉率高

通过对裁判文书的检索可知,一审民事案件总数量为51 570 270件,二审民事案件的总数量为5 736 152件,由此可见,民事案件的平均上诉率大约为11.1%;一审刑事案件总数量为6 322 845件,二审刑事案件数量为764 354件,上訴率大约为12.1%。而虚拟财产民事案件的上诉率大约为70.5%,刑事案件的上诉率大约为21.5%,所以,无论从民事案件的上诉率还是从刑事案件的上诉率看,都远高于民事和刑事案件的平均上诉率。,与审判委员会未对相关案件进行充分、有效的讨论有密切关系。在新型虚拟财产案件的审判过程中,审判委员会面临固有弊病和新生问题的双重挑战。首先,审判委员会存在效率低下、责任弥散、运行封闭等固有的问题,会使其在处理新型虚拟财产案件时反应迟钝,不能迅速、准确地对难点进行处理;其次,对互联网和区块链等新型技术手段缺乏了解,审判委员会中缺乏有技术背景的人员,不能对案件类型及其作案手段准确识别,从而在案件事实、证据认定方面出现困难,不利于其对案情的精确把握。解决上述问题可能的思路是:首先,应当在既有成果的基础上,继续推进审判委员会改革试点工作,强化其对新型案件的协商和讨论功能;其次,进一步提升民事诉讼法中的“有专门知识的人出庭”制度,建立有互联网、区块链等新兴技术背景的专门知识的人士进入审判委员会制度,在签订保密协议的前提下,可以向社会公开招聘有新型技术背景的专业人员参与审判委员会对案件的讨论工作,必要时给予其一定的报酬。

(七)加强对重点罪名的预防和研究

研究发现,虚拟财产的刑事案件主要集中在盗窃罪、非法获取计算机信息系统数据罪、诈骗罪和破坏计算机信息系统罪四类犯罪上,这为与虚拟财产有关案件的预防和审判理清了重点端口。关于预防犯罪:首先,盗窃罪和诈骗罪是比较传统的财产类犯罪,应加大宣传力度,提醒居民提高防范意识,以免犯罪分子乘虚而入;其次,非法获取计算机信息系统数据罪和破坏计算机信息系统罪属于随着互联网经济的产生而出现的新的罪名,应强化技术层面的监管,督促电信企业和网络公司加强自身防火墙的设置,定期排查系统安全漏洞,以防患于未然,还要加强对接受过网络技术培训的毕业生以及相关从业者的普法宣传力度,引导其将自己掌握的网络技术应用于经济社会需要的领域。关于犯罪的侦查、审理工作:首先,应当认识到即便面对盗窃罪和诈骗罪这种传统的财产犯罪,对其犯罪手段的认定也可能会成为难点,随着技术的发展,当事人掩盖犯罪证据的手段也会随之增加,所以,面对狡猾的犯罪分子,如果用传统的眼光审视财产虚拟化背景下的盗窃罪和诈骗罪可能会使案件无法被侦破,最终导致其无法被公平公正审理。一种可能的解决方式是,在对有关虚拟财产的盗窃案和诈骗案重点关注的同时,对相关作案手段以及与之有关的新技术进行及时梳理,并公之于众。其次,实证研究表明,对于新兴的非法获取计算机信息系统数据罪和破坏计算机信息系统罪来说,此类犯罪的当事人学历较高,一般接受过较高程度的教育,且多数属于计算机领域的专业人士,在侦查和审理时,应当引进比其更为优秀的技术人才,对其犯罪手段和经过进行技术层面的全面解读。此举不但有利于使当事人尽快认罪认罚,也有利于法官对案件的性质和严重性程度进行合理评估。

(八)尽快出台与《民法典》第127条配套的相关解释

我国法学研究和立法实践受大陆法系国家影响颇大,但我国数字经济发展指数远超传统的大陆法系国家

“电通安吉斯网络”与英国经济咨询公司牛津研究院共同发布的《数字社会治理指数2019》,调查了24个国家的4.3万人,最终,新加坡、美国、中国位列前三,传统大陆法系国家只有德国进入前十,而且是前十名的最后一名。。当意大利的部分学者还在关注无形财产的时候,新型的虚拟财产已经在我国财产保护方面激起不和谐的浪花。由实证数据可知,我国《民法典》物权编仅对有体物和部分权利进行保护

《民法典》第115条规定:“物包括不动产和动产。法律规定权利作为物权客体的,依照其规定。”,无法涵盖无形的虚拟财产(如网络虚拟财产和手机号),知识产权法也只能对部分无形的虚拟财产进行保护,而无法涵盖很多有形的非网络虚拟财产(如纸质购房积分卡)。但正如一位著名的意大利法学家所说:教条式概念既违反了普遍的法律认知,又容易导致其在财产规范的技术层面与法律、社会,尤其与经济发展的需求相脱节[39]。因此,在虚拟财产保护方面应突破传统思维限制,结合我国发展实际需要积极进行立法创新。实证研究表明,鉴于《民法典》第127条本身的规定较为笼统,可能无法适应案件审理的实际需要,法条本身可能也存在概念的瑕疵

首先,在以网络店铺访问量为代表的网络数据是否为网络虚拟财产等问题不明确的情况下,《民法典》第127条将数据和网络虚拟财产并列并不妥当;其次,实证研究表明,虚拟财产也不只有网络虚拟财产这一个类型。,所以,出台与该条配套的相关解释已迫在眉睫。除文中已列举的建议或能为完善相关立法提供一些思路外,还应注意的是,仅就网络技术提供商内部来说,职务侵占也较为常见(约占刑事案件的4.5%,见表11)。随着技术的发展,普通民众对技术的理解可能越来越困难,而网络技术提供商内部发生自利行为却越来越便捷,这种技术、信息上的不对称为虚拟财产侵权案件的出现提供了温床。所以,既要重点加强对网络技术提供商的监管,也要督促网络技术提供商加强对其内部工作人员的监督,必要时,对相关机构或个人处以惩罚性赔偿。

参考文献:

[1]沈健州.从概念到规则:网络虚拟财产权利的解释选择[J].现代法学,2018(6):4353.

[2]张明楷.非法获取虚拟财产的行为性质[J].法学,2015(3):1225.

[3]杨立新.民法总则规定网络虚拟财产的含义及重要价值[J].东方法学,2017(3):6472.

[4]程建华,高锋志.侵犯“网络虚拟财产”的行为如何定性[J].人民检察,2005(12):3536.

[5]王洪用.网络游戏虚拟财产案件的裁判思路[J].人民司法,2019(22):7583.

[6]马一德.网络虚拟财产继承问题探析[J].法商研究,2013(5):7583.

[7]孙山.网络虚拟财产权单独立法保护的可行性初探[J].河北法学,2019(8):218.

[8]许可.网络虚拟财产物权定位的证立——一个后果论的进路[J].政法论坛,2016(5):4956.

[9]李佳伦.网络虚拟人格保護的困境与进路[J].比较法研究,2017(3):193200.

[10]陈如良,胡瞻智.游戏虚拟财产的执行[J].人民司法,2014(5):4750.

[11]臧德胜,付想兵.盗窃网络虚拟财产罪名的认定[J].人民司法,2017(7):2730.

[12]姚万勤.盗窃网络虚拟财产行为定性的教义学分析——兼与刘明祥教授商榷[J].当代法学,2017(4):7285.

[13]张金钢.窃取网络虚拟财产的行为宜认定为盗窃罪[J].人民检察,2019(7):7576.

[14]刘明祥.窃取网络虚拟财产行为定性研究[J].法学,2016(1):151160.

[15]瞿灵敏.虚拟财产的概念共识与法律属性——兼论《民法总则》第127条的理解和适用[J].东方法学,2017(6):6779.

[16]克里斯·安德森.长尾理论[M].乔江涛,译.北京:中信出版社,2006:12.

[17]罗春燕.电信网间主叫号码传送规范探讨[J].中国新技术新产品,2009(2):1920.

[18]邓社民,李炳录,韩金山.再论网络虚拟财产的法律性质——以玩家对网络游戏装备享有的权利性质为视角[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2019(5):3137.

[19]马俊驹,梅夏英.无形财产的理论和立法问题[J].中国法学,2001(2):102112.

[20]吴汉东.无形财产的若干理论问题[J].中国法学,1997(4):7783.

[21]左卫民.审判委员会运行状况的实证研究[J].法学研究,2016(3):170.

[22]第47次《中国互联网络发展状况统计报告》[R/OL].(20210203)[20210204].http://www.cac.gov.cn/202102/03/c_1613923423079314.htm.

[23]陶信平,刘志仁.论虚拟财产的法律保护[J].政治与法律,2007(4):96100.

[24]张元.谈网络虚拟财产价值之确定[J].人民司法,2006(11):7475.

[25]维克托·迈尔舍恩伯格,肯尼迪·库克耶.大数据时代[M].盛杨艳,周涛,译.杭州:浙江人民出版社,2015:2125.

[26]侯利宏.论虚拟财产若干法律问题研究[J].河南财经政法大学学报,2013(2):177.

[27]陈兴良.虚拟财产的刑法属性及其保护路径[J].中国法学,2017(2):147172.

[28]梅夏英,许可.虚拟财产继承的理论与立法问题[J].法学家,2013(6):8192.

[29]侯国云.再论虚拟财产刑事保护的不当性——与王志祥博士商榷[J].北方法学,2012(2):145160.

[30]臧德胜,付想兵.盗窃网络虚拟财产的定性——以杨灿强非法获取计算机信息系统数据案为视角[J].法律适用,2017(16):6974.

[31]米铁男.刑法视角下的网络数字化财产问题研究[J].东方法学,2012(5):100108.

[32]田宏杰,肖鹏,周时雨.网络虚拟财产的界定及刑法保护[J].人民检察,2016(3):5458.

[33]孟璐.网络虚拟财产的刑法保护——以谦抑刑法观为分析视觉[J].法学杂志,2017(11):3946.

[34]叶慧娟.网络虚拟财产的刑法定位[J].东方法学,2008(3):96106.

[35]徐彰.盗窃网络虚拟财产不构成盗窃罪的刑民思考[J].法学论坛,2016(2):152160.

[36]张元华.论网络司法拍卖的制度优势与未来选择[J].法律适用,2020(3):5970.

[37]芮晨宸.司法网络拍卖疑难问题研究[J].中国拍卖,2019(11):1011.

[38]邹政.盗窃虚拟财产行为的刑法适用探讨——兼论虚拟财产价格的确定[J].法律适用,2014(5):7376.

[39]保罗·格罗西.财产:“现代”与“后现代”之间的发展路径[J].乌兰,译.比较法研究,2019(4):188200.

On the Path of Virtual Property Protection: Based on the Empirical Study of Published Cases

ADILI Ayoufu, QIN Wenhao

(Law School, Xinjiang University, Urumqi 830046, China)

Abstract:

The research on 350 published cases shows that the identification standard and type of virtual property are not clear; there is a big regional gap in the quality of judges; the evaluation mechanism of virtual property is unreasonable; there are too many restrictions on the rights of network users; the cooperation of professional and technical personnel is lacking in the trial process; the research on key crimes is insufficient; the supporting laws and regulations are not enough. The imperfection has brought practical difficulties to the protection work. There are not only technical reasons behind it, but also the lack of attention to the judicial structure and the lack of supporting measures. In order to protect the virtual property, we should adjust the way of thinking, take the abstraction of value and the way of value realization as the important standard to identify the virtual property, distinguish the network and nonnetwork virtual property, strengthen the twoway teaching function of some cases, construct the reasonable selection mechanism of evaluation methods, and reduce the restrictions of standard terms on the rights of network users. It is suggested that people with special knowledge should participate in the discussion of cases by the judicial committee, strengthen the prevention and research of key crimes, and formulate special laws and regulations corresponding to Article 127 of the civil code as soon as possible.

Keywords:

virtual property protection; distinguishing standard; evaluation method; empirical research

(编辑:刘仲秋)

收稿日期:20200821修订日期:20210205

基金项目:国家社会科学基金重点项目:知识产权独立成编立法问题研究(18AFX021)

作者简介:

阿迪力·阿尤甫(1975),男,维吾尔族,新疆拜城人,副教授,硕士生导师,博士,主要从事民商法、知识产权法研究;秦文豪(1995),男,河南周口人,硕士研究生,主要从事民商法、网络信息法研究。