资本市场开放与企业金融资产配置

2021-10-22王海芳王明涛王鑫怡马培培

王海芳 王明涛 王鑫怡 马培培

摘 要:沪港通交易制度作为我国资本市场双向开放的一项重大突破,吸引了众多学者的关注。利用沪港通交易制度这一外生政策,基于双重差分模型实证检验了资本市场开放对企业金融资产配置的影响。研究发现:沪港通交易制度的实施显著提升了标的企业金融资产配置水平,一系列稳健性检验后结论仍然成立。进一步研究发现,沪港通政策通过缓解企业的融资约束,从而影响企业金融资产配置水平;沪港通政策对标的企业金融资产配置的影响需通过香港地区投资者的活跃交易来实现。此外,沪港通交易制度对企业金融资产配置的正向影响仅在非国有企业样本中显著。本文研究结论不仅扩展了资本市场开放经济后果的研究,也为企业基于利润最大化的“投机替代”动机持有金融资产提供了经验证据。

关键词:资本市场开放;沪港通交易制度;金融资产配置;融资约束;产权性质

中图分类号:F830.91 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2021)09-0003-09

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2021.09.001

一、引言

改革开放40多年以来,我国在经济、政治、文化、人民生活、国际影响力等方面取得了众多辉煌成就。2021年十三届全国人大四次会议上,国务院总理李克强在《政府工作报告》中强调“实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放,更好参与国际经济合作”。近几十年来,我国资本市场先后经历了发行外资股阶段、单向开放阶段、双向开放阶段。2014年11月17日,沪港通交易制度的实施,真正实现了内地股票市场与香港地区股票市场的互通互联。随着沪股通标的股票范围的不断扩大以及成交额的逐年增长,香港地区投资者已成为影响内地股票市场不可或缺的力量。如图1所示,沪港通交易制度实施后,香港地区投资者购买沪市标的股票成交额由2014年的50.83亿元增长至2020年的11633.45亿元。

党的十九大报告明确指出,要“深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展”。沪港通交易制度作为我国金融体制改革过程中的重要举措,能否在微观层面实现政策预期效果呢?围绕这一问题,大量学者从创新(朱琳和伊志宏,2020)[1]、投资—股价敏感性(连立帅等,2019)[2]、投资效率(陈运森和黄健峤,2019;胡振华和刘佩瑶,2018)[3,4]等多个角度进行了探究。其中,对上市企业金融资产配置的影响成为研究的重要方面。在我国资本市场对外开放水平不断提升的背景下,上市企业受外部资本市场政策冲击,势必会影响其金融资产的配置。因此,探讨沪港通交易制度是否及如何影响企业金融资产配置,具有重要的理论及现实意义。

已有文献探讨了沪港通政策对企业金融资产配置的影响(陶晓慧等,2021)[5],但可能存在以下不足:一方面,其着重分析了沪港通政策对企业金融资产配置的正向影响,结论可能有所偏颇,因为资本市场开放后还可能对企业金融资产配置产生抑制作用。另一方面,其样本选择为2010—2018年沪深上市企业,但由于深港通于2016年12月正式实施,影响了沪港通政策对企业金融资产配置影响的净效应。基于此,本文以2010—2018年沪市上市企业为研究样本,利用沪港通交易制度这一外生事件,构造双重差分模型,实证检验了资本市场开放对企业金融资产配置的影响及内在机理。本文可能的研究贡献有:(1)本文通过探讨沪港通交易制度的实施对企业金融资产配置的影响,为资本市场开放在企业层面的经济后果补充了经验证据。(2)丰富和补充了企业金融资产配置影响因素研究。不同于以往微观视角,本文从外部政策切入,探讨了沪港通交易制度对企业金融资产配置的影响。

二、制度背景、文献回顾与研究假设

(一)制度背景

近几十年以来,中国资本市场加速对外开放,开放程度显著提高。1992年2月,中国资本市场发行外资股(B股),此时境外投资者只能投资于B股。2002年11月合格境外投资者制度(QFII)实施,为境外投资者投资A股市场提供了一种可行的方式,尽管QFII制度的额度相对于A股市场的规模不高,但首次实现了A股市场对外资开放。2011年12月16日,中国证监会、中国人民银行和国家外汇管理局联合发布《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》,进一步允许境外机构投资者在规定额度内直接使用人民币投资于境内证券市场。在这个阶段,合格境内机构投资者(QDII)制度也同时推出,使得国内资本在可控的范围内能够配置境外资产,提高了境内投资者投资标的的可选择性。2014年11月沪港通的实施,真正意义上实现了资本市场的双向开放,内地投资者可以投资香港地区市场,香港地区市场投资者也可以投资内地市场。随后,在沪港通制度经验基础上,深港通、沪伦通相继实施,继承了双向开放的思想,进一步深化了资本市场改革。相较于QFII等制度,沪深港通以及沪伦通大幅度降低了境外投资者的投资管制,更有利于资金的进出,对内地资本市场的影响更大(钟覃琳和陆正飞,2018)[6]。

(二)文献回顾与研究假设

企业外在制度环境变化会影响企业的战略决策,而金融资产投资作为企业战略决策的重要组成部分,会随着外部环境的改变而发生相应变化。2014年11月17日,沪港通交易制度实施后,上市企业受外部资本市场政策冲击,势必会影响其金融资产投资决策。根据以往研究,我们推测沪港通交易制度的实施可能通过以下途径提高企业金融资产配置水平。

第一,资本市场开放打开了企业外部资源通道,为企业配置更多的金融资产提供了资金来源。杨胜刚等(2019)[7]发现沪港通交易制度实施通过提高企业的信息质量、加强企业面临的外部监督,进而缓解企业融资约束。另外,肖涵和刘芳(2019)[8]研究发现沪港通政策的实施显著提高了标的企业股权融资和债权融资规模。然而,在金融资产配置收益远远大于实体资本收益率的现状下(杜勇和周丽,2019)[9],企业更可能基于“投资替代”动机,将获得的资金更多配置金融资产。国内大量研究发现,现阶段企业为追逐金融资产的高回报率,基于“投资替代”持有金融資产的动机更为凸显(王红建等,2017;胡奕明等,2017;杜勇和周丽,2019)[10,11,9]。第二,境外投资者也可能存在短视行为,加剧经理人因短期业绩压力诱发的金融资产投资行为。现有研究发现,境外投资者存在较高的短视行为和“羊群效应”(Brennan和Cao,1997;Choe等,2005;刘成彦等,2007)[12-14]。在“热钱”效应下,短视的机构投资者更为关心短期利润回报率高的投资,并不关注企业未来业绩(Brennan和Cao,1997)[12]。一方面,为迎合境外机构投资者的喜好,吸引境外资金流入,经理人有较强的动机采取短视的投资策略保证短期业绩的提升( Stein,1988)[15]。另一方面,若企业短期业绩较差,短线投资者更可能选择抛售股票等“用脚投票”的方式表达对经理人的不满(Parrino等,2003;Admati和Pfleiderer,2009)[16,17],导致股价大跌、经理人声誉受损,从而引发经理人职业忧虑等(朱琳和伊志宏,2020)[1],这无疑增加了经理人的短期业绩压力,加剧其短视行为。此外,短视的机构投资者将会增加股票交易次数,从而导致股票流动性的提升。而较高的股票流动性也会加剧经理人的短期业绩压力(Fang等,2014)[18]。因企业配置金融资产能够获得超额回报率,在短期内提升企业业绩(王红建等,2017)[10],如此短视的经理人必然会将更多的资本配置到实现收益周期更短的金融资产上。已有研究也证实,短视的机构投资者显著增加了企业金融资产配置水平(刘伟和曹瑜强,2018)[19]。第三,资本市场开放后,企业股票流动性和投资机会的增加刺激了不同市场之间的投资活动(Henry,2000)[20],经理人基于自利动机,如获取私有收益、建造企业“帝国”等,很有可能利用职权进行冒险活动,加大对金融资产的投资。因此,沪港通交易制度的实施提高了企业金融资产配置水平。

基于上述分析,本文提出如下假说:

H1a:沪港通交易制度的实施显著提升了企业金融资产配置水平。

但值得注意的是,沪港通交易制度的实施也可能会对企业金融资产投资产生抑制作用。其一,沪港通交易制度实施后,为企业带来了更加广泛的外部资源,缓解了企业融资约束(杨胜刚等,2019)[7],如果企业基于“蓄水池”动机持有金融资产,那么企业金融资产配置水平将会下降。其二,企业配置金融资产不仅依赖自身现金流的大小,还受到代理问题的影响。而境外投资者具备良好的治理效应(Ferreira和Matos,2008;Ben-Nasr,2016)[21,22],能够显著抑制企业金融资产配置行为(王瑶和黄贤环,2020)[23]。Aggarwal等(2011)[24]的研究指出,境外投资者作为特殊股东,在改善企业治理机制中发挥着重要作用。相比于国内投资者,香港地区机构投资者更为成熟、理性,具备更加专业的信息搜集和处理能力(Chen等,2013)[25],有更强的意愿和能力去约束经理人的不当行为,这在一定程度上优化了企业的内部治理机制(Aggarwal等,2011)[24],减少投资者和经理人之间的代理冲突(Henry,2000)[20],进而缓解由企业代理问题诱发的金融资产配置行为。此外,干胜道等(2018)[26]研究发现合理的内部治理机制,能够约束经理人投资金融资产的激进行为。因此,沪港通交易制度的实施可能会降低企业的金融资产配置水平。

基于以上分析,本文提出如下假说:

H1b:沪港通交易制度的实施显著抑制了企业金融资产配置水平。

三、研究设计

(一)研究样本

本文基于沪港通政策的实施采用双重差分法探究资本市场开放对企业金融资产配置的影响。因沪港通政策于2014年12月17日正式实施,为此本文选取2014年前后各4年的时间,即2010—2018年沪市上市企业作为初始样本,结合现有文献,对初始样本进行以下处理:(1)剔除金融类上市企业;(2)剔除存在数据缺失的样本;(3)删除ST、*ST上市企业的样本。最终得到8521个数据,其中,实验组为沪股通标的企业,控制组为非沪股通标的企业。数据全部来自国泰安数据库。此外,对企业层面的所有连续变量均在1%(99%)分位上进行了缩尾处理。

(二)模型设计与变量定义

1. 模型设计。借鉴钟覃琳和陆正飞(2018)[6]等学者的研究,构建双重差分模型(1)来检验沪港通交易制度对企业金融资产配置的影响。本文主要关注Treat×Post的回归系数,若[β1]为正,则表明沪港通显著提高了企业的金融资产配置水平,即沪港通与企业金融资产配置正相关,反之亦然。

[Fin=β0+β1Treat×Post+β2Treat+β3Post+β4∑Controls+∑Ind+∑Year+ε] (1)

2. 变量定义。

(1)金融资产配置水平(Fin)。参考宋军和陆旸(2015)[27]以及杜勇等(2017)[28]的做法,以企业持有的金融资产占总资产的比例衡量企业金融资产配置水平。金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、发放贷款及垫款净额、可供出售金融资产净额、持有至到期投资净额和投资性房地产。

(2)沪港通变量(Treat、Post)。借鉴张昭等(2020)[29]的研究,将首批被纳入沪股通试点范围的企业作为实验组,Treat取值为1,其他企业定义为0。由于沪港通政策于2014年11月17日正式启动实施,因此,我们将2014年之后的年份定义为沪港通政策实施年份,即Post为1,其他年份定义为0。

(3)控制变量。参考Demir(2009)[30]、胡奕明等(2017)[11]、王红建等(2017)[10]的研究,在模型中加入如下控制变量:企业规模(Size)、盈利能力(Roa)、资产负债率(Lev)、托宾Q(Tq)、股权集中度(Share_1)、现金流量(Cfo)、产权性质(Soe)。此外,模型(1)中∑Year是年度固定效应,∑Industry是行业固定效应,[ε]为模型的随机干扰项。各变量的具体定义如表1所示。

四、实证分析

(一)描述性统计分析

表2列式了本文变量的描述性统计。整体来看,我国非金融企业金融资产配置水平(Fin)均值为3.7%,最小值为0,而最大值为43.4%,表明不同企业之间金融资产配置水平存在较大的差异性。Treat均值为0.527,表明在研究期间平均有52.7%的上市企业为沪港通标的企业。Soe的均值为0.584,表明样本中有超过一半为国有企业。其他变量与现有文献基本一致,不再赘述。

(二)单变量分析

在进行多元回归分析之前,参照张昭等(2020)[29]的研究,本文对企业金融资产配置进行了单变量分析。表3报告了沪股通标的企业和非标的企业金融资产配置水平在沪港通实施前后的描述性统计及均值差异检验的结果。可以看出,沪市企业在沪港通政策实施前后,金融资产配置的均值存在显著性差异。此外,沪股通标的企业金融资产配置水平在政策实施后显著提升,而非标的企业金融资产配置水平未发生明显的变化。结果表明,沪股通标的企业金融资产配置水平显著高于未进入沪港通企业,初步证实假设1a,即沪港通交易制度的实施提高了标的企业金融资产配置水平。

(三)回归结果

表4列式了沪港通政策的实施对企业金融资产配置影响的回归结果。无论在第(1)列未加入控制变量,还是在第(2)列加入一系列控制变量后的回归结果中,Post×Treat的系数均在1%水平下显著为正。这说明不论是否考虑控制变量的影响,沪港通交易制度均与企业金融资产配置水平显著正相关,假设1a得到验证。沪港通交易制度的实施,虽然为企业打开资源通道,却并没有抑制上市企业配置金融资产的动机,反而为企业配置金融资产提供了资金来源。从控制变量来看,盈利能力、資产负债率、股权集中度与企业金融资产配置显著负相关,与刘伟和曹瑜强(2018)[19]、孟庆斌和侯粲然(2020)[31]的研究结果一致;托宾Q与企业金融资产配置显著正相关,与胡奕明等(2017)[11]的结果一致。

(四)稳健性检验

1. 倾向匹配得分法。考虑到上述回归结果可能由实验组和控制组自身存在的系统性差异所导致,为缓解内生性问题,本文采用倾向匹配得分(PSM)方法对样本进行分析。为确保匹配方法的有效性,选取前文模型(1)中所有可能影响企业金融资产配置水平的控制变量、年份以及行业变量作为匹配变量,采用最邻近无放回1∶1匹配方法为沪股通标的企业匹配到与之倾向得分最为接近的控制样本。匹配成功后,删除没有参与匹配的样本,再进行双重差分估计,结果如表5所示。可以看出,在进行PSM-DID估计之后,Treat×Post的估计参数依然在1%水平下显著为正,印证了沪港通开通对企业金融资产配置影响的稳健性。

2. 多期DID模型分析沪港通开通对企业金融资产配置的影响。沪港通交易机制采用的是分批次确认标的股票名单的形式,与传统DID模型有较大区别。借鉴连立帅等(2017)[2]的研究,建立多期DID模型来实证探讨沪港通交易制度的实施对企业金融资产配置的影响,模型形式如式(2)所示,结果见表6。

[Fin=β0+β1Open+∑Controls+∑Ind+∑Year+ε](2)

其中,[Open]为企业当年是否为沪港通标的企业的虚拟变量,若是则取1,不是则取0;其他变量定义与模型(1)一致。从表6可以看出,[Open]的系数在1%水平下显著为正,结果表明前文结论依然稳健。

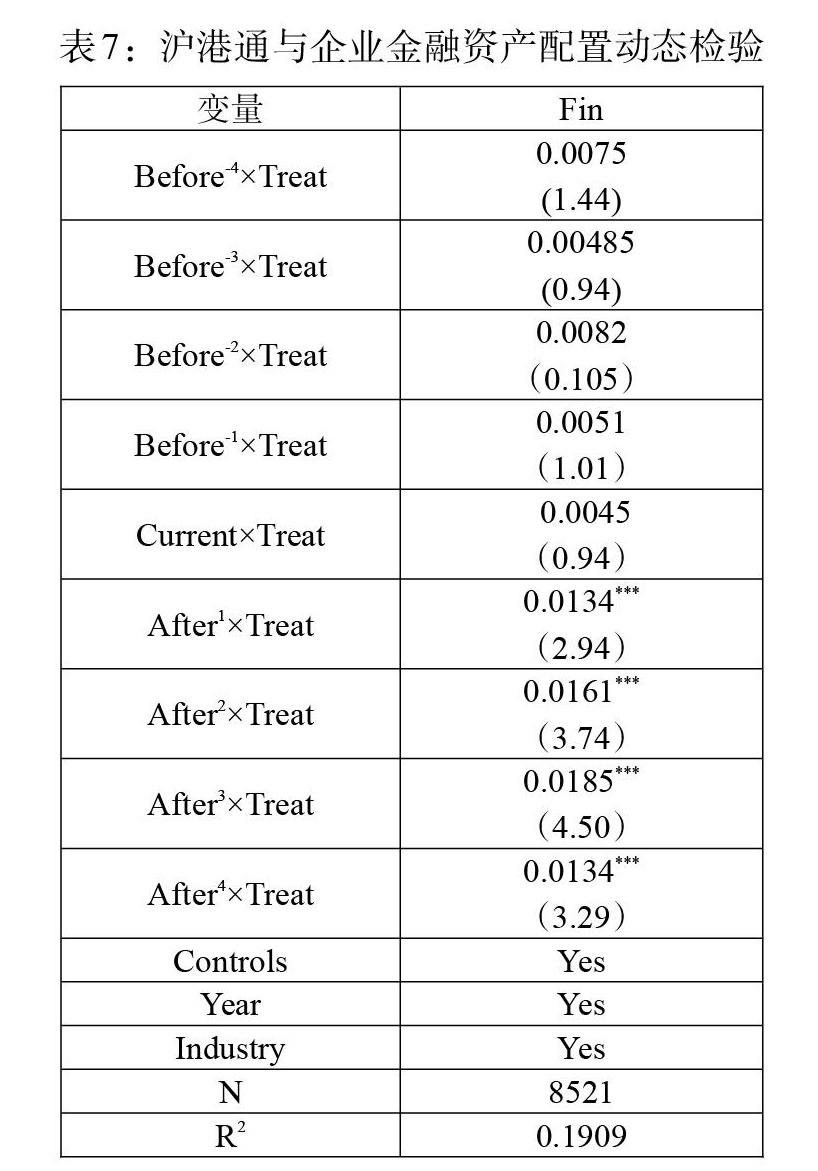

3. 检验沪港通交易制度实施前后企业金融资产配置水平的动态变化。沪股通标的企业金融资产配置水平的提升可能在正式提出沪港通交易制度之前就已经存在,即使没有实施沪港通制度,标的企业和非标的企业金融资产配置水平也会随着时间趋势存在显著差异。为缓解上述问题,本文参考倪骁然和朱玉杰(2016)[32]的方法,构建如下模型(3)进行估计:

[Fin=β0+β1Before-4×Treat+β2Before-3×Treat+β3Before-2×Treat+β4Before-1×Treat+β5Current×Treat+β6After1×Treat+β7After2×Treat+β8After3×Treat+β9After4×Treat+Before-4+Before-3+Before-2+Before-1+Current+After1+After2+After3+After4+∑Controls+∑Ind+∑Year+ε] (3)

其中Before-(1-4)表示企业所处年份在沪港通交易前一至四年,若为2010(2011、2012、2013)年样本,则Before-4(-3、-2、-1)取值为1,否则为0;Current表示样本所处年份是否在沪港通交易制度实施当年,若为2014年样本,Current取值为1,否则为0;After(1-4)表示企业所处年份在沪港通交易后一至四年,若为2015(2016、2017、2018)年样本,则After1(2、3、4)取值为1,否则为0。控制变量与模型(1)中一致。从表7回归结果发现,Before-4×Treat、Before-3×Treat、Before-2×Treat、Before-1×Treat及Current×Treat的回归系数均不显著,说明在沪港通交易制度实施前,标的企业和非标的企业之间的金融资产配置水平并无明显的趋势变化。After1×Treat、After2×Treat、After3×Treat及After4×Treat的系数均在1%水平上显著为正,即沪港通政策实施后,标的企业金融资产配置水平明显上升。动态检验结果更为清晰地揭示了沪港通交易制度与企业金融资产配置在时间上的因果关系。

4. 其他稳健性检验。(1)安慰剂检验。为检验标的企业金融资产配置水平的提升确实由沪港通交易制度而非其他因素,借鉴现有研究,采用安稳剂检验方法。具体来说,将沪港通政策实施时间分别向前调整二期和三期(即假定沪港通政策在2012年11月和2011年11月开通),再次对模型(1)进行双重差分检验,如表8中(1)和(2)列所示,Post×Treat系数均不显著,由此表明企业金融资产配置发生变化的原因确实由沪港通政策实施所造成,为前文研究发现提供了稳健性经验证据。(2)剔除2014年样本。由于沪港通正式开通的时间是2014年,考虑稳健性因素,将2014年的所有样本企业观测值删去,并重新对模型(1)进行检验,表8第(3)列结果显示,主要回归结果仍然成立。

五、进一步分析

(一)政策作用路径检验:融资约束的中介作用

在前文的假设中,本文认为缓解企业融资约束是沪港通交易制度促进企业金融资产配置的重要途径。在这一部分的研究中,本文尝试对沪港通交易制度影响企业金融资产配置的作用机理提供进一步的经验证据。在信贷市场存在摩擦的条件下,企业融资能力的高低必然会在一定程度上影响其投资能力,这使得沪港通交易制度有可能会通过融资约束缓解效应进一步影响企业投资的意愿。顾雷雷等(2020)[33]研究发现融资约束较低的企业,金融资产配置水平越大。而沪港通交易制度的实施为企业打开了资金来源的通道,这将有利于缓解企业的融资约束(杨胜刚等,2020)[7]。由于金融资产具有较高的收益率,企业在融资约束缓解后,可能会主动减少生产性资产的投资,转而配置更多金融资产。如果该假设成立,那么融资约束在沪港通交易制度与企业金融资产配置关系中发挥着显著的中介作用。

借鉴Hadlock和Pierce(2010)[34]的研究,采用Sa指数衡量企业面临的融资约束大小,Sa=-0.737Size+0.043Size2-0.04Age,其中Size=ln(企業资产总额/1000000),Age为企业成立时间。借鉴温忠麟(2004)[35]的研究,构建模型(4)、(5)和(6)检验融资约束的中介作用。

[Fin=β0+β1Treat×Post+β2Treat+β3Post+∑Controls+∑Ind+∑Year+ε] (4)

[Sa=β0+β1Treat×Post+β2Treat+β3Post+∑Controls+∑Ind+∑Year+ε] (5)

[Fin=β0+β1Treat×Post+β2Sa+β3Treat+β4Post+∑Controls+∑Ind+∑Year+ε] (6)

从表9第(1)列显示,Post×Treat的系数在1%水平下显著为负,表明沪港通交易制度的实施显著加剧了企业金融资产配置水平。第(2)列中,Post×Treat的系数在1%水平上显著为负,表明沪港通的实施显著降低了企业的融资约束,与杨胜刚等(2020)[7]的研究结论相吻合。由第(3)列可知,Sa的系数显著为负,表明融资约束越小的企业金融资产配置水平越大。此外,Post×Treat的系数依然在5%水平上显著为正,表明考虑企业融资约束后,沪港通政策的实施依然直接起到加剧企业金融资产配置的效果,即融资约束在沪港通交易制度对企业金融资产配置的影响中起到了部分中介的作用。上述结果表明,由于缺乏有效的监督,在股东价值优先观念下,尽管沪港通政策的实施为企业带来大量的外部资源,缓解了企业的融资约束,然而企业基于“投资替代”动机,将获得的资金更多配置到金融资产,从而造成企业“脱实向虚”(顾雷雷等,2020)[33]。此外,研究结果也为企业持有金融资产是基于“投资替代”动机提供了有利的证据(王红建等,2017;胡奕明等,2017;杜勇和周丽,2019)[10,11,9]。

(二)政策作用路径检验:香港地区资金参与程度

由于沪股通标的企业行业属性、企业规模等不同,香港地区投资者买入标的企业股票规模存在较大的差異,甚至部分企业自始至终都未获得香港地区资金的参与。为探究香港地区资金参与程度对沪股通标的企业金融资产配置的影响,本文借鉴钟凯等(2018)[36]研究,用沪股通每日十大活跃股排行榜作为香港地区资金参与沪股通标的股票交易程度的衡量依据,选择至 2018 年年底所有上榜股票中年平均上榜次数至少1次的股票作为实验组(香港地区资金参与程度较高,Policy=1),其余沪股通标的股票设为对照组(香港地区资金参与程度较小,Policy=0)。借鉴庞家任(2020)[37]的做法,构建如下模型,考察沪港通实施之后,香港地区资金参与程度较高的沪股通标的股票,即沪股通十大活跃成交股,其金融资产配置水平是否上升更为明显。

[Fin=β0+β1Policy+β2∑Controls+∑Year+∑Firm+ε] (7)

其中,Policy表示香港地区资金参与程度的虚拟变量,∑Year为年度固定效应,∑Firm为企业固定效应,其他变量与模型(1)中一致。从表10可知,Policy的系数在5%水平下显著为正,表明沪港通政策实施对香港地区资金参与程度较高的沪股通标的企业金融资产配置的正向影响更强。上述结论说明,沪港通交易制度对企业金融资产配置的影响主要通过香港地区投资者的活跃交易来实现。

(三)产权性质的调节作用

企业产权性质的不同,往往会导致国有企业和非国有企业在配置金融资产方面存在较大的差异。对于受行政制约的国有企业而言,其投资决策的制定更加注重长期效果,过度金融化等非道德经营的动机相对较弱(顾雷雷等,2020)[33]。相对于国有企业,非国有企业有更强的动机将有限的资源配置到高流动性、高投资回报率的金融资产。

根据企业最终控股人性质,将样本分为国有企业组和非国有企业组。表11报告了基于企业产权性质分组检验的回归结果。其中,在非国有企业组,Post×Treat系数在1%水平下显著为正;而在国有企业组,Post×Treat的系数不显著。一方面,国有企业受行政制约较强,相对于非国有企业配置金融资产的动机较弱。另一方面,可能因为国有企业日常经营中受融资约束程度不如非国有企业严重,其从沪港通政策打开资源通道中获得的边际效用较低。

六、结论与启示

本文以沪港通交易制度的实施为政策背景,采用双重差分模型,考察了资本市场开放对标的企业金融资产配置的影响。研究结果表明:(1)沪港通交易制度的实施显著提高了标的企业金融资产配置水平。沪港通交易制度的实施,虽然为企业打开资源通道,却没有抑制企业配置金融资产的动机,反而为企业配置金融资产提供了资金来源。此外,香港地区投资者的治理效应在企业配置金融资产决策中未发挥出明显的作用。(2)进一步研究发现,融资约束在沪港通政策与企业金融资产配置间起到部分中介作用,即沪港通交易制度通过缓解企业融资约束,进而为其配置金融资产提供资金来源,为当前企业持有金融资产的“投资替代”动机提供了经验证据;沪港通政策对标的企业金融资产配置的正向影响需通过香港地区投资者的活跃交易来实现,只有香港地区资金参与程度高的标的企业其金融资产配置水平才得到显著提升;沪港通政策对金融资产配置的正向影响仅在非国有企业中显著。

在经济新常态的大背景下,本文从沪港通交易制度实施这一视角研究资本市场开放对企业金融化的影响及其作用机制,具有一定的现实意义。一方面,要始终坚持将金融服务实体经济作为资本市场不断开放的基本发展理念,既要通过境外投资者的引入提高上市企业的股价信息质量、投资效率等,又要防止资本市场开放为企业打开资源通道的情况下过度配置金融资产的行为。另一方面,监管部门应加强对沪港通标的企业的监督管理,尤其是股票成交活跃度较高的企业,引导其资金回归本源,防止资金在资本市场 “空转”,做到有针对性防范和化解系统性金融风险。此外,政府应积极改善营商环境,使企业能够从实体投资中获取较高的收益,引导金融资金回归实体经济,从源头上降低金融系统性风险。

参考文献:

[1]朱琳,伊志宏.资本市场对外开放能够促进企业创新吗?——基于“沪港通”交易制度的经验证据 [J].经济管理,2020,42(2).

[2]连立帅,朱松,陈超.资本市场开放与股价对企业投资的引导作用:基于沪港通交易制度的经验证据 [J].中国工业经济,2019,(3).

[3]陈运森,黄健峤.股票市场开放与企业投资效率——基于“沪港通”的准自然实验 [J].金融研究,2019,(8).

[4]胡振华,刘佩瑶.沪港通、深港通政策对标的股票定价效率影响及其对比研究——基于双重差分模型 [J].金融发展研究,2018,(3).

[5]陶晓慧,钱淑琼,林子昂.资本市场开放与企业金融化——基于“沪港通”的准自然实验 [J].财会通讯,2021,(6).

[6]钟覃琳,陆正飞.资本市场开放能提高股价信息含量吗?——基于“沪港通”效应的实证检验 [J].管理世界,2018,34(1).

[7]杨胜刚,钟先茜,姚彦铭.资本市场对外开放与企业融资约束——来自沪港通的证据 [J].财经理论与实践,2020,41(5).

[8]肖涵,刘芳.资本账户开放政策对公司融资行为的影响——基于沪港通政策的实证研究 [J].经济经纬,2019,36(3).

[9]杜勇,周丽.高管学术背景与企业金融化 [J].西南大学学报(社会科学版),2019,45(6).

[10]王红建,曹瑜强,杨庆,杨筝.实体企业金融化促进还是抑制了企业创新——基于中国制造业上市企业的经验研究 [J].南开管理评论,2017,20(1).

[11]胡奕明,王雪婷,张瑾.金融资产配置动机:“蓄水池”或“替代”?——来自中国上市企业的证据 [J].经济研究,2017,52(1).

[12]Brennan M J,Cao H H. 1997. International Portfolio Investment Flows [J].Journal of Finance,52(5).

[13]Choe H,B Kho,R M Stulz. 2005. Do Domestic Investors Have an Edge? The Trading Experience ofForeign Investors in Korea [J].Review of Financial Studies,18(3).

[14]刘成彦,胡枫,王皓.QFII也存在羊群行为吗? [J].金融研究,2007,(10).

[15]Stein Jeremy C. 1988. Takeover Threats and Managerial Myopia [J].Scholarly Articles,96(1).

[16]Parrino R, Sias R W, Starks L T. 2003. Voting with Their Feet:Institutional Ownership Changes Around Forced CEO Turnover [J].Journal of Financial Economics,68(1).

[17]Admati A R, Pfleiderer P. 2009. The "Wall Street Walk" and Shareholder Activism:Exit as a Form of Voice [J]. The Review of Financial Studies.

[18]Fang V W, Tian X, Tice S. 2014. Does Stock Liquidity Enhance or Impede Firm Innovation? [J].Social Science Electronic Publishing,69(5).

[19]刘伟,曹瑜强.机构投资者驱动实体经济“脱实向虚”了吗 [J].财贸经济,2018,39(12).

[20]Henry P B. 2000. Stock Market Liberalization, Economic Reform,and Emerging Market Equity Prices [J].The Journal of Finance,55(2).

[21]Ferreira M A, Matos P. 2008. The Colors of Investors' Money:The Role of Institutional Investors Around the World [J].Journal of Financial Economics,88(3).

[22]Ben-Nasr,Hamdi. 2016. State and Foreign Ownership and the Value of Working Capital Management [J].Journal of Corporate Finance.

[23]王瑤,黄贤环.内部控制与实体企业金融化:治理效应抑或助推效应 [J].财经科学,2020,(2).

[24]Aggarwal R,Erel I,Ferreira M,Matos P. 2011. Does Governance Travel Around the World? Evidence from Institutional Investors [J].Journal of Financial Economics,100(1).

[25]Chen Z,Du J,Li D,Rui O. 2013. Does Foreign Institutional Ownership Increase Return Volatility?Evidence from China [J].Journal of Banking & Finance,37(2).

[26]干勝道,贺易,肖亮.非金融企业金融化水平受管理者影响吗?——基于过度自信的视角 [J].当代经济管理,2018,40(2).

[27]宋军,陆旸.非货币金融资产和经营收益率的U形关系——来自我国上市非金融公司的金融化证据 [J].金融研究,2015,(6).

[28]杜勇,张欢,陈建英.金融化对实体企业未来主业发展的影响:促进还是抑制 [J].中国工业经济,2017,(12).

[29]张昭,马草原,王爱萍.资本市场开放对企业内部薪酬差距的影响——基于“沪港通”的准自然实验 [J].经济管理,2020,42(6).

[30]Demir F. 2009. Financial Liberalization,Private Investment and Portfolio Choice:Financialization of Real Sectors inEmerging Markets [J].Journal of Development Economics,88(2).

[31]孟庆斌,侯粲然.社会责任履行与企业金融化——信息监督还是声誉保险 [J].经济学动态,2020,(2).

[32]倪骁然,朱玉杰.劳动保护、劳动密集度与企业创新——来自2008年《劳动合同法》实施的证据 [J].管理世界,2016,(7).

[33]顾雷雷,郭建鸾,王鸿宇.企业社会责任、融资约束与企业金融化 [J].金融研究,2020,(2).

[34]Hadlock C J, Pierce J R. 2010. New Evidence on Measuring Financial Constraints:Moving Beyond the KZ Index [J].Review of Financial Studies,23(5).

[35]温忠麟,张雷,侯杰泰,刘红云.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,(5).

[36]钟凯,孙昌玲,王永妍,王化成.资本市场对外开放与股价异质性波动——来自“沪港通”的经验证据 [J].金融研究,2018,(7).

[37]庞家任,张鹤,张梦洁.资本市场开放与股权资本成本——基于沪港通、深港通的实证研究 [J].金融研究,2020,(12).

Capital Market Opening and Enterprise Financial Asset Allocation

——Based on Empirical Evidence of the Trading System of Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Wang Haifang/Wang Mingtao/Wang Xinyi/Ma Peipei

(Xinjiang University of Finance and Economics,Urumqi 830012,Xinjiang,China)

Abstract:As a major breakthrough in the two-way opening of China's capital market,the Shanghai-Hong Kong Stock Connect trading system has attracted the attention of many scholars. The impact of capital market liberalization on firms' financial asset allocation is empirically tested based on a double-difference model using the exogenous policy of Shanghai-Hong Kong Stock Exchange trading system. It is found that the implementation of the Shanghai-Hong Kong Stock Connect trading system significantly improves the level of financial asset allocation of the target enterprises,and the conclusion is still valid after a series of robustness tests. Further research shows that the Shanghai-Hong Kong Stock Connect policy affects the financial asset allocation level of enterprises by alleviating the financing constraints of enterprises. The impact of the Shanghai-Hong Kong Stock Connect policy on the financial asset allocation of the target enterprise needs to be realized through the active trading of Hong Kong investors. In addition,the positive impact of Shanghai-Hong Kong Stock Connect trading system on corporate financial asset allocation is only significant in the non-state-owned sample. The conclusion of this paper not only expands the research on the economic consequences of capital market opening,but also provides empirical evidence for the "speculative substitution" motive of holding financial assets based on profit maximization.

Key Words:opening of the capital market,Shanghai-Hong Kong Stock Connect trading system,financial asset allocation,financing constraints,nature of the property rights