区域创新系统研究进展与趋势

——基于1998年—2020年国内外核心期刊的知识图谱分析

2021-10-22吕拉昌赵雅楠马铭晨

吕拉昌, 赵雅楠, 马铭晨, 冉 丹

(1.首都师范大学资源环境与旅游学院, 北京 100048;2.首都师范大学管理学院, 北京 100048;3.北京城市创新与发展研究中心, 北京 100048)

以熊彼特的“创新理论”为代表的早期创新理论认为创新是从基础研究到转化应用,实现商业化的线性过程[1-2].随着创新活动涉及的参与者和要素不断增多,创新趋于复杂化[3-6].20世纪80年代,大量研究表明创新是一个复杂的非线性过程[7-8],涉及到多个参与主体和众多环节,创新不仅发生在企业层面,也发生在国家和区域层面,并且受到多种非经济因素的影响.对创新的非线性认识催生了人力资本理论、新增长理论、知识创新理论等现代创新理论的产生[9],形成了以创新环境学派、新产业地理理论、国家及区域创新系统理论、城市创新与创新城市理论为代表的创新空间学派[10],促进了创新研究拓展到区域尺度.

区域创新系统方法的产生与对创新的地理不平衡性的重视和创新系统观的形成密切相关.20世纪70年代演化经济学兴起,引起学术界对一些非经济因素如制度、文化对创新的影响的关注,地方和区域背景对知识交流、发展劳动力市场和供应商产业的重要性的思想得以复兴[8-13],大量的工作植根于经济地理学和区域创新领域[14-22].80年代初,创新学者呼吁从系统的角度研究创新[23],认为创新是行动者和支持机构之间复杂互动的结果[4,24].创新系统和国家创新系统的概念在1985年和1987年被Lundvall和Freeman相继提出,得到学术界和政界的广泛关注和发展[4,6,25].自此,创新系统方法成为解释经济增长的概念框架和促进经济社会发展的政策工具之一[26-27],强调创新是由多个主体参与的复杂、互动和累积的知识和学习过程产生的[28-29].

创新系统参与者及非贸易之间的区域联系、知识外溢都显示出创新系统的区域尺度的重要性[30].1992年Philip Cooke正式提出区域创新系统,定义为企业及其他机构经由以根植性为特征的制度环境系统地从事交互学习[31-32].随后,Asheim、Autio等学者纷纷对区域创新系统进行了大量的研究,并被应用到欧盟的创新政策中[33-34].创新系统的研究尺度由国家尺度转向“区域尺度”.区域创新系统成为区域创新的有效政策工具,在指导地区创新发展和经济增长方面发挥了显著作用,为区域发展研究提供了新思路.近年来,随着区域创新系统的研究内容不断拓展深化,逐渐与大数据、人工智能等先进技术结合,建立更适合地区创新发展的创新生态范式,在科技创新领域成为更重要的政策工具.中国经济发展经历了高速增长的阶段,发展模式正转向创新驱动和高质量发展,国家提出国内国外双循环的战略格局,区域创新系统理论将作为重要的理论基础与政策工具,需要更为深入地了解区域创新系统的发展趋势与动态.

本文运用VOSviewer、HistCite和CiteSpace软件对Web of Science核心合集和中国知网核心期刊1998年—2020年的区域创新系统文献进行科学知识图谱分析,分析区域创新系统的研究现状、研究热点及研究内容,探索未来的研究趋势,以期更好的为区域创新系统的理论研究以及区域创新政策制定提供科学依据.

1 区域创新系统研究进展

区域创新系统提出于1992年,但在1998年《Regional innovation systems: the role of governance in a globalised world》一书出版之前,相关研究未得到足够的重视,文章数量较少.因此,本文选取了1998年之后的Web of Science核心合集和中国知网核心期刊的区域创新系统文献作为研究样本,按照时间跨度划分为1998年—2005年、2006年—2013年、2014年—2020年三个时间段,综合使用VOSviewer、HistCite和CiteSpace三个科学知识图谱分析软件,分析国内外区域创新系统在三个时间段的研究概况、研究热点、研究内容和研究趋势.首先,利用作者共被引分析和地区分析可视化其研究概况;其次,利用关键词共现网络分析探索其研究热点;借助文献共被引分析、主题共被引分析等方法概括总结其研究内容的变化;最后,利用文献关键词突变分析预测其研究趋势.

1.1 研究概况

1.1.1 国内外作者发文数据及合作网络 利用VOSviewer软件进行作者共被引分析,可视化区域创新系统研究领域的核心作者及作者合作网络,得到聚类视图(图1、图2),共被引作者显示为节点,有线段连接表示存在合作关系,节点大小代表合作网络密度,同一颜色代表相似的研究内容或方向.

图1 WOS三个时间段作者共引知识图谱Fig.1 Knowledge mapping of author co-citations in WOS for three time periods

图2 中国知网三个时间段作者共引知识图谱Fig.2 Knowledge mapping of author co-citations in CNKI for three time periods

1998年—2005年,区域创新系统研究的国外文献数量领先国内,但差距不大(表1).由于相关研究刚刚起步,从事这一领域研究的作者数量较少,并且局限在一定的关系网络中,作者合作网络集群数量少.2006年—2013年,国内外研究的差距逐渐拉大,国外文献的作者合作网络集群数量是国内文献的两倍.2014年—2020年,国内外研究的差距进一步拉大的同时,呈现出相反的发展趋势.国外文献数量成倍数增加,并且出现了更多的作者合作网络集群,意味着产生了更多的研究团体和分支领域.而国内文献数量却在这一时期大幅减少.从文献数量上来看,国外文献不断增多且呈倍增趋势,而国内文献不仅数量少于国外文献,近年来呈现锐减趋势.

表1 文献及作者合作网络集群数量Tab.1 Number of literature and author collaborative network clusters

从节点数量上来看(图1、图2),发表英文文章的研究人员和团队远远超过国内;从节点颜色来看,发表英文文章的学者研究方向更广泛,研究内容更丰富;从网络密度来看,发表英文文章的学者合作更加密切,合作团队多且团队内研究人员数量多;国外研究呈现出学者数量增加、合作愈加紧密、研究团队增多、研究内容多样化的特点,而国内研究呈现出先增加后减少的趋势,作者合作也趋于分散化.

1.1.2 各时期英文文献的地区分布 文献的地区分析大体可以反映不同国家和地区对该研究领域的关注度和所作的贡献[35].利用HistCite软件对Web of Science核心合集的区域创新系统文献进行地区分析(表2~表5).Recs指国家或地区在区域创新系统研究中发表的文献数量,TLCS指总的本地引用次数,反映某一群体或文献在特定领域的影响力.

表2 地区分布情况(1998年—2005年)Tab.2 Regional distribution (1998-2005)

1) 1998年—2005年:该时期无论是发文量还是总的本地引用次数都较少,且大多国家的发文量超过引用次数,相关研究处于起步阶段.发文量位于前十的国家主要集中于欧美地区,位于TLCS排列前十的国家大都与Recs(发文量)一致.中国和韩国两个亚洲国家出现在TLCS序列中的第9位和第10位,表明在亚洲地区区域创新系统研究也受到学界重视,产生了一定影响力.

表3 地区分布情况(2006年—2013年)Tab.3 Regional distribution (2006-2013)

表4 地区分布情况(2014年—2020年)Tab.4 Regional distribution (2014-2020)

表5 地区发文量和引用次数排名比较情况Tab.5 Comparison of regional ranking of the number of publications and citations

2) 2006年—2013年:该时期文献的发文量有了明显的增加,发表的文献被该领域引用的次数也有提升,区域创新系统的研究得到了一定的发展.欧美仍是研究的主要力量,英国在该时期无论是Recs(发文量)还是TLCS(总的本地引用次数)均遥遥领先,居于第1位,在该研究中有着举足轻重的地位.美国的发文量位列第2位,德国的发文量及引用次数均排名第3位,法国进入了发文量的前十,芬兰(位于第7位)也首次跻身TLCS前十的位置.中国的发文量位列第8位,发文量与第一阶段相比明显增加.

3) 2014年—2020年:该时期文献的发文总量和引用次数均有显著的提升,越来越多国家的引用次数超过发文量,区域创新系统的研究进入深化阶段.在英文文献的发文量上,中国超越英国、美国跃居榜首,欧美仍是主要研究力量,俄罗斯发文数量列第4位,说明越来越多的国家关注该领域的研究.中国虽然发文不少,但影响力仍需要提升,该时期区域创新系统研究的引用次数为166次,仅列第6位,距第1位瑞典(484次)还有较大差距.

总的来说,三个阶段英文文献的发文量和总的引用次数排名前十的国家大都集中于欧美地区,英国、美国、德国、瑞典、荷兰、奥地利、瑞士等都是区域创新系统研究的主要国家,研究的影响力不断扩大.中国、俄罗斯等国家的研究地位提升,不论在英文文献的发文量还是在引用次数上,都取得了发展,成为区域创新系统研究的重要力量.

1.2 研究热点

科技论文的关键词一般被认为是作者对文章核心思想的阐述,通常用于揭示研究主题、标明研究所属领域、限定研究成立的范围、概括研究涉及的知识点、描述研究依据的理论或方法,因此,分析一个领域的研究热点可以通过分析该领域研究的关键词得到.

1.2.1 基于中国知网文献的研究热点分析 利用CiteSpace软件进行关键词词频分析,并构建关键词共现网络来识别中国知网核心合集的区域创新系统文章的研究热点,得到关键词共现知识图谱(图3~图5).其中,每个节点表示一个关键词,节点越大表示该研究受关注度越高;各节点间的连线展示的是共现强度;节点由颜色深浅不同的年轮构成,由内到外时间由远及近,年轮厚度代表该时间分区的关键词频次.

图3 1998年—2005年CiteSpace关键词共现图谱Fig.3 CiteSpace keyword co-occurrence map, 1998-2005

图4 2006年—2013年CiteSpace关键词共现图谱Fig.4 CiteSpace keyword co-occurrence map, 2006-2013

图5 2014年—2020年CiteSpace关键词共现图谱Fig.5 CiteSpace keyword co-occurrence map, 2014-2020

利用Excel 统计汇总了三个时间段共现频次超过10次的关键词(表6),这些词在很大程度上代表区域创新系统研究的热点.在关键词共现网络中这些关键词处于被包围与环绕的状态,在区域创新系统的研究中起着重要的中介与桥梁的作用.

时间段排名高频关键词频数1区域创新系统762区域创新体系141998年—2005年3技术创新134创新115国家创新系统106国家创新体系101区域创新系统2332区域创新453区域创新体系414产业集群285国家创新体系206创新系统192006年—2013年7创新178技术创新179评价1310中小企业1211自主创新1212系统动力学1013区域经济101区域创新系统762创新生态系统183区域创新182014年—2020年4区域创新生态系统135协同创新116科技创新107系统动力学108京津冀10

基于中国知网的区域创新系统研究的热点词汇具有以下特点.

1) 1998年—2005年,是区域创新系统研究初期,该阶段有关区域创新系统的概念以及基础理论的关键词开始涌现,我国关于区域创新系统的研究集中于对基础概念的探讨,如“区域创新系统”“区域创新体系”等.“技术创新”“创新”等词也是该时期的热点词汇,区域的科技创新引起学术界的关注.此外,“国家创新系统”与“国家创新体系”成为这一时期的研究热点,反映了这一时期,中国对国家创新系统研究的关注.1997年中国科学院提交的《迎接知识经济时代,建设国家创新体系》的报告,引起了各地政府和学术界的广泛关注.

2) 2006年—2013年,该阶段出现的关键词数量最多,共13个,其中5个关键词与1998年—2005年高频关键词相同,说明对于基础概念的研究仍是该时期研究热点.从新出现的“中小企业”“产业集群”“区域创新”“区域经济”等词可以看出在这一时期区域创新系统的研究范围逐渐从国家尺度到区域尺度转变,区域创新系统研究更加注重对区域内部以及区域之间创新联系的研究,对技术创新过程的认识已从单个企业及内部向多个行为主体及网络化过程转变.此外,从“评价”“系统动力学”等关键词可以看出,对区域创新系统的评价以及演化的动力分析成为研究的热点,在研究方法上定量研究的论文数据明显增加.

3) 2014年—2020年,出现“创新生态系统”及“区域创新生态系统”等热点词汇,标志着区域创新系统研究的范式正逐步向生态化、有机化的创新生态系统迈进,将生态学理论和方法用于研究区域创新系统中的问题越来越被理论界和学术界认可.“协同创新”成为研究热点反映了区域创新系统的研究开始强调多元主体的协同互动、深入合作和资源优化整合.

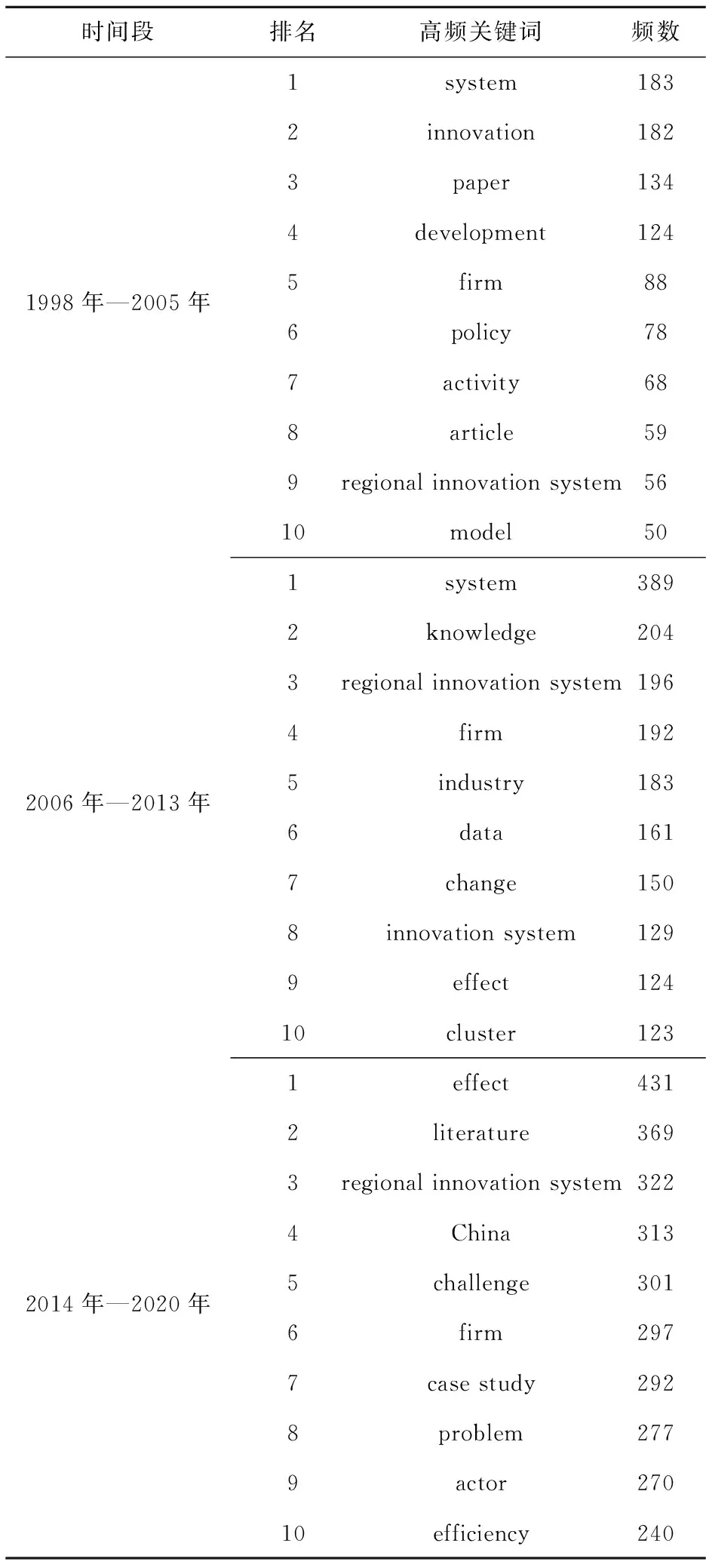

1.2.2 基于WOS文献的研究热点分析 利用VOSviewer对Web of Science核心合集三个时间段的区域创新系统文献的热点词进行统计,设定频次大于等于20次为高频关键词,建立共词矩阵并绘制关键词共现网络图谱(图6~图8),列举各时间段前10个高频关键词(表7).

表7 区域创新系统高频关键词Tab.7 High-frequency keywords for regional innovation system

图7 2006年—2013年关键词共现网络图谱Fig.7 Keyword co-occurrence network mapping, 2006-2013

图8 2014年—2020关键词共现网络图谱Fig.8 Keyword co-occurrence network mapping, 2014-2020

VOSviewer关键词共现映射显示,知识、创新、集群、政策、网络、系统、研发、工业和公司是国外区域创新系统研究中最常用的关键词,每一个时间段的出现频率都较高.

1998年—2005年,国外对于区域创新系统的研究关键词较集中,主要集中于基础概念及理论研究.“policy”一词表明国外研究关注鼓励创新融资的区域政策,“firm”“activity”等词表明区域创新系统的研究关注创新主体的创新活动;在2006年—2013年,出现了对区域创新系统具有重要意义的词汇“cluster”,集群是学习和创新的最佳环境,国外学者主要从成因、内在作用机制、经济政策等多个维度来分析集群.此外“data”“change”“effect”等词表明该阶段的研究方法开始向定量转变;在2014年—2020年,高频关键词涉及的领域更加多样化,包括理论基础、创新主体、研究方法、创新效率等多个角度,该阶段国外区域创新系统的研究正在不断开拓创新领域.综合来看,三个时间段区域创新系统高频词汇的频率呈增加趋势,说明越来越多的国外学者投入到区域创新系统的研究领域,研究方向不断细化,研究热点不断增多.

1.2.3 国内外研究热点比较分析 对比国内外区域创新系统的研究热点发现,在研究初期(1998年—2005年),国内外研究均集中于其基础概念与基础理论,且研究热点与该时期的国家政策密切相关.国内研究注重科技创新特别是国家层面的科技创新研究,国外研究则关注于创新主体及创新活动方面;2006年—2013年是区域创新系统的蓬勃发展时期,国内外研究的高频关键词和研究热点都迅速增多,且研究方法均实现了从定性到定量的转变.国内研究的范围涵盖了宏观尺度国家层面、中观尺度区域层面及微观尺度中小企业,国外研究则聚焦于“集群创新”;2014年—2020年,国内外区域创新系统的研究热点更加多样化,研究领域不断拓展.

1.3 研究内容

1.3.1 研究主题 利用CiteSpace软件对1998年—2020年Web of Science核心合集的文献数据进行区域创新系统研究主题分析,设置每1年为一个切片,网络节点选择“文献共被引”,运行后聚类(显示最大的10个聚类),以“timeline”方式呈现,获得区域创新系统研究文献共被引时间知识图谱(图9).

图9 区域创新系统研究文献共被引时间知识图谱Fig.9 Knowledge map of co-citation time of regional innovation system research literature

每个节点为该文献初次被引时间,其大小代表着被引频次,节点越大属于高被引文献的可能性就越高;连线为文献间的联系程度;右边的聚类标签代表着该领域研究的主题.图9中共计1 251个节点、5 353条连线,按照初次文献被引时间排列,揭示了区域创新系统领域知识之间网络互动、交叉衍生而形成的结构关系.区域创新系统十个最大的研究聚类代表了区域创新系统的研究主题,其发展可以概括为三个阶段.

第一阶段主要为基础概念的探索.20世纪90年代,主要有两个大的聚类,“European regional innovation survey”和“regional innovation system”,说明区域尺度上的创新系统得到了学者的极大关注.这一时期学者们主要通过对单个区域或多个区域的创新系统进行比较分析,来探讨区域创新系统的起源、特征、组成部分、性能和评估等[36-37],为区域创新系统提供更坚实的理论基础.特别是其概念、地域维度和制度作用等方面,学者们进行了批判性地探讨[37-38].这一阶段持续时间较长,时间跨度较大,始于20世纪90年代,发展了近二十年.

第二阶段为跨学科理论的相互作用.这一时期的区域创新系统研究兴起并发展了“knowledge network”“earth system interaction”“biotechnology industry”等研究主题,研究者试图用社会学、管理学、经济学和地理学等相关学科知识来解释区域创新系统,融合多学科来解决现存问题.如一些学者将管理学、经济学中的知识创造、知识溢出和知识扩散等一些有用知识应用到区域创新系统的研究中,为其研究提供了新的视角[39].

第三阶段出现了一些新兴研究主题.这一时期出现了“smart specialisation”“entrepreneurial ecosystem”“new regional industrial path development”等新兴研究主题,学者们开始关注区域发展和精明专业化,从区域发展的角度来理解创新和创业实践的兴趣日益浓厚[40-41].特别是创业生态系统,它强调创业精神是一种创新的潜在来源,国家和地区必须创新并产生基于创新和本地代理、流程和动态的竞争优势,以在全球化的世界经济中竞争[42].

区域创新系统研究的主题经历了从基础理论的探索,到跨学科理论的相互作用,再到新兴主题出现的三个发展阶段,反映了区域创新系统研究与经济社会发展的相互适应,研究的主题领域不断拓宽,内容逐渐丰富,深度不断加强.

1.3.2 研究区域 Doloreux和Gomez对1998年—2015年在同行评议的学术期刊上发表的292篇区域创新系统实证文章进行了系统回顾研究[43],重点统计了区域创新系统的研究范围,发现区域创新系统的研究区域在1998年—2004年(44篇)、2005年—2010年(103篇),2011年—2015年(145篇)三个时间段具有以下特点.

就分析的区域而言,随着时间的推移,关注一个地区的文章数量不断增加,从第一阶段的29.5%增加到第三阶段的50.3%.而研究“两个或三个区域”“四个或四个以上区域”的文章持续呈下降趋势,“两个或三个区域”的研究文章最少,第三阶段仅占13.7%(图10).

图10 1998年—2015年研究区域分析Fig.10 Regional analysis of the research focus, 1998-2015

研究地区主要集中于“欧洲”地区.但以欧洲地区为重点的文章出现了小幅度且持续的下降,从第一阶段的70.4%下降到第三阶段的62.7%.这一下降趋势在很大程度上是由于关于“亚洲”地区的研究有所增加,从第一阶段的13.6%增至第三阶段的24.8%.以非洲或南美区域为重点的研究以及对不同大陆的区域进行比较的文章数量很少.将研究地区按国家分类,可分为38个不同的国家.三个阶段总计来看,“中国”地区(10.9%)是研究最多的地区,其次是“西班牙”“德国”“芬兰”和“英国”地区.随着时间的推移,有关“中国”“瑞典”“澳大利亚”“捷克共和国”和“巴西”等地区的文章越来越多.相比之下,关于“德国”“英国”“美国”“加拿大”“日本”和“荷兰”的文章数量则有所下降(表8).

表8 区域创新系统的研究国家Tab.8 Countries studied for regional innovation system

续表8

就研究地区的性质而言,三个时间段总计78.7%的文章集中于研究“发达地区”,如欧洲、加拿大、美国和澳大利亚.而“新工业化”(13%)和“发展中”(5.4%)地区的研究占比甚至不足研究总量的五分之一,但随着时间的推移,对于中国、印度、泰国、马来西亚和巴西等发展中国家的关注度不断提高.在第一阶段,关于新兴工业化和发展中地区的文章不超过4.4%,而在第三阶段,占比达到26.8%.关注发达地区的文章数量从第一阶段的95.4%下降到第三阶段的71%.

就分析的区域类型而言,起初“大都会区”的研究占研究总量的46.9%,在第二阶段增至55.8%.特别是对首都城市的分析,如纽约、东京、巴黎、伦敦、北京,从第一阶段的8.3%增加到第三阶段的37.8%.此外,对“周边和农村地区”的实证研究稳定在三分之一左右.

1.3.3 学科领域

1) 基于WOS文献的学科分布

根据Web of Science数据库中划分的期刊主题类别,结合Citespace软件进行主题范畴共现可视化分析(图11~图13),探讨国外区域创新系统研究所涉及的学科类型.网络中的节点代表涉及的学科类别,每个节点的面积与各自学科类别的共现频数成正比,其结果如下.

图11 1998年—2005年区域创新 系统研究涉及的学科分布(频数>90)Fig.11 Distribution of disciplines involved in regional innovation system studies, 1998-2005 (frequency > 90)

图12 2006年—2013年区域创新 系统研究涉及的学科分布(频数>200)Fig.12 Distribution of disciplines involved in regional innovation system studies, 2006-2013 (frequency > 200)

图13 2014年—2020年区域创新 系统研究涉及的学科分布(频数>300)Fig.13 Distribution of disciplines involved in regional innovation system studies, 2014-2020 (frequency >300)

(1) 1998年—2005年:区域创新系统研究涉及到108个学科,从圈子的面积来看,最大的是商业与经济,频数为119,其次为环境(105)、管理(97)和地理(92).从圈子的中心性来看,工程类的期刊中心性(紫色外圈)最大,为0.60;其次为商业与经济类(0.29)和环境类(0.27),这些学科对区域创新系统研究具有较高的影响力.这一时期该研究处于起步阶段,发表的期刊数量有限,涉及的学科类别相对较少,网络中面积较大的节点数量较少,学科间主题的共现频率差距较小.

(2) 2006年—2013年:这一时期学科类型和各学科出现该主题的频次相对于前一时期有了大幅度的增加,面积最大的圈子即共现频数最大的学科排名没有变化,仍然是经济(411)、环境(293)、管理(259)和地理(258).商业与经济(0.29)超过工程类成为了中心性最大的学科,其学科影响力上升.表明经济学对区域创新系统研究较多,且产生了较大的影响力.多个学科融入区域创新系统研究,且学科间的联系增强(网络中的连线增多),各学科间区域创新系统研究的共现频率差距拉大(同心圆的大小).

(3) 2014年—2020年:该时期网络中同心圆面积的差距进一步拉大,区域创新系统研究所涉及的主要学科呈现集中态势.商业与经济仍为最大的同心圆,但出现区域创新系统研究的频数较之前有着显著的提升;这一时期也出现了一些频数均大于300的学科,如环境科学与生态、地理、区域与城市规划和管理.中心性最大的是计算机科学(0.26),反映了知识和信息时代对区域创新系统研究的影响,借助计算机科学推动其研究不断深化.这一时期区域创新系统研究的深度不断增强,学科间的联系也更为紧密.

总的来说,区域创新系统研究的英文文献主要集中于经济、商业和管理类学科,社会学、历史学、地理学和心理学等学科对区域创新系统也进行了深入的研究,学科类型不断丰富,研究的领域不断扩大.长期以来,商业与经济领域、管理领域和环境领域在该研究中发挥着重要作用,但不同阶段也出现了一些具有一定影响力的其他学科,如信息科学、农业学和心理学也加入研究,各学科间的联系也更为紧密,涉及的学科日益集中,研究的深度不断增强.

2) 基于中国知网文献的学科分布

在中国知网上使用高级检索,设定主题为“区域创新系统”,将文献划分为8个大类(工程科技Ⅰ、Ⅱ辑归并为工程科技类;社会科学Ⅰ、Ⅱ辑归为社会科学类)、168个小类,借助知网可视化分析探索区域创新系统研究所涉及的学科分布(见图14、图15).

图14 区域创新系统研究涉及的六大类学科分布Fig.14 Distribution of the six major disciplines involved in regional innovation system studies

图15 区域创新系统研究涉及的分支学科分布Fig.15 Distribution of sub-disciplines involved in regional innovation system studies

(1) 1998年—2005年:该阶段区域创新系统研究处于起步阶段,学科涉及到6个大类、24个小类,主要集中于经济与管理科学类,频次占6个大类总频次的86.7%,其中,经济体制改革和宏观经济管理与可持续发展是主要小类.这一时期的区域创新系统研究多集中于基础理论的探索,跨学科的研究有限.

(2) 2006年—2013年:这一时期区域创新系统研究快速发展,学科类型虽然仍涉及到6个大类,但小类增加到36个学科;而且涉及到其他学科的发文数量有大幅度提升,学科联系增强,加强了区域创新系统的学科交叉性研究.涉及学科最多的仍是经济与管理科学类,频次占6个大类总频次的88.5%,特别是其中的经济体制改革类研究区域创新系统增长较快,其他学科相对地位下降.随着知识经济和信息化时代的到来,工程科技类中的动力工业和电力工业、以及信息科技类中的图书情报与数字图书馆、自动化技术和计算机软件及设计等学科逐渐发展,不断丰富着区域创新系统研究视角.

(3) 2014年—2020年:区域创新系统研究所涉及的学科数量与前阶段相差不大,但类别有所不同,出现了一些新的学科领域(如工程科技中的机械工业、社会科学中的职业教育以及经济与管理科学中的服务业经济),但其大类仍集中于经济类和管理类的文献,频次占6个大类总频次的84.4%,且越来越集中于经济体制改革小类.

综上,在中文文献中,区域创新系统研究基本上涉及到6个大类(除农业科技类和医药卫生科技类),主要集中于经济和管理科学类,其次为工程科技和基础科学等学科;在发展的过程中不断出现一些小的新兴分支学科,如文化类、互联网技术类和地理类等学科,提供了新的研究视角.随着区域创新系统的不断发展与完善,研究也逐渐集中于几个学科相互作用,学科的聚集程度提高,研究深度日益增强.

1.3.4 研究方法 区域创新系统的研究方法经历了从定性分析到定性定量结合研究,再到与大数据等前沿技术融合的过程.

在区域创新系统研究初期,多数学者采用定性分析进行理论探索,运用归纳与演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法,阐释区域创新系统的理论框架、构建理论体系,并对具体地区进行描述性分析.

进入21世纪,研究方法转向定性定量相结合,定量分析方法包括: 统计分析方法、前沿面分析方法、系统分析方法.还有应用空间计量模型探究了区域创新、区域技术创新、区域协同创新效率的影响因素及空间溢出效应[44].或者应用DEA及其改进模型研究了区域创新系统的效率测算和绩效评价问题[45].

随着大数据时代的到来,传统区域创新系统正在发生深刻变化.依托互联网技术及海量科技资源的原始积累,区域创新系统平台将有效集聚整合多领域、跨地域、多类型的科技资源,以满足日益多样化、个性化的科技创新需求.因此,利用大数据和人工智能方法进行区域创新的研究将成为知识经济时代背景下的新趋势.

2 研究趋势及展望

文献关键词突变分析可揭示该领域最新前沿趋势并有助于预判未来演进动向.利用CiteSpace软件对区域创新系统文献进行关键词突变分析(图16),探索区域创新系统领域研究的前沿趋势.短时间内出现频次迅速增加的关键词,突变值都比较高,可以在很大程度上揭示研究焦点的变化.图16列出了出现频次突变的前14个关键词,图中标识了突变的起止年份,用红色线条直观展现持续的时间段,清晰展示了研究热点更迭的演进脉络.

图16 重点关键词突现图谱Fig.16 Keyword emergence mapping

根据前文及关键词突变分析的分析,区域创新系统的发展呈现出以下趋势:

2.1 研究视角的转变

一是以生态视角研究区域创新系统.进入知识经济时代,创新理论的研究发生了两个转变,一个是知识创新理论从“线性转移”发展到“协同创新”,另一个是社会网络理论从“社会关系”转向“知识网络”,强调环境的作用,推动了区域创新的研究逐渐由强调系统中要素组成的静态过程向强调要素之间、要素与环境之间的动态过程转变[46].加之生态学在经济领域的广泛应用,系统创新范式—创新系统逐渐向生态创新范式—创新生态系统转变,生态系统视角成为创新理论研究范式的新方向.环境对创新要素的作用方式、机制、互动联系的影响加深,要求区域创新系统的研究重视生态视角,构建更加动态、灵活、自治的网络结构,以适应区域创新范式的发展.

二是演化经济地理学视角.20世纪80年代末经济地理学的“文化、制度和关系转向”标志着演化经济学向地理学的渗透,形成了演化经济地理学中最活跃的中观分析层面即产业和区域经济,在区域经济演化研究中最具代表性的是区域创新系统[47].早期对区域创新系统的参与者、网络、组织、环境等方面的研究多基于静态视角.随着路径依赖概念被引入到制度变迁和关系经济地理学的分析中[48-49],区域创新的研究转向了动态视角,区域创新系统被视为一个动态开放的系统,在区域创新系统中支持创新的制度和组织机构随着市场需求改变和产业重组而不断演化[50],基于演化经济地理学视角研究区域创新系统成为新趋向.

2.2 研究向多种区域尺度扩展

区域创新系统的研究区域可划分为微观、中观、宏观三种尺度.微观尺度指城市内的区域,如产业集群、创新园区[22,51];中观尺度以城市或大都市区为研究区域,城市是创新过程的主要场所,为创新活动提供空间、技术支持及制度安排,如伦敦、纽约、北京[52-53];宏观尺度指促进和规范经济行为和社会活动的特定体制结构和文化传统构成的超区域或次国家尺度,如加拿大安大略省、魁北克省、比利时的佛兰德地区、我国的省级行政区[54-55].随着区域创新系统研究的不断深入,研究的区域呈现出向更微观和更宏观进一步拓展的趋势.部分学者将注意力转移到区域内各级行政单位之间、企业或企业集群之间创新联系的研究[56],研究如何优化中小企业所处的区域创新环境,提高区域经济技术的整体竞争力.此外,随着科技进步和全球化的迅速发展,知识生产与扩散和创新全球化也愈演愈烈[57],区域创新系统的国际化与全球创新系统的研究也将成为区域创新系统的重要尺度.

2.3 注重创新主体及创新行为

区域创新活动涉及多个创新主体,创新主体及其创新行为在利益共享、资源互补及风险分散等方面影响区域创新系统的效率与效益.利益共享包括经济与非经济利益的共享,企业在经济利益的分配中占有先天优势,高校和科研机构对非经济利益的需求更强烈,因此,未来的研究要对经济与非经济利益实行统筹分配[58];区域创新系统各创新主体的资源结构不平衡,企业具备资金、设备和市场等核心资源,学研方在知识资源和科研能力上占有优势,政府是规则和制度的制定者,中介机构信息最为全面的.如何使资源的量与质均能够满足各创新主体的具体需求,且为各创新主体提供有效的资源补充,将是区域创新系统着重研究的内容;技术创新需要通过有效的资源互补与利益共享,实现风险的分散.学研方主要解决知识技术风险,企业主要解决技术市场化风险,政府主要解决机制体制风险[59],中介机构主要解决信息共享风险.不同类型的企业是创新系统的重要主体,其在不同阶段及地域创新行为与规律不同,未来研究将趋于探讨如何使各创新主体充分发挥自身优势,解决存在问题、分散风险,形成具有效率稳定发展的区域创新系统.

2.4 强调创新主体与创新环境的耦合

区域创新系统是复杂系统,影响其发展的因素很多,文化、关系、制度等一些人文环境,国际管道(global pipeline)、以及地区的创新环境对区域创新活动的作用日益突出,学者们越来越关注创新主体与创新环境的相互影响和相互作用,两者之间的耦合研究是未来的研究趋势.一方面,政府作为创新政策制度的供给主体,其职能在于维护必要的创新环境[60];另一方面,创新环境中的政策环境也能提高创新主体的积极性,如加强知识产权保护的力度,能加快创新成果的转化.与此同时,创新主体和创新环境在耦合发展的过程中,会促使区域创新系统向着有序稳定的方向发展,进而使系统整体功能实现“1+1>2”的协同效应[47].通过协同创新,可以让创新所需的各种资源进行有效的排列,形成更高级的组合,使资源利用达到最大化,形成良好的区域创新系统效率,推动区域创新系统的进步与发展.

2.5 多学科交叉融合

创新是复杂的社会经济现象,面对复杂的现实挑战和多变的发展形势,单一学科解决创新发展的问题有一定的局限性,近年来,学科交叉融合日益受到学者们的关注,成为创新研究的新趋势,深刻地改变着创新研究的范式[61-62].区域创新系统的研究涉及到多个学科和多个领域,综合了经济、生态、环境和管理等多个学科.一直以来,经济、商业和管理类学科在区域创新系统的研究中发挥了重要作用,并趋于交叉融合,但对于区域创新系统这种复杂系统,需要高度整合多个学科领域的思想、方法和技术,形成区域创新系统统一的理论框架和话语体系,这需要汲取更多学科的思想和方法[63].2018年国际科学理事会的成立、2019年美国科学促进会(AAAS)年会的主题“科学跨越边界”(science transcending boundaries)等都强调主动跨越学科界限,促进相关领域的国际合作,推动科学的汇聚融通.区域创新系统作为有效的政策工具,未来的研究不仅关注多学科的运用,更重要的是促进学科间的交叉融合发展.

3 结论

本文利用VOSviewer、HistCite和CiteSpace文献计量软件对1998年—2020年国内外核心期刊的区域创新系统研究论文进行综述分析,得出以下结论.

1) 区域创新系统研究的发文数量上,英文文献数量成倍数增加,而中文文献数量在2014年后大幅度减少;英文文献的作者合作网络较中文文献数量更多、研究方向更广泛、合作更加密切,且呈现出正向发展趋势,而中文文献作者的合作趋于分散化;发文量和影响力较高的国家集中于欧、美国家,研究的主要力量仍然是西方国家.近年来,中国学者的英文文献发文数量及影响力位居前列,韩国等一些亚洲国家作为新兴力量在区域创新系统研究方面发挥越来越重要的作用.

2) 国内外的研究热点呈现出从基础概念和基础理论向多样化发展的趋势,不同阶段侧重点有所不同.国内研究注重科技创新特别是国家层面的科技创新研究,范围涵盖了宏观尺度国家层面、中观尺度区域层面及微观尺度中小企业;国外研究则更关注创新主体及创新活动方面,且聚焦于“集群创新”的研究.

3) 研究内容不断丰富,研究主题不断拓宽,从基础概念的探索,到跨学科理论的相互作用,再到新兴主题的出现;研究区域由“单一特定区域”转向新兴工业化和发展中地区,对发达地区的关注度有所下降;经济、商业和管理类等学科成为研究的主要学科领域,其他领域如地理学、社会学、生态学的研究也逐步增加,趋于从学科融合、复杂系统研究建立新的学科研究范式;研究方法从定性分析转向定性定量相结合,近年来趋于与大数据等前沿技术融合.

4) 根据前文的分析和文献关键词突变分析,未来区域创新系统的研究视角转向创新生态视角和演化经济地理学视角,研究区域的尺度趋于转向多维尺度,创新主体及创新行为研究以及创新主体与创新环境的耦合研究将成为重点研究内容,多学科交叉融合研究区域创新系统将成为重要的学科发展趋势.