信息时代言语社团概念泛化的认知阐释

2021-10-21杜小红杨静冉

杜小红, 杨静冉

(郑州大学 外国语与国际关系学院,郑州 450001)

“言语社团”(speech community)也称作“言语社区”或“言语共同体”,通常指一种语言的全体本族语使用者,或同一地区讲同一语言的同一变体或同一标准的一群人。Speech community译为“言语社区”,虽突显了该概念的“地域性”要素,但忽略了交互性特点;“言语共同体”的翻译虽突显了该概念的“言语认同”特征,但遮蔽了“地域”要素;二者都不够恰切。袁家骅、赵世凯等在翻译布龙菲尔德(Bloomfield)的《语言论》时,采用的是“言语社团”,该术语虽不够全面,但一定程度上兼顾了地域性和交互性,故本文采用“言语社团”这一比较常见的翻译。布龙菲尔德指出,依靠言语相互交往的一群人,即称作一个言语社团[1]42;莱昂斯(Lyons)认为“言语社团是使用某一特定语言或方言的全体人员,只要说话人使用的是同一种语言,就属于同一言语社团”[2]。例如在白人到达美洲前,一个有自己语言的独立的印第安部落,即为一个言语社团。

随着经济和文化全球化日趋加快,不同国家和地区间人口的流动性日渐增强。同时,伴随着互联网的发展,网民的数量日益增多,QQ、微信、微博、微课、钉钉、脸书(facebook)、推特(twitter)等已成为人们交流合作的新渠道,新的交流方式打破了原有言语社团的地域和空间概念,住在同一社区的成员很可能不讲同一种语言,更不用说讲同一语言的同一变体了,共同遵守一套规约化的语言规则已成为隐性的现实。网络语言言语社团随之逐渐形成。原有的言语社团概念与当下人们语言交际的现实状况严重脱节,相对于大数据时代交际方式的嬗变和不断蔓延,言语社团概念的泛化、原有概念边界的消失(boundary loss)、新言语社团概念边界的移动(boundary shift)和虚化已成为不争的事实。这正是言语社团概念泛化的主要动因。

近年来,随着人口流动的日趋加快,言语社团概念的变化开始受到关注。现有研究多集中在大学生网络言语社团或民工言语社团的特点介绍和分析[3-4];虽有对流动人口语言接触与语言认同的研究[5]和对城市化进程中新生代流动人口的语言选择与变化进行的实证研究[6],也有涉及言语社区基本要素和人口流动大背景下言语碰撞的研究[7],但针对信息化时代言语社团概念的拓展和变化进行的专门研究还不多见。如何结合人们的交际特点,重新诠释言语社团概念,显得愈发重要。本文拟梳理言语社团概念的历史流变,从Langacker的“虚拟边界”出发阐释言语社团概念泛化的认知理据。

一、言语社团概念的历史流变

言语社团概念在索绪尔(Saussure)的《普通语言学教程》中已有雏形。索绪尔认为,某一能指和所指的结合一旦完成,其语言符号就进入特定的语言系统,从而被该语言社团的所有成员接受,具有规约性和强制性[8]。即言语社团的每一成员均须遵守语言的规约性,按规则构词、组句、谋篇。受当时经济文化交流的局限,住在同一社区的成员相对稳定。值得一提的是,索绪尔在《普通语言学教程》中提到语言社团没有自然界限。例如所有说汉语的人形成一个相对较大的言语社团,但根据讲不同汉语方言人们的地域分布,汉语言语社团又可分为粤语社团、闽语社团、沪语社团和吴语社团等。然而,随着各个方言社团成员之间的频繁交流互动,不同社团成员之间慢慢能听懂甚至自由输出对方社团的方言,不同社团成员之间的界限开始慢慢弱化,同一社团内部成员之间的差异开始出现。即使在远古时期,讲不同方言的人们也难免会移动和交流,所以各方言社团之间并无严格的界限,我们也很难在这些方言社团之间划出一条条清晰的界限。显然,在信息化的今天,如果用索绪尔言语社团概念的“规约性、强制性、必须遵守”等特征来描述当前的言语社团现状已不合时宜,网络的广泛应用早已悄然改变着人际群体化的聚居和交往方式,原来言语社团赖以形成的居住和交往平台亦日渐虚化。

美国著名的结构主义语言学家布龙菲尔德发展了索绪尔的言语社团概念,将其进一步具体化。在其代表作《语言论》中,布龙菲尔德在多年调查和深入研究的基础上,提出不同社会阶层间由于生存状态、生活环境、受教育程度等各种因素而自觉或不自觉形成具有本阶层特色的言语社团[1]42。这一概念打破了索绪尔对言语社团的地域和空间概念,把社会阶层和受教育程度等作为划分言语社团的重要因素。布龙菲尔德对言语社团的诠释具有一定的现实意义,比如在英国各城市中,当地白人往往讲相对标准的英语,当地印巴人的英语却常常带着印巴口音,这虽然与他们居住的区域有一定关系,但更重要的是受空间关系之外的因素如教育背景、社会阶层和文化风俗等的影响。与索绪尔的观点相似,布龙菲尔德也认为,任何情况下都很难或根本不可能精准确定哪些人属于同一语言社团,这并非偶然,而是言语社团本身的性质使然。布龙菲尔德虽然不能预测当今网络社会背景下言语社团概念的巨变,但他对言语社团概念边界的独到见解至今仍不乏现实意义。

美国社会语言学家拉波夫(Labov)和甘柏兹(Gumperz),以及之后布龙菲尔德时代的代表人物霍凯特(Hockett)等先后对言语社团概念进行过不同程度的研究与发展。拉波夫在《纽约市英语的社会层次》中指出,语言事实上存在着社会性层次区分,社会层次(身份)与语言层次是互相对应的,他将认同感和归属感作为确定言语社团的标准,进一步阐释言语社团概念,但他没有考虑言语社团的复杂性与层次性[9]。甘柏兹突破了索绪尔言语社团的地域概念,认为言语社团是凭借共同使用的言语符号进行的经常的、有规则的交流,并依据语言上有实义的分歧而区别于其他社团的聚合体。他指出,言语社团不仅可以是单语群体,而且可以是多语团体,前提是这些社会团体必须依靠频繁的交互聚在一起[10]。与甘柏兹的观点相似,霍凯特也注重言语社团的交互性。他认为一种语言确定一个社团,社团成员直接或间接通过共同的语言交际,该言语社团观显然还受语言的局限[11]。

此外,英国学者Milroy夫妇借助拉波夫调查纽约市方言音位变异的方法,在实地调查研究北爱尔兰方言的基础上,提出“语言的社会网络理论”,并做了比拉波夫的分层说更细致的分析[12]。他们认为,社会网络是指人们按照自己的意愿组成的社会关系,如朋友间的朋友网、同事间的同事网、亲戚间的家庭网等,即言语社团由人们在社会网络中关系的亲疏远近来确定。Milroy夫妇的调查不仅在一定程度上发展了言语社团概念,也对我们在信息化时代诠释言语社团的概念提供了借鉴。

在网络化的今天,人们交流方式和交流渠道日趋多样化,言语社团的认同方式在时空等层面呈现出新的特质。随着各国经济文化交流日渐频繁,外出(包括到海外和国内不同城市)工作、读书、探亲和从军等人口随之增多,言语社团的边界性日渐虚化,社团成员不再是非此即彼的隶属关系,而是一定程度属于或不属于某言语社团的成员,言语社团呈现出一定的复杂性和与非网络社会迥异的特征。虚拟空间言语社团渐渐为人们认可和接受。在虚拟空间中,很多陌生人使用虚拟的网名与他人敞开心扉,匿名化现象给予人们更多的心理隐私安全感,物理存在逐渐隐蔽,他们之间的边界随之消解,或者说原来源于社团的边界概念变得不可捉摸。同时,人们建立亲密关系的可能性随之下降,同事就是单纯的同事,下班后便无更多关系,邻居之间可能互不相识。

二、Langacker的虚拟边界理论

Langacker认为,人类语言所描写的事物是否有边界、有怎样的边界,很大程度上依赖于人们对客观世界的感知,而非完全由客观情况决定[13]。他提出了“虚拟边界”(virtual boundary)概念,认为虚拟边界的存在非常普遍,即使是现实存在的实体,在语言上也通常是虚拟的[14]。比如我们很难说墙角有一定边界,因为我们无法在墙面上划出一条界线,超出该界限就不再是墙角,但我们常常把墙角看作有边界的个体,说“一个墙角、两个墙角”,其实这个边界是模糊的,是一种心理期待。同理,“凸处”“凹处”和“开口容器的名称”(如坛、罐、瓮、盒、缸等)通常被识解为标示整个封闭区域,而不被识解为凸凹或开口部分。“团队”(team)在空间上无法明确认定边界,然而,即使同一团队的成员在场地上散开,或是与对方的队员混杂在一起,基于他们为了一个共同目标而通力合作的共性,我们依然能辨认出他们属于同一团队,这与成员所处的空间位置关系不大。谢应光指出,像team(团队)和class(班级)这样隐含虚拟边界的名词还有orchestra(乐队)、crew(船员、机务人员)、cast(全体演员)、staff(全体职员)、league(联盟)、army(部队)、family(家庭)等,虚拟界限的存在与人们使用语言时的认知状态有关[15]。

语言本身不会改变,只有通过人们的使用,语言才可能改变。同样,言语社团概念自身对语言和地域特征的内在要求不会改变,但在网络发达的现代言语社团中,随着人们接触渠道的多样化,其概念域也随之发生着隐性变化。换言之,网络的广泛使用改变了人们传统的交流方式,面对面交流逐渐退居舞台之下,人们完全可以在非接触性交往中从事各种社会活动,原有的组织化和群体化交往平台日渐泛化。这一方面促使原有的言语社团时空域无限扩大,有利于人们跨越原有的社团边界、融入更大的交际圈合作发展,另一方面无形中消解了社团成员面对面握手、拥抱等传统的密切关系。比如大学生网络语言言语社团在很大程度上取代了原来关系亲密同学之间面对面交流形成的群体。与面对面交流相比,更多学生倾向于方便快捷的微信交流平台。在这种形势下,共同遵守一套规约化的语言规则虽依然存在,但已成为隐性的、无形的、难以具体规范的现实。又如随着认知语言学的形成和快速发展,该领域的专家学者逐渐形成了一个特定的隐性言语社团,该社团不以地域为衡量言语社团的标准,而是以一套约定俗成、自成体系的学术语言系统为依据,他们在开会、讨论、邮件往来或电话交流时往往使用规约化的或已固化的认知语言学领域的语言单位,以凸显言语社团区别于其他社团的特点。

从这个意义上说,当前社会的信息交流在一定程度为言语社团概念的拓展和泛化提供了现实动因。刘辰诞指出,边界变动最初可能是“歧解”引起的。但该“歧解”用法符合当时背景下人们的交际需求,在交际目标驱动下被该言语社团的成员频繁使用和固化,逐渐成为新的语言规约[16]。同理,网络环境下很多言语社团使用的语言,最初可能是社团成员内部为了交流方便或标新立异而使用或创造的一些新颖、顺口的表达,随着受众的广度和深度增加,日渐固化为社团成员广为传用的语言单位。

网络环境下,言语社团内部成员之间、一个言语社团成员与其他言语社团成员之间的交流方式均发生了质的变化,言语社团的边界似乎显得不那么重要。其实不然,人们交际方式的改变只是引发言语社团边界的移动和泛化,但隐性的边界依然存在,只不过是偏离了言语社团的原型概念。

三、 言语社团概念泛化的认知阐释

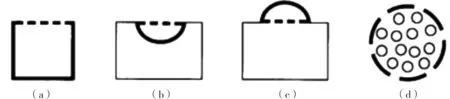

按照Langacker的虚拟边界概念,言语社团的边界既是对客观世界感知体验的产物, 也在一定程度上影响我们对客观世界的感知和识解。需要特别指出的是,并非每个言语社团都有常规意义上的边界或形状,因为许多边界本身是模糊的,无须客观识别。即划界其实是在概念层面上施加的,在很多情况下边界本质上是虚拟的,如图1所示。

图1 虚拟边界[17]

图1中,(a)的上方是开口的,但在计算容器的容积时,依然可视为呈现空间上的闭合效果。同理,(b)标示的凹痕、(c)标示的凸痕和(d)标示的虚拟空间类聚等均是概念化者在心理上为它们赋予的虚拟边界。

出于语言研究目的,有时我们可能把说不同语言或居住在不同地区,甚至是信仰迥异的成员视为同一社团的成员。这些成员虽然具有某方面或某种程度的相似,但他们不总是如传统言语社团概念描述的那样具有典型性,而是泛指永久性或临时性居住在同一地区的一群人(如民工言语社团、大学生言语社团),或讲同一语言同一变体的(如居住英国各城市的印巴人组成的言语社团),或有共同爱好共同奋斗目标的(如足球联盟、篮球协会、关爱妇女儿童协会),或有共同信仰的(如全世界阿拉伯民族社团)一群人。

沈家煊指出边界往往是模糊性的,有界和无界的区分主要以人的感知和认识为准[18]。在高度信息化的今天,不仅各言语社团之间的边界是模糊的,言语社团成员的身份也呈现一定的复杂性和交叉性。在网络交互环境下,言语社团概念的边界很大程度上依赖于社团成员对自己身份的认知,而同一成员因为扮演不同的身份可能会隶属不同的言语社团,致使言语社团的边界日趋模糊。例如同一成员可能属于不同的言语社团,当他踢足球时属于足球协会言语社团,球员之间以自己足球领域的语言进行交流和协商;当他踢完足球回学校上课时,属于学生言语社团;当他周末去教堂做礼拜时,他与同一信仰的人进行宗教交流,此时他属于该宗教社团;当他在网络世界与同龄人用网络语言进行交流时,他同时属于网络语言言语社团。同理,同一社团内部成员的身份也呈现复杂性。例如同属于学生社团的成员,因所讲方言不同而属于不同的方言社团(如粤语社团、闽语社团、沪语社团等),因兴趣爱好不同而属于不同的兴趣社团(如足球社团、篮球社团、音乐社团等),因所学专业不同而属于不同专业社团(如计算机技术社团、英语语言学社团、中国文学社团等)。由是观之,不同社团的成员之间有一定的交叉性,同一社团的不同成员则呈现一定的复杂性;一个言语社团与另一个言语社团之间边界日趋模糊,或者说它们之间的边界是虚拟的,有时呈现显性特点,有时呈现隐性特质。

从地域上看,概念泛化的言语社团成员不局限在固定的某区域,只是以该区域的居住或活动为中心。言语社团的成员有典型成员(prototypical member)与边缘成员(peripheral member)之分。但是典型成员与边缘成员之间的边界是虚拟的,他们以有机和动态的方式转化着。例如青年学生因接受新事物较快,使用互联网、微信、微博、推特等相对频繁,网络语言使用熟练等共同特征而形成了一个不以地域为局限的网络语言言语社团,其中完全符合上述特征的大学生属于该言语社团的典型成员;一些来自偏远地区、进入大学前没有上过网的学生,不属于该社团的成员。一旦这些学生开始接触网络,他们就会由非社团成员逐渐转变为边缘社团成员,随着对网络使用熟练程度和对网络语言掌握程度的提高,他们慢慢由边缘成员过渡为典型成员。同理,如果有些典型成员在某一阶段因繁忙而拒绝网络,他们的典型成员身份会随之转化为边缘成员。由此可以推断,言语社团成员的身份不是一成不变的,而是动态变化的,其身份的典型与否是一个程度问题。

言语社团的边界既是我们对客观世界感知体验的产物,也在一定程度上影响我们对客观世界的感知和识解。徐大明认为“语言认同”是构成某一言语社团的核心[19]。然而,语言认同源自我们对世界的感知和识解,这一过程的边界本身是虚拟的。认同要素兼具社会属性和言语属性,在言语社团理论中的重要性无可置疑。随着言语社团成员流动性增强,我们认为“言语认同”比“语言认同”更恰当,因为语言认同属于语言学范畴,不符合言语社团概念的现实性,而言语认同更符合言语社团理论的研究范围和研究对象。

四、结语

认知语言学认为,“界”是人类具身体验投射到语言的结果,人类在对事物的认知过程中,为整体把握和认识事物,必然会给认知对象指派一个边界,即使有时很难确定认知对象的起点和终点,实践经验也会使认知主体尽可能把它们界定在一个大致的概念范围内[20]。随着人们交流方式和交流渠道的日趋多样化,言语社团概念趋于泛化,其概念边界的移动和虚化特质也日渐呈现。

随着人们交流方式和交流渠道日趋多样化,言语社团的边界更趋模糊,其概念亦越来越难以精确界定。概念边界的虚化、移动乃至消失等,直接导致言语社团日渐偏离原型概念,这是言语社团概念泛化的主因。换言之,言语社团的概念泛化即言语社团概念的内涵意义越来越抽象,外延意义越来越模糊,由原来具体的、主要由地域决定的概念,日益扩大为一般的、动态的、受多种因素影响的概念。

在网络化的今天,由年轻人作为主力形成的虚拟网络语言言语社团已被广泛接受,该网络语言言语社团本身的边界是虚拟的,一直处于变动和不稳定状态之中(其稳定是相对的),其中涉及原有概念边界的消失和新言语社团概念边界的移动[21]。我们必须意识到这种不稳定特性,适时调整概念边界。比如在网络语言言语社团内,成员之间可以畅所欲言,并根据需要调整进而创造新的用法。一旦某种新的表达得到一定认可,就会迅速在网上传播开来,并很快固化为网络社团成员的单位,为大家广泛传用。此外,网络语言言语社团的成员是多语并用或并存的一个特殊群体,语言的混合或交叉使用也是网络语言言语社团的一个明显特征,都在一定程度上为言语社团概念的泛化提供了动因和理据。