松花坝水源区不同土地利用方式对土壤理化性质的影响

2021-10-20卿小燕赵克琼吴晓妮

卿小燕,郭 蕾,赵克琼,吴晓妮

(1.云南高科环境保护科技有限公司,云南 昆明 650000;2.云南省昆明市盘龙区水务局,云南 昆明 650051;3.昆明学院 农学与生命科学学院,云南 昆明 650214)

面源污染一直是水体富营养化的主要来源,由于污染源头多、范围广、污染的产生和输移过程复杂、时空变动不确定等特点,成为湖泊污染削减和环境治理的难题[1-3]。作为土壤中的主要生态因子,氮与磷因不同土地利用方式而导致其生态系统中元素生物地球化学循环各异,加上外部的人为耕作制度与管理措施更加剧了土壤氮、磷含量的诸多不确定性[4-6]。目前,很多研究已对不同流域内的不同土地利用方式下的土壤理化性质进行了分析,如在流域或集水区尺度上对不同土地利用类型土壤氮、磷的研究[7-8]。大多数研究结果表明,不同土地利用方式对土壤养分含量具有显著的影响。土壤中养分含量的高低作为面源污染的“源”常常决定了面源污染输移过程中的强度和通量[9]。因此,了解流域内重点保护区或脆弱区内不同土地利用类型及其变化对土壤理化性质的影响,对掌握土壤肥力现状、合理管理土地资源、改善水质环境等具有重要意义。

松华坝水源保护区是我国第一个饮用水资源保护区,既是昆明市重要饮用水源地,也是滇池水源最主要的汇水区,松华坝水库水体的水质直接影响着滇池水体水质。因此,松华坝水源保护区水资源保护利用和水环境污染防治工作尤为重要。但由于该区域内农业面源污染导致过量营养元素输入到水体中,增加了该水库水质富营养化状态的风险,进而威胁昆明市的经济发展和社会稳定[10]。为了减少农业面源污染对水体的影响,部分农田实施了“退耕还林还湿地”,以期减少氮、磷污染的输移。为了了解不同农田利用方式下土壤理化性质的变化,本研究选取传统种植的农田(菜地与玉米种植)及“田改林”地为研究对象,对其主要理化性质进行监测分析,为探明不同土地利用方式下土壤养分变化及农业面源污染防控提供科学依据,并支持该区域生态清洁小流域的建设。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于昆明市主城区东北部13 km处,地处铁冲小流域(102°45′55″~102°50′15″ E,25°22′24″~25°26′13″ N),属松华坝水库水源区。该小流域属北亚热带和暖温带混合型气候,平均海拔2250 m,属浅切割低山丘陵中轻度流失区。多年平均气温13.5 ℃,流域降水集中,干湿季节分明,多年平均降雨量为1042.5 mm。一般雨季(5~10月)降水占全年降水量的87%。该小流域土壤主要是由砂岩、砂页岩、灰岩风化形成的红壤和红壤性水稻土。山地区的主要植被为常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林、灌木林地。由于位于昆明市重点水源保护区,流域内农田种植方式主要以传统蔬菜、玉米(Zeamays)、蚕豆(Viciafaba)、马铃薯(Solanumtuberosum)等粮食作物为主,重点保护区内的农田根据政策退田还林,主要种植杨树(PopulusL.)、中山杉(Ascendensmucronatum)等乔木。

1.2 样品的采集与测定

基于前期不同土地利用格局,选择广泛分布的蔬菜种植地(蔬菜地)、玉米种植地(玉米地)、田改林地(林地)作为主要土地利用类型,每种利用类型选择3块代表性样地(20 m×20 m),每个样地之间相距至少1 km。土地利用情况及人工管理措施等见表1。分别于2018年7月、9月、11月对每个样地内土壤进行采样,样品采集按照S形多点混合的原则。每一点根据土壤深度采0~20 cm和20~40 cm土壤层的样品。所有样品带回实验室,去除作物根系、石砾、有机残体等杂物后,过筛保存并进行相关的指标分析。

表1 不同土地利用类型样地的基本情况

土壤样品测定包括物理性质(容重、含水量及其土壤持水性能)和化学性质(pH值、有机质、全氮、硝态氮、铵态氮、全磷和有效磷)。其中容重、含水量、持水性能采用环刀法测定;pH值利用酸度计进行测定;土壤有机质含量采用重铬酸钾氧化外加热法测定;土壤全氮采用半微量凯氏定氮法测定;土壤硝态氮和铵态氮分别采用紫外分光光度法和纳氏比色法测定;土壤全磷和有效磷分别采用酸溶-钼锑抗比色法和双酸浸提-钼锑抗比色法测定[11]。

1.3 数据分析

为了比较不同土地利用方式、采样时间、土壤深度对不同土壤参数的影响,利用多元方差分析(Three-way ANOVA)进行统计,并利用方差分析,重点比较不同土地利用方式之间土壤理化性质的差异。数据使用SPSS 21.0软件对数据进行统计分析。为了解不同土地利用方式对土壤理化性质的综合影响,本研究采用均值化评价方法[12],计算公式为:X=Xi/Mi,其中X为量纲化后的值;Xi为实际土壤某理化参数值;Mi为土壤某理化参数均值。

按各项土壤各参数得分逐项相加得出不同土地利用方式对土壤理化性质的综合影响系数:W=X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9,其中,W为土地利用方式对土壤理化性质的综合影响系数;X1~X9分别为无量纲化的土壤容重、含水量、pH值、有机质、全氮、硝态氮、铵态氮、全磷和有效磷;为了量化9个土壤理化参数在综合影响系数中的相对贡献,分别用X1~X9除以W得出每个参数指标的相对贡献比例。

2 结果与分析

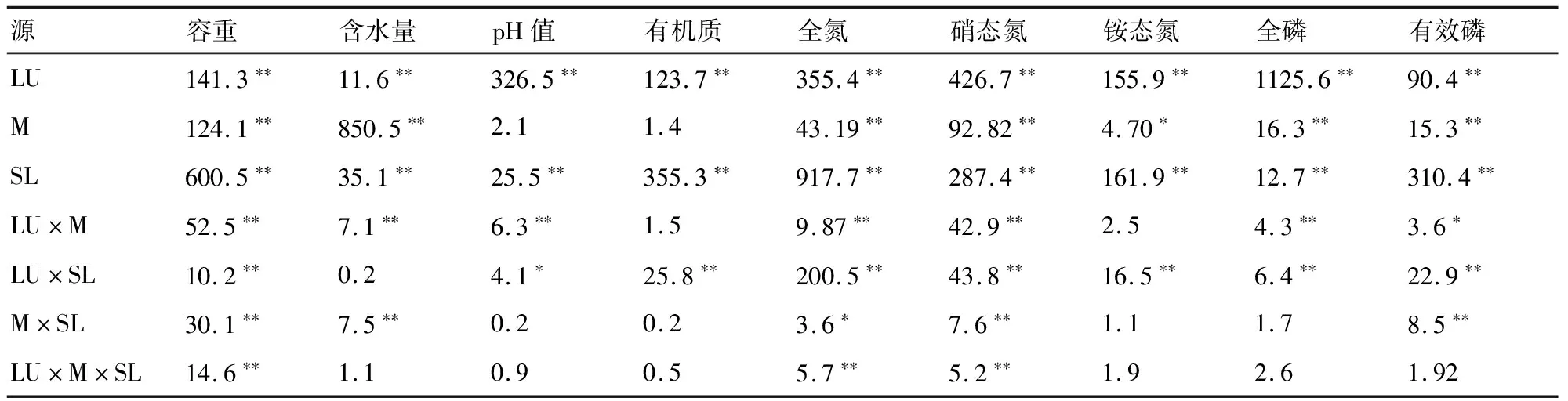

2.1 不同土地利用方式下土壤理化性质的多因素方差分析

多因素方差分析表明,不同土地利用方式、月份、土壤深度及其交互作用对大多数土壤理化性质具有显著的影响(表2)。从表2可看出,土地利用方式和土壤深度对所有9个理化参数均有显著影响(P<0.01);除pH值和有机质外,月份对其他7个理化参数也具有显著影响(P<0.05)。除此之外,土地利用方式与月份、土地利用方式与土深的交互作用对大多数土壤理化性质也具有显著影响;相比而言,月份与土深、土地利用方式与月份和土深的交互作用对土壤理化性质影响相对较小。虽然月份与土深对土壤理化性质具有显著影响,但由于月份与土壤深度相对是不可控因素,故本研究重点分析不同土地利用方式对土壤理化性质的影响。

表2 土地利用方式(LU)、月份(M)及土壤深度(SL)影响土壤理化性质的方差分析

2.2 不同土地利用方式对土壤物理性质的影响

不同土地利用方式下的土壤容重见图1。从不同土地利用方式来看,7月份林地土壤容重显著高于农田土壤(菜地与玉米地);9月份林地土壤容重仍保持最高,11月份3种土地利用方式下土壤表层的容重未呈现显著差异。从不同土壤深度来看,20~40 cm土层的土壤容重整体上高于表层0~20 cm的土壤。从时间动态来看,在主要生长期内农田(菜地与玉米地)土壤的容重呈增加趋势,而林地土壤容重相对保持恒定。在农田种植过程中,常通过人为松土改善土壤通气状态,进而导致土壤容重较低,而林地由于无松地现象,故土壤容重较高[13]。

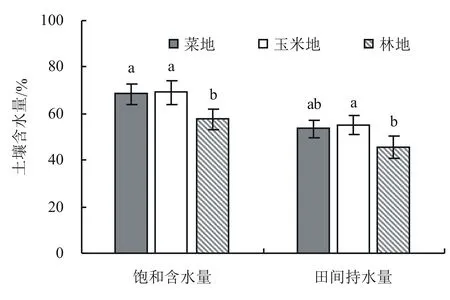

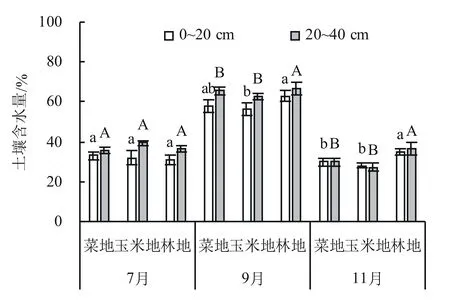

通过对比不同土地利用方式下土壤的涵养能力发现:玉米地的饱和含水量和田间持水量最高,其次为菜地,林地的土壤饱和含水量及田间持水量最低(图2)。方差分析表明,农田土壤的饱和含水量显著高于林地,玉米地的田间持水量显著高于林地,这主要是由于农田松土导致较低的容重所致[13]。不同土地利用方式下土壤含水量的变化特征表明:在7月份3种土地利用方式下的土壤含水量相似,无显著差异(P>0.05);在9月和11月林地的土壤含水量显著高于农田;从不同土层来看,土壤表层的土壤含水量普遍低于20~40 cm土层;从时间动态变化来看,3种土地利用方式下土壤水分呈现先增加后减低的趋势(图3)。总体来看,林地的土壤含水量比农田高,说明林地由于具有较多的地上植被,水分涵养能力较高,水分蒸散发相对较少;而农田地表相对裸露性较高,水分散失较多,导致地表的土壤水分含量明显低于林地[8,13]。

图2 不同土地利用方式下土壤饱和含水量及田间持水量比较

图3 不同土地利用方式下土壤含水量及其变化

不同土地利用方式下土壤pH值对比发现:林地的pH值稍高于农田(菜地与玉米地),7月与9月,20~40 cm土壤层的pH值比表层0~20 cm土层略高,而11月份,20~40 cm土壤层的pH值比表层0~20 cm土层略低(图4);通过方差分析表明:7月和9月份林地20~40 cm土壤层的pH值显著高于农田,而在11月份,林地0~20 cm土层的pH值显著高于菜地与玉米地0~20 cm土壤层(P<0.05);整体而言,pH值相对保持稳定,其变异程度较低(图4)。不同土地管理方式是导致土壤pH值发生变化的重要因素。在农田土壤中由于使用化肥,导致土壤pH值降低,尤其是氮肥,在转化过程中常伴随NH4+和H+的释放,导致土壤pH值降低,相对而言,林地pH值相对保持稳定,可能与林地内腐殖层的有机质分解有关[14-15]。

图4 不同土地利用方式下土壤pH值及其变化

2.3 不同土地利用方式下对土壤化学性质的影响

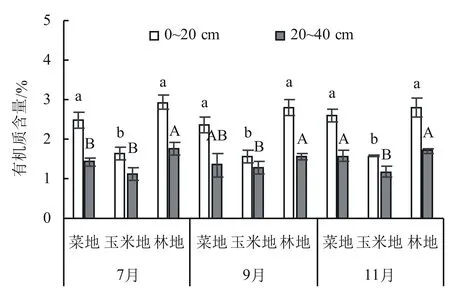

通过比较不同土地利用方式下土壤有机质含量,可发现林地土壤中的有机质含量普遍高于农田(菜地与玉米地)(图5),这与不同土地管理方式有关,农田由于人为取走地上蔬菜及玉米,导致无凋落物输入,即便蔬菜地有少量农家肥输入,但输入量仍少于无人为干扰的林地,林地内树种为落叶阔叶树种,每年旱季大量凋落物输入土壤,导致有较高的凋落物层,进而提高了土壤有机质的含量[8,15],土壤表层有机质含量高于底层主要与凋落物及农家肥直接输入到地表层密切有关;通过动态变化来看,有机质含量变化幅度并不明显(图5)。

图5 不同土地利用方式下土壤有机质含量及其变化

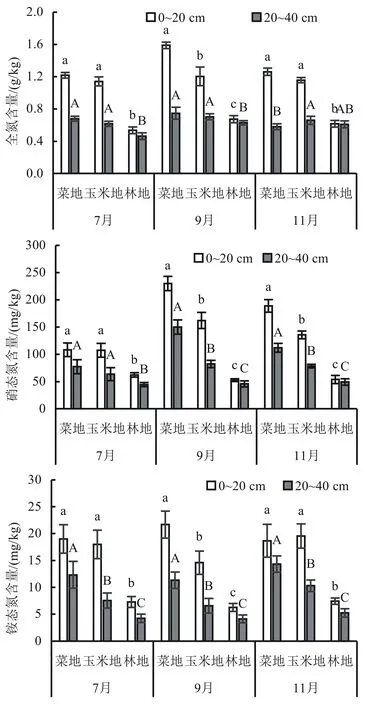

不同土地利用类型下,土壤全氮、硝态氮及铵态氮的变化特征见图6。不同土地利用方式比较可以发现,农田(菜地与玉米地)0~20 cm土壤的全氮、硝态氮及铵态氮含量在7、9、11月份均显著高于林地,对于20~40 cm土层除11月份外,其他月份也表现为农田土壤全氮、硝态氮及铵态氮含量显著高于林地,一方面与农田施肥有关,另一方面与林地植物生长对土壤氮吸收及氮矿化速率增加有关。5~10月份是该区域生长期,水热条件良好,林地氮矿化速率增加并伴随植物快速生长,故导致土壤氮含量降低[16];对于不同土层而言,3种土地利用方式尤其是农田土壤,其表层的全氮、硝态氮及铵态氮含量均高于底层土壤;从时间动态变化来看,农田土壤硝态氮含量呈现先增加后降低的趋势,这可能与土壤微生物有关,尤其是硝化细菌。9月份硝态氮含量高一方面与施肥有关,另一方面与土壤硝化作用的影响也有一定关系[17]。相对而言,铵态氮在时间动态上变化幅度较小。

图6 不同土地利用方式下土壤全氮、硝态氮及铵态氮含量及其变化

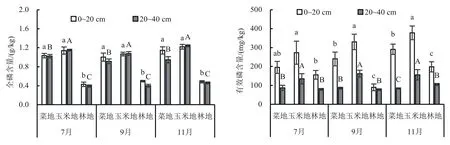

对比不同土地利用方式下的土壤全磷及有效磷变化,从图7可以发现,农田(菜地与玉米地)土壤全磷含量显著高于林地土壤,其中表层土壤与底层土壤全磷含量差异不大,在生长期内土壤全磷相对保持稳定,变化幅度较小(图7)。而对于有效磷而言,除7月份菜地与林地表层土壤有效磷无显著差异外,其他月份及土壤层次下农田(菜地与玉米地)土壤有效磷含量均显著高于林地土壤(P<0.05);土壤表层有效磷含量除9月份的林地外,其他表层土壤有效磷含量均明显高低20~40 cm土层;从动态变化看,农田土壤表层的有效磷含量呈增加趋势,而20~40 cm土层的有效磷相对变化幅度不大,相对保持稳定(图7)。农田全磷及有效磷含量比林地高的主要原因主要与农田施肥有关。与全磷相比,土壤有效磷含量受人为耕作、施肥等措施的影响更为显著。随着雨季的进行,农田表层土有效磷呈现增加的趋势,而林地表层土壤有效磷呈现先下降后增加的趋势。总体而言,土壤有效磷含量的变化与施肥及林地矿化及径流养分流失等相关[8,15,18]。

图7 不同土地利用方式下土壤全磷及有效磷含量及其变化

2.4 不同土地利用方式对土壤理化性质的综合影响

对比不同土地利用类型对土壤理化性质的综合影响系数可以发现,所有月份及不同土壤层次内的综合影响系数依次为菜地、玉米地、林地(表3),说明农田土壤理化性质比林地较好。但对不同土壤参数在综合影响中的贡献比进行分析发现,菜地和玉米地中有效态氮、有效磷占据最高的贡献比,而林地中有机质及含水量占据最高的贡献比(表3)。通过对3个月进行综合分析,同样发现农田对土壤理化性质的综合影响比林地高,其中表层与底层土壤中菜地中硝态氮在综合影响中的贡献比最高,分别为0.14和0.15;玉米地中有效磷的贡献比最高,在表层与土壤底层其贡献比分别为0.14和0.15;对于林地,有机质的贡献比最高,分别为0.17和0.15。通过表3可以发现,农田理化性质较好,可利用有效态氮、有效态磷贡献比例较高;而林地理化性质相对农田而言较差,但有机质贡献比例较高。

表3 不同土地利用类型对土壤理化性质的综合影响系数及土壤参数在综合影响中的贡献比

从土壤理化性质来看,基于不同土地利用类型对土壤理化性质的综合影响系数及各个参数在其中的贡献比例,可以看出该流域内农田土壤理化性质要好于林地,这主要与农田人为管理措施密切相关,外源性可利用性的氮、磷养分的输入及外部松土等措施增加了土壤理化性质[8,15,17]。相对而言,林地只能通过自身生物地球化学循环来改善自身土壤理化性质,由于林地几乎无人为干扰,加上原来立地残留的土壤养分,导致林地生长速率较快,进而形成较高的凋落物层,提升了土壤的有机质含量,但林地对原有农田土壤的改善效益,一方面需要较长时间得以体现,另一方面无外部养分的输入也是导致林地土壤理化性质低于农田的另一主要原因[8,15,16]。

从面源污染输移及防控角度分析,农田尽管具有较好的土壤理化性质,但养分多以有效利用态存在,加上地上无较好的地被层及良好的群落结构,氮、磷养分极易通过地表或地下径流向外输出,进而增加水体的富营养化风险[18];而林地却可以通过良好的群落结构减少地表径流量的产生,并通过积累有机质慢慢改善土壤理化性质及土壤结构,进而有效提升土壤质量,达到减少养分向外输出的风险[8]。但由于农田改林地的时间不长,故产生的生态效益还需要慢慢进行积累。本研究主要侧重面源污染输移过程中的土壤面源污染物的“源强”的分析,但面源污染的输移也取决于氮、磷养分的“流”和“汇”,因此,还需要对不同土地利用方式进行面源污染输移过程及土壤对养分截留能力等方面的监测与评估,才能更全面地了解不同土地利用类型对面源污染防控的综合效益[2,9],进而有效地指导区域生态建设与生态管理。

3 结论

(1)土地利用方式、土壤深度及时间均显著影响土壤理化性质。

(2)林地土壤容重、含水量及有机质含量高于农田土壤(菜地与玉米地),而农田土壤氮、磷含量(全氮、硝态氮、铵态氮、全磷和有效磷)含量高于林地。

(3)土地利用类型对土壤理化性质的综合影响系数从高到低依次为菜地、玉米地、林地,其中农田土壤有效态氮、有效态磷及林地土壤有机质含量在综合影响中贡献比例在所有理化参数中最高。

(4)从土壤理化性质看,人为管理措施是导致农田理化性质较好的主要原因;从面源污染防控角度看,农改林可有效降低土壤养分源强,降低向外输移的风险。同时还应结合氮、磷养分的“流-汇”等过程,综合评估不同土地利用方式的面源污染防控的综合效益。