从认知地图到认知图谱:相似概念的跨学科审视

2021-10-19赵国庆李欣媛路通彭青青

赵国庆 李欣媛 路通 彭青青

摘要:随着人工智能教育应用的不断深入,作为计算机知识表征方式的知识图谱和作为机器推理基础的认知图谱受到越来越多的关注。然而,人们常将概念图、思维导图、知识地图、思维地图、认知地图与知识图谱和认知图谱等概念相混淆。从概念溯源来看,认知地图起源于环境心理学,快速发展于教育心理学,并在人工智能研究的大力推动下迅速演化为计算机科学的认知图谱。当概念图、思维导图、知识地图、思维地图等支持问题解决和推理时,即为认知地图在教育心理学语境中的细分概念。计算机科学语境中的概念图谱、知识图谱和认知图谱是教育心理学语境中概念图、知识地图和认知地图的计算机表示,概念图谱中概念的关系被限定后成为知识图谱,知识图谱增加认知推理和逻辑生成后成为认知图谱。不同学科间的研究可以互相借鉴。“图谱”类研究可以借鉴教育心理学在“地图”类研究方面的做法,如聚焦问题解决、构图过程以及對认知负荷的影响等;“地图”类研究也可以利用计算机科学关于“图谱”类研究的成果以增强其信息化和智能化水平。

关键词:认知地图;认知图谱;概念辨析;跨学科

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2021)05-0014-12 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2021.05.002

基金项目:国家社会科学基金“十四五”规划教育学一般项目“信息化思维教学的理论构建与实证研究”(BCA210092)。

作者简介:赵国庆,博士,副教授,硕士生导师,北京师范大学教育学部(北京 100875);李欣媛,硕士研究生,北京师范大学教育学部(北京 100875);路通、彭青青,硕士研究生,北京师范大学未来教育学院(广东珠海 519087)。

一、研究背景及问题

近年来,人工智能已开始由语音识别和图像识别等计算和感知智能阶段迈向以解释和推理为核心的认知智能阶段(李艳燕等,2019)。相应地,教育领域提出了以认知智能为基础的智慧教育的概念。智慧教育是一种借助新一代信息技术创建的具有感知、推理和辅助决策等智慧特征的学习环境,目的是促进学习者的智慧全面、协调和可持续发展,从而培养适应社会发展的创新型人才(祝智庭等,2013)。知识图谱(Knowledge Graph)是一种语义网络,可以增强人工智能的可解释性(李艳燕等,2019),而认知图谱(Cognitive Graph)是实现人工智能向以推理为核心的认知智能转换的重要工具。随着人工智能教育应用研究的不断深入,作为计算机知识表征方式的知识图谱和作为机器推理基础的认知图谱受到了越来越多的关注。虽然知识图谱和认知图谱的相关研究非常丰富,但人们常将概念图(Concept Map)、思维导图(Mind Map)、知识地图(Knowledge Map)、认知地图(Cognitive Map)、思维地图(Thinking Map)与知识图谱和认知图谱等概念相混淆。例如,有学者将知识图谱等同于知识地图,认为它们都是将特定领域知识的结构和发展关系呈现出来的知识可视化技术(马宁等,2021)。还有学者认为,虽然知识地图和知识图谱都是知识可视化技术,但知识地图包含的知识相对简单,数量不多,而知识图谱中包含某一领域的大量概念及关系(万海鹏等,2017)。即使对于同一概念,不同的研究者也有着完全不同的定义。延续了心理学概念的研究者认为认知地图是人脑对空间的定位和路线的认知(Nazareth et al.,2018),而延续了计算机科学领域概念的研究者则认为认知地图由概念及概念之间的因果关系构成,等同于计算机领域的因果图(万海鹏等,2017)。还有学者同时借鉴了多个领域认知地图的概念,针对特定情境开发了表示知识结构的概念图和表示问题解决过程的认知地图(Wang et al.,2018)。随着相关研究的不断深入,这些将相似概念相混淆的问题愈发明显。

那么,概念图、思维导图、知识地图、思维地图、认知地图、认知图谱以及知识图谱这些概念间有何异同?它们之间是否存在某种联系?……针对这些问题,本文首先从环境心理学、教育心理学和计算机科学等多学科视角对以上概念进行审视,分析各个概念的来源和发展历程;然后,试图厘清这些概念的发展脉络,找出其内在的相关性,并对相似概念进行辨析;最后,在厘清各个概念之间关系的基础上,基于这些概念间的关系尝试建立跨学科的概念体系,从而为相关研究提供理论支持。

二、环境心理学:认知地图的概念起源

认知地图是一个跨学科的概念,起源于环境心理学。1948年,Edward C. Tolman在解释“白鼠走迷宫”这一学习过程时提出了这一概念(Tolman,1948)。Tolman不赞同传统行为主义心理学家对这一过程仅仅是“刺激—反应”之间的简单对应,也就是像白鼠头脑中存在一台“电话交换机”一样的解释(Tolman,1948)。他发现白鼠在没有任何特殊刺激的情况下仍能对路径和环境等信息进行学习,只是这种学习结果在没有特殊刺激出现时并未表现出来。因此,他认为白鼠在接受刺激和作出反应之间应当还存在一种类似作图一样的心理加工过程。这张图包含了指导白鼠直接找到迷宫中食物的路线、路径和环境关系等信息,这就是认知地图(如图1)。

20世纪70年代,海马体被科学家确定为认知地图存在的神经基础(OKeefe et al.,1978)。大脑不仅可以计算到某一空间位置的方向向量,还可以使用初始参考信息和自我运动信息来保持空间的地图状表征(申洁等,2014;么海燕,2019)。因此,研究者们直接将海马体与认知地图划上了等号(OKeefe et al.,1978)。环境心理学家(包括地理学家)是认知地图研究的重要力量(Kitchin,1994)。围绕着认知地图,他们对空间决策能力(Spatial Decision Making)(是否去、为什么去,以及去哪个地方等问题)、路线寻找(Wayfinding)(如何到达那个地方的问题)、虚拟世界(Virtual World)、环境学习(Environmental Learning)等跨学科问题展开了深入研究(Kitchin,1994),并认为认知地图在环境设计(Downing,1992;Kirasic et al.,1992)、地理教学(Spencer et al.,1989;Matthews,1992)、地图制作(Edwards,1991;Gilmartin et al.,1991)、GIS计算机界面和数据库(Medyckyj-Scott et al.,1992;Komárková et al.,2010)等方面有着重要的作用。

三、教育心理学:认知地图相关概念群的不断分化

进入到20世纪七八十年代,教育心理学领域出现了概念图、思维导图、知识地图、思维地图和认知地图等系列概念。与环境心理学中的认知地图表示的空间位置在人脑中的组织呈现方式不同,这组概念更多表示的是知识或思想在人脑中的组织呈现方式。

1.概念图

概念图由美国教育心理学家Joseph D. Novak 于1972年基于奥苏贝尔的意义学习理论提出。Novak 认为,概念图是用来组织和表征知识的工具,是一种促进意义学习的教学技术。概念图包括概念和概念之间的关系,概念通常用圆圈或方框表示,概念之间的关系通常用一条连接两个概念的线来表示,线上的词称为连接词,用于说明两个概念之間的关系(如图2)。两个或两个以上的概念用连接词连接起来形成的有意义的陈述被称为命题(Novak et al.,2015)。概念图最好依据特定的问题(即焦点问题)来组织与该问题相关的知识,以便于梳理解决问题的逻辑。

概念图自提出后得到了广泛应用,从最初充当教师授课的“先行组织者”,逐渐成为信息呈现工具(申洁等,2014)、评价工具(刘长凤等,2014)、创造性思维工具(Walasari et al.,2019)、批判性思维工具(Hwang et al.,2021)、协同知识构建工具(袁宇翔,2012)等。国内学者也针对概念图展开了一系列研究和实践,主要侧重于概念图在不同学科、不同教学情境中的应用效果检验(张红波,2010;张湘,2013;李浩君等,2014)。

2.思维导图

思维导图是英国著名心理学家Tony Buzan于20世纪70年代基于脑科学研究发明的一种笔记方法。思维导图的提出是为了解决线性笔记埋没关键词、不易记忆和浪费时间以及不能有效刺激大脑等问题(Buzan et al.,1996)。Buzan认为思维导图是对放射性思维的自然表达,其基本结构包括中心主题、分支和节点等,由中心主题向外不断发散(如图3)。

思维导图自诞生以来一直广受关注。国内对于思维导图的研究可以分为对思维导图本体的研究和思维导图教学研究。对思维导图本体的研究关注思维导图的概念、特征及与其他相似概念的辨析。思维导图教学研究数量最多,按照研究对象的不同可以分成针对教师和针对学生两类。总结起来,对于教师来说,思维导图可以作为备课工具,在课前辅助教师进行教学设计(董章勇等,2012);在课中作为学生学习的先行组织者,以及知识呈现、知识建构和学习诊断工具使用;在课后可以作为教师的集体教研工具和师生的自我反思工具。对于学生来说,已有研究证明思维导图对学生的物理(董博清,2013)、生物(闫勇等,2020)、政治(陈永中,2013)、英语(么海燕,2019)等多个学科的学习有促进作用,其具体应用场景包括使用思维导图记笔记、总结复习(闫勇等,2020)、指导写作(么海燕,2019)、协作讨论(魏雪峰等,2020)等。

3.知识地图

知识地图最早由Holley和Dansereau于1984年在管理学领域提出,用于说明知识是如何在整个组织中传播的,通常指向人、文档和数据库(Holley et al.,1984)。Kim等人则更具体地指出,作为企业知识的图示,知识地图由图(Diagram)和知识详情(Knowledge Specification)两部分组成,“图”部分用节点(Node)表示知识,用连线(Linkage)表示知识之间的关系(如图4所示),知识详情部分则是对知识的详细描述(Kim et al.,2003)。Wiegmann等人增加了知识地图中概念之间关系的类型,包括分类、特征、整体与部分、原因和结果、举例等(Wiegmann et al.,1992)。

在教育领域,知识地图沿用了管理学惯例,以节点—连接的形式呈现,知识位于节点中。知识地图与概念图在结构、目标、效果、应用领域等方面非常相似,但知识地图的概念之间的关系是有特定类型的。

在教育领域,已有许多研究对知识地图的用途和效果进行了研究,虽然其中一些研究中使用了“知识图谱”等其他相似概念,但其研究内容与知识地图一致。已有研究证明,知识地图可以提升学习者的记忆效果(Hall et al.,1992)、支持协作学习(Wiegmann et al.,1992)、减少学习焦虑、提升学习动机(Hall et al.,1996)等。马宁等人的研究发现,知识图谱可以有效促进群体协作学习(马宁等,2021)。Zhe等人的研究发现,运用知识图谱可以促进学生外语学习的积极性、促进师生交流,并提升学生对知识的掌握情况(Zhe et al.,2018)。

4.思维地图

思维地图是由David Hyerle基于认知心理学理论和语义学理论于1988年开发的一种知识可视化工具(Hyerle,1989)。思维地图包含8种图示,每一种图示对应一种基本的认知技巧,其中圆圈图用于头脑风暴,气泡图用于描述,双气泡图用于比较和对比,括号图用于表征整体和部分关系,树形图用于分类,流程图用于表征顺序,复流程图用于分析事情的原因和后果,桥形图用于作类比(如图5)。

思维地图在发明之初仅被应用于语言学习中,以帮助学生阅读理解和写作,同时提升学生的思维水平。随着思维地图的有效性被不断验证,英国、加拿大等不同国家的教育者也纷纷引入该教学工具(Hyerle,2011)。我国对思维地图的关注始于2005年赵国庆等人的《知识可视化的理论与方法》一文,文中对思维可视化的理论及工具进行了综述,其中就包括思维地图(赵国庆等,2005)。后来,越来越多的研究者开始关注思维地图,在理论探索(申灵灵等,2008)和学科教学应用(梅尹等,2015;王叶军,2016;罗春裕,2017;袁思情,2020)等层面开展了丰富的研究。

5.认知地图

对于认知地图这一概念,不同领域也有着不同的定义。在教育领域,有一部分研究沿用环境心理学领域的定义,认为认知地图是人们处理与地理位置有关的问题时存储记忆的手段,具体表现为人脑对地理位置的记忆以及对路径的规划(Nazareth et al.,2018),持这一取向的研究者主要研究儿童或特殊人群对地理位置的认知。除此之外,教育领域的“认知地图”多指可以表征人解决问题时的因果推理过程的图示,如图6所示。Eden等人于1991年将认知地图的概念引入教育领域提出了因果图(Cause Map)的概念(Eden,1991)。因果图由节点和连线组成,节点可以是一个观点或看法,带箭头的连线表示推理关系。与概念图不同,因果图强调推理过程。因此,节点不必是概念或知识,连线上也不需要连接词。对于认知地图与因果图的关系,Siau和Tan认为,认知地图包含因果图、语义图(Semantic Map)和概念图(Siau et al.,2005)。无论是因果图还是认知地图,其目的都是将人内部的心理模型外显化,并将其定义为可以将人对某一特定问题的看法、推理过程可视化表征出来的图示。

后来,随着认知地图相关研究的不断丰富,认知地图的表现形式也越来越多样。例如,Chen等人(2017)的研究中设计了三维认知地图,包括表征问题相关概念之间关系的概念图、表征证据的表格和表征推理过程的推理因果图。Wang等人的研究中的认知地图由概念图表示的知识结构图与推理过程图组成。其中的推理过程图类似于因果图,但通过符号将假设与数据区分开,通过虚线与实线表示反对与支持(Wang et al.,2018)。

四、计算机科学:迈向可计算的认知图谱

随着计算机科学特别是人工智能研究的不断深入,关于“地图”的概念也被越来越多的研究所关注。一个显著的不同是计算机科学领域更多采用“图谱”(Graph)一词替代教育心理学领域的“地图”(Map)一词,比较典型的概念有概念图谱、知识图谱和认知图谱。

1.概念图谱

概念图谱(Conceptual Graph)最早由John F. Sowa于1976年提出,是以Peirce的存在图和人工智能的语义网络为基础的逻辑系统(Sowa,1976),用来表示数据库系统中使用的概念模式。概念图谱的结构与概念图类似,包括概念及概念之间的关系(如图7)。概念图谱以逻辑精确、人类可读、可计算和可处理的形式表达意义。概念图谱作为一种中间语言,可用于面向计算机的形式语言与面向人类的自然语言间进行转换。概念图谱已在信息检索、数据库设计、专家系统和自然语言处理等各种项目中得到应用。

2.知识图谱

知识图谱(Knowledge Graph)最早出现于20世纪80年代,用于表征专家系统知识(Bakker,1987;Vries,1989;Paulheim,2016)。目前应用最广泛的知识图谱的概念是2012年由谷歌公司提出的——知識图谱是“(书籍、电影等)现实事物的信息集合”。其结构与概念图谱类似,但知识图谱概念之间的关系相对简单,仅有特定的几类(如图8)。知识图谱改变了搜索引擎“将关键字与查询内容匹配”的搜索方式,在利用网络集体智慧的基础上去理解现实世界中的实体(而非用户输入的字符串)间的关系。借助知识图谱,用户能够在搜索引擎上找到更精确和合适的结果。

此后,术语“知识图谱”被广泛用来描述一系列计算机应用,如DBPedia、YAGO、Freebase、Wikidata、雅虎的语义搜索助手Spark、谷歌的知识库、微软的Satori和Facebook的实体图(F?rber et al.,2017)。但由于这些应用程序在架构、操作目的和使用技术等方面的不同,这一时期对知识图谱的定义也未见统一。之后,不同学者从不同角度对知识图谱的定义进行了描述,笼统地认为知识图谱是任何基于图的知识表示(Paulheim,2016)。Pujara等人则强调了知识图谱具有获取新知识和自动推理的独特功能(Pujara et al.,2013)。由于知识图谱的这些定义不能很好地和知识库(Knowledge Base或Knowledge Vault)、基于知识的系统(Knowledge-Based System)(Akerkar et al.,2009)等概念区分开,在综合前人观点的基础上,Ehrlinger 等人(2016)重新构建了知识图谱的框架,认为知识图谱通过获取信息并将其集成到知识库中,并应用推理机来获取新知识。

3.认知图谱

2019年,“认知图谱”被应用到了计算机科学领域的机器推理中。与知识图谱强调对知识的编码与检索不同,认知图谱强调在知识的基础上对问题进行推理(如图9)。受人脑“双过程”(Dual Process Theory)推理策略的启发(Wason et al.,1974;Evans,2003),丁铭、唐杰等人针对机器阅读推理问题提出了“认知图谱问答”(Cognitive Graph QA)这一新的推理框架(Ding et al.,2019)。这一框架模仿人脑通过启发和分析两种方式进行推理的过程,选择用两个系统来实现阅读推理。系统1负责经验性的直觉判断,提取重要信息并动态构建认知图谱。系统2则在系统1产生的图上进行关系推理(Ding et al.,2019)。这种方法将机器的知识表示和应用与人类认知过程统一起来,在以往人工智能进行知识表示、计算和感知的基础上拓宽了机器的认知水平。2020年,王军平等从人工智能的认知计算角度,提出了事理认知图谱,采用五元组(事件、状态、行为、时间、关联影响)的概率图模型,形式化描述了现实世界中人、机、物的几何结构、状态和行为等事理(王军平等,2020)。

五、相似概念间的差异厘清

通过前文对概念图、思维导图、知识地图、思维地图、认知地图、概念图谱、知识图谱和认知图谱等概念的溯源,我们发现这些概念存在着某些相似性。为了厘清它们之间的差异,下文对几组相似概念进行了比较。

1.概念图与概念图谱

概念图与概念图谱本质上都是对概念及概念间关系的表征,它们都能通过两个或两个以上的概念(实体)形成一个有意义的陈述(命题)。两者最大的不同是服务对象的不同,前者是服务于人的,后者是服务于计算机的。概念图以认知心理学为理论基础,侧重呈现人类的知识结构,具有焦点问题、概念、连接词和交叉连接等核心元素;概念图谱是以逻辑精确、人类可读和计算可处理的形式表达意义的逻辑系统,可以作为一种中间语言实现面向计算机的形式语言和面向人类的自然语言的相互转换。概念图谱具有严格的语法标准和推理规则,一旦出现错误,计算机便无法识别或产生错误结果。而概念图则相对灵活可控,就算出现个别错误,人类也能根据常识进行理解。

2.知识地图与知识图谱

知识地图是用于提高企业内部知识利用效率的一种知识管理工具,而知识图谱本质上是一种数据结构。二者在形式上非常相似,都是用图来表示各种实体之间的关系,但在绘制目的、绘制对象、绘制步骤和应用场合方面有很大差异。绘制目的上,知识地图通过对职责、专业知识和员工生产的产品等进行可视化梳理,从而帮助发现和表征知识及其相关的知识持有者;而知识图谱旨在建立实体之间的关联,从而改善搜索质量并为应用程序和系统添加智能。绘制对象上,知识地图从关注组织人员及其之间的关系出发,不仅关注数据,还涉及其他人员和应用程序;而知识图谱专注于表示结构化、半结构化和非结构化的数据(Rhem,2019)。绘制步骤上,知识地图的绘制包含定义组织知识、流程图分析以及知识的提取、剖析、链接和最终的检验等步骤;而绘制知识图谱的开发过程包括数据的收集分析、提取集成、链接扩充、存储、查询和推论、搜索和可视化(Kim et al.,2003)。因此,知识地图主要应用于知识管理,而知识图谱主要应用于语义搜索。

3.概念图、思维导图、思维地图与认知地图

人们容易将认知地图与其他表征知识的知识可视化工具(如概念图、思维导图和思维地图等)相混淆。概念图、思维导图和思维地图等作为知识可视化的方式(赵国庆等,2019),其用节点和连线表征知识的方式与认知地图十分相似,但也存在着以下差异。从理论基础上来看,认知地图(这里指的是Eden和Ackermanns提出的因果图)基于个人建构理论(Personal Construct Theory)(Eden et al.,1992;Kelly,1992),概念图基于认知心理学中的意义学习理论(Novak et al.,2015),思维导图的核心特征根植于20世纪50年代表示知识的语义网络(Semantic Networks)的发展(Gibbons,2019)和神经心理学(赵国庆,2012),而思维地图则基于认知心理学理论和语义学理论(Hyerle,1989)。从外观上看,概念图表现为具有一个根概念的、概念间有连接词的、自上而下的网状结构,思维导图表现为有一个中心节点的、没有连接词的、自内而外的放射状结构,认知地图表现为没有连接词但隐含了因果关系的网状结构,而思维地图中的8种图示各不相同。因而可以認为,当概念图、思维导图和思维地图中表示的各种关系简化为“因果”关系并省去连接词从而能支持推理和问题解决时,它们在本质上就都是认知地图。

4.认知地图与认知图谱

虽然认知地图是一个跨学科概念,在不同领域有着不同的定义,但是不同学科对认知地图的定义的共性在于都认为认知地图是对认知过程的可视化,其差异之处在于认知对象和表征方式不同。环境心理学领域的认知地图将认知对象特定化为对地理位置和环境的认知,认知地图是对地点、路线、环境等位置信息的心理加工结果,地点是认知地图中的“节点”,路线是认知地图中的“连线”。部分教育学领域延续了环境心理学领域对认知地图的定义。管理学领域的认知地图是一种基于因果关系的知识模型,认知过程特殊化为信息检索,知识是认知地图中的“节点”,知识之间的关系是因果关系。计算机科学领域和部分教育学领域的认知地图的定义与管理学类似。计算机领域的认知地图强调推理关系,教育学领域的认知地图针对在问题解决情境下的认知过程,其形式可以是表格、思维导图、思维地图等。

认知图谱是一个计算机科学概念,它可以理解为知识图谱、认知推理和逻辑表达的结合。知识图谱和认知推理的整合与认知地图一致,而逻辑表达是计算机科学的表达形式。认知地图和认知图谱的定义相似,都是用知识及知识间的推理关系来表征认知过程的工具,二者的区别在于表现形式——认知图谱以计算机语言的形式表达,而认知地图以可视化的方式呈现。因此,本文认为,认知地图与认知图谱的关系类似于概念图和概念图谱以及知识地图与知识图谱的关系,认知图谱是认知地图的计算机表现形式。

5.概念图谱、知识图谱与认知图谱

综上分析可知,概念图谱、知识图谱和认知图谱都是计算机进行知识表征的方式。概念图谱和知识图谱强调概念及其关系的表征,通过特定的关系将概念连接起来,便于检索,属于人工智能发展的计算智能阶段。而认知图谱强调在已有知识的基础上,对问题进行推理,属于人工智能发展的认知智能阶段。可以说,认知图谱是概念图谱和知识图谱与认知推理和逻辑表达相结合的结果。相关概念的辨析如表1所示。

六、跨学科概念体系的构建及相互借鉴

通过对概念图、思维导图、知识地图、认知地图、思维地图、概念图谱、知识图谱和认知图谱等概念的跨学科梳理,我们发现这些概念并非孤立存在的,它们之间存在着或明或暗的某种联系。因此需要梳理这些概念的内在关系,帮助研究者们更好地理解这些概念的发展脉络,从而更好地在借鉴相关学科研究成果的基础上深化本领域研究。

1.跨学科概念体系的构建

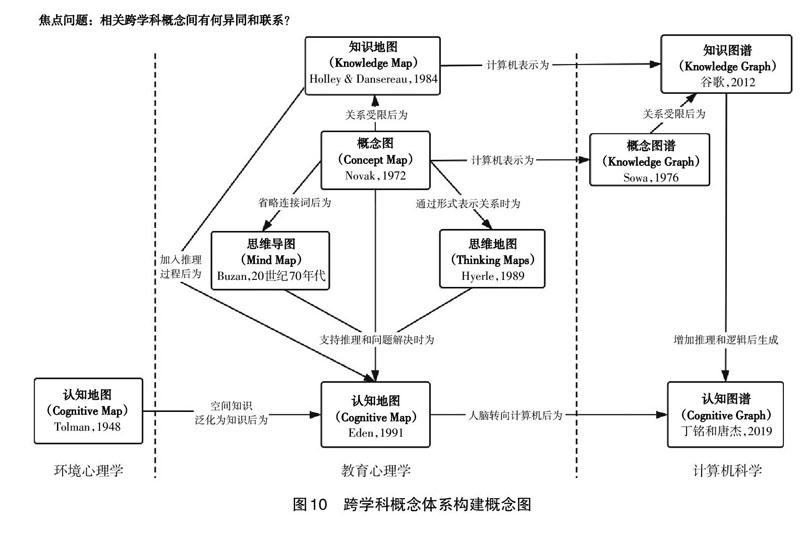

在概念梳理的基础上,本文建构了表征这些跨学科概念内在关系的概念图,从而形成了如图10所示的概念体系。通过该概念体系构建的概念图可以发现一条从“环境心理学中的认知地图”到“教育心理学中的认知地图”再到“计算机科学中的认知图谱”的概念发展脉络:将空间知识泛化为一般性知识使得“环境心理学中的认知地图”发展为“教育心理学中的认知地图”,从研究人脑中知识的表征转向研究计算机中知识的表征使得“教育心理学中的认知地图”发展为“计算机科学中的认知图谱”。

同时,我们也发现教育心理学视角中的认知地图又和概念图、知识地图、思维导图和思维地图密切相关。当概念图、知识地图、思维导图和思维地图中表示的各种关系简化为“因果”关系从而支持推理和问题解决时,它们在本质上就都是认知地图。概念图、知识地图、思维导图和思维地图之间也存在着较高的相似性,如知识地图是关系受限了的概念图,思维导图是省略了连接词的概念图,作为具体思维的具体表示法的思维地图亦可以看作是用形式表示关系从而可以省去连接词的概念图(赵国庆等,2019)。

最后,计算机科学领域更多使用“图谱”(Graph)一词,认知图谱、知识图谱和概念图谱可以分别看作是教育心理学中认知地图、知识地图和概念图的计算机表示。概念图和知识地图的关系类似,知识图谱是关系受限了的概念图谱,知识图谱增加逻辑和推理后就具备了成为认知图谱的条件。

2.认知地图相关研究给认知图谱研究带来的启示

教育心理学领域对认知地图、概念图、思维导图、思维地图、知识地图进行了持续且深入的研究,其研究成果为认知图谱的研究提供了基础,并为提升认知图谱研究在教育中的可用性提供了参考。

首先,认知地图、概念图、思维导图、思维地图和知识地图都聚焦于要解决的实际问题,特别是概念图研究领域提出了“焦点问题”的概念。焦点问题是一幅思维图示需要回答的具体问题,焦点问题帮助筛选掉与问题回答无关的概念,使得思维图示更为聚焦从而加速问题的解决。当前关于知识图谱和认知图谱的研究更多聚焦在相关知识关系的表征上,而忽视了图谱需要解决的问题,如万海鹏等(2021)认为,教育技术领域的已有研究弱化了认知地图基于问题的推理的内涵,关注通过技术手段,对学习者的知识掌握情况进行评价。教育心理学关于认知地图等的相关研究提醒我们,在进行知识图谱研究时需要从“知识表征导向”转向“问题解决导向”,也就是需要针对特定问题建构更有针对性的图谱,而非将有关无关的知识悉數呈现,从而增加学习者的认知负荷。

其次,教育心理学关于认知地图、概念图、思维导图、思维地图和知识地图的研究更加强调构图过程(Mapping)而非构图结果(Maps),这与计算机科学关于概念图谱、知识图谱以及认知图谱的研究呈现出大而全的图的目标是不一致的。要想更好地支持学习者的学习过程,概念图谱、知识图谱以及认知图谱的研究需要关注知识体系中核心概念的确立以及对概念体系的动态呈现过程的优化,从而可以不断拓展学习者的最近发展区,以支持学习者的知识生成过程。

最后,教育心理学关于认知地图、概念图、思维导图、思维地图和知识地图等的研究都高度关注认知负荷对使用效果的影响。认知负荷理论认为,只有将认知负荷控制在工作记忆所能承载的范围之内,有效学习才能得以顺利实现(Paas et al.,2004)。关于概念图的研究发现,虽然概念图可以帮助学习者建立知识之间的联系,但概念图的使用也会给他们带来过多的认知负荷,因而在概念体系比较庞大时,可以通过分别建构宏观图、中观图和微观图来降低认知负荷。同样,在知识图谱研究中,完整的知识图谱呈现将给学习者带来超额的外在认知负荷(万海鹏等,2015)。未来在将知识图谱和认知图谱应用于教学场景时,可以基于认知负荷理论,借鉴教育心理学中概念图相关研究的思路,分别构建宏观图、中观图和微观图,以降低学生使用图示的认知负荷。

3.认知图谱相关研究给认知地图相关研究带来的机遇

概念图谱、知识图谱和认知图谱是认知地图、概念图、思维导图、思维地图和知识地图与信息技术结合的产物,其研究也为认知地图、概念图、思维导图、思维地图和知识地图的研究和应用带来了新的机遇。

一方面,概念图谱、知识图谱和认知图谱为认知地图、概念图、思维导图、思维地图和知识地图应用中的智能评价提供了解决方案。在教育心理学领域,构建概念图的过程可以帮助学习者建立知识之间的关系,而概念图本身作为学习者头脑中知识结构的外化,可以帮助教师评价学习者的学习效果。已有的评价概念图的方法可以分为概念图成分记分法(刘荣玄等,2011)、比照标准概念图记分法(Gregoriades et al.,2009)和其他记分方法(Vanides et al.,2005)三类(赵国庆等,2018),然而,这些评分法需要人工评分,存在效率低、效果差的问题。概念图谱、知识图谱和认知图谱可以作为诊断学习者学科知识点掌握的底层依托,用于支持学科知识的智能问答与检索等(卢宇等,2020)。

另一方面,知识图谱和认知图谱为实现规模化个性化学习创造了可能。随着时代的发展,教育领域对学生的个性化发展越来越关注,而个性化的教育服务要求教育者对学习者进行精准建模,根据学习者的实际情况推送合适的学习内容,规划恰当的学习路径。在在线教育中,知识图谱和认知图谱可以对学习者的知识结构、推理过程进行动态评价,并将学习者的学习路径可视化(高嘉骐等,2021)。

七、总结

本文对认知地图、认知图谱等相似概念进行了溯源,在了解其发展历程后,对这些概念进行了辨析,并从跨学科视角厘清了这些概念之间的关系。本文认为,认知地图起源于环境心理学,当其认知对象从空间知识泛化为知识时,便成为教育心理学的认知地图。教育心理学的认知地图形式多样,可以是知识地图、概念图、思维导图、思维地图等,其重点在于使用这些图示表征问题解决过程中的推理关系。计算机领域中的概念图谱、知识图谱和认知图谱分别是教育心理学领域概念图、知识地图和认知地图的计算机表现形式。在未来的研究中,各领域可以相互借鉴。“图谱”类研究可以借鉴教育心理学在“地图”类研究上取得的成果,如针对特定问题情境构建知识图谱和认知图谱,针对复杂问题分别构建宏观、中观和微观的知识图谱和认知图谱等;“地图”类研究也可以利用计算机科学关于“图谱”类研究的成果以增强其信息化和智能化水平,如借助知识图谱实现概念图评价的自动化和智能化,以及借助知识图谱、认知图谱支持个性化学习等。

参考文献:

[1][美]托尔曼·爱德华(2010).动物和人的目的性行为[M].李维.北京:北京大学出版社:85-97.

[2]陈永中(2013).思维导图在思想政治课教学中的应用[J].教学与管理,(10):76-77.

[3]董博清(2013).基于思维导图的中学物理教学实证研究[D].长春:东北师范大学.

[4]董章勇,罗梅(2012).思维导图在高校微生物学教学中的应用[J].安徽农业科学,40(20):10731,10738.

[5]高嘉骐,刘千慧,黄文彬(2021).基于知识图谱的学习路径自动生成研究[J].现代教育技术,31(7):88-96.

[6]李浩君,华燕燕,项静(2014).基于概念图的片段式移动学习资源设计有效性研究[J].电化教育研究,35(3):72-76.

[7]李艳燕,张香玲,李新等(2019).面向智慧教育的学科知识图谱构建与创新应用[J].电化教育研究,40(8):60-69.

[8]刘长凤,张湘(2014).概念图评价在学习者英语阅读能力中的应用研究[J].中国电化教育,(9):144-149.

[9]刘荣玄,罗贤强,徐向阳(2011).关于概念图在数学教学评价中的应用研究问题[J].数学教育学报,20(4):51-54.

[10]卢宇,薛天琪,陈鹏鹤等(2020).智能教育机器人系统构建及关键技术——以“智慧学伴”机器人为例[J].开放教育研究,26(2):83-91.

[11]罗春裕(2017).思维地图在高中生物课堂中的应用[J].西部素质教育,3(14):228.

[12]马宁,杜蕾,张燕玲等(2021).群体知识图谱建构对教师在线学习与交互的影响研究[J].电化教育研究,42(2):55-62.

[13]么海燕(2019).基于建構主义的思维导图在高中英语写作教学中的应用[J].中国教育学刊,(S2):78-79,84.

[14]梅尹,蔡铁权(2015).思维地图及其在中学物理教学中的应用[J].物理教学,37(9):2-10.

[15]申洁,薛钰康(2014).概念图思维对教学情境可视化形式呈现的启示——以“参照物”概念建构的教学设计为例[J].物理教师,35(12):13-14.

[16]申灵灵,罗立群(2008).思维地图在美国教学中的应用研究[J].中小学信息技术教育,(1):76-78.

[17]万海鹏,李威,余胜泉(2015).大规模开放课程的知识地图分析——以学习元平台为例[J].中国电化教育,(5):30-39.

[18]万海鹏,余胜泉(2017).基于学习元平台的学习认知地图构建[J].电化教育研究,38(9):83-88,107.

[19]万海鹏,余胜泉,王琦等(2021).基于学习认知地图的开放学习者模型研究[J].现代教育技术,31(4):97-104.

[20]王军平,张文生,王勇飞等(2020).面向大数据领域的事理认知图谱构建与推断分析[J].中国科学:信息科学,50(7):988-1002.

[21]王叶军(2016).利用思维地图让知识生成可视化——以初中化学“溶液”为例[J].中学化学,(5):4-7.

[22]魏雪峰,杨帆,石轩等(2020).协作思维导图策略促进小学生习作的行动研究[J].现代教育技术,30(6):47-54.

[23]闫勇,张丽红,刘靖靖等(2020).思维导图在微生物学教学中的应用实践[J].微生物学通报,47(4):1019-1025.

[24]袁思情(2020).Thinking Maps:捕捉学生的思维——评介美国思维地图教学模式[J].现代教学,(Z1):155-158.

[25]袁宇翔(2012).概念图在高职学生协作学习中的应用研究[J].软件,33(9):122-124.

[26]张红波(2010).概念图应用于课堂教学的实践研究[J].中国电化教育,(7):104-108.

[27]张湘(2013).基于概念图的可视化交互在英语阅读教学中的应用研究[J].中国电化教育,(3):106-110.

[28]赵国庆(2012).概念图、思维导图教学应用若干重要问题的探讨[J].电化教育研究,33(5):78-84.

[29]赵国庆,黄荣怀,陆志坚(2005).知识可视化的理论与方法[J].开放教育研究,(1):23-27.

[30]赵国庆,熊雅雯(2018).应用概念图评价小学数学教师学科知识的实证研究[J].电化教育研究,39(12):108-115,128.

[31]赵国庆,杨宣洋,熊雅雯(2019).论思维可视化工具教学应用的原则和着力点[J].电化教育研究,40(9):59-66,82.

[32]祝智庭,沈德梅(2013).基于大数据的教育技术研究新范式[J].电化教育研究,34(10):5-13.

[33]Al-shehab, A. J., Hughes, R. T., & Winstanley, G. (2004). Using Causal Mapping Methods to Identify and Analyse[DB/OL]. [2021-08-10]. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.109.5636.

[34]Akerkar, R., & Sajja, P. (2009). Knowledge-Based Systems[M]. Sudbury: Jones & Bartlett Learning.

[35]Bakker, R. R. (1987). Knowledge Graphs: Representation and Structuring of Scientific Knowledge [D]. University of Twente.

[36]Buzan, T., & Buzan, B. (1996). The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brains Untapped Potential[M]. New York: Plume.

[37]Chen, J., Wang, M., & Dede, C. et al. (2017). Design of a Three-Dimensional Cognitive Mapping Approach to Support Inquiry Learning[J]. Educational Technology & Society, 20(4):191-204.

[38]Ding, M., Zhou, C., & Chen, Q. et al. (2019). Cognitive Graph for Multi-Hop Reading Comprehension at Scale[DB/OL]. [2020-08-24]. https://aclanthology.org/P19-1259.pdf.

[39]Downing, F. (1992). Image Banks: Dialogues Between the Past and the Future[J]. Environment and Behavior, 24(4):441-470.

[40]Eden, C. (1991). Working on Problems Using Cognitive Mapping[C]// Littlechild, S. C., & Shutler, M. (1991). Operations Research in Management. London: Prentice Hall.

[41]Eden, C., Ackermann, F., & Cropper, S. (1992). The Analysis of Cause Maps[J]. Journal of Management Studies, 29(3):309-324.

[42]Edwards, G. (1991). Spatial Knowledge for Image Understanding[C]// Mark, D. M., & Frank, A. U. (1991). Cognitive and Linguistic Aspects of Geographic Space. Netherlands: Springer:295-307.

[43]Ehrlinger, L., & W??, W. (2016). Towards a Definition of Knowledge Graphs[EB/OL]. [2021-03-26]. http://ceur-ws.org/Vol-1695/paper4.pdf.

[44]Evans, J. St. B. T. (2003). In Two Minds: Dual-Process Accounts of Reasoning[J]. Trends in Cognitive Sciences, 7(10):454-459.

[45]F?rber, M., Bartscherer, F., & Menne, C. et al. (2017). Linked data quality of DBpedia, Freebase, OpenCyc, Wikidata, and YAGO[J/OL]. [2021-01-28]. http://semantic-web-journal.org/system/files/swj1141.pdf.

[46]Gibbons, S. (2019). Cognitive Maps, Mind Maps, and Concept Maps: Definitions[EB/OL]. [2021-03-26]. https://www.nngroup.com/articles/cognitive-mind-concept/.

[47]Gilmartin, P., & Lloyd, R. (1991). The Effects of Map Projections and Map Distance on Emotional Involvement with Places[J]. The Cartographic Journal, 28(2):145-151.

[48]Gregoriades, A., Pampaka, M., & Michail, H. (2009). Assessing Students Learning in MIS Using Concept Mapping[J]. Journal of Information Systems Education, 20(4):419-430.

[49]Hall, R. H., Dansereau, D. F., & Skaggs, L. P. (1992). Knowledge Maps and the Presentation of Related Information Domains[J]. The Journal of Experimental Education, 61(1):5-18.

[50]Hall, R. H., & ODonnell, A. (1996). Cognitive and Affective Outcomes of Learning from Knowledge Maps[J]. Contemporary Educational Psychology, 21(1):94-101.

[51]Holley, C. D., & Dansereau, D. F. (1984). Spatial Learning Strategies: Techniques, Applications, and Related Issues[M]. Orlando: Academic Press.

[52]Hwang, G.-J., Huang, H., & Wang, R.-X. et al. (2021). Effects of a Concept Mapping-Based Problem-Posing Approach on StudentsLearning Achievements and Critical Thinking Tendency: An Application in Classical Chinese Learning Contexts[J]. British Journal of Educational Technology, 52(1):374-393.

[53]Hyerle, D. N. (1989). Expand Your Thinking: A Student Resource Book[M]. Arlington: Innovative Sciences.

[54]Hyerle, D. N. (2011). Student Successes with Thinking Maps: School-Based Research, Results, and Models for Achievement Using Visual Tools[M]. Thousand Oaks: Corwin.

[55]Kelly, G. (1992). The Psychology of Personal Constructs: Volume One: Theory and Personality[M]. London: Routledge.

[56]Kim, S.-Y., Suh, E., & Hwang, H. (2003). Building the Knowledge Map: An Industrial Case Study[J]. Journal of Knowledge Management, 7:34-45.

[57]Kirasic, K. C., Allen, G. L., & Haggerty, D. (1992). Age-Related Differences in AdultsMacrospatial Cognitive Processes[J]. Experimental Aging Research, 18(1):33-39.

[58]Kitchin, R. M. (1994). Cognitive Maps: What Are They and Why Study Them? [J]. Journal of Environmental Psychology, 14(1):1-19.

[59]Komárková, J., Jedlicka, M., & Hub, M. (2010). Usability User Testing of Selected Web-Based GIS Applications[J]. WSEAS Transactions on Computers, 9:21-30.

[60]Lee, J. H., & Segev, A. (2012). Knowledge Maps for E-Learning[J]. Computers & Education, 59(2):353-364.

[61]Matthews, H. (1992). Making Sense of Place: Childrens Characterisation of Place[M]. Australia: National Museum of Australia Press.

[62]Medyckyj-Scott, D., & Blades, M. (1992). Human Spatial Cognition: Its Relevance to the Design and Use of Spatial Information Systems[J]. Geoforum, 23(2):215-226.

[63]Nazareth, A., Weisberg, S. M., & Margulis, K. et al. (2018). Charting the Development of Cognitive Mapping[J]. Journal of Experimental Child Psychology, 170:86-106.

[64]Novak, J., & Ca?as, A. (2015). The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them[EB/OL]. [2021-03-26].

http://web.stanford.edu/dept/SUSE/projects/ireport/articles/concept_maps

/The%20Theory%20Underlying%20Concept%20Maps.pdf.

[65]Nurdiati, S. N. S., & Hoede, C. (2008). 25 Years Development of Knowledge Graph Theory[DB/OL]. [2021-08-11].https://core.ac.uk/download/pdf/11468596.pdf.

[66]OKeefe, J., & Nadel, L. (1978). The Hippocampus as a Cognitive Map[M]. London: Oxford University Press.

[67]Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (2004). Cognitive Load Theory: Instructional Implications of the Interaction Between Information Structures and Cognitive Architecture[DB/OL]. [2020-08-13]. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.473.1854.

[68]Paulheim, H. (2016). Knowledge Graph Refinement: A Survey of Approaches and Evaluation Methods[J]. Semantic Web, 8:489-508.

[69]Pujara, J., Miao, H., & Getoor, L. et al. (2013). Knowledge Graph Identification[C]// Alani, H., Kagal, L., & Fokoue, A. et al. (2013). The Semantic Web-ISWC 2013. Berlin: Springer:542-557.

[70]Rhem, T. (2019). Knowledge Graphs vs Knowledge Maps[EB/OL]. [2021-03-26]. http://knowledgemanagementdepot.com/2019/05/31/knowledge-graphs-vs-knowledge-maps/.

[71]Siau, K., & Tan, X. (2005). Technical Communication in Information Systems Development: The Use of Cognitive Mapping[J]. Professional Communication, IEEE Transactions on Professional Communication, 48:269-284.

[72]Sowa, J. (1976). Conceptual Graphs for a Data Base Interface[J]. IBM Journal of Research and Development, 20(4):336-357.

[73]Spencer, C., Blades, M., & Morsley, K. (1989). The Child in the Physical Environment[M]. Chichester: John Wiley and Sons.

[74]Tolman, E. C. (1948). Cognitive Maps in Rats and Men[J]. Psychological Review, 55(4):89-208.

[75]Vanides, J., Yin, Y., & Tomita, M. et al. (2005). Using Concept Maps in the Science Classroom[J]. Science Scope, 28(8):27-31.

[76]Vries, P. H. (1989). Representation of Scientific Texts in Knowledge Graphs[D]. University of Groningen.

[77]Walasari, M., Widoretno, S., & Sutarno. (2019). The Profile of Interaction of Creative Thinking Aspect Through Concept Map Based on Content and Context in the Material of Coordination System in Human Body[DB/OL]. [2020-08-13]. https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5115705.

[78]Wang, M., Wu, B., & Kirschner, P. A. et al. (2018). Using Cognitive Mapping to Foster Deeper Learning with Complex Problems in a Computer-Based Environment[J]. Computers in Human Behavior, 87:450-458.

[79]Wason, P. C., & Evans, J. St. B. T. (1974). Dual Processes in Reasoning? [J]. Cognition, 3(2):141-154.

[80]Wiegmann, D. A., Dansereau, D. F., & McCagg, E. C. et al. (1992). Effects of Knowledge Map Characteristics on Information Processing[J]. Contemporary Educational Psychology, 17(2):36-155.

[81]Zhe, L., Cheng, M., & Takanori, M. et al. (2018). Construction and Application of Korean-English-Japanese Multilingual Teaching Aid System Based on Knowledge Map[J]. International Journal of Distance Education Technologies, 16:1-14.

收稿日期 2021-08-15責任编辑 汪燕

From Cognitive Map to Cognitive Graph: An Interdisciplinary Concept Discrimination

ZHAO Guoqing, LI Xinyuan, LU Tong, PENG Qingqing

Abstract: With the deepening application of artificial intelligence in education, knowledge graph, as a way of knowledge representation in computers, and cognitive graph, as the basis of machine reasoning, have received more and more attention. However, people often confuse concept maps, mind maps, knowledge maps, cognitive maps, and thinking maps with knowledge graphs and cognitive graphs. The concept of cognitive map originated in environmental psychology, rapidly developed in educational psychology, and evolved into cognitive graph in computer science driven by research in artificial intelligence. When problem solving and reasoning are enabled in concept maps, mind maps, knowledge maps and thinking maps, these maps can be seen as the subdivisions of cognitive maps in the educational psychology context. Concept graphs, knowledge graphs and cognitive graphs in the computer science context are the computational representations of concept maps, mind maps and knowledge maps in the educational psychology context. When the relationships between concepts in conceptual graphs are limited to a set of phrases, these conceptual graphs can be seen as knowledge maps. When cognitive reasoning and logic generation are enabled in knowledge graphs, these knowledge maps can be seen as cognitive graphs. Research in different disciplines can learn from each other. Research on “graphs” can draw lessons from the research results of “maps” in the field of educational psychology, such as problem solving, mapping process and the impact of cognitive loads and so on. Research on “graphs” in the field of computer science can also empower the research on “maps” to enhance their informatization and intelligence level.

Keywords: Cognitive Map; Cognitive Graph; Concept Discrimination; Interdiscipline