浅析宋代绘画留白艺术中蕴含的老子哲学思想

2021-10-19张珂莹

张珂莹

关键词:留白;老子;道家哲学思想;宋代绘画

一、留白思想的哲学渊源

如美学家宗白华先生所说的那样:“中国画所表现的境界特征,可以说是根基于中华民族的基本哲学。”即绘画的思想基础离不开中国传统哲学。严格意义上说,先秦时期并不存在所谓的绘画理论,因为这一时期的美学理论没有足够的艺术实践作为参照前提。而当时,正是百家争鸣的时代,理论思维十分活跃,如老子、孔子、庄子等都是中国历史上著名的大哲学家,而他们的美学都是哲学体系的一部分。他们提出的哲学概念、范畴和命题,从某种意义上看,本身就具有浓厚的艺术意蕴,其中老子的思想就对中国山水画的评述产生了重要影响。

中国画注重形式上的突破和超越,即在画面形式之外表达更深的意境,追求“笔画之外的美”,这与老子所说的宇宙本体“道”的超越性相似。道家思想中“无为”“空灵”的生活观念与审美意趣可以说已根植于中国人的心灵深处,而创作者可以在画面中通过留白来展现这一理念,将自己的创作心境、态度直接传达给观画者,并给他们带来“千人千面”的独特感受。

如《老子· 第十一章》中对于“有”“无”二者之间的关系的表述:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”[1]由此可见,有、无的关系是辩证统一的,天地间万物发展皆是“无”和“有”的统一。只有“无”没有“有”,便没有办法认清事物之间的关系;若只有“有”而没有“无”,事物便失去了其所存在的意义。[2]

如果说老子的“有无统一”是从静态的角度体现了“留白”的审美原则,那么老子的“有无相生”则是从动态的角度展现“留白”的流动之美。老子说:“天地之间,其犹橐籥乎?虚而不屈,动而愈出。”[1]橐籥即风箱,老子认为天地之间充满了虚无,本体世界就像一个巨大的风箱,既是一个虚空之体,又贯注着生命之气。虚无、实有像拉风箱一样,在生生不息的运动中互相生成、互相转变,构成了一个绵绵无尽、化育、流动的过程,就是老子所说的“有无相生”。[2]也就是说,“有无相生”体现的就是事物实现有无的相互转化、互相生成。由此,审美观照的对象不再是孤立的、凝固不动的物象,而是处于“有无相生”中,充满生命力、运动变化的存在本体。有无统一和有无相生由此引申出了中国美学中绵延数千年的两个关键原则—虚实相生与气韵生动。中国美学中这两个传统原则的诞生与老子思想有着深刻的联系,它们在中国传统艺术中的影响和作用是有目共睹的。

综上所述,老子思想中的“有”“无”不是静止不变的,在“留白”的艺术中,正是虚实互相作用,而往往“虚”比“实”更赋予了丰富的内容,这样留白在中国画中就成为一种无形的艺术。

二、留白思想对宋人绘画的影响

(1)宋代画家创作时的心境留白

中国画中的留白思想不仅存在于章法构图当中,更是贯穿于中国绘画的各个环节。在中国传统绘画中,白色是宣纸本身的物理属性,只有在艺术家苦心经营并倾注了自己的审美情感之后,才拥有审美价值,素纸之白进而转变为画中之白。可以说,“留白”不仅是处理作品中实与虚的一种技巧,是营造画面黑白对比的一种方式,更是作者按照作品的整体构思,所做出的一種精心设置,是画家绘画功底与心境的体现。

中国绘画历来注重画外功,如画家在作画时的状态和精神修养。它的进修不仅是艺术技能的训练,更重要的是自我的沉淀与提升。对画家来说,修养心灵的空和静,对绘画境界的提高至为关键。换而言之,即为在绘画时需要达到心灵的空白。宋代绘画创作提倡一种“虚静”的精神,基于“虚白空灵”的心境,不论文人画、院画还是禅画,在作画时都需要维持心灵上的留白,追求合于“道”,造于“理”。正如老子主张的:“致虚极,守静笃。”[1]虚与静互相辉映,虚极静笃,然后才能观万物。这句话指导宋代画家在作画时将自己的心修炼到极致的虚静,做到无言、不为,并牢牢地保持住这种平静的状态。只有在这个前提下,画家才有可能悟道,并创作出打动人心的作品。[3]

综上所述,由中国先哲们建立起来的宇宙本体观念,深深地渗透在后代美学家和画家的精神血脉之中。古之画家本着求“道”之心来绘画,他们在画画,同时也是修养心性。他们站在本体的立场上,以虚静的留白之心作画,去除杂念,澄净思虑,绝去尘俗,妙悟自然。

(2)宋代绘画中的意境留白

与南宋时期朝廷南迁形成画家心态与视域的转变、绘画重心和题材的转移,以及出现了文学化倾向等因素相关,宋代绘画在营造意境中融入了留白的智慧,画面处处空灵透气、气脉相通,留下大量的空白以承载情感空间和想象余地。宋代画家注重的不仅仅是表现出物象的基本形态特征,更重要的是画面所传达出来的画外之意。他们追求超脱于物体表象,推崇以少胜多的象外之意。此时绘画不再仅停留在技法造型上,而是向更具有丰富意境、蕴含深邃哲理的方向上转化,使得画面整体空灵静谧,淡然无言。[4]

同时,在意境方面,比起前代,宋代更注重对“道”“理”的思考和呈现,画面时常流露出深沉宁静的人生哲思,以及一种“山静无人”的空静意境。一切有相的东西都是有限的、易变的,所以宋代画家希望契入更深层的精神境界,在一张有限的纸内营造出深远、寂静的意境,让人体会到天地的辽阔与宇宙的苍茫,耐人寻味,令人沉思,透出一种静默无言的哲学意境。而这种画面中的静默本身就是一种留白,正契合着老子哲学“道”之本体的“虚无”。[5]这使留白不仅成为一种艺术技法,更上升到了“道”的层面,让绘画中的每一个环节都包含着中国传统哲学智慧。

三、赏析宋代画面关系中的留白处理

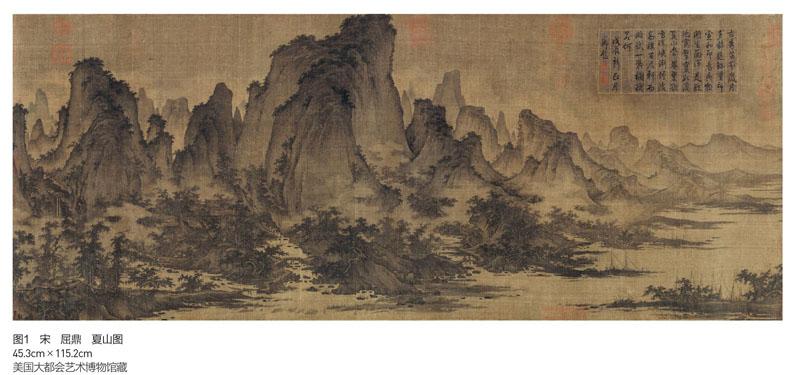

相传为宋代屈鼎所绘的《夏山图》(图1),正印证了郭熙所言:“山欲高,尽出之则不高,烟霞锁其腰则高矣。水欲远,尽出之则不远,掩映断其脉则远矣。”整幅画是一个长卷,此为局部截图。画面中绘有高耸的山峰,前后层次明晰,远处的山峰渐渐隐退到虚无之中。山体的半山腰被云雾笼罩,白色的云雾在各个山间曲折流转,将完整的山体掩藏一些,给观画者带来了山体高入云霄的朦胧想象。水流曲折盘桓,从近景处直延伸到山脚下,亦被云雾遮挡,藏住其源头,却使其看起来越发幽远。而画面中点缀的小桥、小人,隐藏于近处山坡和云雾中的房屋等,都使山更高、水更远,山水之间也更富有生机。这幅画正如王维在《汉江临眺》中所表达的天地氤氲、虚实相生的生动意境—“江流天地外,山色有无中”。它不仅是审美客体的简单描绘,更是一种融会物我、悠远迷蒙的个体生命与宇宙自然融合混生的生命画卷。

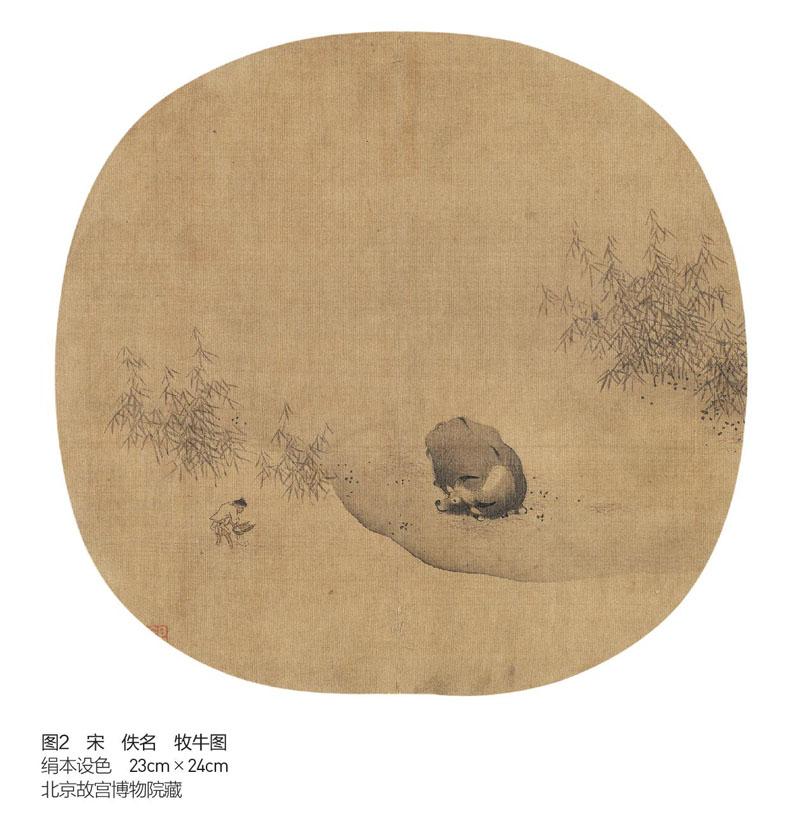

而宋无名氏所作的《牧牛图》(图2)的淡远意境则正是韩拙“有野霞暝漠,野水隔而仿佛不见者”“景物至绝而微茫缥缈者”的写照。岸上一抹淡墨,依稀可见几丛草,仿佛牛儿悠闲地卧于深草里。留白作水,水不深,刚至脚踝,牧童站立水中,拿着簸箕,仿佛在洗着什么东西。而水岸相接处,似是竹林,又像芦苇,“野水隔而仿佛不见”。远处更是一大片留白,景物至绝,微茫缥缈,完全隐没在空白之中。仿佛一片如梦似幻的大雾,将整个地域完全笼罩,一切物象都隐藏在大雾之中,只露出牧童、牛、芦苇与一小片水泊。画家擅用虚来处理景物,深谙“愈藏而愈大”,使画面意境深远辽阔,让人回味无穷。

四、总结

在中国绘画的发展进程中,“留白艺术”一直有着独特的巧思和艺术魅力。道家思想中的“有无统一”“有无相生”“无为而无所不为”的哲学理念可以说是中国画中留白艺术效果的理论基础。中国画家们正是运用了这一创作语言,使中国画达到至善至美的境界。通过分析宋代绘画留白艺术中所蕴含的老子哲学思想,可以进一步理解中国绘画中沉淀下来的传统文化精髓,增强从传统绘画中汲取优秀传统文化的意识,有助于我们在未来的艺术实践中更加创造性地探索和发展传统文化。