羌塘盆地东部晚三叠世—早中侏罗世沉积环境转变研究

——来自地质浅钻岩芯的证据

2021-10-19曾胜强王剑陈文彬付修根宋春彦孙伟王东

曾胜强,王剑,陈文彬,付修根,宋春彦,孙伟,王东

1) 中国地质调查局成都地质调查中心,成都,610081;2) 西南石油大学地球科学与技术学院,成都,610500;3) 自然资源部沉积盆地与油气资源重点实验室,成都,610081

内容提要: 位于羌塘盆地东部的羌资-16井首次在羌塘盆地钻遇了完整的上三叠统—中下侏罗统地层,清晰的记录了盆地东部晚三叠世—早中侏罗世时期的沉积环境转变。本文在对羌资-16井岩芯的野外详细观察和室内分析的基础上,结合前期在该区实施的羌资-7井和羌资-8井资料,综合分析了羌塘盆地东部晚三叠世—早中侏罗世过渡时期的沉积环境变化特征。上三叠统地层主要包括波里拉组、巴贡组和鄂尔陇巴组,分别形成于局限台地、三角洲和火山喷发环境,标志着羌塘盆地前陆盆地演化结束和新一轮裂谷盆地的开启。中—下侏罗统雀莫错组底部紫红色底砾岩沉积代表了裂谷盆地开启后的初始沉积,形成于河流沉积环境,而后随着南部海水侵入,逐渐过渡为陆缘近海湖沉积环境。总体上,晚三叠世—早中侏罗世时期,羌塘盆地东部表现为前陆盆地海相沉积的消亡裂谷盆地的开启裂谷盆地早期充填的演化过程。晚三叠世诺利期开始(~220 Ma),羌塘盆地晚三叠世海相沉积结束,逐渐向早中侏罗世陆相沉积转变,开始了羌塘侏罗纪盆地的沉积演化历史。

羌塘盆地是我国陆域勘探程度最低的含油气盆地,它位于著名的特提斯构造域中段(图1a),和盛产油气的中东地区在大地构造、地史演化、沉积充填及油气地质条件等具有相似之处,迄今为止已发现了200多处油气显示,是青藏高原油气资源潜力最大,最有希望取得勘探突破的油气勘探新区(谭富文等, 2002; 王剑, 2020;王剑等, 2020; 杨易卓等,2020; 李高杰等, 2020)。截至目前,中国地质调查局成都地质调查中心完成了17口地质调查井工程,分别位于北羌塘盆地(6口)、南羌塘盆地(10口)和中央隆起带上(1口;图1b)。这些浅钻钻遇的地层包括下白垩统白龙冰河组,上侏罗统索瓦组,中侏罗统夏里组、布曲组、色哇组,中下侏罗统雀莫错组,上三叠统鄂尔陇巴组、巴贡组、波里拉组以及中—下二叠统展金组、龙格组地层。这些地质调查井工程为我们提供充足的地下资料,为开展地层对比、沉积演化、生储盖评价及油气成藏条件等奠定了坚实基础。

图1 青藏高原构造单元(a) 、羌塘盆地地质浅钻分布(b) 及雀莫错地区地质简图(c)Fig. 1 Tectonic units of the Qinghai—Xizang(Tibetan) Plateau (a), distribution of the shallow wells of the Qiangtang Basin (b) and simplified geological map of the Quemo Lake area (c)

长期以来,对于羌塘盆地的演化,常把晚三叠世作为一个连续演化、盆地性质一致的完整阶段(李勇等, 2001; 王成善等, 2001),并认为羌塘侏罗系盆地是在三叠纪盆地基础上发育起来复合盆地(高春文等, 2006)等不同看法。近年的研究表明,晚三叠世末,羌塘盆地大部分地区已经隆升成陆,并遭受风化和剥蚀,在肖茶卡组顶部广泛发育一套古风化壳(陈文西等, 2007; 王剑等, 2007; 付修根等, 2009a)。之后,盆地内发生了大规模的火山喷发—火山沉积事件(区域上为那底岗日组,在盆地东部相当于鄂尔陇巴组)(图1b),这些火山—火山碎屑岩超覆在该套古风化壳之上,羌塘侏罗系盆地是在该套火山岩基础上发育起来的盆地(王剑等, 2010)。因此,从盆地演化角度分析,北羌塘盆地的晚三叠世诺利期—侏罗纪沉积应该属于同一构造层,而与卡尼期构造层(肖茶卡组)相区别。因此,开展北羌塘盆地晚三叠世—早中侏罗世沉积环境转换的研究,对于正确认识羌塘盆地演化具有重要意义。

2016年,中国地质调查局成都地质调查中心在羌塘盆地东部雀莫错地区实施了羌资-16井(图1b),该井钻遇了从中下侏罗统雀莫错组至上三叠统波里拉组完整的沉积序列。因此,本文以羌资-16井钻遇的上三叠统—中下侏罗统地层岩芯为主要研究对象,并结合2014年在该区实施的羌资-7井和羌资-8井钻井资料,综合分析北羌塘盆地东部晚三叠世—早中侏罗世沉积环境转变过程及转变时间。

1 区域地质背景

羌塘盆地位于青藏高原北部,特提斯构造域东段,中生代盆地面积约22×104km2,是我国陆上新区勘探程度最低、面积最大、地层序列最完整的中生代海相含油气盆地(王剑等, 2020)。因其油气地质条件与毗邻的西段中东油气区相似,使得羌塘盆地油气地质调查与勘探备受关注。羌塘盆地是在前寒武纪结晶基底和古生界褶皱基底之上发育起来的以中生界海相沉积为主的一个残留盆地。羌塘盆地南部以班公湖—怒江缝合带为界,北部以可可西里—金沙江缝合带为界,自北向南分为北羌塘坳陷、中央隆起带和南羌塘坳陷 3 个次级构造单元(图1b)。

晚三叠世时期,北羌塘盆地从海相碳酸盐岩(或碎屑岩)沉积转变为火山喷发—火山碎屑岩沉积,而后被早中侏罗世冲积扇—河流相沉积超覆,该沉积转换标志着羌塘海相前陆盆地沉积的终止,而后开始了羌塘侏罗纪盆地的新一轮的演化。该时期在羌塘盆地的南羌塘盆地北缘和中央隆起带,上三叠统那底岗日组呈角度不整合沉积超覆在古生代褶皱地层之上,在北羌塘盆地菊花山—胜利河一带那底岗日组呈低角度不整合(或平行不整合)沉积超覆于晚三叠世肖茶卡组地层之上,仅在羌塘盆地东部地区上三叠统鄂尔陇巴组(相当于那底岗日组)与下伏巴贡组呈连续、整合的接触关系(王剑等, 2018)。羌资-16井位于羌塘盆地东部的各拉丹冬东北部,雀莫错湖东南(图1c),该井钻遇了目前羌塘盆地最为连续和完整的上三叠统—中下侏罗世地层,自下而上分别为:上三叠统波里拉组(T3b)、巴贡组(T3bg)、鄂尔陇巴组(T3e)和中下侏罗统雀莫错组(J1-2q),其中,鄂尔陇巴组相当于区域上的那底岗日组。羌资-16井还揭示了完整的上三叠统巴贡组黑色泥岩地层,是该时期良好的烃源岩层。结合2014年在该区实施的羌资-7井和羌资-8井钻井工程(图1c),这两口钻井均钻遇了上三叠统巴贡组和波里拉组,对这 3 口钻井资料的总结能为正确认识羌塘盆地东部晚三叠世—早中侏罗世的沉积演化过程提供依据。

2 钻遇地层特征

羌塘盆地东部的 3 口地质浅钻(羌资-7井、羌资-8井和羌资-16井)钻遇了上三叠统—中下侏罗统地层,主要包括:上三叠统波里拉组(T3b)、巴贡组(T3bg)、鄂尔陇巴组(T3e)以及中下侏罗统雀莫错组(J1-2q)。

2.1 波里拉组

波里拉组最初由四川省第三区测队1974年在西藏察雅县测制波里拉剖面时创名。该组下部为灰黑色薄层状含泥微晶粉晶灰岩夹薄层状泥晶灰岩,发育水平层理;上部为深灰色中层状含粉砂屑泥晶灰岩夹含砾砂屑生物屑粉屑灰岩与薄层状泥晶灰岩、钙质泥岩互层。

羌资-7井、羌资-8井和羌资-16井揭示的波里拉组厚度分别为157 m,330 m和185 m,主要岩性为灰—灰白色泥晶灰岩,灰白色生物碎屑灰岩,灰黑色砂屑灰岩及灰黑色泥质粉砂岩和泥岩(图2a、b),波里拉组与上伏巴贡组呈整合接触关系,以巴贡组黑色粉砂质泥岩的出现作为地层分界标志,二者岩性为突变接触关系。区域上,在羌塘盆地东部鄂尔托陇巴一带波里拉组中产双壳类Cassianellacf.berychi,Halobiaplicosa,Halobiasuperbescens,Halobiasp.和Plagiostomasp.(宜昌地质矿产研究所,2004)。成都理工大学地调院(2005)在温泉兵站幅1∶25万地质填图时在羌塘盆地东部波里拉组中发现了少量的介形类、双壳类和腕足类生物化石,根据这些生物化石特征,将波里拉组的地层时代定为晚三叠世诺利期的早中期。

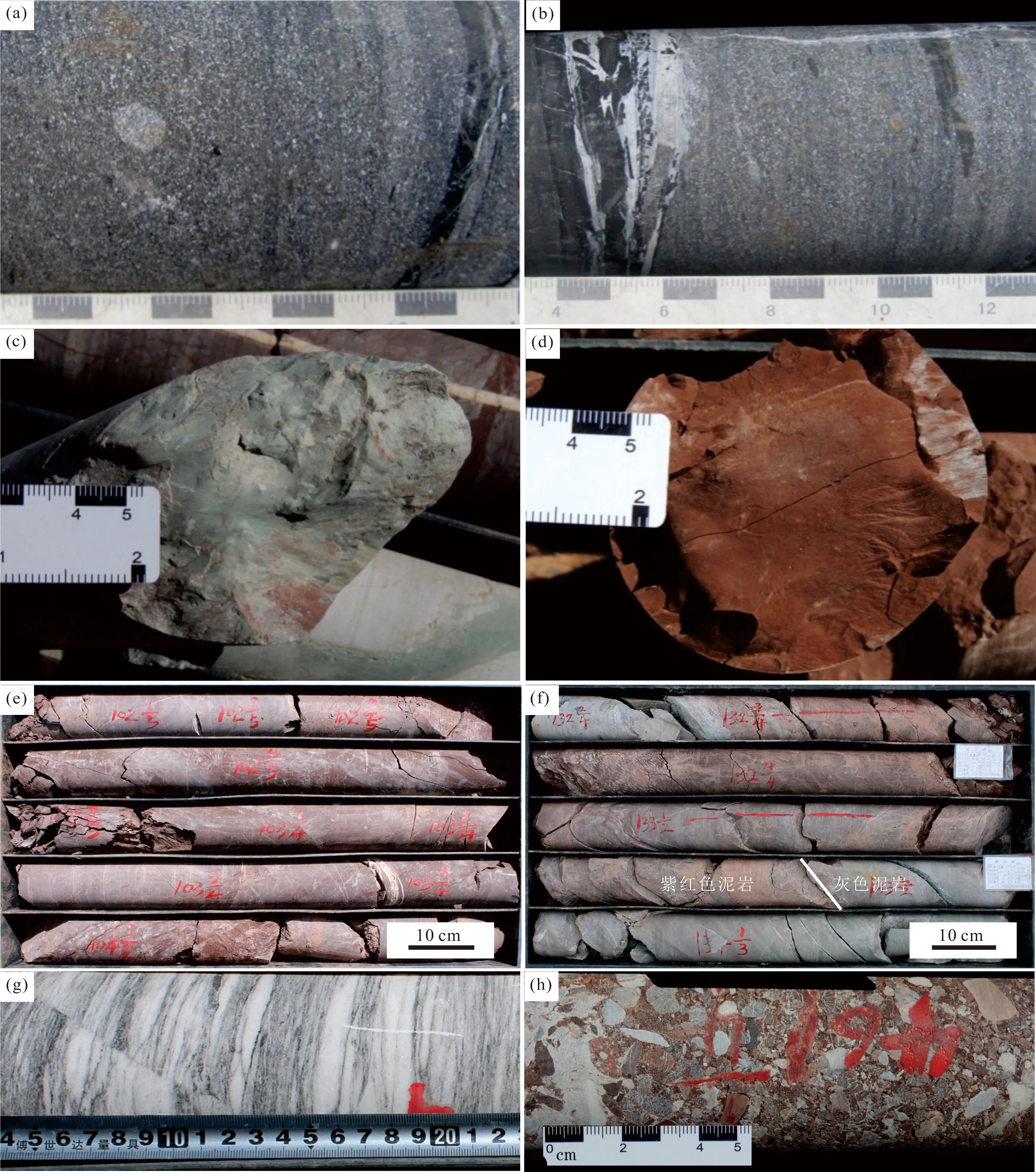

图2 羌塘盆地东部上三叠统波里拉组、鄂尔陇巴组和中—下侏罗统雀莫错组典型岩芯特征Fig. 2 Typical characteristics of the drilling cores of the Upper Triassic Bonila Formation, E’erlongba Formation and the Lower—Middle Jurassic Quemo Co Formation from the eastern Qiangtang Basin(a)、 (b) 羌资-7井波里拉组灰黑色砂屑灰岩;(c) 羌资-16井鄂尔陇巴组凝灰岩;(d) 羌资-16井鄂尔陇巴组紫红色凝灰质泥质粉砂岩;(e) 羌资-16井雀莫错组紫红色泥岩;(f) 羌资-16井雀莫错组紫红色泥岩夹灰色泥岩;(g) 羌资-16井雀莫错组中部厚层状灰白色石膏;(h) 羌资-16井雀莫错组底部厚层状紫红色砾岩(a), (b) Grey-black calcarenite of the Bonila Formation from the Well QZ-7; (c) tuff interlayer from the Well QZ-16; (d) tufaceous argillaceous siltstone of the E’erlongba Formation from the Well QZ-16; (e) purplish-red mudstone of the Quemo Co Formation from the Well QZ-16; (f) purplish-red mudstone interbedded with gray mudstone of the Quemo Co Formation from the Well QZ-16; (g) thick grey-white gypsum of the middle Quemo Co Formation from the Well QZ-16; (h) thick purplish red conglomerates in the bottom of the Quemo Co Formation

2.2 巴贡组

巴贡组最初由西藏察雅县巴贡地区命名的“巴贡煤系”演变而来。该组下部为灰色中薄层状钙质岩屑石英细砂岩、石英细砂岩夹粉砂质泥岩,偶见植物化石碎片;中上部为深灰色薄层状含炭质粉砂质泥岩、钙质泥岩夹薄—中层状含生物屑泥晶灰岩、石英细砂岩、石英粉砂岩。羌资-7井、羌资-8井和羌资-16井揭示的巴贡组的地层厚度分别为240 m、166 m和445.29 m。羌资-16井钻遇的巴贡组井深为878.20~1323.49 m,主要岩性为灰黑色泥岩、泥质粉砂岩和粉砂质泥岩,在泥岩和粉砂质泥岩中发育丰富的黄铁矿,暗示该套泥质岩形成时期的水体环境可能为还原环境。羌资-7井和羌资-8井钻遇的巴贡组与羌资-16井相似,主要岩性为深灰色—灰黑色块状钙质泥岩和含钙质泥岩,其次为灰色薄—极薄层状粉砂岩、浅灰色薄层状石英岩屑细砂岩。巴贡组底部以大套黑色钙质泥岩沉积的开始与下部波里拉组相区分,为整合接触关系;上部以沉凝灰岩的出现为标志,与鄂尔陇巴组相区分,二者呈整合接触关系。

区域上,巴贡组中产双壳类Halobiasuperbescens—H.disperseinsecta组合和Amonotistogtonheensis—Cardium(Tulongocardium)xizhangensis组合(汤朝阳等,2007)、菊石类Nodotibetitescf.nodosus—Paratibetitescf.wheeleri组合(牛志军等,2003)及腹足类等,时代定为晚三叠世诺利期。李学仁等(2018)对雀莫错地区的巴贡组顶部的砂岩开展碎屑锆石定年,获得了222.8±1.9 Ma的最大沉积年龄,因此,进一步将巴贡组顶部的年龄限定在晚三叠世诺利期,下部可能跨入了卡尼期。

2.3 鄂尔陇巴组

鄂尔陇巴组由成都环境地质与资源开发研究所创建,该组为一套火山—沉积岩,与上覆中侏罗统雀莫错组、下伏上三叠统均为不整合接触。羌资-16井钻遇的鄂尔陇巴组总厚度为22.6 m,为一套火山碎屑岩地层,主要岩性为灰绿色凝灰岩,紫红色块状火山角砾岩,以及暗红色、灰绿色凝灰质泥质粉砂岩(图2c、d)。底部与巴贡组呈整合接触关系,顶部被中下侏罗统雀莫错组紫红色复成分砾岩沉积超覆,二者呈平行不整合接触关系。

区域上,该套地层主要分布于各拉丹冬周缘及北部雀莫错一带,厚度和岩性变化较大。各拉丹冬地区厚度大于1200 m,主要由灰紫、绿灰色玄武岩、拉斑玄武岩、安山岩、流纹岩、玄武质火山角砾岩、安山质凝灰岩、流纹质玻屑凝灰岩组成,中间夹薄-中层状沉凝灰岩和砂岩。岩石成层性差,发育气孔、杏仁、块状构造,在雀莫错一带的鄂尔陇巴组厚80~237 m。根据对羌塘盆地东部鄂尔陇巴组火山—火山沉积地层的同位素年代学研究结果表明,该套火山岩的时代为~220~205 Ma(李学仁等, 2018),与区域上广泛分布的那底岗日组时代相当(付修根等,2009b)。

2.4 雀莫错组

雀莫错组最初由白生海(1989)在盆地东部的雀莫错剖面创名,下部为紫红色巨厚层砾岩,生物化石稀少;中部为紫红、灰绿色岩屑石英砂岩、粉砂岩;上部为灰绿色粉砂岩、泥岩、泥灰岩,总厚度约1234 m。雀莫错组中生物化石缺乏,包括双壳化石AstartedelicataFan,A.cf.voltzii,Goldfuss,Pleuromyasp.,Protocardiasp.,Modiolussp.,Neomiodonsp.,Chlamyssp.等,以及孢粉化石Cyathidites,Deltoidospora,Neoraistrickia,Lygodiumsporites,Classopallis等,孢粉化石以掌鳞杉科的Classopallis占优势,通过稀少的生物化石及上、下地层的时代将其限定为早中侏罗世(付修根等, 2010b)。

羌资-16井的雀莫错组与下覆上三叠统鄂尔陇巴组呈平行不整合接触关系,底部以紫红色砾岩为标志层,与地表露头特征一致,代表着中生代羌塘盆地新一轮盆地演化的初始沉积。羌资-16井钻遇了雀莫错组的中下部,总厚度为823.78 m(井段31.82~855.60 m)。根据岩性特征,将雀莫错组分为 3 段:上段(31.81~246.59 m)岩性主要为紫红色泥岩,灰黑色泥岩,灰白色岩屑石英砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩及粉砂质泥岩(图2e、f);中段(246.59~628.28 m)岩性主要为黑色、灰白色、白色石膏(图2g),黑色泥晶灰岩夹泥岩;下段(628.28~855.60 m)岩性主要为紫红色粉砂岩,灰色粉砂岩、泥质粉砂岩、岩屑石英砂岩,底部为一套厚约8 m的紫红色砾岩(图2h)。

3 上三叠统—中下侏罗统沉积环境及转变

3.1 沉积环境特征

3.1.1波里拉组

波里拉组在羌资-7井以棕灰色—深灰色薄层—中层状泥晶灰岩为主(图3a、b),夹少量灰黑色薄层状钙质泥岩、浅灰色薄层—中层状泥晶含生屑砂屑灰岩、粉屑灰岩、纹层状灰岩(图3c、d)。波里拉组的单个层序厚1~10 m,部分可达几十米,向上砂屑灰岩厚度增加,反映向上水体逐渐变浅的进积型组合,可见潮坪环境常见的脉状层理(图3a)。波里拉组中见有灰色、灰黑色薄层—中薄层纹层状泥晶灰岩(图3d),泥晶结构、纹层构造,藻纹层呈水平—微波状,形成于潮间带上部的水体环境。在羌资-7井见有含生物屑砂屑灰岩,如图3c,在砂屑灰岩中可以见大量的生物介壳化石,形成于能量较高的潮间环境。在羌资-16井波里拉组中部还发育灰黑色薄层状钙质泥质粉砂岩、钙质粉砂质泥岩夹灰白色薄层状泥晶灰岩的沉积组合特征,泥岩中还发育有水平层理,砂岩中发育小型沙纹层理,形成于潮上带的沉积水体环境。总体上,波里拉组在羌塘盆地东部表现为一套局限台地潮坪相的沉积环境。

图3 羌塘盆地东部雀莫错地区羌资-7井波里拉组含生屑砂屑灰岩岩芯及镜下特征与纹层状泥晶灰岩: (a)、 (b)、 (c) 含生屑砂屑灰岩;(d) 纹层状泥晶灰岩Fig. 3 Photographs and microscopic photograph of the core of bioclastic calcarenite and lamellar micrite of the Bolila Formation from the Well QZ-7 in the Quemo Co area, eastern Qiangtang Basin: (a), (b), (c) bioclastic calcarenite; (d) lamellar micrite

3.1.2巴贡组

羌塘盆地东部 3 口钻井钻遇的巴贡组岩性以细碎屑岩为主,主要岩性为灰黑色钙质泥岩夹少量粉砂岩(图4,图5)。在巴贡组下部,主要岩性以深灰色钙质泥岩和粉砂质泥岩为主,钙质泥岩断口多呈贝壳状,泥岩中发育水平层理,偶见波状层理(图6a、b),富含有机质,并见有双壳化石(图6c、d),双壳化石普遍较小,大小在1~2 cm,大多保存较完整,说明该时期的水动力环境较弱,受波浪的影响较小,才能使化石得以完成的保存,巴贡组下部呈现出低能的前三角洲相沉积环境。在巴贡组上部,最明显的特征是粉砂岩和岩屑石英砂岩的出现,表现出水深逐渐变浅的河口沙坝的特征,并且在羌资-7井的钙质泥岩表面,出现了大量的虫孔构造(图4),指示了浅水的沉积环境特征。在羌资-16井的巴贡组上部发育波状层理(图6b),还见有植物叶片化石,表明该时期处于海陆过渡地带,是三角洲前缘环境河口沙坝的典型特征。在羌资-16井巴贡组顶部主要岩性为含生物碎屑泥晶灰岩夹钙质泥岩的沉积组合,为潮坪环境沉积。因此,晚三叠世时期,波里拉组碳酸盐岩沉积结束后,在巴贡组沉积时期出现了海水突然加深的过程,可能与全球晚三叠世卡尼期气候事件相关,由碳酸盐岩突然转变为细碎屑岩沉积,而后巴贡组上部海水逐渐变浅,转化为三角洲前缘沉积环境,总体上,巴贡组垂向上呈现出水深逐渐变浅的海退沉积序列。

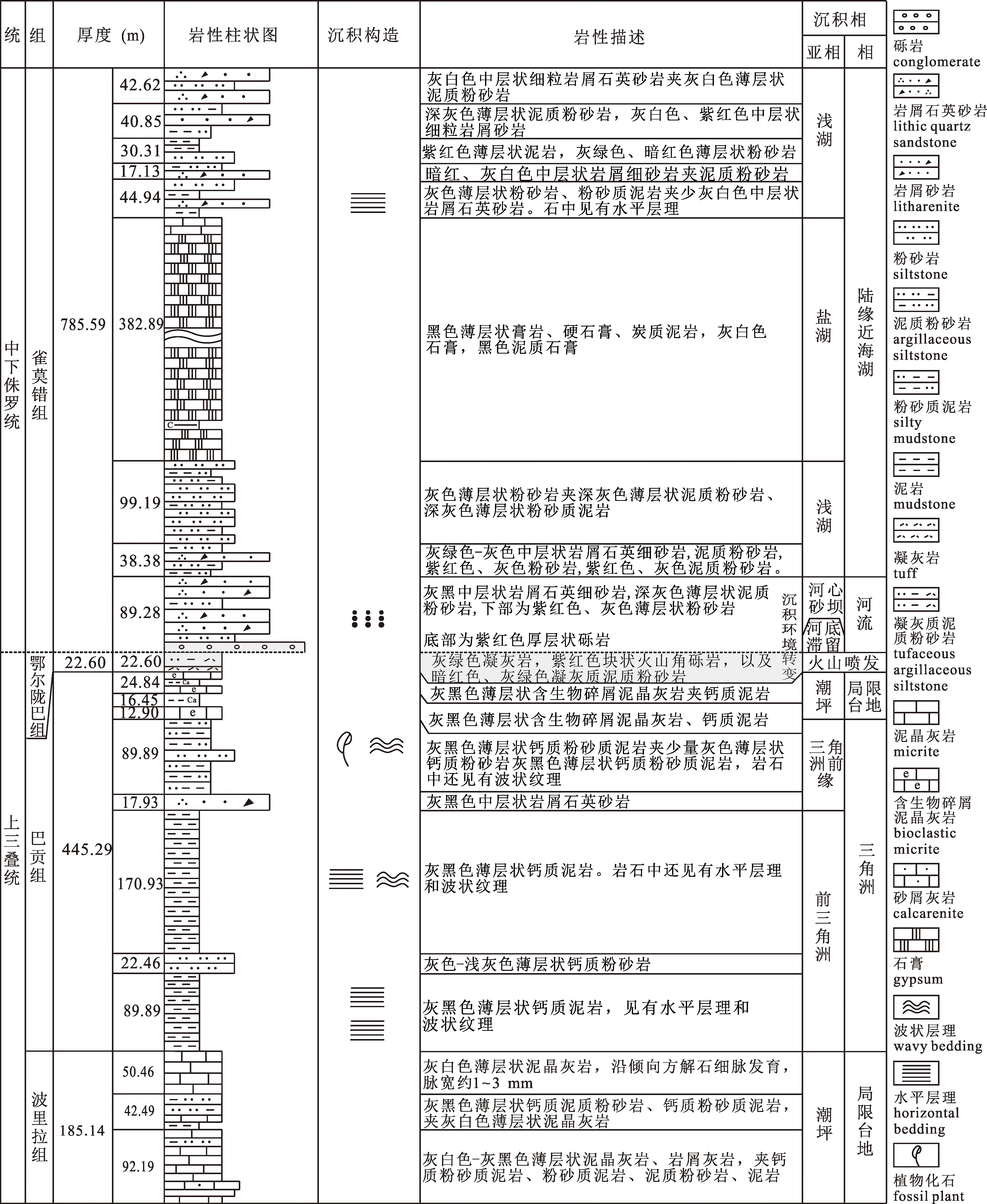

图5 羌塘盆地东部雀莫错地区羌资-16井地层柱状图Fig. 5 Lithological column of the Well QZ-16 in the Quemo Lake area, eastern Qiangtang Basin

图6 羌塘盆地东部雀莫错地区羌资-7井巴贡组钙质泥岩夹薄层状粉砂岩及钙质泥岩中双壳化石(箭头指向)Fig. 6 Calcareous mudstone interbedded with thin-layered siltstone and bivalve fossil in the calcareous mudstone of the Bagong Formation from the Well QZ-7 in the Quemo Lake area, eastern Qiangtang Basin

3.1.3鄂尔陇巴组

鄂尔陇巴组由羌资-16井揭露,为一套水下火山碎屑岩沉积,主要为灰绿色晶屑岩屑凝灰岩(图2c)及紫红色凝灰质泥质粉砂岩(图2d),其上部被中下侏罗统雀莫错组紫红色河流相砾岩沉积超覆。晶屑岩屑凝灰岩具凝灰结构,岩石主要是由岩屑组成(约46%),岩屑呈不规则状,岩屑大小在0.3~1.0 mm,且岩屑主要为流纹质,由微晶或隐晶的石英和长石矿物组成,多具有流动定向构造,部分岩屑为安山质,且可见岩屑被方解石交代。部分晶屑(约25%),主要是棱角状的长石和石英矿物,见部分矿物晶粒被熔蚀呈港湾状,晶粒大小在0.05~0.6 mm,长石多发育双晶,且矿物多被方解石交代。含少量玻屑(约2%),呈黑色粒状零散分布在岩石中。区域上,鄂尔陇巴组在各拉丹冬地区为一套灰绿色橄榄拉斑玄武岩、复成分火山角砾岩、白色英安岩和暗紫色玄武质安山岩(付修根等, 2010a),顶部与雀莫错组呈不整合接触关系,为火山喷发环境,该火山喷发事件标志着羌塘中生代新一轮盆地的开启(Fu Xiugen et al., 2010)。

3.1.4雀莫错组

由羌资-16井揭露的雀莫错组总厚度为823.78 m,主要包含了雀莫错组的中、下部地层,上部未见顶(图5)。雀莫错组底部为一套紫红色复成分底砾岩和含砾粗砂岩,厚约8 m,与下部鄂尔陇巴组紫红色凝灰质粉砂质泥岩呈不整合接触,代表了羌塘中生代新一轮盆地的早期沉积。底砾岩成分复杂,主要包括硅质岩、石英、变质岩、泥岩及砂岩等,磨圆中等,呈次棱角—次圆状,砾石直径在0.3~1.5 cm,砂泥质胶结,见正粒序层理,显示出河流相沉积环境。区域上,在沃若山地区的雀莫错组一段发育底冲刷、粒序递变层理、平行层理,结合C—M图特征,表现为典型的辫状河沉积序列(曾胜强等, 2014)。向上过渡为湖泊相的暗红、紫红、灰色中层状岩屑石英砂岩和粉砂岩。在羌资-16井雀莫错组下部的薄层状泥质粉砂质中发现有少量淡水的藻类化石褶皱藻(未定种)Campeniasp.,也证实了该时期主要为陆相淡水沉积环境。

雀莫错组中部岩性以灰白色、黑色石膏为主,夹少量泥岩和碳酸盐岩,厚度达380余米,形成于蒸发盐湖环境(占王忠等, 2020)。同样的,该套地层在盆地半岛湖地区的羌科1井也钻遇了厚度达360 m的膏盐层,为该时期良好的区域性盖层(王剑等, 2020)。羌资-16井蒸发岩之上为浅湖相的紫红色、灰色岩屑石英砂岩、粉砂岩及泥岩,颜色呈现出紫红、灰绿色的交替变化,显示出雀莫错组沉积晚期干旱和湿润的古气候变化。对雀莫错组晚期泥岩的地化分析表明,其Sr/Ba值在0.20~0.77(平均为0.44,Zeng Shengqiang et al., 2021),均小于1,表明羌资-16井的雀莫错组在沉积晚期主要受淡水作用的控制,受海水影响相对较小,总体上表现为陆缘近海湖泊相沉积环境。

3.2 沉积环境转变过程

晚三叠世末,随着北部可可西里—金沙江洋盆的逐渐关闭,羌塘盆地进入了前陆盆地演化阶段(王成善等, 2001)。该时期,在羌塘盆地东部沉积了局限台地相的波里拉组,岩性主要为一套灰黑色、浅灰色薄—中层状泥晶灰岩,局部夹薄层状、透镜状岩屑石英砂岩,岩层顶部为灰色中层状泥晶灰岩夹砂屑灰岩,反映向上水体逐渐变浅的进积型沉积组合(图7)。

波里拉组沉积结束后,由于全球气候的影响,海平面突然上升,造成碳酸盐岩沉积的突然消失,过渡为三角洲相的巴贡组黑色泥岩沉积。羌资-7井、羌资-8井和羌资-16井揭示的巴贡组下部主要为前三角洲相的深灰色钙质泥岩、粉砂质泥岩组合,在地表巴贡组的砂岩中还能见到菊石化石。巴贡组上部水深逐渐变浅,岩性主要为三角洲前缘相的灰—深灰色岩屑石英砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩沉积,在羌资-8井和羌资-16井的泥质粉砂岩中见有植物碎片化石。在羌资-16井中,巴贡组顶部为潮坪相的含生物碎屑泥晶—微晶灰岩夹薄层状钙质泥岩沉积(图7)。由此可见,晚三叠世末,羌塘盆地受北部洋盆的关闭及随后的造山运动的影响,海水逐渐变浅,直至完全退出,结束了北羌塘盆地晚三叠世海相前陆盆地的演化。

晚三叠世诺利期开始,北羌塘盆地周缘爆发了大规模的火山喷发事件,该火山喷发作用可能同时受中特提斯洋的快速扩张和古特提斯洋关闭的共同影响,该火山—火山沉积事件标志着羌塘中生代新一轮盆地的开启(Fu Xiugen et al., 2010; 图7)。在羌资-16井岩性剖面上,该时期沉积的鄂尔陇巴组主要为一套灰绿色凝灰岩及紫红色凝灰质泥质粉砂岩的水下沉积组合,与下部巴贡组呈整合接触,其上部被中下侏罗统雀莫错组紫红色河流相砾岩沉积超覆。

图7 羌塘盆地东部晚三叠世—早中侏罗世沉积演化序列(未按比例)Fig. 7 Late Triassic to Early—Middle Jurassic sedimentary evolution sequence in the eastern Qiangtang Basin(not to scale)

4 晚三叠世—早中侏罗世沉积环境转变时间的确定

晚三叠世时期,区域上,羌塘盆地那底岗日组(相当于本文的鄂尔陇巴组)火山—火山碎屑岩沉积超覆在古风化壳之上,标志着新一轮盆地演化的开启,因此,该套火山—火山碎屑岩的最早喷发年龄代表了海陆环境转变的时间,同时也代表了盆地性质的转变时间。虽然,前人对这套火山岩的时代研究取得了一系列进展,明确了火山喷发年龄大约在220~205 Ma(李才等, 2007; 翟庆国等, 2007; Wang Jian et al., 2008; Fu Xiugen et al., 2010; 付修根等, 2010a; 曾胜强等, 2019),但是,由于连续剖面的缺乏,对于该套火山岩的最早喷发年龄仍然缺乏详细的资料。

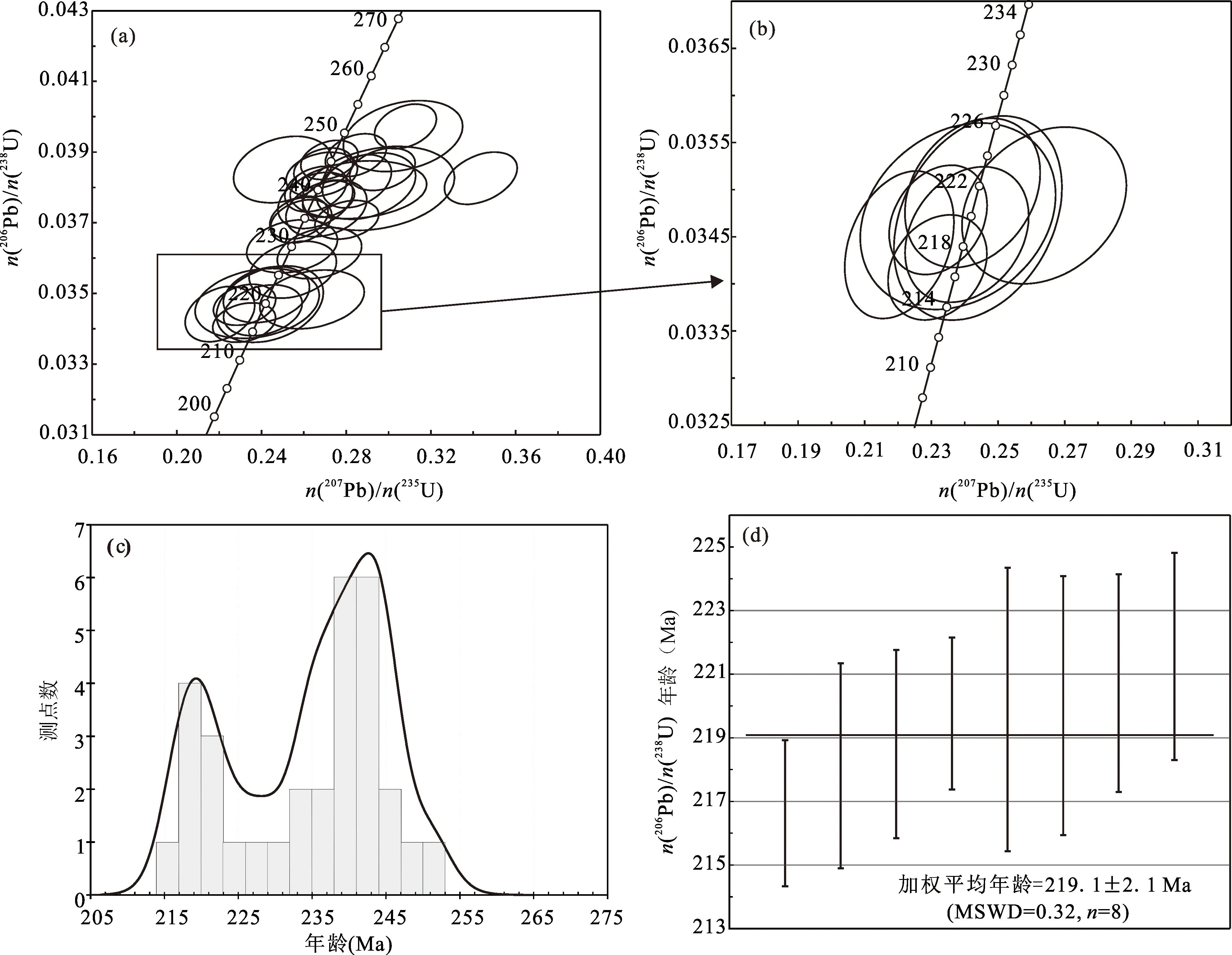

羌资-16井钻遇的晚三叠世鄂尔陇巴组凝灰岩与下部的巴贡组呈连续、整合的接触关系,因此,本文对羌资-16井获取的鄂尔陇巴组底部的凝灰岩样品进行了锆石U-Pb同位素年龄测定(图8),该年龄能够代表该沉积环境转变的准确时间。羌资-16井鄂尔陇巴组底部的凝灰岩的锆石U-Pb定年结果显示出两个峰值(图8c),我们选取最年轻的年龄峰值进行计算,得到了219.0±2.1 Ma(MSWD=0.32,n=8)的加权平均年龄(图8d),该年龄即为鄂尔陇巴组火山碎屑岩的沉积年龄。另外,作者还对位于羌塘盆地东部雀莫错湖东南的出露上三叠统—早下侏罗统连续地层的雀莫错南剖面开展了详细的调查研究,在该剖面发育完整的上三叠统鄂尔陇巴组火山碎屑岩沉积地层,底部与上三叠统巴贡组呈整合接触关系,顶部被中下侏罗统雀莫错组底砾岩沉积超覆,我们对鄂尔陇巴组底部的沉凝灰岩进行了同位素测年分析,选取了最年轻的19颗锆石年龄进行了计算,获得了220.4±1.1 Ma(MSWD=0.37,n=19)的加权平均年龄(将另文发表),该年龄与羌资-16井获取的鄂尔陇巴组沉积年龄在误差范围内基本一致。区域上,在羌资-16井北侧的鄂尔托陇巴地区,李学仁等(2018)在鄂尔陇巴组下部采集的凝灰岩样品的锆石定年结果为221.5±2.6 Ma,并在羌资-16井东部的冬曲剖面的鄂尔陇巴组下部获得了221.1±1.5 Ma的锆石U-Pb年龄。因此,根据以上讨论,羌塘盆地东部上三叠统鄂尔陇巴组的初始沉积年龄约为220 Ma,为晚三叠世诺利期,为羌塘东部中生代裂谷盆地的开启时间。同时也表明,从诺利期开始,羌塘盆地东部晚三叠世海相沉积逐渐转变为早中侏罗世陆相沉积,开始了羌塘侏罗纪盆地的沉积演化历史。

图8 羌塘盆地东部雀莫错地区羌资-16井鄂尔陇巴组底部凝灰岩锆石U-Pb年龄谐和图(a)和(b)、年龄分布直方图(c)和加权平均年龄(d)Fig. 8 Zircon U-Pb concordia diagrams (a) and (b), age histograms (c) and weighted average age (d) for the tuff sample from the bottom of the E’erlongba Formation, the Well QZ-16 in the Quemo Lake area, eastern Qiangtang Basin

5 结论

(1)羌塘盆地东部晚三叠世—早中侏罗世时期沉积环境由海相向陆相发生了转变。晚三叠世时期沉积了波里拉组、巴贡组和鄂尔陇巴组地层,分别形成于局限台地、三角洲和火山喷发环境,标志着羌塘盆地前陆盆地的结束和羌塘中生代新一轮盆地的开启。早中侏罗世雀莫错组紫红色底砾岩为羌塘中生代裂谷盆地开启后的初始沉积,形成于河流沉积环境,而后随着南部海水侵入,逐渐过渡为陆缘近海湖沉积环境。

(3)晚三叠世诺利期开始(~220 Ma),羌塘中生代裂谷盆地开启,盆地东部由晚三叠世海相沉积转变为早中侏罗世陆相沉积,开始了羌塘侏罗纪沉积盆地的演化历史。

致谢:感谢审稿专家和编辑对本文提出的宝贵意见。在野外地质调查过程中,得到了成都地质调查中心驾驶员杨伟,核工业二八○研究所颜泽、李金锋、刘君豪和杨开涛的大力支持,在此深表感谢!