微生物异常探索江汉盆地江陵凹陷万城断裂带北部油气富集规律及有利区

2021-10-19袁志华赵青张玉清邓富强秦晓蕾张忠坡李英贤李秀荣

袁志华,赵青, 张玉清,邓富强,秦晓蕾,张忠坡,李英贤,李秀荣

1) 长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,武汉,430100;2) 长江大学录井技术与工程研究院,湖北荆州,434023;3) 中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院,新疆库尔勒,841000;4) 中国石化集团江汉石油管理局地球物理勘探公司,湖北潜江,433100;5) 长江大学资源与环境学院,武汉,430100;6)长江大学地球科学学院,武汉,430100

内容提要: 江汉盆地江陵凹陷万城断裂带北部研究区,地表条件复杂,地震和钻井施工困难,油气富集规律还不甚清楚。因此,试图通过微生物找油方法,最小成本最高效率,以探明本研究区的油气富集规律。研究区面积约230.0 km2,采集样品间距南北500 m × 东西250 m,共采集并分析了样品2354个。研究表明,微生物异常主要分布在万城断层的东侧,其中微生物气异常零星分布,异常较弱,无独立气藏。在综合地质等资料的基础上,微生物异常分布特征表明,万城断裂带显示了来自北西和北东向的双向物源,油气来源于梅槐桥洼陷,属近源成藏。万城断裂带东侧和坡折带低位扇砂体是油气有利富集区,前景较好,主要为古近系新沟咀组成藏。万城断裂带西侧有小面积油藏,可能系白垩系成藏。最后,对微生物异常区进行了分级评价,指明了重点攻关区、评价有利和较有利区,对大幅降低勘探风险和提高勘探成功率,具有重大的社会经济效益和深远的现实意义。

油气微生物勘探作为近地表勘探技术之一,是一项古老的,由地质与微生物相结合的交叉边缘学科发展而来的(Mogilewskii, 1938; Sealy, 1974)。在20世纪80~90年代,随着分析检测技术和解释方法的发展,不断完善了轻烃上浮的机制和模型(Klusman and Saeed, 1996; Schumacher, 1996; Saunders et al., 1999)。该技术亦得到了更加广泛地应用,从而展示了新的活力(Hitzman et al., 1994; Martin et al., 1997; Baum et al., 1998)。随后,很多国家亦开始运用该技术,并取得了很好的应用效果(Yuan Zhihua et al., 2009; Miqueletto et al., 2011; Rasheed et al., 2011)。该技术以其有效、快速、经济和多解性小等优势,日益受到全球油气勘探界的重视(Xu Kewei et al., 2013; Rasheed et al., 2015; 汤玉平等, 2016; 杨帆等, 2017; Waheed et al., 2018; Boug et al., 2019; 闫亮等, 2020)。即使如此,该技术始终处于不断开拓进取之中(Liao Xianyan et al., 2012; Wu Xiaoying et al., 2014; Zhang Cuiyun et al., 2016; Liang Weiwei et al., 2018)。目前,利用油气微生物异常,主要是进行油气远景评价,而对油气富集规律的探索,尚未研究。

万城断裂带研究区内,是江汉油田水网区的典型代表。自北向南依次有尤家咀水库、丁家咀水库、沪渝高铁、沪渝高速、长江、沮漳河、荆江大堤、沮漳河大堤、长江干堤等,河湖纵横、水网密布,大范围的禁炮区,导致地震及钻井施工困难。尽管在万城断裂带北部已进行了大量的研究工作,积累了丰富的研究资料,但对该区的油气富集规律还不甚清楚(陈波等, 2006; 黄华和王永军, 2009)。

为此,在本研究区,通过微生物找油方法应用研究,力求用最小的成本、最高的效率,有效圈定出微生物异常区,以探明万城断裂构造带北部及其斜坡区的油气富集规律,为地震勘探施工及处理、解释提供依据,亦为江陵凹陷油气勘探增储上产奠定基础。

1 地质背景

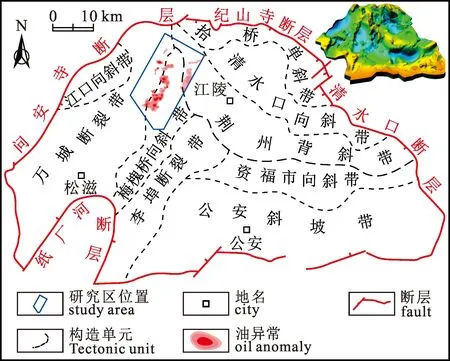

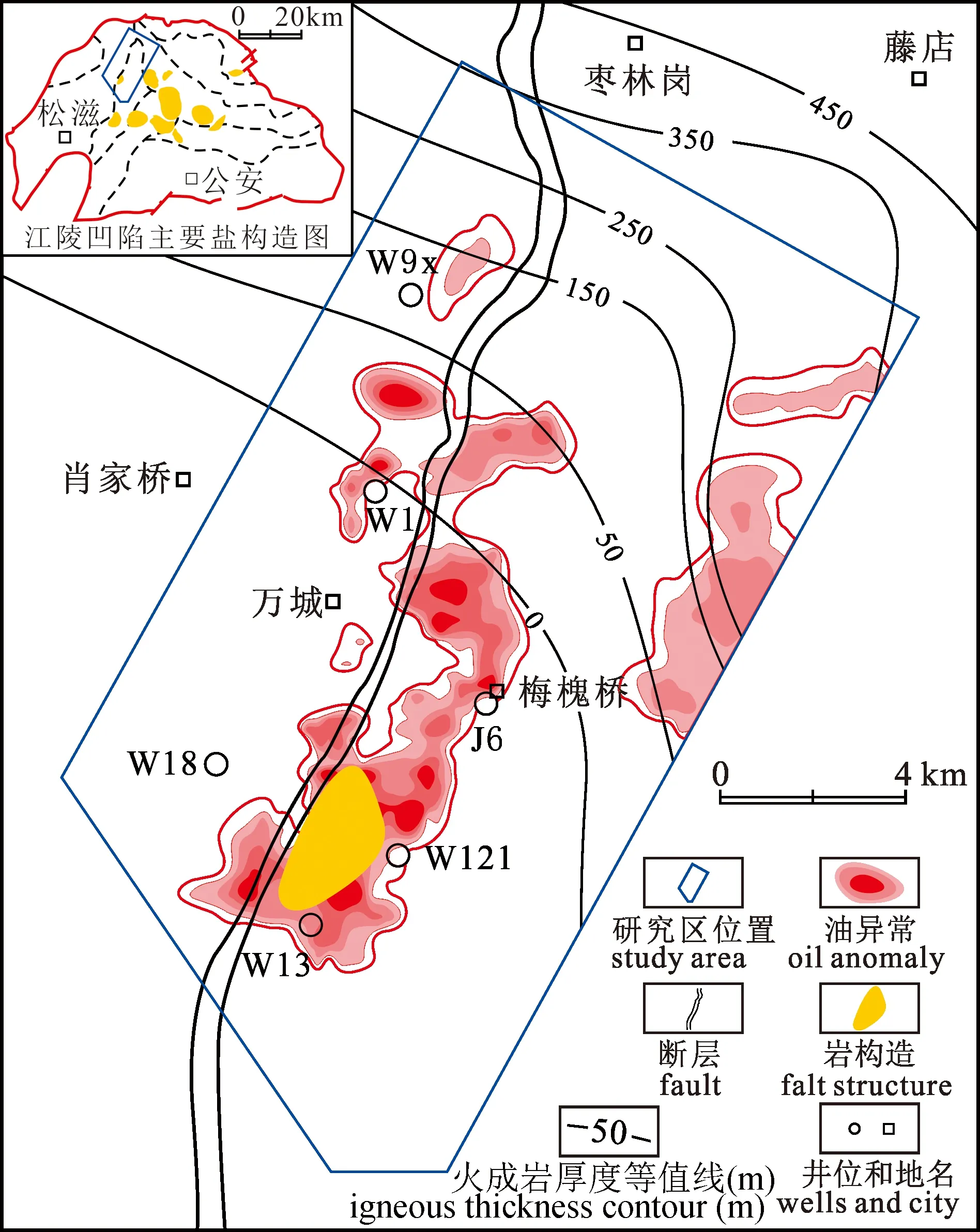

万城断裂构造带位于江陵凹陷荆州背斜带的八岭山背斜以西,构造轴向为NNE。该断裂带活动时间长(K-Ej),控制凹陷形成与演化,不但控制各期地层沉积,而且还形成同沉积构造(Tang Youjun et al., 2020)。该带以长江水域为界,以北统称为万城断裂带北部,东连八岭山背斜,西临江口向斜,南接梅槐桥生油向斜,北至江陵凹陷边缘(图1)。

图1 江汉盆地江陵凹陷万城断裂带北部位置图(据唐友军等,2020修改)Fig. 1 Location of the study area in the northern Wancheng fault zone in the Jiangling Sag, Jianghan Depression (modified from Tang Youjun et al., 2020&)

万城断层下降盘是江陵凹陷最好的梅槐桥向斜生油洼陷,面积411 km2,生油量3.59 ×108t。区内新沟咀组下段烃源岩以Ⅱ油组最发育,最大厚约120 m;有机碳平均为0.8%~1.0%,以高成熟为主;是主要勘探的目的层(易积正等, 2009)。W12区块的发现,新增探明储量83.82 ×104t,证实万城断裂下降盘发育断裂坡折带砂体(李铭华, 2008)。此外,在万城断裂带上升盘,紧邻研究区南部的谢凤桥油田,在“新生古储”式的白垩系次生油藏获得了重大突破(陈孔全等, 2004; 袁娟梅, 2015)。

2 微生物异常分布

研究区面积约230.0 km2,采集测点网格间距南北500 m × 东西250 m。在构造有利区和垂直万城主断层的区域,均进行了适当加密样品采集(Matthew, 1996)。共采集了样品2354个。每个样品,分别分析了气指示菌和油指示菌。关于实验分析流程和影响因素等,已在有关文献中有详尽的论述(Dehority, 1989; 梅博文等, 2002)。

为了评价微生物异常,我们采用了一套对土壤中烃氧化菌(包括甲烷氧化菌)的评价指标——MU值(Measurement Unit)。即综合单位土壤样品中的微生物数量(n)、活性(a)、显微镜鉴定结果(o)、地层压力(f)、地表温度(t)、样品湿度(h)、岩性(l)、颜色(c)、pH值(p)和地表植被(v)等因素(梅博文,2002;袁志华等,2008)。即:

MU=f(n,a,o,f,t,h,l,c,p,v)

通过研究区内已知井,例如W1和W12等8口井的含油气性与微生物异常的相关关系,标定了微生物异常值。同时,在紧邻研究区的南部谢凤桥油田,曾经以南北250 m × 东西250 m的网格采集间距,利用微生物异常进行过钻前快速评价,且随后完钻的8口井,均与微生物异常结果相符,更加保证了研究区微生物异常识别油气区的准确性及可靠性(袁志华等, 2008)。在本研究区,微生物油气异常值大于30.0(MU)的区域为异常区,进而圈定了微生物异常分布区域(图2)。

图2 万城断裂带北部油气微生物异常分布图Fig. 2 Abnormal microbial oil and gas distribution in the northern Wancheng fault zone图中等深线为T8反射构造层(E)的等深线,单位为 mThe isobath lines in the figure are the isobath lines of T8 reflection structure (E top upper)

在本研究区,微生物油异常区大多分布在万城断层东侧,西侧较少。八岭山背斜分布局部。梅槐桥凹陷和北部斜坡、万城断裂带北端以及八岭山背斜北部均未见微生物油异常。微生物气异常整体水平较低,基本上接近背景值,且分布零星,多与油异常重合;反映研究区内气异常多为溶解气所致,无独立天然气藏。为此,仅讨论微生物油异常,对微生物气异常不再赘述。

3 综合研究

由于微生物找油方法,始终是处于不断摸索探讨之中。而且,仅仅是从微生物异常这一侧面,提供一种辅助信息。因此,在此结合现有的地质和开发等资料,尝试从以下几个方面,进行探讨(Saunders et al., 1993)。

3.1 微生物异常与反射构造层

在实际运用过程中,微生物异常与地震资料相结合,方可提高解释的可信度,从而大幅降低勘探风险,提高勘探的成功率(Lopez et al., 1994; Macgregor, 1993; Hitzman et al., 2002)。

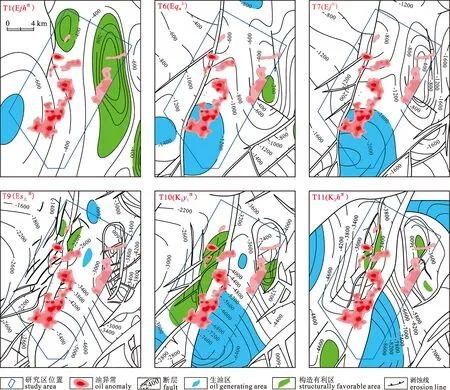

在本研究区,反射构造层有T1(Ejh顶)、T6(Eq4上)、T7(Ej顶)、T8(Ex上顶)、T9(Es上顶)、T10(K2y1顶)和T11(K2h顶)。

通过对比分析微生物异常与各反射构造层表明,微生物异常区与T1、T6和T7反射构造层不太吻合,反映本研究区的微生物异常来自荆沙组及其上覆地层的可能性不大(图3)。

图3 微生物异常与各反射构造层的关系Fig. 3 Relationship between the microbial anomaly and the reflection structure layers图中等深线为相应反射构造层(见左上角)的等深线,单位为 mThe isobath lines in the figure are the isobath lines of the reflection structure noted on the up-left

其实,到目前为止,在江陵凹陷潜江组尚未发现油藏,仅在钻井过程中发现了较好的油气显示。

从T8到T11反射构造层,微生物异常区的分布大多数情况下,与构造吻合的情况则比较理想(图2中为T8反射构造层)。在万城断裂带以东,本研究区的微生物异常分布区,尽管远小于构造有利区,但基本上与T8反射层构造图中的有利区吻合,反映微生物异常表征地下的含油层系为新沟咀组的可能性极大。

在万城断裂带西侧,亦存在几个较强的微生物异常区,特别是W11x以北的微生物异常区,与T10反射层构造图中的有利区域较吻合。此外,钻井揭示万城断裂构造带缺失沙市组下段。因此,该处的微生物异常所表征的油藏可能来自白垩系的地层(黄华和王永军, 2009)。

3.2 微生物异常与物源

在万城断裂带前缘的新下段,存在坡折带沉积体系,具有来自上升盘北西向和来自下降盘北东向沟槽的双向物源体系(黄华和王永军, 2009)。在本研究区,微生物异常与新沟咀组下段(Ex下)、渔洋组(K2y)和红花套组(K2h)的渗透性砂岩的分布均比较吻合(图4)。

图4 微生物异常与Ex下、K2y和K2h渗透性砂岩的关系Fig. 4 Relationship between the microbial anomalies and permeable sandstones of the lower Ex, K2y and K2h Formations图中等值线为各个小层(见左上角)的渗透性砂岩厚度(m)等值线The contour lines in the figure are the permeability sandstone thickness (m) contour lines for each small layer noted on up-left corner

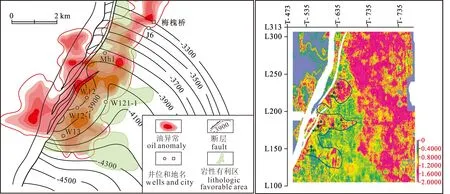

在梅槐桥周缘,据Ex下II砂层三维频谱分析(60 Hz),从北至南,至少表现为 3 个断裂坡折带低位扇砂体的特征(李铭华, 2008)。在本研究区,微生物异常,从西北向东南方向均呈朵状,且异常值较高,表征油气有利富集区(图5)。

图5 微生物异常与断裂坡折带低位扇砂体的关系: (a) 微生物异常与Ex下II砂层岩性圈闭的关系;(b) Ex下II砂层三维频谱分析(60 Hz)Fig. 5 Relationship between the microbial anomalies and the lowstand fan sand body in the fault slope-break zone: (a) relationship between microbial anomalies and lithologic traps of sand layer II in the lower Ex Formation;(b) 3D frequency spectrum analysis of sand layer II in the lower Ex Formation (60 Hz)图(a)中的等深线为Ex下II砂层的等深线The isobath lines in figure (a) are the isobath lines of the sand layer II of the Ex下

同时,微生物异常区域比地震所圈定的岩性有利区较小,表征这些低位扇砂体并未全部充注油气。

J6—W12方向,微生物异常呈条带状分布,反映了典型的含油河道砂体特征,即北东方向的物源在这一带形成的河道砂体。

因此,在万城断裂带前缘,在梅槐桥洼陷周缘,微生物异常同样表征了上升盘西北向物源和来自下降盘北东向沟槽物源的双向物源体系(图2)。

3.3 微生物异常与油源

在油气主要运移期,伸入梅槐桥洼陷的砂体和活动的断层,对油气具有较好的通道作用,使梅槐桥生成的油气,运移至区域上处于构造相对较高部位万城断层坡折带低位扇砂体中聚集成藏(易积正等, 2009)。

在本研究区,在梅槐桥洼陷附近,微生物异常不仅非常强烈,而且面积较大,连片分布。在万城断裂带西侧,未见较强的异常区。同时,由西南向东北方向,沿着万城断裂带,微生物异常强度逐渐减弱,面积逐渐减小(图2)。

因此,仅从微生物异常来看,万城断裂带的油源来自于梅槐桥洼陷,而江口洼陷的油源并未到达本研究区。同时,微生物异常紧邻万城断裂带,反映油气多为近源成藏(图1)。

3.4 微生物异常与条带状砂体

区域研究资料表明,本研究区基本上为三角洲前缘亚相沉积体系(黄华等, 2019)。

在J6—W12方向,微生物异常呈蜿蜒条带状分布,反映了典型的含油河道砂体特征,即北东方向的物源在这一带形成的水下分流河道砂体(图2)。该水下分流河道不仅本身可以是有利的储集砂体,而且可以作为从梅槐桥向北的油气输送通道,对J6井西北坡折带低位扇砂体的油气富集起着重要的作用。

在该微生物异常条带,除条带以西的Mh1井,以及条带以东的J6井外,并没有其它完钻井,建议可适当关注。

3.5 微生物异常分级与评价

油气微生物勘探的最终目的,是通过对研究区内的微生物异常区进行分级排队,进而指明最有利的含油气前景区,为勘探家提供决策依据。

在此,根据已经建立的一套较为完整的油气微生物异常区分级评价体系,对本研究区微生物异常进行分级评价(袁志华和习啸, 2014)。

在本研究区,将微生物异常区分为 3 个异常分级,即好、较好和中等富集区,其中梅槐桥洼陷周缘(含W12井区)的异常区为好的富集区A,J6井以北的异常区为较好富集区B,W5井区及西侧为中等富集区C(表1,图2)。

表1 研究区油气微生物异常区分级评价表Table 1 Classification and evaluation of hydrocarbon microbial abnormal areas in study area

微生物异常区分级排队是相对于单一异常区而言的。在每一个异常区内,仅从微生物的角度而言,应优先在异常值较强烈的区域进行勘探。即在同一异常区内,异常值大于40.0(MU)者为重点勘探区,大于35.0(MU)者为次要勘探区,大于30.0(MU)者为可供勘探区,大于25.0(MU)者为参考区。在建议和部署评价井时,可以结合已有的部署原则对重点勘探区进行优先勘探。

3.5.1重点攻关区块

在该异常区块内,已有W12井区和W13井区为油气探明区。该异常区面积为15.4 km2,分布方向紊乱,异常强烈,反映为多物源多层系的油气藏特征。

在该异常区内,多处系本次研究首次发现。例如,在万城断裂带东侧下降盘,梅槐桥以北的坡折带低位扇砂体、梅槐桥的河道砂体,多为古近系新沟嘴组下段油组;在万城断裂带西侧,在W13井以西,Mh1井以西,可能为白垩系成藏。

此外,在该异常区内,在W13井区和W12井区,微生物异常朵状分布形态,且垂直于万城断裂带向东延伸,为这两个井区扩边增储提供了可靠的依据。

因此,该异常区块是一个很有前景的区块。微生物异常面积,大于目前已探明范围,可开展滚动扩边,油气潜力很大。

3.5.2评价有利区块

评价有利区块B,分布于J6井北侧。该异常区油藏微生物异常区面积为5.6 km2。

根据微生物异常新发现,再次对该区块的万城断层下降盘进行了三维地震精细解释。T8反射层构造表明,存在一个杨岭坡断块,该断块埋深-2200 m,幅度为 280 m,高点位置 536~730 m,圈闭落实程度为较可靠。微生物异常表明,与T8反射构造有利区吻合很好,该处的油气可能来自古近系新沟咀组下段(图2)。

3.5.3评价较有利区块

评价较有利区块包括2个微生物异常区,即C1和C2。

异常区C1面积为2.9 km2,该异常区向东延伸,为W5井区扩边增储提供了依据,建议给予一定的关注。与前面的异常区A和B相比,虽然面积较大,但微生物异常相对较弱,可能在东北部物源经过该异常区时,对该处的砂体进行了适当的改造所致。

异常区C2的微生物异常面积较小,仅2.4 km2。与T10反射层构造有利区吻合很好(图3)。在该异常区北部,已完钻了W10c井,见显示。因此,该异常区还是有一定的油气潜力的。但考虑面积较小,且形态不太规则,可以在该异常区的白垩系地层获得油气突破后,再考虑在该异常区内部署一口预探井。

4 讨论

4.1 八岭山背斜

在本研究区东部的八岭山背斜,位于荆州背斜带的西北端,是一个相对独立的三级构造,且构造极其复杂(佘晓宇等, 2013)。由于本研究区仅覆盖了八岭山背斜的局部区域,而且微生物异常分布亦不是十分完整(图1,图2)。因此,关于微生物异常的分布规律及其综合研究,容后再议。

4.2 断层的影响

断层在油气运移、成藏过程中影响作用非常明显,闭合的断层可以形成有效遮挡;开启的断层可以形成油气运移通道,在上覆地层富集成藏,近地表的开启断层则往往造成油气藏的破坏。这些在近地表微生物均有相应的异常显示(Wagner et al., 2002)。

在港西构造西端研究区,断层下部开启上部封闭,微生物异常表现为异常面积较大且较规则的异常区域(袁志华和汪晓萌, 2012)。对于多条断层,形成一个相对封闭的断块,微生物异常一般较强烈,且分布明显受控于断层(袁志华和王明, 2010)。对于近地表开启的断层,则微生物异常微弱,呈串珠状分布(袁志华和赖晓明, 2012)。

在本研究区,微生物异常既未表现断层开启而呈串珠状分布,亦未表现为明显的断层遮挡形成的油气藏。微生物异常沿着断层,主要表现为与断层垂直的朵状分布,这与断层控制了有效储集砂体的分布有关。同时亦表明,在本研究区内,断层可能既起着有效的输导体系,源源不断地将油气从梅槐桥生烃洼陷运移至就近的储集砂体中,同时又在一定的程度上在较浅的部位对油气起着遮挡作用。

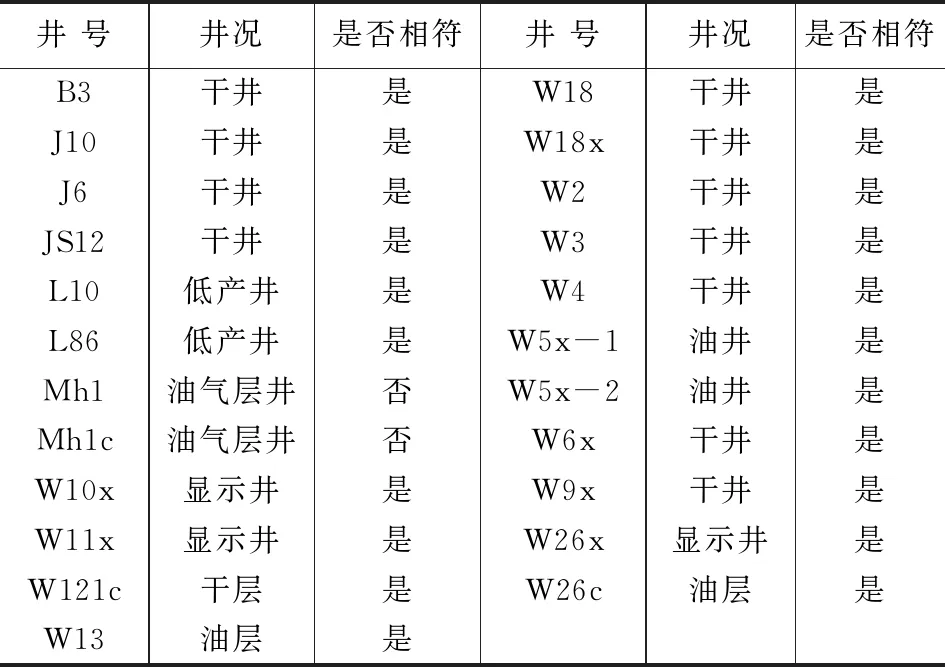

4.3 火成岩的影响

因火成岩屏蔽影响,对地震解释的品质可能不甚理想(丁力等, 2018)。同样,致密的层状火成岩大面积覆盖对烃类垂直上浮有一定阻隔作用,厚度越大,油藏微生物异常值越低。柱状侵入体则完全阻隔异常区的分布,但因其覆盖面积小,对油气成藏形成局部影响(李勇梅和袁志华, 2009)。

在本研究工区,玄武岩分布于梅槐桥以北,且由南向北逐渐加厚。而微生物异常,梅槐桥以南较强,以北区域较弱。显然,古近系的火成岩分布,对微生物异常产生了一定的影响(图6)。

即使如此,在火成岩分布的区域,也能有效圈定出微生物异常区域。当然,前已述及,梅槐桥以南区域微生物异常较强,主要还是与距离生烃洼陷较近和坡折带低位扇砂体较发育等因素有关。

因此,总体来看,本研究区的火成岩对微生物异常的影响不是决定的因素。

4.4 盐构造的影响

在江陵凹陷内,盐构造主要分布于荆州背斜带和梅槐桥向斜带(高楠安, 2013)。

在江陵凹陷,盐构造比较发育。但在本研究工区内,仅在梅槐桥以南的局部区域发育盐构造,面积约4.4 km2(图6)。

图6 微生物异常与古近系火成岩和江陵凹陷盐构造的关系Fig. 6 Relationship between the microbial anomalies and the lower Tertiary igneous rocks and the main salt structure in Jiangling Sag

由于盐构造的存在,微生物异常不仅非常强烈,而且连片分布。对油气的富集可能是较有利的。当然,由于该盐构造紧梅槐桥生油洼陷,加之万城断裂带有利的运移通道,对油气富集较为有利(杨长清, 2004)。

因此,在江陵凹陷的其它地方,如果有类型的地质条件,可以适当关注盐构造有利富集区。

4.5 关于预测符合率

在本研究区进行微生物找油时,所完成的油指示、气指示测定数据均是严格按照野外采样要求,然后按照一套规范的实验流程,在综合考虑各种影响因素的情况下完成的。

因此,就本区微生物勘探的结果而言,其分析结果排除了任何人为因素的干扰,是客观的、纯实验性的。

为了验证微生物找油方法在本研究区的效果,通过与已知井的油气情况进行比较,以便了解其符合情况,同时为下一步指出有利的勘探区块提供可靠的依据(表2)。

表2 微生物异常与已知井含油性的符合情况Table 2 Coincidence of microbial anomaly with the oil-bearing situation of the known wells

在本研究区,包括微生物异常研究之后的W26x和W26c井,共有31口完钻井。在标定微生物异常时,选择了其中的8口井。在剩余的23口井中,其中只有Mh1井和Mh1c井不相符,其它井的含油气情况,均与微生物异常结果相符,其符合率为 91 %(袁志华等, 2011)。当然,该符合率,有待今后在该研究区随后更多的完钻井进一步验证。

5 结论

微生物异常分布所表征的是油气藏平面分布规律,对于多套储层则表征的是叠加效果。在此,仅从微生物油气异常分布规律,得出以下几点初步认识。

(1)江汉盆地江陵凹陷万城断裂带微生物油异常区大多分布在断层东侧,西侧较少。八岭山背斜仅局部分布。

(2)万城断裂带前缘发育的断裂坡折带低位扇砂体是油气有利富集区;沿J6—W12方向的条带为含油河道,显示双向物源。万城断裂带油气来源于梅槐桥洼陷,属近源成藏。

(3)万城断裂带东侧、J6井西北坡折带低位扇砂体形成油藏,前景较好,主要为新沟咀组成藏。万城断裂带西侧在W10c南北、W13西部有小面积油藏,可能系白垩系成藏。

(4)微生物气异常整体水平一般,基本上与微生物油异常区吻合,但分布零星、异常较弱,且总面积较小,表明天然气多系原油溶解气,无独立气藏,且储量一般。

(5)对本研究区的微生物异常区进行了分级排队。其中,异常区块 A为好油气富集区(重点攻关区),异常区块B为较好油气富集区(评价有利区),异常区块C(包括C1和C2)为中等油气富集区块(评价较有利区)。