文化景观视角下传统风貌区保护与更新研究

——以重庆市大田湾-文化宫-大礼堂片区为例

2021-10-19左力

左 力

王莉娟

李和平

1 传统风貌区概念解析

随着中国文化遗产保护工作的深入,部分地区在“文物保护单位”“历史文化街区”“历史文化名城”3个保护层次的基础上,根据地方特点,补充和发展了“传统风貌区”①等新的保护概念[1]。传统风貌区指的是历史遗存较少、总体价值稍低、未被确定为历史文化街区,但仍满足“彰显传统风貌特征的建筑集中成片,或者传统街巷保存较为完整”“空间格局、景观形态、建筑样式等能较为完整地体现地方某一历史时期地域文化特点”等条件的地区[2]。虽然传统风貌区与历史文化街区同属于历史文化保护区,但相较于历史文化街区而言,传统风貌区在空间形态、价值构成要素和主导价值等多个方面具有特殊性。闫怡然等强调了传统风貌区价值的多层次性,并将传统风貌区的价值评价分为“物质”与“非物质”两大层次[3]。也有学者将传统风貌区的特征概括为历史性、非均质性、多样性、生活性和改造性[4]。传统风貌区是历史文化名城内涵的重要组成部分,其划定是将多样化的历史建成环境纳入遗产保护范畴的关键一步。

2 传统风貌区与文化景观

2.1 传统风貌区文化景观的价值构成

对人类与周边自然环境物质要素之间相互作用、相互影响的探讨让自然环境论得以过渡到文化景观论。罗·范·奥尔斯认为景观是一种文化建构,它包含了既有的自然环境,但又通常在文化层面上被描述和分类[5]。文化景观的历史空间表意性对遗产保护工作具有特殊意义。文化景观既是文化遗产保护对象在文物、建筑群和遗址等方面的延伸和拓展,更是文化遗产保护理念在遗产价值挖掘方面的突破与探索。纵观国内外文化遗产保护运动,文化遗产保护理念经历了从自然或文化的单一保护到将自然与文化融为一体的整合保护的过程,对遗产内涵的认识也从静态走向动态。2005年联合国教科文组织在《会安草案——亚洲最佳保护范例》中明确提出:“文化景观并非静态。保护文化景观的目的,并不是要保护其现有的状态,而更多的是要以一种负责任的、可持续的方式来识别、了解和管理形成这些文化景观的动态变化过程”②。联合国教科文组织于2011年《关于城市历史景观的建议书》中提出“未来研究应当着重关注城市空间中的复杂层积,记录、理解和展示城市地区的复杂层积及其构成成分”[6]。

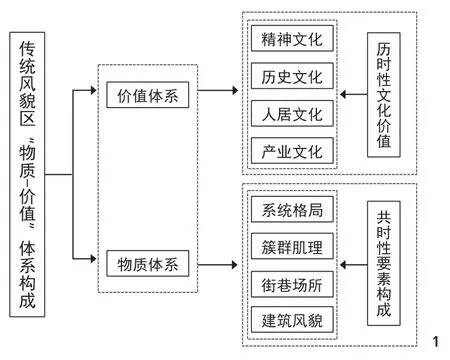

国内学界对文化景观内在意涵和价值层积的探索尤为关注。曹珂等深挖河北大名古城的价值内涵,尝试突破“保护-发展”二元对抗的困局[7];杜爽等立足于文化景观视角,从更深远的历史叙述和更广阔的地理背景中挖掘圣山缘起及变迁的原因,为圣山文化的保护实践提供可能[8];张兵、张松等分别基于对城市历史景观概念发展演变过程的梳理和我国名城保护实践经验的总结,强化了对“城市历史景观”概念中层积性、整体性、动态性与关联性的理解[9-10];李和平等基于城镇历史景观的“层积”理念,剥离出龙兴古镇的3个历史发展阶段,总结提取影响层积规律形成的关键因子,在层积规律解译的基础上提出景观要素与景观格局的保护方法[11]。传统风貌区物质空间特征的构成要素包括历史建筑、簇群肌理、构筑物和周边环境等,其物质载体延续着相应的社会职能,展示了变迁的历史,传递着特定的文化价值,是某一区域持续演进的活态对象。基于这样的认知,传统风貌区可以理解为文化景观类型中典型的聚落景观③,既具有历时性文化价值,又具有复杂多样的共时性要素构成。共时性与历时性相互佐证、相互补充,构成了传统风貌区完整的遗产价值内涵(图1)。从文化景观的视角探究传统风貌区及其保护更新,需要加强对其文化层积规律的总结及多重构成要素的诠释,才能把握传统风貌区的价值内涵,更好地实现历史文脉的传承与发展。

图1 传统风貌区“物质-价值”体系构成(作者绘)

2.2 历时性文化价值

目前,研究者对物质文化的共同关注扬弃了以往对历史区域静态的实体价值保护策略,动态的多重层积文化景观概念在历史城镇文化遗产保护研究中得以应用和拓展[12]。历时性文化价值是对遗产地各个时期历史文化的挖掘和转译,是从价值和意义层面发现与认识的传统风貌区“物质-价值”层积规律。要实现对传统风貌区的文化挖掘和价值识别,关键在于采用历史分期的研究方法,形成对传统风貌区动态发展过程的阶段性描述和研究,从而获得其“历时性文化价值”的全面认知。

2.3 共时性要素构成

传统风貌区作为现实存在,包含不同时期、不同类型的构成要素,是一个交织并置的“多要素集”。如果说传统风貌区文化景观的历时性是时间维度的历史层积,那么共时性就是表述了其物质空间维度的景观特征。传统风貌区共时性的要素包括系统格局、簇群肌理、街巷场所和建筑风貌。系统格局决定了传统风貌区的区域空间特征,是传统风貌区形态的骨架与支撑;簇群肌理是传统风貌区内有紧密联系的建筑物与环境形成的图底关系,是特定背景下社会关系和功能结构的体现;街巷场所作为传统风貌区外部空间的主要形式,承载了人群的日常经济活动与社会文化活动;建筑风貌以体量布局、色彩材质、立面形式为载体,是传统风貌区主导文化的重要展示平台。

3 重庆市大田湾-文化宫-大礼堂传统风貌区保护提升实践

加强遗产保护和促进文化传承一直是城市品质提升的重要议题。2015年底召开的中央城市工作会议明确提出“要加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控,留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等基因”。重庆市也连续出台一系列加强历史文化传承和实施工作的文件。2018年,重庆市将大田湾-文化宫-大礼堂片区的保护提升列为重庆市政府二号工程,引入文化景观视角,编制规划实施方案,以历时性文化价值层积特征与共时性要素构成为研究基础,为该片区提供针对性的保护策略。

3.1 文化价值层积特征

大田湾-文化宫-大礼堂片区位于重庆渝中半岛人文核心地带,历经百年发展演变,成为重庆重要的体育和文化活动中心。本文通过大量历史档案研究,将1926年“迁坟拓市”④计划之时界定为研究时间范围的起点,最终选取了影响片区城市空间发展最重要的3个时期作为切片样本,分别为郊区拓展时期(1926—1937年)、抗战陪都时期(1937—1946年)和西南大区时期(20世纪50年代)。

3.1.1 郊区拓展时期——道路引导新区格局(1926—1937年)

1926—1937年是近代重庆城市发展史上极其重要的时期,片区从蛮荒郊野到繁华城区发生了本质性转变。1926年,潘文华“拓市”计划实施,重庆城市开始突破母城城墙边界,向外拓展。

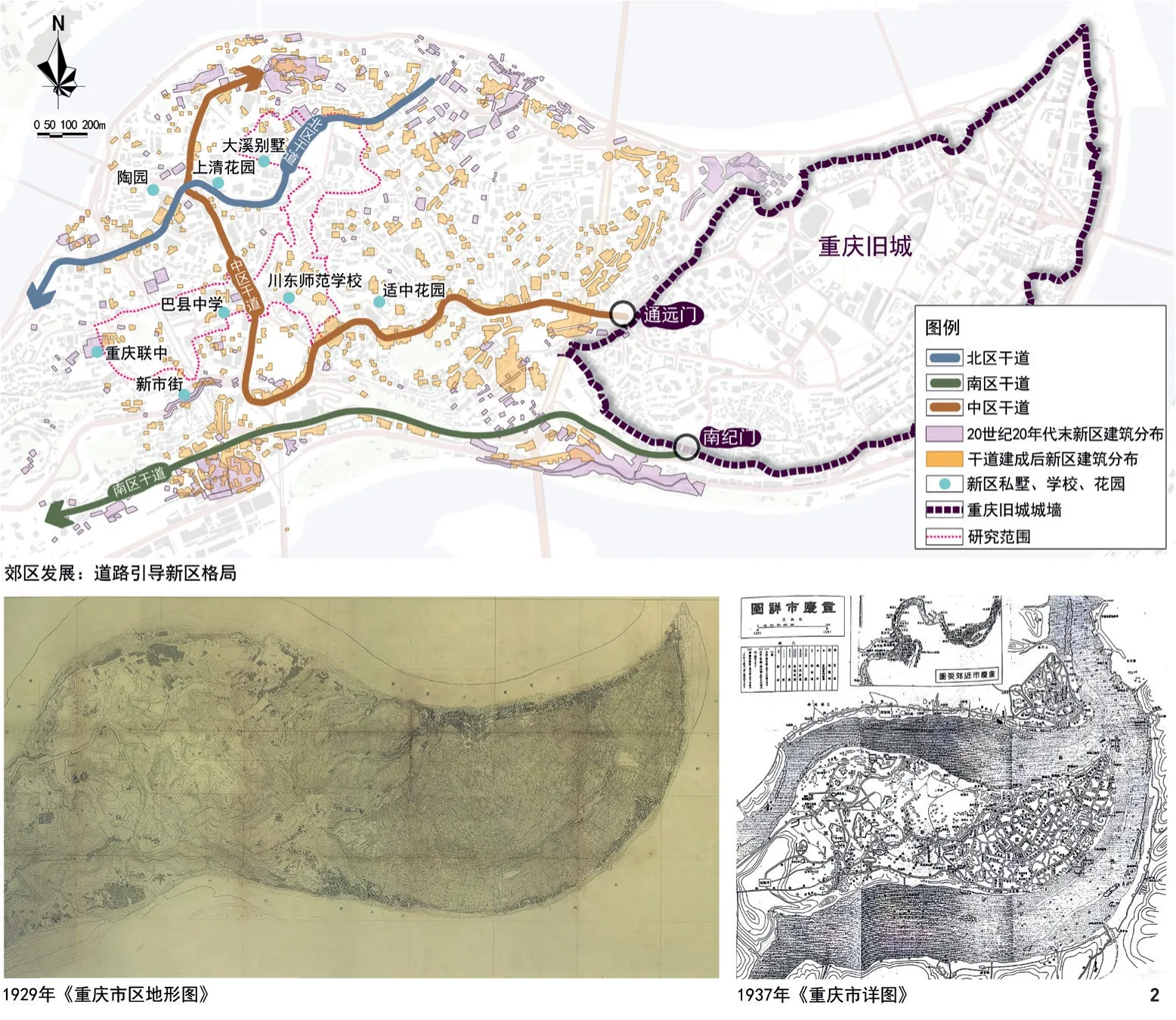

1926年重庆市政府公署公布的《新市场暂行简章》将研究区域囊括于新拓片区内[13]。与近代中国许多城市的现代化进程一样,发展交通成为城市现代化的首要任务,重庆也开始了“以马路建设带动新开辟片区建设”的新征程。1928年,市工务局规划确定了三大马路干线:城外山脊为中区干线,沿长江为南区干线,沿嘉陵江为北区干线[14]。随着道路干线、电力及供水设施的完善,新市区内“大道四达,其间别墅如云,华楼掩映”[15],建设颇具规模(图2)。杨宇振将此时的重庆城市空间抽象为塔尖朝东、人群运动趋向塔底的金字塔[18],这一描述清晰地勾勒出了道路建设引导下重庆城市空间的演变意象,突破城墙的交通干线成为这一时期城市空间拓展最重要的特征,更成为片区文化价值的物质载体。

图2 道路引导新区格局(作者根据1929年《重庆市区地形图》[16]80、1937年⑤《重庆市详图》[17]226绘制)

3.1.2 抗战陪都时期——政府搬迁形成街区网络(1937—1946年)

1937年7月,抗日战争全面爆发,同年年底国民政府移驻重庆,各类党政机关、机构、大使馆集中迁入上清寺、曾家岩、罗家湾等区域,利用原有学校、医院和庄园作为办公地点。例如,国民政府在两路口巴县中学校园内设立国际宣传处和外国记者招待所,使两路口区域成为“远东反法西斯战场新闻中心”[19]。

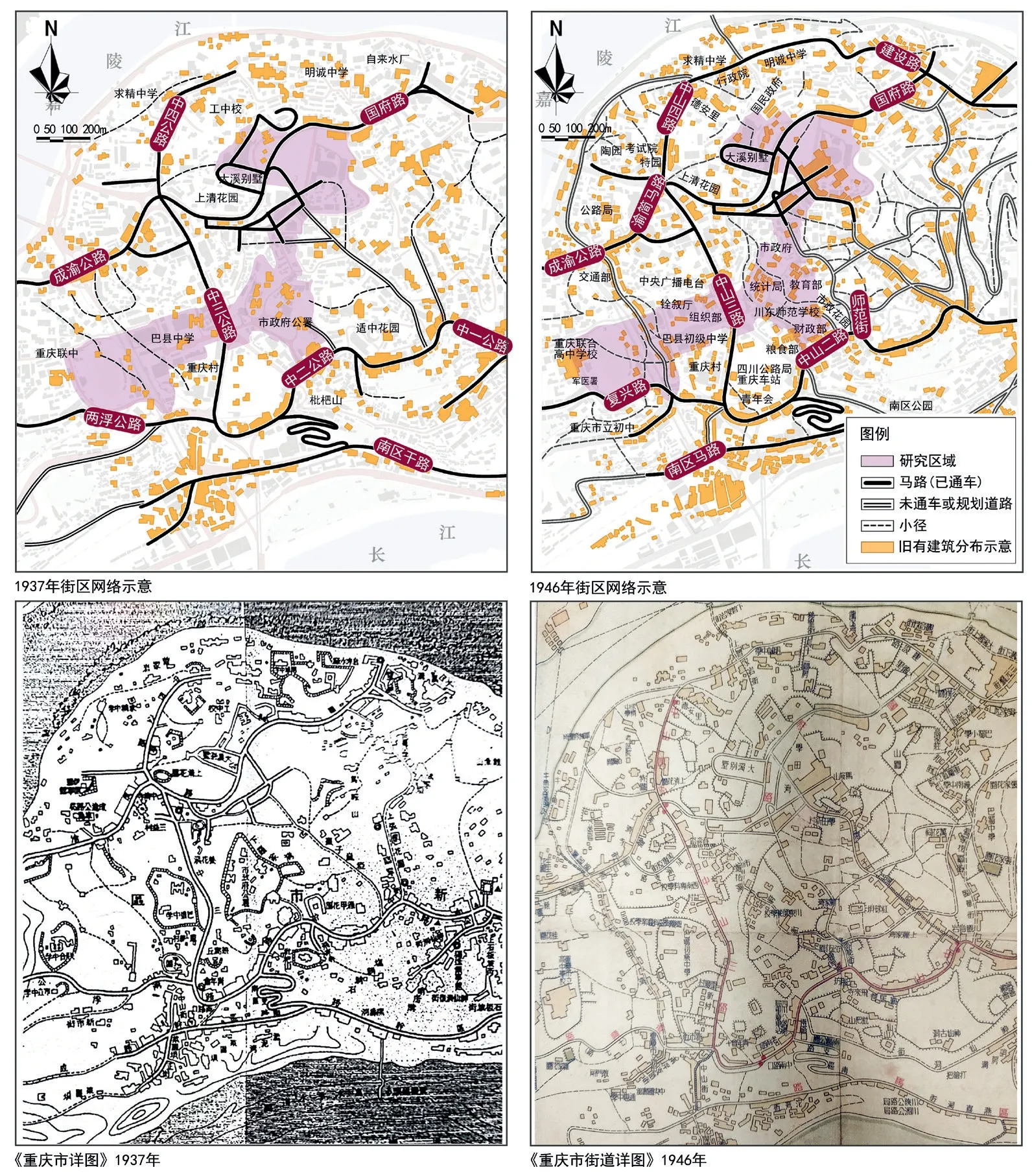

“大发展”与“大破坏”共存的抗战陪都时期,新市区的城市空间进一步发展,连接主干道的次级道路逐步完善,步行小径或梯级大量增多。细密的新区道路系统契合山地地形,体现了山地城市富有特色的交通组织,凸显了拓建的新市区在经历了近8年的战时繁荣后所呈现出的街区网络格局(图3)。

图3 抗战陪都时期街区网络演变(作者根据1937年《重庆市详图》[17]226、1946年《重庆市街道详图》[20]239绘制)

3.1.3 西南大区时期——地标建筑奠定城市格局(20世纪50年代)

1950年,我国西南大行政区党政军首脑机关设于重庆,重庆成为西南地区政治、经济、文化中心,一批以公共集会、文体事业为主要功能的建筑拔地而起,成为城市空间的重要标志。

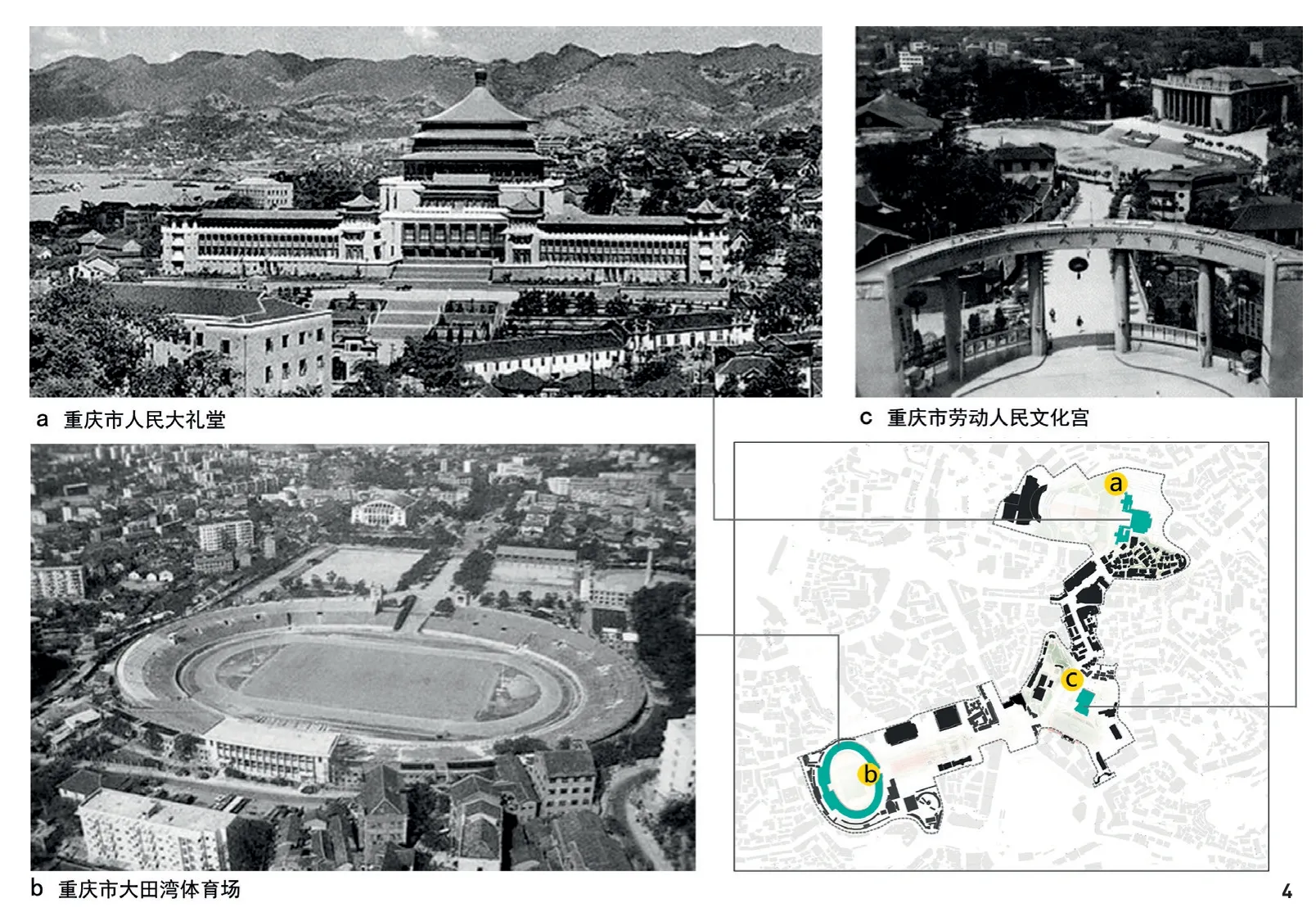

被誉为“东南亚第一建筑”的重庆市人民大礼堂于1951年在马鞍山始建,历时4年竣工[21]。在邓小平“要让重庆人民打上文化牙祭”的号召下,重庆市劳动人民文化宫于1951年7月在川东师范学校旧址兴建,1952年落成[22]。1954年,在大田湾群众集会广场的基础上,统一规划建设重庆市大田湾人民体育场、重庆市体育馆及重庆市体委大楼,建成后的重庆市大田湾人民体育场成为中华人民共和国第一座甲级运动场[23]。

这一时期的地标建筑带有中华人民共和国建立之初因地制宜、中西合璧的折中主义风格,在抗战陪都时所形成的街区网络基础上,孕育了重庆山地城市独特的西南大区建筑风貌,奠定了片区延续至今的城市空间发展格局(图4)。

图4 三大地标建筑(重庆市劳动人民文化宫提供)

3.2 文化景观构成要素

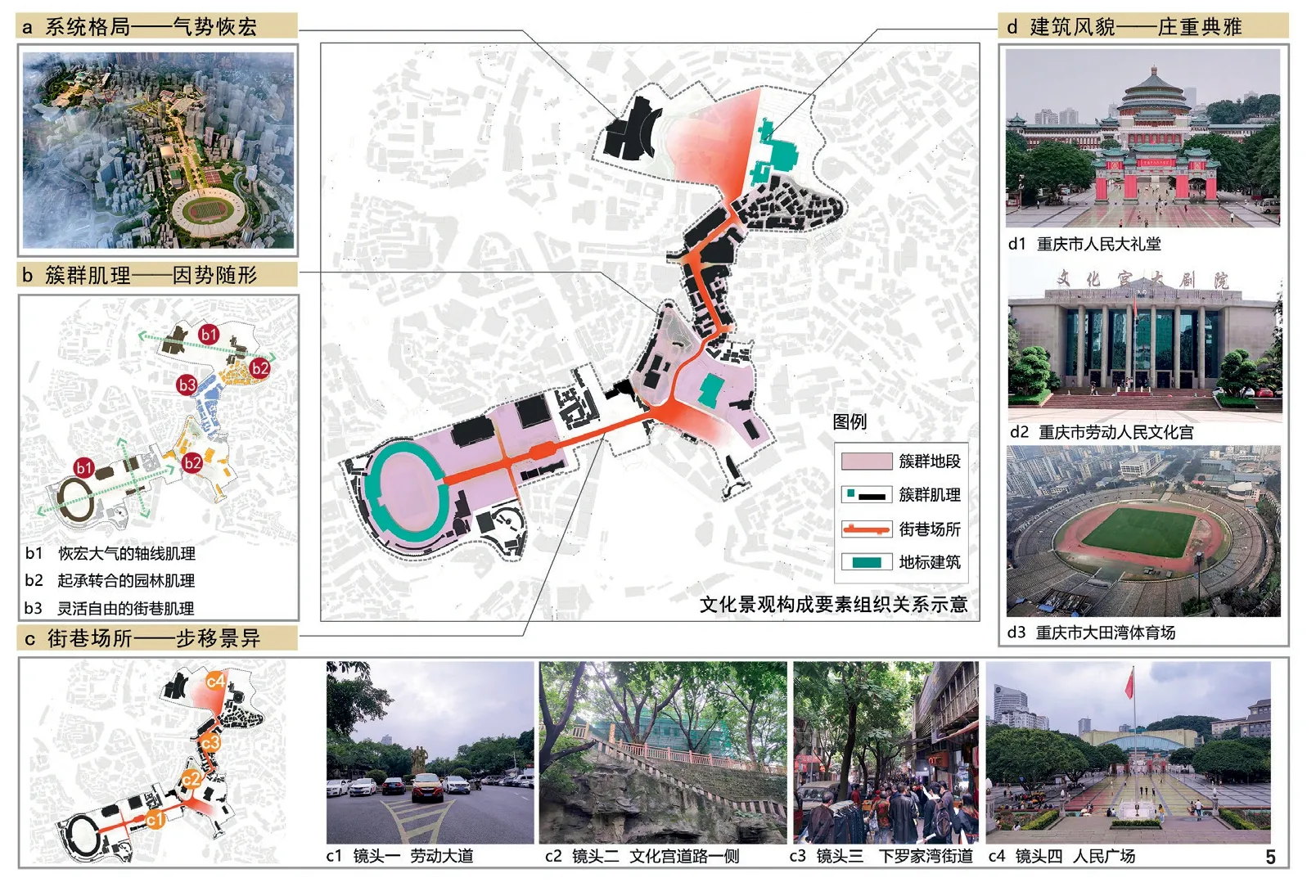

3.2.1 “气势恢宏”的系统格局

大田湾-文化宫-大礼堂三大片区功能属性相近,且在空间上紧凑相依。大田湾体育建筑群呈对称的“品”字形格局,体育场中轴线向东延伸,跨越中山三路直达文化宫广场,与文化宫剧场和北侧挺立的大礼堂形成了强烈的空间关联意向。三大地标建筑以水平展开的体量和宏伟的气魄强有力的嵌入城市空间,在周边密集的小尺度城市建筑烘托下,呈现出气势恢宏的山地轴线特点,具有明显的西南大区时期特征。

3.2.2 “因势随形”的簇群肌理

大田湾-文化宫-大礼堂传统风貌区内簇群肌理各异,整体包含了“秩序明晰、起承转合、灵活自由”3种类型,其特点可以用“因势随形”来概括。文化宫与马鞍山片区具有典型的山地城市地貌特征,建筑随山势分布,是“地形之山势”所塑造的起承转合的园林肌理;学田湾、下罗家湾街道沿街地形高差多变,簇群呈现出灵活自由的街巷肌理;大田湾建筑群和人民广场片区秩序明晰的轴线肌理,是西南大区时期重要公共建筑簇群“建筑之气势”在空间上的表达。

3.2.3 “步移景异”的街巷场所

连接大田湾-文化宫-大礼堂主轴空间各部分的场所功能、街巷界面及场所活力各异,漫步于片区有着“步移景异”的丰富体验。大田湾片区内以运动休闲为主的轴线街巷经由上跨天桥与文化宫片区相接。文化宫中门至北门的巷道,一侧是公园坡地,一侧是吊层建筑,是承载周边居民文艺活动的山地景观巷道类型。文化宫北门连接下罗家湾街道和学田湾正街,人头攒动的街巷是重庆市渝中区典型的老城街道生活场所。沿学田湾正街北上,人民大礼堂与三峡博物馆相拥而立,围合而成的人民广场气势恢宏、视线开阔,集聚了众多观光游客与游憩居民,人群活动将片区街巷场所氛围推向高潮。

3.2.4 “庄重典雅”的建筑风貌

片区内包含劳动人民文化宫、重庆市人民大礼堂、重庆市体委办公楼等西南大区时期建筑,整体布局中轴对称,主从关系明显。立面特征上,有歇山顶、攒尖顶等中国传统古建筑屋顶元素,墙身利用窗、柱等强调竖向划分;细部装饰上,窗有花格装饰,屋顶檐部多为彩绘、雕刻等;建筑主体颜色以红、黄、青灰居多。以重庆人民大礼堂为例,整座建筑正中为圆顶大礼堂,两翼为柱廊式招待所,整体轴向对称、对比强烈。朱红柱廊、白色栏杆是主要的立面元素,建筑整体呈现出“庄重典雅”的建筑风貌特点(图5)。

图5 文化景观构成要素(作者绘)

3.3 “物质-价值”关联的保护更新策略

传统风貌区文化景观的保护更新不能将物质和文化机械地进行二元拆解,其本身是有机统一的,应根据其物质与价值内涵,以物质构成要素为基底,以文化价值体系构建为目标,制定相应的保护提升方案。

3.3.1 价值体系构建

根据传统风貌区的文化景观内涵,保护更新方案建构了物质和非物质遗产要素两大类别的价值体系。其中,物质要素主要包括系统格局、簇群肌理、街巷场所和建筑风貌;非物质要素既涵盖保存物质载体的西南大区文化、抗战文化、体育文化、名人文化、市井文化和市民文化,也涵盖了失去历史遗存的新闻文化、校园文化等。结合片区文化价值层积特征的梳理,保护更新方案最终确定了以“中华人民共和国成立初期重庆文化中心,西南大区文化风貌廊道”为总体定位的“一轴多支”价值体系(图6)。“一轴”即串联大田湾、文化宫、大礼堂三大标志性建筑的西南大区文化主轴;“多支”即春森路、红球坝、中山四路等片区周边历史街巷形成的抗战陪都文化支轴。

图6 “一轴多支”的价值体系构建(作者绘)

3.3.2 文化空间织补

西南大区文化和抗战陪都文化是片区非物质价值体系的核心要素。针对片区文化破碎、文化特征不明显的问题,保护更新方案在“一轴多支”价值体系框架下提出了文化空间织补策略,打造贺龙广场至文化宫中门上跨天桥(图7),通过地下交通与停车等措施,使步行空间无缝贯通西南大区文化风貌廊道,凸显片区文化主轴;适当开辟节点空间,串联西南大区文化主轴与春森路、红球坝等抗战陪都文化支轴,通过诸多历史遗存的有序连接,形成整体的遗产网络群,最大限度地发挥遗产群落的整体价值。

图7 贺龙广场至文化宫中门上跨天桥效果图(大田湾-文化宫-大礼堂传统风貌区保护提升实施方案项目组提供)

3.3.3 建筑风貌提升

对片区内各级建筑遗存采用保护修缮和整治修缮的方式整体提升建筑风貌。保护修缮大田湾体育场、跳伞塔、文化宫大门和中共代表团驻地旧址等文保建筑,整治修缮劳动人民文化宫、大剧院及马鞍山片区历史风貌建筑,拆除片区非核心功能建筑。以大田湾体育场为例,保护更新方案对大田湾体育场和跳伞塔进行整体保护修缮,并进行非功能性建筑的拆除,恢复场地原始肌理。体育场至体育局沿线路段公共空间延续使用西南大区材质,打造重点风貌轴线,提升传统风貌区公共空间环境品质(图8)。

图8 大田湾体育场片区保护更新效果图(大田湾-文化宫-大礼堂传统风貌区保护提升实施方案项目组提供)

3.3.4 场所功能重构

传统风貌区保护与更新既要传承真实的历史信息、保存传统空间风貌,又要提升环境品质、促进城市经济文化事业发展,取得保护与发展的平衡。规划结合西南大区时期片区的总体定位,恢复主要建筑原有的城市服务功能,实现功能与遗产价值的统一。大田湾片区拆除非核心功能建筑,保护修缮不可移动文物3处,恢复片区运动休闲功能。劳动人民文化宫片区保护修缮文物和历史建筑近万平方米,并对约2万m2的现状商业功能置换为文化展示、活动演出等公共服务功能,回归20世纪50年代文化宫“学习加乐园”的目标定位。同时整治更新西南大区文化风貌廊道1 100m,以人车分流为原则,于廊道两侧打造城市带状公共空间,提升城市游憩体验,既能彰显西南大区文化,也能满足城市居民及游客的公共活动需求。

4 结语

近年来,国内多个城市颁布实施了传统风貌区保护的相关法规、条例,但都侧重于强调风貌区物质层面的内容,缺乏对历史背景、人文内涵等的关注。本文以文化景观为视角,明确了传统风貌区历史遗产的“物质-价值”关联,梳理传统风貌区文化价值层积的内在规律,全面阐释其文化景观构成要素,在此基础上提出了针对传统风貌区的适应性保护更新策略。其保护实践的探索推动了以价值为导向的传统风貌区保护更新体系的构建,拓宽了目前传统风貌区遗产保护更新研究的广度和深度,是面对不断提升的历史地段保护更新需求的—种尝试。

注释:

① 该类历史地段尚未在国内形成明确的定义,各地命名方式多样,如上海为“历史文化风貌区”,重庆为“传统风貌区”,本文采用重庆市的命名。

② 引自《会安草案——亚洲最佳保护范例》(2005)第九章“亚洲遗产地保护的特定方法”第Ⅰ部分“文化景观”第2点“框架性概念”内容。

③ 李和平等在《我国文化景观的类型及构成要素分析》一文中将“由一组历史建筑、构筑物和周边环境共同组成,自发生长形成的建筑群落景观”定义为我国文化景观类型中的聚落景观。这类文化景观延续着相应的社会职能,展示了历史的演变和发展。详见:李和平,肖竞.我国文化景观的类型及构成要素分析[J].中国园林,2009,25(2):90-94.

④ “迁坟拓市”是指1936年重庆市政府在《九年来之重庆市政》记录的“一面当陆,三面滨江、本市由临江门沿嘉陵江达牛角沱由南纪门沿扬子江达兜子背广袤近三十方里,大于旧城一倍有奇,荒丘墓地紧接城垣,两面傍水发展便利,只要将坟堤迁,即可化无用为有用,辟为新区”。

⑤ 参考《重庆古旧地图研究·上卷》:“从主图中对下半城军事委员会的标注和附图中对王家沱一带日租界的描绘,判断该图的绘制时间应为1935年至1937年间。”