我国央行数字货币的技术演进和实践探索

2021-10-18杨济菡窦艳杰

杨济菡 窦艳杰

摘 要:基于数字经济发展的大趋势,我国最早进行央行数字货币的研发与实践。从货币形态的演化来看,数字货币的出现是科技进步和经济数字化发展的结果。央行数字货币的出现体现了货币从非中心走向中 心化的最终过程。数字科技专利为数字货币逐渐取代纸币奠定了技术基础,具体流程和应用场景的测试 也预示我国央行数字货币的实践探索取得了阶段性成果。这为我国在数字货币发行及应用的国际竞争中 争得了主动,有利于参与数字货币国际规则的制定,更好地推动数字经济的发展。

关键词:央行数字货币;技术演进;DC/EP 专利;数字支付;数字贸易

一、技术进步与货币形态的演化

马克思认为,商品的内在矛盾要求商品交换 的产生。货币的诞生是商品生产和商品交换的产 物,是社会经济发展的必然结果。作为一种社会 关系,货币形态的演化深受科技进步的影响,随 着技术发展而变化,大致分为:商品货币、金属 货币、信用纸币、电子货币和数字货币。在我国, 最早出现的货币是贝壳,其他地方如古希腊的牛、 印度的贝壳、弗吉尼亚的烟草、西印度殖民地的 砂糖等,都充当过货币的角色。这些纯粹的自然 物品与较低的生产技术相适应,它们基本都有难 以储存、不易运输分割以及质地不稳定的缺点, 加之缺乏统一的价值衡量标准,供需耦合难度大, 使得交易效率低下,限制了经济活动和贸易范围。

金属货币并没有伴随着金属矿产的发现而出现,除了因为商业行为欠发达外,更重要的是技 术原因。金属的分割并不能充分地加以利用,金 属又天生缺乏重量单位。因此,熔炼技术的发明 以及重量单位(匀和锊)产生后,金属才开始成 为货币。在这方面,世界货币的发展大致是一致 的。铜是最早出现的金属货币,但最终让位于金 银贵金属①,究其原因主要在于金银所特有的自然 属性(价值比较稳定、易于分割、保存,且在直 接生产过程中用处不大等),使它优于所有其他商 品而成为货币职能的承担者,因此马克思说“金 银天然不是货币,但货币天然是金银”。

在金属货币之后,纸币出现②。尽管此时纸币 并不是严格意义上的信用货币,只是代替金属铸 币的信用凭证和流通符号,但也具有革命性意义。 除了商贸发展、经济独立以及货币自给自足等原 因外,纸币最早出现在四川与当时造纸技术和印刷术的领先有极大关联。唐中期之后,四川地区 的造纸工匠在麻纸生产经验和技术上进行了改进, 最有代表的就是“薛涛筏”。楮皮纸坚韧光滑,是 印刷纸币的最佳用纸。皮纸的出现为北宋成都交 子的产生奠定了技术条件。除造纸术之外,北宋 时期的成都也是全国雕版印刷術最为发达的城市。 在西欧货币发展史上,纸币(银行券)的出现与 金匠的业务活动相连,这些银行券以私人黄金储 备为基础进行兑换。1844 年英格兰银行垄断银行 券发行后,纸币从私人信用转为国家信用,仍是 可兑换的。从可兑换信用货币到 20 世纪中后期不 可兑换的国家信用货币,现代光学、机读防伪生 产技术的进步推动了国家信用货币的扩大。

20 世纪 80 年代以后,随着信息技术的发展, 开启了数字经济的浪潮。首先是电子化的信用货 币产生,如银行卡、信用卡等,货币的载体由实 体纸币转化成了虚拟数字。随着互联网技术的应 用,数字经济进入到网络化阶段,电子货币又从 记账卡发展成了电子资金传输系统,储存介质也 不断变化。进入 21 世纪,特别是近十年,大数据、 云计算、区块链等新一代信息技术飞速发展,货 币与数字技术的结合推动电子货币进入数字货币 阶段。数字货币由电子货币演化而来又与电子货 币分离,如今主流数字货币分为两类:在 E-cash 系统上扩展的未使用区块链技术的数字货币和使 用区块链技术的分布式记账数字货币。数字货币 与纸币一样本质上是信用货币,只是技术的进步 改变了货币的形态。总体而言,货币形态变迁伴 随着搜寻匹配时间缩短、交易成本递减与信用风 险递增,背后都离不开技术的推动。

二、从非中心走向中心化 :数字货币发行 权的归属

(一)货币非国家化理论与货币中心论

历史证明,技术变革推动了货币形态的演化。 从实物货币到金属货币、信用纸币再到数字货币 的演进中,货币锚也经过了最初的具体实物—金 属—信用—国家信用的演变,货币从非中心逐渐走向了中心化。在货币理论中则出现了货币中心 论和货币非国家化理论,学界对这两种理论的争 论至今依旧不衰。

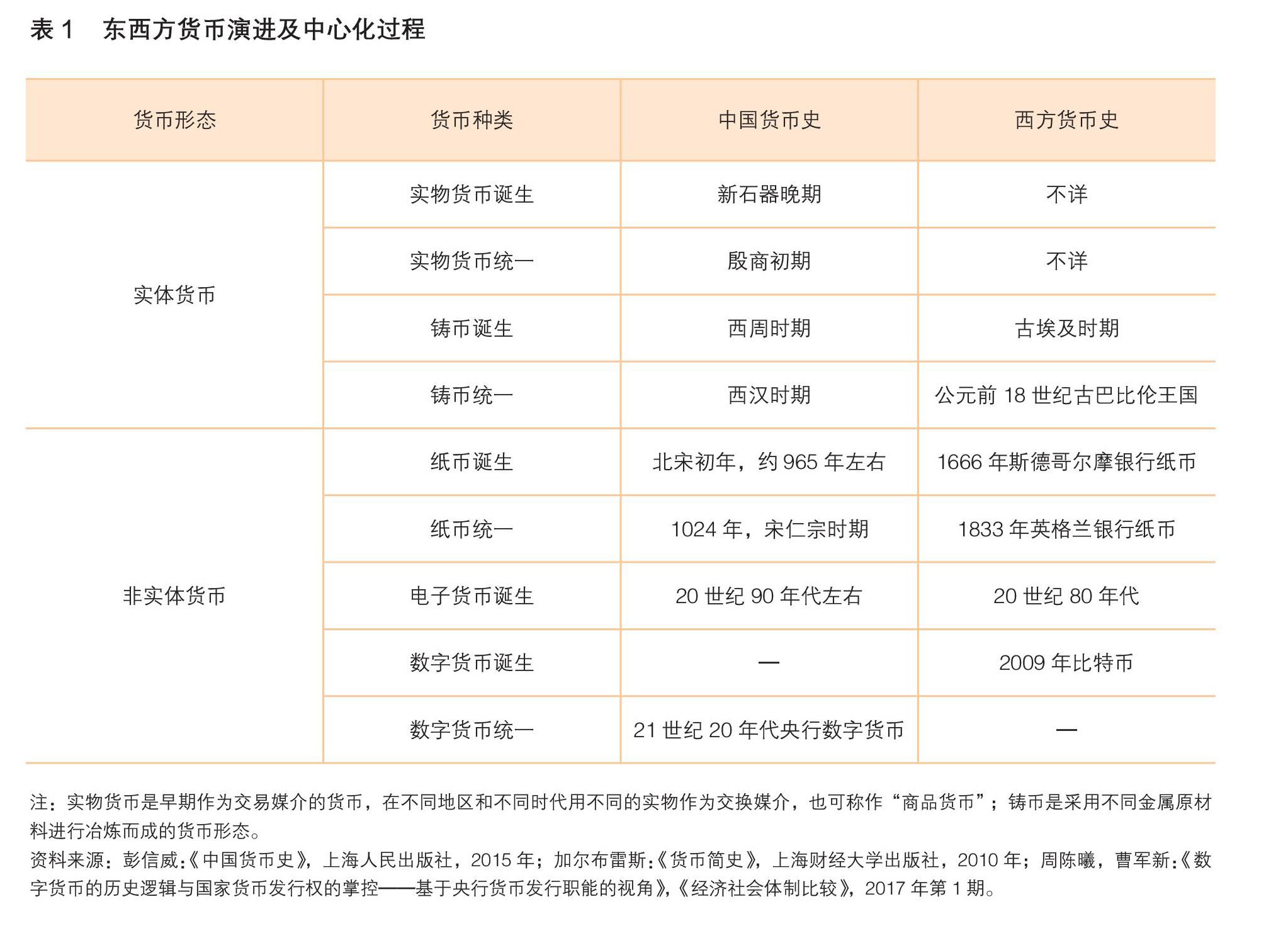

货币非国家化理论认为,政府对货币发行权 的垄断破坏了经济均衡。货币的自发秩序可以避 免中心化发行中的通胀等问题,私有银行竞争性 的货币制度对中心化货币的取代有助于市场价格 稳定。相反,与货币非国家化理论截然不同的是 货币中心论。该理论基于国家理论,认为货币是 国家的产物,货币秩序需要从社会生产方式中构 建,赋税的征收使得政府决定着经济中的基础货 币,这一点也合乎历史事实。在走向信用货币阶 段后,内在价值与实际价值完全分离,货币之所 以被广泛接受主要源于对发行主体信用的认同和 信任。从货币演化的实际看,货币发行权实质上 归属于实物拥有者。金属货币出现后,其本身脱 离一般的使用价值仅作为“货币”而存在。金属 货币时代,铸币权从私人走向国家。中国货币铸 造权大概在元鼎四年统一到了国家手中,铸币权 成为国家权力的重要组成部分。即使此后历朝历 代并没有完全垄断货币发行,但一直存在着中心 化、官方化的发展趋势。此后,信用货币的出现 进一步推动货币发行走向中心化。1024 年,纸 币发行权最终转入国家手中,由交子务掌握纸币流通与印制;1833 年英格兰银行发行的银行券成 为全国唯一的法定代偿货币,国家层面由中央银 行对货币发行权进行了统一;在纸币发行基于金 银本位后,20 世纪 70 年代美国放弃金本位制, 全世界彻底形成了基于政府信用而非任何实体的 法定货币制度,信用货币尤其是非兑换信用货币 出现后,货币发行完全走向了中心化、国家化(见表 1)。

(二)数字货币发行权的归属

作为新的货币形态,数字货币产生于数字社 会,主要分为私人数字货币和央行法定数字货 币。首先来看私人数字货币,这也是数字货币出 现的最初形态。相比过去的货币形态,数字货币在结算上进行了创新。“分布式记账”技术使得 数字货币可以越过中心来存储数据,资产所有者 借记账户只需要使用密码签名,而不需要包括中 央银行在内的第三方。这样货币直接越过了依靠 信用主体的发展阶段,技术创新带来的“去中心 化”使数字货币对传统信用货币形成了挑战。那 么数字货币发行权是否还可以在非国家化理论与 中心论的框架下分析①?我们需要回到货币的本 质进行分析。

货币的本质是货币经济学中最基本的问题, 可是演绎货币流派和经验货币流派对货币的定义 都没有解释清楚货币的本质问题②。马克思早就指 出货币是一种社会关系,是隐藏在物后面人的关系的表现形式,这种从生产关系的角度出发对货 币的分析为理解货币的本质提供了方向。生产关 系理论体系由所有制和依赖两个维度构成,其中 依赖即从交易角度理解人们生产中的依赖关系。 古典经济学和现代经济学都对交易货币化过程有 过解释。古典经济学从需求耦合以及商品计价解释货币的交易化过程;现代经济学则从产生交易媒介的充要条件(如获取商品的边际信息成本) 和“自我肯定”性质带来的普遍性接受性方面对 交易货币化提出解释。这些解释已经逐渐体现了 货币的信用本质。从货币史来看,信任经历了对 自然普适性的信任、对中间人的信任以及对强权 的信任,从实物到金属到可兑换纸币再到不可兑 换纸币,人们对货币的普遍接受从货币本身的内 在价值转换成了对货币发行主体的信任。因此货 币承载了信任这种社会关系,在交易上表现为信 用,货币具有购买力和普遍接受性的根本在于其 信用本质。货币中心论之背后是以国家信用作为 支撑。

尽管私人数字货币的发行在实践上不受技术 的限制,但在货币本质是信用的条件下,货币背 后的价值支撑是关键。私人数字货币最终成为货 币必然需要具有强大的信用支撑。众多关于私人 数字货币属性的研究也并不将其认作货币,比特 币更多地被看作是一种投机性工具,没有任何货 币权威机构支持的数字商品,价值仅仅来源于市 场消费者对它的信心。此外,价值不稳定也决定 私人数字货币难以成为真正的货币,去中心化技 术也难以解决资产价值信任问题。

数字货币最终成为流通货币必然以法定数字 货币的形态实现,依靠国家和政府公信力来背 书,在价值上表现为信用货币,在技术上表现 为加密货币。数字货币本质上并没有脱离信用 货币的范畴,人类社会长期形成的关于货币的 本质内涵才是数字货币发行的基石。因此,数 字货币最终将走向发行权归属于央行或由政府主导的央行(法定)数字货币。

三、我国央行数字货币的探索与实践

近年來,世界各国开始积极研究央行数字货 币,并进行研发实验和试点实践。这些央行数字货币均为零售型,采取双层运营模式,如瑞典央行的 E-Krona 项目于 2020 年 2 月开始试点;欧洲央行于 2021 年年中启动通用型央行数字货币项目, 创建“ 数字欧元 ”; 日本央行于 2021年 4 月开始启动通用型央行数字货币第一阶段的 实验;我国央行也在技术研发和具体实践上取得 了重要进展。

(一)我国央行数字货币的专利申请

我国主要是由中国人民银行印制科学技术研 究所、中国人民银行数字货币研究所、中钞信用 卡产业发展有限公司三家机构负责关于央行数字 货币的研发。截至 2020 年 10 月底,三家机构共申请了约 115 项与法定数字货币相关的专利,涵 盖数字货币发行方法、运营体系、流通方法和装 置、数字货币钱包业务以及基于区块链的数字身 份验证等。

早在 2016 年,中国人民银行印制科学技术研究所就申请了 22 项专利,研发首先把落脚点放在 弥补现有法币的不足和解决去中心化数字货币的 痛点。主要体现了我国央行数字货币在“双层运 营体系”以及货币认证中心化等设计理念下有关 数字货币系统、数字货币芯片卡以及数字货币的 兑换与支付相关内容,包括中央银行数字货币系 统、商业银行数字货币系统以及认证系统在内的 数字货币系统,数字货币芯片卡兑换实物现金的 方法和系统,离线在线支付、网上支付,数字货 币兑换为实物现金的方法和系统等。这些研发设 计沿袭了传统纸币使用的二元体系,一方面为了 解决比特币、以太坊币等数字货币交易风险高且 无法和实物货币流通兼容的困境;另一方面是为了解决现有法币存在的不足,比如实体货币发行 成本高、纸质版可兑换现金易丢失、存折存单无 法自助完成、离线支付还未普及等问题。

数字货币运营体系涉及数字货币的具体应用。 中国人民银行数字货币研究所于 2017-2019 年间申请数字货币的相关专利 65 项,主要集中在数字 货币的具体应用上,包括数字货币钱包、数字货 币流通和数字货币应用场景。该机构的专利申请 集中体现了央行数字货币的智能化,即具有加载 智能合约的功能,可以定向流通、可控匿名、信 息追踪,具有不可伪造篡改、安全时效兼具的特 性。其中,与数字货币钱包相关的专利申请有 20 项,从钱包的申请、开通、登录、查询、更换秘 钥等具体操作方法到如何通过银行账户访问认证 的数字货币钱包进行支付,再到如何与银行账户 的绑定和解绑等。与数字货币应用场景相关的专 利申请有 10 项,从基于经济条件与贷款利率等触 发数字货币的机制到数字货币的定制追踪、紧急 交易方式等,而涉及计算机技术领域的紧急交易 实施方式,降低了分布式记账节点的管理难度, 在面对紧急突发事件时,提高了交易的安全可靠 性。数字货币流通主要是应用场景中的流转,相 关专利有 26 项,从利用分布式账本记录使用数字 货币的交易、发行、销毁操作到数字货币与银行 存款之间如何进行兑换,再到银行间如何利用数 字货币进行业务结算等,不仅可以满足实际流通 过程中的要求,还能提高数字货币流通的处理效 率。例如,编号为“2017104926775”的专利涉及 到数字货币回笼方法,为降低货币回笼成本提供 了有效路径,使得货币回笼兼具时效性和安全性, 也使得法定货币发行流通体系得以优化升级。虽 然在数字货币发行认证上偏向中心化,但从中国 人民银行数字货币研究所的专利申请可以看出, 法定数字货币流通便捷的同时很大程度上保障了 用户终端的隐私性。

数字货币的运营体系以及数字货币的流通与 应用等依赖于区块链技术,尤其是安全性与监管 等。基于该技术的加密资产无法保证其锚定资产 的稳定性,同时其去中心化特性也与央行的集中管理要求存在冲突,因此我国央行数字货币的研 发中并未完全采用区块链技术,仅借鉴了其中一 些技术理念,如非对称加密、智能合约等。中钞 信用卡产业发展有限公司最早申请了基于区块链 的数字货币交易信息的监管方法、装置及系统专 利。2016-2020 年间公司的智能卡技术研究院与 杭州区块链研究院共申请了约 28 项专利,主要关 注如何实现数字货币系统的基础技术从而解决比 特币等私钥仅由用户或交易方单方持有、出错无 法追溯以及数字货币钱包安全性极差等问题。另 外,现有法币在使用非接触式支付卡 QPBOC 进行 交易时,会出现数字货币、电子货币交易流程兼 容性与安全性问题,也需要专利方案保证基础技 术的效果稳定。专利研发还集中体现了数字货币 与区块链、密码学等技术领域的紧密联系,例如 专利编号为“2018114745944”的“区块链系统稳 定性测试方法、装置、设备及存储介质”,通过自 行设置场景参数,进而模拟出多种不同的实际场 景,并在各种场景下对分布式系统的稳定性进行 测试,以尽可能多地发现区块链系统潜在的稳定 性缺陷,灵活又有效。

由此可见在 DC/EP 原型开发的基础上,我国 通过打造具有自主知识产权的区块链底层平台, 搭建了专门的数字货币专利体系,央行数字货币 的发行具有良好的技术储备。

(二)我国央行数字货币的具体实践

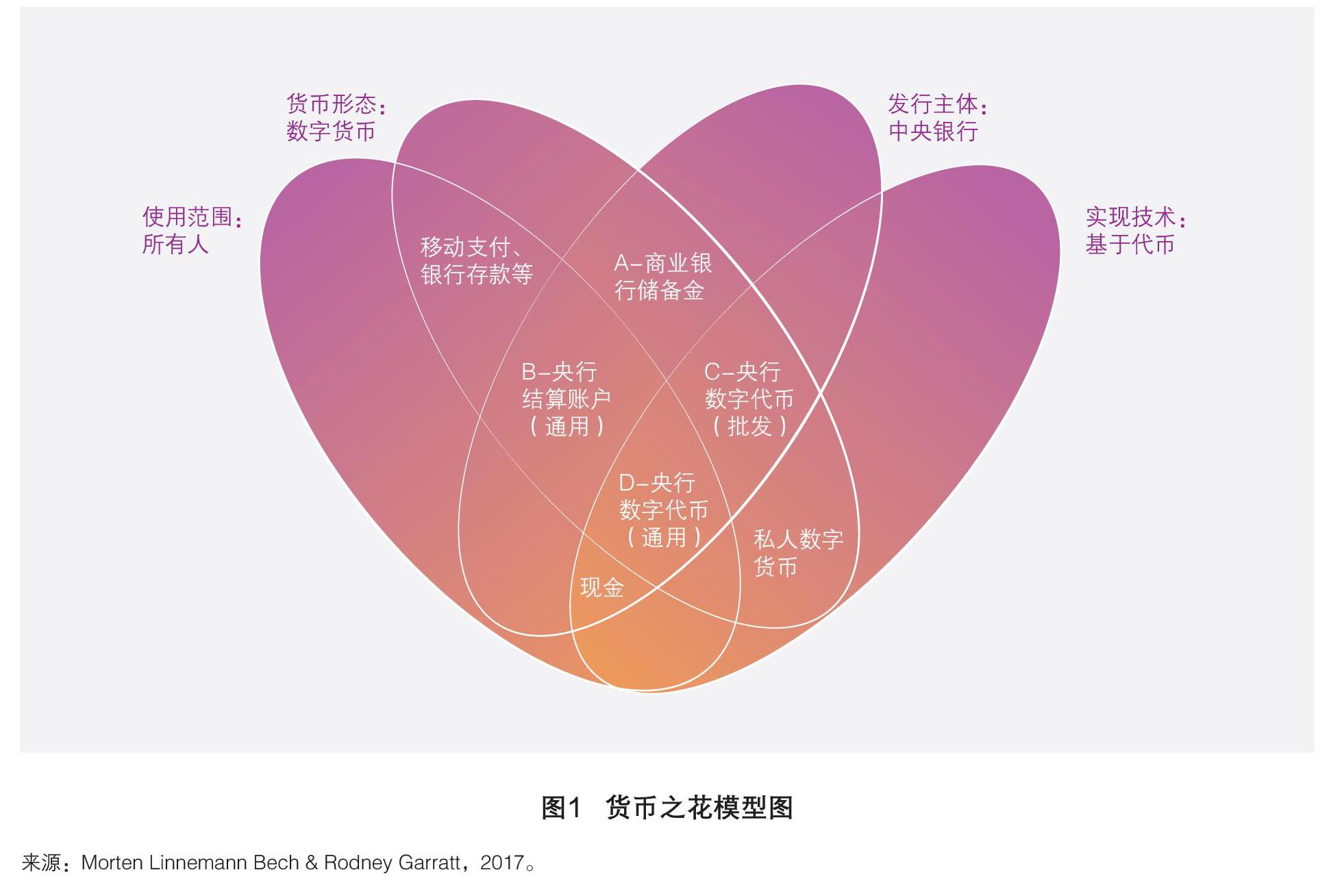

从使用范围、货币形态、发行主体以及实现 技术来看,中央银行发行的数字货币包含了图 1 中的 ABCD 部分。我国央行发行的数字货币(DC/ EP)是基于货币的信用本质,由中央银行负责发 行的具有价值特征的数字化支付结算工具,属于 现金(M0)范畴。从该定义可以看到我国 DC/EP 是央行发行的面向大众的数字现金,具体实践也 围绕着定义所涉及的内容展开,包括机构设置、 内部测试和公开测试。

2014 年我国央行成立“法定数字货币专门研 究小组”。2016 年年初召开数字货币研讨会,确 定将要发行法定数字货币,同年 11 月确定使用数 字票据交易平台作为法定数字货币的试点应用场景,并启动了数字票据交易平台的封闭开发工作。 2017 年 1 月,央行正式成立数字货币研究所,年 末成功测试了基于区块链的数字票据交易平台。 继 2018 年初数字票据交易平台实验性生产系统成功上线试运行后,在 2018-2020 年期间,央行数 字货币研究所在深圳、南京、苏州和上海先后成 立相关金融科技公司(或创新中心)。

2020 年 4 月,数字人民币先行在深圳、苏州、 雄安新区、成都以及未来冬奥场景进行内部封闭 测试。例如苏州采取数字货币形式发放工资,雄 安新区则在麦当劳等 19 家公司试点,测试涉及数 字资产与人民币的兑换、数字钱包、数字货币交 易等。同年 8 月,工农中建四大行在深圳等地开 始进行数字货币功能内测,应用具有扫码支付、 首付款和碰一碰①等功能。人民银行也推出了“数 字货币”App 供内测者同时登录,注册该 App 需 要挂靠四大行的银行账户。由于央行数字货币定位于对 M0 的替代,从类型上看属于零售型(BD) 货币,面向所有人用于日常交易,暂时并不涉及 商业银行等特定机构用于大额结算,匿名性和离 线交易将是两大重要的测试内容。从以上测试内 容看,数字货币并没有完全脱离传统银行账户, 离线功能也并未完全进行实践。

2020 年 10 月,深圳市罗湖区政府联合人民银行开展总额 1000 万元的数字人民币红包试点。

罗湖区政府出具资金,按 1 ∶ 1 的比例通过央行 兑换为等额数字人民币,央行深圳中心支行和工 农中建四大行深圳分行合作开展业务,红包派发 由抽签决定,中签居民使用手机和身份证完成数 字钱包的开通,领取红包后共有 7 天的消费周期, 在指定场景定点使用。这次测试涵盖了数字人民 币的发行、投放、账户开通以及流通场景等多个 环节,尤其在数字账户上前进一步,用户可以脱 离银行账户领取数字红包,交易环节对账户依赖程度大大减小,方便流通,还能实现一定的风险 防控。该测试使得我国央行数字货币既具备了一 定的匿名性,又和单纯的央行数字账户有所区别; 具备了一定的账户身份属性,又和纯粹匿名的央 行加密货币也不相同,而且红包的使用也没有消 费门槛,可以直接像现金一样拆分使用。这两大 特点使得深圳试点的数字人民币进一步接近了如 今流通中的现金。不过央行数字货币“双层运营 体系”设想在测试中并没有完全得以实现。

四、央行数字货币对我国数字经济发展的 影响

数字货币是数字经济发展的基石。我国央行 数字货币(DC/EP)研发是对传统金融的重大突 破,也是对数字金融浪潮的主動拥抱。在“双循 环”新发展格局下,数字货币将从需求端牵引供 给,进一步推动我国数字经济的发展,尤其是数 字支付等业态创新,将提升产业链供应链的完整 性。央行数字货币也将提高国际贸易结算的效率, 推动数字贸易更快发展,并优化价值链功能定位。

(一)推动数字支付产业新发展

强调促进国内大循环的直接原因是外需疲软 和产业转型升级的需要。中国应该建立更加自主的 国内循环体系,以社交、电商、电子支付为代表 的平台型数字经济影响着人们的生产、生活和消 费。DC/EP 以全新的形态存储于数字钱包中,能够 降低发行流通成本、社会管理成本,进而提高经济 运行效率。因为所有交易可以点对点完成,减少了 结算清算环节。2019 年在没有发行数字货币的情况 下,我国数字经济增加值为 35.8 万亿元,占 GDP 的 36.2%,对 GDP 增长贡献率为 67.7%。一旦数字 货币正式流通,我国的数字支付产业将迎来快速发 展,推动我国从传统资源驱动型的工业经济向创新 驱动型的数字经济转型。

央行数字货币的不可篡改性,意味着交易一 经确认将被记录下来,谁都不可以删除或修改交 易记录。央行通过大数据对应用场景进行分析, 如果某段时间内持续有不同账户的整额资金转向一个账户,这个账户又将这些钱分散到其他不同 的账户中,这个账户很可能是在进行诈骗等违法 活动。在“双层运营体系”支撑下,社会公众只 能找商业银行兑换央行数字货币,商业银行可以 利用这一优势在分得一杯羹的同时反过来刺激支 付宝、微信等第三方支付平台提质增效,进而推 动数字支付产业高质量发展。在数字支付背景下, 传统银行业务受到冲击,数字货币的运营机制给 各大银行带来了发展机会。DC/EP 有国家做背书, 中农工建四大银行作为央行数字货币投放市场的 一级购买者,具有成本优势,可以主打央行数字 货币的安全性和保障性,有效改善数字支付带给 银行业的边缘化状况。

数字经济以数据为生产要素,发展数字经济 需要持续大规模的研发投入。鉴于技术创新具有 很强的扩散效应,所以数字经济在很大程度上可 以向其他传统产业扩散融合,积极推动农业、制 造业、服务业的数字化转型升级。DC/EP 的推出 涉及发行、投放、流通三个环节,将重塑支付产 业链。央行自主研发为主、国有大行和社会核心 IT 企业为辅的发行模式,给安全加密企业带来了 新的机会;商业银行 IT 端也将加大投入;上文提 到的“双离线支付”模式也将带来线下支付终端 的升级改造需求。长期来看,数字货币将可能改 变现有的商业模式。

(二)助力构建国际贸易新格局

数字货币将带来国际贸易的重大变化,推动 数字贸易加速发展。数字货币具有超强的跨境流 动能力和较高的跨境汇兑自由度,将为国际贸易 结算提供一种新渠道,对构建“双循环”新发展 格局具有重要意义,是助推人民币国际化的重要 工具。

我国央行数字货币布局较早、进展明显,各 地正在加速推进 DC/EP 落地,一旦正式投入市场 使用,或许可以成为国际上认可度较高的数字货 币,便利国际经贸活动。当前和未来一段时期, 数字经济将呈现高速发展,各国央行都在陆续着 手研发数字货币,企图在全球数字化进程中巩固 或提升各自的国际地位。在贸易保护主义抬头的背景下,我国央行数字货币的推出能够在一定程 度上对冲货币霸权和逆全球化的负面影响,或许 可以为我国企业提升全球价值链地位助一臂之力, 强化中国在全球价值链中的不可替代性。新冠疫 情暴发后,合作洽谈、支付结算等环节纷纷转为 线上进行,非接触式业务办理成为常态,电商平 台、线上支付逐渐成为国际贸易的重要方式。央 行数字货币的发展使得以互联网为基础的数字贸 易蓬勃发展,最终带动全球创新链、产业链和价 值链加速优化整合。

以数字技术为基础的产品和服务可以作为国 际贸易对象,重塑国际分工格局。央行数字货币 提早谋划布局有利于在数字贸易中赢得先机,也 有利于我国在未来国际分工中的地位提升,比如 从下游低端制造业转为上游技术研发和前端数据 服务。我国要加快以数字贸易为先导,从知识密 集、数据密集方向入手发展全球创新链和价值链, 提高数字贸易国际规则的话语权,这是我国扩大 对外开放、构建更高水平开放型经济、促进国内 国际双循环的关键一招。

参考文献

[1] 亚当·斯密 . 国民财富的性质和原因的研 究 [M]. 商务印书馆,1972.

[2] 马克思 . 资本论(第一卷)[M]. 人民出版社, 2004.

[3] 弗里德里希·冯·哈耶克 . 货币的非国家 化:对多元货币的理论与实践的分析 [M]. 新星出 版社,2007.

[4] 彭信威 . 中国货币史 [M]. 上海人民出版社, 2015.

[5] 廉廉·戈兹曼 著,张亚光,熊金武 译 . 千 年金融史:金融如何塑造文明,从 5000 年前到 21 世纪 [M]. 中信出版社,2017.

[6] 中国人民银行金融稳定分析小组 . 中国金 融稳定报告(2020)[M]. 中国金融出版社,2020.

[7] 范一飛 . 中国法定数字货币的理论依据和 架构选择 [J]. 中国 金 融,2016,000(017):10- 12.

[8] 戴金平,黎艳 . 货币会消亡吗 ?——兼论 数字货币的未来 [J]. 南开学报:哲学社会科学版, 2016(04):141-149.

[9] 李建军,朱烨辰 . 数字货币理论与实践研 究进展 [J]. 经济学动态,2017,000(010):115- 127.

[10] 姚前 . 法定数字货币的理论与技术逻辑: 货币演化及央行货币发行的创新 [J/OL]. 比较, 2017(04).(2017-08-01).https://bijiao.caixin. com/2018-02-11/101210316.html.

[11] 姚前 . 央行数字货币的技术考量 [N]. 第 一财经日报,2018-3-26.

[12] 中国信息通信研究院 . 全球数字经济新图 景(2020 年)——大变局下的可持续发展新动能 [R/OL].(2020-10-01).http://www.caict.ac.cn/kxyj/ qwfb/bps/202010/t20201014_359826.htm.

[13] Knapp G F. The State Theory of Money[J]. History of Economic Thought Books,1924,49(6): 148-53.

[14] Brunner K,Meltzer A H . The Uses of Money :Money in the Theory of an Exchange Economy[J]. American Economic Review,1971, 61.

[15] Goodhart C. The two concepts of money : implications for the analysis of optimal currency areas[J]. European Journal of Political Economy, 1998,14.

[16] Moore T. The promise and perils of digital currencies[J]. International Journal of Critical Infrastructure Protection,2013,6(3-4):147– 149.

[17] Bech M L,Garratt R. Central bank cryptocurrencies[J].BIS Quarterly Review,2017.

[18] Auer R,Cornelli G,Frost J. Rise of the central bank digital currencies :drivers,approaches and technologies[J]. CEPR Discussion Papers,2020.

(作者單位分别为南开大学经济学院、中国政法大 学商学院)