宋《营造法式》中3的数理形式的审美文化辨析

2021-10-18刘思捷

刘思捷

(武汉纺织大学传媒学院,湖北 武汉 430074)

《营造法式》(以下简称《法式》)是北宋时期由国家颁布并海行全国的一部建筑法典,它不仅积累和提炼了我国上古时代至北宋末年的建筑文化精华,作为朝廷颁布的建筑法典,它还体现了我国古代统治者的意志以及具有代表性的艺术审美与文化观念。

我国古代与制器、营造相关的研究具有跨学科、多门类、综合性的特点[1]。笔者采用跨学科研究方法,在对《法式》中的数值进行统计分析后,发现该书中3的高频使用现象较为突出。在我国古代建筑工程管理中,为了提高效率,尽量降低数学计算的工作量,而数字3的频繁使用在一定程度上加大了计算难度。与此同时,《法式》中大量运用了三分法,存在许多3∶2或3∶1的比例关系。在中西方文化史中,数学与哲学、建筑、艺术之间存在着千丝万缕的关系。笔者认为《法式》中3的高频使用并非巧合,是我国古代制器造物思想与数文化在建筑实践中相结合的体现。

一、《法式》中数字3的高频使用现象

为探究《法式》中数字的使用规律,笔者统计了《法式》中涉及工程计算的长度、重量、功料等数据,通过分析发现数字3的使用频率较高。虽然古籍在流传中会出现讹误,然而《法式》的近现代研究已持续百年,学界在校勘和建筑学研究领域成果丰厚,大量研究成果证实了书中数字的使用具有合理性,与部分唐宋辽金时期的建筑遗构的结构逻辑一致。因此,笔者认为《法式》的讹误率应当较低。然而,《法式》中数字3的高频使用现象不太符合我国古代工程计算的常规,因此,具有深入研究的必要性。

1.数据统计

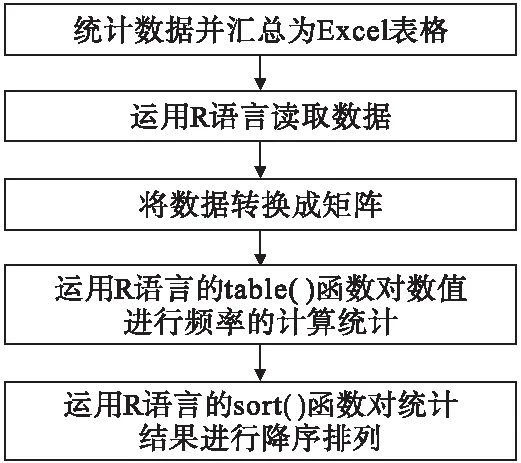

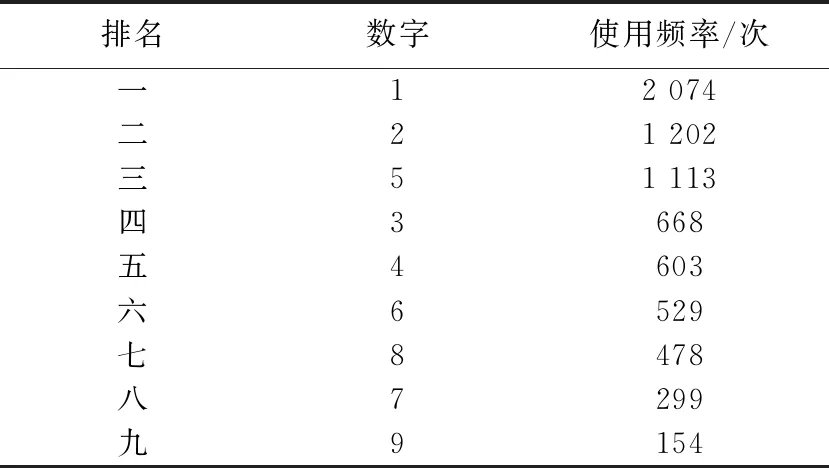

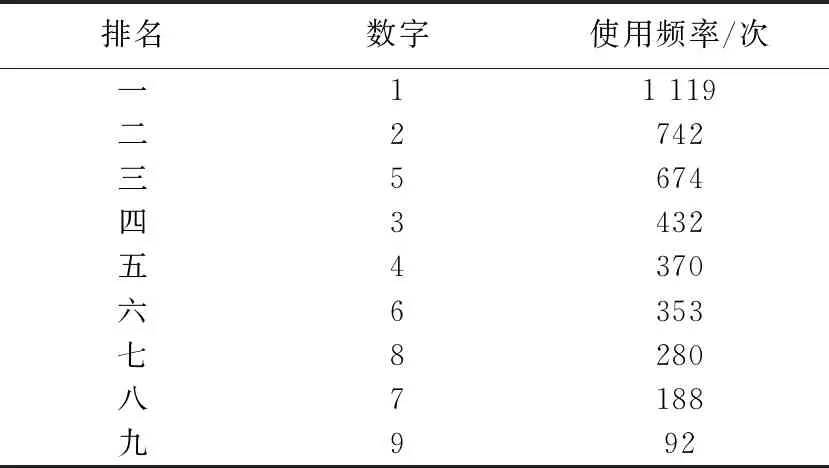

本研究统计对象包括:《法式》“制度”中材份制和营造尺标准下,涉及工程计算的长度、重量等数值;“功限”中的长度、重量、功限和数量等数值;“料例”中的长度、重量和数量等数值。由于部分数字不涉及工程计算,因此未被囊括。例如,华文十一品中的数字11,每头以四瓣卷杀中的数字4,四阿殿九间以上的数字9等。在统计中,以“照壁屏风骨”为例,其载“额:长随间广,其广一寸,厚三分五厘”[2],则记录下数字1、3、5。根据《法式》中“锯作制度”的要求,解割木料时需要根据构件尺度进行计算,因此数字1、3、5的使用频率应该予以统计。基于上述方法进行数据统计,按照使用频率的高低进行排序,用R语言的table函数对数字使用频率进行统计,再用sort函数进行降序排列(见图1)。根据上述分析过程,得到《法式》中的数字使用频率,并取排名前10位的数字(见表1~表4)。

图1 《法式》中数字统计的技术路线

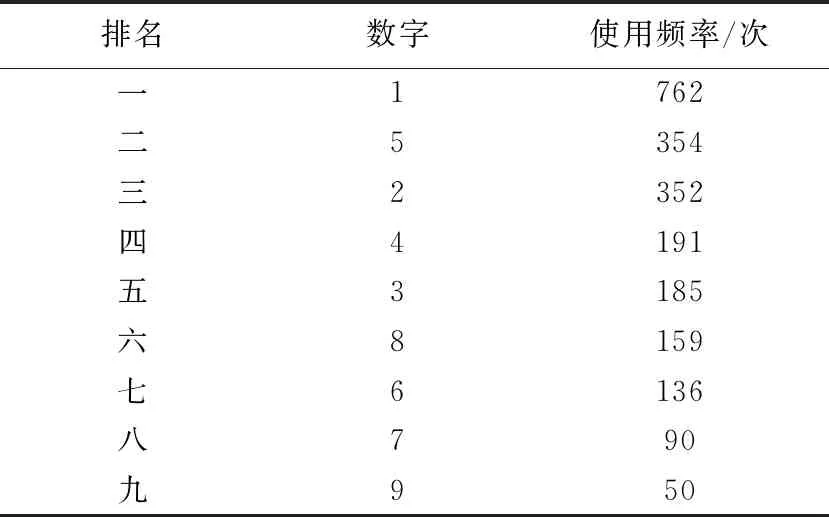

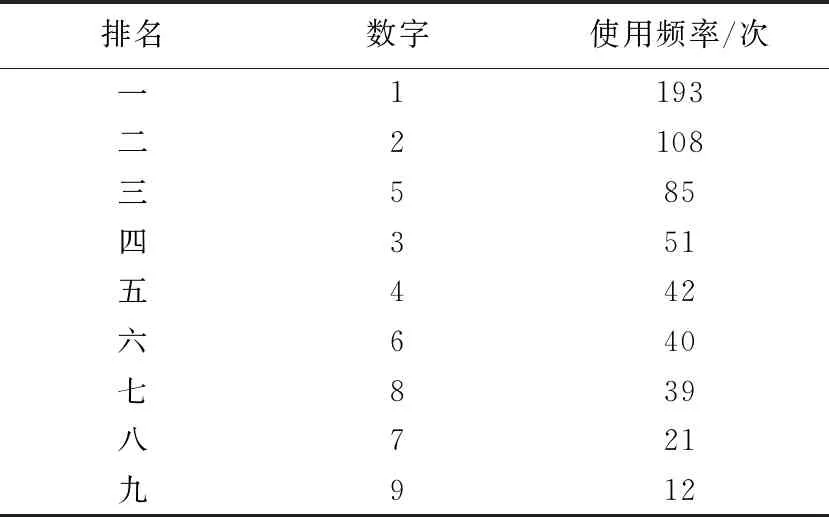

表1 《法式》中数字的使用频率

表2 《法式》“制度”中数字的使用频率

表3 《法式》“功限”中数字的使用频率

表4 《法式》“料例”中数字的使用频率

2.数据分析

由表1~表4可知,数字3的使用频率在“制度”、“料例”和全书中均排名第4,在“功限”中排名第5。由此可见,数字3的使用频率并不高,但结合古代工程计算实践来看,这里数字3的使用频率实际是偏高的。

对上述数据的解读需要考虑以下两点:

《法式》中主要规定对象为基础构件或材料,而非建筑单体的尺寸,因此1作为最小模数基础,其使用频率自然最高,在表1~4中数字1均排第一,但对比意义不大;频率高于数字3且有对比意义的数字为2、4、5。

在古代,无论长度、重量还是功的计算,都运用十进制算法,因此负责营造的官员为了简化运算,一般倾向于使用能够被10整除的数值,这便是《法式》中数字2和数字5使用频率相对较高的原因,数字4同样可以被20整除,使用频率排在中间位置。然而,数字3的使用增加了计算复杂度,根据统计数据显示,数字3的使用频率仅次于数字1、2、5,多次高于数字4的使用频率。综上所述,在《法式》中,用于工程计算的各数值中数字3的使用偏好较高。

二、《法式》中的三分法

《法式》中数字3较高的使用偏好并非偶然,通过观察还发现,书中大量运用了三分法,呈现出不少3∶2和3∶1的比例。《法式》中最为著名的3∶2的比例是材份模数制中材的断面广厚比,其最惊人的地方是,3∶2十分接近从圆木中锯出抗弯强度最大的方料截面数值[3],符合现代材料力学原理,有很多学者对这一比例进行过考证与研究。

然而就《法式》全书来看,三分法的案例还有很多,尤其是使用范围不局限于结构性构件。例如:和雇人计功为军工的2/3;昂栓下部插入栱身1/2或1/3的位置;梭柱之法是先将柱分为3份,最上面部分再分为3份进行不同程度的卷杀或斜杀;大角梁从头向下斜杀2/3的长度;殿阁楼台的举屋之法和簇角梁之法都是先分为3份。

在与形式艺术关系最密切的“彩画作制度”中,3∶2的比例使用更多,例如:“总制度”中“用青淀和荼土刷之,[每三份中,一份青淀,二份荼土]。”[2],即在颜料配置中使用3∶2的比例。“衬色之法∶青,以螺青合铅粉为地。[铅粉二份,螺青一份]。”[2],即总量与铅粉的比例为3∶2。“五彩遍装:内施五彩诸华间杂……外留空缘,与外缘道对晕。[其空缘之广,减外缘道三分之一]。”[2]即外缘道与空缘比例为3∶2。“丹粉刷饰屋舍”中记载:“耍头及梁头正面用丹处,刷望山子。”[2]这里构件的高度与望山子的高度比例为3∶2。

此外,各工种“功限”中也存在这一比例关系,例如:

“栱眼壁版:……造作,一功九分五厘,[若单栱内用,于三分中减一分功。]”[2]

“雕木作:……搏枓莲华……[……如不带枝梗,减功三分之一]。”[2]

“窑作:……装素白砖瓦坯,……[曝窑,三分之一]。”[2]

限于篇幅,笔者仅列举了《法式》中的部分三分法。可见古人在进行长度、重量、功料等的工程计算时,对于3的使用较多。

三、3的文化渊源

《法式》中与长度、重量、功料有关的数值中,对数字3的使用频率非常高,且书中大量使用了三分法,虽然这种现象具有特殊性,但结合我国悠久的数文化来看,这一现象又具有合理性。就建筑艺术的观念范畴而言,崇三意识主要涉及审美、礼制和哲学3个层面。从形式审美来看,3赋予形式以均衡感或稳定感,如三角形或三足器物;从政治因素来看,3具有礼制的象征意义;从思想层面来看,3属于数量范畴,但同时具有哲学意义。

1.形式审美

我国装饰艺术历来重视形式,与3相关的造型方法在我国有着悠久的历史,原始彩陶艺术中运用了大量的连续排列的三角形纹饰,《周易》也是三画成卦,先秦器物中有不少采用了三足造型。《考工记》中也出现过3∶2的比例规定,如“舆人为车……叁分车广,去一以为隧”[4]。法国著名美术史学家福西永[5]指出:“形式的生命赋予了所谓的‘心里景观’以明确的轮廓,没有这种心理景观,环境的本质特征对于所有分享它的人来说就是晦暗不明的,难以捉摸的。”换句话说,传统形式语言与时代的、民族的和地域的审美思想一脉相承,这些内容构成了人们对形式审美的集体无意识,受某种文化影响,人们往往对其产生共鸣。针对我国传统形式文化中的崇三现象,著名文化史学家庞朴[6]也认为:“很可能仍是先有了尚三的观念,而后推广为三分物之一生的。”《法式》中3的高频使用现象或许源于这一数理形式的审美文化的沉淀。

《法式》中最为著名的三分法是材份模数制中材的断面广厚比例,即3∶2,从形式审美角度来看,这一比例非常接近西方造型艺术中的黄金分割比。材份模数制历来被认为是中国古代建筑模数制技术的高潮,它的先进性和价值主要体现在建筑管理方面[7]。材与栔是木料截面的面积单位,截面的广厚比例均为3∶2,分°是长度单位。因此,宋官式建筑的大木结构中大部分构件的截面都是3∶2的比例关系。材、栔、分°使数千个构配件和组合件得以统一与协调,实现了不同比例下复杂结构的可控与简化,并且符合形式美法则。

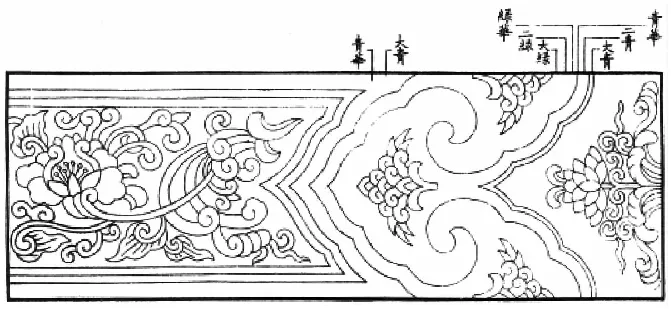

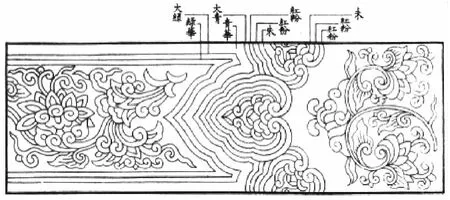

同时,彩画作图样在纹样的组织关系上也体现出与3相关的造型特点,例如三卷如意头、簇三及三晕棱间装等[2](见图2~图4)。

图2 《法式》彩画作图样卷中的五彩额柱之三卷如意头

图3 《法式》彩画作图样卷中的五彩额柱之簇三

此外,在小木作构件截面与砖石表面的尺度、彩画装饰中缘道与构件的宽度比以及木构件卷杀或斜杀的比例中,较多使用3∶2或3∶1的比例关系。可见,《法式》在形式审美层面,已渗透进崇三意识。

图4 《法式》彩画作图样卷中的青绿叠晕三晕棱间装

2.礼制象征

《法式》中3的高频使用以及大量使用三分法源于它维护封建礼制的内在需求。《法式》是宋代建筑礼制的重要内容之一[8],将礼制融入法律也是我国古代文化的一大特色。《法式》中礼制内容丰富,在形而上的思想层面,开篇《进新修营造法式序》引《周易》大壮卦以及《周礼》“正位辨方”[2],即强调国家建设须以宗庙制度为核心,围绕礼制进行,引“菲食卑宫,淳风斯复”[2]更是道出了北宋儒家试图“复二帝三代”的以礼治国的政治理想。李诫在《进新修营造法式序》中试图说明,《易》和《礼》产生于三代兴盛之时,三代的强盛正是由于以礼治国,而《法式》的编著正是效仿三代,以实现国家的强大。

在形而下的法条制度层面,《法式》呈现出极为丰富的等级制度符号体系,包括八等材份制对不同等级建筑体量的控制、装饰做法中呈现出的繁简差异和色彩差异。在《法式》“诸作等第”一条中,针对各工种专门设定了上等、中等、下等做法,以形式繁简落实政治纲纪。《法式》的礼制属性是其崇三的重要原因之一。

在古代,3具有象征礼制的符号意义。《说文》曰:“三,天地人之道也。”[9]这一说法根源在《周易》。《周易·系辞下》载:“易之为书也,广大悉备,有天道焉,有人道焉,有地道焉,兼三才而两之,故六。六者,非它也,三材之道也。”[10]这里的三象征着天、地、人三材,《周易》六十四卦中的每一卦,都包含着“三材之道”,阳爻称九,阴爻称六,也都是3的倍数。此后,汉代董仲舒[11]在《春秋繁露》中提出“王道之三纲,可求于天”。从宇宙论的高度确认先秦法家提出的三纲秩序[12]。受他影响,东汉《白虎通德论》载:“天道莫不成于三。天有三光日、月、星,地有三形高、下、平,人有三尊君、父、师。”[13]正式明确了“三纲”。同时在礼的伦理层面,《论语》中“三年之丧”[14]的说法对我国古代封建礼制亦产生了深远影响。

受我国传统文化中3所代表的丰富符号内涵的影响,3及3的倍数被广泛使用于具有礼制或权力象征意味的建筑及其他器物形式中。例如,《周礼·考工记》载:“匠人营国。方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。”[5]据《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇“数以六为纪”,如“符、法冠皆六寸,而舆六尺。六尺为步,乘六马”[15]。君王的居所,“君之门以九重”[16]。这里数字6和数字9都均是3的倍数。

3.哲学内涵

老子“三生万物”的哲学命题赋予了3深刻的思想内涵,深深烙印于中华民族文化中,也渗透在《法式》数文化中。

老子曰:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”[17]这句话中一、二、三的具体指代老子并未说明,尤其是关于“三”的内涵众说纷纭。河上公将“三”解释为阴阳所生“和、清、浊”三气,并进而生成为“天、地、人”[18]。这一解读对后世注家影响深远。例如,元代吴澄[19]认为“阴阳二气合冲虚一气为三,故曰生三”,奚侗[20]指出“天地气合而生和,二生三也,和气合而生物,三生万物也”。高亨[21]将“三”解释为阴气、阳气的和气,体现一种辩证关系。宋徽宗赵佶将《法式》海行全国,他也将“三”理解为天、地、人。

然而,对于“三”的哲学意义还存在其他解读。王弼等[17]认为:“有一有二,遂生乎三。从无之有,数尽乎斯。”将“三”理解为宇宙万物发展过程中的一部分。作为延续,冯友兰[22]将“二、三”理解为万物的开始。蒋锡昌[23]反对将“三”理解为和气,认为“老子一二三,只是以数字表示道生万物,愈生愈多之义”。受他影响,陈鼓应[24]也以“生”来解释“三”的内涵。

不可否认的是,“三”早已突破了一般意义上的数量范畴,升华为一种“玄之又玄”的哲学概念。以抽象的哲学思维方式来理解“三”,已深深烙印于中华民族文化命脉中。例如,《史记·律书》曰:“数始于一,终于十,成于三。”[15]《说文释例》载:“然则凡数多者,皆可约略而计以三也。故知三也者,无尽之词也。”[25]都不将“三”作为具体数字,而是作为一种抽象、无限的哲学概念来使用。此外,《尚书·洪范》载:“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”[26]可见“三”与“木”在文化思想层面也有一定渊源。

四、结 语

笔者从数据分析、比例使用以及传统文化3方面分析了《法式》对数字3、三分法的使用情况以及书中基于3的数理形式的审美文化的由来。本研究既涵盖了《法式》文本中的数文化,也涉及书中虽未提及,但由该书所延伸,且与其相关的数文化及哲学思想。本研究具有综合性,研究结果有助于建筑从业者更全面地理解我国传统建筑技术与文化之间的关系。

需要指出的是,《法式》是一部专业的建筑法规,对于建筑用材的数值规定遵循了一定的客观规律,以满足营造工程实践。但是通过数据分析发现,数文化对传统营造的深刻影响可见一斑。在我国古代思想家眼中,道与器表现为辩证统一的关系,有分别但不相离,道指导器,器显现道。我国古代营造技术蕴含的深刻文化内涵与哲学思想,仍有待今人去发掘。