青少年自我控制能力与偶像崇拜的关系研究

2021-10-18夏友奎李妤宸彭文波

夏友奎,李妤宸,彭文波

(重庆师范大学 教育科学学院,重庆 401331)

引言

偶像崇拜多指青少年对某一特定崇拜对象的喜爱和追捧,其中蕴涵着盲目崇拜、极端崇拜之意,在当代社会中表现为娱乐化、狂热化、表层化、盲目化和高消费性的特点[1].偶像崇拜具有情感依恋、内部认同以及外在行为倾向等特征[2].作为一种拟社会关系,偶像崇拜普遍存在于青少年之中,也是当今青少年精神生活中较为常见的社会心理现象[3].他们在偶像崇拜的过程中,自我约束机制往往会被削弱,再加上当今社会人们对崇拜的偶像过度认同,致使青少年容易陷入盲目偶像崇拜,产生心理和情感依赖,甚至出现某些与社会规范不相符的非理性偶像崇拜行为[4].

自我控制能力是青少年健全人格形成的必要条件和基本保证,不仅会影响到他们的社会适应,还会直接影响到他们的身心健康成长[5].偶像崇拜作为一个自我投入的过程,需要消耗一定的心理资源来进行自我控制,这种心理资源的消耗会导致涉及自我控制的后续任务完成的效率和质量有所降低,且消耗后需要一段时间才能得到恢复[6].当偶像崇拜从楷模和榜样进入自己这一辈子非要见到、认识并与之建立关系的盲目状态时,崇拜者便会滋生出“我行我素”“自作多情”“放纵自我”“非如此不可”的欲望,最终导致失去自我.

近几年来,青少年偶像崇拜得到了社会各界的广泛关注,但对偶像崇拜及其相关因素的研究还很少[7],且很少有人从自我控制的角度去探讨偶像崇拜.本研究通过问卷调查青少年的偶像崇拜特点及与自我控制的关系,以期为青少年非理性偶像崇拜的干预提供参考依据.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究对象为重庆市某中学500名在校学生.

1.2 研究方法

1.2.1 抽样方法

采用整群抽样的方法,以班级为单位对重庆市某区中学500名在校学生进行问卷调查.本研究共发放500份问卷,收回493份,剔除无效(规律作答、漏选、极端作答等)问卷28份,最终得到有效问卷465份,有效回收率为93%.

1.2.2 调查方法

调查问卷由基本情况表、中学生偶像崇拜问卷以及中学生自我控制能力问卷组成.基本情况表包括性别、年级、群体位置等人口特征.中学生偶像崇拜问卷由彭文波等修订[8],修订版最终保留27道题目,共同度介于0.41~0.70之间,题目内容按照偶像崇拜卷入程度分为娱乐社交、情感投射、完全认同、关系幻想以及病理边缘5个维度,采用“李克特5级”计分法,从1(完全不是这样)到5(完全是这样).该问卷信效度较好.在本研究中,该量表的内部一致性α系数为0.899.采用王红姣等编制的中学生自我控制能力问卷[9],共36个条目,由情绪自控、行为自控和思维自控3个维度组成.该量表信效度较好.在本研究中,该量表的内部一致性α系数为0.891.

1.2.3 判定标准

偶像崇拜量表依照Maltby[10]等对偶像崇拜检测的处理方式,以3分为临界值,均分低于3分,说明个体在该维度上表现出理性特征,反之则是非理性特征.偶像崇拜总分越高,说明偶像崇拜卷入程度越深.自我控制能力分值范围在36分~180分,得分越高表示被试的自我控制能力越好.根据王红姣等对自我控制等级的解释:一等级(Z>1)说明自我控制能力非常好,二等级(-1≤Z≤1)为中等,三等级(Z<-1)为差表明,自我控制等级越低,自我控制能力越差.

1.2.4 质量控制

将两个问卷装订成册,以班级为单位进行施测.由教学班主任担任主试,并由受过专业训练的研究生对主试进行严格培训.施测前,采用统一指导语,强调保密和匿名原则,所有被试均自愿参与测试,施测时间约30分钟.对问卷的完整性进行检查和筛选,问卷回收完毕后,由研究生进行数据录入.

1.2.5 数据分析

使用SPSS 21.0对数据进行录入和分析.

2 研究结果

2.1 被试基本情况

本研究共回收有效问卷465份,其中,男生357人,女生108人;农村的243人,乡镇的146人,城市的76人.偶像崇拜总分最高分为113分,最低分为27分,崇拜对象以娱乐体育明星(225人)为主.465名被试中有109人为非理性偶像崇拜(M≥3),非理性偶像崇拜率为23.44%,说明青少年偶像崇拜总体上较为理性.此外,研究结果显示,自我控制总分最高分为160分,最低分为40分,其中,有64人自我控制水平为一等级(Z>1),141人为二等级(-1≤Z≤1),200人为三等级(Z<-1),这说明青少年自我控制能力总体居于中下水平.

2.2 青少年偶像崇拜和自我控制能力的性别差异

通过独立样本t检验,探讨不同性别在偶像崇拜和自我控制各维度上的差异,分析发现,不同性别的青少年除了病理边缘外,在其余维度上均存在显著性差异(P<0.05).女生在娱乐社交这一维度上的得分高于临界值3分,偶像崇拜偏向于非理性.总体上,男生的偶像崇拜水平较女生低,自我控制能力更好,具体如表1所示.

表1 青少年偶像崇拜和自我控制能力的性别差异检验(M±SD)

2.3 青少年偶像崇拜与自我控制能力之间的关系

采用相关分析的方法探讨青少年偶像崇拜与自我控制能力之间的关系,结果如表2所示.青少年偶像崇拜5个维度与自我控制3个维度之间均存在显著的负相关(P<0.05).青少年偶像崇拜水平越高,其自我控制能力越低,这说明偶像崇拜卷入程度越深,对偶像崇拜者自我控制能力的负面影响越大.

表2 偶像崇拜和自我控制能力各维度之间的相关矩阵 n=465

2.4 青少年偶像崇拜与自我控制能力的回归分析

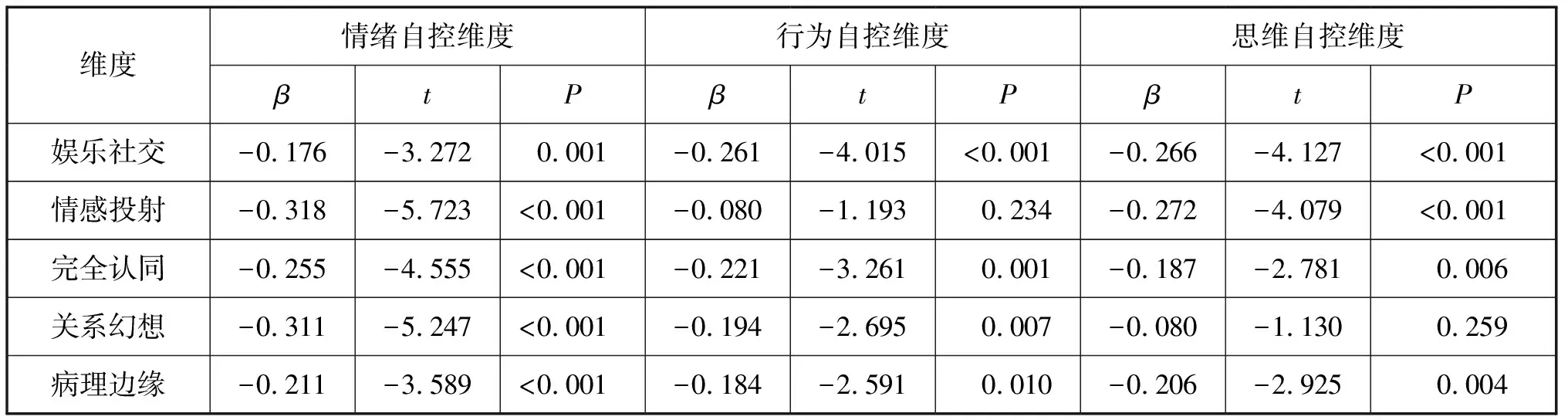

为进一步研究青少年偶像崇拜与自我控制之间的关系,在控制了性别、年级、来源地、家庭经济情况、学习水平、偶像崇拜程度等这些人口学变量后,以自我控制能力的情绪自控、行为自控以及思维自控3个维度为自变量,分别以偶像崇拜的5个维度为因变量进行回归分析,回归分析采用全部进入法,结果如表3所示.由表3可知,自我控制能力的情绪自控维度对偶像崇拜5个维度的影响都是显著的.自我控制能力可显著预测偶像崇拜;自我控制能力的行为自控维度对娱乐社交、完全认同、关系幻想、病理边缘4个维度的作用都是显著的,对情感投射这一维度的作用不显著;自我控制能力的思维自控维度对娱乐社交、情感投射、完全认同、病理边缘4个维度的作用都是显著的,对关系幻想这一维度的作用不显著.

表3 偶像崇拜各维度和自我控制各维度的回归分析结果 n=465

3 分析与讨论

3.1 青少年偶像崇拜的特点分析

本研究通过对青少年偶像崇拜的特点进行分析发现,绝大多数的青少年都存在偶像崇拜.研究结果发现,不同性别的青少年在娱乐社交、情感投射、完全认同、关系幻想以及偶像崇拜总分上均存在显著差异(P<0.05).具体表现为,女生在各维度以及偶像崇拜总分上的得分均高于男生,这表明女生偶像崇拜水平较高.为进一步探讨性别在偶像崇拜卷入类型上的差异,采用独立样本t检验,检验结果发现,女生在低卷入类型(38.98±18.55, 33.03±17.84)、交际型(43.89±26.47, 35.34±25.48)、移情型(43.13±33.34, 32.46±31.72)以及妄想型(35.32±41.48, 22.15±39.48)4种类型上的得分均高于男生,说明女生更容易卷入偶像崇拜.Sansone认为,个体处于深层次的偶像崇拜,可能会出现自恋、上瘾倾向,也可能会产生强迫性购买行为,甚至还可能会出现焦虑、抑郁等临床症状,严重影响到身心健康发展[11],因此,对深层次偶像崇拜的中学生我们要特别重视和关注.由于女生较男生更为感性,也更加关注自己和偶像的外在形象,更为看重娱乐价值和商品价值,因而,在崇拜偶像的过程中,女生相比于男生而言,更易对偶像产生关系幻想和认同感,尤其是在新媒体环境的影响下,女性崇拜群体与偶像之间的关系被不断演绎、虚构、幻想,甚至形塑成情人、母子、家人、朋友等多种复杂社会关系的结构[12].相比之下,男生更加关注崇拜对象的内在特征,并能对偶像的行为表现做出较为理性的判断,而且他们一旦确定自己的崇拜对象,就会进行长期、深度了解,不会随意更换崇拜的对象,例如对篮球巨星科比的追捧等.因此,男生在崇拜偶像的过程中,更多关注自己崇拜的偶像,对新兴偶像的关注较少,也表现出更加理性的偶像崇拜行为.

除此之外,青少年偶像崇拜在喜爱程度上表现出显著的差异性,多数青少年(239人)处于“非常喜欢”阶段.通过LSD事后检验发现,处于“非常喜欢”阶段的青少年较其他阶段青少年的偶像崇拜得分更高,且超过了临界值3(3.25±0.80)分,趋向于非理性,与彭文波等[8]人的研究结果一致.这说明过分沉溺于偶像崇拜可能会出现非理性偶像崇拜行为,也在一定程度上解释了为什么会有那么多粉丝受偶像影响而采取极端的崇拜方式.

3.2 青少年自我控制能力的特点分析

研究结果发现,被试群体中,青少年自我控制在总体上居于中下水平,位于自我控制等级一等级的人数较少,说明青少年自我控制能力总体水平偏低,这与厉飞飞等人的研究结果不一致[5].其原因可能是受疫情、区域差异、被试群体等因素的影响.青少年自我控制能力在性别上存在显著差异,女生(79.18±15.10)自我控制总分低于男生(84.35±17.38),差异有统计学意义(P<0.05),结果与陈萍[13]的研究结果不一致.以往研究发现,大多数女生自我控制能力高于男生,对此主要有以下几点解释:首先,从个体身心发展规律的角度来看,青少年时期的女生生理发育较男生早,心理成熟度更高,因此有较强的控制自己行为的意识.其次,从传统文化对个体的影响角度来看,受传统观念和家庭教育的影响,女生表现出对自身情绪、行为更多的自我约束力以及内隐含蓄的自我表达方式,她们时刻会注重自己的外在形象和别人对自己的看法,因此会有意控制、约束自己的行为.相较于女生,男生的行为表现更为外显粗犷,他们的破坏程度和强度较女生更大,这也说明了男生自我控制能力低,但是,本研究调查结果与以往研究不太一致,这可能是因为受到偶像崇拜的影响,导致女生的自我控制能力有所下降,也从另一方面说明男生在偶像崇拜的过程中更倾向于理性,能够较好控制自己的偶像崇拜行为.

3.3 青少年偶像崇拜与自我控制能力的相关分析

通过相关分析发现,偶像崇拜5个维度与自我控制能力3个维度之间存在显著负相关,表现为偶像崇拜水平越高,其自我控制能力越差.当然,这也不排除个别青少年本身自我控制能力较高,在偶像崇拜的过程中能合理控制自己的情绪和行为,因而,他们的自我控制能力不会因为偶像崇拜发生太大的变化.根据麦卡琴(Mc Cutcheon)等人提出的“专注-成瘾”模型可知,娱乐社交和情感投射属于低偶像崇拜卷入水平,偶像崇拜非理性发展程度较低;完全认同和关系幻想属于中度偶像崇拜卷入水平,具有一定的非理性偶像崇拜发展趋势;病理边缘属于深层次偶像崇拜卷入水平,偶像崇拜非理性发展倾向较为明显.研究结果发现,无论是处于哪一个偶像崇拜卷入程度,青少年的自我控制能力整体上都不算太高.这说明,不管是出于何种崇拜目的,偶像崇拜这种行为,会让他们的自我控制能力和自我管理思维受到一定程度的影响,且这种影响带有很强的负面性.

3.4 青少年偶像崇拜与自我控制能力的回归分析

通过回归分析发现,自我控制能力的3个维度对偶像崇拜5个维度以及偶像崇拜总分的作用均具有一定程度上的显著相关,表现出自我控制能力越好,偶像崇拜水平和非理性程度越低,这表明自我控制能力的高低对偶像崇拜具有较大的影响.既往关于自我控制与行为的相关研究表明,自我控制与大多数的依赖行为有较大关系[14].Erikson也认为,偶像崇拜者在儿童时期存在对父母的养育式依恋,在青少年时期,他们把养育式的依恋转移到对异性的浪漫式依恋上[15].Fromm则认为,个体偶像崇拜是对幻想中的杰出人物的一种依恋,易对崇拜的偶像产生关系幻想,但是,个体在崇拜偶像的过程中常把这种幻想过分的强化或理想化[16].个体在崇拜偶像的过程中,过多的情感投入,让他们更容易对崇拜的偶像产生心理依赖,进而影响到他们的自我控制能力.

4 结论与建议

4.1 结论

青少年偶像崇拜与自我控制能力之间存在显著负相关,偶像崇拜程度越深,自我控制能力越低.自我控制可负向预测偶像崇拜.

4.2 建议

4.2.1 理性看待和重视青少年偶像崇拜

偶像崇拜作为青少年个体成长过程中的一种正常心理表现,我们应持有一种尊重与理解的态度,理性看待青少年偶像崇拜.偶像崇拜现象的产生有其一定的必然性,根据弗洛伊德的说法可知,青少年时期是本我和自我冲突最激烈的时期,当本我和自我产生冲突时,个体就容易产生偶像崇拜行为.青少年时期是个体自我确认和自我实现的关键阶段,偶像崇拜也是个体自我确认的一种表现形式,这是个体由自然人走向社会人的社会化过程中所必然要经历的重要阶段,但是,在此期间,青少年由于自身发展的不成熟,自我控制能力尚不完善,容易产生激烈的情绪和行为反应,在偶像崇拜的过程中也更容易陷入非理性的偶像崇拜,产生一些失控和失范的行为.正如艾里克森所提出的“心理社会合理延缓期”现象:个体处于自我意识发展阶段时需要花更多精力和时间去梳理、整合所有的混乱与矛盾.此时,我们对他们要持有一种理解、宽容的态度,帮助他们在心理社会的合理延缓期进行自我整合和自我成长.

4.2.2 深化培养青少年自我控制能力

自我控制能力在青少年的成长过程中起着十分重要的作用,它能够约束青少年的行为,为其指明发展方向,并且能显著预测青少年的偶像崇拜行为.在过度投射的心理模式下,青少年对偶像的关注和认同逐渐增加,自我控制能力逐渐减弱,进而走向沉迷、强迫,最终会导致其陷入非理性的偶像崇拜,引起行为失控和失范,对自身的成长产生较大的影响.基于此,深化培养青少年自我控制能力显得尤为重要.心理健康教育课程一直以来都是一种行之有效的培养方式,例如,我们可以将自我控制的训练活动融入心理健康教育课程设计中去,来培养青少年的自我控制能力,或者采用学科渗透的方法,在日常学习和生活实践中提高学生的自我控制能力.同时,也可以在学校中开展一些相关活动,例如训练“意志力肌肉”“意志力传染”“等待10分钟以及自我谅解”等活动,从而有意识地去训练他(她)们的自我控制能力.此外,校园环境作为学校的重要组成部分,会对学生心理产生潜移默化的影响.如果将自我控制能力的相关内容渗透进学校精神文化建设之中,有效引导他们形成良好的思想品德与行为习惯,在潜移默化中帮助学生进行自我控制的训练,因此,校园环境也将成为提高青少年自我控制能力的有效手段.

4.2.3 积极引导青少年正确的追星行为

对于偶像崇拜现象,人们往往责备多于理解,担忧多于引导.事实上,偶像崇拜是一把双刃剑,青少年的追星现象既有其积极的一面,也有消极的一面.只要保持相对理性,有意识控制粉丝群体的发展变化,大部分偶像崇拜才能处于一种相对良性的状态.有相当一部分青少年在追星和崇拜偶像时都有自己独特的见解,能理性控制自己的行为.他们没有盲目追星,而是正确分析偶像的优点和不足,学习其身上的闪光点,并以此为榜样或者奋斗的目标.发挥偶像崇拜积极正向的作用,有助于青少年通过偶像的力量鼓励自我不断前行,为自己实现目标树立信心.正面的偶像可以给青少年提供积极的参考,在他们的成长过程中扮演着指向标的角色.青少年的崇拜对象不仅限于娱乐圈明星,还可以是社会各界拥有积极品质的正能量人物.因此,采用宽容而不纵容、疏导而不是粗暴剥夺的态度对待青少年偶像崇拜行为是十分必要的.既不要一味反对,避免造成冲突和疏离,也不应放任自流,任其发展,而是应该对他们进行正确的教育和积极引导,帮助他们树立正确的是非观和偶像崇拜观,提高自我控制能力,从而让合理化的偶像崇拜助力青少年在成长道路上扬帆远航.

4.2.4 规范公众人物形象,树立良好的榜样

具有广泛社会影响力的公众人物应当规范自己的形象,树立起良好的榜样.因此,建立公众人物的职业规范准则,形成良好的舆论监督机制,加强对公众人物的道德教育是很有必要的.中学阶段正处于青少年模仿性最强的时期,偶像崇拜是他们寄托希望与理想的一种表现,因而,偶像的一举一动不仅被粉丝群体所关注,也对粉丝群体有所影响.青少年在这过程中会对偶像倾注非理性的形象投射,导致其对偶像的期待必然高于偶像实际形象,由此,偶像也会下意识去追求这样的形象.如果粉丝所期待的形象符合偶像本身的期望,这对偶像的个人发展也是一种巨大动力,二者会形成良性互动,促进双方群体积极正向的发展.偶像崇拜作为一种社会现象,理应得到社会的关注与认可,使其在正确的轨道上起到应有的社会效益.我们应不断尝试去塑造更加积极健康的偶像崇拜文化,充分发挥偶像的示范作用,引导青少年进行良性、有序的模仿.