维生素D水平、人体骨密度与良性阵发性位置性眩晕的关系探讨

2021-10-18张莉刘超许晓辉黄超

张莉,刘超,许晓辉,黄超

(郑州大学附属洛阳市中心医院 神经内科,河南 洛阳471009)

良性阵发性位置性眩晕(BPPV)是临床上常见的周围性眩晕疾病,多见于60岁左右人群,主要表现为头位、体位改变时,会发生短暂性眩晕,有时还会伴有相关眼震[1]。BPPV虽然具有自愈性,但由于其病因复杂,容易复发,给临床诊断和治疗造成了极大的困难。目前学界认为BPPV的发生可能与骨质疏松和维生素D缺乏有关。长期维生素D缺乏会导致骨转换水平上升,增加骨量丢失,从而间接影响BPPV的发病;相关研究[2]表明,与正常人群相比,BPPV患者的骨密度T值显著更低。本研究选取我院同期BPPV患者和健康体检者,探讨维生素D水平、人体骨密度与BPPV的关系,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择我院2018年1月至2021年1月收治的120例BPPV患者作为观察组,同期120例健康体检者作为对照组。两组中男性各43例,女性各77例,以中国女性绝经平均年龄(48岁)为分界线,两组<48岁者各23例,≥48岁者各54例。观察组平均年龄 (50.58±12.37)岁,合并高血压10例,合并糖尿病5例;对照组平均年龄(51.34±11.87)岁,合并高血压12例,合并糖尿病3例。本研究经医院伦理委员会批准,两组的一般资料无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准纳入标准:①观察组患者均被确诊为BPPV;②两组均不存在其他中枢系统疾病;③两组均了解研究内容并自愿签署知情同意书。排除标准:①存在严重器质性疾病或恶性肿瘤者;②曾患有内耳疾病者;③使用过耳毒性药物者;④不配合或非自愿参者。

1.3 研究方法①血清25-(OH)2-VitD3水平检测:两组均在入组后第二天清晨采集3 mL空腹静脉血进行离心处理并提取上清液,保存待测。采用罗氏E-170全自动电化学发光免疫分析仪及其配套试剂盒进行血清维生素D检测,检测方法为化学发光法。所有样本的检测均在同一台仪器上由同一工作人员完成。其中血清25-(OH)2-VitD3≥30 ng/mL表示维生素D水平正常,20~29 ng/mL表示维生素D不足,<20 ng/mL表示维生素D缺乏。②骨密度测定:采用美国Hologic全身双能X线骨密度仪对两组研究对象的腰椎1~4的骨密度进行检测,并计算骨密度T值。T值=(骨密度测定值-正常青年骨密度参考值)/正常青年骨密度参考值。当T值>-1.0时表示骨 量正常,-1.0~-2.5表示骨量降低,<-2.5表示存在骨质疏松。

1.4 统计学处理采用SPSS 22.0软件处理数据。计量资料以±s表示,行t检验;计数资料以n(%)表示,行χ2检验;影响因素采用Logistic回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

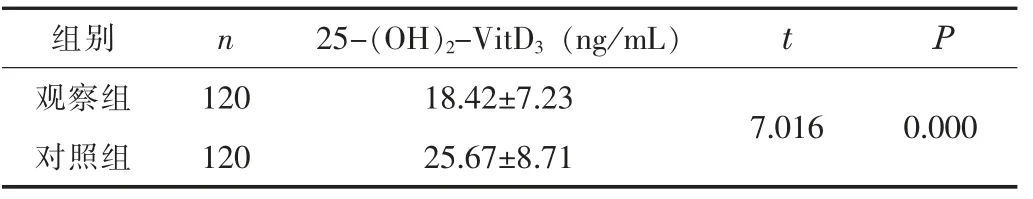

2.1 两组的血清25-(OH)2-VitD3水平比较观察组的血清25-(OH)2-VitD3水平显著低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组的血清25-(OH)2-VitD3水平比较(±s)

表1 两组的血清25-(OH)2-VitD3水平比较(±s)

组别 n 25-(OH)2-VitD3(ng/mL) t P观察组 120 18.42±7.23 7.016 0.000对照组 120 25.67±8.71

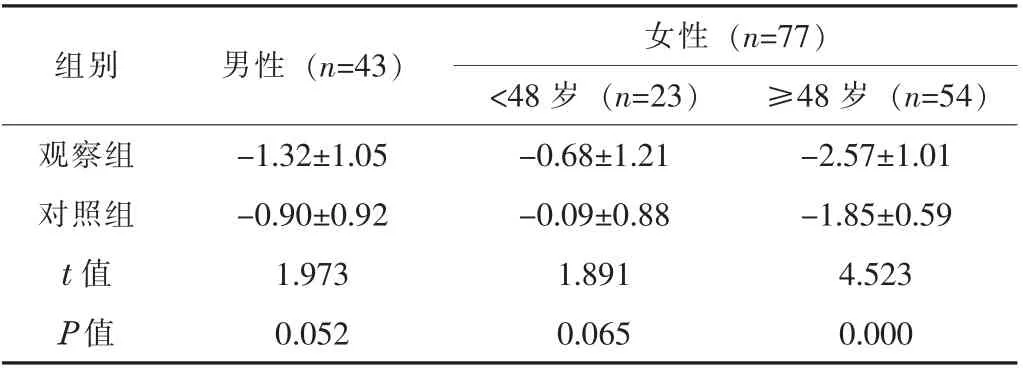

2.2 两组的骨密度T值比较观察组的骨密度T值为-1.58±1.23,显著低于对照组的-0.77±1.21,差异有统计学意义(t=5.143,P<0.05);按男性、<48岁女性和≥48岁女性进行细分,观察组≥48岁女性的骨密度T值显著低于对照组(P<0.05),但男性和<48岁女性的骨密度T值与对照组相比无显著差异(P>0.05)。见表2。

表2 两组的骨密度T值比较(±s)

表2 两组的骨密度T值比较(±s)

组别 男性(n=43) 女性(n=77)<48岁(n=23) ≥48岁(n=54)观察组 -1.32±1.05 -0.68±1.21 -2.57±1.01对照组 -0.90±0.92 -0.09±0.88 -1.85±0.59 t值 1.973 1.891 4.523 P值 0.052 0.065 0.000

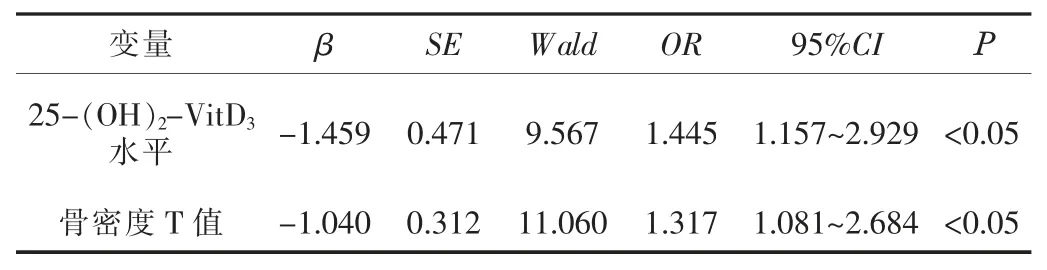

2.3 多因素Logistic回归分析经多因素Logistic回归分析显示,25-(OH)2-VitD3水平和骨密度T值与BPPV的发生密切相关,25-(OH)2-VitD3水平和骨密度T值降低是引发BPPV的独立危险因素(P<0.05)。见表3。

表3 多因素Logistic回归分析结果

3 讨论

BPPV是体位改变而引发的短暂性眩晕,具有发病率高、起病时间短等特征,常见于绝经后女性中。目前临床上尚未明确其发病机制,不过耳石刺激学说是认可度较高的说法,即头位变动时异常脱落的耳石会刺激前庭感受器,并使其向同侧前侧神经传递等值神经冲动,导致两侧前庭外围感受器传入的神经冲动信号不对称,从而引发眩晕。研究[3]显示,BPPV患者多伴有高血压、糖尿病等一种或多种疾病。但本研究中两组在合并高血压、糖尿病方面无显著差异,这可能与纳入的样本数较少有关。近年来,有研究[4]显示,BPPV的发生与维生素D水平和骨密度有关,骨质疏松患者更容易出现BPPV。

维生素D是脂溶类类固醇的衍生物之一,能够帮助人类进行钙、磷吸收,有助于骨代谢。人体的维生素D水平常用血清25-(OH)2-VitD3进行评价。维生素D可以通过维生素D受体,调节上皮Ca2+通道活性,从而促进耳石矿化,在BPPV的发病过程中起到了一定作用。而骨密度作为衡量骨强度的重要指标,能够准确地反映骨代谢情况。本研究结果显示,观察组的血清25-(OH)2-VitD3水平和骨密度T值均低于对照组(P<0.05),这表明BPPV患者的维生素D水平和人体骨密度均低于正常人群。影响骨密度的因素有很多,包括年龄、雌性激素等,尤其对于女性,绝经期前与绝经期后的骨密度存在差异,绝经期后女性的骨密度更低[5]。本研究按男性、<48岁女性和≥48岁女性进行细分,结果显示,观察组男性和<48岁女性的T值与对照组差异不大(P>0.05),但≥48岁女性的骨密度T值显著低于对照组(P<0.05)。张秀玲等[6]的研究也显示,绝经后女性BPPV患者的骨密度下降率为82.15%,高于对照组的23.33%,这表明≥48岁的女性BPPV患者的骨密度显著低于正常人群,更易出现骨质疏松。骨密度T值下降是对骨钙含量降低的直接反映,会破坏内耳钙的动态平衡,从而引发BPPV。本研究多因素Logistic回归分析显示,25-(OH)2-VitD3水平和骨密度T值与BPPV的发生密切相关,25-(OH)2-VitD3平和骨密度T值降低是引发BPPV的独立危险因素(P<0.05);林细康等[7]的研究也显示,BPPV的发生与骨密度呈负相关;提示骨密度和维生素D水平越低,BPPV发生率越高。

综上,维生素D水平、人体骨密度与BPPV的发生密切相关,25-(OH)2-VitD3水平和骨密度T值越低,BPPV的发生率越高,≥48岁的绝经期女性BPPV患者更容易出现骨质疏松。