内镜清洗用水的质量控制与管理

2021-10-15朱彩霞李桂明劳婉仪

朱彩霞,李桂明 ,劳婉仪

1 广州市番禺区妇幼保健院设备科 (广东广州 511400);2 广州市番禺区中心医院设备科(广东广州 511400);3 广州市番禺质量技术监督检测所电学室 (广东广州 511400)

随着科技的发展,内镜技术在临床实践中取得了令人瞩目的进展,使疾病诊断和治疗变得更为精准、简便。由于内镜应用时必须与人体组织密切接触,加之由于感控管理不足导致的医院感染暴发时有发生,在此背景下,各级医疗机构的内镜清洗消毒安全管理意识逐步增强,内镜清洗消毒室已成为国内医院等级评审院感组、美国医院评审标准(Joint Commission International,JCI)和感染的预防和控制(Prevention and Control of Infections,PCI)检查组等行业规范性检查的必查之地,说明内镜清洗消毒已成为医院感染防控的重点。而内镜清洗用水作为清洗消毒工作流程中最主要、用量最大、隐患较多的“耗材”,应按规范对其进行管理。本文结合广州市番禺区中心医院消毒内镜器械冲(清)洗用水的实际情况及相关水质检测标准,从水处理设备建设及日常维护保养等管理方面提出建议。

1 水质检测标准

WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》[1]对内镜中心清洗消毒室用水作了如下要求:清洗消毒室的水应有自来水、纯化水、无菌水。其中,自来水水质应符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》[2]的规定;纯化水水质应符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》[2]的规定,并保证菌落总数≤10 cfu/100 ml,生产纯化水所使用的滤膜孔径应≤0.2 pm,并定期更换;无菌水为经过灭菌工艺处理的水(必要时对纯化水或无菌水进行微生物学检测)。同时,上述规范指出,应对消毒后的内镜采用纯化水或无菌水进行终末漂洗,其中采用浸泡消毒的内镜应采用无菌水进行终末漂洗。

为了做好水质安全管理工作,必须熟悉医疗用水参照的规范及其标准。医院直接饮用水水样检测参照的标准为CJ 94-2005《饮用净水水质标准》[3],检测指标为感官相关指标、一般化学指标、毒理学指标和细菌学指标中的若干项目;外科冲洗用水检测参照的标准为GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》[2],检测指标为细菌菌落数项目;内镜用水则参照WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》[1],见表1。

表1 相关水质检测标准对比

2 水处理设备建设及日常维护保养管理

2.1 内镜清洗用水设备建设

内镜清洗用水是从中央供水中取水,在内镜室设置水处理间。中央供水设备是一套对自来水进行深度处理的设备,主要包括预处理和反渗透水处理装置、储水箱及后处理装置[4],其工艺示意图见图1。其中,预处理装置主要为过滤吸附装置,后续则是以反渗透膜为核心的深度水处理装置。医院采用中央集中制水、分质供水模式替代各科室独立水机供水系统可以最大限度地防范水质污染[5]。

图1 中央供水设备工艺示意图

2.1.1预处理装置

预处理装置主要包括石英砂过滤器、活性炭过滤器、软化式过滤器和后续过滤器等。其中,石英砂的主要作用是过滤水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒和微生物等一些“有形物”;活性炭的主要作用是利用活性炭的吸附性能,去除水中的杂质;软化式过滤器的主要作用是降低水的硬度;后续过滤器的主要作用是使用过滤膜再进行一次简单过滤[6]。

2.1.2反渗透膜

反渗透膜的原理可以简单理解为高渗盐将“杂质和微小颗粒”过滤,同时“压力泵+渗透膜”挤压高渗水,确保高渗水所“裹挟的杂质微颗粒”之外的纯净水从渗透膜挤出[7]。因为反渗透膜的微孔径非常小,所以杂质和微生物将被过滤[8]。

2.1.3后处理装置

主要包括紫外线杀菌器、微孔过滤器和增压水泵。其中,紫外线杀菌器的主要作用是用于杀死纯水中的微生物,从而保证纯水中微生物限度不超标;微孔过滤器内装0.22 μm过滤滤芯,主要作用是去除紫外线杀菌后的细菌尸体及碎片[9];由于供水系统经过各级过滤,故需要增压水泵,提供足够的供水压力。

2.2 日常维护保养管理措施

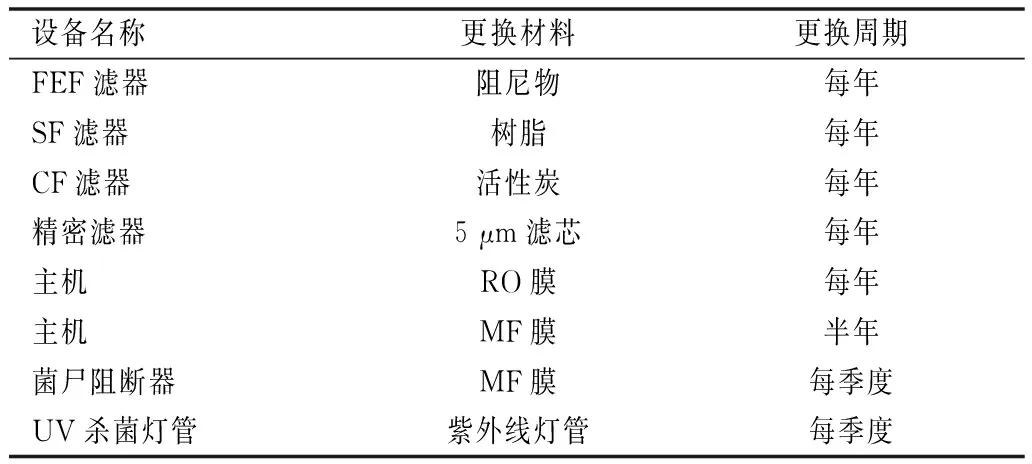

2.2.1定期更换耗材

根据医院维护保养制度有关要求,应定期对水处理设备进行维护保养,以及定期更换耗材[10]。安排专人负责管理及制定水处理机房、水槽相关耗材的年度更换计划表(表2),根据更换周期按时更换并做好记录;同时,要求日常做好设备系统运行数据的监测及记录工作,如发现异常应及时查因及处理。

表2 耗材定期更换周期

2.2.2定期清洁和消毒环境

水处理间应保持干燥,设置合适的湿度和温度[11];每个月初安排清洁人员对中央供水机房环境和内镜水处理间进行清洁,对设备表面(非电子元器件部分)进行抹洗;此外,每周一、三、五的12:00~14:30采用紫外线灯对环境进行灭菌消毒,避免细菌滋生。

2.2.3每天使用前先预排放

长时间滞留在水管内的残留水利于微生物生长,若在次日使用前未排放污染的残留水,而直接将其用于冲洗消毒后的内镜,则将导致内镜二次污染;加之清洗消毒设备中的过滤装置虽可阻隔浮游微生物,但对生物膜无任何影响,且过滤器本身也是生物膜的理想栖息地,故若有破损,则将失去过滤作用。为此,清洗消毒员应于每天首次清洗消毒内镜前先排放各槽用水1~2 min;每个月清洗1次设备过滤装置上的滤网,并用含有效氯500 mg/L的含氯消毒液浸泡30 min,如有破损应及时更换[12]。

2.2.4定期消毒管路

虽然供水泵保持不间断运行,水在管路内部亦不断地循环,但内镜清洗消毒机入水管等个别管路仍有部分死腔。若清洗消毒机停止使用后,入水管内的水是静止的,一定时长后容易产生细菌,导致管壁内含有大量微生物,从而造成内镜清洗消毒过程的二次污染[13]。

我院水系统的管道曾被以加装紫外线灯杀菌的方式予以改进,但对水质总体质量的改进效果不明显,仍需定期采用过氧乙酸作为消毒液进行管路消毒[14]。具体管路消毒包含整体管路消毒及内镜清洗消毒机入水管单独消毒两方面的内容。其中,清洗消毒机入水管的消毒方法为:将管路拆下,用消毒液进行浸泡消毒,消毒后再用清水进行反复冲洗,管路消毒的周期根据具体的水质情况而定。整体管路消毒的步骤为:(1)将内镜储水箱排水至消毒液位切换阀门;(2)倒入消毒液后封闭水箱切换阀门(加消毒液的过程应小心操作,避免消毒液接触皮肤);(3) 开启循环输送泵,进行管路消毒;(4)指定时间后对各终端用水点消毒液进行排放,直至终端有消毒液排出停止;(5)满足循环消毒时间后关闭循环泵,开始静止指定时间后切换阀门再排空水箱内的消毒液;(6)开启水箱补水直至水箱高液位,再用纯水冲洗管路且同步直排回水管路内的水,测定管路中残余的过氧乙酸浓度应不超过1 mg/L ,否则应反复冲洗直到达标方可使用[15]。

通过采取上述几种质量控制方式整改后,内镜清洗用水的水质检测(需氧菌落数)得到明显改善,结果见表3。

表3 水质检测结果对比(cfu/100 ml)

2.2.5定期质量监测

每个季度对出水点和用水点进行采样并送第三方有资质的单位检测,发现问题及时进行消毒处理。其中,采样过程应注意采样方法是否正确,首先应对采样口进行清洁(日常应注意对采样口的保护,采用胶盖进行密封处理,避免灰尘等脏物进入);然后用75%乙醇进行消毒,消毒范围包括采样口内外部;随后将水龙头完全打开进行排水,排尽余量乙醇,排水时间约10 min;此外,为避免带进过多的空气,应保证采样时的水流为缓慢流速;采样完后,将样本放至冷藏箱,并应尽快送检。

3 小结

中央供水为保证医疗用水质量奠定了基础,日常工作中开展内镜清洗用水水质检测,及时采取干预措施,以及落实内镜使用中各环节的清洁、消毒等一系统质量控制管理工作,对降低医院感染风险具有重要的意义。

总之,内镜清洗用水安全管理关系到内镜的清洗消毒质量,应给予足够的关注,从意识上重视内镜清洗用水安全管理,从制度上保障清洗用水安全,从行动上做好水处理设备的维护保养与运行监测工作。