地铁暗挖车站导洞封端施工方法探讨

2021-10-15慕宪有

慕宪有

中铁十八局集团第三工程有限公司 河北 涿州 072750

当前,以城市轨道交通为代表的城市地下工程越来越普遍,各种施工工法的出现,增大了现场施工的难度[1]。在复杂周边环境和特殊地质条件下,因明挖车站会带来巨大的施工风险和昂贵的造价,故而暗挖车站越来越多地出现在轨道交通车站的建设中[2]。暗挖车站多数采用CRD法、PBA法或一次扣拱暗挖逆作法施工,其主要方法均是先开挖导洞再扩大开挖主体。车站相对覆土更浅,开挖面积更大,开挖稳定性控制要求更高[3]。

以浅埋暗挖法修建地铁车站本身就具有高风险,而其中的初支封端施工更是难上加难。特别是地质条件复杂、地质参数变化较大的暗挖法地铁车站,需要综合岩土体稳定性、地下结构埋深、结构形式和施工工法等进行详细设计和施工,目前针对暗挖地铁车站导洞等结构的初支封端的研究还很缺乏[4]。

本文以长春地铁2号线南关站暗挖施工为例,对稳定岩体和不稳定岩体的车站主体导洞的临时性封端和永久性封端施工进行系统性的分类研究,并提出了相应的施工方案,保证临时性封端和永久性封端施工阶段的安全稳定,同时保证长期运营阶段地铁车站结构的稳定,此研究成果可为类似工程提供参考。

1 工程背景

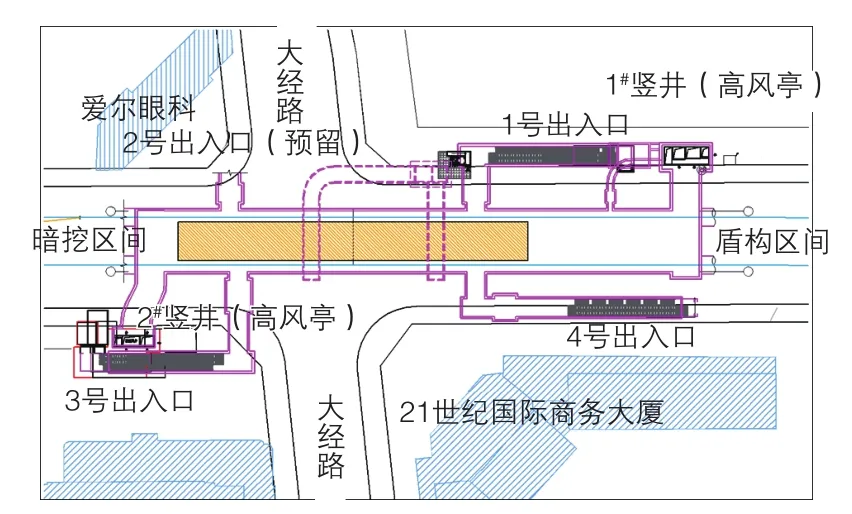

地铁2号线南关站位于长春市解放大路和大经路交会路口,沿解放大路东西向敷设,位于解放大路主路正下方。车站为岛式站台,有效站台宽13 m,车站总长191 m、净宽20.3 m,覆土为8.0~8.8 m。车站主体为双层三跨拱顶直墙式结构,采用一次扣拱暗挖逆作法施工,共设置4个出入口、2个风亭及1个紧急疏散通道。车站东侧1#竖井风道为盾构接收提供条件,车站西侧区间设置临时施工竖井及横通道为暗挖区间提供施工通道,南关站主体平面如图1所示。

图1 南关站平面位置示意

车站上下层导洞间设挖孔桩,桩径1 000 mm,桩间距1.5~2.0 m,桩间采用挂网喷射混凝土封闭找平,喷层厚度80 mm,桩底设拉梁,桩顶设冠梁。主体导洞初期支护采用C20喷射混凝土,防水板采用热风焊枪热熔焊接在塑料垫片上,防水板与基层间设置400 g/m2的无纺布缓冲层。

场地地层主要由4部分组成:道路结构层和人工堆积杂填土层、第四系全新统冲洪积黏性土和砂土层、第四系中更新统冲洪积黏性土和砂土层、白垩系泥岩层。

车站风道及横通道均需永久封端,车站主体导洞在开挖过程中因出土能力及工序衔接均需要不同程度的临时封端。在实际施工时,针对不稳定地层(黏土层、砂层)、稳定地层(泥岩层)和极端不稳定层(含水率较大砂层)局部采用了不同的封端方法。

2 暗挖地铁车站导洞封端施工

2.1 临时性封端

在南关站的施工过程中,由于施工组织安排,出现多次暂缓导洞开挖,即临时封端的情况。由于情况的多样性和复杂性,设计未明确封端的具体施工方法。

在Ⅳ级围岩段(泥岩),端部土体稳定性好,短时间(少于7 d)的暂停施工可以不封闭掌子面。但是为了掌子面的稳定,仍然需要采取一系列措施,加强对掌子面的巡视,当发现有不稳定情况时应进行临时性封闭。

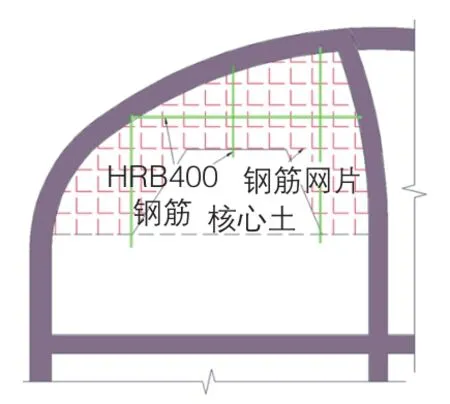

在粉质黏土层和砂层,若岩体不稳定,可考虑采用简易封端对掌子面进行封闭,即使用钢筋网片及喷射混凝土进行临时封闭(图2)。首先使用A6网格150 mm×150 mm钢筋网片整铺掌子面,使用A6钢筋钩固定于掌子面,网片搭接长度不小于20 cm。施工中发现,局部土质差或封端留置时间较长,此时在网片外层加φ22 mm@1 000 mm钢筋绑扎。钢筋及网片均伸入最后一榀钢筋格栅与土体之间,喷射C20混凝土,厚度为5~10 cm。依次按此法完成上台阶及下台阶的封端。

图2 临时性封闭掌子面 (少于7 d)

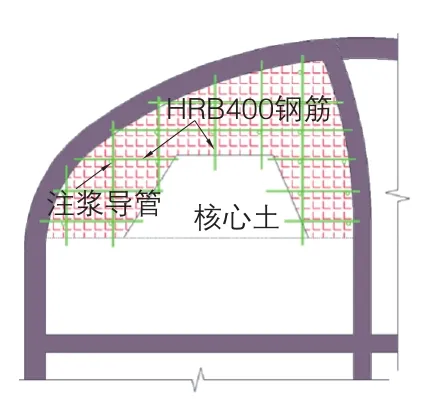

在施工过程中,出现了因工序变更或施工组织安排需暂停初支施工超过7 d的情况,只靠以上的简单支护方法无法满足要求。随着掌子面放置时间的增长,土体中的应力不断释放,会引起封端结构变形开裂,影响掌子面的稳定。这时采用导洞开挖过程中使用的注浆导管,类似于土钉墙的原理进行加固(图3)。注浆导管的插入,压紧了掌子面岩土体,提高了围岩的稳定性。遇到砂层等不稳定土体时,亦可采用此法封闭掌子面。通过导管注浆加固土体,必要时可作为深注浆时的止浆墙。封端时加密连接钢筋,钢筋节点处打设注浆导管并与连接钢筋焊接。导管长度不小于台阶高度,待喷射混凝土达到设计强度约70%时,注水泥浆加固。钢筋网片绑扎于连接钢筋内侧,网片搭接不小于20 cm。连接钢筋、钢筋网片均嵌于最后一榀格栅与掌子面土体之间,喷射混凝土厚度不宜小于8 cm,封闭时间较长时应适当增加混凝土厚度。下台阶施工方法同上台阶。

图3 临时性封端结构形式(超过7 d)

2.2 永久性封端

在南关站风道处,进行了永久性封端施工,即需要完全封闭掌子面,使其在主体结构相同的设计年限内保持稳定,且满足防水、抗震等一系列要求。

实际施工中封端需挖除核心土,掌子面土体垂直暴露,极易出现失稳情况。在封端施工过程中必须遵循“快、序、牢”的原则,即快速封闭、顺序施工、结构牢固。开挖前准备充足的方木、砂袋、钢筋、钢管等应急物资,以防突发情况的发生。本节以南关站2#风道一层导洞封端为例进行分析。

2.2.1 岩土体稳定时的封端

在Ⅳ级围岩段(泥岩),土体稳定性好,正常开挖过程中未出现砂层,掌子面及拱顶土体不易滑脱、掉落且土体中含水量低,采用了一般永久性封端施工。封端时需一气呵成,整个施工过程中不能有停顿。若开挖核心土过程消耗时间较长或土体发生不稳定变形时,开挖核心土后挂钢筋网片并喷射混凝土进行封闭。稳定土体的封端顺序为:上台阶完成最后一榀开挖并进行格栅支护,格栅与纵向连接筋通过L形钢筋搭接焊接;上台阶核心土开挖,安装封端格栅,格栅间焊接连接钢筋,连接钢筋与最后一榀格栅通过L形钢筋搭焊;上台阶注浆导管打设,注浆导管与格栅焊接,喷射混凝土,待混凝土强度满足既定要求后进行注浆加固;最后进行下台阶封端,其方法与上台阶封端方法一致。

2.2.2 岩土体不稳定时的封端

施工永久性封端时,2#风道第1层导洞遇到了黏土层中夹有砂层的情况。若按上述方法封端,需要开挖核心土且封端格栅多,故封闭时间过长。为了保证掌子面稳定,减少封端时掌子面暴露面积和时间,采用分部完成封端的施工方法。开挖至最后一榀格栅时,先正常安装外围风道格栅,保留核心土。完成外围格栅混凝土喷锚后,依次开挖并安装每节封端格栅。每完成一节格栅安装并喷锚后,待混凝土初凝后开挖并安装下一节格栅,依次完成全部格栅安装。下台阶封端时先开挖两侧,完成外围格栅安装。依次开挖并依上述步骤分别安装内部格栅及仰拱格栅,直至完成全部封端施工。该方法施工用时长,但可有效保证开挖及格栅安装时的掌子面稳定。

2.2.3 岩土体极不稳定时的封端

在风道封端施工时,局部出现了揭露的土体极不稳定、含水率很高的情况,即便采用分节开挖仍会出现封端背后土体坍落情况。此种情况下,掌子面土体稳定性控制难度大,前方岩土体将在短时间内将已经封闭完成的格栅砸压变形。此时在分节支护的前提下,继续通过加固处理来保证封端的顺利推进。为减少封端背后的土体坍落风险,在安装完一节格栅后,在格栅底层主筋上方打设注浆导管,此时土体还极易失稳,应先喷射混凝土,再打设密排注浆导管。该注浆导管间距宜控制在10~15 cm,通过导管连接封端结构与背后土体,形成棚护结构,现场情况如图4所示。

图4 岩土体极不稳定时的封端现场

大量的地铁施工均为浅埋,加之城市交通繁忙,地面若发生塌陷,将会带来严重的后果。整个封端过程必须要稳中求快。

2.3 暗挖地铁车站导洞封端施工经验总结

长春地铁南关站于2016年12月完成全部主体结构施工,并于2018年6月正式通车运行。施工过程中的现场监测和建成后的使用情况均表明,本文提出的暗挖地铁车站导洞的临时性和永久性封端方法,在施工中能够及时控制衬砌结构变形,在正式运营后也保证了永久性封端结构的稳定性。

通过这一实际施工的成功案例,总结了暗挖地铁车站导洞封端施工的经验:

1)暗挖地铁车站导洞的封端施工随着不同的地质条件变化及不同的施工需要,应根据现场情况调整封端方式,其根本原则是稳固封端处土体。在含有砂层的地质中,在封端前进行注浆加固可以起到很好的效果。

2)若遇到土体失衡、大量背后土体涌出现象时,有效的方法是采取反向压力法,即使用方木支撑已经完成封端的格栅,向涌土部位堆压砂袋,以补充损失的土体应力,在砂袋表面喷射混凝土加固。待涌土现象停止后可向掌子面打管注浆,处理稳妥后方可进行下一次的封端。封端完成后到二次衬砌或破除均有一定的放置时间,这段时间里要密切观察封端的结构变化,遇结构变形时应立即进行加固处理。

3 结语

本文首次对暗挖地铁车站导洞封端施工方法进行了全面探讨,以长春地铁2号线南关站为例,对稳定岩体和不稳定岩体的车站主体导洞的临时性封端和永久性封端施工进行分类研究,解决了暗挖地铁车站导洞封端施工稳定性控制困难的问题。结果发现,临时性封端因面临的情况复杂,需灵活按照现场情况进行封端施工设计,根据南关站的具体情况,提出了临时性封端的具体方法。同时,永久性封端需要考虑与设计年限相对应的封端工艺,本文亦对其进行了详细探讨。根据施工阶段现场监测的数据和后期的使用效果可知,此封端施工方法满足工程要求,可为类似工程提供参考。