蚌埠市产业集群发展对策分析

2021-10-14唐素梅徐小雅

唐素梅, 赵 涛, 徐小雅

(1.安徽电子信息职业技术学院 经济管理系,安徽 蚌埠 233030;2.安徽财经大学 管理科学与工程学院,安徽 蚌埠 233030)

1 产业集群概念及产业关联性分析

1.1 产业集群相关概念与关系

产业集群由企业、大学或研究机构、政府等公共组织机构、中介服务组织等四个层面构成。其中企业群指各个专业化的原材料或半成品供应商、成品的生产制造商、分包商、销售代理商、各种形式的企业服务商等;大学、科研机构是产业集群中聚集功能持续提高的重要因素、参与创新的关键主体之一;中介组织指集群内行业协会、商会、创业服务中心和律师事务所、会计师事务所、金融机构等多形式的组织机构,兼具市场的灵活性与公共服务性两方面的功能;政府及公共部门在营造区域发展的创新环境、促进集群形成与发展、规范市场行为、挖掘集群内潜在资源方面,发挥不可替代的作用,虽不是市场活动的直接参与主体,却是产业集群中一个基本结点,扮演桥梁角色。

政府部门在产业集群与行为主体之间营造协同与合作氛围,使知识、信息的传递与扩散更加准确有效;企业是最主要的市场行为主体和集群发展中的关键因子;大学和科研院所通过教育培训,使新知识、新思想渗透到企业的决策与生产经营管理之中,依靠企业生产产品,实现市场价值;中介组织帮助政府部门、市场激活资源和创新活力,4个结点结成一个有机的、相互作用的整体——产业集群。城市发展需加快技术创新,完善集群的持续创新和扩散机制,构建产业集群的社会公共服务体系,产业集群内企业沿产业链双向延伸,优化产业集群的组织结构和多层次的社会分工协作网络,规范产业集群内部企业间的竞争合作关系,营造信任、合作的群内氛围。

1.2 区域产业关联性测度与机制

1.2.1 关联性测度方法分类 关联性测度方法包括标准产业分类法、资源相似性测度法和共现分析法。

(1) 基于标准产业分类 (SIC),将同一产业分类下的两个子产业定义为关联,否则为不关联。同属于一个二位数产业下的两个四位数产业可以看作是关联的。在实证分析中,通常使用熵值法来测度区域关联多样化和不关联多样化。假设区域四位数产业i

都属于相应的二位数产业S

(g

=1,…,G

),则二位数产业份额Pg

可以由所有属于该二位数产业的四位数产业份额pi

加总得出,即公式(1):

(1)

(2) 资源相似性测度法这种方法关注产业的生产过程,通过不同产业资源使用或资源流动的相似性来测度关联性,具体做法是使用投入-产出表来计算产业之间在使用投入要素时的相似性。

(3) 共现分析法该方法用两个产业在同一经济体内共现的频率来定义。若一公司t时期在产品i上具有显性比较优势(RCA),可记为RCAxi,t>1,反之则记为RCAxi,t<1。那么,该公司t时期在产品j具有显性比较优势的条件下,在产品i上也具有显性比较优势的概率(即产品i具有显性比较优势的条件概率)为公式(2):

(2)

邻近指数φ

(proximity index)即为产品i

和产品j

条件概率的最小值,可以测度产品i

和产品j

之间的相似性如公式(3):φ

=min{P

[RCAx

,|RCAx

,],P

[RCAx

,|RCAx

,]}(3)

1.2.2 企业家精神与产业关联性 从区域产业层面来看,区域派生是从区域旧产业中发展出新产业的过程,新旧产业之间的关联性在一定程度上能够反映新旧产业之间的知识溢出,区域知识转移机制主要有4种:衍生活动、企业多样化、劳动力流动和社会网络。

(1) 衍生活动。企业衍生的关键在于企业家精神的传承,经验丰富的企业家对于新兴产业的生存至关重要,在创办新企业的过程中,可以借鉴和利用从关联产业中积累的经验和知识。大学和研究机构的衍生则主要基于科研人员的创新活动,创新精神是企业家精神的核心。

引入区位熵(集聚变量)作为企业家精神指标及影响因素。区位熵又称为专门化率,由哈盖特首次提出并运用于区域经济分析中,用于分析区域优势产业的状况,根据该值的大小衡量相关产业的发展强度。高新技术产业区位熵具体表示为某地区高新技术产业从业人员数量占背景区域整体的该产业从业人员数量的比重,区位熵越大,则表示产业集聚越明显,计算方式为公式(4):

(4)

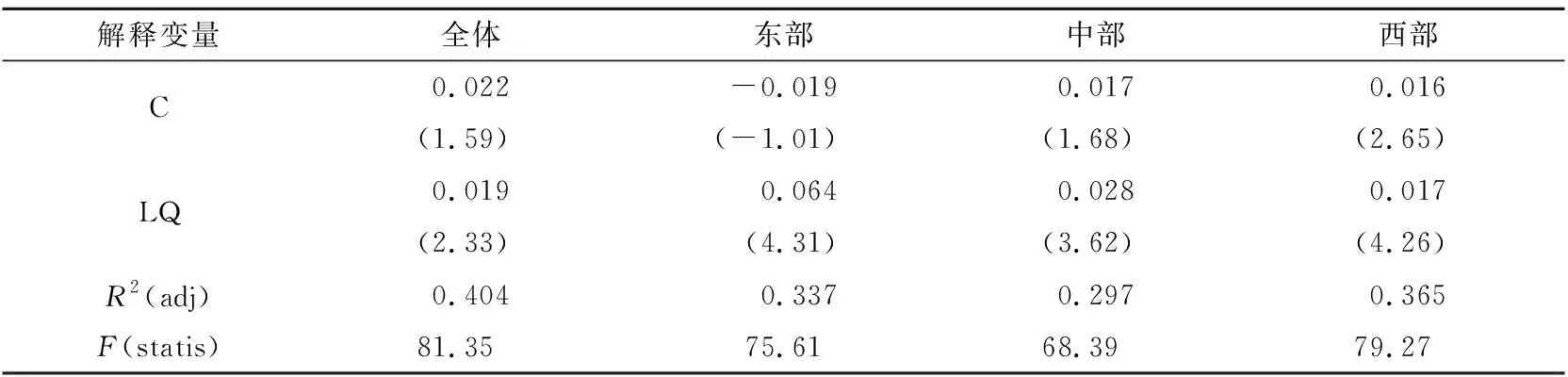

其中,LQ

表示i

地区的高新技术产业集聚程度,ei

表示该地区高新技术产业从业人数,Ei

则表示全国高新技术产业从业人数。以长江经济带为例,在对其11个省份进行回归分析,得出回归结果见表1。产业集聚变量的系数都是正的,与被解释变量企业家精神呈正相关关系,即产业集聚能够有效地促进企业家精神。简单线性相关分析的拟合度均处于0.2~0.5之间,这也说明了在高新技术产业中,产业集聚确实是企业家精神变化的一大影响因素,产业集聚程度在该区域内提高确实能够有效激发企业家精神,但同时企业家精神的未知影响因素尚有很多,例如人均GDP、 地区开放水平等,这不包括在本次研究范围之内。

表1 回归结果Table 1 Regression results

当长江经济带一个地区的高新技术产业集聚程度越高,该地区的企业家精神受到其影响提升的幅度也会越明显。将回归分析中的企业家精神指标对数化,发现其拟合优度有明显的上升,从0.404上升到了0.495,加速模型比线性模型更加适合用于测定企业家精神与高新技术产业集聚的关系及作用机理,这种加速进行的模式是实际存在的。

(2) 企业多样化。企业倾向于进入允许其利用在关联产业中发展起来的技能、能力和惯例的产业。

(3) 劳动力流动。劳动力流动是关联知识、技能和经验在企业之间、产业之间和区域内部转移的关键机制。

(4) 社会网络。企业衍生、企业多样化和劳动力流动以及研究合作等方式,企业和产业之间可以相互联系形成有利于知识在经济中扩散和流动的网络。

将关联性和社会网络纳入产业生命周期的分析框架有助于理解网络动态对经济主体间关联性两个方面的影响:新进入企业与产业中已有企业建立联系;企业退出或者现有企业解散了已有关联,导致联系破裂。如果不能及时重组创新,随着时间推移,集群内部的网络联系可能会过于紧密,导致企业在面临危机时难以进行结构性变革,产生锁定效应,需重新组织网络联系。

2 产业集群发展主要矛盾与痛点

以蚌埠市为例,产业集群发展主要矛盾与痛点表现如下:

2.1 企业再创业动能不足,创新意识淡薄

企业对面临上位城市对人力资源虹吸、与周边城市竞争、区域生态保护与开发矛盾的三层挑战认识不到位,企业现代管理、核心价值观、团队精神培育缺乏。全市年均46万的劳务净输出,企业技术创新人员、大学生等实用型人才匮乏。技术孵化能力弱,比如:军民融合仅限于电子信息产业,产业配套与协作滞后。

2.2 产业集中度不高,上下游产业链不完整

产业集中度不高,上下游产业链不完整表现为:生物基材料产业化底子薄,集中于上游L-乳酸等单体,中、下游深加工企业、开发应用、终端用户和生产性服务企业少,有技术、缺规模、无联动,产品“三个替代”困难。再如,5G产业链缺乏通信终端、基站制造企业和网规网优,核心厂商加工配套、增值能力弱。

2.3 缺少招大引强与行业龙头,要素保障未及时跟进

传统产业占全市产业的70%,规模以上工业企业数列全省第9位,龙头企业、战新产业和生产性服务业与合肥、芜湖有大的差距,经济体量低于淮安和信阳。比如,硅基新材料产业部分重大环节缺失,电子信息高端产品、核心技术、装备水准方面亟待再突破,在航空航天、生物医疗、太阳能等行业,深加工能力和应用上不足。在土地、基础设施与配套、融资、人才、信息等要素保障及亩均绩效考核、“标准地+承诺制”改革未到位。

2.4 平台建设滞后,基础配套不到位

平台建设和基础配套方面的不足表现为产学研脱节,如:新型显示、太阳能电池、玻璃制品等产业链上、下游终端和研发、制造、流通及生产服务型平台存在短板。横向合作网络未形成,企业间未建立分工与协作的关系;纵向合作中相对稳固的供应商、制造商、客商或服务商网络培育滞后,社会合作信用关系基础和纽带脆弱。缺乏高层次对外开放平台,文化、旅游、康养等新经济业态处于初始阶段,人文环境品质、城市品牌特色不强。信息网络与铁路、水运设施建设滞后,交通运输、仓储和邮政业等商贸流通业层级低,缺乏物流龙头。

2.5 服务实体经济不精准,营商环境优化空间大

服务实体经济不精准,营商环境需要优化。在促进轻工纺织、化工建材、医药食品、机械电子等传统行业转型,深耕智能制造和生产服务业,存在博弈论中的囚徒困境。在集聚区设立专项基金,提供融资担保,解决企业启动资金,在土地出让、厂房租赁或购买,强弱电水气与路网、污染物处置、物流仓储配套,奖补措施、项目申报、享受招商引资同等待遇方面,服务企业水准不高。

2.6 城市辐射能力不强,县域经济缺乏活力

与此同时,市区一体化尚不成熟,与怀远、固镇、五河、凤阳县间设施共建共享,功能耦合度低,资源整合、产业配套与分工协作少,产业拉动未显现。

3 发展路径与对策

针对蚌埠市存在的问题,本研究尝试性给出一些建议和策略:高起点培育兴产新业,改造传统产业;彰显园区特色与聚集区示范效应;推进产业聚集区平台建设与配套服务;强化产业支撑与龙头企业带动;突出“政产学研用金”合作与上下游产业链接和优化生产要素与营商环境等。

3.1 高起点培育新兴产业,改造传统产业

(1) 落实长三角一体化、合肥都市圈、南京都市圈、淮河生态经济带、中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区等部署,发挥3个国家新型工业化产业示范基地集聚和产业链优势,巩固硅基、生物基产业基础能力,加深与院所高校、央企等战略合作,支持玻璃设计院、丰原集团、中粮科技等龙头企业延链补链强链。

(2) 做强硅基新材料产业基地,壮大生物基新材料产业基地,加速军民融合产业示范基地、5G通信产业产业园、高端医药产业园建设,落实硅基产业集群项目与规划、生物基新材料重点产品产能规划与重点企业培育目标、军民融合重点建设项目、5G通讯产业2020-2025年重点实施产业化项目、高端医药产业园建设项目。

(3) 建设微电子产业园、高端医药产业园、高新区及经开区省级专用电子器件产业基地和省级军民融合产业基地、大学科技园等3个国家级和13个省级小型微型企业创业创新示范基地、全省唯一工业设计主题特色的曹山小镇。一体推进省级以上开发区规划修编和扩区,培育禹会、龙子湖、蚌山等工业集聚区,做大中国汽车零部件(滤清器)制造基地、出口基地。

(4) 坚持周调度、月推进、季观摩,统筹产业、企业、项目、园区协调发展。做实工业企业三年倍增计划、“千企千亿”改造升级计划、一企一策培育方案。建立“龙头领军+专精特新+中小细微”多梯度企业主体,培育同类或关联配套的中小型企业,打造产业联盟,优化“创客”空间,孵化一批小微企业。

3.2 彰显园区特色与聚集区示范效应

3.2.1 高起点打造高质量的“创新之城·材料之都”产业聚集示范区

3.2.1.1 硅基新材料产业 “一个发展规划,一个招商计划,一个政策保障,一个智库支持,一个推进机制,一个目标管理”,聚力新型显示材料、新能源材料、粉体材料产业及五大工程,建设凯盛科技新型显示产业园、移动能源产业园,创建玻璃新材料国家制造业创新中心。

3.2.1.2 生物基新材料产业 落实省政府《支持生物基新材料产业发展若干政策》《生物基特色产业集群建设方案》。将生物基新材料产业纳入国家“十四五”战略性新兴产业发展规划,力争国家创新链专项、国家先进制造业和现代服务业深度融合试点,省重大工程、“三高”、“三重一创”项目,能源消耗指标单列、进口关税配额。借力7个国家级、14个省级、省县域特色产业集群(基地)名录平台,创立生物基新材料产业发展研究院,打通聚乳酸全产业链,建设固镇聚乳酸产业园。

3.2.1.3 5G通信产业 抢抓新基建机遇,加速5G产品场景应用,实施“一六六五”行动,培育测试仪、射频器件、天线滤波器等科技成果在5G产业园区。开通1 279个5G基站,实现高新区、大型商业、重点医院、景区、大学城等处的5G连片,年内完成重点商街5G网络覆盖。

3.2.2 设立与沪苏浙共建共享产业园区 设立与沪苏浙共建共享产业园区,融入苏沪浙大家庭至关重要。参与长三角互联互通、区域一体化发展、省自贸区创建,引领淮河生态经济带协同发展,双向接轨合肥、南京都市圈,建立互访交流和共商共建机制。培育怀远县大富科技园(深圳)、高新区上海理工大学科技园、禹会区上海微电子产业园,禹会区上海青浦区孵化创业基地推行“创业研发在上海、生产制造在蚌埠”项目合作模式。

3.2.3 打造皖北承接产业转移集聚区 打造皖北承接产业转移集聚区要加快合六经济走廊、合淮蚌产业走廊建设发展,形成南有长江经济带,北有淮河生态经济带,中有合淮蚌产业走廊、合芜蚌创新走廊相连的综合体系,与长江、淮河“工”字形水道嵌套。推进3个老城区新材料、电子信息、高端装备产业集群建设,壮大固镇县、五河县铜陵现代产业园区。

3.2.4 创建中外国际合作产业园 创建中外国际合作产业园方面,像丰原集团、双环电子、雪郎生物等本地企业要“走出去”,与外方合作共建,昊方机电、安徽水建、中粮科技发展外向型经济,融入“一带一路”。凯盛科技集团与国际玻璃协会和法国圣戈班(SAINT-GOBAIN)、英国威联科集团(WELINK)、西班牙巴塞罗那房屋系统公司(BHS)、德国冯·阿登纳(VON ARDENNE)、德国新格拉斯(SINGULUS)、阿根廷墨林能源(MOLIN)、哈尔茨能源公司(HARZ)等建立海外战略伙伴关系。

3.2.5 加速县域产业融合 培育县域特色产业集群(基地)、专业镇建设,壮大怀远装备制造、固镇生物基、五河纺织服装首位产业;建设长三角绿色农产品——食品加工和秸秆综合利用产业园、固镇肉羊省级特色农产品优势区、省级怀远白莲坡、固镇食品产业园和怀远、固镇、禹会农产品加工产业园。

3.3 推进产业聚集区平台建设与配套服务

要打造便利的基础设施,有利于降低交易成本和物流成本,提高物流效率,促进产业集聚发展。创建公共服务平台,借助10个国家级、41个省级基地与载体,推进16个省级服务业集聚示范园区、4个省级特色小镇建设,培育省级制造业和现代服务业深度融合示范基地、静脉产业园、电商与物流快递协同园区、两岸冷链物流合作园区。建设4个国家级科技、文化、人才、考古及13个省级创新、创业、培训、旅游、文创基地和示范区(点)。优化配套服务,比如:在金融支持方面,借助“四送一服”平台,组织银企对接、聚集区专项对接,传导信贷政策。推送金融支持实体名单,发挥融资担保机构优势,建立地方征信大数据平台、中小微企业贷款风险奖补“资金池”,开展供应链金融服务,加大对金融机构窗口指导,防范市场主体套利行为。

3.4 强化产业支撑与龙头企业带动

要发挥龙头企业引领旗舰作用,引导国家级26家示范企业(产品)、省级442家企业(中心)及284项重大技术装备(产品)企业,开展技术、业态和品牌创新,分享资源、产业共生,推行制造业主辅分离。支持十强、三十佳企业做大做强。大富科技总部迁入及5G研发及生产基地、固镇县聚乳酸产业园、五河县汽摩配产业园、经开区馨联动力新能源汽车动力系统产业园项目,总投资151亿元。中科米微、碳华新材料、希磁科技、秋烨能源、中科美络项目加速。安徽芯禹8英寸MEMS晶圆项目已列入省产业规划布局。中电科仪器仪表承担了“增强移动宽带5G终端模拟器”等17项国家科技重大专项,培育以凯盛材料、壹石通为代表的5G基础材料生产企业,以40所、214所为代表的核心器件研发企业,以中电科仪器仪表、大富机电为代表的关键设备制造企业,以凯盛科技、金龙浩光电为代表的通信终端配套企业,以依爱消防、芯动联科为代表的场景应用企业。采取独资、兼并或参股方式,招引国内外制造业、服务业500强或行业龙头。

3.5 突出“政产学研用金”合作与上下游产业链接

要完善合芜蚌国家自主创新示范区蚌埠片区规划,打造“政产学研用金”六位一体体系、“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融”等全过程创新生态链。建立企业间分工协作关系,细分市场定位,实现“供应商——用户”关系产业联结模式和产品结构差异化、特色经营策略,扩充集群内企业间配套联结、集群外部联络。引入高端外商投资企业,融入全球分工、服务外包网络。利用5G云服务、AI、大数据和物联网技术,与教育、交通、医疗、民生等行业深度合作,与规模以上工业企业5G专网建设融合。

3.6 优化生产要素与营商环境

优化生产要素与营商环境可以通过减税降费、纾困解难、简政放权、“四送一服”、人才招引方式,创优“四最”营商环境,持续“放管服”改革,打造“掌上政府”,对接“皖事通办”,做优“手机扫一扫·市长助你跑”平台。培育、激发企业家精神。企业家精神本质上是一种能力,对企业财务绩效、创新绩效和企业成长转型等具有正面影响,源源不断地投入资本和知识,实现裂变,为有想法、有能力的企业家提供创新创业的环境和条件,引进和培养高层级人才、高技能劳动力,推动大学、研究机构与企业深度融合,瞄准世界前沿,向产业链上游攀登,提升产业集聚度、企业间合作行为、创新力与竞争力。

综上所述,产业集群发展,凸显聚集区规划与定位、凸显集群龙头企业与项目、凸显企业上下游链接、凸显政产学研用金融合、凸显服务平台打造、凸显要素与政策保障。因此要建立集群发展体系与产业基地,创新发展、融合发展、集聚发展、精准发展。蚌埠正处在从传统制造业向战略性新兴产业发展的转型期,推进产业集群培育,为“蚌埠制造”向“蚌埠创造”转变,实现工业经济高质量发展提供了契机与载体。以期这为蚌埠产业结构优化升级与创新,促进产业聚集与集群发展,提供了现实借鉴。