《四库全书》抄工改字动机探究

——以校勘王世贞《弇州山人续稿》为例

2021-10-13李芷莹

李 芷 莹

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730000)

目前四库学研究作为一项热门,对四库本讹误相关情况前人已做诸方面探究,就考辨问题,针对四库本与别本的校勘发现可对异文情况和类型做简要认识。吴娟将四库本中“于湖词”的谬误分为民族问题、誊录笔误、不知妄改、脱文、改字可议五类,肯定四库纂修工作贡献和存在的不足[1];狄宝心则指出“四库本径改之,因校益讹”[2]。学界对四库本异文虽已有关注,然多集中在实例分析,且异文讹误分类覆盖未全,其简单涉及评价版本优劣之处,即便肯定四库纂修的校勘贡献,亦未明确对其相关的明人空疏不学做深入讨论,抄工改字动机方面也不够突出,还有一定的研究空间。

张之洞曾广告诸生:“读书宜求善本”,现在通行易得文本,大多是经清人系统整理过的四库本,但校勘王世贞《弇州山人续稿》发现相比其他版本,四库本存在诸多异文。可见《四库全书》作为一部大型丛书,历经馆臣校勘底本、抄工誊校结合、分校覆校核对定本后仍异文颇多。那么这些异文是怎样产生的,又分为几类?我们应当如何正确看待?不同异文类型对研究又有何种影响?下面笔者拟以《弇州山人续稿》校勘实际为基础继续进行个案研究,从异文类型和产生原因的方向展开分析。

一、四库本《续稿》异文及分类

本文对吴娟《〈四库全书〉本“于湖词”版本校勘问题摭谈》中“誊录笔误”一类细分,此外,我们还发现了《续稿》中校改古雅字的现象,如四库本改普本“动见模楷”为“动见楷模”,考证底本应为王世贞引《三国志·魏志》“动见模楷焉”之典,因二者意同且后者更近于日常表达而误改。此类并不少见,“径夕不示倦色”句,原意“毋问蚤莫”从早到晚未有倦色,而四库本误会为“竟夜”,同“竟夕”意,指从头到尾一整晚。还有“余入靖来不复措意于工拙矣”等。

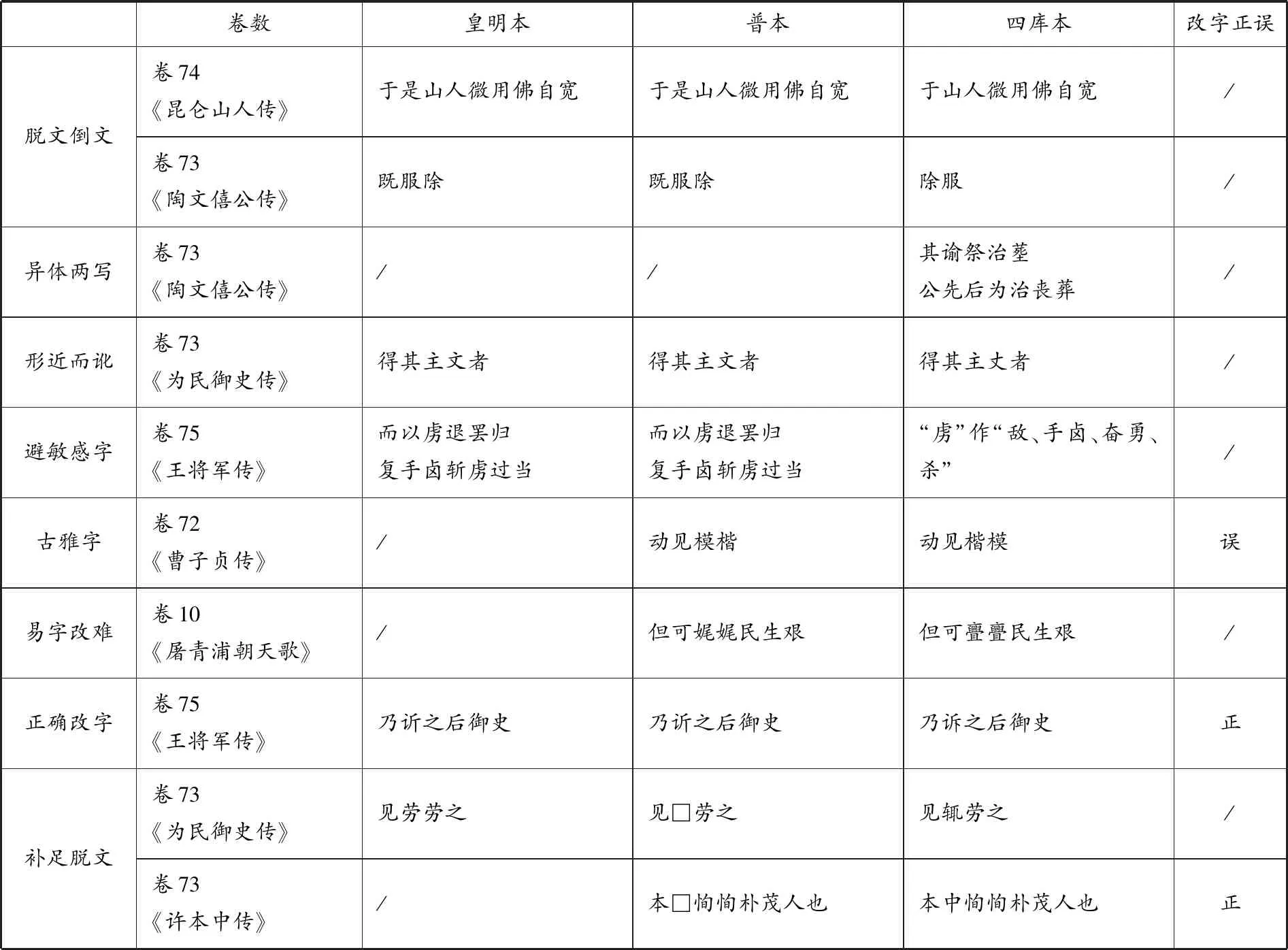

综合异文大致可分为八类,抄工笔误脱文倒文、形近而讹、混用异体字,改动敏感字、古雅字、浅易字,补正脱文等。为方便直观阅览,将部分异文举例列为下表,表格中的讹误来源于普本、四库本的对校,皇明本虽贴近底本但缺失部分篇章并不完整,故以此本作为参校。

表1 选录《续稿》卷七一至卷七九异文

表中前三类异文多是抄工无意造成的,与底本相差不大且并不妨碍理解文意,有些通用字如“文、丈”似出于古人抄写时的共识习惯,故并不需判定是非,知晓不同版本间异同和形成原因即可。而后几类异文则是刻意改字,有些改动能帮助理顺文章,但有些则会造成阅读困难或因一字之差使得文意有所出入,未能完整传达底本意旨。此类异文因其所改对底本原貌和阅读都有较大影响,需对改动正误也予以关注,从而判断四库本改字的成果,我们也能从改字成果中略微认识四库本的学术价值和影响。而无论何种异文,其产生皆有原因,即便无意为之也是一种外部环境变化作用下的内在无意识动机,《四库全书》是人力抄写而成,但人工毕竟与模式化的印刷机不同,无法完全复刻,会受到利益、精力、知识水平、时代环境、学术氛围等多方面的影响,比如追求速度以致脱倒现象出现,或学问不足致使校勘错误,因而异文形成背后也有着复杂性,值得对此进行探究。抄书离不开人力,心态又是影响行为的直接动因,那么我们在寻找异文原因的时候正可以从抄工心态来分析。

二、抄工身份与四库本改字

据表可知,《续稿》异文种类多样,作为一部官修之书,为何会出现如此多异文现象?既是上敕命人抄录,改字主体自然涉及纂修抄书之人,是他们直接导致了异文出现,而前人关注四库本改字却鲜有从抄工和心态着手,故本文探究四库本异文讹误时以此切入,首先从抄工这一主体自身会影响心态的主观因素出发,即所持的社会身份,考虑传统社会士农工商分级环境对个人状态的作用,尤其关注他们身份构成下的相应心态。誊录《四库全书》需大量抄工,其人员构成共经历三次变化,首先是保举,“令现在提调、纂修各员于在京之举人及贡监各生内择字画工致者各举数人”,由总裁“复加阅定”[3]。此法存在行贿索贿、物议纷纷弊端。后又发展为考查法,规定“各令当堂亲书数行,择其字画端正者,照数取录,以次充补,纂修、提调等官均不干预其事”[3]132。此法避免奔走经营的弊端,但亦受到限制,抄书者议叙期满后陆续离馆或因特殊原因中途离开,而额定誊录人数报缺立即需填补,要求源源不断储备,未能继续推行。又由核定人数当堂考查转为从乡试落第卷内挑取,“择其字画匀净,可供钞录者,酌取备用”[3]246,此法好处在于每三年有大量乡试落第考生,可分别在不同落第字号卷内挑取,这样既保证稳定来源,秀才身份又一定程度确保抄写质量,故经历三变后落榜秀才成为抄工最终人选。

身份变化引起了立场变化,随之心态也会发生变化。首先,从社会环境的影响整体观之,文人成为修书工程的参与者,以布衣领士人工作,暂时与统治层有了相同立场,对本朝的自信感和荣誉感更甚。在固有新朝不满前朝的文化氛围下,使其对待明人之书或存轻视,成为抄工一员时也将此自矜心理带入抄书过程而随意妄改。其次,抄工既由落榜者担任,落第士子作为特殊文人群体有特殊文化心态,自隋唐开科,依靠读书晋身便为广大士子所愿,一旦应试不中则打击巨大。秀才落榜无缘举人会试,遑论进士及第,抄书时不免带些许不平之气,然考成又激励了他们,“每誊录一名,缮字二百万者列为一等,一百六十五万者列为二等”[3]1928,并根据抄书成绩次序分别授以州同、州判、县丞、主簿官职,于是“四库书馆方开,天下寒畯争奔走求试誊录,期满得以丞簿进身”[4]。

因身份现实,奖惩直接关系到抄工改字心态,王大帅即指出:“誊录者抄书是为获取抄书报酬或得到封赏。”[5]既是抄书来谋利,自应保质量,为何还会出现“然其结果,则信手抽查,既有讹舛”[6]的情况?张升表示:纂修官和分校官都校书,纂修校底本,分校校誊录,如分校校出原书错误可记功,出于主观侥幸心理和客观人际关系,分校可能会更注重底本错误且与抄工相互掩饰[7]。依此言,分校官的注意力更集中于底本,对誊录难免有所疏忽,又因分外工作奖励及人情周转,使其包庇错误。但何灿认为此种观点还有待商榷,据《纂修四库全书档案》所附错误记过清单,还是应少记过,且检阅具有随机性,乾隆又常亲自阅书[8]。任松如据“按乾隆帝,遇事自矜明察。当时臣下,善承意旨者,往往故为脱误,以待帝之御笔指出”[9]考虑脱误是故意为之,想让皇帝彰显圣明。三者观点都有合理处,笔者则从考成制度对士子心态的影响来看。

三、考成制度及急功心态作用下的异文

抄工另寻他途跻身仕林,这种希冀抄书得官的隐微心曲作用于校改过程,伴随了整个抄写工作,抄书主体的特殊心态无疑会影响四库本异文情况,其合理性不必赘述,但心态同时又是在主客观原因作用下形成的,除了抄工身份,还可能会受到考成制度的影响,剖析致讹原因时要两者结合,且重点关注考成制度作为有力外部因素对心态的影响,当然落第现实所反映的文化水平这一现实条件也要纳入考量。我们细查异文又可据动机不同分为两大类:一为誊录错误,似为无意之举;二为校勘改字,多是有意为之。以下分情况论述。

抄书会出现笔误,虽然御史戈源提议抄书快可提前议叙的奏议被驳回(仍以五年为期),但条例依然强调议叙时字数的重要性,一旦速度成为了抄工的共同追求,不时脱倒也是常情。且抄书需“自备资斧”,为一两字额外花费不值,而如“于是”“于”脱字无碍理解,“也者、者也”更相差无几,有所错讹也就随之去。同时,求快则不一一辨别字形,以致“文、丈”“大、太”等相似字误抄,或夹杂屈才心态偶有散漫。可誊录有误亦会影响议叙,那么抄工为何不担忧求速出错?这就涉及惩罚方面,只要字画尚属公正,讹脱过多者再留一两年依然准予议叙,故即便会记过仍选择追求进度。而由于人员众多,规定再严亦有疏漏,“户部尚书王际华奏誊录姚岐谟旷课数月分校郑爔等不查报请交部议处折”[3]225就记载了誊录旷工数月未被发现之事,这也使抄工心存侥幸。还有异体字混用现象,同卷两写可据《四库全书馆研究》所载誊录状况推知[7]69,是因抄工习惯不同。但同篇多为同一人誊录,且前后所隔不过数行,不当是盲目求速所致。是否同篇亦为不同人誊抄?当时还存在为皇帝所知甚至默许的“佣书”现象,抄工抄书是为了报酬或封赏,既然雇佣价格相对经济的私家抄工可获利,同篇两写当为此原因。但此类异文并不影响阅读,无论取何本文意皆通顺未变,故不上升到判断正误的层面,只是出于校勘目的不同作相应取舍。

校勘改字内部又有区别,因避讳动机不同,先简单叙述。清代禁书十分严苛,大抵满清以外族入关,清初统治者自卑的文化心态要求易改涉及民族偏见的字,陈垣归纳清朝忌字正有“虏、戎、胡”等[10],而同字改为“边”“敌”“杀”“北兵”应为抄工习惯不一。其余异文无论改或添,都不似脱倒无意为之,但乾隆帝尤为看重校勘,甚至成果辑录为《四库全书考证》一书,且抄书责任追查也落实到个人。无意出错尚可理解,为何还会刻意改字呢?分析此类异文前,先要说明抄工校勘的奖励规定。“倘有能将原本讹字看出,签请酌改得当者,每一处记功一次”,这无疑激发了改字的积极性,且“每人日以千字为准”[3]55的要求限制了抄写字数,这就使抄工一定程度转向校勘奖赏。这一规定下确有正确改字,他校“礼乐征代”为“征伐”,理校“天子”为“天乎”。还有易字改难的情况,如“娓娓”改作“亹亹”,然抄工此处心态更为复杂,增加改字量外似用难字炫才以慰落第之憾。另“褎”字读作xiù时,颜师古注“奋褎低卬”曰:“褎,古衣袖字”,而读作yòu时亦可作“裒”,四库本便取此义改“裒”为“褎”,充分显示扎实的小学基础,由此亦可见抄工知识结构并不单一,八股取士亦有所长。

以上都是改正或改动未有影响,但也存在大量误改,对古雅字大多处理不当。复古主张促使古雅观成为王世贞理论的一个重点,不仅论书画时多次使用“古雅幽深,丰妍峭蒨”“虽时代不同,而古雅则一”[11]等语,诗文更是崇尚这一标准,文集中不少“模楷”雅语,然抄工未能尽得古意,如“然未尝不东望咄嗟茹涕也”取故园东望意,四库本改为怅望后表达惆惘之情的话语蕴藉显然不如原本。抄工汲汲于校改底本,又不能像馆臣有相关资料参阅,亦难以如“各纂修、校对等分头排勘…旁参互证”[3]266。馆臣尚有错漏,无论文化水平还是外部条件都落后的抄工刻意改字不免误失古雅义。还有部分脱文的情况,《四库全书》虽尽量取“善本”“足本”而抄[9]31,但去时略远,流传中不免散逸,脱文据恢复底本或阅读方便的不同校勘目的,可原样录取或校勘补足,四库本对《续稿》的处理态度为后者。为何选择补足?从编纂目的观之,《四库全书》要形成一部包罗宏富的丛书以弘扬文治武功,“足”应为重要的标准;从心态观之,校勘脱文可记功,故抄工也多倾向补添。但所补有存疑,“见□劳之”四库本补“辄”而皇明本补“劳”,可“见到就慰劳”和“见到劳苦人慰劳”难断何义更佳。另“跡可数□□□□当试”四库本补“也服除復”,虽能稍通文义,但缺字太多其补能否贴近原意还有待考证。抄工在处理古雅字和脱文时似受考成制度影响,有较明显的刻意校勘倾向,又囿于自身水平限制往往错改,此类异文存疑率较高,一定程度影响了四库本的质量。

四、四库本改字与明人“空疏不学”之风

以上我们另辟一路,关注四库本改字问题时从抄书主体抄工入手,且主要是从抄工心态讨论,结合会影响心态的主客观因素——身份和考成制度,对各类异文产生原因作了推断,并对改动的是非成果和存疑处有了大致了解。总而观之这部分异文还反映了明人学术的问题,通过清人对明本所做的修改,在四库本所改底本中有误的地方,对比可见明人学问方面的某些长处,来重新审视明人“空疏不学”一说。

明代评价八股文时已有“束书不观,游谈无根”言,此语原为焦竑针对当时王学流布而致学风空疏浅陋的状况所作,明中叶焦竑、杨慎等人就认识到此种风气之偏颇,晚明东林党人则力图矫正这一流弊[12]。而清人评明人亦多持无学说,顾炎武在“朱子晚年定论”中即贬斥王学之风有言:“以一人而易天下,其流风至于百有余年之久者,古有之矣…其在于今,则王伯安之良知是也…拨乱世反诸正,岂不在后贤乎!”[13]郭绍虞谈及明人治学态度时则指出:“正因明代学风偏于文艺的缘故,于是‘空疏不学’四字,又成为一般人加于明代文人的评语。”[14]由此可见,明人“空疏不学”论为多数人所认同,且多论及明代心学、讲学风气与空疏学风的承袭关系,那么明人是否真如此空疏浅陋呢?四库本对《续稿》的校改恰可视作明清人之间学问的交锋,我们可通过实例试作分析。

量化《续稿》卷七一至卷七九的八类异文,除脱文倒文、混用异体字、形近而讹三类,其余因主观目的校改而产生的异文,正确改、添九处,错误、存疑十三处,改正略逊于误,而误改又集中于对古雅字妄改、迳改。或不解典故、不通文意,又或不明王世贞独特行文风格,如最典型的“模楷”“楷模”之例,就是不知用典误改,而在文中能用到不为清人所解之典,又何谓明人皆空疏不学?再如卷十“余入靖来不复措意于工拙矣”一句,入静乃道家语,意为一种特殊的精神安静状态,胡三省注“乘其入静”曰:“道家所谓入静,即禅家入定而稍异…澄神静虑,无思无营。”[15]王世贞则好用“入靖”来表示屏除杂念的“入静”状态,清人因不识其惯用语,认为底本有误而错改。王世贞主盟文坛颇负才名,行文多沿用孤深奥典,而由此例可见,清人对于前代文坛领袖之文都尚未精深研读,遑论他人,断言空疏可谓不妥。另如不知“毋”通“母”而误解“不肯循故事歸毋留都”,错改“毋”为“谒”,使表意完全不同。且就规范性而言,明人王世贞作文时有尊重人名的意识,《弇州四部稿》《艺苑卮言》《续稿》皆称“孟轲”,不似四库本径改作“孟子”。且《明史·文苑传序》列有李东阳、李梦阳、何景明、王慎中、唐顺之、李攀龙、王世贞、归有光、袁宏道、钟惺等,无一不为明文坛引领一时风气之士,有明一代文学流派众多,明人文士风采可见一斑。若前后七子以复古为倡,文辞尽显古雅深典之色,何谓明人空疏不学?还有未开宗立派亦未入《明史·文苑传》的才子杨慎,谪居云南潜心著述,杂著百余种,更有考据学成果《丹铅录》等书,如何言其空谈心性、束书不观?空疏之风当为王学后学的部分流弊,并不能一以概之整个明文坛,且明末之际已有顾炎武、钱谦益等人对此学风作反思与纠正,其经历由明入清的过程,可谓开清人经世致用的实用风气之先。

廖可斌已对明人“空疏不学”的观点进行了讨论,他认为清代以来以阎若璩为代表的否认明代文学和学术者的说法根本经不起推敲,并对否定者所持八股取士、复古、心学三方面的共识一一作了回应,后分体裁比较明清文学成果也肯定了明人文学对清代的影响和相较于清成就上的卓越[16]。校勘《续稿》可以为此观点提供新的文献素材,从量化实例的层面打破明人普遍空疏不学的认识。清人一向不屑于明人学风,而推重自己经世致用的实学,但经世致用和考据之学皆有明人为先,且究竟是否清人学问大过明人则未然。

五、余论

本文是在校勘王世贞《续稿》诸版本时发见四库本异文问题的,清修《四库全书》作为一个浩大的文化工程,将古典典籍都系统整理,存有四库全书版本系统。今查诸书版本,都绕不开四库全书本。但因为四库既是修书又是毁书,工程与浩劫并存,谈及四库本,大多研究者习于扣上“不佳”的印象,慈波明确表示:“各本中成化初刻本文字最可据依,重刻本则录文最全,但三种明本都较罕见,特别是重刻本与翻刻本皆为孤本,而常见的四库本不佳……四库本收录的时候作出了不少改动,因而不能算是善本”[17],李春光亦指出四库本校勘辑佚方面存在不少问题,破坏了书的原貌和完整性[18]。皆认为较之其他版本四库本纰谬更多,可靠度不足以成为学术研究的可用“善本”,而学界关于四库本版本价值的褒贬之声也一直争论不休。王篤堃在《〈尚书日记〉四库本讹误考辨》一文中即指出:“比勘《尚书日记》诸版本,四库本有讹改、脱衍、倒乙诸方面问题”[19],认为四库本问题较多,需详细梳理。黄山本则认为以写本为依据的四库本要优于遗书本,肯定四库本的质量[20]。那么四库本究竟能否作为学术研究之可据版本,我们在看待这一问题时可从异文与文意角度分析。

论述明人文学所胜时,是择异文实例分析、量化部分类型正误之数讨论,这里考量四库本依旧借助量化,统观所有改动处的正误数据来分析其可信度、可用度。《续稿》卷七一至卷七九,据校勘记统计(异体字不纳入):共改动113处,除去无意讹误而无碍阅读之数(避讳、敏感字、倒文、两写等),两通9处,改正18处、讹误23处,补全脱文而文意可通17处,就数量而言,讹误确多于改正。但四库本改动处多为倒文,如“古今”“今古”“除服”“服除”“暮春”“春暮”;或因语言习惯而写法不一,如“恨”“憾”“傅”“传”“跳”“逃”,此种改动无碍读者阅读。而对于有碍文意处,虽改正略逊于误,然结合补正脱文总体观之,还是理通文意的正确数更多。且四库本讹误处,除某些大段脱文,如“然迄不使毋知,嘗夜暴有寇警”中“毋知嘗夜暴有寇警”等字缺、“有母在,何论橐”中“有母在何”字缺,会造成阅读困难,其余“东望”“怅望”、“甚或”“甚至”、“伯”“百”一类,并未影响理解文意。至于“弗起”“复起”、“迳夕”“竟夕”、“一切”“一时”等意思相反或相差较大的异文所占比例就较小了,不足以降低四库本的可用性。

综上,我们在校勘文稿时发现了四库本存在诸多异文的情况,因异文众多对其分类,后结合时代环境,从主客观影响抄工心态的身份、考成制度梳理了异文产生原因,并采取量化法对异文中的正误数作分析,为前人已谈及的明人并非空疏不学论提供了新的例证。四库本诚然存在诸多不足,但瑕不掩瑜,讹误与改正并存,甚至改正之处比重更大,又出于保存完备以便阅读的校勘目的对阙文进行修补,使其完整性比照其他诸本相对完善,并不尽如鲁迅所言“清人纂修《四库全书》而古书亡”[21],此语太过强调《四库全书》修书时对古书的破坏性。其实翻阅四库本,因避讳而致缺笔或改字很大程度上未阻碍研究进程,不影响阅读文献。至于处在王朝立场篡改史实、抄录脱漏而使文意不通或大变动处,治学之人秉持严谨的学术态度和孜孜的科研精神,出于疑问后比对其他版本校勘亦能发见错误并及时予以补正,为《四库全书补正》增添新鲜血液。故而学术研究在难以寻到其他版本的情况下可以用四库本作为一定依据,亦能广泛参考四库本的校勘成果。