美联储货币政策正常化及其对华溢出效应分析

2021-10-12杨子荣徐奇渊

杨子荣 徐奇渊

摘要:2008年金融危机后,美联储货币政策经历了从量化宽松至正常化的完整过程,这为分析未来美联储货币政策正常化之路提供了经验支持。2008年和2020年两次危机性质的不同,加之宏观政策支持力度与方式的差异,决定了经济受冲击的程度有所不同且存在结构性差异,这进一步导致了经济复苏的斜率和美联储货币政策正常化的节奏有所区别。本轮美联储货币政策正常化更加注重经济和劳动力市场的复苏,对短期通胀上行的容忍度上升。美联储货币政策调整的同时,会对中国的国际资本流动、汇率、贸易、外债、金融市场以及利率和货币政策独立性产生不同程度的溢出影响,但影响程度整体可控。中国应保持大国货币政策定力,货币政策以服务国内经济为主,同时密切关注美联储货币政策变化,合理采取措施对其溢出影响进行缓释。

关键词:美联储量化宽松货币政策正常化经济复苏溢出效应

作者简介:

杨子荣,中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员;

徐奇渊,中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员。

本文为国家社会科学基金重大项目《中央银行的逻辑与现代中央银行制度的建设》(21ZDA045)和中国社会科学院青年科研启动项目《中美金融战情景分析与中国应对策略》(2020YQNQD115)的阶段性研究成果。

当前,美国正面临货币政策正常化问题,且尚无明确的时间表,这正在成为扰动市场的重要不确定性事件。美国上一轮货币政策正常化的路径与触发标准,为预判本轮美联储货币政策正常化之路提供了经验支持。但是,考虑到2008年和2020年两次危机性质不同,财政政策强度相异,经济衰退和复苏的斜率迥异,以及美联储货币政策框架调整,本轮美联储货币政策正常化之路将表现出新的特征。作为全球第一大经济体和世界货币大国,美联储货币政策调整将对中国、对全球产生显著的溢出影响。中国应对此保持密切关注,并前瞻性地采取行动以应对可能的外部冲击。

一、2008年金融危机后美联储货币政策正常化的经验总结

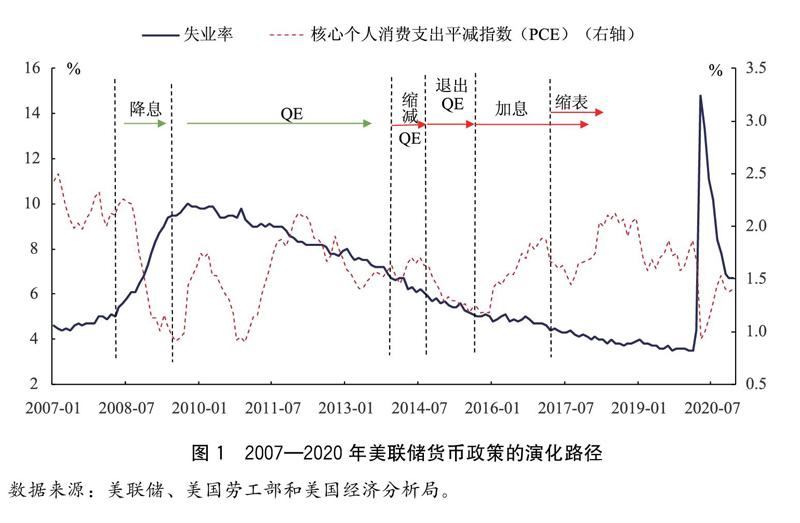

2008年金融危机后,美联储货币政策的演化路径可以概况为:“降息→零利率→应急性量化宽松货币政策(QE)→复苏性QE→缩减QE→退出QE→加息→缩表”。从2007年8月开始,美联储连续10次降息,将联邦基准利率降至零下限。在利率等常规货币政策工具耗尽的情况下,2008年11月,美联储宣布实施第一轮QE,主要目的在于向市场注入流动性,稳定金融市场和重建金融机构信用。2010年11月,美联储宣布实施第二轮QE,计划购买6000亿美元的美国国债,以解决政府财政危机。两轮QE之后,美国经济迈向复苏,但失业率仍在8%以上。2012年9月,美联储宣布实施第三轮QE,最初每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS),随后扩大至每月购买400亿美元MBS和450亿美元长期国债。前两轮QE属于应急性政策,而第三轮QE的主要目的在于促进经济复苏。观察到经济稳定复苏后,美联储于2014年1月开始缩减QE,并于当年11月完全退出QE。2015年12月,美联储开启加息进程,2017年10月,美联储正式缩表(图1)。

传统泰勒规则无法为美联储量化宽松货币政策的退出与货币政策正常化提供操作指引。美联储的货币政策目标是充分就业、物价稳定和适度的长期利率。基于美联储的货币政策实践经验,约翰·泰勒于1993年提出了泰勒规则,描述了通胀水平、产出水平和联邦基金利率之间的关系。在2008年金融危机爆发以前,泰勒规则隐含的理论利率水平与联邦基金利率能够很好拟合,泰勒规则对美联储利率决策的解釋力较强,反过来也可以为美联储货币政策提供操作指引。2008年金融危机后,泰勒规则隐含的理论利率水平与联邦基金利率发生多次偏离,传统泰勒规则的适用性面临挑战。依照传统泰勒规则,金融危机期间理论的联邦基金利率为负值。由于“零下限”的约束,美联储转而实施QE,并通过“扭曲操作”来降低长端国债收益率,以刺激投资。此外,关于美联储如何退出QE,美联储既无经验可依,传统泰勒规则也无法为其提供准则指引。

2012年12月,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议确立了伊文思规则——引入经济指标的临界值作为加息的触发标准。美联储承诺在失业率低于6.5%以及通胀率预期高于2.5%之前,将维持联邦基准利率零水平不变。从图1可知,2014年1月,美联储开始缩减QE时,美国失业率为6.6%,核心PCE为1.52%;2014年11月,美联储退出QE时,美国失业率为5.8%,核心PCE为1.45%;2015年12月,美联储重启加息时,美国失业率为5%,核心PCE为1.18%;2017年10月,美联储启动渐进式被动缩表时,美国失业率为4.1%,核心PCE为1.65%。这为后新冠肺炎疫情时代美联储货币政策正常化之路提供了经验支持。

此外,美联储更加重视前瞻性指引。2008年后美联储开始频繁使用前瞻性指引以获得更为宽松的货币政策操作空间。美联储的前瞻性指引主要分为两类:一类是正式的前瞻性指引,即美联储历次公布的FOMC利率决议中的货币政策导向,该指引经历了由宽泛到精确的模式变化。另一类是非正式的前瞻性指引,主要表现为美联储官员的讲话。2013年,伯南克关于美联储退出QE时点的讲话屡次超出市场预期,引发金融市场剧烈波动。此后,美联储更加重视前瞻性指引,积极与外界沟通,尽量抚平市场的非必要波动。

二、2008年和2020年危机之后

美联储货币政策正常化比较

两次危机性质的不同,以及宏观政策支持力度与方式的差异,决定了经济受冲击的程度有所不同且存在结构性差异,这进一步导致了经济复苏的斜率和美联储货币政策正常化的节奏有所区别。

(一)两次危机性质不同

2008年危机属于传统的经济危机,而2020年危机本质上是卫生危机。2008年危机在形式上是由流动性危机引发,向金融危机、经济危机传导和转换的过程,原理上则是由不当的房地产金融政策、金融衍生品滥用和过度宽松货币政策引起的。

2020年危机是由新冠肺炎疫情引发,生产和生活等经济活动被迫中断,进而导致经济陷入衰退的过程。在疫情爆发之前,2019年美国国内生产总值(GDP)增长率为2.2%,失业率更是创下20世纪70年代以来的新低,年均值为3.7%左右,经济整体向好。由于疫情扩散,2020年3月,美国各州发布了不同形式的“居家令”,正常的经济活动被迫中断,消费和企业投资锐减,并引发经济危机。

与传统经济危机不同,卫生危机更类似一场“暴风雪”。传统经济危机通常表现为生产严重过剩,企业大范围倒闭,失业率上升,信用关系严重破坏,原有的社会经济运行方式和内在机制出现混乱或瘫痪。卫生危机引发的经济危机主要表现为正常的生产和生活被迫中断,经济陷入萧条。如果疫情迅速得到有效控制,或在疫情期间政府通过扩张性财政政策及宽松性货币政策使得企业和家庭的资产负债表依然健康,经济的内在动能没有受到严重损害,那么疫情更类似一场短期的“暴风雪”,经济在“暴风雪”过后将快速恢复正常。如果疫情长期无法得到有效控制,经济活动始终无法正常重启,那么疫情就类似一场长期“暴风雪”,企业和家庭的资产负债表将严重坍塌,经济的内在动能遭受破坏,卫生危机也可能引发一场更加长久和深度的传统经济衰退。

(二)财政政策强度相异

在2008年金融危机初期,美国侧重于运用货币政策来补充市场流动性和稳定金融市场。随着危机进一步扩散,美国货币政策陷入“流动性陷阱”,财政政策的作用逐渐彰显。美国的财政政策主要体现在四个方面:第一,大幅退税,一次性刺激消费和投资。2008年美国推出总额约1680亿美元的《一揽子经济刺激法案》。第二,提高银行存款保险限额,以防止储户挤兑导致银行大面积破产。第三,减债及帮助借款者重组债务。2007年美国推出《抵押贷款免除债务减免法》,减轻了部分债主的偿债压力。第四,对濒临破产的公司进行并购及资助,以稳定金融市场和救助实体经济。整体来看,美国采取了扩张性财政政策应对金融危机,但力度有限。2008—2009年,美国联邦财政支出同比增速分别提高至9.3%和17.9%,较危机前的均值7%左右明显提高;同期美国联邦财政赤字占GDP比重也分别上升至3.1%和9.8%,较危机前的均值2%左右显著提高。

受2008年金融危机期间财政政策力度不足的教训影响,本轮美国货币政策和财政政策均快速、密集和大规模出台。2020年,美国先后出台了五轮纾困政策,尤其是2021年3—4月,先后通过了《冠状病毒预防和应对补充拨款法案》《家庭优先冠状病毒应对法案》《关爱法案》《薪资保障计划和医疗保健增强法案》四项法案。

资料来源:美国财政部。这四项法案的预算总额接近3万亿美元,根据美国国会预算办公室的预测,2020年美国联邦赤字规模将达到GDP的16%,这四项法案贡献过半。其中,《关爱法案》的规模最大,预算总规模接近2.2万亿美元。随着这四项法案逐渐到期和第三波疫情暴发,2020年12月,时任美国总统特朗普再次签署一项总额达2.3万亿美元的新冠纾困及联邦政府综合支出捆绑法案。其中,关于纾困计划的资金额度约0.9万亿美元。不过,这一法案具有过渡性质,时间跨度较短,难以支撑至疫情结束,且由于疫情防控资金不足,缺少对州和地方政府的援助,导致疫苗接种比例不及预期。2021年1月14日,拜登公布了一份总规模高达1.9万亿美元的财政刺激计划。该计划的典型特征是规模大、时间跨度长,且重视疫情防控以及加大对州和地方政府的援助。

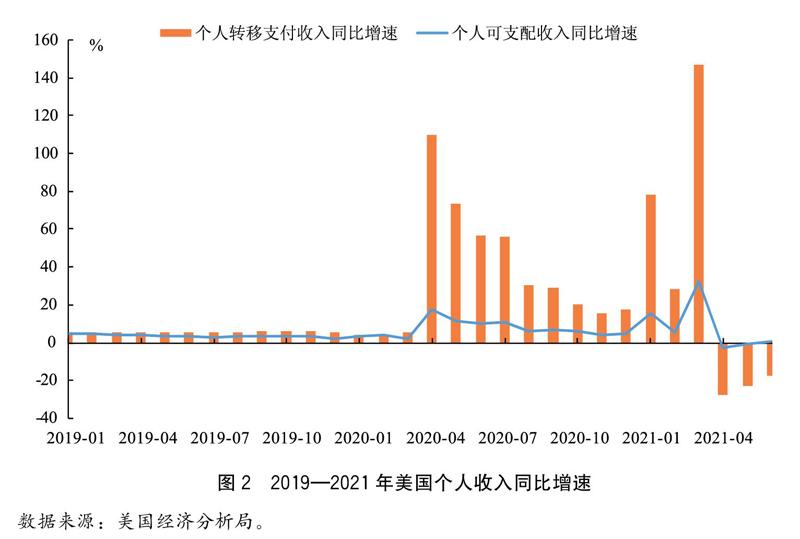

由于财政政策强度与支出结构差异,两次危机期间美国个人收入增速存在巨大反差。2009年美国失业率均值上升至9.3%,个人收入和个人支出的同比增速也分别下降至-3.1%和-1.4%。这是因为危机期间,失業率上升,金融资产价格暴跌,个人的工资和财产等收入普遍下降,个人支出也被迫削减。2020年,美国失业率均值上升至8.1%,个人收入和个人支出的同比增速分别为6.1%和-3.1%,与2009年的表现存在明显反差。这主要是因为,本次危机期间,虽然失业率上升,但政府通过纾困政策对个人进行一次性补助和向失业人群持续发放高额救济金,反而导致个人收入整体高于疫情之前,而个人支出则受疫情影响和外出活动受限而下降。

本文通过对美国个人收入的各个组成部分进行分解,发现了两个典型特征,如图2所示。第一,与疫情前相比,疫情后美国个人收入不降反增。第二,疫情后转移支付收入远超疫情前水平,并导致个人总收入及其同比增速皆超过疫情前水平。转移支付收入同比增速的高点,分别对应了美国三次大型纾困政策的实施,即2020年3月2.2万亿美元的《关爱法案》,2020年12月0.9万亿美元的纾困政策,以及2021年3月1.9万亿的美元财政刺激计划。

(三)经济衰退与复苏的斜率迥异

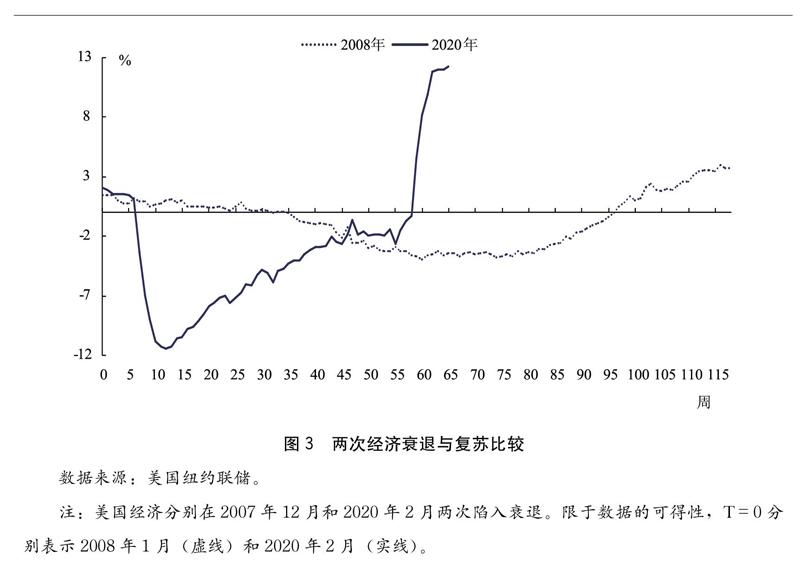

每周经济指数(WEI)是美国纽约联储开发的反映美国经济运行状况的周频数据。该指标是一个由10个实体经济活动指标组成的指数,它代表了涵盖消费者行为、劳动力市场和生产等系列因素的共同组成部分,其走势与GDP增长率基本一致。

由图3可知,两次危机期间,经济衰退与复苏的斜率迥异。在2008年危机期间,美国经济衰退历时18个月,经济衰退和复苏的斜率都相对平坦。这是因为在传统的经济衰退过程中,危机是逐步引发与连锁传导的过程,而在经济复苏的过程中,企业和家庭资产负债表也是缓慢修复。在2020年危机期间,美国经济衰退和复苏的斜率都非常陡峭,2020年2月开始衰退,4月下旬即触底反弹。2021年以来,在新财政刺激政策和疫苗接种普及率上升的带动下,美国经济复苏更是迅猛,3月下旬WEI已由负转正。美国商务部数据显示,2021年1季度美国GDP环比折年率初值为6.4%,较2019年四季度只有约1%的差距,2021年2季度美国GDP已恢复至疫情前水平。这意味着在本次危机中,美国经济衰退时长将远远短于2008年。这主要是因为,本次危机本质上是卫生危机,政府通过巨额的财政刺激政策与天量宽松的货币政策,尽力保障了危机期间美国家庭和企业的资产负债表健康。随着疫苗接种的普及和经济正常化重启,美国经济得以快速恢复。

三、本轮美联储货币政策正常化之路

2020年8月,美联储调整了货币政策框架,对短期通胀容忍度提升,更加重视就业。根据美联储对于美国经济前景的预测,美联储缩减QE的窗口期将至,提前加息的概率在提升,但也不能排除其他潜在因素会影响美联储货币政策正常化的进程。

(一)美联储调整货币政策框架

2020年8月27日,FOMC发布《长期目标和货币政策策略声明》,对其货币政策框架进行了调整。该修订主要包含三个方面。

第一,美联储将通胀目标转变为“平均通胀目标制”,即寻求在长期内实现平均2%的通胀水平。如果前期的通胀水平持续低于2%,美联储将在此后的一段时间内实现略高于2%的通胀率,以避免通胀持续低迷引发长期通胀预期。这意味着,如果美国通胀水平短期内超过2%,美联储可能不会立即采取行动。不过,美联储并未就其能够容忍的通胀程度和时长做出明确界定,这增加了货币政策的灵活性,也使得美联储货币政策更难预测。

第二,就业目标由双向“偏离”改为单向“缺口”,就业的重要性获提升。美联储对就业缺口的评估由“就业人数对最高水平的偏离”修订为“就业人数对最高水平的不足”。在新框架下,美联储将更加重视促进就业,允许劳动力市场出现一定程度的过热,并关注劳动力市场发展不平等的结构性问题。这实际上继承了伯南克与耶伦对产出和就业更加重视的一贯性。伯南克曾对传统泰勒规则进行过修正,赋予了产出缺口更高的权重,将产出缺口的系数由0.5提升至1。耶倫则在多个场合反复强调自己对劳动力市场的关注,除了失业率外,还担忧劳动参与率的下降。

第三,强调金融风险的重要性。美联储明确强调,可持续的充分就业和物价稳定依赖于稳定的金融体系,美联储在实现其双重使命的同时,也会对风险平衡进行评估,金融系统性风险是影响其决策的重要因素。

综合来看,美联储新的货币政策框架仍然以物价稳定和充分就业为两大政策目标,但目标重心更侧重于充分就业。这主要是由于美联储面临着更为复杂的国内外环境,经济增长成为重中之重,且长期低通胀环境弱化了美联储对通胀风险的担忧。

首先,美国面临长期“低增长”压力。一方面,2012年以来,美联储对于美国经济潜在增速中枢的估计已从2.5%下降至1.8%,美国经济面临生产率趋势性下降带来的长期增速下行压力。后疫情时代,财政扩张空间收窄,企业和家庭资产负债表仍需时间修复,僵尸企业占比和商业银行不良贷款率提高等,都将进一步限制美国经济增长。经济长期低迷将进一步催化美国国内日益加速的贫富差距与民粹主义,这使得美联储不得不越来越关注经济增长问题。

其次,美国财政收支再平衡与货币政策正常化都高度依赖经济增速提升。新冠肺炎疫情以来,巨额的财政支出在支撑经济避免陷入传统的经济衰退的同时,也使得美国财政赤字迅速扩大。2020财年,美国联邦财政赤字已达到创纪录的3.1万亿美元,联邦财政赤字占GDP的比重也从上一财年的4.6%攀升至15.2%,创下1945年以来新高。2020财年,美国公共债务达到21万亿美元,相当于美国GDP的102%。由于美联储将联邦基准利率降至零水平,美国政府债务利息支出并未显著增加,但这也限制了美国货币政策正常化。未来美国财政收支再平衡和货币政策正常化都将高度依赖经济增速提升。

资料来源:美国财政部。

再其次,美国劳动力市场不均衡复苏,就业复苏慢于经济复苏。2020年4月,美国非农就业人数减少2053.7万人,失业率飙升至14.7%,创下大萧条以来最高纪录。随着经济重启,失业率逐步下降,但劳动力市场复苏速度慢于经济复苏。2021年2季度,美国GDP总量已超过疫情前水平,但劳动力市场的恢复预计仍需更长时间。此外,美国劳动力市场呈现不均衡复苏态势。2021年7月,一方面,劳动参与率为61.7%,显著低于疫情前2020年2月的63.3%。另一方面,美国失业超过27周以上人数仍高达342.5万人,占比达到39.3%,绝对规模和占比都远超疫情前水平,这意味着未来就业市场的恢复将更加艰难。

资料来源:美国劳工部。

最后,美联储调整通胀目标制的主要依据是菲利普斯曲线平坦化。20世纪80年代以来,美国一直面临相对陡峭的菲利普斯曲线,即失业率与通胀水平存在一种明显的交替关系,这是泰勒规则有效的前提条件。如果失业率已降至自然失业率水平以下,美联储却不采取加息行动来抑制经济过热,可能导致较高的通胀前景。但2008年金融危机后,菲利普斯曲线愈加平坦化,即失业率下降并不一定会带来通胀前景的上涨。如果在失业率下降至自然失业率以下时,美联储立即加息,反而可能引发经济紧缩。

整体而言,美联储将更加关注就业,对通胀短期上行的容忍度提升,货币政策灵活性增强,这意味着依据过往经验对美联储货币政策正常化路径进行预测将更加困难。对于未来美联储货币政策正常化之路,应结合其过往经验、新货币政策框架以及本次危机的特征展开分析与预测。

(二)美联储对于美国经济前景的预测

疫情是左右美国经济的核心因素。疫情以来,美联储在不同时点对于美国经济前景的预测差异显著。2020年9月美联储预测,2021—2023年GDP增速分别为4%、3%和2.5%,失业率分别为5.5%、4.6%和4%。由于疫苗接种率的普及,2021年3月美联储大幅提高经济前景预测,2021—2013年GDP增速分别为6.5%、3.3%和2.2%,失业率分别为4.5%、3.9%和3.5%。

资料来源:美联储。

伴随着对美国经济前景预测的变化,美联储关于货币政策正常化的信息也不断更新,如图4所示。虽然美联储仍然认为在2023年之前不会加息,但是美联储内部支持提前加息的人数不断增加。2020年9月的点阵图显示,美联储官员中支持2022年加息的仅1人,支持2023年加息的为4人;而2021年6月的点阵图显示,美联储官员中支持2022年加息的增加至7人,支持2023年加息的增加至13人。

美联储在2021年7月议息会议中,决定“按兵不动”,维持联邦基金利率目标区间在0~0.25%,并继续每月增持至少800亿美元的国债,以及至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券。美联储表示将维持宽松性货币政策直至劳动力市场状况已符合委员会评估的充分就业水平,并允许通胀在一段时间内适度超过2%。美联储认为,在疫苗接种普及率提升和强有力的政策支持下,美国经济活动和就业指标都有所改善,目前的通胀上行只是短期因素。美联储在未来的货币政策决策中,将广泛考量各种讯息,包括公共卫生数据、劳动力市场状况、通胀压力与通胀预期指标以及金融与国际形势发展。

(三)美联储货币政策拐点预判

美联储缩减QE的窗口期将至。首先,截至2021年8月15日,美国每百人接种疫苗约107剂,且可能在秋季启动新冠疫苗加强针接种,经济有望全面正常化重启。

资料来源:美国疾病控制与预防中心。在1.9万亿美元财政政策的支持下,企业和居民的资产负债表未受严重破坏,企业将快速恢复生产,居民在重归就业后消费有望回归,美国经济可能摆脱疫情泥潭。其次,通过观察2021年下半年的经济运行状况,美联储拥有充足时间对经济的健康状态和未来前景做出判断。考虑到当前的金融市场对于美联储货币政策转向非常敏感,为了不重蹈2013年“削减恐慌”的覆辙,美联储将加大与市场沟通力度。据美联储年初估计,2021年底美国失业率将降至4.5%,核心PCE上升至2.2%,彼时经济表现远好于2014年开始削减QE时的状况。2014年1月美联储开始缩减QE时,美国失业率为6.6%,核心PCE为1.52%。因此,2021年下半年美联储缩减QE的窗口期将至,最迟不晚于2022年上半年。

美联储提前加息的概率在提升。美联储加息时点,不仅受经济复苏和劳动力市场恢复情况的影响,还受通胀上行幅度与持续时间,以及美联储对通胀的容忍度的影响。根据美联储2021年3月议息会议的点阵图显示,虽然整体支持2023年底之前不加息,但仍有部分官员支持2022年和2023年加息。此外,从美联储历次议息会议的点阵图变化来看,支持2023年加息的官员数在不断增加,且支持提前至2022年加息的官员数也在增加。基于当前时点美联储关于美国经济前景的预测,美联储在2023年底之前加息的概率在提升。如果未来美国经济超预期复苏,劳动力市场也强劲复苏,或通胀意外走强,超出美联储容忍度,美联储也可能会提前加息,2022年加息的可能性也不能完全排除。

(四)影响美联储货币政策正常化的潜在因素

第一,如果病毒变异导致现有疫苗效果打折甚至失效,美联储可能会推迟货币政策正常化。疫情是影响美国经济复苏的核心因素,而经济复苏节奏则影响着美国货币政策正常化进程。美国的疫情防控策略是通过疫苗的广泛接种以实现群体免疫,这对疫苗的接种率与有效性要求极高。近期产生新的新冠病毒变异株,且传染性增加,世界卫生组织表示全球范围内应对此密切关注。此外,由于全球的疫苗生产能力有限且分配不均,世界各地区无法同步完成疫苗接种,这意味着新冠病毒可能在世界范围内长期存在且不断变异。即便美国优先完成疫苗的广泛接种,但新的新冠病毒变异株仍然可能对美国产生威胁,甚至导致其疫苗失效,再次陷入疫情泥潭。

第二,如果通胀大幅上行,且超出美联储容忍度,美联储可能会提前启动货币政策正常化。在新货币政策框架下,美联储开始推行平均通胀目标制,对通胀短期上行容忍度有所提升。如果通胀上行幅度过大,持续时间较长,美联储可能被迫提前采取行动。受低基数效应、全球大宗商品价格上涨和财政刺激政策下的经济复苏等因素影响,美国通货膨胀率有望继续走高。一方面,世界银行在2021年4月20日发布的半年期《大宗商品市场展望》中表示,在全球经济反弹和增长前景改善的提振下,2021—2022年全球大宗商品价格大概率保持坚挺,这会对美国产生输入型通胀压力。另一方面,2021年8月10日,美国参议院通过1万亿美元的一揽子基建计划,计划在未来5年将拨款5500亿美元作为联邦支出,用于升级美国的道路、桥梁、隧道、机场、铁路网和电网等;11日民主党再提一项3.5万亿美元的超大规模预算决议。尽管这两项法案最终能否顺利通过尚存在不确定性,但两党大概率会在具体规模和支出结构上达成妥协后推出最终方案,而这无疑将会进一步推高美国通胀。2021年7月,美国消费者物价指数(CPI)同比增速上升至5.4%,反映出美国通胀压力较大。

第三,如果美国长期国债收益率再度快速上行,美联储可能面临两难局面。2021年以来,美国10年期国债收益率快速上行,涨幅巨大,从1%以下一度突破1.7%后缓慢平稳。美国长期国债收益率快速上行,除了受经济前景改善、通胀预期提升以及疫情导致的经济下行风险降低这些因素影响外,还与美债供过于求有关。为了应对疫情,美国推出巨额纾困政策的同时,美债供给也大幅增加。2020年美债总额高达27.7万亿美元,同比增长42.6%。新增美债主要由美联储和美国国内投资者购买。随着通胀预期提高,美债对于投资者的吸引力下降,美债供过于求,利率趋于上行。如果未来美债收益率再次快速上行,美联储将面临两难局面。如果美联储继续增持美债,即向社会提供过度充裕的流动性,可能导致经济过热和通胀快速上行;如果美联储缩减QE,那么美债收益率可能加速上行,提升政府融资成本,加重财政负担。

四、美聯储货币政策正常化对中国的溢出效应及应对建议

美联储货币政策正常化会对中国的资本流动、利率、汇率、金融市场等产生溢出效应。中国应密切关注美国货币政策正常化的进程,评估其对中国溢出效应的方向与程度,并前瞻性采取措施以应对可能的外部冲击。

(一)美联储货币政策正常化对中国的溢出效应

美国是全球第一大经济体和世界货币大国,美联储货币政策正常化必然会对中国产生溢出效应。溢出效应的方向与程度,既取决于美联储货币政策调整的幅度与节奏,也受中美两国经济基本面的差异以及利差等因素的影响。

美联储货币政策正常化将引导短期国际资本回流至美国,但对外商直接投资(FDI)影响有限。美联储货币政策正常化意味着美国利率提升和美元指数走强,美国金融资产对短期国际资本的吸引力增强,中国将面临资本外流压力。如果中国经济周期与美国基本一致,同时中国也提升利率水平,那么短期国际资本可能不会或较少从中国流出。如果中国经济复苏后劲弱于美国,那么即便中国提高利率水平,也可能难以阻止短期国际资本流出。与短期国际资本相比,FDI更注重长期投资效益,主要关注一国长期的经济走势和投资效率等。2020年中国FDI流入同比增长4%,至1630亿美元,超过美国为成全球最大外资流入国,这表明中国对于FDI仍具有持续吸引力。

美联储货币政策正常化可能给人民币带来贬值压力。美联储货币正常化可能引导中美利差收窄和国际资本回流至美国,人民币兑美元汇率短期存在贬值压力。一方面,人民币汇率贬值意味着中国出口产品的竞争力增强,客观上有利于中国对美出口;另一方面,人民币汇率贬值会增加中国企业境外美元债务压力,偿债负担将加重。

美联储货币政策正常化可能会对中国金融市场产生冲击。一方面,中美股市存在一定的联动性,如果美联储货币政策正常化导致美股回调,风险可能会传染至中国股市;另一方面,美联储货币正常化引导国际资本回流至美国,将会导致中国的流动性收紧,驱使信贷被动收缩和金融资产价格回调。

美联储货币政策正常化可能影响到中国货币政策的独立性。面对美联储货币政策调整对中国经济和金融产生的溢出效应,中国可以选择被动接受或主动采取措施进行缓释。如果中国选择保持货币政策的独立性,则只能被动接受美国货币政策的溢出影响。如果中国选择主动采取措施,缓释美国货币政策的溢出影响,则可能削弱中国货币政策的独立性。中国采取缓释措施的效果以及货币政策独立性受影响程度,在一定程度上受中美经济周期和金融周期错位程度的影响。

整体而言,美联储货币政策正常化对中国溢出影响程度有限。首先,人民币汇率双向波动特征增强,跨境资本流动总体稳定,国际收支基本保持平衡,对外债务整体可控,中国经济有能力自我消化美联储货币政策正常化的溢出影响。其次,中国率先控制住疫情和经济恢复增长,经济内在动能相对健康,经济复苏韧性较强,且货币政策提前完成正常化,中国有良好的经济基本面和充足的货币政策空间来从容应对美联储货币政策正常化的溢出影响。

(二)中国应对建议

第一,保持大国货币政策的独立性和定力。作为世界第二大经济体,中国拥有足够的外汇储备、经济纵深和政策工具来应对美联储货币政策调整带来的冲击,应保持大国货币政策的相对独立性和定力。美联储货币政策正常化对中国溢出影响程度有限,且人民币汇率双向浮动特征增强,中国宏观经济和国际收支能够很好地实现自我调节与稳定。中国应珍惜正常的货币政策空间,货币政策以服务国内经济为主,同时密切关注美联储货币政策的正常化节奏,采取合理措施对其带来的溢出影响进行缓释。

第二,加强宏观审慎监管,必要时实行资本流动管理。首先,中国应坚持金融开放的大方针不动摇,稳慎推动金融对外开放。其次,中国应树立整体安全观,统筹开放与安全,强化风险管理能力,推动高质量的金融对外开放。最后,加强宏观审慎监管,提前准备好缓解资本外流的政策工具箱,例如加强对资金转移海外的审查,打压地下钱庄等。如果在较长时间内持续发生大规模资本外流,中国在必要时还可以考虑加强资本流动管理。

第三,坚持“双循环”新发展格局,保障产业链的竞争力与安全性。首先,坚持“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,以应对日益严峻的新外部环境变化和自身发展阶段的内在要求。其次,继续发挥和强化中国产业链完整的优势。产业链在国际竞争中的位置,不仅取决于核心技术的节点,还取决于产业链的完整性与不可替代性。中国应积极利用产业链完整的优势,保障产业链的竞争力与安全性。

参考文献:

1.陆晓明:《从泰勒规则到伊文思规则——美联储利率决策框架的演变及未来发展》,《国际金融研究》2013年第4期。

2.栾稀:《美联储平均通胀目标制对美债收益率的影响》,《中国外汇》2020年第18期。

3.盛松成:《美联储政策目标重心已发生实质性变化》,《经济参考报》2021年4月27日。

4.杨盼盼、徐奇渊、杨子荣:《复盘新冠疫情下的美国经济政策》,《当代美国评论》2021年第1期。

5.杨子荣:《美国新财政刺激计划与经济超预期复苏》,《中国外汇》2021年第7期。

6.余永定:《现阶段美国宏观政策点评及中国的应对措施》,中国金融四十人论坛微信公众号,2021年5月8日。

7.Alabn William Phillips.The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom,1861-1957.Economica.1958,25(100).

8.John B.Taylor.Discretion Versus Policy Rules in Practice.Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy.1993,39.

9.Peter Hooper.,Frederic S.Mishkin.,Amir Sufi.Prospects for Inflation in a High Pressure Economy:Is the Phillips Curve Dead or is It Just Hibernating?US Monetary Policy Forum Paper,2019.

10.World Bank.Commodity Markets Outlook,October,2020.

責任编辑:郭霞