抗战胜利后湖北省的汉奸逮捕、审判和刑罚执行

2021-10-12段振华

段振华

抗战胜利后,如何惩治汉奸问题,涉及面广,情形复杂。各地惩治汉奸的情况不尽相同:处理汉奸条例不适用东北等地区,其另有一套规定;(1)《处理汉奸条例不适用于东北》,《申报》(上海版)1946年3月24日,第1版;张雅倩:《从汉奸到战犯:二战后国民政府处置“台籍汉奸”的法律转换及争议》,《近代中国》2020年第1期。华北地区也有其单独的审判体系,汉奸覆判案件由最高法院北平分庭就近处理;(2)《最高法院在平设立民刑分庭》,《申报》(上海版)1946年4月25日,第2版。甘肃、青海、宁夏等地则未见有审判汉奸的数据统计。(3)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑 第3编 政治(1),江苏古籍出版社1999年版,第362—363页。湖北省有其特殊性,由于沦陷区和游击区犬牙交错,其汉奸审判系统有现成可资利用的,也有需要战后重建的,具有过渡性特征。(4)湖北高等第六分院成立于1946年1月8日,在此之前,战时司法辖域划分办法仍然发挥作用。具体见:《湖北高等法院致第五、六、九战区司令长官司令部等代电》(1945年4月13日),湖北省档案馆藏,LS007-001-0208-0001。湖北省的汉奸案侦查人数和审判人数众多,在各省中位列第四位。(5)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑 第3编 政治(1),第362、365页。

当前,学术界对惩治汉奸问题的探讨,一是关于审判汉奸的个案研究,如经济汉奸、宗教汉奸等典型案例(6)王春英:《战后“经济汉奸”审判:以上海新新公司李泽案为例》,《历史研究》2008年第2期;朱英、郝昭荔:《战后审奸中的派系之争与司法混乱:以青岛丁敬臣案为例》,《江苏社会科学》2014年第3期;付海晏:《上海静安寺“汉奸和尚案”研究》,《近代史研究》2017年第1期。;二是对全国审判汉奸情况进行整体研究(7)王侃:《抗战时期附敌各阶层分析与国共两党的肃奸政策》,浙江大学博士学位论文,2002年;马学磊:《国民政府对汉奸的政策(1931—1949)》,南京大学硕士学位论文,2010年;冯兵:《抗战胜利后国民政府惩奸立法研究》,《甘肃社会科学》2014年第2期。;三是从区域视角对审判汉奸情况进行考察(8)郝昭荔:《战后国民政府在青岛的政治接收与肃奸》(1945—1948),华中师范大学硕士学位论文,2015年。。对湖北省的汉奸惩治问题,尚未见有公开发表的专论,部分论著中虽间有涉及,往往语焉不详,如关于湖北省的汉奸人数问题,或者数据上不完整,或者解释上有讹误。(9)在说明湖北省审奸数字时,往往只引用《中华民国史档案资料汇编》第5辑 第3编 政治(1)1944年11月至1947年2月间的统计数字;在说明武汉区审判汉奸案件数量时,引用的却是湖北高等法院该段时间的数字,参见湖北省地方志编纂委员会编《湖北省志·司法》,湖北人民出版社1998年版。而就惩治汉奸的过程来看,多聚焦于审判环节,较少将对汉奸的逮捕、审判和刑罚执行各环节做整体考察,尤其对刑罚执行(包括减刑、假释和赦免等)缺乏深入探讨。有鉴于此,本文拟利用湖北高等法院司法审判档案,参以民国时期报刊、湖北抗战史料等,对抗战胜利后湖北省的汉奸逮捕、审判和刑罚执行各环节作逐一考察,以说明其惩治汉奸的基本情况。

一、“两步走”:汉奸的逮捕

湖北省的逮捕汉奸工作和抗战胜利后的接收复员工作同步展开。在实施过程中,省属各县和武汉地区逮捕汉奸工作有所差异。

省属各县的抓捕行动,与战后接收进程一致,集中在1945年8—10月间,主要由驻军或县属自卫武装负责执行。(1)应城、长阳、石首、竹溪、黄冈、浠水、阳新和蕲春等县采取捉大放小的原则,重点缉拿重要汉奸分子,因而有不少遗漏。例如,黄冈县将伪组织重要汉奸及罪行昭著者,如罗荣衮、林子光、段海珊、黄河清、黄吉甫、石火棠、邵小斋、石松林、陈协钦、韩老太爷、陈才育、江求儿、黄上亢、张金波等缉捕后,移交湖北高等法院第六分院侦办;而其余各乡镇先后拿解的汉奸,以罪证不足、法院复员不到位、羁押困难等原因,临时改为商家具保、随传随到的办法处置,“漏网者仍居多数”。(10)《黄冈县抗战史料》(1946年),湖北省档案馆藏,LS003-005-5468。(2)天门、崇阳、通城、宜昌和监利等县群众对汉奸仇恨较深,要求政府就地法办,因而对一些民愤极大的汉奸实施就地枪决。如通城县政府,虽拟按照《惩治汉奸条例》“依法侦审判决”,但“惟本县两度沦陷,受害最烈,全县仇奸之情绪较高,乃悉数逮捕,继即将罪行昭著之奸首如谢天香、黄龙甲、郑维新、黄士达、程云汉、戴官福、王炳南、张桂堂、黄国柱等先后枪决,以昭炯戒”。(11)《通城县抗战史料》(1946年),湖北省档案馆藏,LS003-005-5527。(3)通山、当阳、公安和大冶等县则侦查较为细致,尽量悉数逮捕。如当阳县“叶前县长景福回县后,侦骑四出,曾捕获河溶、淯溪、县城、慈化、普尖、漳沮等乡镇之大小汉奸百余人,依法惩治;胡前县长次平接手办理者,计有数十人,奉令移送宜昌高一分院法办”。(12)《当阳县抗战史料》(1946年),湖北省档案馆藏,LS003-005-5509。(4)秭归、远安、兴山、五峰、枣阳、保康、罗田等县,或因沦陷时间短,或因民众民族正义感强,未见有汉奸情事。如枣阳县“伪组织一名词在枣阳殊不适用,二十九年寇盘踞枣阳月余,亟思觅一傀儡人物而无人应,寇至则民去,寇去则又来,有寇之地,人烟断绝”(13)《枣阳县抗战史料》(1946年),湖北省档案馆藏,LS003-005-5498。,罗田县“本县于二十七年十月及三十一年十二月被敌军两次占领,因全县人民均同仇敌忾,不能策动奸伪组织为虎作伥,以逞其以华制华之阴谋毒计”。(14)《罗田县抗战史料》(1946年),湖北省档案馆藏,LS003-005-5483。(5)应山和光化等极少数县份对惩治汉奸事宜缺乏正确认识,处理较为随意。如应山县“当刘县长丹仙之初返县也,以惩办汉奸条例尚未公布,办理司法案件无人,兼之自卫力薄,经济奇绌,对于汉奸怀存宽大,不但小汉奸在逃,或已死之大汉奸未办,即未死未逃之汉奸,亦均未办”(15)《应山县抗战史料》(1946年),湖北省档案馆藏,LS003-005-5530。,光化县“汉奸除陈和丞潜逃外,余均落网送交光化地方法院管押,逾时不久又复开释,其余各犯未奉明令通缉,亦未捕获,始终逍遥法外,未受任何惩处”。(16)《光化县抗战史料》(1946年),湖北省档案馆藏,LS003-005-5499(1)。

武汉是湖北省逮捕汉奸的重点地区,逮捕行动的执行机构先后为武汉军宪警联合督察处和武汉警备总司令部。(17)武汉军宪警联合督察处成立于1945年9月23日,同年11月30日撤销,其后续事宜移交武汉警备总司令部办理。接收复员以来,武汉地区对汉奸共有四次集中抓捕行动(军宪警联合督察处仅负责第一次),据1946年5月28日《武汉日报》报道:

武汉警备总司令部郭总司令奉调新职,履新在即,行前饬属举办警备工作检讨周,并定第一日(即二十七日)为肃奸日,已志在报。顷悉该部稽查处昨已会同宪警分途缉捕,共捕获汉奸李辑五等二十一名,正初步侦讯中,此为该部第四次肃奸。其第一次肃奸,系于上年十月一日举行,由前军宪警联合督察处主持,捕获汉奸计三百三十二名。第二次肃奸系于上年十二月十日举行,捕获汉奸计一百〇二名。第三次肃奸系于本年三月三日举行,捕获汉奸计四十二名。均由该部稽查处主持办理。此外,经人检举调查确实陆续捕获者,计一百八十七名,均经分别移送高等法院暨湖北省保安司令部判处。鄂垣罪迹昭著之汉奸,经此四次清肃,已漏网无几矣。(18)《武汉赓续肃奸昨捕获奸逆廿余人》,《武汉日报》1946年5月28日,第3版。

接收复员时期对汉奸的集中逮捕结束后,其后湖北省内汉奸以零散逮捕为主,大体有三种情况:一是司法警察官署的逮捕。如1946年10月,文运祥案起诉书载:“文运祥,于民国三十年充伪保安中队长,率队在崇阳古石岭高石湾抢劫王维武之财物,并奸淫其妻室。敌人投降后,案由王维武诉,经通城县司法处呈送来院。”(19)《湖北高等法院检察处关于检送文运祥充任伪职及抢劫奸淫等汉奸行为案卷宗、起诉书并请办理的片》(1946年10月16日),湖北省档案馆藏,LS007-003-2746-0001。二是汉奸自首。如1946年7月31日,云梦县司法处呈文湖北高等法院:“查本处前以本县汉奸刘俊安、刘树槐凭藉敌伪势力勒派粮款呈请明令通缉一案,兹因该刘俊安等已于六月三十日自行向本处投案,当经予以讯押侦查完毕,即行检卷呈送钧院核办。”(20)《云梦县司法处关于汉奸刘俊安、刘树槐已自首到案讯押请予取消其通缉令的呈》(1946年7月31日),湖北省档案馆藏,LS007-006-6299-0004。三是受害人扭送。如受害人石选臣在大智门火车站被日本宪兵队帮办陈庆福扣留,随身携带的钱财货物被一并吞没。武汉收复后,石选臣途遇陈庆福,将其扭送至宪兵队转递法院起诉。(21)《湖北高等法院刑事庭关于陈庆福汉奸案的判决书》(1946年1月17日),湖北省档案馆藏,LS007-011-3754-0001。上述情况各地均有发生,以司法警察官署逮捕汉奸最为多见。而汉奸投案自首和被受害人扭送到案的现象说明,当局的惩奸行动在社会上造成了一定声势。

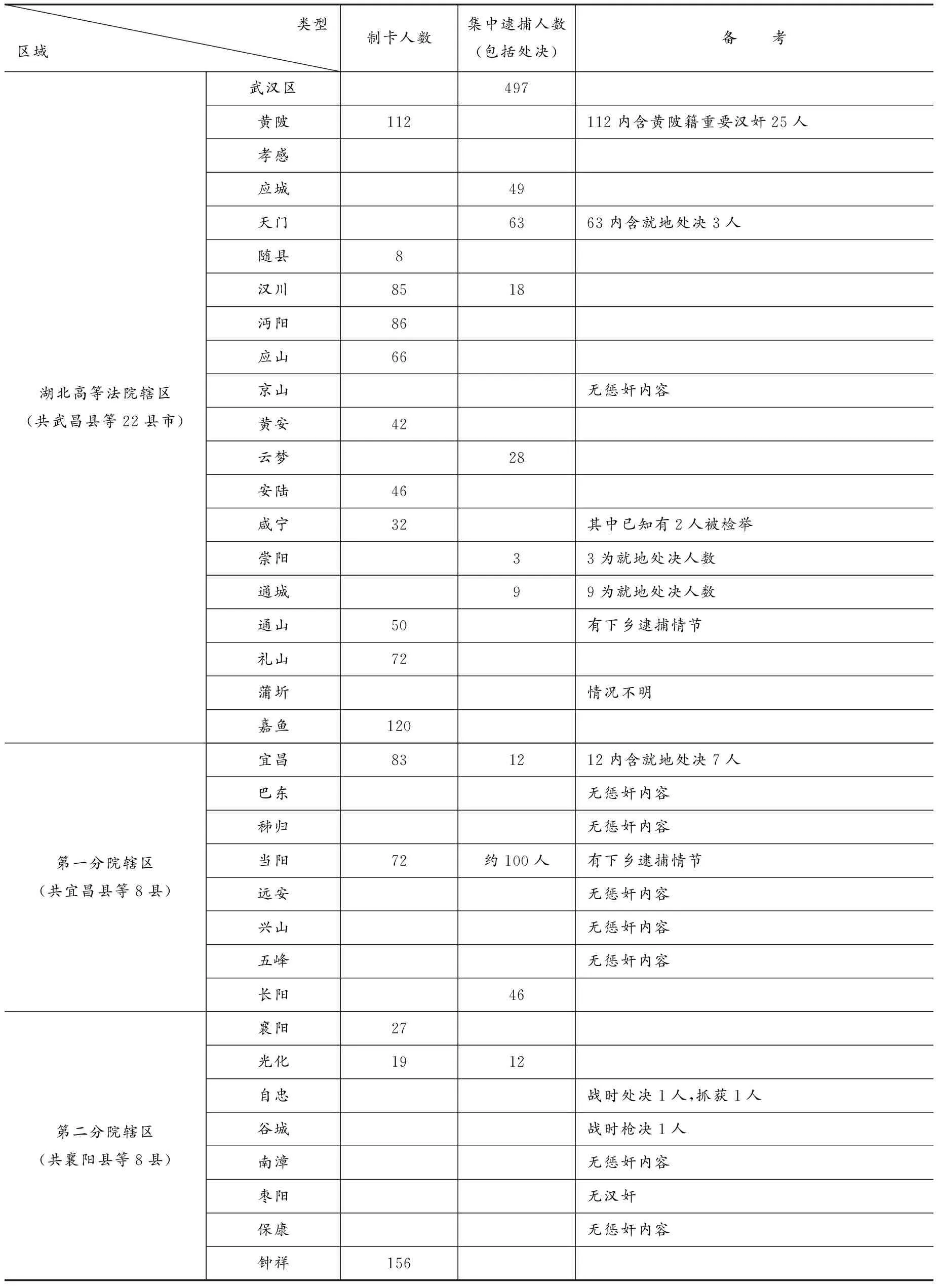

为说明湖北省各县市逮捕汉奸的数字,根据相关档案制“抗战胜利后湖北省逮捕汉奸情况表”。

抗战胜利后湖北省逮捕汉奸情况表 单位:人

需要说明的是,(1)各县市数据大致形成于1948年上半年,鉴于1946年12月底汉奸案件全民检举结束,此后汉奸案件大为减少,以上可视作湖北省各县市逮捕汉奸情况的基本数字。(2)制卡人数是指各县市根据伪政权情况制成的汉奸名册数字,集中逮捕人数是指接收复员时期集中抓捕的汉奸人数,部分县表现为就地处决人数。(3)备考栏说明:随县、安陆县、蒲圻县、均县和麻城县五个县未见有抗战史料文本,其中随县和安陆县经笔者辑录到部分数据,蒲圻县、均县和麻城县则未见有统计数据,前者标记有数据来源,后者标记为情况不明;“无惩奸内容”是指有抗战史料文本而无惩奸内容记录的情况,可视作无汉奸或情况不明;战时数字只呈现在表格中,不统计在战后数字内。

据该表可知,湖北省集中逮捕(包括处决)人数大大少于制卡人数,说明集中抓捕行动过后,湖北省各地还存在着汉奸案犯脱逃的情况,后续的零散逮捕应为常态。当阳县和宜都县均出现了集中逮捕(包括处决)人数多于制卡人数的反常情况,主要是由于两地有下乡捕奸,扩大了逮捕范围,这与地方行政长官的肃奸意识有关。

和全国其他省市相比,抗战胜利后湖北省的逮捕汉奸情况比较突出,主要体现在逮捕时间、规模和影响三个方面。从时间上看,战后伊始湖北省的逮捕汉奸行动就和接收相伴进行,而进行较晚的省市则延迟到了翌年一月间,如青岛、归绥等地。从逮捕汉奸规模看,湖北省在全国名列前茅,仅武汉一地就分四个批次逮捕汉奸近500人,与京沪地区不遑多让。从影响来看,湖北省在部分县处置了汉奸首恶分子,且在武汉等地将罪恶昭著汉奸应捕尽捕,回应了民意,在很大程度上打消了公众对国民政府战后惩奸的疑虑,取得了良好的社会反响。

二、“虎头蛇尾”:汉奸的审判

1944年11月12日,国民政府《特种刑事案件诉讼条例》公布实施,其第一条规定:“依法律规定适用特种刑事审判程序之案件,及本条例施行前依法令规定由军事或军法机关审理之案件,除军人为被告者外,均依本条例之规定审理之,本条例未规定者,仍适用《刑事诉讼法》及其他有关之法令。前项案件,由地方法院或县司法机关审理之。但系危害民国,汉奸,违反战时军律及妨害军机之案件,由高等法院或分院审理之。”(22)司法行政部编:《司法法令汇编》第二册 刑事法令,上海法学编译社1946年版,第191—196页。自此,汉奸案件由军法审判转入民事司法审判。

抗战胜利后,为适应惩奸需要,《处理汉奸案件条例》(1945年11月23日)和《惩治汉奸条例》(1945年12月6日)相继出台。前者以职守为标准,在第二条列举汉奸检举对象十款,涵盖了伪政权党政军机关和事业机构等各个方面;后者以行为为标准,在第二条列举汉奸行为十四款,第三条对汉奸行为作概括性论断,规定“曾在伪组织或其所属之机关、团体服务,凭藉敌伪势力,为有利于敌伪或不利于本国或人民之行为,而为前条第二款以下各款所未列举者,概依前条第一款处断”。(23)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑 第3编 政治(1),第337—341页。两个条例从职守和行为两方面对惩奸对象进行了界定,使得审判有章可循。此外,惩奸政策和法令对特定人群亦有相应规定,如党员降敌有加重情节(24)《湖北高等法院关于降敌之党员应依法惩办的训令》(1946年1月30日),湖北省档案馆藏,LS007-001-0018-0027。,留守沦陷区之邮政人员如非告诉不得视为附逆等(25)《湖北高等法院关于邮政人员仍应通邮留守沦陷区经过情形的训令》(1947年2月17日),湖北省档案馆藏,LS007-001-0021-0101。。

根据法令,湖北省汉奸案件由该省高等法院及其六个分院审理。1945年12月14日,司法院院字第751号令废止《战区巡回审判办法》及《战区巡回审判民刑诉讼暂行办法》(26)《湖北高等法院关于废止战区巡回审判办法及战区巡回审判民刑诉讼暂行办法的训令》(1946年4月4日),湖北省档案馆藏,LS007-001-0018-0051。,湖北省各法院司法辖域恢复到战前状态,并稍有微调。与1935年相比,湖北高等法院辖区由24县减为22县,钟祥县改归第二分院管辖,潜江县改归第四分院管辖;第一分院辖区由10县减为8县,宜都和枝江两县划归第四分院管辖;第二分院辖区由7县增为8县,钟祥县由湖北高等法院划入;第四分院辖区由6县增为9县,潜江县由湖北高等法院划入,宜都、枝江两县则由第一分院划入;第三分院、第五分院和第六分院辖区保持不变。

湖北省的审判汉奸活动历时四年有余。早在抗战胜利前,《特种刑事案件诉讼条例》施行后,由于地处后方或是先期获得光复,湖北高等法院第一、二、三、四、五分院即开始对各自辖区内的汉奸进行审理。如第一分院上报给湖北高院的审判汉奸数字就从1944年11月起计算。(27)《湖北高等法院第一分院关于检送1944年11月起至1947年2月份底止办理汉奸案件表的呈》(1947年3月14日),湖北省档案馆藏,LS007-001-2659-0002。1945年8月,日本无条件投降后,随着湖北省司法复员工作陆续展开,汉奸纷纷被逮捕或通缉,大规模审判汉奸活动由此拉开序幕。1945年10月28日前后,即湖北高等法院复员暂驻汉口时期,已经开始收押汉奸,“经军警机关送来已逮捕之汉奸五六十人,经本院检察处收受,暂押于汉口地方法院看守所,其后陆续捕送经侦查起诉到院者,截至三十四年(1945年)底,已有百件”(28)《司法行政部关于司法行政检讨会议开幕日期并请各法院印送工作报告及提案的代电及湖北所属各地方法院、分院的呈等相关材料》(1947年9月17日),湖北省档案馆藏,LS007-001-0269-0003。。同年12月30日,湖北高等法院进行抗战胜利后第一次对汉奸的审讯:“参加伪组织及依附敌人之政治、经济、文化汉奸石星川等计一百十五名,前经武汉军宪警联合督察处捕送湖北高等法院检察处依法侦查。兹悉所有移送各案,经该处检察官依据法律悉心侦查,认为有犯罪嫌疑已提起公诉送请刑庭公判者,计有石星川等一百零五名,处分不起诉者计三名,正在调查中尚未终结者计七名,闻不日亦可办理完竣。”(29)《湖北高等法院开始审讯汉奸:已起诉者计石星川等百余人,判决者有庄泗川王孟华六人》,《武汉日报》1945年12月30日,第3版。1946年1月8日,湖北高等法院第六分院宣告成立并正式接收汉奸案件。

除伪省长杨揆一、叶蓬等移解南京进行审判外,湖北省的汉奸案件大多在本地审理。政治汉奸石星川,曾任伪汉口市长等职,号称武汉头号汉奸,1946年5月18日被判处无期徒刑。(30)《最高法院特种刑事判决(35年度特覆字第665号)》(1946年5月18日),湖北省档案馆藏,LS007-003-2829-0003。经济汉奸高云青,家财万贯,妻妾数人,1946年12月31日被湖北高等法院判处有期徒刑二年六个月,褫夺公权三年,全部财产除酌留家属必需生活费外没收。(31)《湖北高等法院特种刑事判决(35年度诉字第724号)》(1946年12月31日),湖北省档案馆藏,LS007-001-0487-0002。文化汉奸张榆芳,历任伪《大楚报》编辑、总编辑、社长,伪湖北省政府简任参事,1947年4月14日被判处有期徒刑八年。(32)《湖北高等法院特种刑事判决(36年度特字第105号)》(1947年4月14日),湖北省档案馆藏,LS007-003-3403-0010。特务汉奸张孟青,1948年8月7日被判处有期徒刑十二年。(33)《湖北高等法院特种刑事判决(37年度特字第30号)》(1948年8月7日),湖北省档案馆藏, LS007-011-4549(2)-0020。女汉奸柯金凤,因充任有关军事职役,被判处有期徒刑一年三个月,褫夺公权二年。(34)《湖北高等法院特种刑事判决(36年度特字第143号)》(1947年7月23日),湖北省档案馆藏,LS007-003-3090-0005。

在审判汉奸过程中,存在的一些弊端逐渐显现出来,为社会舆论所关注。一是不少汉奸摇身一变,混入政府任职。黄陂参议员易云樵,抗战时期充任伪军师长李汉鹏部参谋处长,李氏鱼肉桑梓,大都为易云樵所策划。抗战胜利后,易云樵竟谋得县政府粮政科长职位,后因强征粮米,1947年7月被人检举揭发。(35)《汉奸一变为科长,鱼肉乡民胜当年》,《新湖北日报》1947年7月17日,第4版。又如汉口市参议员熊幼珊、邹静轩、成禹门、张希龄、程幼华、祝鸿钧、向从周、陈远超、郭燮卿及候补参议员迟少鹏等人,在参政一年多后,被武汉市民刘茂银举报曾任伪职。1947年9月,内政部通电撤销熊幼珊、邹静轩、成禹门、张希龄、向从周、程幼华等参议员资格,陈远超、郭燮卿、迟少鹏则留待复查。(36)《参议员参了一年忽然要撤销资格:熊幼珊邹静轩等曾任伪职,经市民刘茂银向内部检举》,《和平日报》(汉口版)1947年9月12日,第3版。二是肃奸运动不下乡,民众对此反应强烈。1946年9月13日,京山县罗汉乡农民向《新湖北日报》投书道:“不久以前,‘清乡’的口号传遍了每个角落,这个口号使每一个善良的老百姓几乎都快乐的说不出话来。但结果却使人都失望了,其原因是大都市肃清了奸,而小乡村却马虎过去了。”(37)《读者投书:肃奸如何不下乡?》,《新湖北日报》1946年9月13日,第4版。也就是说,乡下的汉奸尚在多数,希望肃奸运动深入到乡村。

为革除上述弊端,社会各界纷纷行动起来将肃奸引向深入。1946年6月18日,国民党汉口市党部根据第二次党政军联席会议通过的组织肃奸团体案,邀请各有关机关代表在市党部会议厅召开筹备会议,决议:

(一)肃奸团体定名为武汉人民肃奸协进会,由省市参议会、农、工、商、教育、妇女会,各报社,律师公会及党团组织之;(二)协会采用委员制,依参加单位之多寡设委员若干人,并由委员中推选一人为主任委员,二人为副主任委员;(三)协会之职责范围于下:1.敦促法院尽速结束汉奸案件;2.宣导人民检举漏网汉奸;3.自动检举漏网汉奸;4.已决之汉奸案件,如有新事实发现,得请求法院再审;5.汉奸嫌疑案件认为确系被诬时,得向法院陈述意见,备供参考。(四)定于七月一日正式成立;(五)会章推定刘泽民、潘仲素、张楚信、万克哉、王宝理等五人起草,并推潘仲素为召集人。(38)《武汉人民肃奸协会,昨开筹备会议定期成立,决定组织办法起草会章》,《新湖北日报》1946年6月19日,第3版。

1947年1月31日,针对财产房屋被不法侵占的情况,汉阳县琴台镇义民自发组织“汉阳县琴台镇公民锄奸讨产请愿团”,共同声讨丁益清等奸逆分子组织的“六合拆屋公司”。(39)《汉阳发现拆屋汉奸,回归义民提出控告,并组成琴台镇公民锄奸团》,《武汉日报》1947年1月31日,第6版。这些行动在舆论上产生了不小震动,初步显示了人民肃奸的效应。

由于法律条文内容存在冲突,审判汉奸案件遇到了覆判程序问题,致使从速严审的初衷难以实现。(40)参见《汉奸何得悠悠岁月,政院函令从速严审,最高法院督促民事迅速审判》,《武汉日报》1945年12月14日,第2版。汉奸罪作为特别刑事犯罪,依法采取一审审限,旨在速审速决。但为了充分保障被告权益,仍保留了覆判、抗告、再审等程序。在湖北省对汉奸的审判中,不但被告申请覆判现象十分常见,最高法院覆判定案工作也进行得相当缓慢。湖北高院负责人对记者称:“高院数日来所经办汉奸案件达数百件,但经最高法院覆判定案者仅十数件,故目前院方工作实甚繁重。”(41)《汉奸案件审判不难执行难,最高法院覆判太慢》,《和平日报》1946年8月11日,第5版。事实上,由于汉奸不甘接受判决结果,往往不止一次申请覆判程序。朱坤宇为伪孝感县县长,其案先后经历三次判决。第一次判决由湖北高等法院作出,其主文曰:“朱坤宇通谋敌国、图谋反抗本国,处死刑,褫夺公权终身,全部财产除酌留家属必需生活费外没收。”判决理由是,被告由伪维持会长至伪县长,任职长达七年,深受日伪信任器重,附逆事实确凿,而其所称“保护援救地下工作人员及过境执行职务之中央公务员,并密令区长救护飞机师”(42)《湖北高等法院关于检送朱坤宇汉奸案卷宗、判决书、复判申请状等件请核办的公函》(1946年6月3日),湖北省档案馆藏,LS007-003-2871(2)-0001。等情节并无确切证据。初次判决后,被告申请覆判,最高法院裁定发回重审。第二次判决,对被告任伪职期间发展教育、创设医院等举措以及尽力保护、设法营救抗战人士、友邦教士等行为予以重新认定,减处刑罚为“有期徒刑八年,褫夺公权八年,全部财产除酌留家属必需生活费外没收”。(43)《湖北高等法院关于检送朱坤宇汉奸更审案卷宗、判决书、复判申请状等件请核办的公函》(1947年2月13日),湖北省档案馆藏,LS007-003-2871(1)-0004。经被告再度申请覆判后,最高法院以“案情轻微,原审未依《惩治汉奸条例》第二条第二项从轻处刑”为由,将再审判决撤销,最终改判为“有期徒刑五年,褫夺公权五年,全部财产除酌留家属必需生活费外没收”。(44)《最高法院刑三庭关于朱坤宇汉奸复判案的判决书》(1948年9月11日),湖北省档案馆藏, LS007-003-2871(1)-0010。朱坤宇案历时二年多,还有其他类似案件,严重迟滞了审判汉奸的进程。当局日后收缩汉奸检举权和限期办结汉奸案件的举措不能说与此无关。

在经过一年多的大规模审判后,经办案件的司法官员认为汉奸检举有演变为复仇工具的趋势,建议政府“(汉奸)检举之时间,最好有一适当时日之限制,否则仅审奸一事,即无结束之期矣”。(45)《检举汉奸,高院希有限期》,《中央日报》(南京版)1946年9月14日,第4版。1946年底,湖北省接国民政府训令:“人民或团体对于抗战期间汉奸案件之告发,以三十五年十二月三十一日以前为限,逾期之告发检察官不予置议,但国家之追诉权及被害人之告诉权不因此而受影响。”(46)《司法行政部关于定期结束检举汉奸案的训令》(1947年1月9日),湖北省档案馆藏,LS007-001-0091-0002。在继续惩治汉奸的同时,当局将检举权限定在检方和受害人范围。1948年2月17日,湖北省遵奉行政院政务会议决议:“凡未经检察官侦查之案件,应即无庸置议,其在侦查或审判中者,亦应根据确实证据,从速秉公办理,以资结束,而安人心”(47)《汉奸案件停止检举》,《申报》(上海版)1948年2月18日,第2版。,决定停止检举及尽速办理汉奸案件。同年5月10日,湖北高等法院“发出传票一百一十五起,计汉口为刘玉珊、吴荣卿等九十七名,武昌为唐万里等十名,汉阳为萧化雨等八名”,(48)《肃奸运动尾声独劲,鄂高院昨发出传票百余张》,《中国晚报》1948年5月11日,第4版。对汉奸的大规模审判走向尾声。1949年3月17日,湖北高等法院宜昌分院(即第一分院)仍循例向湖北高院上报该年1月份处理汉奸数据,说明此时省内审奸活动仍未完全结束。(49)《湖北高等法院宜昌分院检察处关于报送1949年1月份处理汉奸案件一览表请鉴核的呈》(1949年3月17日),湖北省档案馆藏,LS007-007-6469-0001。

据统计,截至1948年5月底,湖北省对汉奸案件的审判,检察机关终结案件3926件,终结人数4702人,起诉1729人,不起诉2106人,移送他管339人,其他528人;审判机关终结案件2308件,终结人数2855人,科刑1427人、免刑31人、无罪761人,其他636人;除去无罪和其他两项,经司法审判认定之汉奸应为1458人;其中尤为值得注意的是,湖北高等法院检方和院方终结人数分别占全省59.6%和49.9%。(50)审判方为湖北高等法院及其六个分院,其数据来源为湖北省档案馆藏相关档案。通过对汉奸案审判所涉及的公诉率、重刑率和科刑率进行分析,及同国内其他省份的比较,可以看出湖北省审判汉奸的基本特征:

从检方的公诉率看,湖北高等法院检察处汉奸案件终结人数是2803人,起诉人数是802人,公诉率为28.6%,第一分院检察处是16.7%,第二分院检察处是42.3%,第三分院检察处是80%,第四分院检察处是44.3%,第五分院检察处是100%,第六分院检察处是63.1%。考虑到湖北高等法院所占比重,以及第三分院和第五分院因总数不足20人而缺乏分析意义(下同),可判定湖北省汉奸案公诉率总体上偏低,有大量案犯最终免于起诉。究其原因,多为证据不足等。湖北高院院长朱树声对记者称:“关于惩奸进行缓慢问题,(因)法院人手不够,而人证物证缺乏尤为主要原因。我国人无是非观念,责任心不强,故人证极为困难。”(51)《惩奸如此缓慢,高院称为证据缺乏》,《大刚报》(汉口版)1946年4月17日,第3版。

从院方的重刑率和科刑率看,湖北高等法院汉奸案件终结人数是1426人,死刑和无期徒刑人数共计60人,重刑率是4.2%,第一分院是7.2%,第二分院是10%,第三分院是28.6%,第四分院空缺,第五分院是0,第六分院是1.8%。科刑人数共计625人,科刑率为43.8%,第一分院是68.5%,第二分院是46.7%,第三分院是42.9%,第四分院是51.1%,第五分院是66.7%,第六分院是61.9%。整体上看,重刑率大多在10%以下,科刑率不少尚不足一半。考虑到抗战时期汉奸的危害,以及同一时期欧洲国家,特别是法国对通敌者的严厉制裁(52)法国在复国后仅三个月间,便对通敌者判处死刑多达四五千件,参见《限期检举汉奸的探讨》,《中央日报》(南京版)1946年11月8日,第4版。,这样的重刑率和科刑率不能不说是很低的。

整体上看,湖北省汉奸审判的公诉率、重刑率和科刑率均低于全国平均水平,出现与惩奸规模不相匹配的倒挂现象。1944年11月至1947年2月底(53)湖北省统计时限是1945年至1948年5月,其他省份同时段的数据无法获取,暂以《司法机关办理惩治汉奸经过情形》进行讨论。该经过情形详细报告了各省份(包括湖北)在1947年2月底以前的汉奸案统计数据。详见中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑 第3编 政治(1),第356—367页。,湖北省汉奸案件公诉率为42.5%,位列全国倒数第三位,远低于全国平均值60.6%(54)该数据排除了总数不到20人的少数省份。;重刑率为5.52%,位列全国倒数第七位,亦远低于全国平均值9.09%;科刑率为60.8%,位列全国倒数第六位,低于全国平均值68.5%。(55)这两项数据排除了总数不到30人的少数省份。这在一定程度上表明湖北省对汉奸的审判不够彻底。

三、汉奸的刑罚执行

一般而言,当侦查、起诉、审判等程序完成后,司法案件即进入刑罚执行阶段。除常规服刑外,执行还包含有减刑、假释和赦免三种类型。在汉奸案的执行过程中,出于鼓励囚犯自励自新、疏散人犯和应对囚粮不足等原因,湖北省对汉奸实施了减刑,进行了两次大赦案的讨论,而其假释最终走向了极其宽松的保释。

抗战胜利前,国民政府即出台相关减刑法令。1944年7月15日,湖北省收到司法行政部《减刑办法》训令,其中第一条和第四条与汉奸案执行相关:第一条为“凡犯罪在中华民国三十三年六月一日以前者,减本刑二分之一,但犯唯一死刑之罪者,不予减刑”,第四条为“依本办法应减刑之案件,未经裁判者,于裁判时行之,已经裁判确定者,由最后审理事实之法院或其他相当官署以裁定行之”。(56)《司法行政部关于抄发减刑办法的训令及湖北高等法院的训令》(1944年7月15日),湖北省档案馆藏,LS007-001-0106-0001。战后,该办法继续有效,湖北省在汉奸审判中仍普遍适用《减刑办法》。如丁昌礼汉奸案判决书:“查被告丁昌礼于民国二十七年十月间敌军侵占三汊埠之初,出任该地维持会长,招待敌兵,便利其购买菜蔬,迭据供认不讳,其直接通谋敌国图谋反抗本国罪无可逭,奚容狡辩,惟查其犯罪在民国三十三年六月一日以前,应减本刑二分之一。”(57)《湖北高等法院检察处关于由董廷芬莅庭审判陈光荣、丁昌礼等汉奸案的片及公判、宣决笔录、不起诉处分书、判决书等相关材料》(1946年5月2日),湖北省档案馆藏,LS007-003-2737-0040。1945年11月23日,《处理汉奸案件条例》第六条规定:“汉奸于民国三十四年八月十日以后自首者,不适用自首减免其刑之规定。”(58)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑 第3编 政治(1),第337—338页。从实际情况看,战后湖北省逃匿汉奸甚多,自首者少见,适用该条款者较少。

针对是否要对汉奸实行大赦(59)赦免制度有大赦和特赦两种,前者既赦免罪犯之罪,也赦免罪犯之刑,后者只赦免罪犯之刑,而不赦免罪犯之罪。,立法院先后出现两次论争。1945年冬,司法院院长居正和军政部部长陈诚各自提出大赦案,居正提出对罪犯“全从赦免”原则,陈诚则有宽宥“贪冒获利,有触纪纲”犯案者的倾向。(60)《大赦案通过》,《中央日报》(南京版)1946年6月26日,第3版。两案均含有大赦汉奸在内的罪犯之意。1946年2月18日,居正在中枢纪念周上透露,居陈二案并案拟订的《罪犯赦免减刑条例草案》已送国防最高委员会审议。(61)《政府将赦罪减刑,居院长昨在中枢纪念周报告》,《大刚报》(汉口版)1946年2月19日,第2版。1946年6月26日,立法院召开会议,经过两个多小时激辩,以四十三对十四之多数通过大赦案。该法案规定:“(乙)战争罪犯及左列各款之罪,均不赦免或减刑:(一)《惩治汉奸条例》第二条至第四条之罪……”(62)《立法院两小时激辩,大赦案获通过》,《中央日报》(南京版)1946年6月26日,第2版。明确将汉奸排除在赦免行列之外。1947年1月1日,国民政府公布大赦令,原大赦案除甲项条文时间由“中华民国卅四年九月二日以前”改为“中华民国三十五年十二月三十一日以前”外(63)《蒋主席昨签署宪法今日公布,颁大赦令减刑免罪》,《中央日报》(南京版)1947年1月1日,第2版。,其他条款不变,汉奸不得被赦免得到重申。

1948年 7月8日,立法院行将闭幕时,立法委员王化一等150人以“行宪为千载难逢旷典”,提议再度实施大赦案,其中关于汉奸:“《处理汉奸案件条例》《惩治汉奸条例》应即予废止,所有汉奸案应依《刑法》外患等罪处理,情节轻微,被判处五年以下有期徒刑者,一律予以赦免,被通缉者一律取消通缉。”(64)《首届立院会期将毕,大赦问题酝酿中:于居戴三老主张大赦,曾联名上书请颁赦令》,《武汉日报》1948年7月9日,第2版。7月11日,立法委员端木杰等31人再次向政府咨请颁行大赦案,并拟定办法三条,其第三条规定“战犯,汉奸,贪污,弒亲及烟毒等罪犯,均不予赦减”(65)《立委请颁大赦案,是否可提出无明文规定,程序委会将该案列为报告事项》,《申报》(上海版)1948年7月12日,第1版。,意在减小立法阻力,汉奸被再度剔除大赦之外。立法院对上述两案不置可否,只是根据该院程序委员会的审议结果,提出:“按《宪法》第五十八条规定,大赦案由行政院会议议决提出,第六十三条规定立法院有议决大赦案之权,《立法院组织法》第十五条仅规定立法委员法律案之提出。至于大赦案可否提出,当无明文规定,似有待司法院之解释,故将本案列为报告事项。”(66)《大赦案未讨论待司法院解释》,《武汉日报》1948年7月14日,第2版。7月19日,立法院程序委员会将端木杰等人的提案提交大法官会议解释,大法官认为“可由立委提出”。(67)《大赦令问题将有新进展》,《新湖北日报》1948年7月20日,第1版。于是,社会上纷传双十节将再有大赦案提出,然而大赦并未如期到来。9月30日,立法院刑法委员会举行第三次全体委员会议,决定:“(一)关于各地人士为监狱在监人犯请颁布大赦案,各委员意见,以按《宪法》第四十条规定总统有依法行使大赦之权,第五十八条有行政院会议议决大赦案提交于立法院之规定,第六十三条规定立法院会议有议决大赦案之权,是宪法上并未明确规定立法院有提出大赦案之权,结果议决保留。”(68)《立院刑法委会决议大赦案暂保留,禁烟治罪条例延长施行一年》,《武汉日报》1948年10月1日,第2版。至此,第二次大赦案流产。

两次大赦案期间,湖北和全国其他省份类似,在监汉奸都渴望通过大赦案获得赦免,但结果未能如愿。第一次大赦案未公布前,武汉伪职人员家属曾多次向湖北省司法当局提出申诉,希望代向中央政府转达赦免汉奸的意见。如1946年10月25日,在致湖北高等法院检察处的呈文中,家属代表认为“关于伪职人员,元恶已除,巨憝俯首,其余大抵或被威胁或因生计所迫,事非得已,情有可原”,汉奸家庭“十室九空,饔飧不继,父母妻子,悉陷于水深火热之中,家破人亡”,希望政府“宽大为怀,博爱群黎,……吁恳政府垂察下情,赐将大赦原案,重行修正,予伪职人员同沐国恩,昭示自新”。(69)《武汉伪职人员家属关于请修正大赦原案普赦伪职人员的呈》(1946年10月25日),湖北省档案馆藏,LS007-010-2836(1)-0068。是年11月4日,湖北高等法院检察处批示:“呈悉。事关大赦,仰迳向国民政府呈请核示。”(70)《湖北高等法院检察处关于武汉伪职人员家属请重新修正大赦案的批》(1946年11月4日),湖北省档案馆藏,LS007-010-2836(2)-0004。伪职人员家属并不死心,继续向武昌地院和湖北高等法院提出申诉。1947年1月11日,湖北高等法院收文后,以“政府赦典历无请求重行修正之例”(71)《湖北武昌地方法院关于武汉敌职人员家属呈请布治省刑修正大赦原案普赦敌职人员的呈及湖北高等法院的指令》(1947年1月6日),湖北省档案馆藏,LS007-001-0043-0003。为由,拒绝向中央转述上项请求。第二次大赦案,由于在全国范围都流于讨论,所以湖北方面也没有过多反应。大体上说,立法机构之所以在大赦案讨论过程中,屡屡将汉奸排除在外,除了赦减罪犯太过频繁外,最主要还是顾忌惩奸不严可能招致的民意反感。因为抗战胜利后不少汉奸逍遥法外,社会上曾流传“假如这样,下次再抗战,孙子王八蛋才不做汉奸!”(72)《我们再也不能容忍》,《新华日报》1945年9月15日,第4版。

由假释走向保释。(73)保释与假释不同,前者是侦讯、审判阶段的释放程序,后者是执行阶段的释放程序。在国民党政权垮台前夕,司法当局出于所谓应变考虑,最后关头逐次释放了大批罪犯,其时迳呼为“保释”,即具保释放之意,实为假释之特殊类型。笔者为忠实原文起见,继续保留此种提法,且使用时仅指具保释放,而无其本意。除不能保外服役外,司法当局始终允许对汉奸实行假释。1947年10月30日,湖北高等法院在给谷城地院的指令中指出:“汉奸或政治犯如合于假释规定者,可依《办理假释办法》,呈由本院转报司法行政部核办。至保外服役,则在《修正监犯保外服役暂行办法》第二条第一款不准之列。”(74)《湖北谷城地方法院关于报送汉奸或政治犯刑期合于假释办法尚无明文规定的呈及湖北高等法院的指令》(1947年10月17日),湖北省档案馆藏,LS007-001-2549-0034。假释办法在《刑法》和《监狱行刑法》等法律中均有明确规定,《刑法》第七十七条:“受徒刑之执行而有悛悔实据者,无期徒刑逾十年后,有期徒刑逾二分之一后,由监狱长官呈司法行政最高官署,得许假释出狱。”(75)骆宾孙编:《案头六法新编》,广益书局1948年版,第508页。《监狱行刑法》第八十五条:“对于受刑人认为有应许假释情形时,经狱务委员会决议,呈由监督官署办呈司法行政部核准假释。为前项呈请时,应附具足资证明受刑人确有悛悔情形之记录,及狱务委员会之决议录。”(76)骆宾孙编:《案头六法新编》,第791页。

根据上述标准,可以大致得到汉奸的假释率。截至1947年8月底,湖北高等法院汉奸案件裁判结果是:终结案数1138件,人数1282人,其中免刑2人,无罪433人,其他264人,死刑22人,无期徒刑35人,有期徒刑1年以上354人,3年以上71人,5年以上54人,7年以上28人,10年以上14人,15年以上5人,分别占比0.15%、33.78%、20.61%、1.72%、2.73%、27.61%、5.54%、4.41%、2.18%、1.09%和0.39%。(77)《司法行政部关于司法行政检讨会议开幕日期并请各法院印送工作报告及提案的代电及湖北所属各地方法院、分院的呈等相关材料》(1947年9月17日),湖北省档案馆藏,LS007-001-0269-0003。除去免刑、无罪、其他所占比例(54.54%),1年以上和3年以上刑期共占比33.15%,5年以上和7年以上刑期共占比8.07%。由此可见,湖北高等法院所审判的汉奸绝大部分有机会获得假释。湖北高院检察官董廷芬曾签呈“汉奸和政治犯合于假释规定者可办假释,本处已办过多次”。(78)《湖北谷城地方法院关于报送汉奸或政治犯刑期合于假释办法尚无明文规定的呈及湖北高等法院的指令》(1947年10月17日),湖北省档案馆藏,LS007-001-2549-0034。后来,司法行政部不得不承认:“查励行假释与保外服役原所以鼓励自新,亦属疏通监狱之意,……近据各省呈报,假释人犯多系贪污、汉奸犯,保外服役人犯多系烟毒犯,而一般人犯则占少数,足见考查不周,显系有所偏重,审核不严难免受其蒙蔽。”(79)《司法行政部关于慎重办理假释及保外服役的训令及湖北高等法院的训令》(1948年1月30日),湖北省档案馆藏,LS007-001-1539-0007。

在汉奸案假释办理过程中,湖北省司法当局为其提供便利。1947年6月14日,湖北第一监狱向湖北高院反映,“……惟查汉奸及贪污案犯判处徒刑不满三年,此种短期刑人犯明令不准保外服役,惟有依法办理假释,但办理此种人犯假释,必须除去羁押日数及执行刑期经过一年,其残余刑期只有数月,如俟部令核准始可交付管束,则公文往返需时,往往部令未到刑期已满,殊不利假释”,希望“短期刑之人犯可否仿照保外服役办法,先报由钧院核准,即可先行假释出狱以资疏通”。(80)《湖北第一监狱关于办理短期汉奸及贪污刑犯假释可否仿照保外服役办法先由湖北高等法院核准交付管束的代电》(1947年6月14日),湖北省档案馆藏,LS007-006-5393-0001。6月30日,湖北高院对此回复同意,并向司法行政部报称“拟请于钧部指令未到前,先由本院酌量案情仿照保外服役办法核准,交付管束,暂行释出,以资疏通”(81)《湖北高等法院检察处关于为办理短期汉奸案件人犯假释可否仿照保外服役办法先由本院核准交付管束的代电》(1947年6月30日),湖北省档案馆藏,LS007-006-5393-0004。,此事得到司法行政部追认。

1947年下半年以后,司法经费紧张,监狱人犯拥挤、囚粮不济等问题日益突出,当局不得不对汉奸假释政策作出调整。1947年9月,湖北省南漳等二十县划入绥靖区范围,适用行政院《绥靖区各县监所人犯临时处理办法》。该办法第二条规定:“监犯依法得假释或保外服役者一律先行保释,事后照通常程序补办手续,但该地区已宣告戒严时,其不能取具保证者得不得取保迳予开释。”(82)《司法行政部关于颁发绥靖区各县监所人犯临时处理办法的训令及湖北高等法院的训令》(1947年10月11日),湖北省档案馆藏,LS007-001-1537-0001。1948年12月4日,《戡乱时期监犯临时疏通办法》颁布,其第一条规定“受五年以下有期徒刑之宣告执行逾三个月而其备左列条件者得准予保释”,第二条亦将汉奸排除在不得保释范围外。(83)《湖北省政府关于抄发戡乱时期监犯临时疏通办法的代电及湖北高等法院的代电》(1948年12月15日),湖北省档案馆藏,LS003-001-0538-0001。另一方面,汉奸保释条件继续放宽。同年12月22日,湖北省接司法行政部代电:“该省接战地域各监所人犯,于必要时应依照《绥靖区各县监所人犯临时处理办法》办理,其与治安有关人犯应与当地治安机关取得联系。”(84)《司法行政部关于接战地域各监所人犯于必要时应依照绥靖区各县监所人犯临时处理办法办理的代电》(1948年12月22日),湖北省档案馆藏,LS007-001-2560(1)-0006。1949年 2月17日,湖北省遵照《接战区域司法机关应变办法》,允许各级司法机关“凡因受战争影响,情势急迫,事前未及向上级法院或本部请示者,准由该司法机关首长权宜处理,事后迅即补行呈报”。(85)《司法行政部关于制发接战区域司法机关应变办法的训令及湖北高等法院的训令等相关材料》(1949年2月17日),湖北省档案馆藏,LS007-001-1074-0008。4月29日,湖北高院接华中“剿总”电令:“(1)监犯处有期徒刑不满十年者准予取具商保开释;(2)处有期徒刑十年以上而残余刑期不满十年者,应专案报核;(3)其余均应迳择安全地带移禁。”(86)《华中剿匪总司令部关于陈报已决人犯取保开释的代电及湖北高等法院的训令》(1949年4月29日),湖北省档案馆藏,LS007-001-2403-0012。5月5日,汉口地院奉最高法院指令:“一、凡不满十年之有期徒刑囚犯,有妥当殷实之铺保者,均可交保开释;二、凡满十年以上之有期徒刑者,可由各院自行斟酌处理;三、凡属贪污条件,应行追赃,如家属确实贫寒而无法追赃者,应由法院派员调查清楚,另由当地人民作证,亦能交保释放。”(87)《汉地院紧急应变将开始释放犯人,不满十年徒刑可保释》,《武汉日报》1949年5月5日,第3版;至此,汉奸保释条件宽松到无以复加的程度。

从实际的执行情况看,一些县虽然采取了向省城转移人犯或者异地收容人犯的做法,但保释仍是司法当局在“应变”时期解决汉奸服刑问题的基本思路。如1949年2月5日,黄冈地院看守所因战事紧张呈文湖北高等法院,想把重要人犯转移到更加安全的县属樊口管押,但高院回文却以该所人犯众多为由,让其优先考虑依照各项疏通法令切实疏通,如果管押地点“所觅房屋巩固,与该院距离不远,提讯便利,而所需修理费用又无须请拨库款”,方可作为第二选择。(88)《湖北黄冈地方法院关于拟将看守所全部人犯迁移县属樊口收容的代电及湖北高等法院的指令》(1949年2月5日),湖北省档案馆藏,LS007-001-2560(1)-0016。事实上,在最后时刻,湖北各地基本将死刑和无期徒刑以下罪犯应保尽保,必要时甚至对监所人犯进行了就地释放。(89)《湖北江陵地方法院关于报送看守所10年以下已决犯交保疏散的呈及湖北高等法院的指令等相关材料》(1949年3月5日),湖北省档案馆藏,LS007-001-2560(2)-0003。从全国层面看,除南京、苏州等地重要汉奸在“应变”时部分移解上海,并有少数后续移解到台湾外,其他省市汉奸犯基本都被留了下来。(90)《大批男女汉奸要犯江亢虎等移解抵沪》,《申报》(上海版)1949年1月17日,第4版。随着国民党政权的垮台,湖北省惩治汉奸的进程就此中断。

结 语

梳理抗战胜利后湖北省对汉奸的逮捕、审判和刑罚执行的基本过程,我们可以看出:其一,逮捕汉奸经历了集中逮捕和零散逮捕两个阶段,逮捕规模虽不小,但仍有部分汉奸案犯脱逃在外,后续的零散逮捕成为常态。其二,对汉奸的审判过程则显得异常复杂,成绩和问题俱在。一方面,湖北高等法院及其六个分院实现了对汉奸的大规模审判,取得了标志性成果,推进过程中也注意发动群众力量;另一方面,汉奸摇身混入政府内部和惩奸运动不下乡等弊端日益显现,人民群众对此反映强烈。更重要的是,惩奸法条内容的自我冲突所生出的覆判等问题,致使从速严审的初衷难于实现,后期当局限制汉奸检举权和限期办结汉奸案件的举措不能说与此无关。其汉奸审判公诉率、重刑率和科刑率均不突出,整体低于全国平均水平,出现与惩奸规模不相匹配的倒挂现象,反映出湖北省的惩奸工作不足之处。其三,汉奸的刑罚执行方面,战时《减刑办法》延续到战后,显示出宽大一面;慎重赦免汉奸,先后两次将汉奸剔除出大赦案;假释最终走向极其宽松的保释。