运用导学案引导探究的两种思路对比

2021-10-11牛希叶

牛希叶

本文拟从青岛版小学三年级“分数的大小比较”一节课的两种引导方式中探讨这个问题。

一、导学案设计

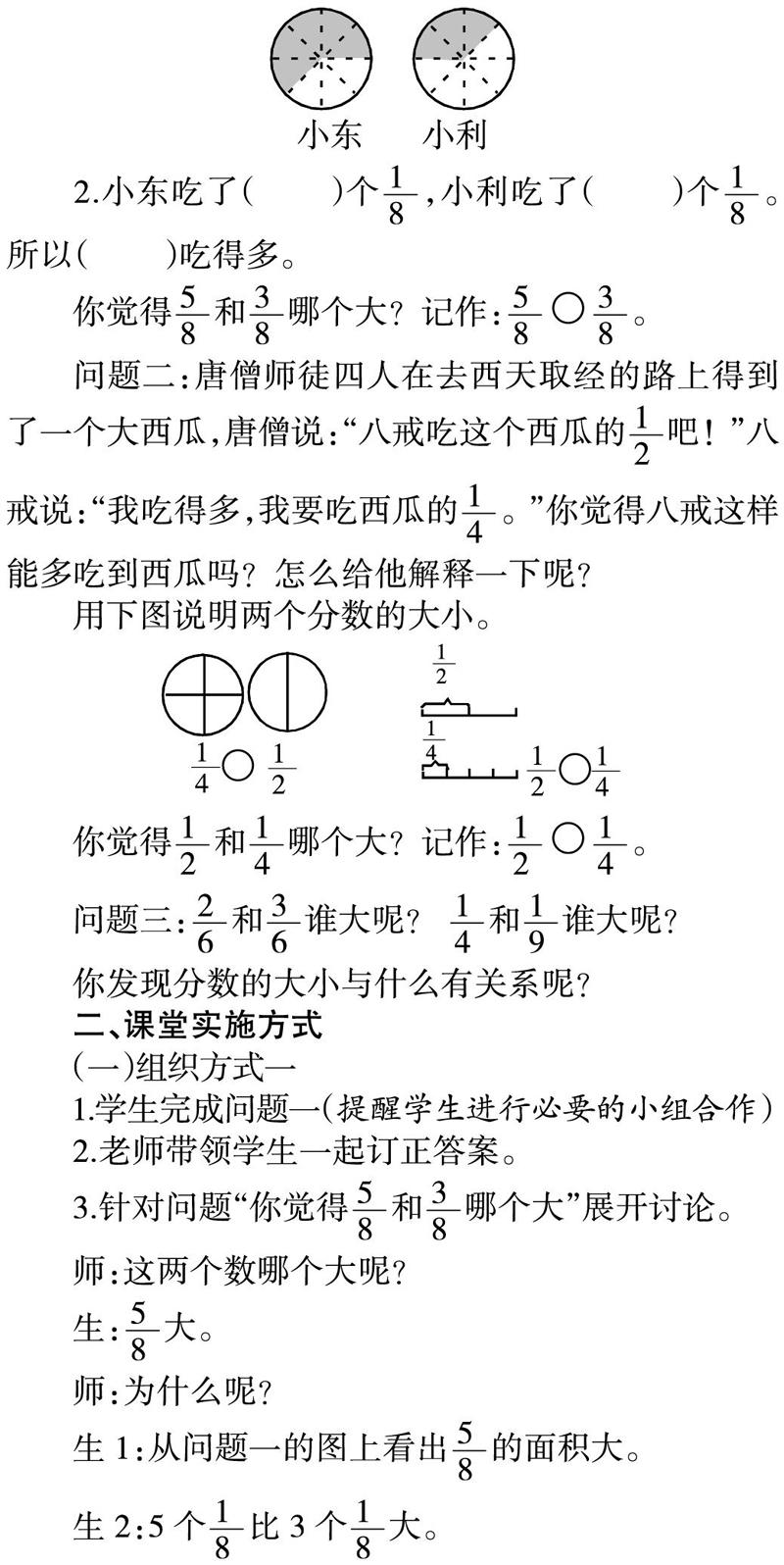

问题一:把一个橙子平均切成8块,小东吃了5块,记作( ),小利吃了3块,记作( )。

1.在下面的图上分别涂上颜色,表示小东和小利吃了多少橙子,从图上看( )吃得多。

用下图说明两个分数的大小。

你发现分数的大小与什么有关系呢?

二、课堂实施方式

(一)组织方式一

1.学生完成问题一(提醒学生进行必要的小组合作)

2.老师带领学生一起订正答案。

师:这两个数哪个大呢?

师:为什么呢?

师:说得很好。请同学们观察这两个分数有什么特点呢?

生:分母相同。

师:分母相同的时候怎么比较这两个分数的大小呢?

生:分子大的分数大,分子小的分數小。

基本重复上面的步骤进行问题二的处理,总结出:“分子相同,分母大的反而小,分母小的反而大。”此时的问题三,就变成新方法总结出来之后的试用或者练习了。

(二)组织方式二

1.学生完成所有问题,并与其他同学一起讨论问题的答案,教师巡回查看,但不评价学生的回答是否正确。

2.教师只用三个引导性的问题展开全班讨论。

3.总结规律,形成方法。

完成上面的讨论后,将四个式子板书在黑板上。

引导问题四:把这四个式子分成两组,怎么分?这两种情况下分别怎么比较?

三、两种组织形式的效果对比与分析

在实际教学中很多教师是倾向于方式一的,因为教师的引领比较及时,学生的探究步步为营,这样的教学过程相对比较顺畅,耗时比较少,能够省出足够多的课堂练习时间。而很多老师不喜欢方式二的原因也是因为耗时较多,而且学生在过程中错误的认知比较多,教师引导不易控制。

探究性学习的“真假”,不仅要看表面上学生知道了多少,还要看学生学习过程中的认知思维活动是否充分。在方式二中,由于学生在过程中没有受到明显的暗示,导致对自己认知的不确定,正是这种不确定性激发学生去梳理和表述自己的认知,去与不同的观点进行碰撞、比较。通过这样“不愤不启,不悱不发”充分的思维活动,学生的认知从错误走向了正确,从迷惑走向了清晰,这样的认知过程才是理解的、是深刻的,这样的学习才是真正的探究性学习。