课程思政背景下的本科汉英笔译课程设计

2021-10-11王晔田新宇

王晔 田新宇

一、背景

中国经济虽日趋强盛,但经济实力与文化软实力并不匹配,因而对国家的外宣能力提出了更高要求。而外宣能力中的重要组成部分便是翻译能力,这就要求我们在培养学生翻译能力时,不仅要关注学生翻译技能的提高,还要注重对学生的思政教育。

笔者认为,要想完成翻译技能和思政教育的双任务,先要明确何为课程思政。教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知中提到,“课程思政建设内容要紧紧围绕坚定学生理想信念,以爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体为主线,围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等重点优化课程思政内容供给,系统进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育”。与思政课程不同,课程思政并“不是用纯粹的德育来取代专业知识的教育,而是要求高校教师应该立足于德育的学科思维,发挥自身课程的德育功能,力图提炼出专业课程中所隐含的文化基因以及价值范式”。由此看出,思政教育并非一味照本宣科,思政、技能教育两张皮,而是要找到思政与专业教育的契合点,将思政与专业技能巧妙融合,让学生在提高专业技能的同时,潜移默化地完成思政教育。

二、汉英笔译课程现状及设计要点

1. 现状。目前的笔译教学呈现如下情况。

第一,随着大数据时代的到来,学生能够开放式接收各种信息;而部分笔译课程教师却仍多年使用同类同质材料,多与时事脱节。面对纷繁复杂的信息和材料,教师并未尝试寻找其思政价值,没有在课程讲授中渗透思政内容,忽视引导学生接受与分析外部信息。材料与时政脱节,导致学生对文本不感兴趣,参与度不高。

第二,部分教师试图在课堂上融合思政课程,但因方式不当,常会导致思政教育流于形式、缺乏深度,于学生也无任何影响。

第三,传统课堂教学上更侧重语言知识的传授,或者翻译技巧的讲授,对《纲要》中提出的学生的“家国情怀”“文化素养”、职业道德方面的培养重视度不够,缺乏“文化性”教学,没有“职业素养”教育。学生只以考试不挂科为目的,缺乏内驱力,不能转化为自身能力,“思政”素养欠缺。

2. 设计要点。根据上述现状,在设计笔译课程时,教师需注意以下几点。

第一, 笔译课程材料的选择要贴近时事。在选择教学材料时,一定要注意主题的选择,一要与时事内容贴近,让学生自己感受到学习该主题的实践意义;二仍要注意与所教授的专业技能相融合,切不可为了思政而思政。因为教师要教授的是思政的思维,而非内容。下文以本科汉英笔译课程章节内容为例,说明主题的选择和课程材料的设置。

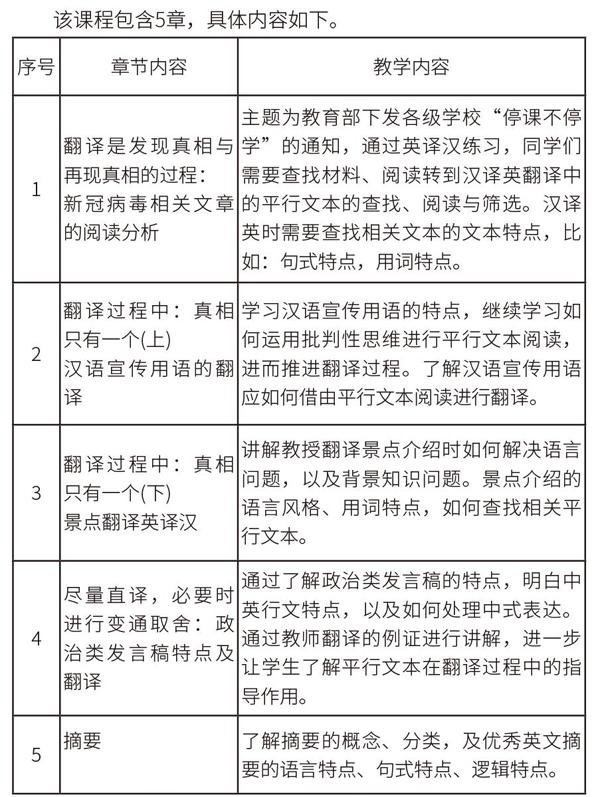

该课程包含5章,具体内容如下。

从以上大纲可以看出,以上五章每章均设有一个单独的主题,主题涉及新冠肺炎疫情、宣传用语、景点、政治类发言稿、摘要等,材料紧贴时事,同时与社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等思政教育主题息息相关;同时,每一章节下,翻译技巧又在材料的翻译中有所体现,让学生在潜移默化中接受了思政教育,同时,又切实感受到了思政意识在实践中的应用。

例如,在第三章景点翻译中,学生阅读对于景点介绍的中英平行文本,学习中英旅游文本的特点,练习如何用英文介绍中国的旅游景点。在这一个过程中,学生需要学习并实践将具有中国文化或中国特色的表达及意象译入英文文本,在学习中国传统文化的同时,实践了必备的翻译技巧,是将思政教育与专业教学结合的良好模式。

第二, 笔译课程的教学方式应尽量融合现实场景,将思政内容渗透到各个教学环节。

笔译课程的教授方式也要尽量贴近实践,让学生在学中译,译中学,并同时将思政教育融入教学的各个环节。

以第二章汉语宣传用语为例,教师首先讲授英汉双语宣传用语的特点,以及如何运用平行文本对笔译进行辅助。在学生基本掌握相关知识后,教师为学生组成的翻译小组布置相关翻译任务,而后让学生根据所学内容,以团队合作的方式进行翻译,并将翻译过程总结形成翻译日志,在课上进行展示。在展示环节,各组学生会就自己在翻译过程中发现的问题及小组提出的解决方案进行阐述和讨论,教师则只进行引导和评价。但要注意的是,教师的评价不应只停留在语言层面,如语法问题、句式问题、格式问题等,更应引导学生学会根据平行文本的查找阅读,选择恰当的翻译策略解决不同的翻译问题,顺利地将极具中国特色的宣傳语翻译为符合译入语习惯和风格的宣传语。

由以上的教学过程我们可以看出,在设置翻译任务前,教师向学生介绍了“翻译现象中的基本元素、翻译行业的基本规范与要求”,属于思政教育中的职业道德教育,即“劳动教育”;在执行任务时,学生们要思考如何进行团队分工与整合,以更高效地完成翻译,同时还要讨论如何用课上所学将渗透中国传统文化的宣传用语向外国人讲明白、译清楚,这恰恰就是了解、学习、传播中国优秀传统文化的最好途径。

第三, 笔译课程的设计要注意让学生产生内驱力,要让学生认识到思政能力、文化职业素养在工作实践中的重要性。例如,在某次有关马克思主义研究的摘要翻译中,文章中涉及的术语较为专业、晦涩。同学们在小组合作翻译的过程中,发现仅仅靠网络搜索不能完全读懂作者的写作意图,因而他们自发找到了摘要的原作者,就发现的问题进行询问和探讨,找到了符合作者意图的译法。在整个过程中,教师是隐身的,学生可以主动发现问题、自发解决问题的原因在于课程设计促使学生产生的内驱力。他们通过小组分工,独立处理原文,自发思考问题,而后教师和学生共同讨论,形成最终译文。学生经历了翻译的全过程,不仅深入了解了马克思主义思想,还懂得了实事求是、“刨根问底”——笔译员必须具备的职业素养。

三、结语

课程思政不同于思政课程,思政内容应渗透到课程教授中去。照本宣科地讲解思政内容是行不通的,一定要考虑到学生和课程特点,将思政内容和思维与其有机融合。

本科的笔译课程要将重点放在“以译促读、以读带译”上,要让学生在查找阅读相关平行文本的过程中,“掌握基本的人文社科治学方法,培养浓郁的学习兴趣”;还要让学生在分析文本、完成笔译的过程中,“了解翻译行业的基本规范与要求,具备从事翻译实践的初步意识与能力”。

基于以上要求,本科笔译课程的思政教育要聚焦整个笔译实践过程,要引导学生通过检索、阅读平行文本,迅速了解中外文本特点,并实践笔译过程。这里要注意的是,在任务前期,教师应扮演“编剧”的角色,将思政内容融入容易引起学生兴趣、贴近时事的笔译材料,设计任务流程;在任务中期,教师应扮演“观察者”的角色,不干预学生的翻译过程,只忠实地记录翻译过程中出现的问题;在任务后期,教师应扮演“提问者”,引导学生展示翻译过程,说出自己的翻译方法和依据。教师对这种有声思维进行引导,提出建议。在这一过程中,思政内容有机融入笔译材料,学生通过自主探索研究,在学习践行语言、翻译技能的同时,深入了解了思政内容(如社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等思政教育主题);而后通过译后反思、过程回顾、教师建议,修正学习过程,培养自身职业素养。这一学习闭环一旦形成,学生便可在学习专业技能的同时,于潜移默化中接受思政教育。

在笔者看来,教学设计匠心独运、教学过程乐见其成才能真正有效实现课程思政的目的。

参考文献:

[1]杜文,李娟.“协同”理论视角下法语翻译类课程教学向“课程思政”拓展的可行性研究[J].传播力研究,2020(16):160-161.

[2]吴青.本科翻译专业培养模式的探索与实践——谈北京外国语大学翻译专业教学理念[J].中国翻译,2010(2):39-43.

[3]周亚莉.翻译专业笔译教学:理念与方法[J].中国翻译,2013(5):39-43.

【作者简介】王晔(1988.03-),女,汉族,河南清丰人,河北师范大学外国语学院,讲师,硕士,研究方向:英汉口笔译。田新宇(1990.01-),女,汉族,河北唐山人,河北师范大学,讲师,硕士,研究方向:翻译研究与教学。