构式“X真就Y”的语义语用功能考察

2021-10-11王雨

王 雨

(中央民族大学 中国少数民族语言文学学院,北京 100081)

构式,可以理解为一种习惯性语言的表达单位,Goldberg的构式语法理论将构式应当具有的特征归纳如下:一,构式整体可以独立表示某种语法意义,构式有单独的形式(Fi)和意义(Si)。二,构式意义不是组成成分意义的简单相加,遵循“整体大于部分之和”的原则。三,构式是一个结构,由一定的组成成分构成[1]。

“X真就Y”是现代汉语中一种常见口语构式,在人们长期的社交使用过程中逐渐具备了一个构式的整体意义。我们基于构式语法理论着重对该构式进行语法语义特征、语用价值等方面的考察,并对该构式相关问题进行梳理和分析。

一、“X就是Y”构式意义的整体性表现

我们认为“X真就Y”作为一个构式,其构式意义是整体性的,具体如下:

“X真就Y”构式的意义是整体性的,并不能通过个别组成项如“真”或“就”即可推知全部意义,需要结合整体来分析。这里从语义角度试比较“X真Y”“X就Y”“X真就Y”以下三种构式。试看下面例句:

(1)走不走?再不走我真就打人了啊!①本文语料主要来源于BCC语料库,微博及网络新闻,部分自拟,不再标出。

(2)他这种人张口就来,你还真就信了。

可以看到(1)、(2)句在日常交际环境中都可以变换为“X真Y”(再不走我真打人了、你还真信了)或“X就Y”(再不走我就打人了、你还就信了)的形式,当“真”和“够”共同或分开出现在“X真就Y”构式时,都可以表达出一种说话人根据已有事实认定某种行为或事件为真,并表示强烈的主观否定意义。我们再来看“X真Y”和“X就Y”两个构式的例句:

1.X真Y

(3)a.那我真走了啊!

(4)a.你真棒!

(3)句表明说话人要走的行为是真实的,不是假的。(4)句是说话人的主观认识,认为受话人的确很棒。在“X真Y”构式里,整体表达的是一个带有主观性的判断意义,判断事件为真。值得注意的是,“真”在这个构式里作为副词后面修饰的成分时,后面的成分主要是谓词性短语VP或AP,其中AP限制在性质形容词(如:棒、好、坏、卑鄙),而非状态形容词(如:火红、冰凉、小小的)。

但如果将(3)、(4)代入到“X真就Y”构式中,则会发现,有些句子不成立:

(3)b.那我真就走了啊。

(4)b.*你真就棒!

(3)b相较(3)a来说,除了语气上进一步强调之外,表述意义相差不大。但(4)b相较(4)a来说,则是语法不成立的问题,类似的例子还有:你真伟大/*你真就伟大、你真厉害/*你真就厉害。值得注意的是,“X真就Y”构式在反问句里,“Y”的位置可以出现性质形容词,如:他真就伟大吗?/他真就厉害吗?回答这样的反问句时,如果要做出否定回答,则必须省略掉“真就”:他不伟大/他不厉害。可见“X真Y”和“X真就Y”并不是完全相等的两个构式,形式和意义有所不同。

2.X就Y

(5)a.就小周?她不像是那种胆大包天的人。

(6)a.你不让我上学,我就要上!就要上!

“就”作为副词常常应用在反问或拂逆句中,表示否定或极端的说法。在(5)句里,说话人对小周的胆大行为表示怀疑和否定,(6)句则表示说话人对受话人意愿的拂逆[2]。在“X就Y”构式里,整体表达的是对某一行为的否定和拂逆义。

同样,我们将(5)、(6)两句代入“X真就Y”构式里,会发现也存在句子不成立的问题,如:

(5)b.*真就小周?她不像是那种胆大包天的人。

(6)b.*你不让我上学,我真就要上!真就要上!

(5)a句的副词“就”在“X就Y”构式里是作为范围副词来修饰名词,表示限定说话人指称对象的范围,而在“X真就Y”里,“就”是作为评注副词出现的,不能直接修饰名词。(6)a句的“就”表明了说话者坚决的态度,主观色彩更为强烈,但是“我上学”这件事尚未真的发生;而“X真就Y”构式发生的背景,通常是事情已经发生了,说话人对这件事进行主观评价,“就”起到加强语气的作用。

通过前面对“X真Y”“X就Y”两个构式同“X真就Y”的对比分析,我们可以看到这三个构式义并不完全相同,某些语境下不能全部替换。无论是只看常项“真”“就”还是变项“X”“Y”,我们都不能推知整个构式义,必须整体结合起来以后才能完整表达“X真就Y”的构式义,这也是“X真就Y”构式义具有整体性的表现。

二、“X真就Y”构式变项的语法分析

在“X真就Y”构式中,“真”和“就”作为常项,主要充当评注副词。所谓评注副词,是由张谊生(2000)提出的一种说法,他认为语法里有一些副词可用作评注性状语,用来修饰整个句子,表示说话人的态度和看问题的角度[3]1-46。常项的语法功能较为单一,值得注意的是变项的语法功能。变项“X”的主要句法功能是做主语,通常是整句话动作的发出者或被描述的对象。汉语里充当主语的成分是多样的,而相比“X”,进入“Y”的成分会受到一定的条件限制。因受到“真就”副词的限制,充当“Y”的成分主要是谓词性短语结构,多数情况下为了说明“X”发出的动作行为和所具有的描述特征。李峰(2005)认为“Y”不会有名词成分进入[4]17-21,但是随着网络社交活动范围的扩大,网络语言交流的频繁,“Y”在特定的环境下,也可以是体词性成分。试看下面句子:

(7)我真就呵呵了,甩个脸子给谁看呢!(语气词:呵呵)

(8)幸亏我把数据备份了一下,不然真就悲剧了。(名词:悲剧)

(9)从韩国读完书回来我真就26了。(数词:26)

之所以会出现这种特殊语法现象,我们认为有两方面原因:

1.典型成分泛化和语境的帮助

刘丹青(2005)曾指出,被规约化了的语法构式会导致其参与成分出现泛化,进而导致构式的典型有了向非典型发展的趋势,但反过来说,这种非典型成分的参与也会使得构式的典型特征更加明显[5]。

新的“真就NP”构式可以看作是进入“Y”范畴当中的非原型成分,典型成分是“真就VP”,在语境的帮助下,语法规则对成分的压制作用有所削弱,出现在Y位置上的NP会被赋予类谓词功能,从而使得默认为类谓词功能的结构,也不会影响受话人对句子的理解。

2.听话人的信息选择

不论语言规则如何变化,一定程度上会受到可理解性的制约。生活在统一社会群体的成员,必须基于可理解性的条件下,才能接受变化了的语言规则。在日常话语交际中,通常话语成分会被受话者分解为有用信息和无用信息。除了客观意义上受到受话者关注的信息之外,说话人的情感诉求和焦点表述也都是有用信息。上述(7)至(9)句里“真就”后面“Y”才是说话人想要重点表达的内容,受话人在理解时,只要“Y”的有用信息表述完整,就不会影响双方交际。

三、整体构式的语义分析

Goldberg认为“构式义和人类经验有关”,人们的话语行为可以反映人们在互动交际环境中基于自身的情感需求和情理的真实判断。“X真就Y”构式在“刺激——反应”框架作用下通常有“非预期结果义”“强调义”“选择义”等语义特征。

(一)非预期结果义

当事人在表述一件事情时,心理上根据已有经验会形成某种结果猜想,“X真就Y”构式则是在人们发现“事实——心理预期”的对立情况下所选择表达的一种非预期结果义。

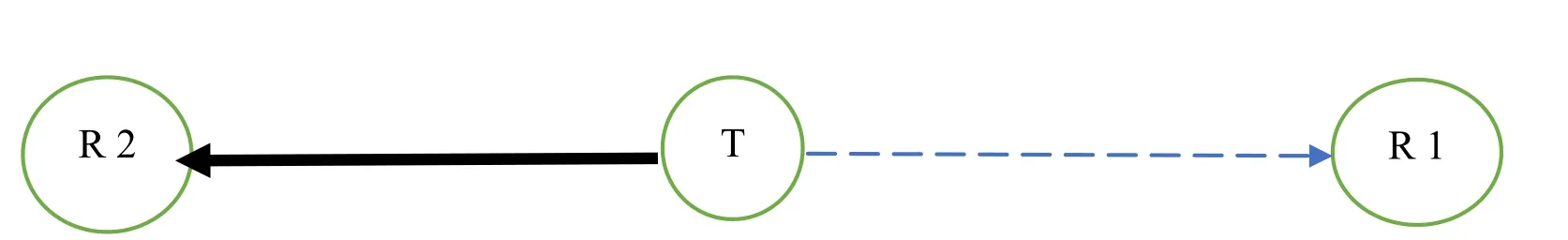

图1的“T”代表说话人的心理预期,R1是说话人认为符合情理的事实构想,虚线代表该事件形成过程的应有走向;R2表示超出说话人意料之外的既定事实,加粗的黑线表明事件形成的真实过程,这一过程的结果实现完全超出当事人的心理预期,甚至与之相反。

图1

试看下面例句:

(10)我本来想虚让一下就算了,没想到他真就收下了!(心理预期:他不会收)

(11)那陈丽姝原是赌气,不想王强一气之下真就同意了分手。(心理预期:王强不会同意分手)

“X真就Y”在表达非预期结果义时,通常前面还会有相应的话语标记,诸如“原本想”“本想着”“原曾想”等,表明心理预期所想和现实存在差异。

(二)强调义

“X真就Y”作为一个固定构式,凡进入该构式的成分,都会被赋予一种因与预期形成强烈反差,出乎说话人意料从而带有强调色彩的语用效果。“真”和“就”的语义组成比较复杂,但是有一点可以肯定:“真”和“就”都有强调义,可以强调动作的发生,可以加强语气的肯定等等。其中Y通常用来表达在说话人看来最不可能做出的行为或发生的事情之类的对象。正如我们开头分析的构式具有整体性意义一样,这个构式的强调意义也是由整个构式的构件表义作用形成的。

有时会作为小句跟在类似“如果”“若”“要是”等假设连词后面,构成“如果不……那真就……”的条件假设关系,强调某种做法是必要的,否则就会产生说话人认为受话人会担心的后果。

(12)你要是错过这个村,那真就没那个店了!(强调:不要错过这个机会)

(13)如果再不送到医院,那真就晚了。(强调:马上送到医院)

(14)(外面那么乱)万一这小孩儿不听话出去乱跑,那真就找不回来了。(强调:看管好孩子)

(三)选择义

和转换生成语法相比,Langacker的“认知语法”更注重语言的意义而不是语言形式。认知语法在描述构式意义当中,不会仅分析构式在客观条件下的真值条件,同时还将对构式在人脑当中形成的“意象”进行描写。认知语法将同一情景形成的不同具体方式称为“意象”。意象反映在人脑中因观察角度不同会形成不同的情境,试看下面两句:

(15)她买下了这栋房子。

(16)她真就买下了这栋房子。

这两句突显的侧面不同,因此这两个句式代表的是两个不同的语义结构,如下图所示:

同样是“她买房子”这一情景,但可以形成图2、图3两种不同意象。其中“S”代表施事主体,R代表施事主体参与事件的最终实现结果,W代表这一事件可能出现的其它结果。线条加粗加黑的部分则是两种意象突出的“侧面”。

图2

图3

“就”在古代最早的意义是“建成高层建筑物”,如“三窟已就”。后来 “就”引申出了动词的另一个意义:表明接近或靠近某种东西,如:《礼记 • 曲礼》:“主人就东阶,客就西阶”。现实生活中,人在接近或靠近某种东西的时候,当事人会做出判断,做出选择,选择靠近哪一种,这种心理投射到人的语言认知上,在“X真就Y”构式里表现为:说话人认为当事人选择了哪一种方式或行为,并且这种信息为真。

以(15)(16)句为例,图2里,(15)句突出侧面为事件完成的结果——R;而图3 中的(16)句则表示,这一事件可以形成多种选择(即多个“W”,每个W结果的发生概率均等),说话人认为施事主体不会选择R,如:她可能买不起这栋房子;这栋房子地理位置不好,她可以选择买别的房子。但最终选择方式却指向R这一结果:她选择买下这栋房子。这种选择义可能往往带有贬抑性。比如:

(17)摆明了这就是个鸿门宴,他还真就去了。(他可以选择不去)

(18)要不说你傻呢,他说什么你真就信了。(应该选择不信他的话)

值得说明的是,如上(17)(18)同样也可以体现出超出说话人心理预期的非预期结果义、表述强调义。以(17)句为例:心理预期为他不去,事实上他去了,说话人表示惊讶,所以强调这一选择结果的发生。“X真就Y”构式义的三个语义组成是有机的结合,在某些语境中,可以兼有两种或三种语义项,共同构成“X真就Y”的构式语义。

四、“X真就Y”构式的语用价值

“X真就Y”作为口语色彩强烈的构式,可以起到一定的语用效果,突出表现在以下几个方面:

(一)说话人意义的主观功能

主观性是语言的一个特性。具体来说,说话人的话语当中通常会带有一些个人的“表现”成分,例如表达感情、观点,表明立场等等,从而在话语当中留下“个性化的印记”[6]。在这一点上,口语里常用的“X真就Y”构式的主观性表现更为明显,通过这个构式,说话人可以表示感叹,或在话语中体现个人带有讽刺、惊讶等主观情感色彩。

人类常见的情感有愤怒、喜悦、悲伤等,必要时可以选择合适的语言材料进行编码、加工后传达出去。“X真就Y”构式虽短,但在不同语境下可以表达出说话者惊讶的态度以及不同的感情倾向。试看:

(19)这东西你真就白给他啦!

(20)你居然真就敢不交作业?

(21)想不到我儿子真就中了状元!

(22)昨天他还好好的,没想到今天真就去世了。

以上例句都可以理解为说话者不能理解说话对象或事情的状态从而发出的感叹,其中,(21)句和(22)句的主观态度倾向更为明显,通常受话人理解到(21)句表示喜悦,(22)句表示悲伤惋惜。

(二)话题凸显功能

在快节奏的今天,随着大众在网络平台活跃度越来越高,为了拉近与读者大众的心理距离,达到“接地气”的效果,网络媒体需要在最短的时间内快速获得人们的关注,标题就必须足够简明新颖,话题性足够强,才能引起读者的阅读兴趣。“X真就Y”构式带有明显的口语色彩,在许多娱乐媒体及生活日报上可以经常见到。例如:

(23)熬夜真就会猝死吗?

(24)喝牛奶真就会美白吗?

(25)00后:再不读书真就垮掉了。

读者看到类似(23)(24)(25)这样的新闻标题时,就能很快明白过来这篇新闻想要讨论的话题分别是熬夜的危害、牛奶是否可以美白、读书的重要性等等。

将“X真就Y”构式作为标题,言简意赅地吸引读者注意,从而展开讨论某一个热点话题,这样的表达在媒体新闻以及网络平台上时常可以看到。日常交谈中,说话者也可以利用“X真就Y”构式凸显自己想要受话人注意的话题中心。

(三)表述焦点功能

“X真就Y”可以用来强调已有的事实,引起受话者的注意和思考。人们在使用“X真就Y”构式时有强调义,但更多的是想强调该构式传达的言外之意,例如:

(26)苹果手机真就那么值得买吗?

(27)明星展现给我们的样子真就很完美吗?

(26)句这样的表达通常会使受话者联想到苹果手机可能存在的弊端,进而引发思考苹果手机的优缺点,说话者传达出弦外之音:苹果手机可能不值得购买;而(27)句则起到了强调明星并没有荧幕中展现给观众的那样完美,从而可能使人好奇明星们的缺点,甚至会联想到一些以往新闻里“人设”已经崩塌了的明星的例子。

有时候在“Y”位置上会出现省略号,形如“X真就……”,同样可以表述焦点。但是这样的形式必须放在上下文信息足够充足的情况下,不能单独使用。例如:

(28)赵大娘忍不住掉泪,搂着小孙女说道:“现在收成不好,又有天灾人祸,青黄不接,家里的男人都上了前线,再没有粮食吃,那我娘俩真就……”

(29)大夫,都什么时候了你还开玩笑,再不救人,那真就……

(30)大自然为人类提供了丰富的自然资源,养育了万物生灵,可是反观人类对大自然所做的,那真就……

在语境信息充足的情况下,“X真就Y”的“Y”所能传达的信息量可以涵括整句话,在上述三个例句中,尽管“Y”的位置被省略号所取代,但是人们还是能够推知省略号的内容,并且可以推知被省略掉的部分才是说话人着重希望受话人理解的内容,(28)句、(29)句、(30)句的言外之意在于:希望得到粮食救济、希望大夫抓紧时间救人、希望人类停止对大自然的伤害行为。

五、总结

对汉语里常用口语构式的考察在汉语本体教学中可以发挥重要作用。例如以往现代汉语中按照转换生成语法理论对“存在句”进行分析时,难以解释周全,又相继引申出“轻动词理论”进行补救,但仍然不能得心应手。而构式语法理论解释起来就可以更好地被汉语学习者理解和接受。我们通过“X真就Y”这一构式的分析,也希望能够为汉语本体教学提供一些借鉴意义。