黄河豫鲁交界段国家级水产种质资源保护区鱼类资源现状

2021-10-11高云霓张景晓李学军

杨 惠,高云霓,张 曼,董 静,张景晓,李 玫,李学军

(河南师范大学水产学院,河南新乡 453007)

水产种质资源是生物多样性遗传资源和渔业生产物质基础[1]。水产种质资源就地保护的一种有效形式为建立水产种质资源保护区,对水产种质资源的保护发挥着重要的作用。近十年来,农业农村部正式公告10批次523处国家级水产种质资源保护区,保护了上百种国家重点保护渔业资源种类,以及鱼类的关键栖息场所,保护面积超过1.0×105km2,保护区建设已初具规模[2-4]。然而,有关水产种质资源保护区对特定渔业资源的保护效果、保护区的管理质量等方面关注度还不够。因此,建立水产种质资源保护区科学评价体系、提升保护区管理水平,已成为我国水产种质资源保护研究和实践的重要任务。

黄河是我国第二大河,被称为中华母亲河。随着捕捞强度不断增强,黄河流域生态环境形势日益严峻,鱼类资源明显衰退,在上世纪五六十年代,黄河渔业资源丰富、生产量高,而到了七十年代黄河资源量开始减少,近年来调查显示黄河渔业产量下降约80~85%,黄河干流呈现种群数量减少、个体小型化、低龄化趋势[5]。为此,2018年初,农业农村部发布《关于实行黄河禁渔期制度的通告》,正式决定每年4~6月为黄河禁渔期,在黄河推行全流域禁渔,保护黄河鱼类的正常繁殖和种族延续。另一方面,针对黄河流域特色鱼类资源,先后建立65个国家级水产种质资源保护区,总面积达到1.32×104km2。然而,这些保护区对水产种质资源养护的效果如何,目前还缺乏系统调查和科学评价。

为了解黄河鲁豫交界段水产种质资源保护区渔业资源现状,推动保护区建设和提高管理水平,2017年6月-2018年1月对该保护区核心区开展渔业资源调查。

1 调查方法

1.1 采样点设置

本次调查在黄河鲁豫交界段水产种质资源保护区核心区设置5个采样断面,开展鱼类资源调查,调查时间为2017年6月-2018年1月,具体采样点信息见表1。

表1 鱼类资源调查采样点

1.2 调查方式

采用实地调查、走访调查、类比调查和数理统计等技术和方法,同时在每个采样水域附近的农村进行走访,询问当地河道中水资源情况、鱼类资源现状、渔民捕鱼方式、捕捞种类和数量,探讨水资源和鱼类资源变化的主要原因,并及时做好记录。

2 结果与分析

2.1 种类组成

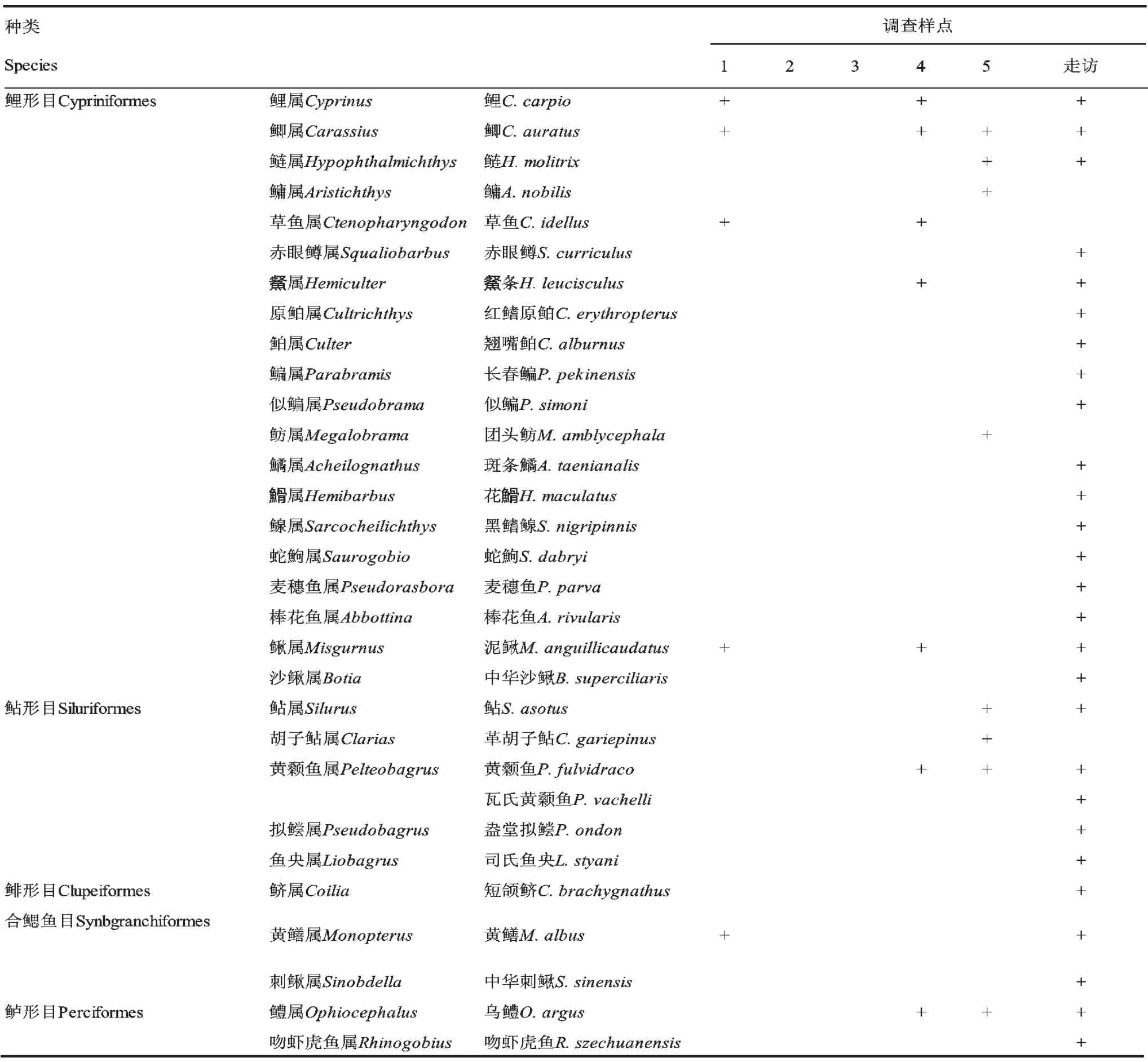

经实地调查、走访和查阅相关资料,调查区域内鱼类共计31种,隶属于5目9科30属(表2),其中鲤形目最多,共20种,占总种数的64.52%;其次是鲇形目6种,占总种数的19.35%;鲈形目和合鳃目各有2种,分别占总种数的6.45%;鲱形目只有1种,占总种数的3.23%。在鲤形目中鲤科鱼类18种,占该目总数的90.00%,占所有本次调查鱼类的58.06%。调查评价区域的鱼类以鲤形目鱼类为主,而鲤形目鱼类中又以鲤科鱼类为主,保护区主要保护对象绝大多数都有发现。

表2 调查期间保护区鱼类名录

2.2 生态类型

按照武慧慧等人[6]的分类方式对调查区内鱼类生态类型进行分类(表3),其中静水定居型11种,占总种数的35.48%;溪流定居型16种,占总种数的51.61%;江河洄游型鱼类主要为四大家鱼和短颌鲚共4种,占总种数的12.91%。上层和中下层鱼类种类分别占总种数的29.03%和22.58%,底栖鱼类占48.39%,沉性卵(41.94%)>漂流性卵(29.03%)>黏性卵(22.58%)>浮性卵(3.23%)=卵产于蚌体内(3.23%)。杂食性鱼类最多,占总种数的54.84%;其次是肉食性,占总种数的32.26%,植食性占12.90%(其中动物区系中字母E表示南方平原区系复合体)。

表3 调查期间保护区鱼类生态习性和区系划分

2.3 区系组成

根据淡水鱼类区系复合体划分[7],调查区域内鱼类存在4个区系复合体(表3):①江河平原区系复合体的鱼类共15种,占总种数的48.39%;②北方平原区系复合体只有麦穗鱼1种,占总种数的3.23%;③晚第三纪早期区系复合体的鱼类共6种,占总种数的19.35%;④南方平原区系复合体的鱼类共9种,占总种数的29.03%。

2.4 渔获物分析

5个调查断面共有3个调查断面实地采集到鱼类样本。鱼类采集样本中,渔获物较少,鲫鱼数量和重量均最高,分别占渔获物总量的26.56%和34.73%(表4),但鲫鱼个体较小。原取水口和新建取水口均未采集到鱼类样品,此外原取水口上游7.1 km处断面(1#)采集的渔获物较少,共获得25尾标本,总渔获量为411.7 g,其中仍然以鲫鱼所占比例最高,为51.59%。新建取水口下游8.7 km处断面(4#)共获得32尾标本,总渔获量为453.8 g,其中以条所占比例最高,为50.97%。新建取水口下游15.4 km处断面(5#)共获得31尾标本,总渔获量为703.8 g,其中仍然以鲫鱼所占比例最高,为33.38%。

表4 保护区渔获物构成

3 讨论

本次实地调查采集到黄河鲁豫交界段国家级水产种质资源保护区鱼类资源以鲤形目鲤科鱼类为主,与中国淡水鱼类组成特点基本一致。鱼类组成以静水定居型和溪流定居型鱼类为主,底层分布鱼类占优势,产沉性卵鱼类和漂流性卵鱼类为主,杂食性鱼类最多;区系组成中,调查区域内鱼类主要以江河平原区系复合体的鱼类为主。千岛湖国家级水产种质资源保护区梓桐核心区水域鲤科鱼类占65.12%,以中上层、杂食性、湖泊定居性鱼类为主[8]。清流罗口溪黄尾鲴国家级水产种质资源保护区鱼类区系特点以江河平原区系成分、杂食性鱼类和漂流性卵为主[9]。本次调查区域为东洋界的华北区,区域处于黄河下游,因此又称为江河平原区。

从渔获物分析中可以看出,调查区域存在一些经济鱼类,如鲤形目鲤科中赤眼鳟、翘嘴鲌等鲌亚科鱼类,鮈亚科的花,鲇形目的黄颡鱼、鲇、盎堂拟鲿,鲈形目的乌鳢等都属于经济价值较高的鱼类。但从渔获物数量来看,这些鱼类的数量较少,特别是黄颡鱼、鳜和乌鳢这些经济价值很高的鱼类数量很少,没有形成规模。调查区域内鱼类数量以鳑鲏亚科鱼类(如中华鳑鲏)、鲫、麦穗鱼、蛇鮈等小型鱼类较多所占的比例较大。因此,调查区域内鲫鱼等小型鱼类数量较多,但个体较小,经济价值偏低,而个体较大的蒙古红鲌、花的经济价值较高,但由于整体数量不占优势,因此,调查区域内鱼类总的经济价值较低。经访问调查,调查区域经济价值很高的一些鱼类如鲇、黄颡鱼、乌鳢、鳜等的鱼类产卵不稳定,很难有较高的产量,因此经济价值也不高,这可能主要与黄河下游水位变动较大有关。保护区最重要的保护对象为黄河鲤,生活于水体底层,杂食性。由于黄河水泥砂含量大等原因,黄河鲤的产卵一般要在河口外或者由于河道变迁所形成的上端封闭的河汊中产卵,由于酷渔滥捕、河水污染、调水调沙等因素的影响,自然环境中的黄河鲤资源严重下降。国家级水产种质资源保护区的建立,不仅促进了黄河鲤种质资源保护,也对生态环境进行了改善,逐步恢复了黄河鲤和其它经济鱼类种质资源,增加生物物种的多样性,丰富天然种质资源基因库起到了重要作用,目前正在开展保护区鱼类增殖放流等渔业资源修复工作,使黄河鲤的种质资源逐渐得到恢复。

与上世纪八十年代调查比较,鱼类资源发生了显著变化。主要表现在以下几个方面:①资源量减少。据调查,在上世纪八十年代一天可以捕捞50 kg的河段,现在只能捕捞不足10 kg;②渔获物组成发生变化。原来以鲤鱼为重要经济鱼类,现在以鲫鱼、条等小型经济鱼类为主;③原来在河段出现的种类如北方铜鱼、刀鱼等现在难觅踪迹。从保护的主要鱼类食性来看,这些鱼类主要以水生生物为食物,所以,保护这些鱼类还要注意保护这些鱼类的索饵场,保护水生态环境。

针对保护区鱼类资源现状,提出以下保护建议:

(1)保护鱼类种质资源。政府加大宣传,采取有效保护措施,杜绝一切损害鱼类种质资源的活动;

(2)保护水生态环境。加强水域监测,对保护区范围内的生态环境和自然资源进行全方位的保护;

(3)开展科学研究。通过与科研院、所联合,开展黄河鲤的种质资源、种群结构和人工繁育等研究工作,制定科学合理的保护措施,为黄河鲤种质资源保护奠定理论基础;

(4)积极宣传,依法保护。政府加强宣传相关法律法规和政策,使广大群众充分认识建立保护区的意义,积极配合保护区工作。依据有关自然保护区法律法规,制订保护区管理制度,做到制度化、标准化、规范化、科学化。