栎丽虎天牛成虫触角感器的扫描电镜观察

2021-10-10尚军烨徐炜超孟庆繁赵红蕊刘生冬

尚军烨,徐炜超,孟庆繁,赵红蕊,刘生冬,李 燕

(北华大学林学院,国家林业和草原局长白山特色森林资源保育与高效利用重点实验室,吉林 吉林 132013)

栎丽虎天牛(Plagionotuspulcher)隶属于鞘翅目,天牛科,天牛亚科,虎天牛族,主要分布在黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西等地,主要寄主为蒙古栎(Quercusmongolica)、春榆(Ulmusdavidiana)、赤杨(Alnusjaponica)、青杨(Populuscathayana)等[1]。目前虽未对林木资源造成严重危害,但调查发现蒙古栎林中其种群数量很大,可能成为蒙古栎林潜在的危险性害虫。

昆虫触角是昆虫感受外界刺激的主要器官,上面着生有许多不同类型的感器,是昆虫对内外环境感知,进行化学通讯的载体,在昆虫的寄主定位、产卵选择、配偶识别等行为中具有重要作用[2-3],感器的类型和数量随种类的不同而相差很大[4]。近年来,国内外学者先后对黄星天牛(Psacotheahilaris)[5]、松墨天牛(Monochamusalternatus)[6-8]、云斑天牛(Batocerahorsfieldi)[9]、咖啡脊虎天牛(Xylotrechusgrayii)[10]等天牛触角感器的超微结构进行了观察,但鲜见有栎丽虎天牛成虫触角感器研究的报道。目前,栎丽虎天牛寄主、配偶选择的行为机制尚不明确,对触角感器类型、数量及分布规律的研究,可为栎丽虎天牛的行为学和电生理研究等提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试标本均取自北华大学林学院昆虫实验室馆藏标本,采自吉林地区。选择触角完整的栎丽虎天牛雌雄成虫干制标本各10头,备用。

1.2 方法

分别将雌雄虫触角编号,在超景深三维显微系统(基恩士,日本,VHX5000)下测量触角各节长度。将雌雄各3头标本浸泡在体积分数30%乙醇溶液中回软,在实体显微镜下摘取完整触角。摘取的触角在体积分数4%的Triton X-100(聚乙二醇辛基苯基醚)溶液中浸泡24 h后,用蒸馏水清净3次,再经体积分数75%、80%、85%、90%的乙醇溶液逐级脱水10 min,而后将样品转至正己烷溶液浸泡2 h,并超声降解30 s,倒去溶液,风干样品。将风干触角用导电胶分腹面、背面贴在扫描电镜载物台上,经离子溅射仪喷镀(Quorum,英国,Emitech SC7620),样品表面覆盖约50 nm铂钯合金,而后在Quanta 200-D7972(荷兰FEI公司)扫描电镜20.0 kV加速电压下进行表面结构观察。

1.3 数据统计

以单位面积(1 μm2)内各类型感器数量衡量触角感器的总体情况,利用SPSS 18.0进行数据统计分析。触角感器分类依据Schneider[11]的研究方法。

2 结果与分析

2.1 触角的基本特征

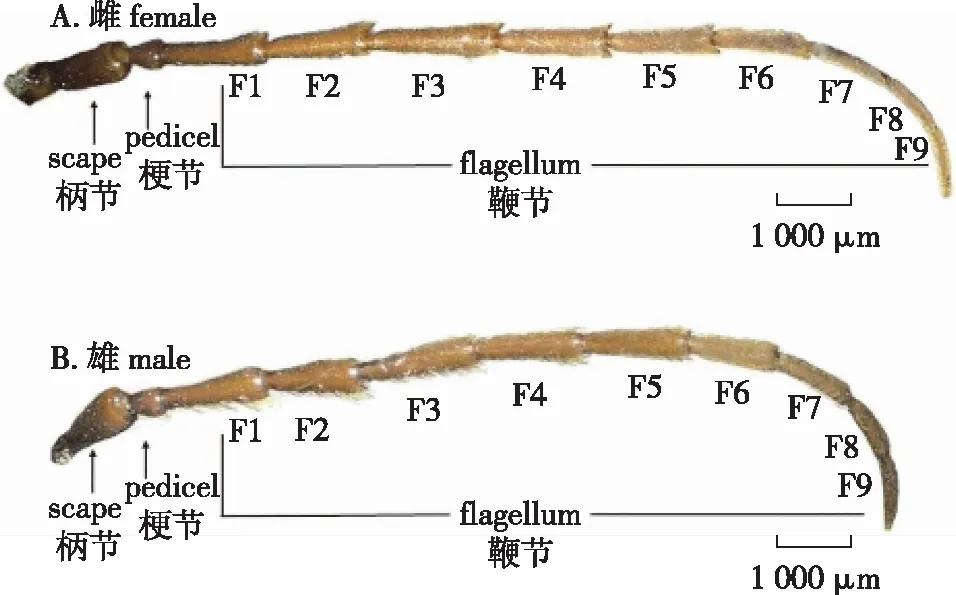

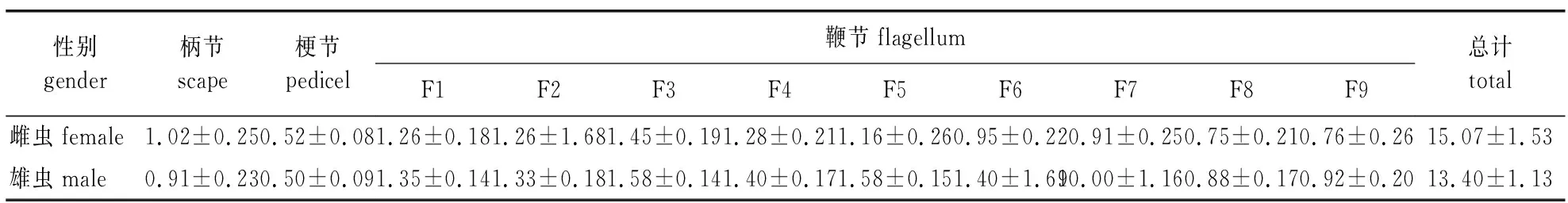

栎丽虎天牛触角丝状,共11节,由柄节、梗节及9个鞭节所组成;触角呈黄褐色,被短柔毛,颜色由端部至基部逐渐加深(图1)。雌虫触角明显短于体长,未达鞘翅末端,约为体长的0.6~0.8倍;雄虫触角短于或等于体长,约为体长的0.7~1.0倍。雌雄成虫触角鞭节中第3亚节(F3)最长[雌虫平均(1.45±0.19)mm,雄虫平均(1.58±0.14)mm];第8亚节(F8)最短[雌虫平均(0.75±0.21)mm,雄虫平均(0.88±0.17)mm](表1)。

图1 栎丽虎天牛雌雄成虫触角形态Fig.1 General view of antennae of female and male adults of Plagionotus pulcher

表1 栎丽虎天牛触角各节长度(平均值±标准差,n=10)Table 1 Length of each segments of P. pulcher antenna(mean ± SD, n=10) mm

2.2 触角感器类型、数量与结构特征

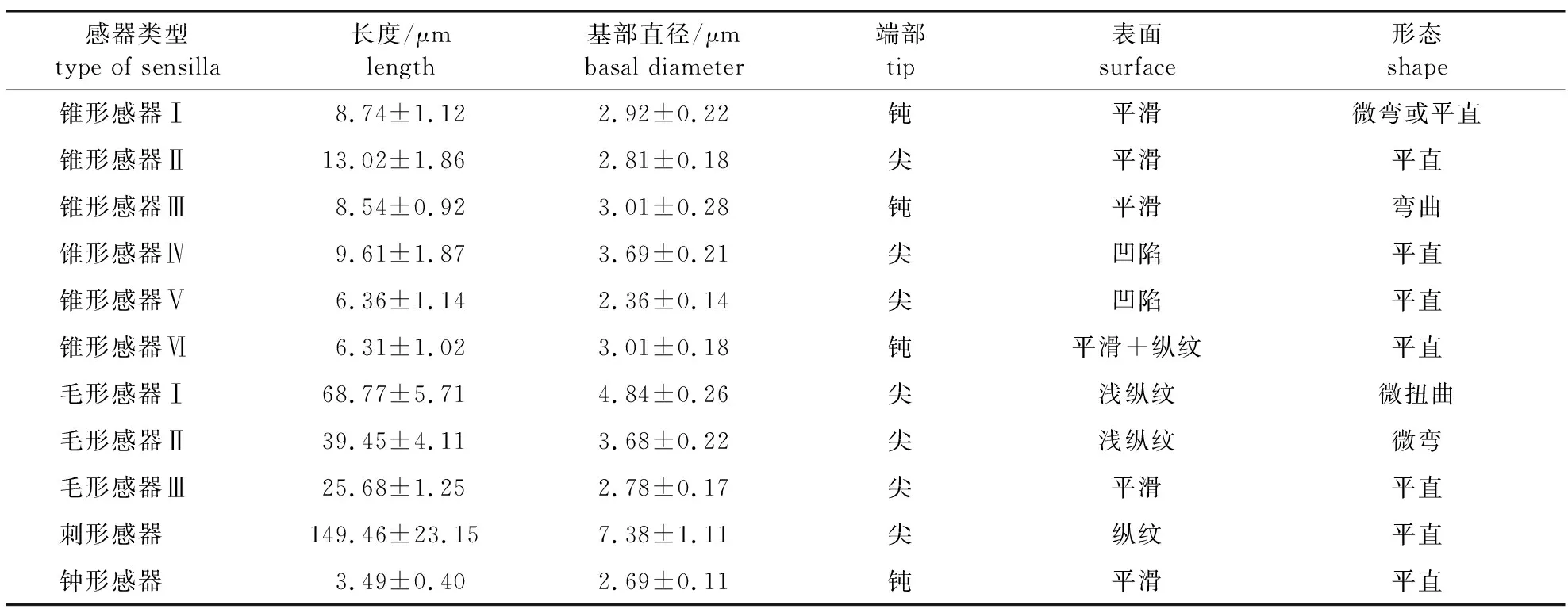

触角感器共有4个类型,分别为锥形感器(sensillum basiconca,B)、毛形感器(sensillum trichodea,Tr)、刺形感器(sensillum chaetica,Ch)和钟形感器(sensillum campaniformia,Sc),其中锥形感器有6种、毛形感器有3种、刺形感器和钟形感器各有1种。毛形感器数量最多,其次为锥形感器,刺形感器再次之,钟形感器数量最少。各类型及亚型感器形态特征和量度值见表2。

表2 栎丽虎天牛触角感器的形态特征Table 2 Morphological characteristics of P. pulcher antennal sensilla

2.2.1 锥形感器各亚型

栎丽虎天牛触角感器类型见图2。

A.锥形感器Ⅰ sensillum basiconca Ⅰ;B.锥形感器Ⅱ sensillum basiconca Ⅱ;C. 锥形感器Ⅲ sensillum basiconca Ⅲ;D.锥形感器Ⅳ sensillum basiconca;E.锥形感器Ⅴ sensillum basiconca Ⅴ;F.锥形感器Ⅵ sensillum basiconca Ⅵ;G.毛形感器Ⅰ sensillum trichodea Ⅰ;H.毛形感器Ⅱ sensillum trichodea Ⅱ;I.毛形感器Ⅲ sensillum trichodea Ⅲ;J.刺形感器 sensillum chaetica;K.钟形感器 sensillum campaniformia。图2 栎丽虎天牛触角感器类型Fig.2 Type of antennal sensilla of P. pulcher

锥形感器Ⅰ,略呈圆柱形,长(8.74±1.12)μm,表面平滑,微弯向触角端部或直立,端部钝尖,底座圆台形(图2A)。锥形感器Ⅱ,长圆锥形,长(13.02±1.86)μm,表面平滑,直立,端部尖锐,底座圆台不明显(图2B)。锥形感器Ⅲ,短圆锥形,长(8.54±0.92)μm,表面平滑,基部弯曲,端部钝尖,底座圆台形(图2C)。锥形感器Ⅳ,圆锥形,长(9.61±1.87)μm,直立,一侧从基部至端部凹陷,端部微尖,底座圆台形(图2D)。锥形感器Ⅴ,近圆锥形,长(6.36±1.14)μm,直立,基部微膨大,中部收缩,两侧凹陷,端部渐尖,底座圆台形(图2E)。锥形感器Ⅵ,近圆锥形,长(6.31±1.02)μm,直立,中下部表面平滑,中上部表面有纵沟,顶端钝尖,底座圆台形(图2F)。

2.2.2 毛形感器各亚型

毛形感器Ⅰ,长针形,长(68.77±5.71)μm,着生于表皮凹窝内,向触角端部倾斜,微扭曲,端部渐尖,表面具纵纹(图2G)。毛形感器Ⅱ,短针形,长(39.45±4.11)μm,着生于表皮凹窝内,向触角端部倾斜,近平行于触角表面,微弯曲,端部钝尖,表面具浅纵纹(图2H)。毛形感器Ⅲ,短粗针形,长(25.68±1.25)μm,着生于表皮凹窝内,向触角端部倾斜,平直,端部钝,表面具浅纵纹(图2Ⅰ)。

2.2.3 刺形感器

刺形感器长针形,长(149.46±23.15)μm,着生于表面大而深的凹窝内,伸向触角端部,平直,表面有纵纹,端部渐尖(图2J)。

2.2.4 钟形感器

钟形感器呈圆屋顶形,长(3.49±0.40)μm,着生于近圆形底座上,表面平滑,直立,顶端有乳状突起(图2K)。

2.3 触角感器的分布特征

总体上,感器数量和类型从触角基部向端部逐渐增加。锥形感器只分布于触角鞭节,毛形感器在触角各节都有分布,刺形感器主要分布在柄节、梗节、鞭节第1~2亚节和部分鞭节亚节的端部,钟形感器分布在雌虫触角鞭节的第7~9亚节和雄虫的第3~4亚节。各类型及亚型感器在雌雄虫触角的数量分布见表3、表4。

表3 栎丽虎天牛雌虫触角感器数量分布Table 3 Number distribution of antennal sensilla on female P. pulcher ×10-4个/μm2

表4 栎丽虎天牛雄虫触角感器数量分布Table 4 Number distribution of antennal sensilla on male P. pulcher ×10-4个/μm2

感器不同亚型的分布也不同。锥形感器Ⅰ、Ⅱ分布在鞭节第3~9亚节,锥形感器Ⅲ、Ⅳ主要分布在鞭节第6~9亚节,锥形感器Ⅴ和Ⅵ只零散分布在鞭节第7~9亚节。毛形感器Ⅰ分布在鞭节第3~9亚节,毛形感器Ⅱ分布在柄节、梗节和鞭节第1~3亚节,毛形感器Ⅲ零散分布在鞭节各亚节的端部。

雌雄成虫触角感器的类型和亚型相同,但感器数量和亚型分布不同。雌虫感器数量多于雄虫,雌虫感器平均4.36×10-2个/μm2,雄虫平均为4.22×10-2个/μm2。雌雄虫都以毛形感器Ⅰ数量最多,但程度上雌虫少于雄虫,分别占雌雄虫感器总数的62.41%、69.13%;锥形感器Ⅰ数量次之,雌虫多于雄虫,分别占11.51%、7.31%。雌雄虫感器都集中分布在鞭节第6~9亚节,分别占感器总数的62.06%、63.15%。

3 讨 论

1)栎丽虎天牛成虫触角感器类型和数量从基部到端部呈递增的趋势,栎丽虎天牛触角端部是感受化学物质的主要部位,鞭节第6~9亚节是电生理试验的首选部位。栎丽虎天牛感器类型与已见报道的其他天牛触角感器相似,其中毛形感器、锥形感器和刺形感器都是天牛触角上较为常见的感器。不同学者对一些形态相似或者相同类型的感器在不同昆虫上的命名有一定的差异,如:栎丽虎天牛的锥形感器Ⅵ结构比较特殊,与青杨楔天牛(Saperdapopulnea)、锈斑楔天牛(S.balsamifera)[12]的锥形感器Ⅲ结构相似,栎丽虎天牛的钟形感器与云斑天牛触角、红缘天牛(Asiashalodendri)下颚须、双条杉天牛(Semanotusbifasciatus)触角着生的感器形态类似[9, 13-14]; 栎丽虎天牛的锥形感器Ⅳ与黄星天牛的锥形感器Ⅱ[5]、桉嗜木天牛(Phoracanthasemipunctata)[15]的锥形感器Ⅱ、青杨脊虎天牛(X.rusticus)的锥形感器Ⅰ[16]、青杨楔天牛、锈斑楔天牛的锥形感器Ⅰ[12]非常相似。

2)栎丽虎天牛有6种亚型的锥形感器,主要分布在触角的鞭节,由基部到端部数量逐渐增加,褐点墨天牛(M.notatus)和白点墨天牛(M.scutellatus)等也有相似的分布规律[17],且栎丽虎天牛雌虫锥形感器数量多于雄虫。锥形感器的集中分布和数量在性别上的差异,在咖啡虎天牛、青杨脊虎天牛、桉嗜木天牛、Phoracantharecurva中被认为有利于天牛捕获气味分子和异性释放性信息素的感知[10, 15-16, 18]。各亚型锥形感器则可能选择性的识别外界化学信息[10]。

栎丽虎天牛触角有1种刺形感器,主要分布在柄节、梗节和各鞭节的连接处,其形态和分布特点与栗山天牛(Massicusraddei)刺形感器Ⅱ相似[19]。有研究发现,刺形感器都垂直于触角表面,且长度远长于其他感器,能够优先接触物体,具有感受机械刺激的功能[4]。栎丽虎天牛的刺形感器也可能是一种机械感器。

毛形感器被认为具有感受机械刺激和化学物质的功能[11],栎丽虎天牛雌雄成虫触角毛形感器Ⅰ与香樟齿喙象毛形感器Ⅱ[20]相似,表面具纵脊,应属于沟纹型多孔化学感器,而这类感器主要起嗅觉作用,由此可以推断毛形感器也是栎丽虎天牛的主要嗅觉感器。

钟形感器在栎丽虎天牛触角上的数量不多,形态与云斑天牛、双条杉天牛、栗山天牛的钟形感器相似[9,14,19]。有研究表明其为有孔结构,可能为嗅觉、味觉或湿度感器[11];也有不同观点认为,钟形感器无孔,是温度或湿度感器;也有认为钟形感器可能为机械感器,不受神经支配[4]。栎丽虎天牛的钟形感器功能也需要深入研究。

3)栎丽虎天牛雌虫触角感器数量多于雄虫,研究表明栎丽虎天牛雄虫具有天牛科昆虫典型的信息素释放结构,雄虫可能释放长距离的性信息素或聚集信息素[21],可以推断雌虫接收外界化学信息的能力可能强于雄虫。在林分中,雌虫触角数量较多的感器更利于接收来自雄虫的信息素和寄主植物的挥发物信息,在雌虫选择产卵寄主和产卵场所或补充营养中起关键作用。

栎丽虎天牛触角感器的类型和分布,以及雌雄虫之间的差异,为栎丽虎天牛的电生理、选择行为研究提供了参考。由于观察仪器精度等的限制,未直接观察到栎丽虎天牛触角感器上微孔,感器的具体功能还有待结合行为学、电生理试验等进一步验证。