柳州市区土地利用变化及驱动力分析

2021-10-09林晓楠陆汝成

林晓楠,陆汝成,华 璀

(南宁师范大学自然资源与测绘学院,南宁 530001)

20世纪90年代以来,全球环境变化研究领域逐渐加强了对土地利用及土地覆被变化的研究,这主要与该领域具有全球影响的国际地圈与生物圈计划(IGBP)和全球环境变化人文计划(HDP)的推动有关[1]。中国城镇化和工业化进程加快,经济增长和人口增加导致城市土地利用变化,人地矛盾突出,土地利用变化的研究备受关注。国内关于土地利用及覆盖变化的研究主要集中于土地利用变化的过程及驱动力上[2-4]。在土地利用变化研究方法上,大部分研究是以遥感影像作为信息源,通过解译获得地类数据,在此基础上运用GIS手段进行土地利用变化分析[5,6],有小部分基于土地变更调查数据展开研究[7-9]。常见的土地利用变化分析思路,一是通过变化量、信息熵、动态度等分析土地利用数量、结构、速度的变化[10,11];二是通过转移矩阵等分析土地利用变化的方向[12];三是通过土地利用程度变化模型研究土地利用的综合水平和变化趋势[13]。土地利用变化驱动力可从自然和人文因素研究,分析方法有定性和定量分析,定量分析常见的方法有主成分分析、典型相关分析、多元线性回归分析、二元Logis⁃tics回归模型、灰色关联度分析等[14-17]。方士源等[6]通过多元回归模型揭示土地利用变化与经济社会驱动因素之间的关系。谢汀等[18]通过对社会经济发展指标与信息熵进行灰色关联分析,得到成都市建设用地结构变化的驱动力。

土地利用变化研究多基于遥感影像对经济发达区、生态脆弱区展开,对于工业城市的土地利用变化研究较少。基于此,通过收集柳州市区(鱼峰区、城中区、柳北区、柳南区四城区)土地利用变化数据和社会经济统计数据,分析柳州市区2010—2018年土地利用变化的特征及主要驱动因素,对土地资源的可持续利用和缓解人地矛盾具有参考意义。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

柳州市位于广西壮族自治区中部偏东北,是北、东、西三面被山丘包围,南面张开的岩溶盆地,是交通枢纽城市,工业基础雄厚,尤其是汽车、机械、冶金行业。2017年,柳州市调整行政区划,市辖城中区、柳北区、鱼峰区、柳南区、柳江区。2018年年末,全市实现地区生产总值3 053.65亿元,市区总面积为141 265.80 hm2,建成区面积(含柳江区)23 228 hm2,鱼峰区41.41万人,柳南区35.51万人,柳北区35.47万人,城中区17.03万人。柳州市区区位如图1。

1.2 数据来源

土地利用变化及行政区界线数据在中国科学院地理科学与资源研究所的资源环境科学与数据中心下载,社会经济数据来源于《广西统计年鉴》《柳州统计年鉴》以及柳州市政府工作报告。根据《中国土地利用数据分类系统》标准,将研究区土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地六大类。

2 研究方法

2.1 土地利用变化量

土地利用变化最显著的特征是各土地利用类型在数量上的变化,而土地利用类型数量在时序上的变化是通过不同土地利用类型面积的变化量来反映。

式中,ΔU为某种土地利用类型面积变化量,Ub、Ua分别为研究末期与研究初期土地利用类型的面积。

2.2 单一土地动态度

土地利用变化速度通常可以采用土地利用动态度定量描述,通过对土地利用类型变化速度的分析,反映出研究区域在研究时段内的土地利用类型变化的剧烈程度,采用单一土地利用动态度进行计算和分析。

式中,K为某种土地利用类型动态度,Ub、Ua分别为研究末期与研究初期的某种土地利用类型的面积,T为研究时段长。

2.3 灰色关联度

灰色关联度的计算步骤如下[16]。

1)确定母序列和子序列。分别把柳州市区2010—2018年耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地的面积作为母序列,把社会经济因子作为子序列。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化分析

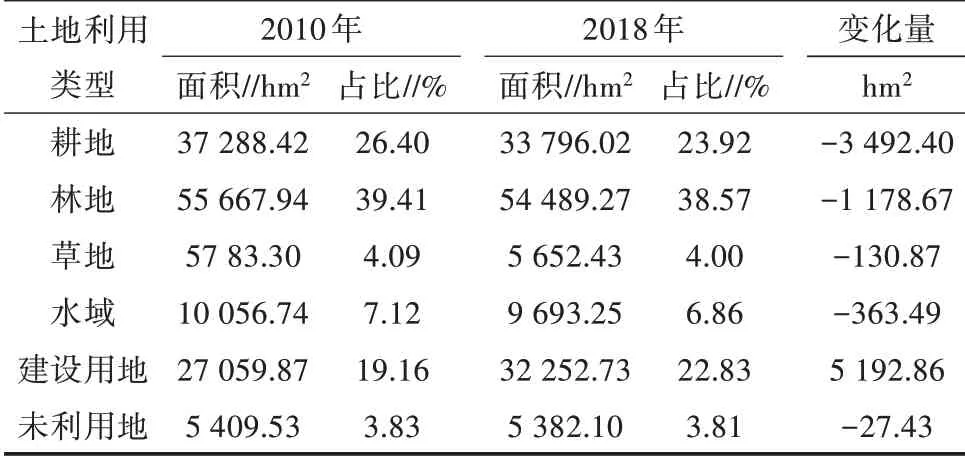

3.1.1 土地利用类型规模变化 2010—2018年柳州市区建设用地面积增加,其他土地利用类型面积减少。建设用地增加5 192.86 hm2;耕地减少量最大,减少3 492.40 hm2,其次是林地,减少1 178.67 hm2;其他土地利用类型变化不明显,尤其是未利用地,仅减少27.43 hm2(表1)。在土地利用类型中,林地位居第一,占比由39.41%减少到38.57%;耕地居第二,占比由26.40%减少到23.92%;建设用地居第三,占比由19.16%增加到22.83%(图2)。这些变化表明随着柳州市区城镇化进程的加快,城镇建设扩张,并且占用了部分耕地、林地等用地。

表1 2010—2018年柳州市区土地利用类型变化情况

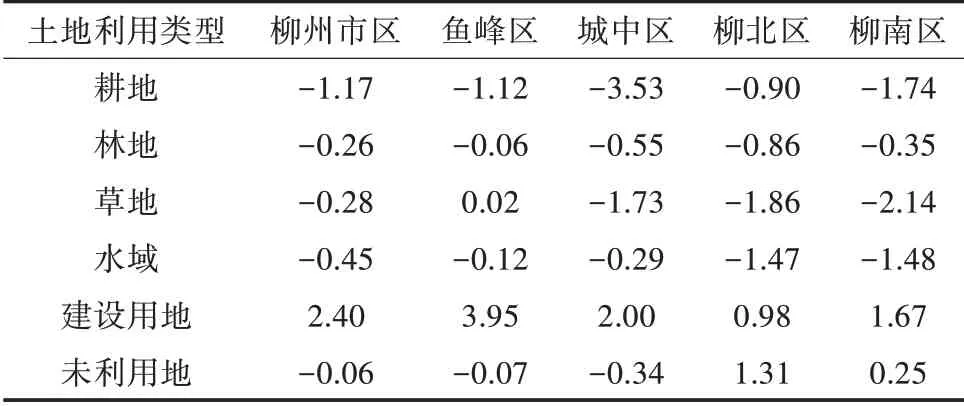

3.1.2 土地利用类型动态度 从土地利用类型来看,柳州市区建设用地的增加速度最快,动态度为2.40%/a;耕地的减少速度最快,动态度为-1.17%/a;林地、草地、水域和未利用地的动态度绝对值均小于1%/a,土地利用变化速度不显著,其中未利用地动态度为-0.06%/a,在所有土地利用类型中居于最后,变化速度最慢。从各区评价单元来看,鱼峰区的建设用地变化速度比其他评价单元明显,动态度为3.95%/a;城中区的耕地变化速度比其他评价单元明显,动态度为-3.53%/a;柳北区林地和未利用地变化速度比其他评价单元明显,动态度分别为-0.86%/a和1.31%/a;柳南区的草地变化速度比其他评价单元明显,动态度为-2.14%/a;柳南区和柳北区的水域变化速度相当,动态度分别为-1.48%/a和-1.47%/a。4个区建设用地均明显增加,其中柳北区建设用地变化速度比其他评价单元慢(表2)。

表2 2010—2018年柳州市区各土地利用类型动态度(单位:%/a)

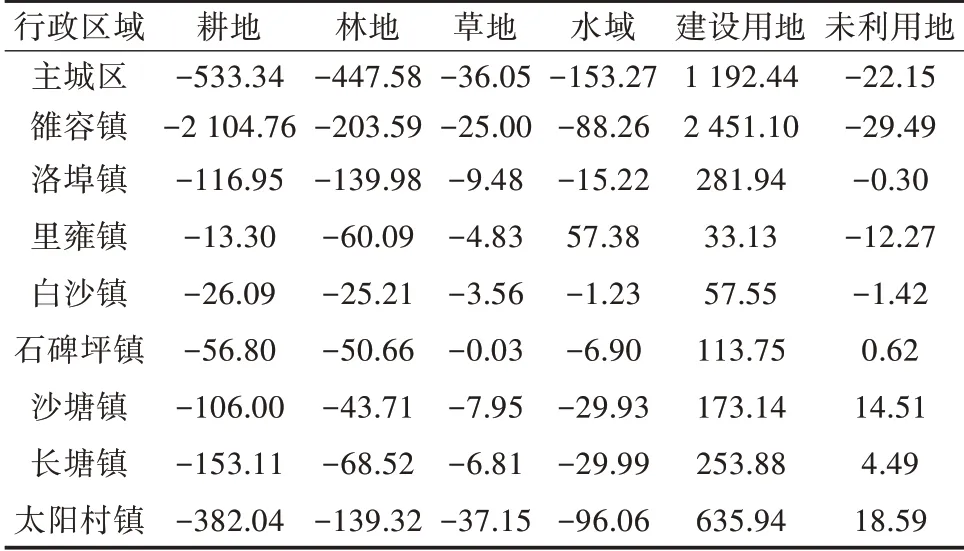

3.1.3 土地利用城乡变化 2010—2018年柳州市主城区和各乡镇的建设用地面积增加,耕地、林地、草地、水域的面积减少,主城区的未利用地面积减少,各乡镇的未利用地面积有增有减(表3)。建设用地增加量最大的是雒容镇,其次是主城区,再次是太阳村镇;与此相对,耕地减少量最大的是雒容镇,其次是主城区,再次是太阳村镇。根据柳州市城乡各地类变化的数据(表3),在ArcGIS采用自然间断点分级法将城乡各地类的变化幅度分为高、中、低三个等级(图3)。雒容镇变化最大,除了林地外,耕地、草地、水域、建设用地、未利用地的变化幅度等级均为高;主城区变化其次,林地、草地、水域、未利用地的变化幅度等级均为高;太阳村镇的草地、水域的变化幅度等级均为高;石碑坪镇、白沙镇的所有地类变化幅度等级均为低,变化不明显。雒容镇的巨大变化与柳东新区的建立和发展息息相关,特别是柳州汽车城的建设。随着城镇化进程的加快,主城区也发生明显变化,主要表现为建设用地增加,其他土地利用类型减少。太阳村镇的变化与螺蛳粉特色小镇的建设以及示范镇的发展定位相关。

表3 2010—2018年柳州市区城乡土地利用变化量比较(单位:hm2)

3.2 土地利用变化驱动力分析

3.2.1 定性分析

1)人口因素。柳州市区在2010—2018年年末总人口增加了24.42万人;非农业人口增加了27.93万人;常住人口增加了11.69万人。年末总人口、非农业人口、常住人口的增加,促使人们对住房等建设用地的需求也在增长,驱动建设用地面积增加。非农业人口的增加,城市化进程的加快会挤占部分耕地和其他土地利用类型,导致这些土地利用类型减少。

2)经济因素。柳州市区2010—2018年经济发展较快,地区生产总值、第二产业生产总值、工业总产值和固定资产投资逐年递增,经济的增长提升了建设的能力,大量楼盘和工厂拔地而起,加大交通等基础设施的投入建设,驱动建设用地的增加;从收入水平来说,柳州市区农村和城镇居民收入水平提升,人们生活富裕起来,从事农业生产活动的农业人口减少,驱动耕地减少。

3)政策因素。柳州市城市总体规划(2010—2020年)将柳州市定位为西南地区交通枢纽,因而柳州市2010—2018年间建设大量公路、铁路、跨江大桥、水运、航空等,完善陆水空综合立体交通,使交通运输用地面积增加,驱动建设用地总量增长。《广西主体功能区规划》中柳州市的城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区等被列入自治区层面的重点开发区域,柳州市将向建设超大城市发展,城市规模的扩张会占用部分城市周边的耕地,导致耕地面积减少。柳州市第十二个五年规划提出重点建设以广西柳州汽车城为目标的柳东新区,重点优先发展雒容等乡镇,导致雒容镇土地利用类型的变化。

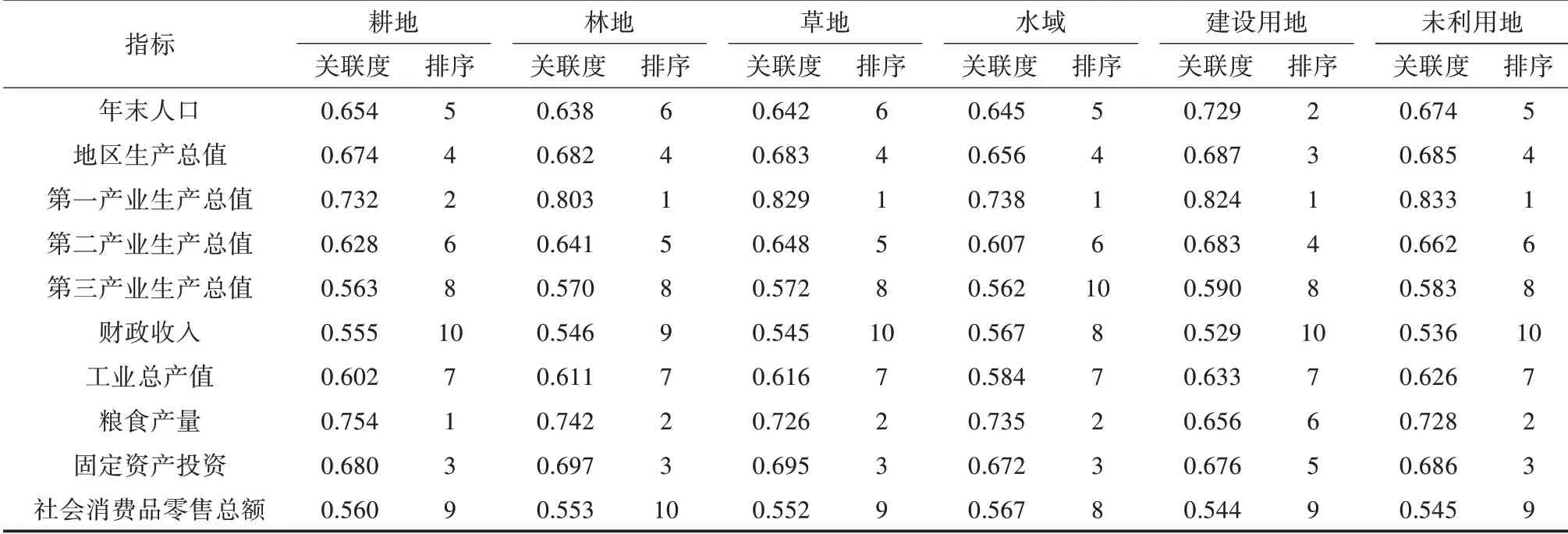

3.2.2 灰色关联度分析 在指标选取上结合柳州市区土地变化特征及统计年鉴,选取10个分析因子:年末人口(万人)、地区生产总值(亿元)、第一产业生产总值(亿元)、第二产业生产总值(亿元)、第三产业生产总值(亿元)、财政收入(亿元)、工业总产值(亿元)、粮食产量(万吨)、固定资产投资(亿元)、社会消费品零售总额(亿元)。将2010—2018年耕地面积作为母序列,10个驱动因子作为子序列,得到耕地面积与驱动因子的分析序列。

采用均值法对原始数据进行标准化处理,得到耕地面积与驱动因子的均值化处理结果,在无量纲化的基础上,结合式(6)和(7)求得耕地面积与各驱动因子的关联系数,结合式(8),得到耕地与各驱动因子的关联度,并用同样的方法计算出林地、草地、水域、建设用地、未利用地与各驱动因子的关联度(表4)。

表4 各土地利用类型与驱动因子的关联度

耕地关联度高的前三位依次是粮食产量、第一产业生产总值、固定资产投资,关联度分别为0.754、0.732、0.680,2010—2018年柳州市区耕地面积是减少的,而粮食产量是呈上升的趋势,农业机械、化肥和固定资产投资的提高会增加粮食产量,抵消部分耕地面积减少的压力,粮食产量的提高会促进第一产业生产总值的增加;林地、草地、水域和未利用地的前四位关联度由大到小依次为第一产业生产总值、粮食产量、固定资产投资、地区生产总值,第一产业生产总值和粮食产量的提高驱动林地、草地、水域和未利用地面积减少,可能是由于这些地类部分转变为耕地,固定资产投资和地区生产总值的增加说明经济和企业等进一步发展,需要更多的建筑支撑,驱动这些地类部分转变为建设用地;建设用地的前四位关联度由大到小依次为第一产业生产总值、年末人口、地区生产总值、第二产业生产总值,人口的增加需要更多的居住和交通等用地,驱动建设用地的增加,而社会经济的增长提供了动力,加快建设用地增加。

4 柳州市区土地可持续利用的建议

4.1 切实保护耕地

随着柳州市区城市规模的扩张,建设用地不得不占用部分耕地,柳州市区2010—2018年耕地面积减少3 492.4 hm2,这是工业化和城镇化发展对建设用地的需求增加的结果。柳州市区为了实现“十三五”经济社会发展提出的要求,降低市区和柳东新区基本农田保护任务的指标,而提高其他各县指标,这项举措可实现耕地总量的动态平衡,但市区质量良好和交通便利的耕地将减少,不利于对耕地的长期有效保护,应严格控制优质耕地的占用,保证补充耕地的质量,实现耕地数量和质量的占补平衡。

4.2 改革与完善土地市场

人口、粮食产量和社会经济是柳州市区土地利用变化的主要驱动力,随着人口的增长和经济的发展,居住用地等建设用地的需求将进一步扩大,这是必然的,也是必需的,但不能妄求一直通过占用城市周边的耕地等增加建设用地,这种粗放扩张的方式不利于土地的可持续利用。应缩小征地范围,对符合土地利用规划和用途管制的农村集体经营性建设用地,推动其进入市场交易,有利于缓解城镇建设用地供需矛盾,保护耕地,实现人、地、粮、经济统筹发展。

4.3 加强土地节约集约利用

随着人口和社会经济的发展,柳州市区城镇建设规模在不断扩张,导致耕地等用地类型向建设用地转变,为了缓解建设用地增加对耕地挤占的压力,柳州市区用地供应可从“增量扩张”转向“存量挖潜”为主,对批而未供、供而未用、低效用地等存量建设用地实施挖潜,做到能少用地则不多用,能用劣质地则不用高质地,节约每一寸土地,以提高土地的集约利用水平。减少新增建设用地,提高存量供给,可缓解建设用地供给压力,有利于保护非建设用地尤其是耕地。

5 结论

1)柳州市区2010—2018年建设用地面积增加,其他土地利用类型面积减少,耕地面积减少量最大。柳州市区建设用地的增加速度最快,动态度为2.40%/a;耕地的减少速度最快,动态度为-1.17%/a;林地、草地、水域和未利用地的动态度绝对值均小于1%/a,土地利用变化速度不显著。雒容镇、主城区和太阳村镇的变化幅度最大,主要表现为建设用地面积增加,耕地、林地面积减少。

2)通过定性分析得出耕地变化的驱动力主要有人口、经济、政策。通过灰色关联度分析得出粮食产量、第一产业生产总值、固定资产投资是耕地面积变化的主要驱动力;第一产业生产总值、粮食产量、固定资产投资、地区生产总值是林地、草地、水域和未利用地面积变化的主要驱动力;第一产业生产总值、年末人口、地区生产总值、第二产业生产总值是建设用地面积变化的主要驱动力。