《民法典》术语“个人信息”的名与实:“个人信息/数据/资料”辨析

2021-10-08叶湘

摘 要:比较个人信息、个人数据和个人资料这三个近义术语才能厘清《民法典》术语“个人信息”的名称与内涵。“个人信息”之“实”主要反映在立法文本中“个人信息”的定义之中,作者分析了个人信息的权利属性、定义方式、定义要素以及主体权利的内容,从词典、立法文本以及中文法学著作和论文三个层面考察“个人信息”之“名”,发现信息/数据/资料的名称在《民法典》中有着统一且有规律的表述,且在通用汉语词典释义中未造成混淆。个人信息、个人数据和个人资料在中国大陆立法文本中具有一定使用规律,但是在中文法学著作和论文中三个术语彼此干扰、互相混淆的情况较为明显。文章总结出干扰原因主要有三个,同时挖掘出这类术语在中文立法文本中的使用规律,为中国地方立法以及中国大陆学者在著作和论文中引用域外法规提供指引。

关键词:中文变体;个人数据;个人资料;权利属性;个人信息权益

中图分类号:H083; DF51; H315.9 文献标识码:A DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2021.04.007

On Name and Nature of Personal Information as a Legal Term in The Civil Code:Discrimination of Chinese Synonyms Personal Xinxi/Shuju/Ziliao//YE Xiang

Abstract: The name and connotation of the legal term “personal information” in The Civil Code of PRC can be clarified only after a comparative study of the Chinese synonymous terms “personal xinxi”, “personal shuju” and “personal ziliao”, all meaning personal information or personal data. The connotation of “personal information” can be found in its various definitions in corresponding legislative texts, so it is necessary to analyze attributes of personal information right and interest, the structure and components of its definitions, and the content of subject rights of personal information. As for the interchangeable use of personal xinxi/shuju/ziliao in dictionaries, legislative texts as well as Chinese legal works and journal papers, it can be found that xinxi/shuju/ziliao are used according to certain rules in The Civil Code, and there is little confusion among definitions of xinxi/shuju/ziliao in popular Chinese dictionaries. Personal xinxi/shuju/ziliao are not often interchangeably used but applied according to some rules in legislative texts of the Chinese mainland. Much confusion, however, has resulted from the interchangeable use of personal xinxi/shuju/ziliao in Chinese legal works and journal papers. This paper puts forward that there are three major reasons leading to such confusion, and suggests rules guiding the use of personal xinxi/shuju/ziliao in Chinese legislative texts as guiding principles for selecting personal information related terms in local legislation in China and citation of overseas laws by scholars in the Chinese mainland.

Keywords: Chinese variations; personal shuju; personal ziliao; attributes of right; right and interest of personal xinxi

收稿日期:2021-05-05

基金項目:国家社会科学基金重大项目“一带一路沿线国家法律文本翻译、研究及数据库建设”(18ZDA157);山东省社会科学规划研究项目“《毛泽东选集》平行语料库的中国政治制度特色话语英译研究”(19CWZJ36);山东省高等学校人文社会科学研究项目“基于语料库的《毛泽东选集(1-5卷)》汉英翻译量化分析与对比研究”(J18RB202)

引言

习总书记在中共中央第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议中提出“加快数字化发展”战略规划[1]。数字化战略和信息科技改变社会生态,个人信息在网络空间易获取,个人信息权益亟须得到保护。《民法典》第一编总则第111条、第127条和第四编人格权编第999条、第1029条、第1030条、第1034条至第1039条共11个条文回应了自然人、法人和非法人该如何在法律框架内合规处理网络空间中泛在的个人信息。为了保护个人信息权益,近年各国掀起不断修订个人信息/数据/资料保护法的热潮,我国也不例外。2020年10月21日公布的《个人信息保护法(草案)》衔接《民法典》,对个人信息保护做了细化规定,由此,“个人信息”之“实”得以框定。

然而,“个人信息”之“名”却因为法律术语“个人信息”“个人数据”和“个人资料”界限不清,给中国大陆推进相关的地方立法、海内外就个人信息/数据/资料保护为主题进行的学术交流造成较大的困扰。在中国大陆中文语境的日常语域中,“信息”“数据”“资料”三个术语在通用汉语词典中界限分明,而合成词“个人信息”“个人数据”“个人资料”属于法律术语,也属于新词,多数通用汉语词典尚未收录。在中国大陆的中文立法文本中,已区分“信息”“数据”“资料”;中国港澳台地区的立法文本,高频使用“個人资料”,中等频率使用“个人资讯”,很少使用“个人数据”。再者,“信息”“数据”“资料”在中文法学论著与论文中纠缠不清,尤其是中国大陆法学学者之间术语使用不统一,个别学者早年和现在使用同一术语时前后期不统一;同时中国台湾地区的法学学者之间术语使用不统一。而两岸法学学者彼此进行学理切磋时,又加剧了这种术语混用的局面。造成这一局面的根本原因是翻译在法律引介和移植过程中规范性(prescriptive)功能不足,描述性(descriptive)功能溢出。

有学者从易于遵循法律、实现保护人格权法益目的、扩大保护效果优于立法术语的字斟句酌等善意的角度,提醒“立法时不宜严格区分数据与信息”[2]。这从最合理地利用有限的立法资源角度来说很恰切。但是,如果能探寻出“个人信息”“个人数据”和“个人资料”在中文法学论著与论文中纠缠不清的原因,在中文立法文本中呈现出来的渐趋清晰的使用规律,实现术语的界清名正、名实两得,这或许让人们更易于遵循法律、实现保护人格权法益的目的。名不正,则言不顺,所以从语言学和法学角度厘清术语“个人信息/数据/资料”名称和定义的内涵、外延的区别以及造成区别的原因,具有学理意义。我们以《民法典》“个人信息”术语的名称和定义为考察中心,以我国大陆和台湾、香港、澳门地区个人信息保护法、新加坡2012年《个人数据保护法令》、欧盟2018年《通用数据保护条例》(GDPR)、美国1974年《隐私权法》等特别法中的“个人信息”或相近的术语为对比参照物,探究中文法学著作与论文中术语纠缠不清的原因,中文立法文本中术语的使用规律,为后续立法、修法扩张中定名正名提供依据。

1 “个人信息”之实

1.1 《民法典》中的个人信息权益

《民法典》作为法律语域中的一个独立语篇,从权利属性上对“信息”和“数据”做了区分,即从“信息”和“数据”语义结构的社会意义上区分了这两个名称的语言形式。从《民法典》的框架来看,在总则编中,“信息”和“数据”分别放在第111条和第127条,分属人格权和财产权之下的具体权利,那么个人信息涉及一种具体的人格权,数据财产涉及一种具体的财产权,个人数据财产也有财产权属性。从是否涉及用益物权的角度,“个人信息”并不必然涉及用益权,也不强调该权益,而“个人数据”的落脚点则在用益物权上。区分“信息”与“数据”涉及的法律权利就可以界定“个人信息”与“个人数据”在用益物权上的不同导向。数据用益权包括控制、开发、许可、转让四项积极权能和相应的消极防御权能,在公平、合理、非歧视原则下行使各项权能可以平衡数据财产权保护与数据充分利用两种价值[3]。

《民法典》第111条关于个人信息和第127条关于数据的条款对自然人而言,是民事权利的宣誓性规定,更是确权性规定[4]。尽管《民法总则》自2017年10月1日起施行后,有学者呼吁在立法中规定个人信息权,“出于维护民事权利理论与制度体系完整性与一贯性的考虑,我国宜采用大陆法系国家的通行做法,在民法等部门法中设立独立的具体人格权实现对人格利益的保护”;《民法典》生效前,学者对个人信息权的定位有三种看法:人格权、财产权或双重属性权利,但“多数学者认同其是一项独立的民事权利”[4]。虽然我国《民法典》和《个人信息保护法(草案)》(仍在公开征集意见过程中)未明确规定“个人信息权”,但是围绕个人信息和数据分别独立确权,而不是停留在权能层面的思路已渐趋清晰,探索性的操作路径也逐渐明晰:个人利益为主、财产利益为辅的二元结构个人信息权;所有权与用益权分离的二元结构数据财产权;个人数据的权利不是可积极利用的绝对权,而数据企业的数据权是绝对权[3-5]。

《民法典》适应新的数字化经济业态,将数据看作独立权利客体,往数据财产权贴合,使个人数据从个人信息中剥离出来。《民法总则》未区分“个人数据”和“个人信息”,《民法典》首次从立法上区分“个人数据”和“个人信息”,实际上是将涉财产权的个人数据从个人信息中独立出来,建构个人数据财产权并予以确权的第一步。《民法典》将个人信息与数据(不是个人数据)分置于体系位置稍远的两个条款的设计构成了“差序结构”,以权利属性区分信息与数据具有建构权利新样态雏形的初始意义[3]。

虽然《民法典》没有规定个人信息权,但是法典却从权利属性这一内涵上区分了“个人信息”和“个人数据”,又从外延的涵盖范围确定了“个人信息”与“个人数据”是包含和被包含关系;体现在权利属性上,个人信息权益处兼有具体人格权和具体财产权的双重属性,这种区分实际上不仅扩张了“个人信息”的权属内涵,而且还扩张了其外延。《民法典》对个人信息含义做扩张处理的法律意义体现在个人信息损害赔偿立法及其理论上可谓比较重大。《民法典》出台前,我国“个人信息保护立法未明确侵害个人信息控制权的损害赔偿额,个人信息控制权的法律属性为人格权”,个人信息遭受侵害后“只能依照《侵权责任法》第20条和第22条的规定确定损害赔偿额”[6]。“个人信息权直接保护的利益是个人利益,因而个人信息权是人格权的一种”,也是“新型的精神性具体人格权”[7]。王利明教授主张的精神损害赔偿加财产救济的方法在2020年10月发布的我国《个人信息保护法(草案)》第65条已实现[8]。该条明确了因个人信息处理活动侵害个人信息权益的,按照个人因此受到的损失或者个人信息处理者因此获得的利益承担赔偿责任;个人因此受到的损失和个人信息处理者因此获得的利益难以确定的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。“高度可能性”的证明标准可用来证明侵害个人信息的行为,由法官结合案件事实并综合考虑相应的因素加以确定;侵害个人信息给受害人造成的财产损失无法证明时,应当适用法定数额的赔偿[9]。

1.2 “个人信息”定义的互文性

“个人信息”的定义出现在多部法律法规中,构成篇际互文,分析互文性(intertextuality)对理解“个人信息”定义内涵的历时变化具有重要意义,便于了解《民法典》的“个人信息”定义从其他法规中借鉴了哪些元素。任何文本都有其他文本的痕迹(traces),一个文本中的其他文本就是互文本(an intertext)[10]。“文本间相互对话、置换”,“个人信息”的定义出现在不同法律法规中,这是法律文本的一种对话方式,也是法律文本译入译出时以法律移植、置换表现出的文本的“本质特征”[11-12]。《民法典》第四编第六章中的“个人信息”定义汲取之前法律法规的痕迹非常明显,是一种立法推进过程中意义的“建构”,也是法律文本的另一种本质特征[12]。

篇际互文性(interdiscursivity)强调对语篇资源的混合、内嵌和移植[13]。我国《民法典》和《个人信息保护法(草案)》中的“个人信息”与各国英文版法律法规中的personal information/data/material,恰好符合广义互文性与篇际互文性对文本内外身份、主体、意义、社会历史现实以及不同法系和中英双语间的动态联系与转换。

在中文法律文本中,《民法典》“个人信息”定义借鉴了其他法条中“个人信息”的定义或表述,通过对比不同的定义,找寻《民法典》定义中的互文本并分析法律借鉴背后的原因,探究互文性对把握“个人信息”定义中语义要素的作用,对理解该定义的文本内涵有着非比寻常的意义。

规定有“个人信息”的法律、全国人民代表大会常务委员会的决定、行政法规、部门规章、部门规范性文件、国家标准、最高人民法院和最高人民检察院的司法解释及规范性文件多达数十部(个),计数百个条文[14-16]。经过逐一梳理对比,《民法典》“个人信息”的定义从内容相似度来看,亲缘关系最近的有2016年11月7日出台的《网络安全法》和2017年6月1日施行的《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》。《网络安全法》兼有公法私法性质,司法解释针对公民,而《民法典》保护客体为自然人。《民法典》第1034条对个人信息的定义是“自然人的个人信息受法律保护。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等”。在《民法典》颁布之前个人信息的界定,“最为权威的当属(2016年11月7日出台的)《网络安全法》”第76条的规定:“个人信息,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息,包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。”司法解释中的定义:“公民个人信息,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者和反映特定自然人活动情况的各种信息,包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。”

与《网络安全法》相比较,《民法典》的定义增加了“特定、电子邮箱、健康信息、行踪信息”共14个字,删掉了“但不限于”4个字。删除“但不限于”是出于精简考虑,因为立法技术上“等”字已实现兜底目的。“特定”自然人是指自然人个体的确定性,也指个体的可识别性,反映了该定义内涵的本质要素:可识别。该定义是概括加列举式结构,列举项中增加了“电子邮箱、健康信息、行踪信息”3项,反映了从《网络安全法》到《民法典》4年期间识别自然人的新增要项,也反映了社会生态的变化,侧面实录了新冠肺炎公共防疫大背景下让渡部分个人利益确保社会公共利益的关系。从内涵的要素扩张上看,健康信息、行踪信息从事关个人身体状况、人身安全的信息多增了一项要素:事关社会公共卫生安全的信息;数年前“行踪轨迹信息显然难以纳入狭义的‘身份识别信息的范畴”,现在已成为通过个人行为习惯识别个人身份的一块信息肖像拼图[16]。

对比该司法解释,《民法典》上述增添的其中2项信息“电子邮箱”“行踪信息”,已在司法解释的定义中以略微不同的表述但内涵大不相同的“通信联系方式”“行踪轨迹”出现。《民法典》的定义对通信联系方式从种类上进行了限缩,对行踪轨迹从内涵上进行了扩张。当前基于高速互联信息技术的通信联系方式纷繁多样,视频即时交互、一对多直播、不指定对象约附近陌生人以及自动搜索批量加好友的通信联系方式很受当下各个年龄段群体青睐,但是《民法典》将其限缩至正式程度高、联系目的明确的电子邮箱,体现了《民法典》第1032条保护自然人私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密性用意,也反映了第1034条保护信息主体免受识别的用意,避免其身份被信息科技、数据挖掘加工技术轻易识别出来。扩张行踪轨迹为行踪信息,也同样包含了保护信息主体安宁、私密、免受识别的三层用意。两相比较,行踪信息样态中增加了虚拟空间、虚拟加现实交叉印证的混合空间。虚拟空间和混合空间样态的行踪信息最典型的是“个人网络行为轨迹信息”,包括但不限于浏览器搜索關键词,用户操作记录(网站登录记录、软件使用记录、点击记录),通过互联网观看、收听、阅读一切视听内容的记录,支付软件的交易记录,软件翻译记录,位置踪迹,网购足迹,智能穿戴设备收集的身体体征信息,系统错误报告信息,用户改善计划等[17]。这些样态的行踪信息与个人信息权益相关,与刑法上出于保护主体人身财产安全的行踪轨迹在保护信息主体的权利属性上非常不同。

1.3 术语的定义方式、要素及主体权利

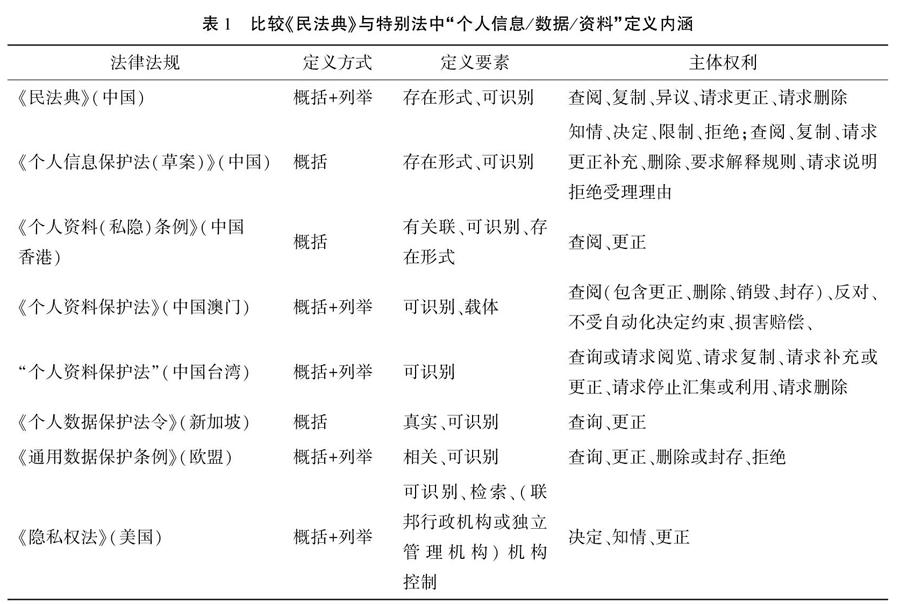

中英文法条中“个人信息/数据/资料”定义方式、定义要素以及个人信息/数据/资料的主体权利会有差别。首先,定义方式或定义的结构是定义内涵的一部分。《民法典》的定义方式采用概括加列举式,与欧盟《通用数据保护条例》等4部法律法规的定义方式相同。概括方式可以确保定义的框架架构和内涵的开放性,法律适用时可以将社会生态变化的部分纳入定义的释义。而列举方式可以明确定义的重点。《民法典》作为一般法采用这种定义方式可以发挥与时俱进、明晰重点的优势。

其次,可识别是表1中各部法律法规定义中都包含的定义要素,也是必备要素,表明可识别性是衡量人格尊严价值和个人信息/数据/资料权益是否受损的首要要素。此外,表1定义中包含个人信息/数据/资料主体权利的有《个人资料(私隐)条例》(中国香港)和《个人数据保护法令》(新加坡),前者包含了所有的权利,后者仅包含了查阅权。表1中其他法律法规是在定义以外的法条中列明主体权利的。《民法典》的个人信息主体权利全部是基于请求权,而特别法《个人信息保护法(草案)》接续《民法典》加以补充,增加了知情、决定、限制和拒绝4项权能。两部法律共同编织了保护个人信息权益的严密法网。

2 “个人信息”之名

2.1 从词典释义出发

中国大陆的汉语词典构成了观察日常生活语境中大陆普通人是否混用、如何区分“信息”“数据”“资料”的日常语域。依据《汉语大词典》,信息在现代科学中指“事物发出的消息、指令、数据、符号等所包含的内容”;“人通过获得、识别自然界和社会的不同信息来区别不同事物,得以认识和改造世界;在一切通讯和控制系统中,信息是一种普遍联系的形式”。由此,信息既是一种载体承载的内容,也是识别、认识、改造世界的手段,更是普遍联系的形式。同样依据《汉语大词典》,数据指“进行各种统计、计算、科学研究或技术设计等所依据的数值”。资料指“用做依据的材料”。

中国大陆的另一部词典《现代汉语词典(第6版)》并没有混用“信息”“数据”“资料”。对数据的定义与《汉语大词典》的定义一字不差,但对信息的定义范围很窄,仅从信息论视角出发,指“用符号传送的报道,报道的内容是接受符号者预先不知道的”,只强调符号传送过程中接受方对新内容的需求,远远未包含信息产业中泛在的符号生产、流通、应用方面。而“资料”指“用作参考或依据的材料”,比《汉语大词典》的定义在资料的功能上多了“参考”这一功能。分别基于两个语素的“信息”与“数据”衍生的复合合成词“信息库”与“数据库”在《汉语大词典》中未列出,但在《现代汉语词典》中列出并予以定义①。信息库指“储存某类信息,供查检分析用的资料库(多用计算机存储)”,该定义强调储存分门别类的内容,还强调了常见的存储方式。数据库指“存放在计算机存储器中,按照一定格式编成的相互关联的各种数据的集合,供用户迅速有效地进行数据处理”,该定义强调存储载体。尽管“资料库”概念出现在“信息库”定义中,会造成混用的可能,但资料库在中文语境中使用频率非常低,而且资料库的存储方式是传统的纸本、微缩胶片等形式,与现代科学疏离感很强,所以定义中以资料库解释信息库造成“资料”与“信息”在中文语境中混用的可能性极低。

简而言之,在中国大陆的中文语境中,信息是现代科学范畴中的内容,具有识别、认识、改造和联系功能。数据是与现代科学和技术相关的数值。资料是弱化时代特征、去科学技术属性、隐去载体形式的、用于构建因果逻辑关系的宽泛材料。“信息”“数据”“资料”三者界限分明。主流汉语词典没有用一个概念(术语)定义另一个概念(术语),即术语定义中没有出现近义的另外两个术语。这两本权威且流行的汉语词典为普通人在日常语域中正确使用“信息”“数据”“资料”起到了该有的正名划界的作用。

2.2 从立法文本出发

2.2.1 《民法典》中术语的能指与所指

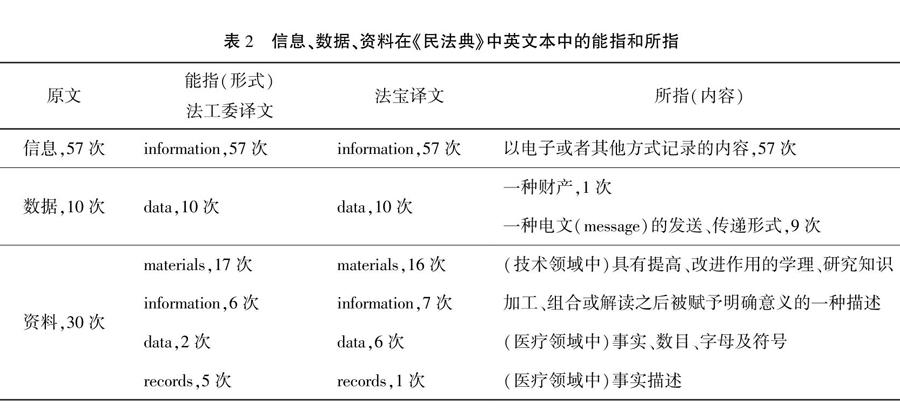

以《民法典》中文语篇为分析对象,可考察中文名称的能指与所指关系;以《民法典》中英双语语篇为分析对象,可考察中文名称到英文名称翻译过程中,中文语境中的能指与所指的对应关系在英文语境中是否会发生变化。法条中术语名称的法律内容和语言形式通过翻译移植;而在法律术语移植中,翻译通过重新搭建能指(形式)与所指(内容)的连接关系,能起到法律术语的内容在新的语言形式下的调适(adaptation)作用。我们以《民法典》中文本及其英译本(全国人大法工委译本、北大法宝译本)为考察对象,探索跨语言借鉴过程中,信息、数据、资料、information、data、material 6个术语,能指(形式)与所指(内容)的对应关系。

我们将能指和所指关系的讨论范围限缩在特定语篇《民法典》中,甄别上述中英文6个术语的本质要素就更加具有针对性,区分术语内涵(connotation)的目的就能够实现。从表2中可以发现中文能指与中文所指的对应关系有一对一(信息)、一对二(数据)、一对四(资料)的情形,《民法典》在区分中文术语信息、数据、资料的内涵上,逻辑清晰程度由高至低排序分别为“信息”“数据”和“资料”。

2.2.2 中国大陆法规对个人信息/数据的区分

包含“个人信息”名称并设专条予以定义的中国大陆重要的法律法规有以下几类。第一,《刑法》第253条之一规定的“公民个人信息”以及2017年6月1日施行的《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第1条列明的“公民个人信息”范围,这是从公法意义上界定涉及人身财产安全、隐私的公民个人信息。第二,《民法典》第111条从民法意义上界定关乎人格权的自然人个人信息。第三,特别法对个人信息的界定,例如《个人信息保护法(草案)》第4条以及《网络安全法》第76条。此外,部门规章从部门或行业类别角度界定个人信息,包括《电信和互聯网用户个人信息保护规定》第4条“用户个人信息”,部门规范性文件有《寄递服务用户个人信息安全管理规定》第3条“寄递用户个人信息”,国家标准有《信息安全技术个人信息安全规范(GB/T 35273—2017)》第3条之一“个人信息”和《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南(GB/Z 28828—2012)》第3条之二“个人信息”。

在中国大陆立法文本中涉及“个人数据”的法规主要有2020年7月15日发布的地方性法规《深圳经济特区数据条例(征求意见稿)》,兼及“个人信息的数据活动”的法规有2020年8月30日发布的《数据安全法(草案)》。前者第101条第2款规定“个人数据包括个人信息数据和隐私数据”,即包括识别自然人身份的数据和关乎自然人安宁与私密的数据,将“个人信息”做了限缩解释,框定在识别个人身份的内容范围内。后者以国家主权、安全、发展为立法目的,未出现术语“个人数据”,但在第49条规定“涉及国家秘密或个人信息的数据活动,遵守相关法律法规的规定”。

2.2.3 术语译入对名称的形塑作用

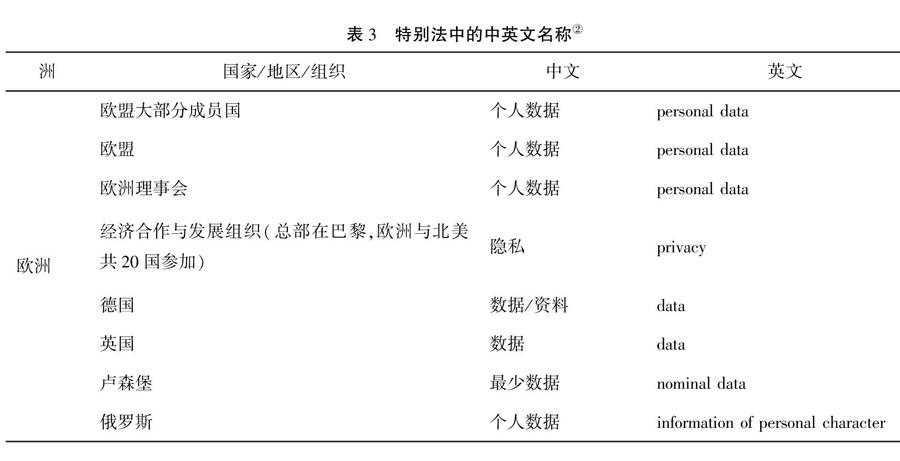

我们有必要考察各国家/地区/组织“个人信息/数据/资料”在特别法中的名称(表3),探索立法文件翻译对术语名称的规范性或描述性形塑作用。个人信息保护法所保护的客体,其名称仅在中文、英文表述上可谓形形色色,但背后并非无规律可循。

从表3中,可以发现地域惯习、大国或重要组织的影响力、译者的选词以及法律语域之外语言的影响是名称表述得以固定下来的四大重要因素。首先,特别法中个人信息保护法所保护的客体的名称呈现出较为明显的地域特征。欧洲倾向使用data(但俄罗斯使用information),北美、大洋洲使用privacy,亚洲主要使用information(中国大陆、日、韩)和data(中国港澳台、新加坡使用data;但菲律宾使用privacy)。其次,可以看到美国对经济合作与发展组织、以色列、菲律宾立法名称上的影响。

再者,法律移植过程中,术语译入中国大陆对术语的中文名称定名影响较大。我们利用翻译引介了数十部个人信息/数据/资料法规,国内立法服务③。以德国联邦层面Datenschutzgesetz (Data Protection Act)的名称为例,1977年制定,1994、1997年分别修正,2001年5月再次修正(旧版BDSG,Bundesdatenschutzgesetz),2018年5月25日生效的新版BDSG。2002月1月,旧版BDSG全文由冉德勇译为中文,译者选择《德国联邦数据保护法》这一名称[19]。新版BDSG的中文名继续沿用《联邦数据保护法》,其中第46条即为“个人数据(personenbezogene Daten)”的定义④。不过,2004年学者齐爱民撰文时选择了《德国联邦个人资料保护法》的名称,还介绍该法的正式名称是《防止个人资料处理滥用法》,人们习惯称其为《个人资料保护法》[20]。2005年开始,齐爱民以“个人信息”指称中国大陆的personal information,以“个人资料”指称“personal data”,改变之前仅以“个人资料”笼统指称对应的多个外文术语[21-23]。此外,翻译规范性不足使得不同近义名称之间的界限变得模糊,降低了法律名称的严谨性。欧盟官网下的“欧盟法律”多语数据库收录了多达24个语种的General Data Protection Regulation(GDPR)全文,但是未收录中文译本,所以这部法律被随意指称,尽管data被统一译为“数据”,但是中文译名有3个:通用数据保护条例(维基百科和百度百科;也是学界常用译名)、一般数据保护条例(知乎)、一般数据保护法(国家金融IC卡安全检测中心安全实验室提供了GDPR全文译文)[15]。

2.2.4 港澳台中文变体与外文对照本对名称的影响

中国大陆、台湾、香港、澳门的中文立法文件中,与术语名称的简繁体相对应的是四个地域衍生出不同的中文变体,这对术语跨地域、跨法域互通互用造成很大的干扰。从特别法立法文本术语内涵来看,大陆简体中文双语素合成词“信息”对应中国台湾地区繁体的双语素合成词“資訊”。此外,中国港澳台地区使用的繁体字“資料”(如表4)与大陆使用的简体字“资料”反而在法律效应上不等效,在大陆与之等效的是简体字“信息”和“数据”。

港澳台地区个人资料保护法的官方外文文本作为中文本的对照文本,虽然为法律翻译提供了便捷的参考来源,但是却赋予了翻译描述性功能在立法文本翻译中扩张适用的正当理由。术语名称英译中呈现一对多情形,“data”可译为“资料”“数据”,“information”可译为“资讯”“信息”,造成大陆中文立法术语在名称上负荷过重,增添干扰名称。

2.3 从中文法学著作和论文出发

2.3.1 中国大陆学者基于信息论区分术语

中国大陆中文法学著作和论文中流行的术语名称有三个:个人信息、个人资料和个人数据,代表性学者分别为梅绍祖与周汉华、(2004年以前的)齐爱民和程啸[5,23,25-27]。由于我国学界关于个人信息保护问题的研究起步较晚,21世纪头十年仍是初始阶段,所以部分代表性学者肩负引介并翻译国外个人信息/数据/资料保护法及理论的同时,一直在法学著作和论文中修正、调适自己对个人信息/数据/资料内涵、外延的认识。齐爱民继详细区分“个人资料”与“个人信息”后,扬前一个名称抑后一个名称,后来又认为“个人资料和个人信息应该是可以通用的概念”,重新兼用二者[22,27]。梅绍祖先使用“个人数据”,认为个人数据就属于个人信息;一年后的2005年以是否加工处理区分两个名称,倾向使用“个人信息”[25,28]。1950年,信息论和控制论的创始人之一维纳(Norbert Wiener)在论文《时间序列的内插、外推和平滑化》和著作《控制论》确定“信息”的当代含义:“信息是人们在适应客观世界,并使这种适应被客观世界感受的过程中与客观世界进行交换的内容的名称。[1]”维纳定义中的“适应”与“感受客观世界”、主体人与客体世界“交换的内容”,包含了传播学语域中的主观与客观、主体与客体、内容与形式、某种加工处理的适应方式等要素,成为后来众多法学学者借鉴用来区分“信息”“数据”和“资料”的类型范式。郎庆斌等从加工处理维度区分“个人信息”与“个人数据”[29]。徐丽枝、申卫星从内容与形式加以区分[30-31]。肖登辉从主观与客观来区分[7]。归纳以上几位法学学者的论点,可以辨析出:信息是加工处理过的、具有主观性的内容;数据是未加工处理过的、具有客观性的形式。资料的主观和客观属性兼有,记录在有形(tangible)或无形媒介上,有时仅特指记录在有形媒介上的内容。

2.3.2 中国台湾地区的学者对术语的区分

中国大陆、台湾、香港、澳门的中文构成了中文的变体(variations),中国港澳台地区的中文变体对大陆中文中的法律术语的使用造成了一定影响。我们以台湾地区为例,在该地区法学著作和论文中,低频次术语“个人资讯(information)”对高频次术语“个人资料(data)”构成一定的干扰;“个人数据”几乎未造成干扰。由于中国台湾地区有多达261个法律法规包含术语“个人资料”,所以台湾学者在著作和论文中引用这些法律法规时,频繁使用术语“个人资料”。中国台湾地区的月旦知识库主要收录在台湾发行的期刊和出版的著作,依据该库,“个人资料”在期刊中出现频次达305次、在论著中达48次;“个人资讯”在期刊和论著中出现频次分别为75次、6次;“个人数据”在期刊和论著中出现频次分別为4次、1次。

具体来说,中国台湾地区许文义倾向区分“资料(data)”与“资讯(information)”,资讯是资料经过处理后的产物,只有被人认为具有意义时资料才会成为资讯,立法应当采取“个人资料”名称[32]。范姜真媺支持“个人资讯”,周惠莲与陈起行主张使用“资讯隐私”[33-35]。

3 结语

在《民法典》第四编第六章中放置“个人信息”条款及其前后条款的放置逻辑,加上《个人信息保护法(草案)》,已经在立法文本中对“个人信息”之“实”做了清晰的释义。而“个人信息”之“名”则是在与“个人数据”“个人资料”辨析后得以正名划界的。在中国大陆中文语境中,术语“个人信息”“个人数据”和“个人资料”在通用汉语词典释义中未造成混淆,在中国大陆立法文本中具有一定使用规律,但是在中文法学著作和论文中三个术语彼此干扰、互相混淆的情况较为明显。在局部的法律语域中造成干扰的原因有三个:中文变体的影响;翻译在法律引介和移植过程中规范性功能不足,描述性功能溢出;法学学者区分术语的角度不同。

我们分析了干扰术语划界定名的原因后,挖掘出术语在立法文本中具有一定的使用规律,希冀对中国地方立法以及中国大陆学者著作、论文中引用域外法规时有所助益。首先,保护人格权和隐私权为主,兼及财产权,可使用术语“个人信息”,中华人民共和国《民法典》与《个人信息保护法(草案)立法》文本的名称为地方立法树立典范,形成隐性规范。其次,中国港澳台以中文为立法语言,在大陆引用港澳台的中文特别法,可使用术语“个人资料”“政府资讯”。再次,引用各国、组织的相关特别法,由于中文不是立法语言,引用外译中的立法文本时,可使用“个人数据”。中英文为官方语言、英语为立法语言的新加坡,尽管新加坡个人资料保护委员会(Personal Data Protection Commission, PDPC)使用“个人资料”引称2012年《个人资料保护法令》,但是出于立法语言考量,在中国大陆中文语境使用“个人数据”可能比“个人资料”更合适[36]。从事立法文本翻译的学者已经关注到这点,引介新加坡法律进入中国大陆中文语境时,慎重地以《个人数据保护法令》《个人数据保护规例》来处理[18,37]。此外,复合合成词“个人信息”与“个人数据”之间的使用规律比双语素合成词“信息”与“数据”之间的使用规律要明晰。最后,涉及网络空间安全类立法,“数据安全”比“信息安全”更加贴近法律语域,立法中“数据安全”往往与国家安全和国家数据主权挂钩,“信息安全”偏向于计算机、通信语域。

注释

① 罗培新援引了《现代汉语词典》(第5版),对比了“信息”与“数据”的定义,同时捕捉到“信息库”与“数据库”混用的现象,但未深入挖掘定义强调的要素、复合合成词混用是否影响合成词的混用[2]。

② 特别法的部分中文译名参见周汉华:《域外个人信息保护法名录》,载《个人信息保护法(专家建议稿)及立法研究报告》,法律出版社2006年版,96-103页。

③ 1970年10月7日德国黑森州(Land of Hesse)出台的Datenschutzgesetz(Data Protection Act)问世,成为全球个人信息保护立法的嚆矢。该法较早的中文译名为《德国黑森州资料保护法》,参见齐爱民:《大数据时代个人信息保护法国际比较研究》,法律出版社2015年版封底页。紧跟其后颁布的国家和地区有瑞典(1973世界上第一部国家层面的立法,1998)、美国(1974)、德国(1977、2001、2018)、法国(1978,2018)、挪威(1978)、卢森堡(1979)、以色列(1981)、加拿大(1982,2001)、荷兰(1988,2000)、爱尔兰(1988)、澳大利亚(1988)、比利时(1992)、瑞士(1992)、匈牙利(1992)、新西兰(1993、2000)、韩国(1994)、欧盟(1995,2016)、中国台湾地区(1995)、俄罗斯(1995)、中国香港(1996)、希腊(1997,欧盟最后一个制定)、葡萄牙(1998)、英国(1998)、芬兰(1999)、智利(1999,拉美第一个制定)、冰岛(2000)、奥地利(2000)、丹麦(2000)、日本(2003)、突尼斯(2004,非洲第一个制定)、新加坡(2012,2020年5月14日公布修订草案)等。

④ 第46条“个人数据”的德文定义:personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identitt dieser Person sind, identifiziert werden kann。笔者译为中文:“个人数据”是指与已识别或可识别的自然人(数据主体)相关的任何信息,而可识别是指可以直接或间接识别自然人,特别是指通过诸如姓名、识别号、位置数据、在线识别符以及一个或多个表征该自然人的身体、生理、遗传、心理、经济、文化或社会身份的特定特征來识别自然人。

参考文献

[1] 习近平.中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[EB/OL]. (2020-11-03)[2021-03-08]. http://www.xinhuanet.com/politics/2020-11/03/c_1126693293.html.

[2] 罗培新.数据立法的基本范畴:数据权属及数据处理的头部、中部及尾部规则[EB/OL]. 中国法律评论微信公众号(2021-04-29)[2021-04-29].

[3] 申卫星.论数据用益权[J].中国社会科学,2020(11):110,112,118.

[4] 叶名怡.论个人信息权的基本范畴[J].清华法学,2018,12(5):149-150.

[5] 程啸.论大数据时代的个人数据权利[J].中国社会科学,2018(3):102.

[6] 崔聪聪,巩姗姗,李仪,等.个人信息保护法研究[M].北京:北京邮电大学出版社,2015:25.

[7] 肖登辉.行政法中的个人信息保护问题探究[M].武汉:湖北人民出版社,2011:16-17,39.

[8] 王利明.论个人信息权的法律保护:以个人信息权与隐私权的界分为中心[J].现代法学,2013,35(4):62.

[9] 程啸.论侵害个人信息的民事责任[J].暨南学报:哲学社会科学版,2020,42(2):39.

[10] 童明.互文性[J].外国文学,2015(3):86.

[11] 李正亚.孔帕尼翁“引用”互文性理论与汉英翻译作品研究[J].上海翻译,2016(1):65.

[12] 何瑞清.翻译研究中的互文性误读、误用与滥用[J].上海翻译,2018(6):2-3.

[13] 甄晓非.篇际互文性研究的动态系统理论进路[J].外语学刊,2016(6):46.

[14] 王秀哲.信息社会公法保护研究[M].北京:中国民主法制出版社,2016:170-172.

[15] 皮勇,王肃之.智慧社会环境下个人信息的刑法保护[M].北京:人民出版社,2018:246-283.

[16] 喻海松.侵犯公民个人信息罪司法解释:理解与适用[M].北京:中国法制出版社,2018:19.

[17] 韩新远.个人网络行为轨迹信息的民法典定位与分类保护[N].人民法院报,2020-10-15(005).

[18] 屈文生,万立.新加坡个人数据保护法令(2012年)[C]//上海市法学会.《上海法学研究》集刊(2020年第10卷 总第34卷):华东政法大学文集.上海:上海市法学会,2020:285.

[19] 冉德勇.德国联邦数据保护法[EB/OL]. (2014-12-17)[2021-01-09]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_663a8b800102vlln.html.

[20] 齐爱民.德国个人资料保护法简论[J].武汉大学学报(人文科学版),2004(4):465.

[21] 齐爱民.大数据时代个人信息保护法国际比较研究[M].法律出版社,2015:6,195,201.

[22] 齐爱民.论个人信息的法律保护[J].苏州大学学报,2005(2):30,35-36.

[23] 齐爱民.论个人资料[J].法学,2003(8):80.

[24] EU.General Data Protection Regulation[EB/OL].(2016-04-27)[2021-01-09]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552662547490&uri=CELEX%3A32016R0679.

[25] 梅绍祖.个人信息保护的基础性问题研究[J].苏州大学学报,2005(2):25-26.

[26] 周汉华.个人信息保护法(专家建议稿)及立法研究报告[M].北京:法律出版社,2006:1.

[27] 齊爱民.个人资料保护法原理及其跨国流通法律问题研究[M].武汉:武汉大学出版社,2004:3-4,6.

[28] 梅绍祖.中国信息化趋势报告(十六)中国隐私权和个人数据保护的现状与原则[J].中国信息界,2004(11):10.

[29] 郎庆斌,孙毅,杨莉.个人信息保护概论[M].北京:北京邮电大学出版社,2008:11-12.

[30] 徐丽枝.政府信息公开中的个人隐私保护问题研究[M].北京:法律出版社,2019:44.

[31] 申卫星.论数据用益权[J].中国社会科学,2020(11):110.

[32] 许文义.个人资料保护法论[M].台北:三民书局,2001:18-20.

[33] 范姜真媺.政府资讯公开法与个人资讯保护法之交错适用[J].铭传大学法学论丛,2005(4):105.

[34] 周惠莲.资讯隐私保护争议之国际化[J].月旦法学杂志,2004(104):112.

[35] 陈起行.资讯隐私权法理探讨:以美国法为中心[J].政大法学评论,2000(64):297.

[36] 新加坡个人资料保护委员会及新加坡资讯通信发展管理局. 资料保护自查核对表[EB/OL]. [2021-01-10].https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF%20Files/Resource%20for%20Organisation/Business-Checklist-v20-Chi.

[37] 屈文生.新加坡个人数据保护规例(2014年)[C]//上海市法学会.《上海法学研究》集刊(2020年第10卷 总第34卷):华东政法大学文集.上海:上海市法学会, 2020:317.

作者简介:叶湘(1980—),男,华东政法大学法律学院博士研究生,山东理工大学外国语学院英语系副教授。主持山东省社会科学规划研究项目、教育部人文社会科学研究规划基金项目子课题、山东省高等学校人文社会科学研究项目、上海市自贸区项目等15个法学与翻译学项目,在《中国流通经济》《中国外语》等CSSCI期刊发表论文3篇,在美国纽约市华尔街金融区佩斯大学任教2年。主要研究方向为法律翻译、网络空间法、自贸区外国法查明、欧盟语言政策、中美条约史。通信方式:yexianghello@126.com。