劳动精神在文字中闪光

2021-10-07张伟

张伟

摘 要:劳动在社会发展中起着不可替代的作用,本文从语文新版教材有关劳动的篇目入手,进行教学设计,并适当进行了课外阅读和写作方面的拓展。希望通过相关篇目的学习,让学生明白劳动的崇高价值与意义,学习新时代的劳动精神,探讨如何成为新时代的优秀劳动者。

关键词:劳动;高中语文;教学设计

劳动创造了人,劳动改变着人,劳动是社会发展的动力。在高中新教材的编排中,非常重视劳动的教育,希望通过相关文本,让学生明白劳动的崇高价值与意义,学习新时代的劳动精神,探讨如何成为新时代优秀的劳动者。本教学设计以高中新教材第一册第二单元为主要内容,具体设计如下:

一、活动目标

一从文本出发,明确劳动的本质涵义。

二结合文本,梳理、总结自古以来代代相承的劳动精神。

三从文本出发,探讨新时代的劳动精神。

四追寻劳动的崇高价值与意义,探讨如何成为优秀的劳动者。

二、活动准备

(一)活动策略

1.为学生准备阅读文本和参考材料,学生自行阅读文本,完成相关问题。

2.通過自主学习和合作探究的方式,完成掌握人物通讯文体知识的学习任务。

3.延伸阅读,通过网络等平台搜集整理以“劳动”为主题的文学作品,进一步研讨文学作品对劳动的表现。

(二)知识储备

1.角度

本设计从“劳动”的角度切入第二单元的相关文本(《喜看稻菽千重浪》、《“探界者”钟扬》、《芣苢》、《文氏外孙入村收麦》),文本中的主要人物都是劳动者,人物的主要行为都是形式不同的劳动。

2.劳动的本质涵义

劳动是人类生存和发展的基础,是生产物质资料的过程,它是劳动主体、劳动客体和劳动意义的综合集成体。通过劳动,类人猿转变为人,人类在持续的劳动中,完成了自我生存和自我发展。一般来说,我们将劳动分为体力劳动和脑力劳动两大类。在人的实践活动过程中,体力劳动和脑力劳动并不是完全分割开来,往往是和谐统一的。

3.代代相承的劳动精神

劳动精神不会随着时代的进步而落伍,尊重劳动者也应该时任何时代的主旋律。

回望历史,细读相关诗文,劳动在无垠的天地间谱写着多彩的篇章。植根于广阔的沃土,挥洒着如雨的汗水,面朝黄土背朝天,在大地耕耘着壮丽的诗篇;手工业者,艺人巧匠,精工细作,指尖于方寸之间雕琢着传世之作;东奔西走,风餐露宿,汇通天下,互通有无,商贾在商品流动中贯通天下。

历史进入工业时代以后,工业革命和信息革命的发生,改变了劳动的形态:人工智能解放了传统的手工操作和生产线的机械操作,大数据让物质和信息流动更加高效和便捷,人类越来越远离繁重的体力劳动和机械性的低智能化操作,一个更加美好和幸福的劳动时代即将到来。

但是变与不变从来都是辩证统一的。无论劳动方式怎样改变、劳动者面貌千变万化,劳动的精神没有改变也不会改变。对劳动的珍视,需要我们代代传递和坚守下去。传统的劳动精神依然是指路的灯塔,指引着新时代的劳动者去积极投身于社会实践,追求卓越和成功,拥有诗意人生,推动社会的不断发展。

(三)教学材料

1.《芣苢》(选自《诗经》)

2.苏辙《文氏外孙入村收麦》

3.沈英甲《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》

4.叶雨婷《“探界者”钟扬》

5.网络和图书馆资源

(四)评价方法

本教学活动评价总分为8分,学生能完成如下人物即为合格:

1.阅读四篇文章并完成相关作业,计5分。

2.在专题活动学习中表现优秀者,由老师酌情加1-3分。

(五)课时安排

共3课时;课外需要约3小时。

三、活动过程

第一课时 疏通四篇文章,初步理解文意

(一)学习、了解本专题相关知识

1.明确本专题的主要篇目:《芣苢》、《文氏外孙入村收麦》、《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》、《“探界者”钟扬》。

2.明确本专题的切入角度——劳动

[展示PPT]劳动的本质涵义

3.明确本专题的评价要求。

教师加以说明

(二)疏通文章,初步理解文意

1.学生诵读《芣苢》、《文氏外孙入村收麦》。

2.结合注释和参考书,学生分小组自读《芣苢》、《文氏外孙入村收麦》。

3.小组分工解析诗歌中的关键词和关键句,提问、答疑,在教师指导下对文章中的难点进行讨论。

(1)采摘芣苢这种野草的目的何在?

清代学者郝懿行在《尔雅义疏》中所说的一句话:“野人亦煮啖之。”在这里“野人”是指乡野的穷人。由此可以推知:清代仍有穷人以芣苢为食。也就是说,老百姓把野草作为食物,在采摘野草的过程中感受到生活的艰难,但是苦中作乐,能够以歌谣的形式来表现这种场景。

(2)“三夜阴霪败场圃,一竿晴日舞比邻”两句使用了哪种表现手法?请对这两句诗歌进行赏析。

诗歌中,“三夜阴霪败场圃,一竿晴日舞比邻”运用了对比手法。阴雨连绵时人们的沮丧和雨过天晴后人们的欣喜形成对比,表现了农民在麦收季节遇到好天气时的喜悦。“三夜阴霪”和“一竿晴日”对比,“三夜”突出了“阴霪”时间比较长,“一竿”则突出了晴天到来时的惊喜之情。“败”写出了天气让农民的心情失望、焦虑,“舞”则写出了农民收获时的兴奋和喜悦之情。

4.小组代表讲解《芣苢》、《文氏外孙入村收麦》两首诗歌的思想内容。

5.小组讨论《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》、《“探界者”钟扬》两篇文章的思想内容。(文章篇幅过长,文本初读安排学生在预习环节完成)

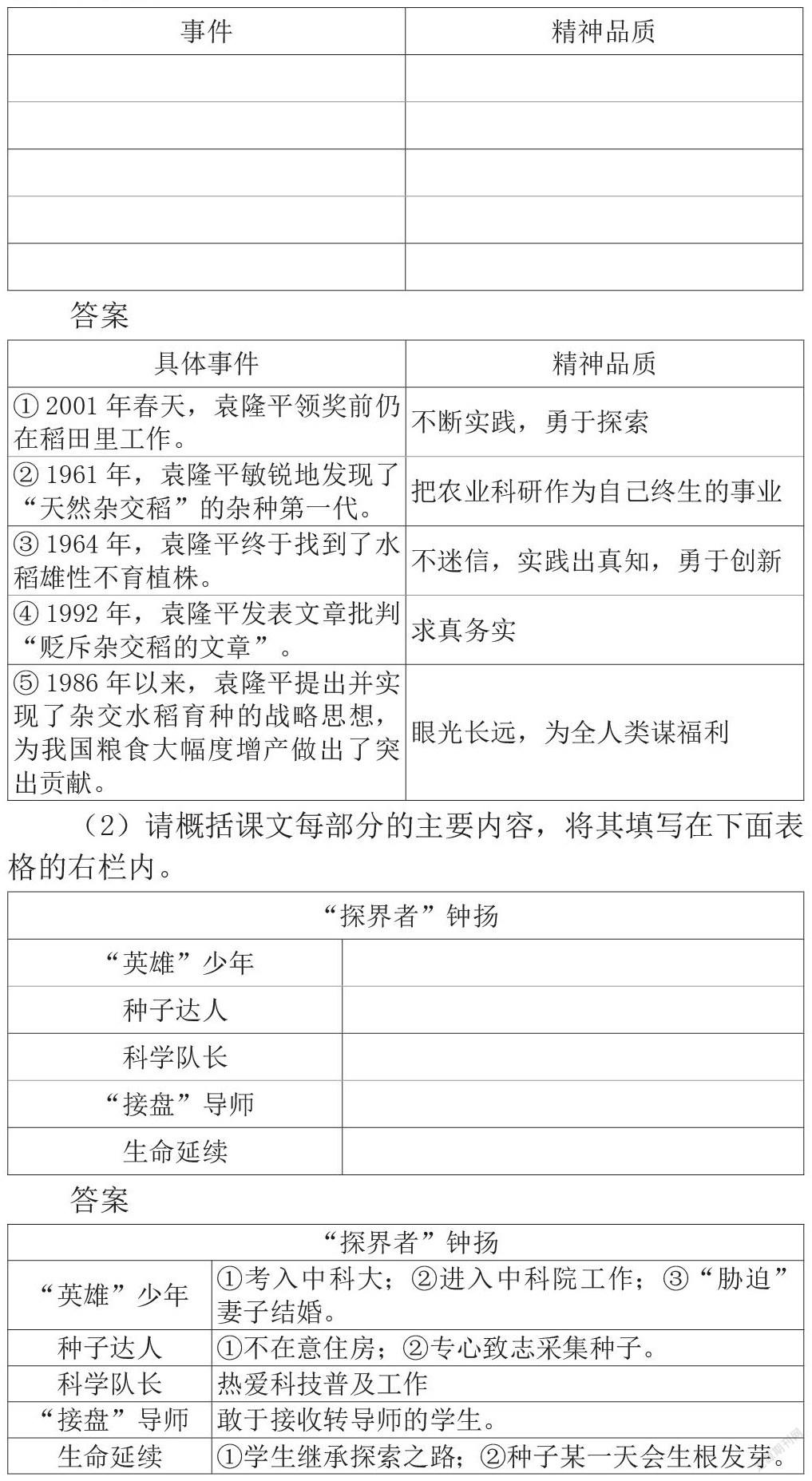

(1)课文总共写了几件事?这些事分别表现了袁隆平哪些精神品质?请按时间顺序找出文中的具体事例,以事例中叙议结合的句子中的某些关键词语作为归纳“精神品质”的提示和依据。

(2)请概括课文每部分的主要内容,将其填写在下面表格的右栏内。

6.小组代表发言讲解《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》、《“探界者”钟扬》两篇文章的思想内容,教师随堂予以指导和总结。

(三)布置作业

1.结合四篇文章谈谈你对劳动的认识。

2.搜集并阅读有关劳动的文学作品。

第二课时比较阅读,总结劳动精神

(一)明确四篇文章观点并概况其特点

1.学生分小组讨论,请用一句话来概括四篇文章的主要内容。

2.小组讨论,修改、确定小组成员认为最准确的概括。

3.选择三个小组,小组代表板书本小组的概括内容。

学生进行比较,做出点评。

教师发布意见,确定相对准确的概况。

(二)比较阅读

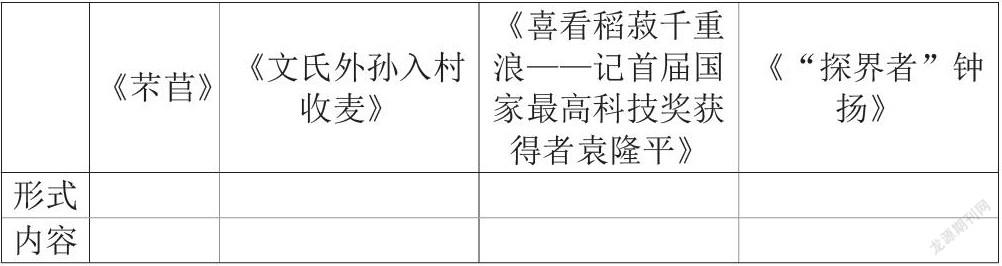

1.引導学生将四篇文章进行比较,探讨它们在表现劳动方面的异同。

2.小组讨论,完成如下表格的填写:

(三)教师引入劳动的相关背景知识[展示PPT]

(四)总结分析(学生在教师引导下完成)

1.分小组展示课下搜集的有关劳动的文学作品,简单介绍。

2.从文本出发,总结什么是劳动精神。

劳动精神是每一位劳动者为创造美好生活而在劳动过程秉持的劳动态度、劳动理念及其展现出的劳动精神风貌。

劳动创造了中华民族,造就了中华民族的辉煌历史,也必将创造出中华民族的光明未来。习近平总书记关于劳动和劳动精神的思想为我们正确认识劳动精神的科学内涵指明了方向。全社会都要热爱劳动,以辛勤劳动为荣,以好逸恶劳为耻。

无论是古人为生存而从事的艰辛的农业劳作,还是当代科技工作者为造福人类,进一步提升科学技术水平而从事的科学研究活动,都是人类劳动的不同形式,它们都是人类不断认识世界和改造世界的活动,都是劳动精神的体现,劳动精神铸就的是大写的“人”。

(五)布置作业

思考如何才能成为袁隆平、钟扬式的优秀劳动者。

第三课时 新时代的劳动精神

(一)细读文本,完成以下练习。

1.第二部分中,袁隆平在研究杂交水稻的时候遇到了哪些困难?他是如何解决这些困难的?

答:________________________________________________________________________

答案 1.来自权威的否定:杂交无优势。2.旁人的嘲笑:对遗传学的无知。3.某些学者认为:杂交制种无法应用于生产。以上都是袁隆平研究杂交水稻时遇到的困难,但是袁隆平并没有盲目迷信权威,他坚信“实践出真知”,不断探索,大胆实验,用强有力的科学实践证明了培育杂交水稻是可行的。

2.第三部分中,“事实是科学家的空气”是围绕什么来写的?这一部分在选材上有哪些特点?

答:________________________________________________________________________

答案 这部分说明袁隆平是“真理的侍者,是事实的追随者”。主要围绕“三不稻”这个情节来写。这一个部分选材主题突出、精当。

3.文章为使科学家袁隆平的形象能够真实可感,使用细节描写的方法,用“特写”表现了袁隆平在科研工作中付出的艰辛劳动和探索精神。请说说下面这句话中细节描写的作用并分析加点词的表达效果。

“袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。”分析加点词的表达效果。

答:________________________________________________________________________

答案 这一系列的动词主要表现了袁隆平对待科学研究的认真和严谨,在试验田里袁隆平就像一位朴实的农民,但是在他朴实无华的背后是对科学研究的执著与专注。

4.文章第一段为什么从拟南芥写起?

答:________________________________________________________________________

答案 1.全世界有很多植物学家都在研究拟南芥,从拟南芥写起可以表明钟扬植物学家的身份。2.拟南芥可以把钟扬与复旦大学、西藏联系起来,表明钟扬的其他身份(教育专家、援藏干部),同时可以为下文钟扬在西藏采集种子进行科研工作作铺垫。

5钟扬身上具有哪些优秀品质?作者是运用什么手法来刻画这个人物的?

答:________________________________________________________________________

答案 热爱科学研究工作,在种子事业上不懈努力;不做书斋式的学者,热心科学普及工作;看淡名利,不追求物质享受;有抱负,有担当,有远见;关爱学生,学而不厌,诲人不倦。

(二)文章在刻画钟扬时正面刻画和侧面刻画相结合。

1.正面:通过语言、行为来刻画钟扬,文章中直接引用钟扬说过的话,还记录了钟扬不挑住房、到西藏采集植物种子等事迹。

2.侧面:通过他人的讲述来记录钟扬的事迹,还运用了对比和衬托的手法。

6.赏析下列句子中加点的词语。

(1)这个15岁考入中科大无线电专业的少年,开始了他不安分的人生。

答:________________________________________________________________________

答案 “不安分”本来是贬义词,指人的思想在比较好的环境中仍想要做一些不是太稳妥的事情。在这里贬词褒用,用来指钟扬不满足于现状,在科研道路上锐意进取的精神。

(2)尽管钟扬对生活品质不讲究,但对于“种子”却一点也不将就。

答:________________________________________________________________________

答案 “不讲究”是不太在意的意思,“不将就”则是很在乎的意思,在这里形成对比,突出了钟扬专心致志于科学研究的敬业精神。

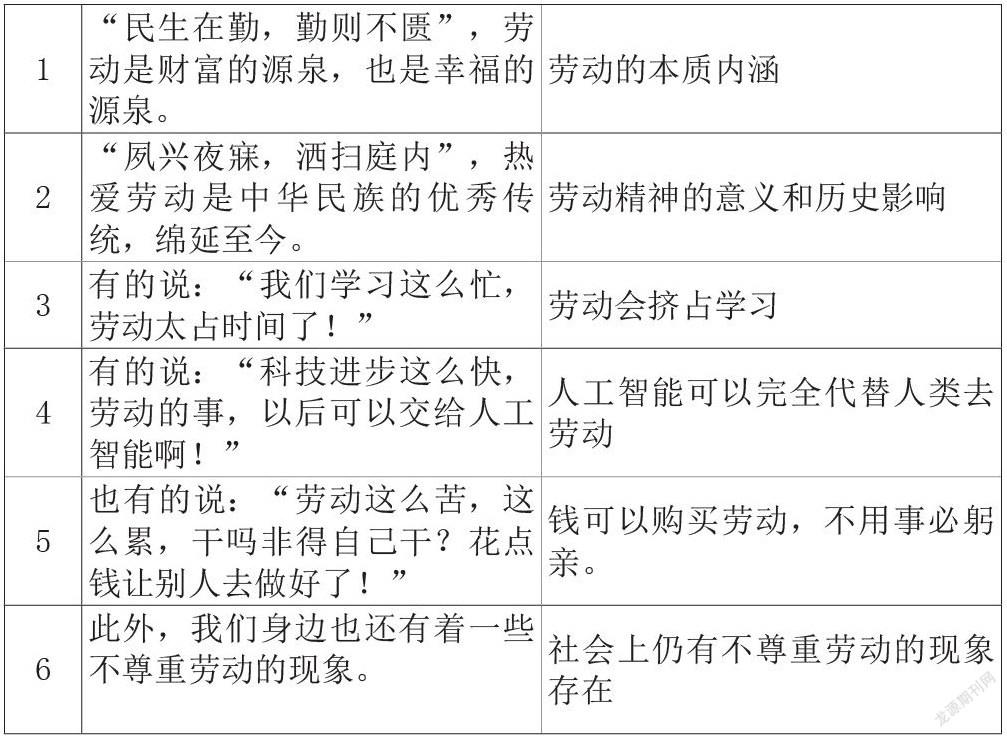

(三)高考作文导入(2019年高考语文全国一卷)

“民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。可是现实生活中,也有一些同学不理解劳动,不愿意劳动。有的说:“我们学习这么忙,劳动太占时间了!”有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给人工智能啊!”也有的说:“劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干?花点钱让别人去做好了!”此外,我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。

1.分小组讨论作文材料中的劳动观点,总结分析材料分了几个层次。

2.学生自由发言,分析材料中有关劳动的观点。

3.明确材料的层次和含义。

1 “民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。 劳动的本质内涵

2 “夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。 劳动精神的意义和历史影响

3 有的说:“我们学习这么忙,劳动太占时间了!” 劳动会挤占学习

4 有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给人工智能啊!” 人工智能可以完全代替人类去劳动

5 也有的说:“劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干?花点钱让别人去做好了!” 錢可以购买劳动,不用事必躬亲。

6 此外,我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。

社会上仍有不尊重劳动的现象存在

4.小组讨论发言:新时代我们是否还需要传承传统的劳动精神?新时代我们需要什么样的劳动精神?教师予以点评。

(四)总结新时代的劳动精神

传统的劳动精神在当今时代并没有过时,辛勤劳动是任何时代人类共同追求的崇高价值,没有辛勤劳动,人类社会不可能继续发展和进步。新时代背景下,人类生活和工作的高效率追求导致了心理焦虑的产生,但是适时和适量劳动并不会影响正常的学习、工作和生活;人工智能的高速发展,并不能取代所有的人类劳动,反倒是对人类的劳动提出了更高的要求;可以利用金融财富购买劳动,进一步促进人类社会专业分工的细化,但是从事力所能及的劳动对人是有益处的。

新时代的劳动精神是像袁隆平和钟扬等科学家一样,胸怀远大志向,敬畏生命与真理,尊重劳动,热爱劳动,默默耕耘于自己的专业领域,不断追求,孜孜不倦地用自己的劳动为科学技术的进步添砖加瓦,造福人类社会,推动人类社会的不断进步与发展。

(五)布置作业

请用一段文字表现你对劳动的认识。

要求:

1.字数600字左右。

2.必须要有劳动的场面描写。

3.要求至少使用一种修辞手法。

参考文献

[1]李丽君.高中语文主题阅读探微[J].中学课程辅导(教师通讯),2020(14).

[2]朱丽燕.高中语文构建主题阅读高效课堂教学模式的策略[J].课外语文,2019,000(007):60-61.