古代广告特殊媒介:磁州窑四系瓶

2021-10-07戴佳乐

戴佳乐

(内蒙古科技大学 艺术与设计学院,包头市, 014010)

磁州窑是中国古代北方的一个极为庞大的民窑体系,因其传播广泛,影响深远,在中国陶瓷发展史上占据着十分重要的地位。在中国古代的商品经济社会,虽没有形成系统的广告语言,但却已经具备了一些带有明显宣传色彩的广告雏形。无独有偶,自磁州窑诞生起,就作为一种广告传播媒介为商家所服务。可见,磁州窑具有极其丰富的古代广告文化色彩,是中国广告史中不可缺少一个重要广告传播媒介。

1 磁州窑中的广告意味

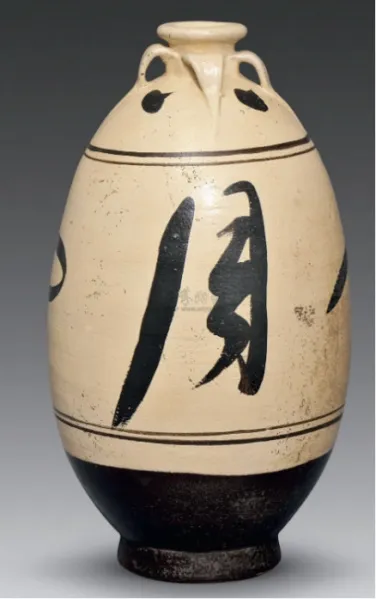

磁州窑自北朝始,于宋、金、元时期达到鼎盛,经明清至今,历千年而不衰。磁州窑系分布范围很广,其中心窑场位于河北省邯郸市漳河、滏阳河流域的观台和彭城。[1]在众多窑场中,又以彭城窑最为出名,因其品质较高,存在的时间也最为悠久。彭城磁州窑所生产的陶瓷产品种类缤纷、形状简单,造型朴素却也雕琢精细,内饰与外饰的色彩搭配极为丰富与协调,富有浓郁的北方所独有的乡土气息和让人着迷的艺术魅力(图1)。随着中国古代封建社会的稳定发展,商品经济自中心州城逐渐向周围乡村地带渗透,商品市场逐渐扩大,越来越多的人看到商机加入其中,使得竞争逐渐激烈,所以商业广告雏形之中包含的宣传与应用已经相当普遍,广告意识作为一种潜在的潮流在当时的商界里处处涌动。[2]

磁州窑作为一个独立并且庞大的民窑,与官窑最大的区别就在于它能够直接与市场接轨,产品多而精致,可进入寻常百姓家,而这也恰恰契合了这一时期商品经济逐渐乡村化的发展特征,但它面对的竞争也是十分激烈的,如何宣传与推广成为了迫切需要解决的一大难题。在陶瓷经济不断发展与百姓需求量愈发增加的环境下,越来越多的民窑开始转型,它们由生产无差别的一般性日用产品,转而注重各自所独有的产品特色,品牌意识愈发明显。磁州窑在竞争激烈的市场活动中,同样会受到这些品牌宣传意识的影响,故其慢慢摸索出了一条较为有效的发展道路,就是以自身产品作为广告传播媒介,有意识地运用自身独特性来推动瓷器的生产与销售,而这种独特性恰恰是广告意识的雏形。回望历史,通过研究磁州窑的商业演变过程,发现自北宋起,磁州窑所生产的陶瓷制品发生了一些不同寻常的改变,这些改变涵盖了瓷枕上书写的宣传话语、枕底的戳记、磁州窑四系瓶上题写的馆名与酒名、明代大酒坛瓷器里所描述酒的诗文,这些无不透露着商品宣传的广告味道。

图 1磁州窑“风花雪月”四系瓶

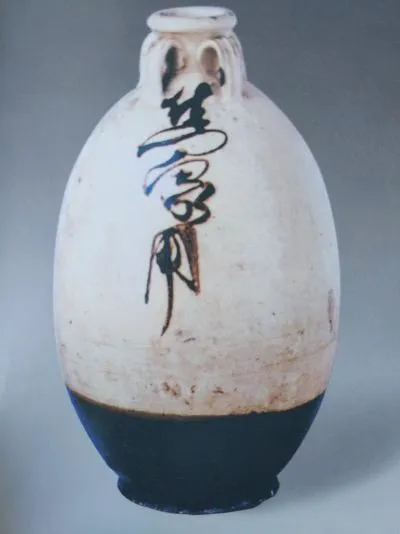

图 2“仁和馆”瓷器

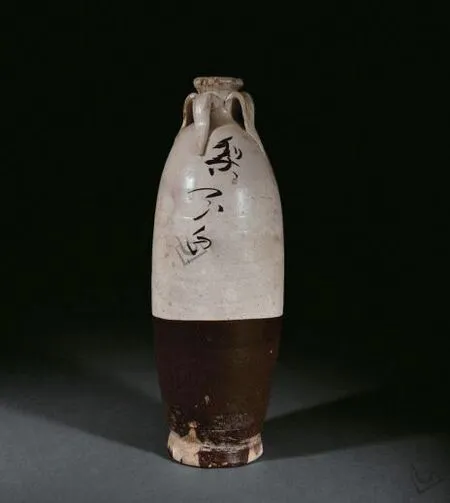

图 3“焦 家用”瓷器

图 4磁州窑“梨花白”四系瓶

2 借助四系瓶宣传商家

“四系瓶”就是磁州窑所产瓷器中的典型器物之一。现代的商家常常把自身的独特商业名称印在用户日常所需的生活用品中,以这些生活所需品作为广告媒介,达到宣传效果。而从古代磁州窑四系瓶的铭文上也发现了与之相同的广告风格。

磁州窑四系瓶自宋代起,就不断应商家所需,提供带有商家名称标注的铭文。从目前掌握的磁州窑四系瓶资料看,浇筑的瓶身所带有“馆”字铭文的有“临波馆”、“仁和馆”、“长乐馆”、“太平馆”、“羔羊馆”、“永成馆”、“贞元馆”、“风乐馆”、“金鱼馆”、“嘉和馆”、“熙春馆”、“玉春馆”、“玉山馆”、“同醉馆”、“武阳馆”、“武阳太平馆”、“永和馆”、“黄华馆”、“高家馆”等,类似带有相似铭文的还有“状元楼”、“秋成殿”,计有二十余个。[3]这些“馆”和“殿”与宋元时期城乡的市井生活、古人的酒肆文化密切相关,在当地所起到的商家宣传效果不言而喻。“馆”铭四系瓶中有以“仁和馆”最为闻名,且发现数量也是最多的。

于彭城镇出土,邯郸市博物馆收藏的一例“仁和馆”铭文四系瓶(图2),产自元代,土黄胎,稍疏松,上半部白釉,下半部黑褐釉,木光,施白化妆土,橄榄形,高26厘米,口残修复,束颈,四花叶形系,叶上有筋脉;溜肩,由肩部向腹部褐彩斜书“仁和馆”三字;下腹内收,圈足。元代磁州窑四系瓶大多也是此特征,此类四系瓶亦有其一定的独特性。

明代陈眉公的《妮古录》中记载:“余秀州买得白定瓶,口有死纽,斜烧成‘仁和馆’三字,字如米氏父子所书”。[4]从陈继儒对白定瓶的死纽、斜书“仁和馆”等特征的描述来看,其所指应为磁州窑煅烧的四系瓶,而非定窑产品,这一点在吴仁敬先生的《中国陶瓷史》中已有定论,便不再祥述。据前人研究宋元文化得知,“仁和馆”是宋朝时人尽皆知的大酒馆,声名远扬,似今日之“同仁堂”,所以不妨认为“仁和馆”应是酒肆喜欢用的一个称谓。目前出土或私人收藏的“仁和馆”铭文的四系瓶数量较多,北京故宫博物馆、河南周口博物馆等大型博物馆也都有收藏,由此可见宋时生产的此类四系瓶的数量是极为庞大的,又因磁州窑属民窑的性质,其生产的四系瓶广泛应用与平民生活,广告效应十分明显。从各种各样的“馆”铭来看,当时的磁州窑四系瓶瓷器是颇受商家追捧的广告传播媒介,与现代的商家宣传方式亦有许多相同的地方。

3 借助四系瓶宣传主人姓氏

当前,面对自身广告需求,向他人提供自我名片的方式已屡见不鲜,而这种自我推销式的广告宣传方式也在磁州窑四系瓶中大体呈现。四系瓶中书写人姓氏的,现存的有“纪家瓶”、“赵家瓶”、“廉家用”、“张家用”、“焦家用”等,也有如“张家造”、“李家造”、“刘家造”、“申家造”、“杨家造”、“马家造”、“陈家造”、“张大家造”、“滏源王家造”、“滏源刘家造”、“王氏天明”、“王氏寿明”、“漳滨逸人造”等多种款识。[5]这些印有主人姓氏铭文款识的四系瓶,也反应了元代磁州窑各个窑场之间的竞争关系,在当时也产生了广泛的传播作用。

今北京故宫博物院收藏的“焦家用”铭四系瓶(图3),产自元代,青灰胎,质地坚硬,上多半部施白釉,下少半部黑褐釉,有光泽,施白化妆土。略呈蛋圆形,小唇口,束颈,四泥条形系,有筋脉;溜肩,圆鼓腹,由肩部向腹部行草直书“焦家用”三字,笔意流畅;下腹稍垂,圈足。造型规整、端庄,装饰风格质朴。此四系瓶是元代磁州窑特有的,也是效果最好的广告传播媒介之一。

这些磁州窑四系瓶的出现,反映了当时各个窑场之间在商业竞争中出现的品牌意识,以本窑场的四系瓶产品为广告传播媒介,印刻上自身的“名片”,同样起到了一定的广告宣传作用。

4 借助四系瓶宣传酒名

磁州窑四系瓶自诞生起就与酒文化息息相关,其大部分煅烧品大部分也都是用来盛酒的酒瓶,瓶身铭文大多也和酒品有直接联系。宋代张能臣的《酒名记》汇编了当时的名酒和酒场的名字,第一部分是酒坊及其字号;第二部分为酒名及其产地。[6]多数产酒地都位于北方,距离磁州窑窑场不远。许多酒坊自酒酿好起便用磁州窑四系瓶装罐,并印刻上专有的酒名或与酒文化有关的铭文,其媒介作用不言而喻。

元朝时期,因瓷器制造工艺的不断发展,彭城磁州窑在制作工艺与窑炉烧成工艺方面进行了一系列改进,已开始在瓷器制作中广泛使用釉上彩的装饰技法,由于受窑内空气的影响,白地黑彩常变成储彩,很显然这是为了适应快速大批量生产方式的需求而导致的结果,其中一多半的产品是酒器,可见当时商品经济中酒品的重要地位,故磁州窑与酒文化的联系是十分紧密的。

四系瓶中,书写酒名的,有诸如“竹叶青”、“梨花白”、“红梨花”、“秋露白”、“莲花白”、“羊羔酒”、“白家酒”等多种瓷器。梨花白是元代的酒品名称,今有一例瓶身以酒名铭文的四系瓶,于彭城镇出土,私人收藏的“梨花白”铭文四系瓶(图4),产自元代,青灰胎,质地坚硬,上多半部施白釉,下少半部黑釉,有光泽,施白化妆土。橄榄型,高24.5厘米,小唇口外撇,短束颈,四花叶形系,叶上有筋脉;溜肩,由肩部向腹部行书,“梨花白”三字,稍斜;下腹内收,圈足。梨花白酒在当时是北方最为知名的酒品之一,其以四系瓶作为广告载体及传播媒介,显示出磁州窑在当时的影响力和广告效果是巨大的。

元末时期,中国名酒常作为国礼馈赠于到访的各国王室与使节,所以装盛名酒的载体,磁州窑所生产的高档陶瓷酒器也一道走向各国。自千禧年后,在东南亚及非洲等地出土许多磁州窑瓷片即为实证,以磁州窑陶瓷为媒介的文化影响力也由此远播世界。无独有偶,今河南磁州窑系窑址出土的一例书“玉酒当宝”铭文四系瓶也与酒文化有关。可见,当时的很多酒坊就有了自己的一套生产流程和树立广告品牌的意识,借助磁州窑产品为盛装载体与广告媒介,既为酒产品生产与运输提供了便利,又以瓷瓶上的铭文字样的传播达到了广告宣传的效果,与当今酒厂的名称标识方式以及宣传形式十分相似。

综上所述,磁州窑四系瓶在宋元时期随着商品经济的不断发展而随之进入鼎盛时期,因其影响力巨大的良好宣传效果,而受到当时商家尤其是酒家的青睐,成为特殊的广告传播媒介,其用途多为生活用品和酒器,使得磁州窑四系瓶在民间广泛传播。古代广告发展水平与当时社会的经济基础及信息传播手段、途径密切相关,如今已知的磁州窑广告文化资料也只是冰山一角,相信随着科学的发展,更多的历史资料被挖掘,磁州窑文化不仅能为中国广告史提供重要依据,也能更加客观的反映出当时的社会、经济发展状况,这也正是磁州窑媒介本身所能传递的信息。