不同养殖模式对淮南猪屠宰和肉质性状的影响

2021-10-05邢宝松王璟白献晓陈俊峰张家庆任巧玲郭红霞张华曹海

邢宝松,王璟,白献晓,陈俊峰,张家庆,任巧玲,郭红霞,张华,曹海

(1.河南省农业科学院 畜牧兽医研究所/河南省畜禽繁育与营养调控重点实验室,河南 郑州 450002;2.河南兴锐农牧科技有限公司,河南 信阳 465550)

我国地方猪品种繁多,是世界上猪种资源最丰富的国家[1]。与引进西方猪种相比,我国地方猪种普遍具有耐粗饲、抗逆性好、繁殖力高、肉质好等优点。近些年,我国涌现了以壹号土猪、精气神、网易味央、首农嗨六、嘿猪为代表的地方猪品牌,这些品牌走有机猪肉、散养猪肉的高端猪肉市场路线。与引进品种相比,地方猪品种肌内脂肪含量较高、肉质鲜美,但皮下脂肪过多沉积,不符合现代健康饮食理念,地方猪养殖模式还需进一步探索。研究表明,相比于集约化饲养方式,在山坡、林下、丘陵等地区,散养有助于提高猪肉质性状。张兴等[2]通过对比不同养殖模式对藏香猪生产性能的影响,发现圈养组和散养组的肥育性能和胴体性状无显著差异,但是散养有助于改善肉色,提高肌内脂肪含量,降低皮下脂肪沉积,有助于形成氨基酸平衡和脂肪酸理想比例。李庆岗等[3]通过比较散养和圈养模式对圩猪生长和胴体品质的影响,发现散养模式饲养周期长,饲料消耗量少,机体脂肪沉积显著减少,肌肉中酪氨酸和赖氨酸含量显著提高。由此可见,散养模式对猪的脂肪沉积和部分肉质性状具有调控作用。

作为河南省优良地方猪种,淮南猪主要分布于河南省信阳市的固始、光山、新县等地。这些地区有丰富的山林,为散养提供了良好场地,但散养模式对淮南猪肉质性状的影响尚不清楚。鉴于此,比较散养和圈养模式对淮南猪屠宰和肉质性状的影响,旨在为淮南猪的规模化散养提供参考。

1 材料和方法

1.1 供试动物

选取20 头发育正常、体质量相近的淮南仔公猪(出生后7 d 左右手术去势),随机选择10 头,采用传统圈养模式饲养,剩余10 头于新县兴锐农牧科技有限公司散养基地散养。圈养为传统舍内栏圈养模式,无单独运动场地。散养基地位于河南省新县山区,面积约13 hm2,猪只可以在基地采食野草,自由活动。散养基地设有供猪只休息的敞开式圈舍,同时使用精料和青粗料进行补饲。

1.2 试验饲粮

供试饲料配方为玉米58%、豆粕14%、麦麸9%、草粉15%、预混料4%,饲粮的消化能为11.33 MJ/kg,粗蛋白含量为13.13%,其他营养成分均达到规定的饲养标准(NY/T 65—2004)。

1.3 测定项目及方法

供试猪只体质量达100 kg 左右,每组各选5头试验猪进行屠宰。屠宰前空腹24 h,屠宰后30 min 内采集左侧胴体倒数第3、4 肋骨处背最长肌样品约500 g,样品立即放入冰盒,送往河南省农业科学院农业部农产品质量监督检验测试中心进行检测。背最长肌测定指标主要包括氨基酸(测定方法参照GB/T 5009.124—2003)、脂肪(GB/T 9695.7—2008)、维生素(GB/T 5009.82—

2003,GB/T 5413.9—2010,GB/T 5009.84—2003,GB/T 5009.85—2003)、部分金属及微量元素(GB/T 5009.13—2003,GB/T 5009.14—2003,GB/T 5009.90—2003,GB/T 5009.91—2003,GB/T 5009.92—2003,GB/T 5009.87—2003,GB 5009.93—2010)的组成及含量。屠宰后,按照NY/T 825—2004《瘦肉型猪胴体性状测定技术规范》进行测定。测定的胴体性状包括体长、腹部和颈部最大周长、胴体质量、屠宰率、胴体直长、胴体斜长、眼肌面积、单个肾质量、后腿比例、板油质量、背膘厚、肥肉率和瘦肉率。测定的肉质性状包括肌肉pH1(屠宰1 h 的pH 值)、滴水损失和熟肉率。

1.4 统计分析

使用Excel 2010 将测得数据进行整理,利用SPSS 16.0 软件进行统计分析,结果以平均值±标准误表示。

2 结果与分析

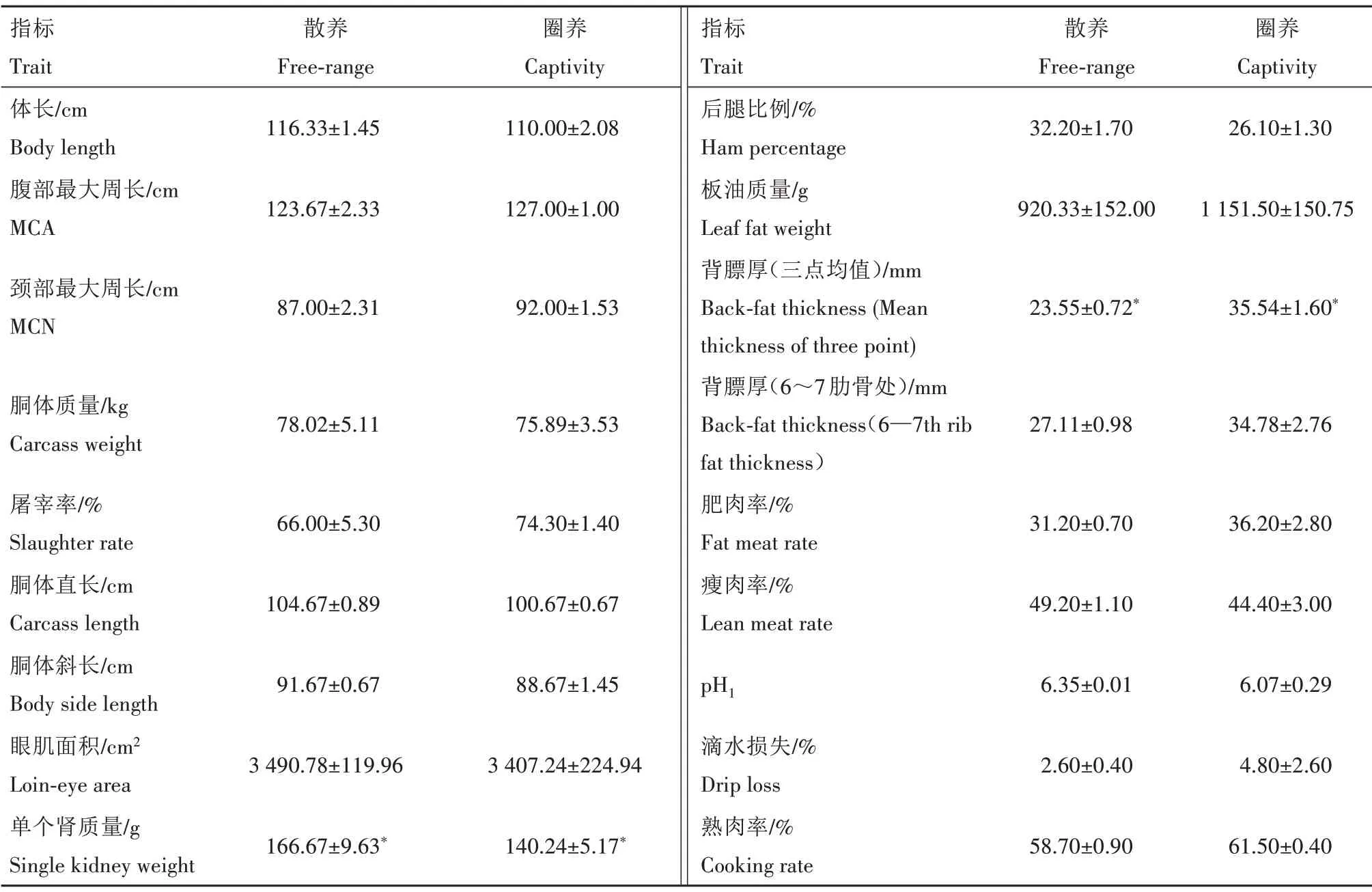

2.1 不同养殖模式对淮南猪屠宰性能的影响

由表1 可知,与圈养组相比,散养猪背膘厚(三点均值)降低33.74%(P<0.05),单个肾质量升高18.85%(P<0.05)。散养组和圈养组的体长、颈部和腹部最大周长、胴体质量、屠宰率、胴体直长、胴体斜长、眼肌面积、后腿比例、板油质量、肥肉率、瘦肉率、熟肉率、滴水损失等差异均不显著。散养组眼肌面积、后腿比例和瘦肉率较圈养组分别提高2.45%、23.37%和10.81%,6~7 肋骨处背膘厚、板油质量、肥肉率和滴水损失分别降低22.05%、20.07%、13.81%和45.83%。

表1 不同养殖模式对淮南猪屠宰性能的影响Tab.1 The influence of different feeding styles on slaughter performance in Huainan pigs

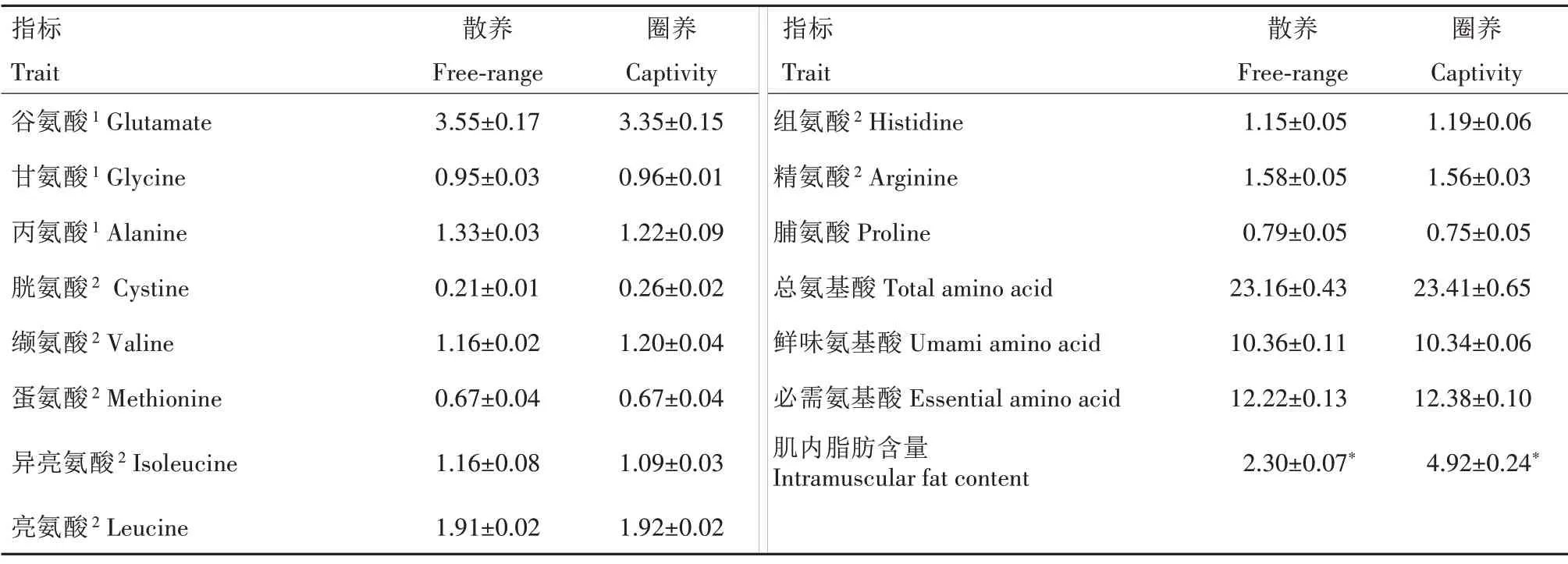

2.2 不同养殖模式对淮南猪背最长肌氨基酸与脂肪含量的影响

如表2 所示,散养组淮南猪背最长肌肌内脂肪含量显著低于圈养组,降低了53.25%(P<0.05)。背最长肌总氨基酸含量在散养组和圈养组分别为23.16%和23.41%,差异不显著。必需氨基酸在圈养组略高,而鲜味氨基酸在散养组略高。

表2 不同养殖模式对淮南猪背最长肌氨基酸与脂肪含量的影响Tab.2 The influence of different feeding styles on the content of amino acids and fat in longissimus dorsi muscle of Huainan pigs %

续表2 不同养殖模式对淮南猪背最长肌氨基酸与脂肪含量的影响Tab.2(Continued)The influence of different feeding styles on the content of amino acids and fat in longissimus dorsi muscle of Huainan pigs %

2.3 不同养殖模式对淮南猪背最长肌维生素含量的影响

如表3 所示,散养组维生素B1含量较圈养组提高24.24%(P<0.05),维生素D3在2 组中都没有检测到,维生素A 和维生素B2在2 组差异不显著(P>0.05)。

表3 不同养殖模式对猪背最长肌维生素含量的影响Tab.3 The influence of different feeding styles on the content of vitamin in longissimus dorsi muscle of Huainan pigs

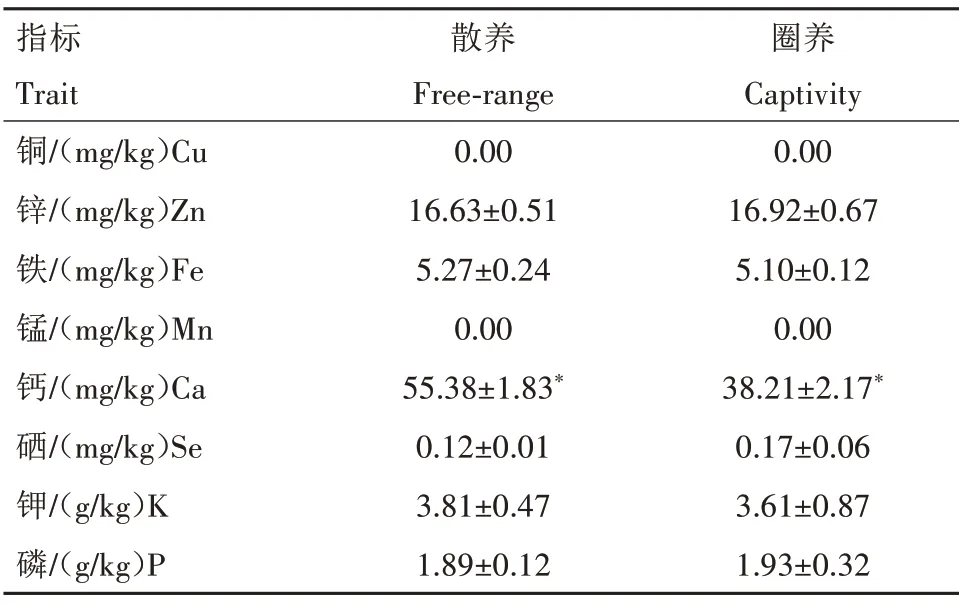

2.4 不同养殖模式对淮南猪背最长肌矿物质元素含量的影响

如表4 所示,散养组钙和钾含量较散养组分别提高44.94%(P<0.05)和5.54%(P>0.05)。铜和锰在散养组和圈养组均没检测到,散养组铁含量较圈养组略高,圈养组硒含量是散养组的1.42 倍(P>0.05)。

表4 不同养殖模式对淮南猪背最长肌矿物质元素含量的影响Tab.4 The influence of different feeding styles on the content of mineral elements in longissimus dorsi muscle of Huainan pigs

3 结论与讨论

与圈养组相比,散养组淮南猪脂肪沉积较少,散养组背膘厚(三点均值)和背最长肌肌内脂肪含量分别降低33.74%和53.25%(P<0.05)。散养组和圈养组6~7肋骨处背膘厚、板油质量和肥肉率虽然没达到显著差异水平,但散养组较圈养组分别降低了22.05%、20.07%和13.81%,瘦肉率比圈养组提高了10.81%。圈养组比散养组脂肪沉积多,这与散养猪活动场地大,活动量大有很大关系。此外,圈养组饲养以配合饲料为主,散养猪在散养的山林活动过程中,会摄入一些野草、林叶、野果等高纤维的粗饲料,增加饱腹感,减少精料摄入,促进肠胃蠕动,所以散养组脂肪沉积比圈养组少[4-5]。随着人们生活水平提高,肥胖严重威胁着人类健康,消费者的消费方向也发生了改变,追求脂肪沉积更少、口感更佳的高品质猪肉。与圈养组相比,散养组脂肪沉积少,眼肌面积大,瘦肉率高,正符合现代人的健康需求。此外,散养组单个肾质量和后腿比例均比圈养组高,经济效益更高。

滴水损失反映肉的持水能力,是衡量肉质的重要指标之一。滴水损失越小,肉的系水力越强,肉质越好[6]。生产中,滴水损失越大,企业经济损失越大,该性状很受养猪业关注。本研究中,散养组滴水损失低于圈养组,降低45.83%,差异没达到显著水平,可能与屠宰猪只数量较少有关。散养组滴水损失小可能与猪只在山林中运动量多,采食部分青绿饲料,提高了肌肉系水力有关[7]。

机体氨基酸平衡参与调控基因表达、氨基酸合成、激素分泌以及细胞信号等多种生物过程,进而影响机体总平衡[8]。本研究中,4种氨基酸(苏氨酸、丝氨酸、甘氨酸和异亮氨酸)在散养组和圈养组含量一样,5种氨基酸(谷氨酸、丙氨酸、赖氨酸、精氨酸和脯氨酸)在散养组含量较高,总氨基酸含量圈养组略高于散养组。猪的必需氨基酸中[9],圈养组必需氨基酸总含量略高于散养组,仅赖氨酸和精氨酸低于散养组。对于鲜味氨基酸[10],散养组鲜味氨基酸总含量高于圈养组,这与散养猪肉质鲜美相符。在猪和人体内,赖氨酸是第一限制性氨基酸,具有促进生长、减少脂质沉积、提高免疫力、增强体质等作用[11]。本研究结果提示,散养有助于提高背最长肌赖氨酸含量。

维生素A 可促进锌指蛋白423(zfp423)去甲基化,zfp423 表达量升高促进脂质生成和脂质沉积[12]。同时维生素A 能够调节甲状腺激素和胰岛素分泌,间接参与脂质代谢调控[13]。猪[14]、鸡[15]、牛[16-17]等饲养试验证实,添加维生素A能够促进脂质生成,肌内脂肪含量提高。本研究中,散养组与圈养组维生素A含量差异不显著,下一步可加大试验规模验证。

维生素B1又名硫胺素,对畜禽免疫、繁殖、生长和发育都有重要作用[18]。同时维生素B1还是重要的风味前体物质,有助于改善肉风味[19]。本研究中,散养组维生素B1含量显著高于圈养组,较圈养组提高了24.24%,这与散养动物肉质鲜美的结果一致。

钾是猪机体必需的第三大矿物元素,是肌肉必需的第一矿物元素,钾不仅能促进氨基酸吸收,还能提高赖氨酸利用率[20],同时合适的钾含量有利于调控肉的系水力和pH值[21]。本研究中,散养组背最长肌钾含量明显高于圈养组,这与散养组滴水损失较低结果一致。类似的还有硒,硒是谷胱甘肽过氧化酶的重要组成成分,具有很强的抗氧化作用,硒可防止脂质氧化从而改善肉质,降低滴水损失[22-23]。本研究结果表明,散养组背最长肌硒含量低于圈养组,可能与圈养组的饲料有关,还需要进一步加大试验规模进行验证。

钙能激活肌原纤维降解酶,对肉的嫩度和滴水损失有很大帮助,肌原纤维降解酶系的激活依赖于钙,可通过调控钙含量间接改善肌肉嫩度[24]。在实际生产中,可在合适的时间向饲料中添加适量钙,或屠宰后直接向胴体注入钙溶液,激活肌纤维的降解和熟化,都可达到嫩化肌肉的目的[25]。本研究中,散养组背最长肌钙含量明显高于圈养组,说明散养模式能促进钙的沉积,前人研究表明,运动能促进机体对钙的吸收,同时散养猪室外运动较多,光照也能促进钙的吸收[2-3]。本研究中,与圈养组相比,散养组滴水损失降低可能与其钙含量增加有关。

通过对比散养和圈养模式对淮南猪屠宰性状和肉质性状的影响,发现散养猪活动量大,光照时间充足,野外觅食摄入粗纤维和其他营养成分,促进肠胃蠕动,脂肪沉积明显减少,促进钾、钙、维生素B1、鲜味氨基酸的沉积,散养组猪肉滴水损失小,肉质鲜美细嫩。散养模式能充分利用自然资源,不仅减少人力、物力、财力消耗,减少集约化生产带来的污染物排放和抗生素使用压力,还可提高猪肉品质。但是关于散养规模、补饲模式、疾病防控等具体细节,还需进一步探索。