葡萄种质资源鉴评研究进展

2021-10-05朱磊武欣刘云清于昕楚李新月臧延青汤华成

朱磊,武欣,刘云清,于昕楚,李新月,臧延青,汤华成

(1.黑龙江八一农垦大学食品学院,大庆 163319;2.黑龙江省农产品加工工程技术研究中心;3.国家杂粮工程技术研究中心)

葡萄(Vitis vinifera)属于葡萄科(Vitaceae L.)葡萄属(Vitis.Linn.)木质藤木植物,是世界上最古老的果树树种之一,栽培价值高[1],可实现连年丰产、稳产[2]。葡萄种质资源也叫葡萄遗传资源,指凡携带有不同种质(基因)的各种栽培植物及其近缘种和野生种,在葡萄生产和育种上有利用价值植物的总称[3]。世界葡萄种质资源极为丰富,按其形态学和细胞学可分为两大类:真葡萄亚属(Euvitis Planch)和圆叶葡萄亚属(Muscadinia Planch),共70 余种[4]。已知世界葡萄品种可达16 000 个以上,中国种质资源圃中约有3 000个以上[5-6],近年来,我国对葡萄种质资源的重视度不断提高,尤其是我国的野生种质资源[7]。我国葡萄科技工作者对葡萄种质资源在调查、保存、鉴评、利用及创新方面的研究已经取得显著的进展和成果[8]。

1 葡萄种质资源的种类

1.1 真葡萄亚属

世界上绝大部分葡萄品种属于真葡萄亚属,包括北美种群、东亚种群和欧亚种群[4],染色体数为38 条[9],枝条无皮孔,枝蔓节部有横隔[10],种子大多为梨形[11]。

北美种群主要包括美洲葡萄(V.labrusca)、沙地葡萄(V.Rupestris Scheele)和河岸葡萄(V.riparia)等30 余种,种间差异较大。美洲北部葡萄具有很好的抗寒性,北美洲东南部地区是葡萄根瘤蚜和霜霉病等真菌病害的发源地,当地的葡萄也因此进化形成了抗病性强的优点。美洲葡萄具有明显的“狐臭味”(foxy),主要用于鲜食和制汁,而且葡萄汁的香味具有很好的稳定性[12]。河岸葡萄的果实偏酸,有青草味,不宜鲜食,可用作抗根瘤蚜砧木和抗寒砧木育种的亲本[12],以改良欧洲葡萄的抗性[13],近年来,我国也利用河岸葡萄和我国的野生山葡萄培育出优良抗寒砧木品种,如“郑寒1 号”[14]。

东亚种群有40 余种,我国拥有29 个种,是东亚种群葡萄资源最丰富的国家,其中生长于我国秦岭、秦山以南的毛葡萄(V.heyneana Roem.et Schult)分布最为广泛。广西罗城是我国的毛葡萄原产地[15],我国对于毛葡萄的研究也比较深入。以毛葡萄为亲本,与优质酿酒葡萄杂交,培育酿酒葡萄新品种,已成为我国气候湿热的南方地区的发展趋势,如毛欧杂交品种“凌丰”,抗病性强、坐果率高,适合酿制高品质的甜型葡萄酒[16];“NW196”,丰产稳产、抗病性强,在南方可实现一年两熟[17]。山葡萄(V.amurensis Rupr.),主要生长在中国东北地区,冬天气候异常寒冷,因此该地筛选出的葡萄具有生长期短,抗寒性极强等特点。我国山葡萄资源圃中现存400 余份种质,其中342份为野生葡萄种质资源,我国是山葡萄种质资源最丰富的国家[18]。山葡萄酿制的葡萄酒酸甜适口,因其果粒小、皮厚,所以花色苷、单宁和白藜芦醇的含量十分丰富。山葡萄酒中白藜芦醇的含量可达5.86 mg·L-1,为“赤霞珠”的两倍多。我国利用山葡萄酿酒已有近百年的历史,山葡萄酒已成为我国特有的产品,已选育出“长 白9 号”“左山一”“左 山二”“双 庆”“双 优”“左红一”“左优红”等一系列优质酿酒山葡萄品种。刺葡萄(V.davidii Foe¨x),生长在中国湖南、浙江、江西等地,该种长期生长在高温潮湿,通风性差的森林中,因而进化形成了对高温、高湿、黑痘病、白腐病和炭疽病抗性强的特点[19]。东亚种群葡萄的果穗、果粒普遍偏小,糖含量低且酸含量高,单宁含量高,大多不适合鲜食,但我国的野生刺葡萄果粒较大,平均粒重为1.84 g,可用于鲜食,如江西省玉山县的“塘尾”,湖南省溆浦县的“雪峰”,均被当地农户作为鲜食葡萄品种进行销售[8]。

目前欧亚种群仅存一个种,即欧亚种(V.vinifera L.),包括“赤霞珠”(“Cabernet Sauvignon”)、无核白(“Thompson Seedless”)、“美乐”(“Merlot”)等优良品种。欧亚种葡萄果穗大,丰产,含糖量高,适合酿酒与鲜食。抗旱性较强,但抗寒性较弱,抗病性差,尤其是对于真菌性病害[20]。欧亚种葡萄一般只含有花色素的单糖苷[21-22],这也是区分欧亚种与其他种群遗传背景的方法之一,不过近年来已有研究发现欧亚种葡萄中也存在花色素的双糖苷[23]。目前,欧亚种群葡萄已广泛分布于世界各地,其栽培价值高于其他各种群。我国种植的欧亚种葡萄,是通过丝绸之路传入新疆,进而逐渐引入内地,并成为我们普遍食用与栽培的葡萄品种[24]。引入新的抗性基因,改善欧亚种葡萄抗逆性差的弊端,是目前葡萄科技工作者的研究热点。

1.2 圆叶葡萄亚属

圆叶葡萄亚属有3 个种,为圆叶葡萄(V.rotundifolia Michx.)、鸟葡萄(V.munsoniana Simpson)和墨西哥葡萄(V.popenoei Fennel)[4]。染色体数为40 条,枝条有皮孔,枝蔓节部无横隔[9],卷须不分枝[25]。圆叶葡萄原产于美国东南部,抗湿热、抗病虫害能力强,果实具有特殊的芳香气味,颜色较其他种群葡萄更丰富,有绿色、铜色、黑色、红色等,种子一般呈卵圆形[10],皮厚,出汁率低[11]。圆叶葡萄除富含白藜芦醇、槲皮素、山奈酚等次生代谢产物外,还含有其他葡萄缺乏的鞣酸及其衍生物、花色素的双糖苷等天然多酚类物质[26],具有较强的抗癌功效。

2 葡萄品种分子鉴定

目前,对于葡萄种质资源的鉴定及分类的研究已经从形态学过渡到分子生物学,在种质资源研究领域,分子标记应用在两个方面,其一为建立指纹图谱,进行葡萄品种的鉴别,其二为分析种质间的遗传多样性,研究品种间的亲缘关系。扩增片段长度多态性(Amplified Fragment Length Polymorphism,AFLP)、简单重复间序列(Inter Simple Sequence Repeat,ISSR)、简单重复序列(Simple Sequence Repeat,SSR)、相关序列扩增多态性(Sequence-Related Amplified Polymorphism,SRAP)以及近年来逐渐兴起的目标起始密码子多态性(Start Codon Targeted Polymorphism,SCo T)等标记方法对葡萄种质资源在品种鉴定、系谱关系确认以及遗传多样性分析等方面已得到广泛的应用[27-30]。申海林等[31]对20 份葡萄材料进行SSR分析,将其分为四大类,并证明欧亚种和美洲种的亲缘关系比较接近,且他们与山葡萄的亲缘关系较远。徐丰等[32]利用SRAP 对21 份刺葡萄进行遗传多样性和亲缘关系分析,得出其样本间遗传多样性不丰富,样本纯度较高,并相应推测葡萄材料的亲本。Shinde等[33]成功地利用AFLP 技术将“无核白鸡心”及其无性变异品种“Manjari Naveen”进行区分。刘伟等[5]对21 份不同类型的葡萄材料进行遗传多样性SSR 分析,将其分为两个类群,对葡萄种质的遗传差异性进行了解析,并揭示其亲缘关系。孙杰等[34]利用ISSR 遗传多样性分析技术分析了30 份葡萄材料,将其分为两大类,并证明了30 个品种间遗传多样性较为丰富。SCo T 分子标记可以获得与性状联系密切的目的基因,以区分遗传距离较近的材料,并且操作简便,多态性高[35]。Yue 等[36]利用SCo T 分子标记技术对51份葡萄种质进行遗传多样性和变异分析,结果表明,36 条SCo T 引物扩增出丰富的多态位点,UPGMA 聚类法将51 份材料分为三大类,并表明“醉金香”辐射诱变后的种质资源遗传多样性丰富。

3 葡萄种质资源评价项目及方法

3.1 形态特征和生物学特征

葡萄的形态特征和生物学特性主要由遗传因素决定,不同种群/种间差异显著,并且同一种群/种的表现相对稳定。不过经过长期的自然生长或人工栽培,种间、种内乃至品种间均表现出一定的多样性。同时,葡萄的形态学和生物学特征的差异性也受树龄、生态环境等因素的影响[8]。

形态特征一般评价葡萄的叶、卷须、花序和花、果穗和果粒等,生物学特征一般包括新梢与叶片的生长、结果习性、物候期等方面[8]。葡萄属栽培种质大部分为两性花,少数为雌能花,野生种质绝大部分为雌雄异株,但目前我国已在东亚种群中选育出两性花山葡萄“双庆”、刺葡萄“塘尾”,可为正常授粉受精提供保证,利于杂交[4]。不同品种葡萄的花序结构、生长发育情况不尽相同。许瀛之等[2]调查分析了葡萄种质资源的花序情况,发现我国野生葡萄开花最早,如变叶葡萄(V.piasezkii),欧美杂种(V.labrusca and V.vinifera)开花较早,欧亚种较晚,欧亚种花序类形多为松散型,花序着生初节位大部分在4 和5,结实系数为1,而欧美杂种花序类型多为紧凑型,初节位分布在3 和4,结实系数为1 或2。葡萄的穗形一般可分为圆锥形、圆柱形和分支形,而圆锥形和圆柱形又可分别细分为长圆锥形和短圆锥形、长圆柱形和短圆柱形。鲁雅楠等[37]调查并评价了234 份葡萄材料的果穗穗形,发现被调查的葡萄中以圆锥形居多,酿酒葡萄以短圆锥形为主,鲜食品种以长圆锥形为主,并筛选出“天秀”等穗形优良的品种。葡萄种质的单果质量差异显著,从小于1~15 g 不等,江雨[38]对中国野生葡萄果粒特性进行评价,发现除刺葡萄、毛葡萄和腺枝葡萄(V.adenoclada)外,中国野生葡萄的单果粒重(0.26~0.68 g)显著小于赤霞珠的平均单果粒重(1.15 g)。

3.2 品质特征

品质特性是葡萄种质资源评价的一项重要指标,通常是对葡萄材料的果皮厚度、果肉颜色与质地、出汁率以及果实内含物等的测定。

葡萄果实的糖酸含量及比例很大程度上决定了葡萄及葡萄酒的品质与风味。葡萄的可滴定酸度(TA)可采用自动电位滴定法和手动酸碱滴定法,目前广泛使用的自动电位滴定法无需人为观察颜色变化,仪器自动记录电位值,极大的减小了偶然误差,操作简单,精确度高[39]。陈珂等[40]采用电位滴定法,以0.1 mol·L-1NaOH 对多种果形葡萄果实的可滴定酸度进行测定,发现椭圆、长椭圆、圆形和束腰形等果形的可滴定酸含量偏低,而可溶性固形物含量较高,总体风味较好。另外,高效液相色谱法(HPLC)也是目前较为常用的测定酸含量的方法,张国军[41]采用HPLC 技术对不同类型葡萄的酸含量进行测定,结果显示,美河杂交品种(V.labrusca×V.riparia Michx.)的总酸及有机酸的含量显著高于欧亚种和欧美杂交品种。

可溶性总糖(SS)含量的测定方法比较多,主要包括比色法和液相色谱等。比色法包括蒽酮比色法、苯酚硫酸法和铁氰化钾法,其中蒽酮比色法,灵敏度高、显色稳定、误差小;苯酚—硫酸法简化了前处理过程,操作简便,但测定结果易受低聚糖的干扰,为确保数据的准确性,在测定前应先除杂;铁氰化钾比色法是利用样品中的转化糖在碱性条件下将铁氰化钾还原,并计算得出含糖量,此法滴定终点明显,精密度高,采用这一方法时,须严格控制水解温度和时间,水解后立即冷却,以防单糖损失[42],潘学军等[43]采用该法测定了贵州省三个野生种葡萄(包括毛葡萄、刺葡萄和腺枝葡萄)并与对照葡萄欧美杂种“水晶”的可溶性总糖含量进行比较,结果显示,可溶性总糖含量为:欧美杂种>刺葡萄和腺枝葡萄>毛葡萄。高效液相色谱-蒸发光散射检测器联用法(HPLC-ELSD)已被证明在检测可溶性总糖方面具有稳定性好、灵敏度高、快速、准确的优点[44],江雨等[45]利用高效液相色谱系统对我国野生葡萄的糖酸含量和组分进行测定分析,发现中国野生葡萄的总糖含量显著低于赤霞珠,而总酸含量显著高于赤霞珠,证明了中国野生葡萄普遍低糖高酸。除此之外,目前新兴的流动注射分析(FIA)检测技术测定可溶性总糖也可实现自动进样,并且分析速度快,精度高,在试样少、批量大时宜采用此法。

3.3 酚类物质和抗氧化活性

酚类物质也属于葡萄的品质特性,具有较强的清除自由基,抗氧化的能力,有益于心血管疾病及癌症的预防[46-47],准确测定酚类物质的组成和含量对评价葡萄及葡萄酒的品质和保健功能具有重要意义。酚类物质的研究包括总酚类含量、单体酚检测分析及其抗氧化能力分析。

3.3.1 酚类含量和组成

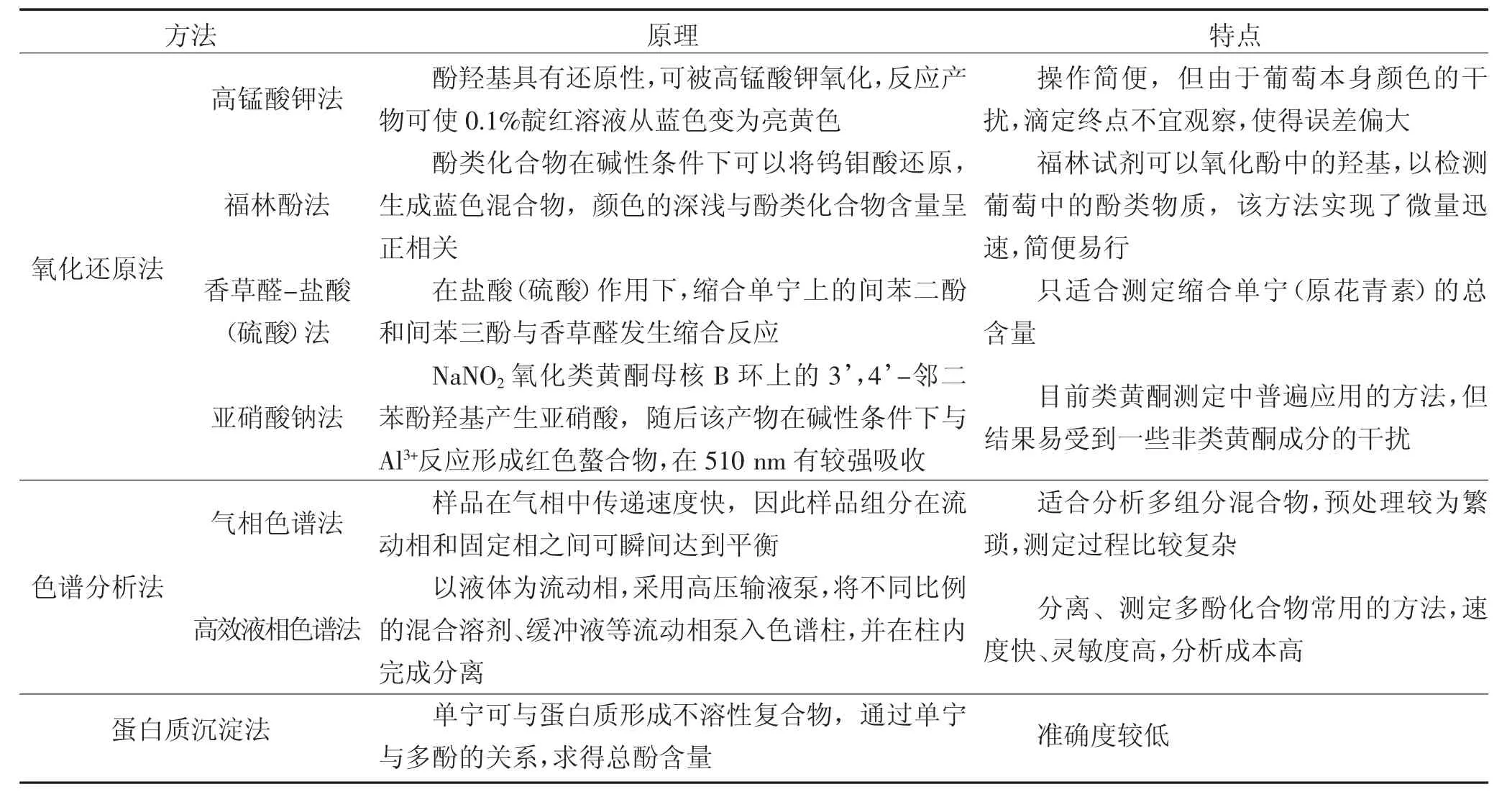

总酚(TP)的测定方法有很多,按其原理主要分为三大类,包括氧化还原法、色谱分析法、蛋白质沉淀法(表1)。目前定量分析总酚含量最常用的方法是氧化还原法中的福林酚法(F-C 法)。Lorenzo 等[52]采用F-C 法测定了不同葡萄品种总酚含量,结果显示红色鲜食葡萄的总酚含量普遍低于红色酿酒葡萄,但有些白色鲜食葡萄(如“Exalta”)的总酚含量高于红色鲜食葡萄。色谱分析的两种方法,气相色谱法和高效液相色谱法,前处理较为繁琐,需要萃取分离或提取,这一过程中会造成损失使得结果显著偏低,此外,高效液相色谱法测总酚需要备齐所有种类的多酚标样,以上两种方法均更适合单体化合物的定性分析。目前,我国对于采用蛋白质沉淀法测总酚的研究比较少,张振文等[53]认为该法只适用于红葡萄酒缩合单宁的测定。

表1 酚类化合物测定方法[48-51]Table 1 Methods for determination of phenolic compounds

单体酚的测定包括黄酮醇、黄烷-3-醇、酚酸、芪类化合物以及花色苷的组成及含量,可采用HPLC技术进行测定分析。Koyama 等[54]采用高效液相色谱-紫外检测器(HPLC-UV)法分析了野生东亚种群桑叶葡萄(V.ficifolia)和紫葛葡萄(V.coignetiae)与二者的杂交种的酚类化合物,研究表明,野生葡萄及其杂交种葡萄果皮和种子中的原花青素含量普遍低于欧亚种。孙磊等[55]采用相同的方法分析了部分中国野生葡萄果皮的花色苷组分与含量,并与欧亚种葡萄进行对照,结果显示,大部分中国野生葡萄果皮中总花色苷含量显著高于欧亚种,花色苷类型以双葡萄糖苷为主,花葵素(Pg)类花色苷含量相对较高。不过HPLC-UV 法测定花色苷组分会受到因杂质而产生的干扰峰的影响,因而降低对花色苷组分定性分析的准确性,而更为先进的高效液相色谱-质谱联用(HPLC-MS)技术的质谱则可以给出花色苷的分子离子峰和相应的糖苷碎片峰的m/z,从而提高了精确度。Liang 等[56-57]连续两年分别采用HPLC-MS 法和高效液相色谱-二极管阵列检测器(HPLC-DAD)法对344 个欧洲葡萄品种的成熟果实中的酚类物质进行定性和定量分析,共检测出36 种多酚类化合物,包括16 种花色苷,发现除羟基肉桂酸以外,酿酒葡萄中的多酚类化合物含量均高于鲜食葡萄,并发现葡萄果实颜色仅与花色苷总含量有关。随后又采用相同的方法分析了16 个野生种147 个葡萄品种成熟果实中的酚类物质,检测出48 种多酚类化合物,包括28 种花色苷,发现在野生种葡萄中,有60%以上的花色苷未被酰化,并证明了野生种葡萄的酚类化合物含量显著高于欧洲种。

3.3.2 抗氧化活性

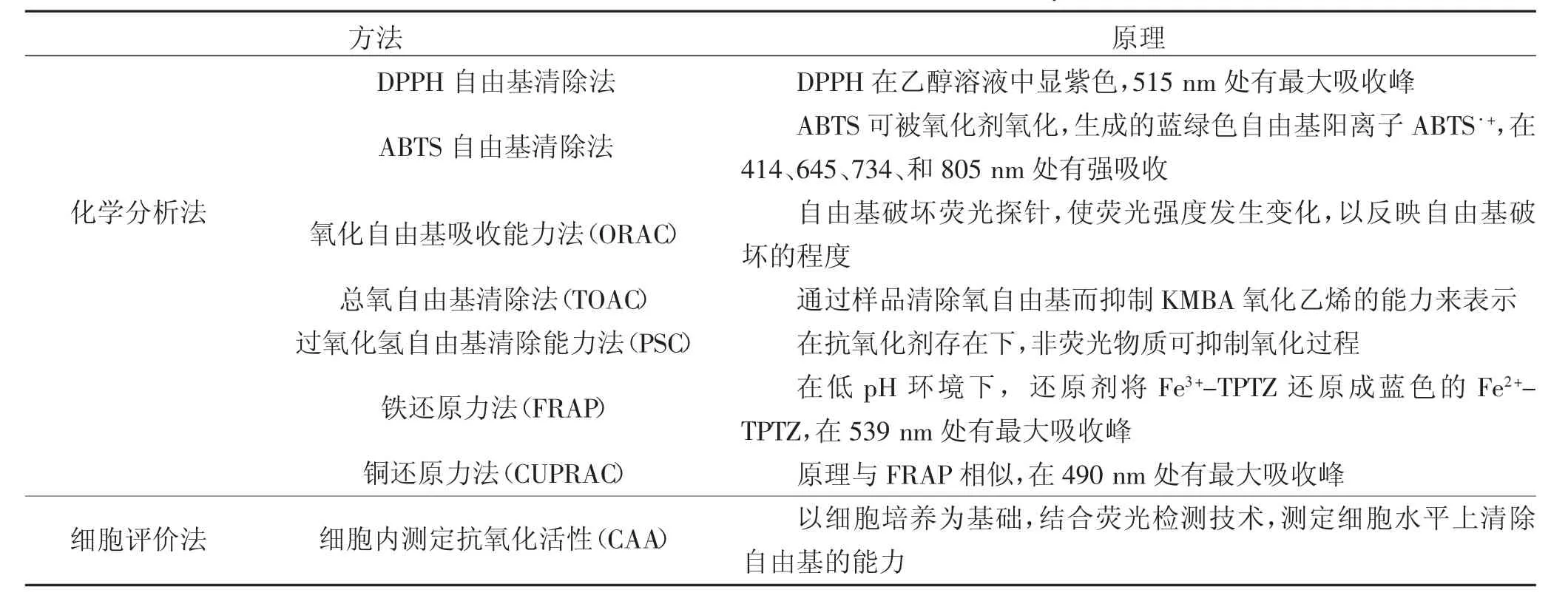

目前,国内外研究学者对于葡萄抗氧化活性的研究方法可分为体外评价和体内评价两大类(表2)。体外评价中的DPPH 自由基清除法和ABTS 自由基清除法快捷、灵敏,国外很早前就对这两种方法发表过相关的研究报道[63]。另外,氧自由基清除能力(ORAC)、总氧自由基清除能力(TOAC)以及过氧化氢自由基清除能力(PSC)也是目前常用的自由基清除方法。通过测定抗氧化剂的还原能力,也可以快速实现对抗氧化活性的评价,如铁离子还原力(FRAP)和铜离子还原力(CUPRAC),是目前广泛应用的方法。不过,由于目前对于抗氧化活性的评价没有统一的标准方法,所以研究人员一般采用至少两种不同的方法共同评价被测物质的抗氧化能力[60]。许长谋[64]选用DPPH、ABTS、FRAP 三种方法对东亚和美洲种群以及欧亚种群的18 个葡萄品种的果皮和种子的抗氧化性能进行分析,结果显示,葡萄籽中抗氧化能力为:“赤霞珠”>圆叶葡萄>欧美杂种>欧亚与东亚杂种>东亚种群,而对于葡萄皮,不同品种间抗氧化活性差异远不如葡萄籽中的差异。

表2 抗氧化活性评价方法[58-62]Table 2 Methods evaluation of antioxidant activity

体外化学分析法可以快速评价酚类物质的抗氧化活性,但由于人体对于抗氧化活性的作用机理十分复杂,包括利用率和吸收代谢等影响因素,所以无法客观反映其抗氧化能力的真实生理作用效果,这类方法适合大量活性物质的初筛。Wolfe 等[61]在2007年提出了细胞内测定抗氧化活性(CAA),这一方法在化学分析法的基础上模拟生物机体的内部环境,可以更准确的表示其生理特性,适合快速筛选活性物质,同时证明了红葡萄的抗氧化活性较强。另外,CAA 在抗氧化剂方面的开发也有重要的贡献[65]。

体内评价主要是以动物生理系统为媒介的一种抗氧化活性评价方法,这一方法的测定结果真实有效,相比于体外评价,体内评价可以将生物体内复杂的代谢与抗氧化活性联系起来,能够全面的评价物质的抗氧化能力,但实验成本高、周期长[58],因此并不适合葡萄种质资源大批量的抗氧化活性评价。

3.4 抗寒性

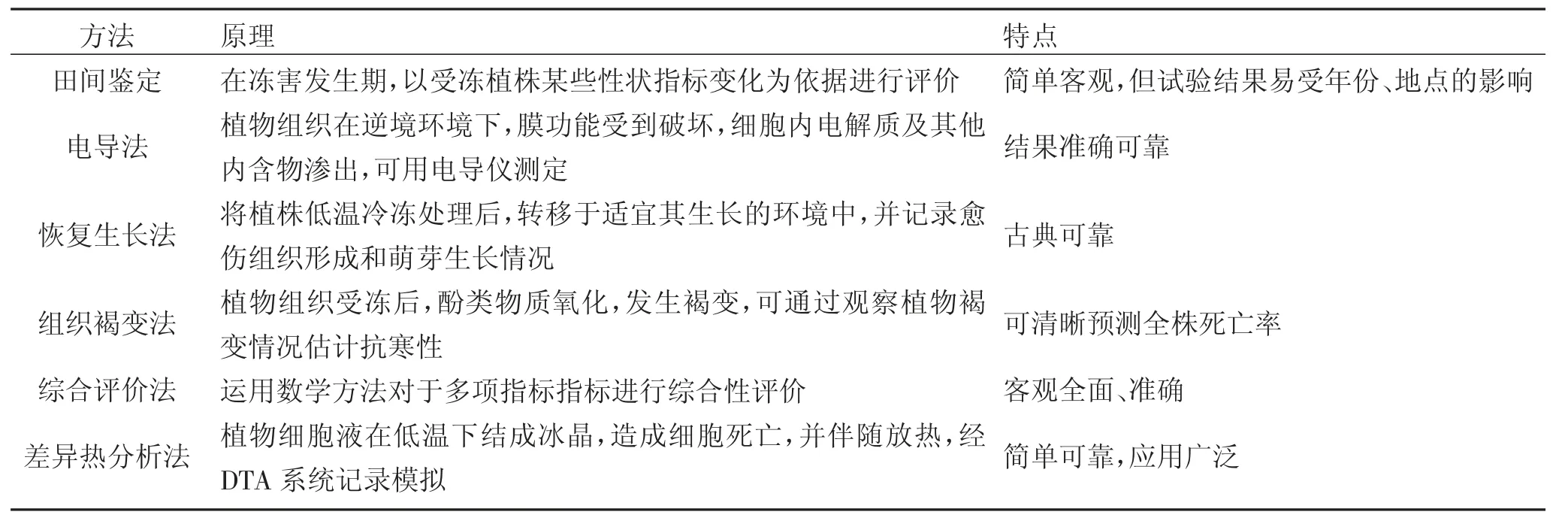

越冬冻害是发生在葡萄栽培中的一个普遍的问题,研究葡萄抗寒性并培育抗寒新品种是葡萄工作者近几十年来的研究热点之一。抗寒性可从多个方面进行鉴定,目前广泛采用的方法有田间鉴定、电导法、恢复生长法、组织褐变法、综合评价法和差异热分析法(表3)。贺普超等[67]采用电导法、恢复生长法和组织变褐法对不同品种的野生葡萄的抗寒性进行了两年的测定,证明了我国大部分野生葡萄种的抗寒性强于欧洲种,且不同种系的葡萄抗寒性与其地理分布的气候类型直接相关。杨豫等[68]采用电导法和过冷却点、结冰点相结合的方法对不同品种酿酒葡萄根系的抗寒性进行测定,证明了葡萄根系的抗寒性与其可溶性蛋白质含量具有的很好的相关性。陈仁伟等[69]利用差热分析法对酿酒葡萄不同部位的抗寒性进行评价,结果显示抗寒能力强弱依次为:枝条>主根>副根,且主根的抗寒性显著高于副根。

表3 葡萄抗寒性鉴定方法[66]Table 3 Methods for identifying the cold resistance of grapes

3.5 抗病性

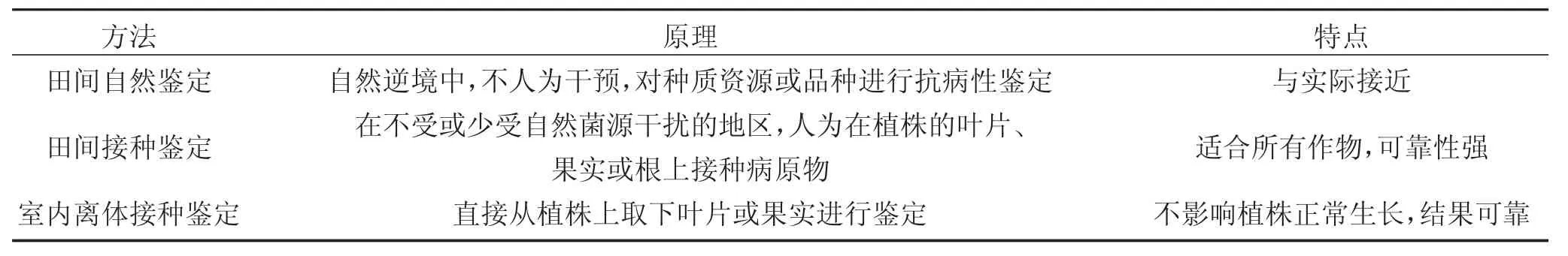

葡萄易发生白粉病(Podwer mildew,Uncinula necator Burr.)、霜霉病 [Downey mildew,Plasmopara viticola(Berk.&Curtis.)Berl &de Toni]、黑痘病(Sphacelomo ampelinum de Bray.)、白腐病[White rot,Coniothyrium diplodiella(Speg.)Sacc.]、炭疽病[Glomerella cingulata(ston.)Spauld.et Schrenk]等真菌性病害,而葡萄不同种/品种的抗病性均有所差异,葡萄抗病性鉴定方法主要分为田间自然鉴定、田间接种鉴定和室内离体接种鉴定法(表4)。白粉病遍布于全球的葡萄种植地,不同葡萄种的抗病性有所不同,有研究报道,美洲葡萄、沙地葡萄、冬葡萄(V.berlandieri)、河岸葡萄等北美种群以及圆叶葡萄抗白粉病能力极强[71],而欧洲种葡萄易感白粉病,需喷药防治[72]。对于葡萄白粉病抗性的遗传,有部分学者认为是由单基因控制的,表现为质量性状遗传[73-74],另一种说法是多基因控制,表现为数量性状遗传[75-76]。霜霉病也是一种全球性葡萄疾病,1834 年首次发现于北美洲的野生葡萄上[77],据研究表明,我国的秋葡萄(V.romanetii)、复叶葡萄(V.piasezkii)[78]、瘤枝葡萄(V.davidii(Roman.)Foexvar.Cyanocarpa(Gagn)Sarg)、华 北葡萄(V.bryoniaefolia Beg.)、华东葡萄(V.pseudoreticulata)等[79]高抗霜霉病,而河岸葡萄以及我国的野生山葡萄、刺葡萄、毛葡萄等不抗霜霉病[80]。Zhao 等[81]采用离体接种鉴定法对120 份种质资源的抗霜霉病能力进行研究,发现圆叶葡萄对霜霉病免疫,欧亚种葡萄高感霜霉病。黑痘病起源于欧洲,随着欧亚种葡萄引进到世界各地,黑痘病也遍布全球[8]。王跃近等[82]采用田间自然鉴定法对我国野生种葡萄黑痘病的抗性进行研究,发现我国野生种葡萄抗黑痘病能力强。林玲等[83]研究了我国不同葡萄品种抗黑痘病的能力,证明野生毛葡萄抗黑痘病能力最强,毛欧杂交后代也对黑痘病表现出高抗。

表4 葡萄抗病性鉴定方法[70]Table 4 Methods for identifying disease resistance of grapes

4 小结

通过近几十年来科技工作者对葡萄种质资源的调查研究,每年不断有新的品种被育出。不过,目前我国葡萄种质资源的鉴评工作仍存在几点值得关注的问题:(1)由于葡萄资源极为丰富,基因库极为庞大,而且葡萄种间杂交复杂多样,未来的葡萄资源远不止目前所掌握的数量,还需在种质资源的调查、收集、保存、鉴定以及引种葡萄在当地的品质表现和商品价值等方面投入更多的关注。(2)构建品种DNA指纹数据库和全国统一查询平台,不仅能快速鉴定葡萄品种,也可有效保护葡萄育成品种的知识产权和育种者的权益。(3)在分子鉴定方面发掘功能性基因,对葡萄育种提供帮助。(4)目前,葡萄品质评价还较多停留于果实性状、糖、酸等表观生理指标的测定与分析,对葡萄品质特性进行科学合理的综合评价,加强评价与利用相结合,以生产具有地域特色的葡萄制品是未来的研究重点。