牧民对旱灾的适应策略及其政策启示

——基于内蒙古锡林郭勒盟的案例研究

2021-09-30范明明

范明明

(中国社会科学院 民族学与人类学研究所,北京 100081)

我国草原面积近3.928亿公顷,占全球草原面积的12%,占我国面积的40.9%[1],是我国陆地面积最大的绿色生态屏障,但我国绝大部分草原地处干旱半干旱区。IPCC 第五次综合评估报告指出:“在中纬度地区和亚热带干燥地区,平均降水可能减少,极端降水事件可能强度会更大、频率更高。”[2](23)2019年IPCC发布的报告Special Report on Climate Change and Land表明,1961~2013年,全球干旱区干旱面积以每年1%的速度增长,并且年际间的降雨变化增加[3]。草原地区对气候的变化高度敏感,而草原畜牧业高度依赖自然资源,气候变化直接对牧民的生产过程产生影响,从而增加牧区社会的生计脆弱性。近年来,受气候变化影响,我国牧区自然灾害发生频率显著增加,连续多年的干旱、沙尘暴、雪灾、冻灾和洪灾等普遍发生在草原牧区,给牧区可持续发展带来了严峻挑战。对依赖畜牧业的牧民来说,如何适应气候变化所造成的直接且长期的影响尤为重要。

一、文献综述

应对频发的自然灾害是畜牧业生产中的重要内容,却并非一个新的议题,保持移动性和调整牲畜结构基本是所有草原地区的传统通用策略。但值得关注的是,近几十年全球范围内的草原牧区在气候条件、土地制度、经济环境、安全健康等方面都发生了显著变化,草原畜牧业应对灾害的策略出现了新的趋势。首先是对气候变化或者灾害适应策略的多元化,Agrawal 将目前草原地区的适应策略总结为移动、储存、多样化、社区互助及交换五种[4](173~197),蒙古国[5]、肯尼亚[6][7]、坦桑尼亚[8]、中国[9]等国家草原地区的研究表明,在市场、技术、土地制度的影响下,牧民能够采取更加多样化的适应策略,具体为购买草料、完善灌溉系统、金融贷款、外出打工、品种改良等。其次是整体上适应策略更加多样化,区域和个体差异性显著,适应策略的效果也不尽相同。例如,蒙古国的研究显示,暖棚建设、购买草料和走“敖特儿”①“敖特儿”为蒙古语音译,意为“流动、迁徙”,走“敖特儿”指游动放牧,也称“走场”。都是减少雪灾损失的直接途径,但是牧民的困境在于面临叠加灾害时,这些策略造成了过多的成本投入[10]。再如,一项基于坦桑尼亚牧区的研究显示,干旱发生时,保持移动性是当地马赛社区应对灾害的重要策略,但是受土地破碎化的影响,这种应对策略从依赖互惠的社区网络到依赖金钱市场,结果是在个体牧户间产生了较大的差异。尽管部分牧民的适应能力增强,却未提高整个牧区社会生态系统的适应能力,甚至一些牧民因此变得更加脆弱[8]。

可见,适应策略是高度本土化的,这主要受土地制度、文化、经济发展水平等多方面因素的影响;适应策略是在一定的社会环境下,个人、组织、政府等不同层面决策的体现,这些策略通常会产生受益者和受损者,适应策略的有效性取决于社会的可接受性、制度的限制、在更大社会经济环境中所处位置等[11][12]。或者说,适应策略是否成功和有效,取决于我们评价的时间、空间的尺度边界[13]。在紧密依赖自然资源的地区,社会系统叠加生态系统,使问题变得更加复杂,社会系统所采取的适应策略会对社会及生态系统产生双重影响,以此来判断在更大的时间和空间尺度上应该采取哪种应对策略。研究适应策略,不仅要了解人们采取了哪些行为,更重要的是应明白这些行为背后的社会结构,对依赖自然资源的地区来说,核心问题是制度环境[14][15],因为制度决定了社会群体或者个体之间的关系,以及人与自然资源的关系,这些关系将对整个社会生态系统产生长期的影响[16]。

在我国,2010年前后牧民对气候变化的适应策略研究才受到关注,其重点集中于牧户尺度对气候变化的感知及适应策略的选择。牧民适应灾害的策略大致可分为三类:第一类是直接解决草畜矛盾,购买或储备草料、牲畜走场、减少牲畜数量;第二类是技术层面或者金融层面间接解决草畜矛盾,例如增加棚圈建设、打井、牲畜品种改良、贷款和借款②贷款和借款具体指银行贷款和私人借款,一般用于购买草料,牧业贷款和借款会降低牧民减少牲畜的风险,因此,这里称之为间接解决草畜矛盾,后文同。、牧业保险;第三类是家庭生计策略变化,如外出打工、开展旅游等[17][18][19][20][21][22]。其中,第一类适应策略是牧民的普遍选择,并且买草保畜优先于减畜。对目前牧民适应策略有效性的研究基本出现了两种不同的观点:其一,饲草料的供给、暖棚等基础设施建设、信贷、牧业抗灾保险等能够帮助牧民降低气候风险和经济损失,主要体现为牲畜的死亡率大幅下降,政府也应该在此方面提供支持[20][21],此观点是目前国家及地方层面的政策主导方向;其二,购买草料应对灾害是一种高成本的适应策略,是牧民在现有制度下的被动选择,特别是在旱灾情况下,购买草料会增加草场的生态压力,加速了草场退化[23](64~69)[24][25]。

已有研究对了解我国牧区草原畜牧业应对气候变化及灾害的适应提供了诸多视角和素材,但是仍有不足之处。现有研究多数基于正常年份的牧户问卷调查,缺少对灾害事件过程中的观察和追踪;缺少历时性的研究,绝大多数只是研究现有的适应策略,而缺少历史维度的对比和考察;现有研究以探讨适应行为或者策略为主,对该行为是否有助于畜牧业的长期发展以及是否符合当地的生态社会特点则讨论较少。本文通过2018 年旱灾期间对内蒙古锡林郭勒盟的入户调查,试图分析目前牧民对旱灾的适应策略及其对生计和生态的影响。

二、案例地调研和分析框架

(一)案例地基本情况

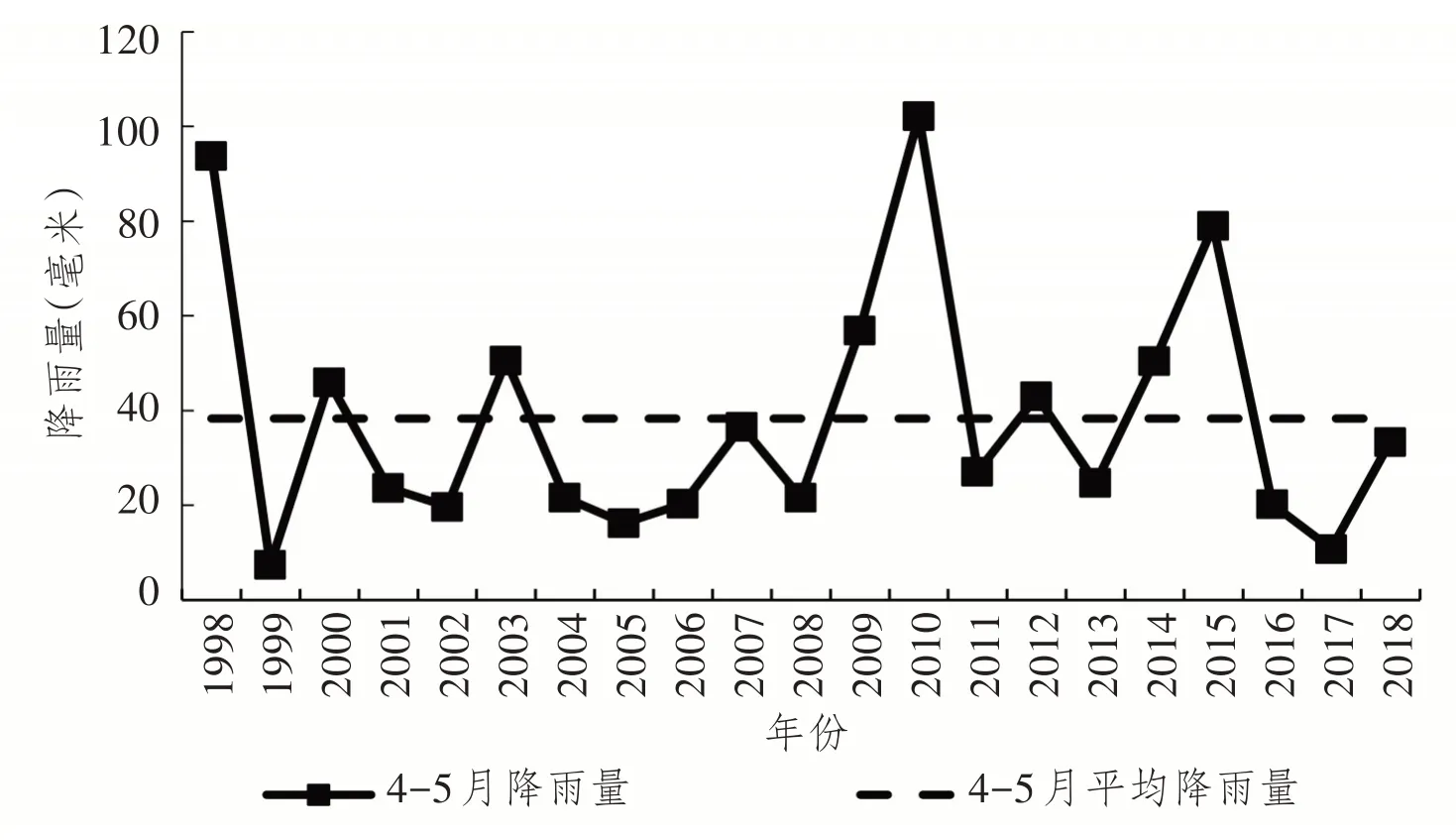

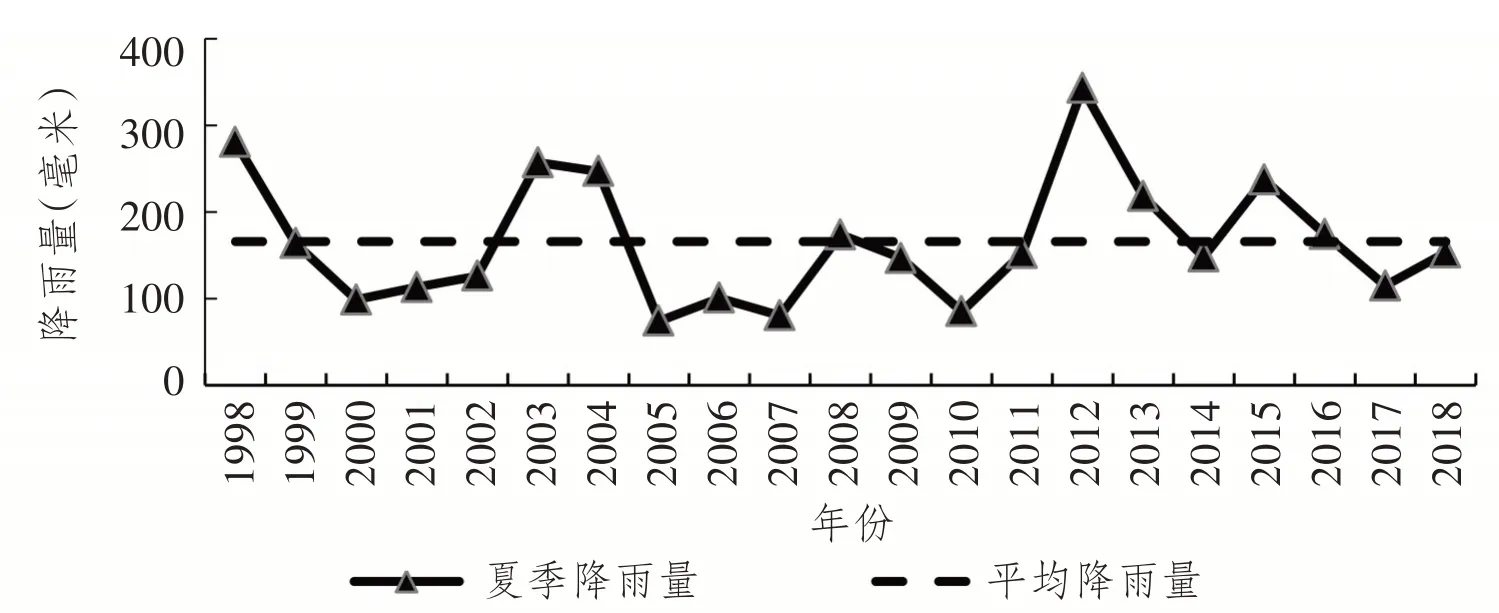

锡林郭勒盟位于内蒙古自治区中部,属中温带干旱半干旱大陆性季风气候,寒冷、风沙大、少雨,大部分地区年降水量为200~350 毫米,西部局部地区甚至不足150 毫米。草原面积占全盟面积的89.85%,从东到西主要分布着草甸草原、典型草原、荒漠草原等草原类型。2018年春夏季节,内蒙古锡林郭勒盟经历了严重的干旱,此次干旱是多方面原因造成的。首先,2018年干旱是2017年干旱的延续,从图1和图2可以看出,这两年返青季节和夏季总体降雨量偏少,两年均低于近20年的平均值;其次,如表1 所示,连续两年有效降水①在草原上植被生长主要依靠降水,24小时内降雨量必须达到一定的量级才能使土壤水分稳定,从而被植被有效利用。的时间推迟到7 月中旬,错过了牧草最佳的生长季节,春季和夏季可采食牧草极少,7 月中旬降雨之后优质牧草生长受到抑制,而可食性差的一年生植被迅速生长;再次,此次干旱还叠加了严重的沙尘暴,受访牧户普遍认为,2018年的沙尘暴“从4月份起,三天两头刮沙子,严重的时候就是一堵墙似的沙尘暴,白天都要开着灯才能看见,一直到7 月还在刮,沙尘暴从来没这么严重过”,沙尘暴加速了地表土壤的侵蚀,加剧了干旱程度。受访牧户普遍认为,虽然草原上十年九旱,但是像2018年这样的干旱是少有的,给畜牧业生产造成了严重的影响。

图1:锡林郭勒盟近20年(1998~2018)返青季4~5月降雨量

图2:锡林郭勒盟近20年(1998~2018)夏季6~8月降雨量

表1:1998~2018年锡林郭勒盟4~7月有效降雨情况

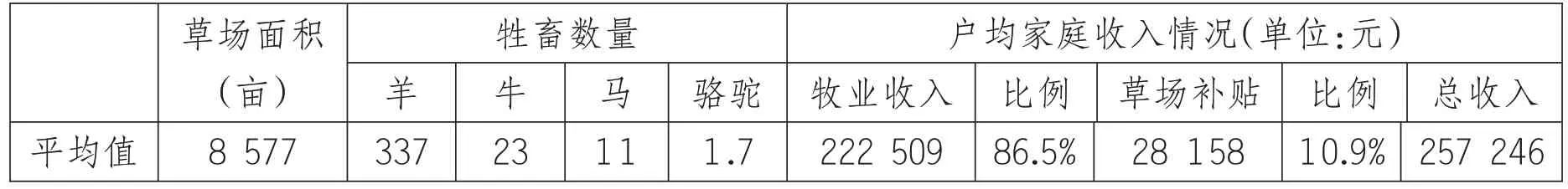

(二)田野调研

2018年的干旱为研究灾害中牧民的真实适应策略及其影响提供了契机。笔者于2018年7月赴内蒙古锡林郭勒盟调研,采用入户访谈的方式调查了43 户牧民,其中,以家庭为单位获取了完整畜牧业年度生产数据的样本有34户,主要集中在受旱灾最严重的锡林浩特市、苏尼特左旗和苏尼特右旗。在 34 户牧民中,户均有草场 8 577 亩,牲畜为 337 只羊、23 头牛、11 匹马、1.7 峰骆驼。牧户的主要收入来源为畜牧业,以2017~2018年为例,户均牧业收入(出售牲畜、奶食品和羊毛等)占户均家庭总收入的86.5%,其中,牧业收入占比达90%以上的有13户,占80%以上的有23户;第二项主要收入为草场奖补资金,户均约为28 158 元,占家庭总收入的10.9%。此外,还有少数牧户有其他收入,其中,3户(嘎查达①“嘎查达”为蒙古语音译。“嘎查”为村子,“嘎查达”相当于村主任。、教师、医生)有稳定的工资收入,4户有外出打工的收入,1户有赛马的收入,3户有低保户收入。

表2:2017~2018年访谈牧户家庭基本情况(N=32)

此外,为了纵向研究历史时期——20世纪60年代传统的旱灾适应策略,在调查期间访谈了4位70岁以上的老人,对传统适应策略进行描述,进而展开对比分析。

三、牧民的旱灾应对策略

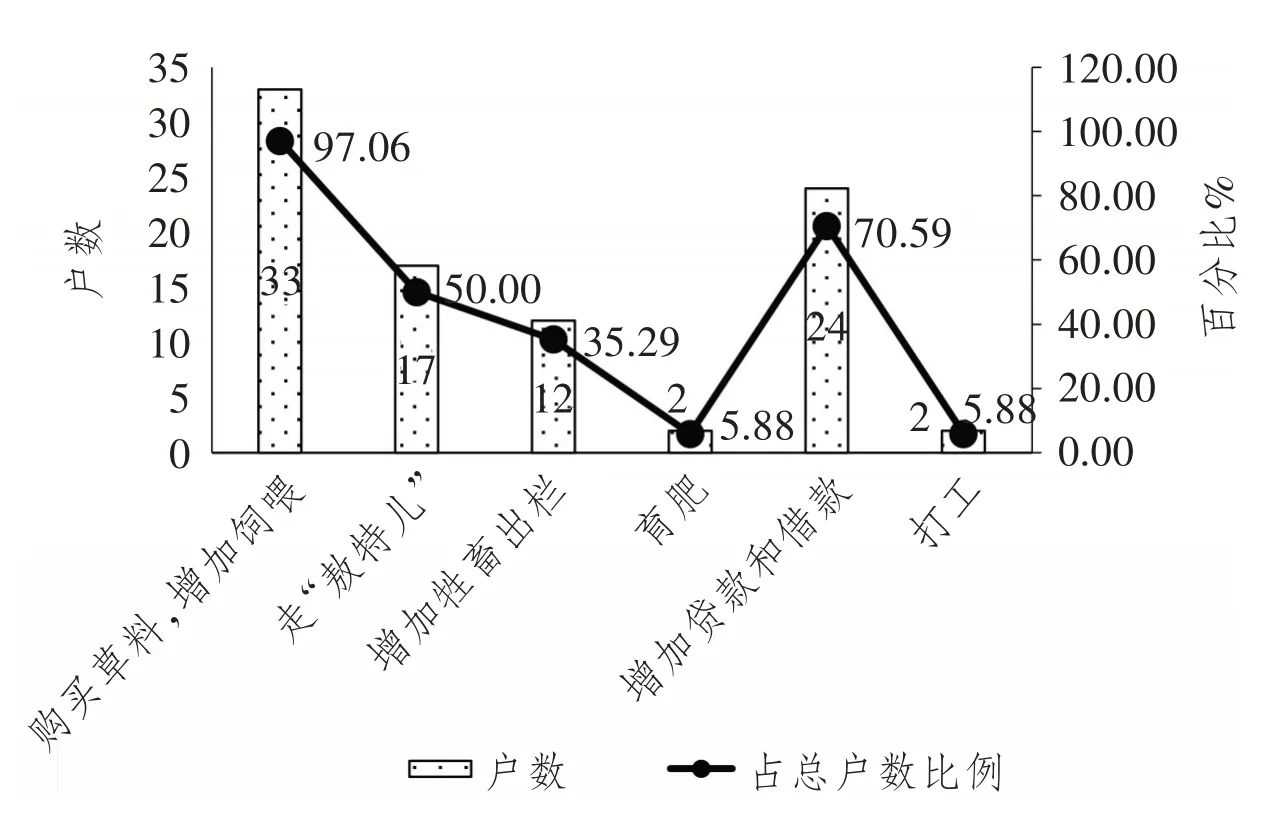

在2018 年的旱灾中,天然草场上可采食牧草相比非旱灾年份大幅减少,可放牧时间缩短,草畜之间的矛盾突出,根据调查,牧民采取的应对策略为增加喂养时间、走“敖特儿”、增加牲畜出栏、增加贷款和借款、育肥、打工。需要说明的是,牧民通常采用几种策略,而非单一策略。如图3所示,除1户牧民外②这一牧户将牲畜全部交给他人代养,自己外出打工。,所有牧户都选择了购买草料以增加牲畜的饲喂时间,这一策略是牧民面对干旱最主要和最普遍的选择。此外,一半的牧民选择走“敖特儿”来应对灾害,35.29%的牧户增加牲畜出栏。育肥是极少数牧民的选择,是再三权衡成本收益做出的选择。70.59%的牧户增加贷款和借款用于上述几项开支,目的依旧是维持畜牧业。选择最后一项打工的仅有2户牧民,而且主要是就近打零工,并未完全放弃畜牧业。

图3:干旱中牧民适应策略的选择情况(N=34)

(一)增加喂养时间

2017~2018 年,所有被访牧户饲喂牲畜的时间大幅增加。在正常年份,牧户在12 月或者1 月开始用草料补饲,持续到4月返青季节,每个年度的饲喂时间是4个月左右,如表3所示,2017~2018年牧户饲喂开始的时间提前到11月或者12月,并且普遍持续到6~7月,84.8%的牧户饲喂牲畜的时间达到8个月以上,较非旱灾年份增加了一倍。

表3:2018年牧户饲喂牲畜时间(N=33)

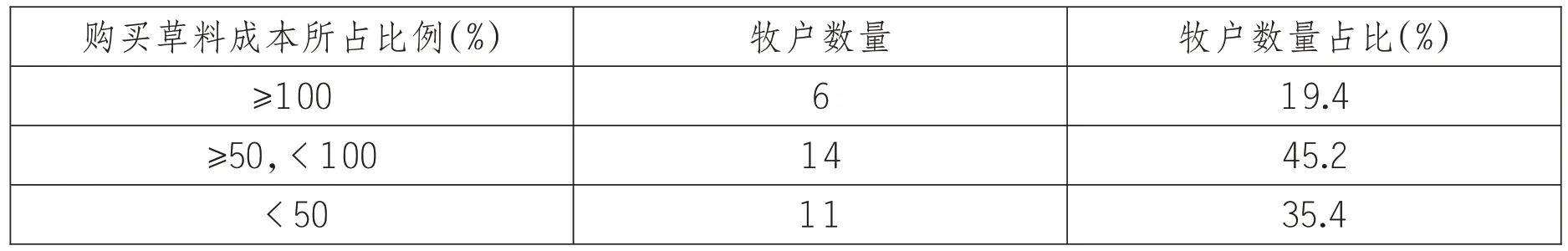

伴随着牲畜饲喂时间的增加,相应的草料成本也显著增加。2017~2018年,户均购买草料成本为135 368元,占年度牧业总收入的59%。具体牧户情况更有意义,如表4所示,有19.4%(6户)的牧户购买草料的成本已经超出牧业的总收入,45.2%(14 户)的牧户草料成本占牧业总收入的一半以上,还有35.4%(11 户)的牧户购买草料的成本不到收入的一半。可见,在干旱年份购买饲草料的成本非常高,牧户的大部分收入都用于购买草料。

表4:购买草料成本占年度牧业收入的比例情况(N=31)

(二)走“敖特儿”

虽然购买饲草料应对干旱是绝大多数牧户的选择,但是到了春季,尤其进入夏季,走“敖特儿”是牧民应对旱灾的首选。一方面,相对于购买草料,走“敖特儿”的成本较低,更重要的是能够保障牲畜采食新鲜牧草。据牧民反映,进入五六月之后,随着气温上升,草原上的羊不能适应燥热的舍饲环境,补喂草料并不能增加膘情,反而会引起牲畜掉膘甚至生病。因此,进入夏季,走“敖特儿”成为一种最重要的应灾策略。

表5:2017~2018年走“敖特儿”的基本情况

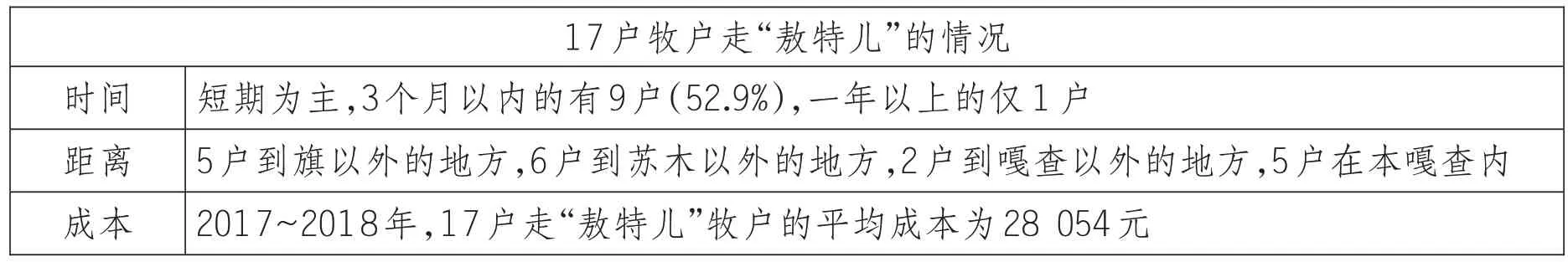

2017~2018 年,牧民走“敖特儿”呈现出时间短、距离短、成本高的特点。如表5 所示,在所调研的34户牧户中,有50%(17户)的牧户走“敖特儿”以短期为主,时间在3个月以内的牧户占52.9%(9户),能达到一年以上的仅1户。走“敖特儿”的距离也比较短,仅有5户到了旗以外的地方,6户到了苏木以外的地方,2 户到了嘎查以外的地方,5 户在本嘎查内。走“敖特儿”牧户的平均成本为28 054 元,其中正常年份每只羊的成本是15~20 元/月、每头牛的成本是150 元/月,而在干旱比较严重的时候,价格则翻倍,甚至更高。除了高昂的草场费用,由于草场划分到户,草原上并没有走“敖特儿”的专门牧道,因此需要将牲畜从牧户家用汽车运输到走“敖特儿”的目的地,根据距离收取运输费用,这又是一笔需要额外支付的费用。

如上文所述,走“敖特儿”是牧民应对干旱尤其是夏季干旱的首选方案,然而只有一半的牧户选择了走“敖特儿”,有9户没有走“敖特儿”,主要原因是他们租用了固定的草场,或者草场面积相对较大。

(三)增加牲畜出栏

对于牧户来说,牲畜是家庭资产,是财富的象征,保持牲畜规模是畜牧业生产的基本目标。在正常年份,牧户出售牲畜的结构通常为公羊羔和高龄母羊,当年的母羊羔作为后备生产母畜而留下,保障羊群中基础母畜的数量和繁殖能力,这样牧户才能确保有持续稳定的出栏数量和经济收入。当牲畜规模受损时,牧户很难在下一个牧业年度内恢复,而是需要3~5 年的恢复周期,因此,对于有稳定现金收入需求的牧户来说,保持牲畜规模十分重要。

在受访牧户中,有35.3%(12 户)的牧户比正常年份提前并且多卖出了牲畜,其中有5 户直接以“对羊”即一只母羊和一只羊羔的形式出售了牲畜,价格为1 200~1 300 元/对羊,这个价格是正常年份的一半左右。出售“对羊”在畜牧业生产中是一种极为特殊的情况,这意味着基础母畜和后备母畜同时减少。因此,提前出售牲畜或者增加牲畜出栏可以降低牧户的生产成本,但同时也会因为牲畜膘情不佳而降低收益,尤其是出售基础母畜会减小牲畜的规模,使牧户的资产减少,所以减少牲畜是牧户对未来天气状况进行判断后做出的无奈选择。

(四)羔羊就地育肥

育肥是牧民再三权衡的选择,育肥的作用在于可以保住膘情且提前出栏,在一定程度上可以避免经济损失。从调查情况看,有3户选择了就地羔羊育肥,牧民在7月份对羔羊进行育肥,育肥时间一个月左右,每只羊的育肥成本为100~120元,而每只羊的收益比未育肥时增加200元左右,因此每只羊的纯利润比不育肥增加了100元左右。但是,牧民通常不会采用这种方式,原因在于:一是购买育肥饲料将进一步增加饲养成本,育肥的前提是手中仍有可供支配的资金,这对长期处于干旱中的牧民来说并不容易;二是育肥会使肉质变差、“味道重”,牧民不会食用这种羊肉,只要是育肥过的羔羊,牧民会全部出售,不会自食,也不会留下自己饲养。育肥不仅仅是一种经济上的权衡,对于一直从事草原畜牧业的牧民来说,育肥更像是对传统牧业文化和认知的颠覆,是牧民迫不得已的选择。牧户表示:“育肥羊的羊圈味道很大;宰杀之后羊的内脏也是有味道的,不好吃也不敢吃,还是得吃本地羊;育肥饲料闻起来好闻,但是就连老鼠都不吃,(它们)可能也知道不好”。当地冷库人员也表示:“育肥羊的收购价格会低,品质不好。”因此,从饮食、生产和文化角度来看,牧民都很难接受育肥羊。

(五)增加贷款和借款

贷款和借款是牧户应对灾害的重要手段,可以增加牧户可支配的现金流,用以支持上述应对策略。在34 户样本中,有24 户样本有贷款和借款(70.6%),10 户没有。在贷款和借款牧户中有23 户的户均贷款和借款金额为144 565元,另外1户的贷款和借款金额不详。在旱灾中,贷款和借款的具体用途并不能清晰界定,也无法建立干旱与贷款和借款之间的直接因果关系,贷款和借款可能用于买草料、走场、育肥等各个环节,也可能用于日常的生活消费。但是,可以肯定的是,在灾害中,贷款和借款仅是用于支撑现有的畜牧业生产,并不能扩大再生产。

(六)打工

在所调查的牧户中,有2户选择了打工,他们将牲畜交由别人代养,然后外出打工赚取家庭所需生活费,但并未远距离外出,仅是在本嘎查内或者附近嘎查打零工,希望在灾害结束后仍能继续从事畜牧业生产。可见,灾害中的打工行为仅是牧户的暂时过渡策略,也是在能够保证不完全出售牲畜的前提下所采取的临时应对方式。但是,如果旱害继续下去,这些牧户很有可能就一直打工,被迫放弃畜牧业。

四、与传统旱灾适应策略对比分析

自然灾害并非草原地区的特殊事件,而是一种频发的、常见的现象,因此,当地牧民在长期的畜牧业生产中,已经形成了应对自然灾害的一般策略,这是传统草原畜牧业生产的一项基本技能。

(一)传统旱灾适应策略

1962 年冬季锡林郭勒盟干旱少雪,次年春季无雨水,并伴随着强烈的沙尘暴,气象条件与2018年锡林郭勒盟旱灾情况类似。1963 年夏天,锡林郭勒盟中西部遭遇了严重干旱。据年长的牧民回忆,苏尼特左旗牧民在这场旱灾中选择的适应策略如下。

1.以政府主导组织、牧民经验为依据的长距离牲畜移动。1963年旱情出现后,苏尼特左旗共有49 个生产大队,其中34 个大队进行了长距离的牲畜走场。具体时间在6 月底7 月初,有经验的牧民和旗领导对灾情进行了研判,认为需要进行走场避灾。相比2018年草场植被状况,地皮并没有完全裸露,仍有草根和枯草覆盖,只是缺乏新鲜牧草。在旗领导的组织安排下,有经验的人员先去确定走场的路线、水源、休息点、四季草场的位置、接待人员等,涉及的走场区域包括阿巴嘎、锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗等地,这些信息确定后,34 个生产大队中有80%的牲畜走场,由于没有交通工具辅助,这场陆陆续续的牲畜大移动持续了两个多月才完成。

2.长时间走场使受灾草场得到充分恢复。牧民于1965~1968 年才陆续回到自己的草场。1963年,苏尼特左旗的旱情在8 月中旬才开始得到缓解,但是绝大多数牧民并没有立刻回到自己家的草场,仅有一个大队因自己草场下大雨且距离走场地较近而迅速回到自己的草场,其他大队在走场目的地待了一年以上的时间。据当时的历史资料记载,34个生产大队都成功回到了自己的草场,并且有5 个大队的牲畜数量较走场前有所增加。当灾害发生时,草场的承载能力骤降,而长时间的走场让受灾草场植被得以恢复,当走场牲畜返回时能够提供充足的牧草。

3.以互惠为主的低成本走场。与目前草场、水源、牲畜运输、草料等都需要现金支出的应对方式形成鲜明对比,传统的走场以互惠为基本原则,尽量降低灾害中牧民的成本,帮助受灾地区渡过难关。曾经参与1963 年走场的一位老嘎查达说:“走场沿途路过的许多牧民都会接待我们,牲畜走丢了,也会帮助寻找丢失的牲畜,雨大的话给我们牛粪当燃料,这些地方的牧民,无论是单户的牧民,还是一个大队,都给了我们很多帮助。走场之后,和很多牧民都会结下深厚的友谊。”牧民选择互惠的背后逻辑在于灾害是频发的,互惠让牧民在遭遇灾害时能够找到避灾的场所。

(二)适应策略的纵向对比分析

可见,旱灾的适应策略相较传统已经发生了深刻的变化,而且更应该注意到,不同适应策略背后是一套不同的文化、制度支撑体系,而不同的应对策略也产生了不同的社会及生态影响。

1.传统及现代应对策略的特点。传统的旱灾适应策略特点有二:一是大时空尺度的牲畜移动;二是以互惠为基础的传统社会网络。解决旱灾中的草畜矛盾时,传统的旱灾适应策略以牲畜的移动为主,并且是基于大的时空尺度,具体体现为移动空间距离远、时间长。在当时特殊的政治、经济环境下,政府发挥了主导作用,在灾情判断、走场决策、组织安排等方面,都有政府参与决策。但政府参与是有前提的,就是尊重当地有经验牧民的意见,例如,会考虑选择的走场地需要有四季草场、草场环境能适应牲畜的体质特征等。可以说,这是对传统游牧社会避灾核心策略的延续。此外,这一时期的适应策略以传统牧区社会的互惠为基础,牧民在遭受旱灾时无须承受高昂的成本。

相比而言,当前牧户的旱灾适应策略特点为:一是以牧户为应对的基本单位;二是以市场为主要的实现途径。通过上文分析可以看出,牧户购买饲草料需要通过草料市场,走场需要草场流转市场,出售牲畜通过牲畜市场,贷款和借款需要金融市场,通过这些市场,草原畜牧业的生产经营和灾害应对已基本浓缩到了一个牧户家庭之内。正如有研究者指出:“市场不仅主导了牧民的生产,而且渗透到资源管理和牧民的社会生活之中,原本共同利用的自然资源被赋予了价格,这导致牧民生产成本的急剧上升。不管是租赁草场或购买饲草,乃至大量举债,都加剧了牧民的负担,使牧民的生计变得更加脆弱,部分牧民陷入贫困。”[27]

2.传统及现代灾害适应策略的社会生态影响。传统的大规模走场避灾策略,是一个低损失、低成本、较易采取的适应策略,并且利于减少生态压力、恢复受灾草场。首先,因为牧民和政府对灾害的判断及响应比较及时,在未对畜牧业产生广泛的影响时就开始走场,从受灾区向其他地区的移动过程中,牲畜得以及时补充新鲜牧草,因此并未产生太大的影响。其次,这个过程基于传统的互惠社会网络,并得益于当时政府的全面统筹,走场并不收取费用,只是会作为感谢赠予少量牲畜,因此成本较低。再次,大规模的走场是以集体为单位进行的,牧户之间并不存在差异对待,对于任何牧民都是一个较为容易实施的策略。最后,对受灾的草场来说,牲畜转移减小了草场的压力,并且因为走场的时间足够长,草场在受灾后有充分的时间得以恢复。

现代基于单独牧户和市场手段的适应策略,损失低、成本高,虽然大多数策略较易实现,但是最关键的移动策略却在牧户之间有较大的差异,此外,最值得关注的是,造成了对草场生态的持续高压。买草、走“敖特儿”和出售牲畜,都会有效减少牲畜的损失,调查期间,牲畜死亡的现象并不多。但是,买草和走“敖特儿”的成本非常高,旱灾中提前出售牲畜会导致价格较低①价格低的原因,主要是因为牧畜膘情不好。,也可理解为相对成本较高的适应策略。草料市场和牲畜市场在牧区都已经较为成熟,因此,这些策略在牧户有可支配现金的情况下容易实现。具有特殊性的是草场流转市场,灾害发生的时候是区域性的,而走场的理想草场是到灾害区域之外,单独牧户所能联系到的可利用草场非常少,大多数牧户只能在附近的受灾草场中选择相对较好的、能暂时利用的草场。即便是在2018年这种较严重的旱灾中,也仅有一半的牧户能够走场,其他牧户只能在自己的草场上勉强支撑。

此外,值得关注的是,购买草料和走“敖特儿”所造成的生态压力。牧民购买草料并非不利用天然草场,由于价格高昂的草料和夏季新鲜牧草的不可替代性,他们会首选利用天然草场,甚至是最大程度地利用草场,然后再补喂饲草料。因此,补饲并没有起到替代天然草场的作用,相反加重了对草场的利用。走“敖特儿”也存在增加草场压力的问题,因为走“敖特儿”的费用较高且不容易找到合适的草场,牧民会让牲畜在已经租用的草场上高强度采食。实际上,牧民过度利用租用草场的现象十分普遍。可见,在现有应对策略下,无论是自家草场,还是走场的草场,都面临着被掠夺性使用的情况。这并非牧民不理性、短视的行为,而是在一整套高成本适应策略结合下的理性选择。长期来看,在现有适应策略下,每一次灾害都是草场生态遭受巨大压力的过程,草畜平衡和休牧等生态政策在这个过程中基本无效,草场无法在灾害之后得到有效恢复。

五、结论与讨论

通过对处于旱灾中的牧民适应策略研究发现,牧民对旱灾的适应策略是多样的,包括购买饲草料、走“敖特儿”、出售牲畜、育肥、贷款和借款、打工等。这些适应策略以“牧户尺度抗灾”和“依赖市场”为核心,与传统的以“大尺度移动抗灾”和“互惠”为核心的适应方式形成对比。从抗灾效果来看,两种适应策略都能有效降低畜牧业的损失,但是社会经济和生态效果却差异巨大。购买草料、走“敖特儿”、出售牲畜等适应策略的成本较高,而且由于资金、社会网络的差异,会造成牧户个体之间采取行动的难易程度不同。此外,牧户普遍大量购买饲草料、走“敖特儿”,并没有降低对天然草场的依赖,反而对草场的生态造成了持续的压力,灾害很可能成为生态恶化的关键时期。适应策略对生态的影响十分重要,决定了是否符合生态系统的特征,但在研究中却经常被忽略。相比之下,传统的大距离移动应对策略是低成本且对草场压力较小的一种方式。

需要说明的是,任何一种适应策略都是基于既定的制度、文化背景而产生的,难以复制。但这并不意味着纵向的历史对比毫无意义,相反,这有助于审视现有畜牧业发展中人与自然关系的矛盾根源。畜牧业生产利用的是草原第一生产力,这就要求人们利用草原的行为要与之相适应,才能获得长久的可持续发展。草原畜牧业持续数千年,从根本上还是遵循了一条原则,那就是放牧行为在生态系统的尺度上进行调适,例如,在灾害过程中,从一个区域转移到另一个区域,让草原生态系统能够在一个整体上达到相对的均衡。但是,现在的畜牧业生产以家庭为单位,虽然在市场影响下有更多的抗灾选择,但灾害中本已尖锐的草畜矛盾得不到有效缓解,造成持续的生态压力。而牧户的生计也在这一过程中深受影响,一直试图突破草原第一生产力的限制,寻求生态系统以外的解决途径,这就使得牧民—牲畜—草之间的联系减弱,牧民无暇感知和判断草场的生态状况。

笔者选择在旱灾时期进入牧区开展调查研究,并非为了呈现一个极端情景,而是因为旱灾时期往往是人与自然关系中关键环节得以充分体现的时期。在这样的调查研究中,我们才能更加清晰地观察到购买草料饲喂与利用天然草场之间的关系,出于购买草料的经济压力,在植被覆盖度很小的草场上,仍然有大量牲畜在踩踏和啃食的情况随处可见。因此,面对草原上的自然灾害,通过购买饲草料或者牧户个人走“敖特儿”的方式去应对,结果往往并不理想,即便能够短期减少牲畜损失,也会带来长期的生态损害。笔者认为,在政府层面,可以从两个方面减少对草场生态系统的压力:一是减少灾害期间的牲畜数量,政府通过财政统一收购或者组织其他机构收购牧户的牲畜,进行屠宰冷冻或者转移到其他区域;二是从制度层面探讨和尝试恢复牧民大尺度移动的可能性。