基于“白加黑”罩面的改进型UTAC功能设计与应用*

2021-09-29李智姚泽瑞

李智, 姚泽瑞

(华南理工大学 土木与交通学院, 广东 广州 510641)

水泥路面在中国早期修建的高速公路中被大量采用。随着技术的不断进步,行车舒适性更好的沥青路面被广泛应用。加之早期修建的水泥路面的结构性能和行驶功能已不同程度下降,严重影响道路的行车安全性与舒适性,对其实施“白加黑”技术措施势在必行。限于桥梁净空、中小桥承载力及养护成本等因素的限制,“白加黑”技术的厚度越来越薄,并希望采用2层施工方案,以获得较好的平整度。基于调平等考虑,下面层要厚些,表面层应薄些,同时表层材料既要参与罩面结构承载功能,又要求其具有优良的抗滑性能、耐水损害性能及突出的抗反射裂缝性能等。薄层沥青砼(UTAC)是一种性价比突出的养护罩面材料,具有优良的路用性能和施工性能,可实现相对较薄的加铺厚度。谭忆秋等针对UTAC-10进行相关试验,评价了其低温时的表面性能;孔令元对京珠(北京—珠海)高速公路广珠(广州—珠海)段AR-UTAC-10橡胶沥青磨耗层通车多年后路面性能进行检测评价,结果表明其抗裂强度较优;李振等也证明了UTAC-10在城市道路养护工程中的适用性;王阔利用UTAC-10对沥青路面常见车辙病害进行了相关研究;文献[14-17]对表层加铺的超薄磨耗层进行了性能评价和分析,证明了其适用性。大多数学者只是从路用性能方面对薄层加铺进行研究,鲜有对UTAC薄层加铺的抗反射裂缝性能进行研究。该文针对“白加黑”路面的技术特点及广东高温多雨的气候特征,在原有UTAC-10的基础上,对集料和加工技术进行改进,采用CAVF(主骨料填充)级配设计方法,开展改进型断级配密实骨架型UTAC的多性能需求设计与性能评价研究。

1 薄层“白加黑”的表层技术需求

对于特定的水泥路面,沥青加铺层结构越厚,越有利于实现按功能设计各加铺层,使其获得理想的路用性能。但考虑到经济因素及旧路状况等因素,小于10 cm的薄层加铺技术方案被普遍应用。针对广东省汕汾(汕头—汾水关)高速公路“白加黑”项目,经综合论证,采用6 cm沥青加铺厚度设计方案。

结构性能相对良好的普通路段采用一层6 cm AC-16罩面技术方案,但对于软基严重及旧水泥路面错台、断板、换版、局部修补等病害相对突出的路段,还需进一步提升罩面结构的抗反射裂缝等综合性能。为此,提出采用2 cm UTAC(表层)+4 cm FAC-16(富沥青混合料)的双层结构罩面技术方案。首先,2层加铺材料都具有较高的沥青用量,其抗反射裂缝能力更好;其次相对于AC-16,FAC-16的级配骨架特性更突出,高温、耐水损害等路用性能更优良。UTAC-10以其良好的路用性能,已在广东高等级公路“黑加黑”项目和隧道加铺工程(公称粒径9.5 mm,最小加铺厚度2.5 cm)中积累了10多年的应用经验。但对于“白加黑”项目和2 cm的罩面结构尚需进行技术改进,特别是迫切需要提升沥青(胶浆)性能和优化沥青用量,改进粗骨料规格与加工质量,完善级配设计方法,进而更好地平衡其高温性能和抗滑性能与耐水损坏性能和抗反射裂缝能力之间的矛盾。

2 改进型UTAC设计

2.1 原材料

基于该项目的重载交通情况及所在地区高温多雨的气候特点,在以往常用PG76改性沥青的基础上提升沥青性能等级,采用PG82 SBS改性沥青。

集料选择广东省优质抗滑辉绿岩石料。为获得良好的粗集料颗粒形态并实现2 cm薄层加铺厚度(厚度应大于等于2.5倍公称粒径),在常规鄂破+锥破+反击破(或整形)三级破碎工艺的基础上,选择专门的规格毛料(10~15 mm)进一步实施反击破碎,加工成颗粒方正的5~8 mm规格料。同时为控制颗粒形态加工质量,在现有针片状(长细比3∶1)技术指标的基础上,提出2∶1针片状评价指标。研究表明,针片状颗粒含量超过15%时,沥青混合料的空隙率增大,水稳定性和抗疲劳性能降低;针片状颗粒含量超过20%时,沥青混合料的高温稳定性降低;针片状颗粒含量为30%~40%时,混合料性能不满足工程设计和规范要求。基于此,提出5~8 mm规格料3∶1针片状≤12%、2∶1针片状≤15%的要求。粗集料性能检测结果见表1。

表1 粗集料针片状指标检测结果

2.2 级配设计

UTAC-10主要基于规范的级配设计思路与部分成功经验完成级配设计,对于2 cm UTAC,其加铺结构内部压应力、剪应力更突出,其材料的路用性能设计特别是级配设计尤为关键。为此,引用CAVF法进行混合料级配设计。

CAVF法的设计思路是实测主骨架矿料空隙率,计算其空隙体积,使细集料体积、沥青体积和混合料设计空隙体积的总和等于主骨架的空隙体积,从而确定细集料、沥青用量。为避免细集料对主骨料的干涉,采用间断级配,获得优良的抗滑性能,特别是丰富的抗滑构造和优良的路表构造连通性。

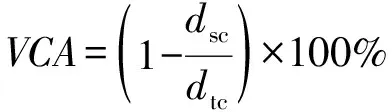

先按式(1)确定粗骨料空隙率VCADRC,试验结果为36.8%。

(1)

式中:dsc为粗骨料紧装密度;dtc为粗骨料表观密度。

再预先确定3个变量(沥青用量、矿粉用量的质量百分率及空隙率)的设计初值,通过式(2)、式(3)计算得到其余2个变量(粗、细集料的质量百分率)。基于提高材料抗反射裂缝能力的需要,初选沥青油石比为6%。为稳定沥青,确定粉胶比为1.33,进而确定矿粉比约为8%。基于更大抗滑构造的考虑,空隙率初选5%。计算得到粗集料用量为77.2%、细集料用量为14.6%、矿粉用量为8.2%,最终确定沥青用量(油石比)为5.8%、空隙率为4.9%。

qc+qf+qp=100

(2)

(3)

式中:qc、qf、qp、qa分别为粗集料、细集料、矿粉及沥青的质量百分率;Vvs为沥青混合料设计目标空隙率;dtf、dtp分别为细料、矿粉的表观密度;da为沥青的密度。

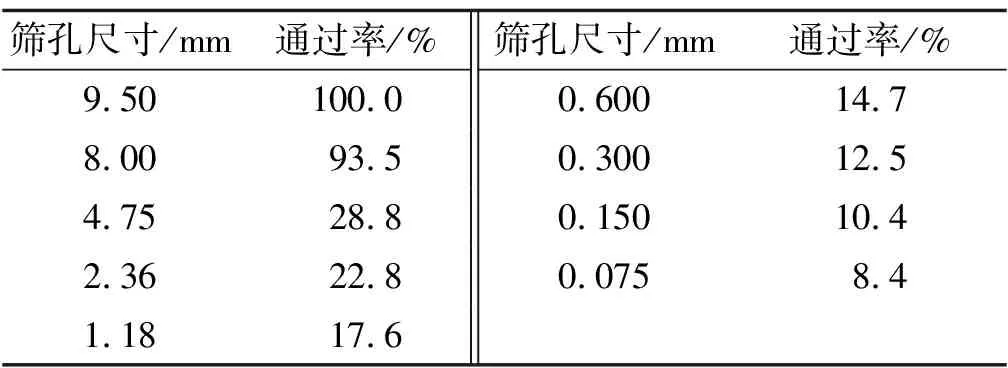

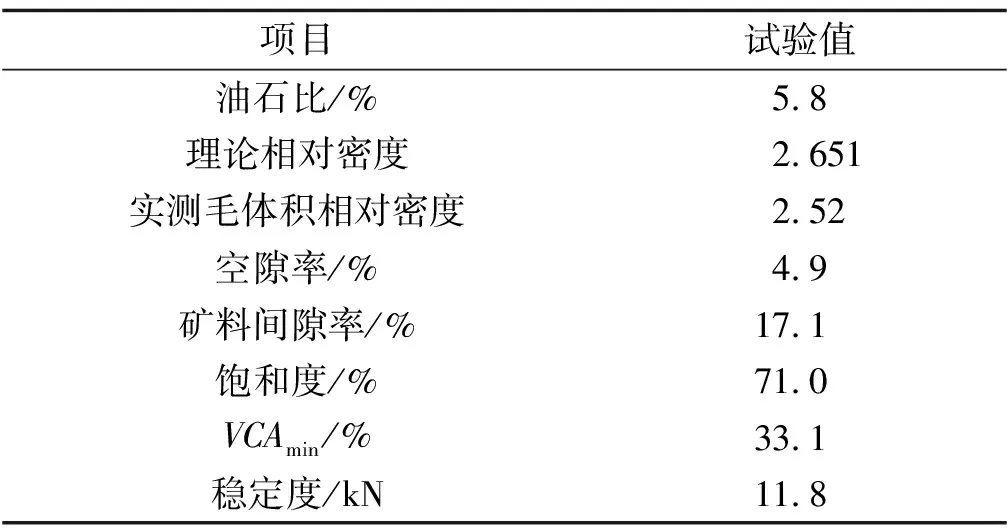

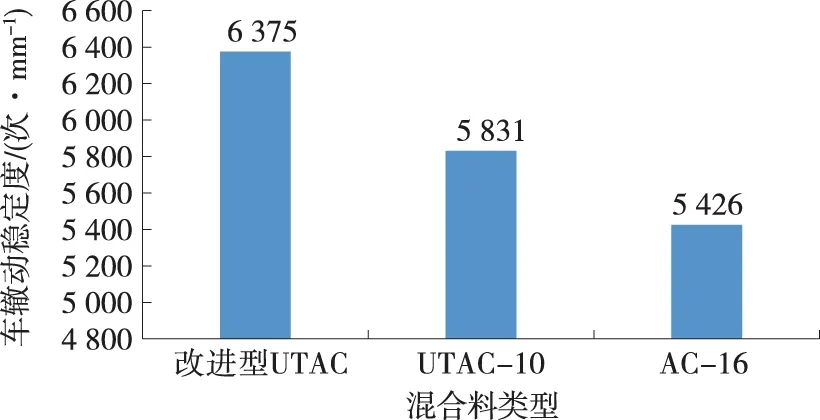

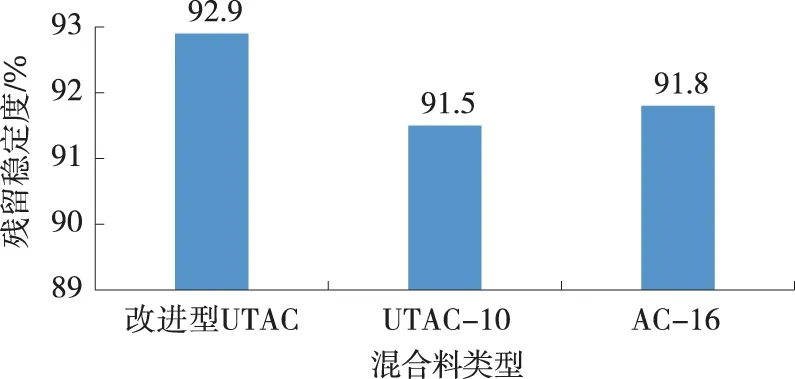

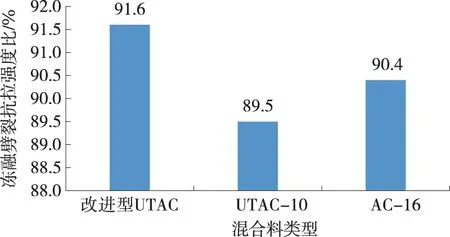

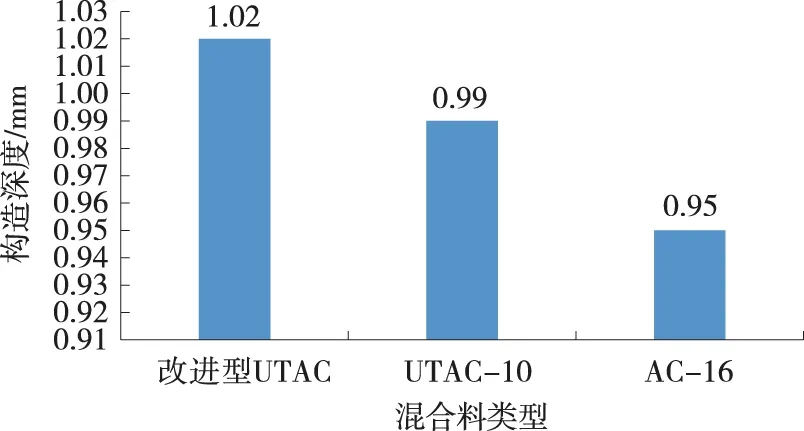

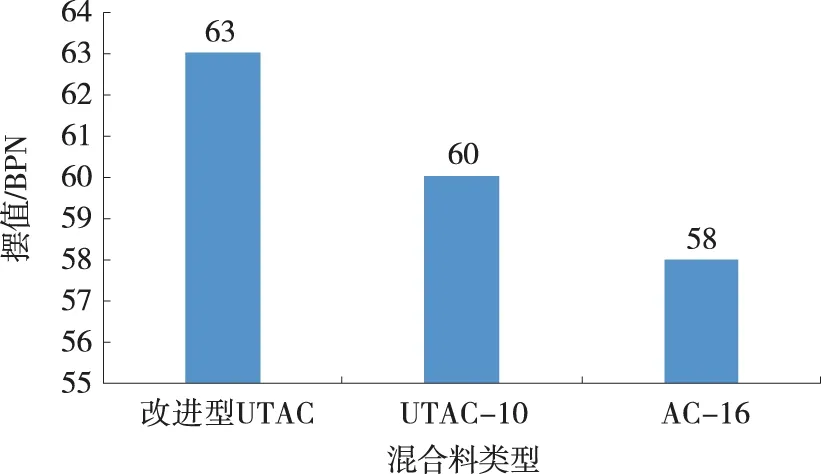

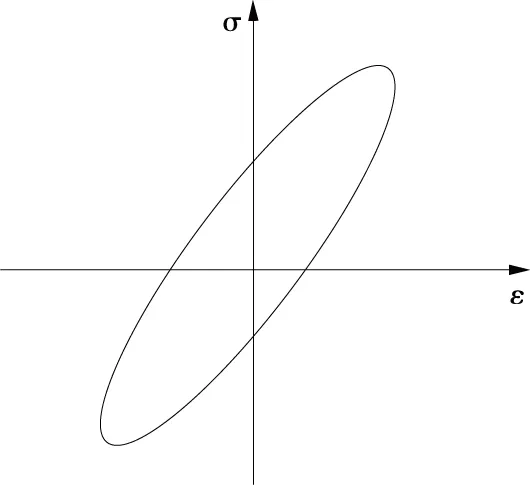

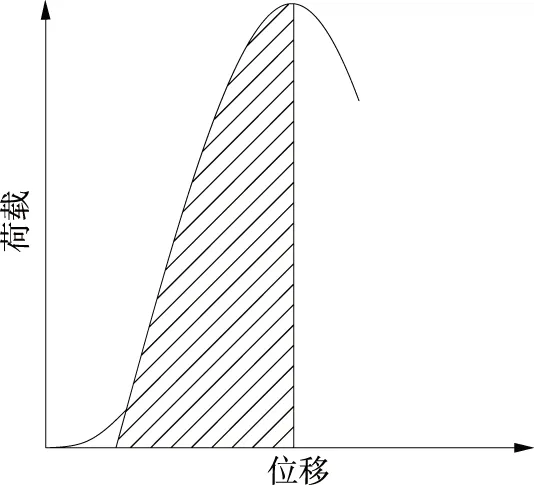

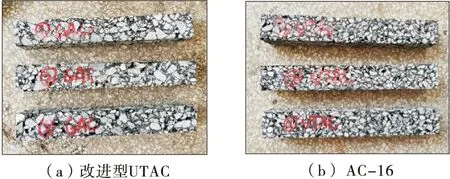

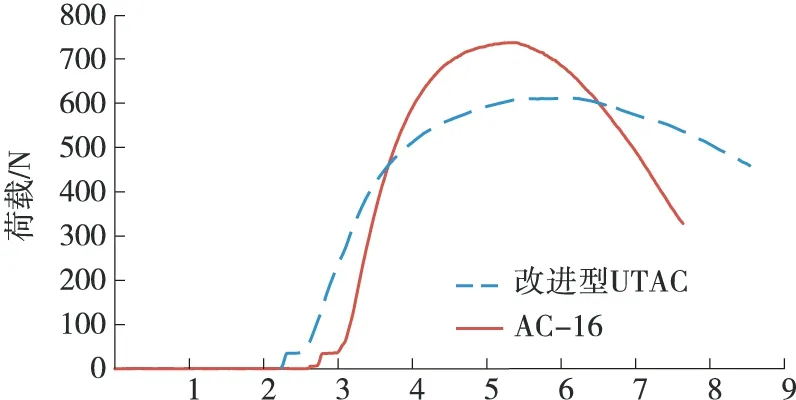

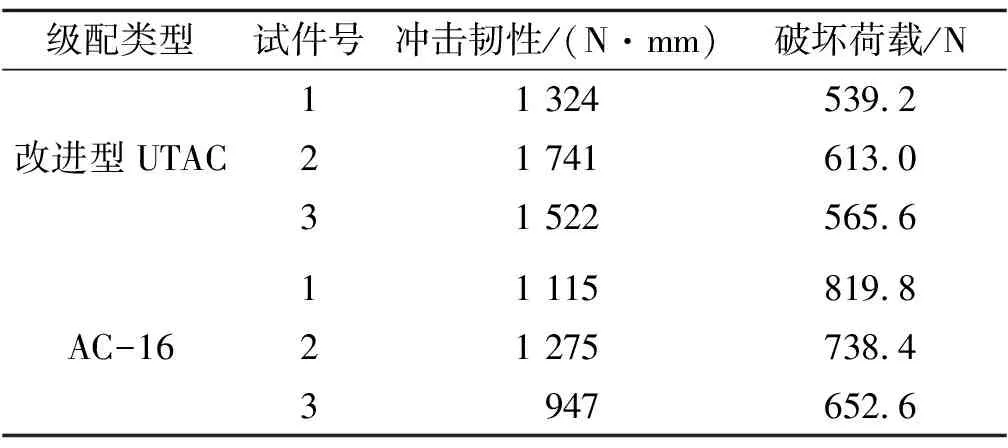

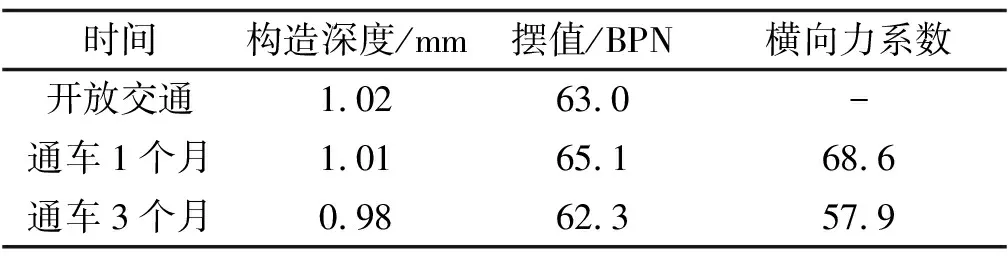

根据粗、细集料的百分含量与粗、细集料的组成,计算得到改进型UTAC的级配(见表2)。马歇尔试验结果(见表3)显示体积指标理想,其中VCAmin=33.1% 表2 改进型UTAC的级配组成 表3 马歇尔试验结果 为验证改进型UTAC的路用性能,结合“白加黑”工程技术要求及广东地区高温多雨的气候条件,进行高温车辙、浸水马歇尔与冻融劈裂、抗滑和冲击韧性等试验,并与UTAC-10和AC-16(沥青品质相同)进行比较。 2.3.1 高温稳定性 采用车辙试验评价改进型UTAC的高温稳定性,为突出高温和重载交通需要,采用70 ℃试验条件,试验结果见图1。 图1 混合料车辙试验结果 由图1可知:改进型UTAC的动稳定度为6 375 次/mm,与UTAC-10及AC-16相比提高明显,具有较好的高温稳定性。 切面图像的细观结构显示:改进后级配中粗集料较多,呈现单一粒径均匀分布效果,骨架结构的密实性和嵌挤状态更理想。 2.3.2 抗水损害能力 采用浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验评价改进型UTAC的抗水损害性能,试验结果见图2~3。 图2 混合料浸水马歇尔试验结果 图3 混合料冻融劈裂试验结果 由图2~3可知:改进型UTAC混合料浸水48 h后的残留稳定度为92.9%,冻融劈裂抗拉强度比为91.6%,与UTAC-10和AC-16相比提升明显,其抗水害能力得到改善。 2.3.3 抗滑性能 采用车辙板试件开展构造深度和标准摆式仪法试验评价改进型UTAC的抗滑性能,试验结果见图4~5。 图4 混合料构造深度试验结果 图5 混合料摆值试验结果 由图4~5可知:改进型UTAC混合料的构造深度为1.02 mm,摆值摩擦系数为63 BPN,与UTAC-10和AC-16相比提高明显,表明其抗滑性能理想。 2.3.4 抗反射裂缝性能 沥青混合料作为典型的黏弹性材料,其细观结构微元体的应力-应变曲线在加载与卸载的过程中呈现不同的路径,形成闭合的环状曲线(见图6),称之为滞后环线,该曲线的面积代表材料在一次加载、卸载过程中总的能量积累。另一方面,车轮荷载快速滚动作用于路面,在沥青加铺层裂缝位置表现为明显的冲击荷载。测出沥青混合料试件在冲击荷载作用下断裂的应力-应变曲线,即可利用应力-应变曲线下的面积(能量)评价材料的抗断裂能力。根据文献[13],在冲击荷载作用下,应力-应变曲线所包围的阴影面积称为冲击韧性(见图7),其值越大,材料抵抗反射裂缝的能力越强。 图6 沥青混合料滞后环线 图7 沥青混合料冲击韧性曲线 为评价改进型UTAC抵抗反射裂缝的能力,进行冲击韧性试验,选择AC-16进行对比。通过振动成型试验制作加厚的车辙板试件,采用双面锯切割为250 mm×30 mm×35 mm小梁,恒温至试验温度,再进行三点弯曲试验,获得荷载-跨中挠度曲线,计算冲击韧性。每种级配制作3根小梁(见图8),用游标卡尺量取试件跨中及两支点断面的尺寸,两支点断面尺寸之差均小于2 mm,满足规范要求。 图8 小梁试件 采用MTS810万能材料试验机进行试验,图9为部分荷载-跨中挠度曲线。通过Origin软件对荷载-跨中挠度曲线进行积分,从零加载开始到小梁开裂破坏荷载出现为止,曲线与X轴围成的面积即为小梁的冲击韧性值(见表4)。 图9 荷载-跨中挠度曲线 由表4可知:由于级配最大公称粒径不同,AC-16的破坏荷载与改进型UTAC相比具有优势;在冲击韧性方面,改进型UTAC、AC-16小梁的冲击韧性平均值分别为1 529、1 112 N·mm,改进型UTAC的冲击韧性提高37.5%,优于AC-16。 表4 混合料冲击韧性试验结果 2019年底,依托广东省汕汾高速公路水泥路面养护罩面专项工程,针对路面结构补强及换板率相对偏大的路段(BK2508+852—BK2504+640),设计采用4 cm FAC-16+2 cm 改进型UTAC(表层)的结构组合方案,铺筑4.212 km试验路。工后对试验段进行质量跟踪检测,路面行车舒适性明显改善,通车近1年后,未见坑槽、车辙病害,路表黑亮,沥青膜未见明显脱落(见图10),抗滑性能检测结果(见表5)理想。 图10 改进型UTAC的施工效果 表5 改进型UTAC的工后检测结果 根据6 cm薄层“白加黑”项目的2 cm表层功能需要和广东高温多雨气候特点,对原材料加工和混合料级配设计方法等进行改进,开展UTAC技术相关研究。主要研究内容及结论如下: (1) 从原材料加工入手,改进粗骨料加工工艺,确定采用10~15 mm档料作为加工5~8 mm规格料的毛料及三级破碎工艺+改进反击破碎的破碎工艺,提高主骨料颗粒形态指标3∶1针片状的标准为≤12%,并增设要求更高的指标2∶1针片状≤15%的标准,进一步减少针片状颗粒含量,提高主骨料颗粒强度。 (2) 基于原有UTAC级配情况,采用断级配理念和CAVF级配设计方法优化UTAC级配,间断3~5 mm规格料(冷料比例为零),可获得理想的体积特性。 (3) 采用高性能PG82 SBS改性沥青,并进行对比试验,验证改进型UTAC混合料的高温性能、抗水损坏性能、抗滑性能、抗反射裂缝性能均比UTAC-10及AC-16有明显改善。 (4) 对UTAC级配的改进适用于“白加黑”路面的表层加铺,且为适应广东气候提高沥青品质与含量,能满足薄层“白加黑”表层罩面技术需要,其材料加工工艺及设计方法可供同类项目借鉴。改进方式适用于薄层加铺,但由于改进型UTAC具有较强的针对性,其他环境条件下沥青面层是否可采用该改进型UTAC作为薄层“白加黑”表层罩面技术养护路面需进一步研究。

2.3 性能验证

3 工程应用

4 结论