中小学教师资格考试面试中“假性教育教学能力”的表征与识别——以地理学科为例

2021-09-28刘学梅

刘学梅 林 娟

自国家中小学教师资格考试(以下简称“国考”)制度实施以来,国考面试中的“假性教育教学能力”考生通过国考问题备受关注。但是如何破解这一难题,尚缺乏深入研究。本文试图从假性教育教学能力识别的角度提供思路。

一、问题的缘起

有学者观察发现,一些教师资格申请人员从来没有系统学习过教师教育类课程,也没有参加过教育教学实践,甚至从来没有去过中小学课堂,不具备教育教学能力,但是都通过了国家教师资格考试。研究者将这种通过“技术模式”被外界塑造出来的、不能够解决真实的教育教学问题、却能够帮助申请人通过教师资格考试的能力界定为“假性教育教学能力”[1]。随后的诸多研究揭示了假性教育教学能力的影响,认为它导致利益相关者对国考面试科学性与有效性认同度不高[2],并带来了“公平性”之争。此外,假性教育教学能力者通过国考面试后会给中小学带来“再培养”的麻烦,其身上遗留的素养与能力差的问题会长期困扰基础教育。因此,接下来的问题是:假性教育教学能力能被消灭或者避免吗?

答案是否定的。从根源上看,假性教育教学能力的形成源于以下条件:非师范生具有参加国考的资格;非师范生由于既缺乏教师教育课程的学习又缺乏教育教学实践经验,确实存在补缺的需求与意愿;而国考面试由于时间与条件的限制,缺乏真实的课堂教学情景,为假性教师教育能力者通过国考面试留下了空间;培训机构开发的面试模式与技巧虽然“小儿科”,但确实具有一定的实操性。而假性教育教学能力者能通过国考面试,原因有四:其一,国考对教师教育教学能力的要求是“准入”级别,处于“合格”与“不合格”之间,边界比较模糊,面试考官难以把握和统一标准①如对“教学内容表述和呈现清楚、准确”这一面试标准,只要考生在试讲环节出现一处科学性错误就不合格?还是出现多处错误就不合格?抑或关键性内容出现错误才不合格?再或者在答辩环节出现科学性错误就不合格?事实上,缺乏一个相对明确统一的标准。笔者访谈了10余位面试考官,大部分面试考官认为,试讲过程中知识点出错是新手教师成长道路上的必修课,在所难免,不能就此说明该教师素质不合格,因此一般不会一概而论。。其二,10分钟的试讲难以全面、深入地考查考生的实际教育教学能力,面试考官也很难在短时间的面试中做出客观判断[3]。其三,试讲环节没有真实的学生,没有复杂的师生互动,假性教育教学能力即使“有教无学”也可以“遁形”;其四,因为不是真实的课堂教学,实际上考查的是考生的认知能力而不是解决问题的实际行动能力,这恰巧又是假性教育教学能力者擅长的。

是故,假性教育教学能力产生的根源在于“准入”级别教育教学能力的模糊性以及面试条件的限制性。换言之,国考的性质与标准不会改变,国考面试条件也很难发生改变,让中小学参与模拟实践环节几乎不太现实。因为教育教学能力良莠不齐的、处于合格边缘的“准教师”的真实实践,对参与其中的中小学生究竟会产生何种影响,无人敢冒险,何况这也违背了教育教学目的与伦理。因此,国考面试不改变,假性教育教学能力也就无法避免。这里的解决之道,显然是加强面试考官对假性教师教育能力的识别。国考面试考核内容包括职业道德、心理素质、仪表仪态、言语表达、思维品质、教学设计、教学实施、教学评价八个方面,测试采取结构化面试和情境模拟相结合方式,包括结构化面试与模拟试讲两个部分。模拟试讲是最能区分考生教育教学能力的环节。下文着重对模拟试讲环节进行分析。

二、假性教育教学能力在试讲环节的行为表征

现象学的理论强调“面向事物本身”,即应直接面向教师教学的现场与本身。它主张把一些经验的、自然的态度“搁置”起来,以一种直接面对、朝向事物本身的立场来观察、探究教师教学的存在与发展,并还原它的本质。因此,不妨回到教师资格考试面试的现场进行审视。模拟试讲包括试讲(演示)与答辩(陈述)两大环节。这两个环节密切相关,相辅相成。通过与多位面试考官进行深度访谈以及总结笔者作为面试考官多年的工作经验,在试讲环节,假性教学能力者的行为往往具有以下特点:

(一)回避板图板画

板书、板图、板画能力是中学教师的基本教学能力。板图板画虽然图形简单,但内涵丰富,对揭示学科原理具有突出的表现力。国考由于条件限制,没有现代信息技术应用的环境,三板教学是考生教学的基本手段。尤其是对地理、美术、数学等学科而言,可谓“无图不成板书”,板图板画成为板书的主体。但在试讲环节,因为面试大纲明确提出板书要求,所以熟知比赛规则的假性教育教学能力者往往会使用纲目式的板书,而不使用板图板画。以下以高中地理学科的《河流侵蚀地貌》为例进行说明。

案例1《河流侵蚀地貌》的教学片断

【导入新课】

同学们,上节课我们学习了山地的形成,今天我们来学习河流地貌的发育中的“河流侵蚀地貌”

【新课探究】

1.提问什么是河流侵蚀地貌,学生回答后总结河流侵蚀地貌的定义。

2.先布置任务,让全班同学分三个小组观察教材图4.17,探究不同时期河谷的发展变化。

【课堂小结】

教师总结下蚀、溯源侵蚀、侧蚀的概念以及对河流的影响。

【布置作业】

思考河流侵蚀地貌与堆积地貌有何不同。

河流侵蚀地貌(板书)

1.定义:河流在流动过程中,破坏和搬运地表物质,形成侵蚀地貌。

2.类型:下蚀、溯源侵蚀、侧蚀

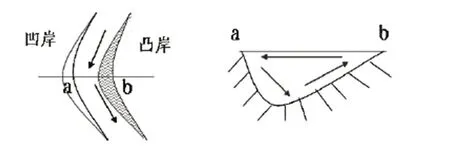

在案例1中,假性教育教学能力者只运用教材中的图片来讲解河谷的演变。而该图片属于景观图,能表示地貌特点,但不便于揭示演变机理。后者往往要通过板画(或多媒体)等来讲解下蚀、溯源侵蚀、侧蚀(如图1)是如何影响河谷地貌的。而假性教学能力者一般不敢绘制板图。原因在于:其一,板图可以展示绘图的基本功。哪怕是最简单的直线,没有经过练习也很难一次就能做到横平竖直;其二,板图对考生的专业水平与抽象思维有较高要求。它要求考生既要深刻理解学科原理,还能运用学科教学知识深入浅出地将学科原理形象化与直观化。没有经历过学科教学论、微格教学等教师教育课程的学习,以及一定的课例观察与教学实践的假性教学能力者很难做到。其三,板图需要与讲解互相配合、互相穿插进行。两种教学行为需要很好地配合与协调,初上讲台的假性教学能力者往往会顾此失彼,二者很难配合好。

图1 河流侧蚀示意图

(二)回避教学演示

演示能力是地理、物理、化学、生物等学科的基本教育教学能力之一。它包括挂图演示、实物模型演示、多媒体演示、实验演示等。一些学科面试现场会准备一些基本教具。如地理学科面试教室一般都会准备地球仪、中国地图、世界地图等。因为空间性是地理学科的基本特点,运用地球仪、中国地图、世界地图演示是地理教师核心教学能力之一。首先,它考查了考生的专业能力——空间定位能力,地理挂图演示往往首先要在挂图中指出地理事物或地理现象发生的地理位置与分布格局,而这又往往是假性教育教学能力者缺乏的。其次,挂图的位置、呈现时机、乃至教师的站位、指图都极为讲究,它检验了考生的地理教学技能。如点状地理事物的指图,应固定指向某点;线状地理事物的指图,应沿着其延伸方向;面状地理事物的指图,应注意沿其边界划出范围。总之,这些都是地理教师的基本教育教学能力,师范生会经过微格教学、教育实习等多番的实践练习。下面以高中地理《地球的自转》为例,简要说明假性教育教学能力者的试讲场景。

案例2《地球的自转》教学片断

环节1:导入新课

问题导入:同学们,你们知道为什么会有白天和夜晚吗?引入地球的自转

环节2:新课探究

1.提问地球自转的方向是怎样的。然后画图让学生思考从北极上空看与从南极上空看的旋转方向。

2.提问地球自转的周期。讲解由于参照物不同导致恒星日与太阳日。

3.提问地球自转的速度。讲解线速度与角速度的规律。

环节3:课堂小结

环节4:布置作业

在案例2中,该内容非常适合使用地球仪来演示。因为地球仪是真实地球的缩小模型,更适合进行立体的、动态的演示。本部分所有的内容,包括地球自转的方向、周期与速度等,都能运用地球仪简便直观地反复演示。但是假性教育教学能力者会对考场的地球仪视而不见,即便考官提醒可以使用教具演示或者实验演示。原因在于:第一,演示与实验的专业性与综合性极强,一不小心就容易出错。因为演示不仅要有学科专业知识作为基础,还能体现专业实践能力,更能反映专业教学实践能力。如地球运动的演示既要考虑自转的方向,还要考虑公转的方向;不仅要考虑自转的轨道,还要考虑公转的轨道;不仅要考虑自转的速度与周期,还要考虑公转过程中近日点与远日点不同速度。它是两种运动的叠加,相对比较复杂,考生容易犯错。其二,教具演示与实验演示实践性极强,“游泳要通过游泳才能学会”,同样演示能力必须通过反复体验与实践才能学会,而假性教育教学能力者是通过短期的理论学习与集中培训打造的,几乎没有时间专门去练习如何进行模型演示与实验演示。此外,知道并不代表会用,从理论到实践的转换需要时间与经历。如学生知道地球自转与公转的方向与速度等,并不代表就能正确演示地球运动。一些假性教育教学能力者因为不具备演示能力,他们不能乃至不敢使用教具。其三,在国考面试中,化学、生物、物理等学科遇到实验内容会让考生说出实验步骤与实验现象,这不同于让考生直接做实验。换言之,面试考查的是实验的认知能力,而不是行动能力,这又为假性教学能力者提供了可乘之机。

(三)缺乏知识拓展

教师的教育教学能力是教学知识和教学技能共同体,是二者的有机融合。能力需要一定的知识和技能来支撑。教学知识和教学技能是形成教育教学能力的基础,教学实践是知识和教学技能内化为教育教学能力的条件。中国有句俗语“如果你想给学生一杯水,你就需要有一桶水”,这清楚地表明教师需要比学生知道得更多,教师应该对所教的科目有透彻的理解,虽然这种理解的透彻性要达到何种程度值得探讨,但毋庸置疑的是,教师的学科知识要超越教科书,因为教科书是学生的基本学习材料,代表着学生的知识。然而,这又是假性教育教学能力者所欠缺的,他们不敢越教材半步。具体表现为:

第一,舍弃部分内容。如在案例2中,教材图1.14是一幅北极星附近星辰运动轨迹图,目的是证明地球是自转的。从学科知识逻辑来看,首先要论证地球是自转的,然后才能论述其自转的特点。此部分内容解释起来不太容易,能考查考生的学科知识水平。因此,假性教学能力者往往视而不见。但由于此内容不是课标要求的重点,考官也不便追究。

第二,教学有结论无过程。即教学仅停留在教材结论,缺乏深入的过程分析,对一些教学内容进行“大而化之”的处理,缺乏分步教学的过程。如案例3采用分组探究来得出“凹岸侵蚀,凸岸堆积”的简单结论,本质上是用一些教学组织活动掩饰专业知识与板图能力的不足。一般在讲解这部分内容时,教师会结合板图(图1)分步讲解:①如何判断河流的凸岸与凹岸;②为何凹岸侵蚀,凸岸堆积;③要建设一小型城镇(货运码头),应建在a岸还是b岸?第一步是要解决前概念问题,即如何判断凹岸与凸岸;第二步要解决为何产生这样的现象,此时要联系高中地理地球运动中“地转偏向力”的内容来解释相关原理;第三步是原理的迁移应用。

第三,不会联系前后知识,促进知识结构化。假性教育教学能力者往往“就事论事”,既不会使新的学习材料与已有的认知结构之间发生有意义的联系,又不能将教学内容结构化,帮助学生建立完整的知识结构。如在案例3中,他们既不能联系之前的“地转偏向力”知识来解释“凹岸侵蚀,凸岸堆积”的原因,又不能帮助学生总结出如表3的“河流侵蚀类型”知识结构,还不能从课程的角度去审视河流侵蚀地貌只是一种外力作用对地表形态的塑造。

表3 河流侵蚀类型

第四,不能关联生活经验。即不能利用学生已有的生活经验和背景知识,联系贴近学生生活的素材,让教学内容与学生的生活经验相关联,促进知识的意义建构。如案例3,假性教育教学能力者强调学生记住“凹岸侵蚀,凸岸堆积”,而没有让学生运用这一规律去解释生活中的现象,如城镇建设、码头布局等。

案例3《河流侵蚀地貌》教学片断

在中期,河流继续侵蚀,那么,是在凹岸堆积还是凸岸堆积呢?(停顿20秒)小王同学你来说说。小王同学说在凹岸堆积,同学们说对吗?嗯,不对,应该是在凸岸堆积。那么凹岸会怎样呢?小李同学你来说说。(停顿20秒)哎,小李同学说得非常准确,在凹岸侵蚀。同学们一定要记住,凸岸堆积,凹岸侵蚀。

显然,假性教育教学能力者存在三种欠缺。

第一,学科知识有所欠缺。内容拓展的前提是教师具有足够的学科知识。学科知识包括学科的知识与关于学科的知识。如舒尔曼所言,教师对学科的理解影响他们的教学质量[4]。学科知识是教师确定教学目标、学习内容、教学策略、学习评价的基础,它影响了教师的教学内容以及如何教学。如案例2对证明地球自转内容的舍弃,以及案例3囿于教材中的结论。假性教育教学能力者心知肚明考场中应尽量避免出现科学性错误,因为可能会导致全盘皆输。在学科知识有欠缺的情况下,即使省略掉不会讲的内容也可以从教学策略的角度加以解释,另外完全使用教材语言会明显降低科学性错误的概率。关于学科的知识是指从整体上理解学科,把握学科的统领性观念,从而深化对学科具体内容的理解,可以让讲解更加简洁和完整[5]。学科教学论等教育课程可以帮助师范生从整体上把握学科,加深师范生对学科基本问题、独特视角、基本任务、研究方法以及学科核心观念的基本理解。但是假性教学能力者没有经历过教师教育课程以及教育见习、实习等,短时期内很难形成关于学科的知识,建构学科核心观念。

第二,教学策略知识有所欠缺。假性教育教学能力者不知道不同类型的知识应采取不同的教学策略、教学评价方法。如在案例3中,对于地理原理类知识的学习,不仅要知道原理本身,还要知道原理产生的原因,更重要的是知道如何应用原理。但是这样的教学策略知识,仅靠记忆而不去模仿、实践是很难把握的。

第三,教学技能有所欠缺。如前所述,教学技能是教育教学能力的重要组成和基本表现。每种教学技能都有自己的教学法则,如“循序渐进”“分步讲授”“提供正反例”是讲授技能的基本法则。再具体如“分步讲授”,即小步调教学,把学习内容分割成许多小的学习任务,分步骤地完成不同学习任务,因为短时工作记忆系统只能储存有限的信息量,每次只能管理少量的信息,因此,一次只呈现少量信息,完成一小部分任务,是有效讲授的重要原则。假性教学能力者可能看到过类似的教学技巧,但由于缺乏足够的教育教学实践,缺乏从教学理论转化为教学实践的教育教学能力。如案例3中的教学,由于学科知识的匮乏,教学过程中不会“分步讲授”,只能笼统地讲解“凹岸侵蚀,凸岸堆积”,并借用一连串的教学组织语言来凑数。

(四)缺乏学生主体意识

假性教学能力者在试讲环节往往是“有教无学”,看似有学生活动,有学生回答的反馈,但都是一些虚假的“师生互动”。因为他们不能准确地把握学生的知识与能力起点,不能有效引导学生进行学习,教学中有知识无学生,且对教学内容往往“平均用力”,抓不住重点和难点,不管学生是否学过相关知识,也不顾学生是否能够理解掌握,对学生可能出现的问题与困难缺乏关照。具体表现为:

第一,不能考虑学生已有的发展水平。因为不能准确把握学生的认知基础,导致教学抓不住重难点。如在案例1中,七年级地理教材已经讲述了地球运动,不过初中侧重于地球运动的平均状态,不在乎细节,而高中关注地球运动的实际情况,如近似正圆的椭圆形轨道、地球公转运动的不均匀性等,更加注重细节的描述。另外,初中地理中多为描述性内容,而高中地理给出数据、用数据说话。因此在教学中教师要注意联系与区别初中地理知识,告诉学生地球运动的真实轨道,以及地球运动的相关数据等,甚至要帮助学生理解这些数据背后的地理意义,学会用数据来说明地理问题。

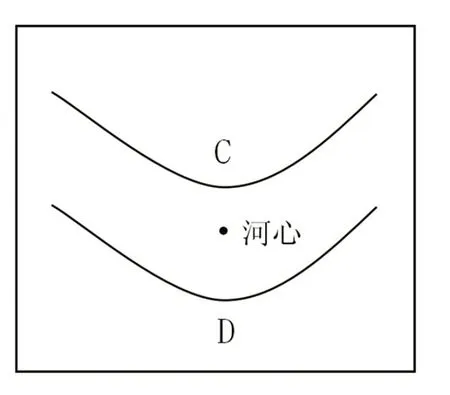

第二,缺乏对学生学习方法的有效引导。如案例2只强调教材中的规律“河流在凹岸侵蚀,在凸岸堆积”,但是判断凸岸与凹岸的方法教材没有论述,假性教育教学能力者就不会补充。而有经验的地理教师会总结简单的方法帮助学生判断河流凸岸与凹岸:第一种方法,无论南北半球,也无论水流方向,根据河流的弯曲方向来判断。如图2、图3所示,河岸线凸向河心(河流的正中心)的一侧为凸岸(图2中的A岸,图3中的C岸),河岸线远离河心的一侧为凹岸(图2中的B岸,图3中的D岸)。第二种方法,把河岸线看成曲线,河心可视为凹岸曲线的圆心(如图2中河心可以视为B曲线的圆心,图3中河心可以视为D曲线的圆心),故若可以把河心当圆心的河岸线就是凹岸,反之即为凸岸。

图2 河流的凸岸与凹岸(a)

图3 河流的凸岸与凹岸(b)

第三,教学只有知识。换言之,假性教育教学能力者更多地关注知识的符号表征,而忽视了符号背后的思维方式与价值观念,不关注学生“学科核心素养”的养成,不关注学生的全面发展。例如案例1教学更关注“地球自转的特点”本身,对于“地球是不是在自转”“如何测量地球自转的周期与速度”“地球自转意味着什么”等知识背后的故事与意义缺乏思考。此外,如果教师能总结一句“地球是运动的,运动是有规律的”,就可以更好地从学科思想方法甚至哲学的角度引导学生树立正确世界观。

假性教育教学能力者缺乏学生主体意识的原因在于:第一,远离学生,不知学情。如前所述,假性教育教学能力者未参加过教育实践,没有接触过真正的学生,因此不了解学生的认知基础与认知特点等;第二,缺乏学情分析的能力。学情分析是教学设计的基本环节。如美国著名认知教育心理学家奥苏伯尔(D.Ausubel)说过,“影响学习的最重要的因素是学生已经知道了什么,我们应当根据学生原有的知识状况去进行教学。”[6]学情分析渗透于教学全过程,所分析的三个基本单位:学习起点、学习状态、学习结果构成了一个基本的学情分析连续体[7]。大多数教师的学情分析主要源于与学生的朝夕相处以及之前的教学经验。而假性教育教学能力者远离学生,缺乏教学实践,也就缺乏教学经验,因此缺乏学情分析的能力。第三,缺乏专业的教育养成。“以人为本”“立德树人”的理念需要在实践中养成。记住“以人为本”与“立德树人”容易,但要在教育实践中落实这些意识与理念离不开在长期课程教学中的学习与领悟、在不断观摩学习中的感染与熏陶、在反复实践反思中的浸润与陶铸。而假性教学能力者往往缺乏这样的养成经历。

三、答辩环节假性教育教学能力的识别

按照面试考纲,答辩环节考官会根据考生试讲环节情况,提问两道问题并要求考生回答,时间是5分钟左右。其目的就是为了加强考核、甄别与鉴定。

(一)答辩环节的功能

对于考官而言,答辩环节是体现考官专业水平的重要环节,考官不能随意随机提问,应该是依据考生试讲环节的表现进行有针对性的提问。这也能反映考官能否敏锐、迅速、准确地捕捉到考生试讲环节的问题。与此同时,这一环节也是鉴别、评价、反馈考生教学能力的重要环节。因此,除继续考核的任务外,答辩环节还承担其他两个功能:

一是鉴定功能。即进一步准确鉴定出假性教学能力者。如前所述,试讲环节的四个表征只是预示着考生可能是假性教学能力者,但不能直接断定考生就一定是假性教学能力者。如有的考生是因为紧张没有绘制关键的示意图,并不是因为缺乏板图板画能力。因此,利用好答辩环节的提问与追问可以帮助考官迅速准确鉴别。

二是反馈功能。即隐性反馈试讲效果。面试结果信息反馈是改进和提升教师资格面试质量的重要机制[8]。然而,目前国考面试的整个流程中缺乏直接的反馈环节。考生最终只能获得一个成绩,没有任何质性的评价信息。没有通过面试的考生未必能准确地认识到不通过的根源,而通过的考生对于未来如何改进自己教学也缺乏清晰的认识。倘若能得到教学技能熟练、教学经验丰富的考官的点拨,无疑更利于考生们未来的教师专业发展,恰好也可以弥补国考面试没有反馈环节的遗憾。面试考官在不透露成绩的情况下,可以敏锐地发现考生教学存在的问题,并针对考生的薄弱环节进行提问,提醒考生未来应从哪些方面改进,这无疑将让国考面试产生增值效应。

(二)答辩环节的提问

在答辩环节,考官可以从如下几方面提问以进一步鉴定与反馈考生的教育教学能力情况。

第一,提问学科知识问题。如果考生的教学照本宣科,或者教学内容缺乏结构化的过程,可以提问学科知识方面的问题来整体鉴定学生的学科知识素养。例如,在案例2中可以提问考生如何证明地球是自转的。考生可以利用教材中的图1.14来解释说明,也可以设想其他的实验来证明地球的自转。又如在案例1中,可以提问考生“生活中哪些现象运用了凹岸侵蚀、凸岸堆积的地理原理?”在考查学生学科知识掌握程度的同时,含蓄地提醒考生在讲解地理规律的时候要帮助学生进行意义建构,一定要结合生活经验说明人类是如何利用地理规律来进行生产生活的。

第二,明确提出演示要求。对于一些可以采用面试现场准备的教具进行演示的内容而考生没有演示时,或者对于一些必须进行实验的内容,可让考生进行现场演示或者详细说明实验器材、实验步骤、实验现象等。如针对案例2,可以直接要求考生运用地球仪来演示地球的自转,然后根据考生的现场演示情况判断其演示能力。

第三,引导考生进行板图板画。对于一些特别强调板书板图能力的学科,可以直接要求考生现场画图或者侧面引导画图。如针对案例1,可以提问考生:①如何判断河流的凸岸与凹岸?②为何凹岸侵蚀,凸岸堆积?要回答这两道题,考生必须通过板画河流的示意图来分析讲解。这样,既可以考查考生的板图板画能力,还可以提醒考生要对教材内容适当拓展,进行分步教学,尤其是要联系教材前后知识帮助学生建构知识网络。同时还隐性反馈考生日后应深入挖掘教材内容,分步骤开展教学。

第四,从学生角度提出问题。如若考生的教学明显缺乏学生主体意识,不能较好地引导学生学习,可以从学生的角度提问,启发考生进行学情分析与学习指导。首先,针对学情分析提问。如针对案例2,可以提问:①初中地理教材与高中地理教材均论述了地球自转的内容,二者有何区别?②针对这种差异,高中地理教学这部分内容时应注意哪些问题?题目①提醒考生既要学会分析教材,注意分清初高中教学重点的差异,又要注意学情分析,关注初高中地理知识的衔接,建立学科知识的前后联系,依据学生认知基础筹划教学过程。题目②可以含蓄地提醒考生应注意学生已有的知识基础,有针对性地开展教学。其次,针对学习指导提问。学习指导实质上是指导学生学会学习。如针对案例1,可以提问考生:判断凸岸与凹岸的方法有哪些?你认为哪种方法更合适?为什么?这两个问题均聚焦于地理学习方法的指导,其实也在提醒考生应该注意帮助学生总结学习方法。

四、结语

假性教育教学能力是一种有教无学的虚假能力,由于国考的标准、性质与条件很难改变,国考面试中假性教育教学能力既不能消灭,也无法避免。因此只有加强面试考官的识别能力,如果考生在试讲环节出现了“两回避两缺乏”等行为,就应在答辩环节有针对性地提出问题,暗示考生未来应从哪些方面改进,这种反馈无疑将让国考面试产生增值效应。