山东枣庄卓山北齐佛教摩崖刻经调查简报

2021-09-28山东省石刻艺术博物馆枣庄市博物馆枣庄市市中区文化和旅游局

□山东省石刻艺术博物馆 枣庄市博物馆 枣庄市市中区文化和旅游局

卓山位于山东省枣庄市市中区齐村镇境内,距市中区政府约4.5公里。(图1)2020年10月,山东省石刻艺术博物馆联合枣庄市博物馆、枣庄市市中区文化和旅游局对卓山佛教摩崖刻经的保存现状进行了调查,并收集了相关信息。本文在实地调查的基础上,对刻经内容进行了释读,并对其作者、年代做出初步判断,认为其为僧安道壹于北齐河清年间所作。现将本次调查情况简报如下。

一、刻经介绍

卓山有两座东西相对的山峰,山峰顶部平坦似桌形。卓山西侧山峰当地人称其为“二卓山”或“小卓山”,刻经就位于西侧山峰顶部向南的一处崖壁斜坡上,海拔320米,坐标为东经117°34′3″、北纬34°54′10″。刻面长4.3米,宽3.5米,倾向120°。隶书,7行,每行14字,共计98字,字径35~40厘米,由于风化磨泐,现仅有20余字可以辨认,刻经右侧位置应刻有经主,但现已完全磨泐,无法分辨,仅余刻痕。刻经左侧落有年款,仅能分辨出一个“凊”字。(图2-1、图2-2)刻面上分布有几处圆洞,此种圆洞见于山顶各处,大小不一,形成原因未知。根据可辨认的文字可以推断经文的内容为梁扶南国三藏曼陀罗仙所译《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》[1]的节选,其内容和排列如图2-3所示,□内文字为根据经文所补。

图1 刻经位置示意图

图2 卓山刻经

刻经现状:

一行:第4字“利”漫漶,刻痕尚可辨;第5字“白”漫漶严重,刻痕隐约可见;第6字“佛”漫漶严重,仅部分刻痕可见;第7字“言”漫漶严重,刻痕隐约可见;第8字“世”漫漶严重,刻痕隐约可见;第9字“尊”,仅余上部两点可见。其他字皆不可辨。

二行:第4字“佛”漫漶,右侧“弗”部笔画清晰;第5字“言”漫漶,笔画尚可辨认;第6字“般”漫漶严重,左侧“舟”部勉强可辨;第7字“若”漫漶,刻痕隐约可见;第8字“波”漫漶严重,仅余字右侧笔画部分刻痕。其他字皆漫漶不可辨。

三行:第4字“相”漫漶,仅余下部刻痕可辨;第5字“非”稍漫漶,笔画完好;第6字“思”漫漶严重,仅余上部刻痕可辨;第7字“量”漫漶严重,仅存刻痕;第8字“无”漫漶严重,仅存刻痕。其他字皆不可辨。

四行:第4字“无(無)”漫漶严重,仅余下部“灬”隐约可见;第5字“晦”漫漶严重,刻痕隐约可辨;第6字“无”漫漶,刻痕隐约可见;第7字“明”漫漶,部分笔画刻痕可辨,字右下部完全被泐;第8字“如”漫漶严重,仅右侧“口”刻痕可辨;第10字“界”漫漶严重,仅上部“田”刻痕可辨。其他字皆不可辨。

五行:第4字“数”漫漶严重,仅余下部部分笔画刻痕;第5字“是”漫漶,刻痕隐约可辨;第6字“名”漫漶,刻痕隐约可辨;第7字“般”漫漶,刻痕隐约可辨。其他字皆不可辨。

六行:第4字“萨”漫漶严重,仅余下部部分笔画刻痕;第5字“行”漫漶,仅余右部“亍”刻痕;第6字“处”漫漶,刻痕隐约可辨;第7字“非”漫漶,刻痕隐约可辨。其他字皆不可辨。

七行:第4字“非”漫漶严重,仅余左侧笔画刻痕可辨;第5字“行”漫漶严重,仅余左上部笔画刻痕;第6字“处”漫漶严重,仅余下部笔画刻痕;第7字“何”漫漶,刻痕隐约可辨;第8字“以”漫漶,刻痕隐约可辨。其他字皆不可辨。

距刻面上部85厘米处有今人所刻诗句,可能破坏了部分经文内容,而刻经下部除少数经文留有痕迹外,原本应刻有经文的岩面上完全找不到人工镌刻的痕迹,令人怀疑当时的刻经工匠并未完成经文的刊刻工作。在山东北朝佛教摩崖刻经中佛经书刊刻未完成的情况并非孤例,如东平洪顶山[2]20、泰山经石峪[2]46、滕州陶山[2]80等处的刻经都有类似情况出现。

二、刻经书丹者及年代

根据现场辨认和拓片对比,卓山刻经风格、笔法、内容与僧安道壹在泰峄山区组织的刻经相一致,可以推断其为北齐北周时期僧人僧安道壹所作①卓山刻经经文节选内容与僧安道壹所作洪顶山“风门口”、徂徕山映佛岩、峄山“妖精洞”、五华峰等处节选的《文殊般若经》内容完全相同。。僧安道壹本人事迹在史籍中没有记载,但根据学者的研究,他作为泰峄山区佛教摩崖刻经的主要书丹者已被确认,同时研究者进一步认为,僧安道壹极有可能是这些刻经活动的倡导者和组织者[3]。

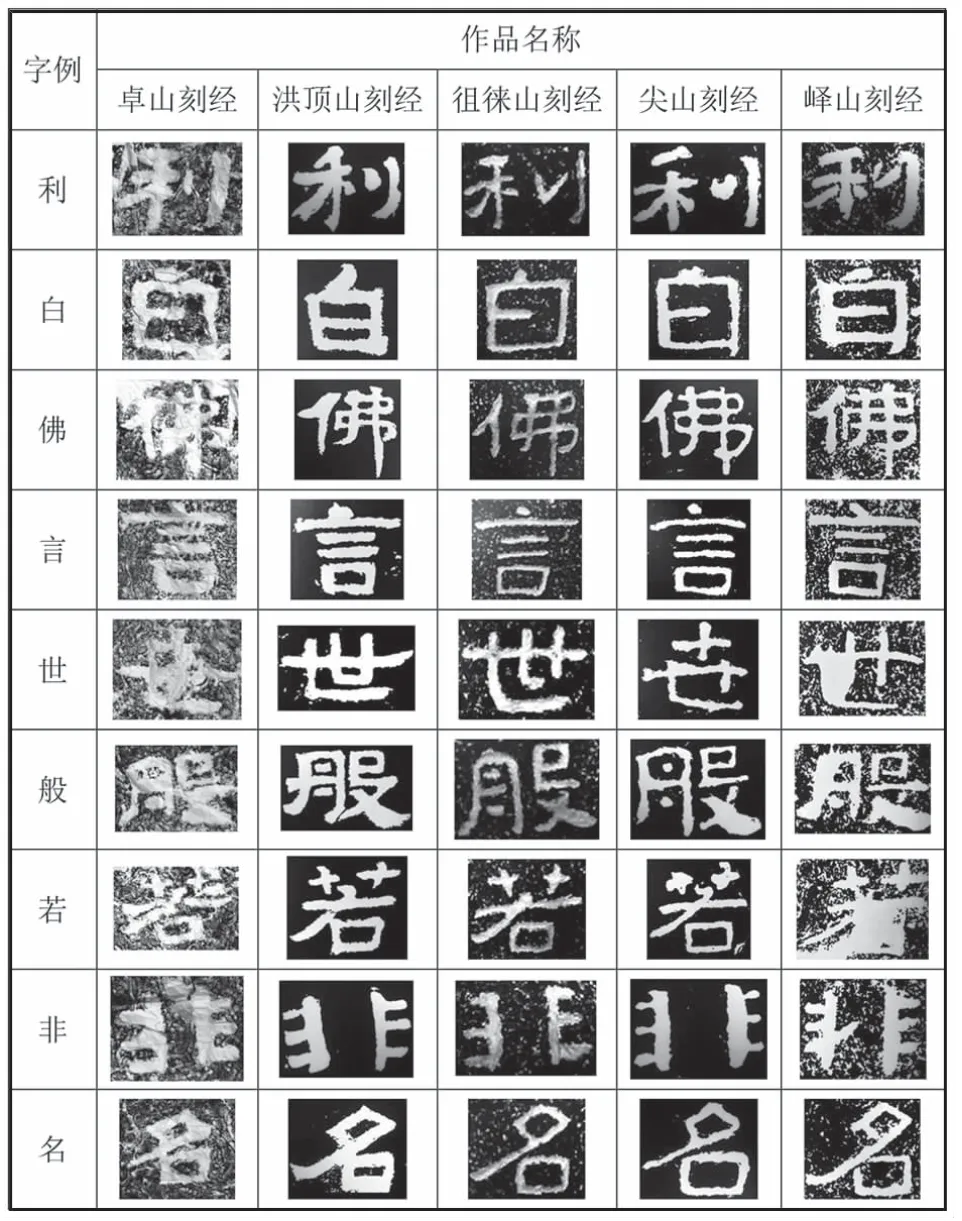

僧安道壹书法特点鲜明,所书经文绝大多数字在特征上都保持着很强的一致性,这对我们判断卓山刻经的书丹者有很大的帮助。关于僧安道壹书法的特点,学者对此已有较为详细的研究,如赖非指出,僧安道壹书写的“佛”字,特点最明显的是“弗”部的圆转笔画,它体现僧安道壹一直保留着的书写习惯,在同时代其他人的手下,这种写法几乎见不到。“非”字左右两部拉开距离,有的甚至拉得有点意欲拆散的感觉[2]239。以上几点,在卓山刻经残存的文字中都有明显的体现。(表1)

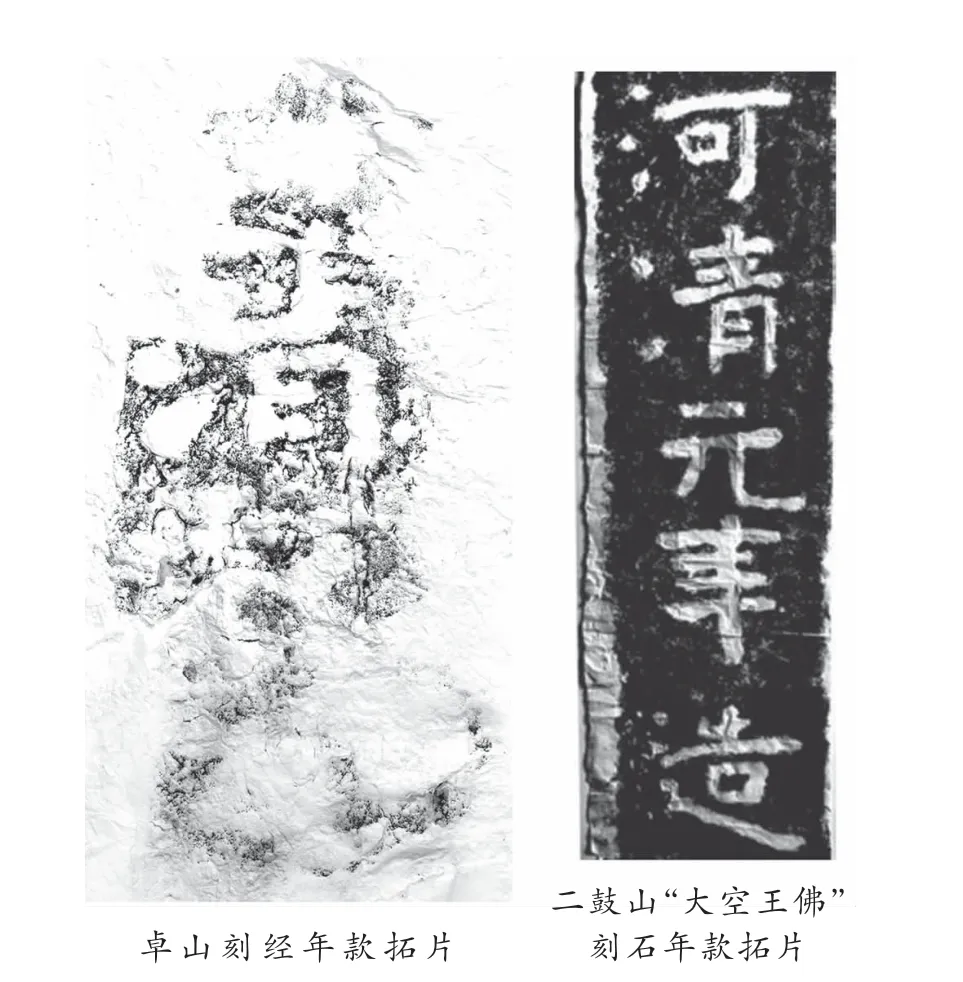

刻经最左侧年款的残余“凊”字为我们判断卓山刻经的年代提供了依据。“凊”字实为“清”字,此种写法在僧安道壹所作平阴县洪范镇二鼓山“大空王佛”佛名的落款中也曾出现[4]。(图3)僧安道壹进行刻经活动的时期大致是北齐至北周,年款中的“清”字应为年号中的一个字,而在这一时间范围内带有“清”字的年号只有北齐的“河清”,由此可以推断卓山刻经的年代在北齐河清元年(公元562年)至河清四年(公元565年)。

表1 卓山刻经残存文字与以往发现僧安道壹刻经文字对比表

图3 卓山刻经年款拓片与二鼓山“大空王佛”刻石年款拓片

三、结语

根据学者的研究,僧安道壹的刻经活动大致可以分为四个阶段,他最早的刻经活动可以追溯到北齐皇建二年(公元561年)之前,从此时至武平元年(公元570年),是僧安道壹刻经活动的第一阶段[2]247。根据刻经的纪年,此阶段僧安道壹进行刻经活动的路线大致是由东平湖北岸起,河清三年(公元564年)南下到邹城峄山、阳山,大约在此前后又到了宁阳凤凰山、瑕丘(今济宁市兖州区)等地,再到滕州陶山,武平元年(公元570年),来到东平郡治所博县(今泰安市旧县村)以东不远的徂徕山。

此次实地调查的卓山佛教摩崖刻经,正是僧安道壹在这一时期进行刻经活动时留下的,为我们了解僧安道壹的刻经活动提供了新的材料。

本次调查得到枣庄市博物馆、枣庄市市中区文化和旅游局的大力支持和热心帮助,特此致谢。

调 查:赖 非 杨爱国 李 放 陆继华 尹秀娇 董业亮

摄 影:李 放

拓 片:赖 非 陆继华

执 笔:李 放