新民谣中城市符号的情感投射研究

2021-09-28陈静杨欢欢

□陈静 杨欢欢

2015年可谓新民谣的繁荣年。借助浙江卫视,张磊的一曲《南山南》唱红大江南北。同年,赵雷的一首《成都》在湖南卫视《我是歌手》斩获大量粉丝,2016年,此歌在网易云音乐上架,随后听众在各大音乐社交媒体转载和讨论,“成都”瞬间成为歌者和听众心中隐秘的情感所在地。随后“民谣热”席卷了中国音乐文化市场。此前身处于主流音乐之外民谣歌手,在各大音乐选秀节目和新媒体平台的推波助澜下,迅速进入大众视野。

本文选取网易云音乐APP中10首新民谣为观察对象,运用话语分析和网络民族志的方法,探讨歌词文本如何对城市进行符号化编码,听众在评论文本如何进行选择性情感解码,城市符号情感化投射如何实现都市青年的情感认同。

歌词文本中城市符号的情感编码

新民谣歌词文本用质朴的诗性话语和真诚的情感诉说,传达歌者对城市的理解和体验。地域化、意象化、怀旧化叙事对城市符号进行情感编码,影响着听众的情感认同。

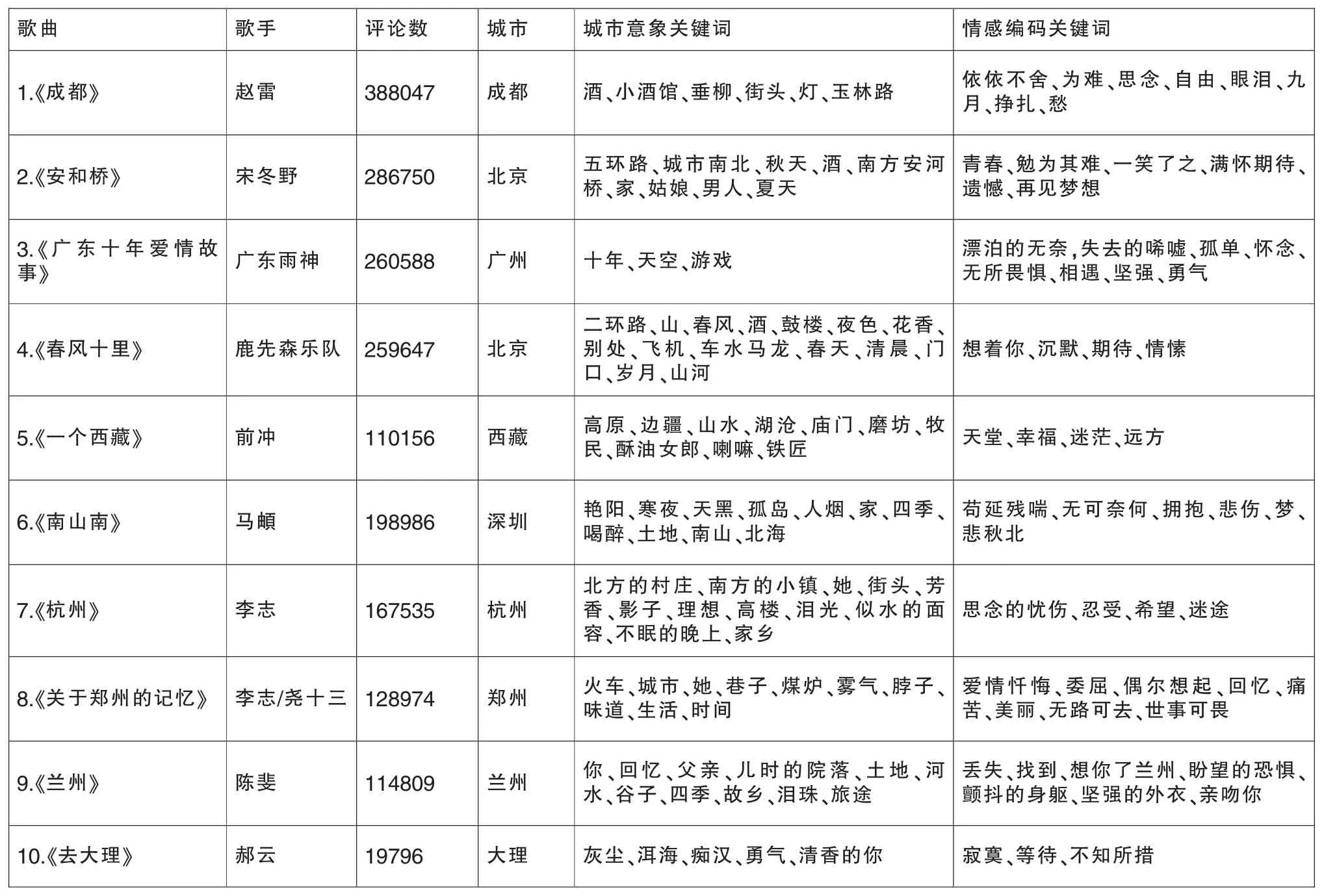

笔者选取10首网易云音乐APP上评论数较高的新民谣,对歌词文本进行分析,提取城市、城市意象关键词和情感编码关键词,总结城市符号的三重情感编码意蕴。(见表1)

表1 10首具代表性的新民谣(数据统计时间2019年6月)

一、“故乡”的记忆与“他乡”的寻忘。对新民谣创作者来说,歌词中的“城市”指“故乡”或“他乡”,或有故事的地方,传达创作者的回忆。城市间漂泊是生活的常态,但对“故乡”的记忆又是歌者情感的原乡。

赵雷的《成都》中“成都”并非歌者的故乡,而是曾生活过一段时间的城市。作者说:“成都是我最爱的城市”,有着他乡和家乡双重属性。歌词中将“小酒馆、玉林路”等地点与“九月、依依不舍、为难、思念、眼泪、自由”等词意动性的组合,构成对成都的回忆,引起听众共情。《广东十年爱情故事》中,“广州”是十年漂泊的无奈与失去的唏嘘。用粤语与普通话的不同方言的结合,成为歌者感受城市最外在的文化表征,有意用语言的混合完成地域文化的交融,模糊文化身份,在漂泊中的完成情感寻根。《安和桥》通过北京一个叫安河桥的地方,讲述着城市里熟悉的地方、平凡的故事和故事里亲切的人。桥作为意象性的地域景观,有显著的怀旧化特性,建构具有个人化的情感故事和社会空间,用底层化叙事话语将文化乡愁编码进歌中。

二、成长的迷惘与爱情的向往。如果说成都、兰州、广州成为了连接歌者文化乡愁的城市符码,那么《关于郑州的记忆》,歌者通过反复出现的“火车、她、巷子、煤炉味道、雾气”等意象与城市聚合编码建构意义。在火车经过的郑州,歌者触景生情想起的那个“她”,诉说着人类成长中的情感母题:爱情、理想、自由和信仰,折射出青春的情感体验——怀疑、追问、反思、向往与远方。人们总在与外在世界的创伤性体验背后呈现出自我精神成长的历史。《春风十里》中,象征大都市的“二环路”,象征乡野的“远方的山上”。一段没有结局的爱情,“我在二环路的里边想着你,你在远方的山上春风十里”。《一个西藏》这首歌里,“西藏”已成为连接我与世界的符号,象征着理想和信仰的情感圣地。

三、边缘的徘徊与生活的无奈。作为一种青年亚文化,新民谣有特定听众群体,底层化叙事反映着他们的“阶层”属性。正如巴赫金指出“符号的形式首先由使用该符号的社会组织,由他们相互作用的最接近的环境所决定。”英国社会学家齐格蒙特·鲍曼用“流动性”来形容现代社会。歌手周云蓬表示,新民谣歌手“更多是在城市鱼龙混杂、泥沙俱下的环境中挣扎的边缘人”,将无处安放的情感与精神困惑投射歌中。如《去大理》中“是不是对生活不太满意,很久没有笑过又不知何?既然不快乐又不喜欢这里,不如一路向西去大理。”

音乐社交用户评论文本的情感解码

从用户评论文本的内容来看,多元化和分散化是热门评论内容的两大特点。笔者选取点赞量排名前10的精彩评论,共105个样本进行分析。

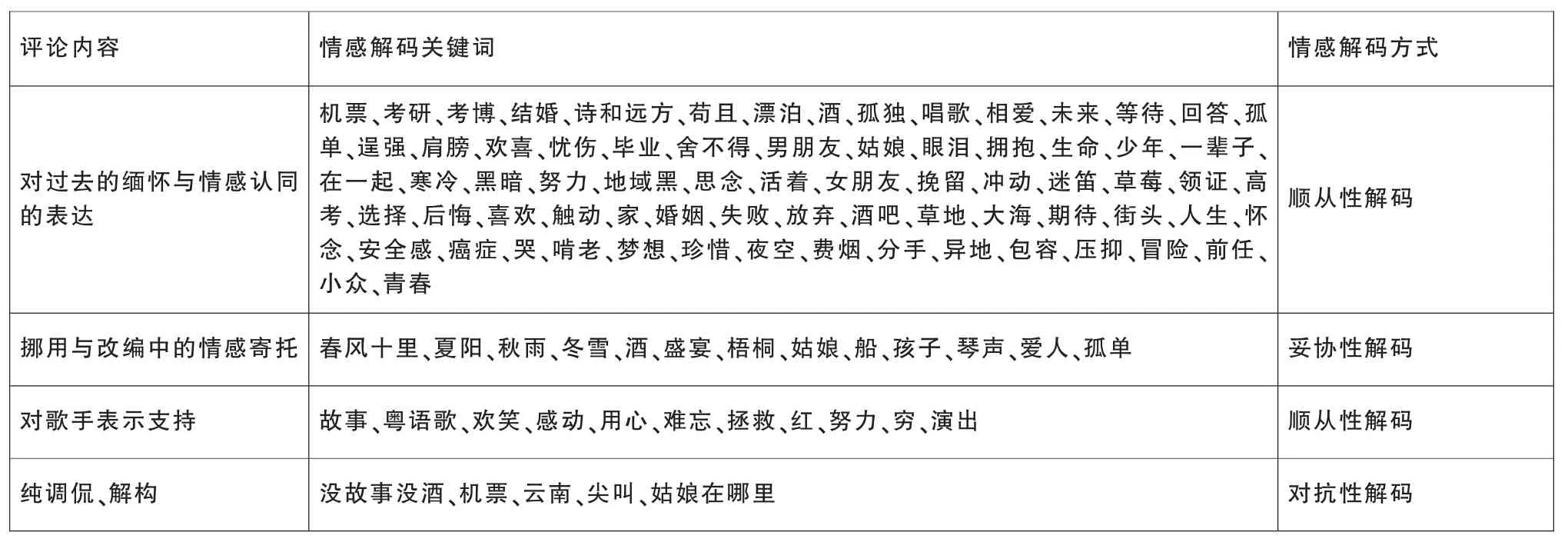

霍尔认为,“符号学的编码——解码模式之间存在诸多差异性。在信息的传递和接受过程中既存在主导文化秩序不对等,又存在着私人、个体和不同形式的解码过程。对于同一编码的他者文本至少有顺从性解码、妥协性解码和对抗性解码,三种不同解读的可能性。”(见表2)

表2 105条热门评论分类

一、顺从性解码。民谣歌词浅显易懂,听众根据自身经历选择性感知歌词的叙事话语。因此,怀旧的故事、抒发个人经历的评论一般同样出现在此类歌曲后,听众用自身经历去回应编码者的意图,顺从性的和信息编码者保持理解与情绪上的一致,达到情感认同与共鸣。这类评论详尽叙述较多具体细节,其他听众读到会产生很强的代入感,进而后续点赞和追评。在音乐社交评论区中将藏于心、难于启齿的故事、情感通过歌词评论互动,实现部分情感倾诉的需求,同时,避免与熟人社会的碰撞,更真实地表达情感。

二、妥协性解码。“妥协性解码是解码者既部分的认同主导性编码意义,又部分抵制或偏离编码意义的过程。”评论内容是对原歌词进行“文本再生产”的过程。英国学者朱莉·桑德斯(Julie Sanders)认为“在所有的改编中都存在一种对作品的内在感觉,这种感觉部分地是由人们感觉到的文本之间的相同或相异唤起,是期待与惊喜相联系的相互影响。”听众常常运用相同或类似的语句,仿照原文本中的句式进行恰如其分的改编。如《春风十里》最热门评论:“春风十里/五十里/一百里/体测八百米/海底两万里/德芙巧克力/香草味八喜可可布朗尼/榴莲菠萝蜜/芝士玉米粒鸡汁土豆泥/黑椒牛里脊/黄焖辣子鸡红烧排骨酱醋鱼/不如你/全都不如你”。虽然杜牧《赠别》诗最早出现“春风十里”这个词,作家冯唐的诗《春》中有“春水初生,春林初盛,春风十里,不如你”,但现今“春风十里不如你”成为俗语在大众中流行,却得益于新民谣作品《春风十里》。听众照着原歌词的句式和格调,运用象征手法,组合多重意象,加个“不如你”作为结语,创造性的解码使评论文本呈现出新诗意、与原文本情感互应。

三、对抗性解码。“对抗性解码是以某种完全不同甚至相反的方式,颠覆编码规则,表现对一切意义的解构。”这类评论以纯调侃、虚无、批判和灌水居多。如“没故事没酒”“姑娘在哪里”因研究意义不大,不作赘述。

吟唱消费中情感想象共同体的建构

人类在集体生活中产生了种种共同体,其中,地域和人群是构成共同体两大要素。斐迪南·滕尼斯在《共同体与社会》中认为:人类历史的发展是一个理性不断增长的过程,由契约关系和现代机械文明所构成的现代社会,必然使人类生活的形式从强调地缘的共同体时代过渡到强调精神归属感的社会团体时代。

当今世界,随着城乡间的流动,现代生活中的社会关系变得疏离,互联网深刻的改变着群体的生活方式,也重构着社会空间。如滕尼斯所言“共同体的天然状态建立在有关人员本能的中意或习惯制约的适应,或与思想有关的共同记忆之上。”媒介是意指的工具,通过意指过程建构现实社会。其终极目的是从“反应共识”转向“制作认同”。吟唱消费中的新民谣,借助音乐媒介,在歌词文本符号化“编码-解码”互动中,满足了歌者和听众怀旧化的文化乡愁。越过城市生活中的区位距离,进行着跨时空的人际交往,基于精神交往与心理想象的情感投射,在虚拟空间里建构想象共同体,实现某种社会秩序、心理归属和身份认同。