基于电子舌表征和化学成分的“谱味”相关性探究川芎辛味物质基础

2021-09-27杨露萍倪妮洪燕龙吴飞沈

杨露萍倪 妮洪燕龙吴 飞沈 岚

(1.上海中医药大学中药学院,上海201203; 2.上海中医药大学上海中医健康服务协同创新中心,上海201203; 3.上海中医药大学中药现代制剂技术教育部工程研究中心,上海 201203)

中药五味理论是中药药性理论的重要组成部分,“五味”原指中药“辛、甘、酸、苦、咸”5种滋味,随着中医学的不断发展,五味逐渐与五行、五脏、阴阳等理论相结合,演化为药物功能分类的标志[1⁃2]。化学成分是联系五味“味与效”的基础[3]。对五味物质基础的探索一直是五味理论的重点难点,目前多采用归纳总结或受体虚拟对接的方式,缺乏有力的实验支撑[4⁃5]。

辛味作为五味之一,能散、能行、能润、能燥,临床应用极其广泛。作为辛味代表中药之一的川芎为伞形科植物川芎Ligusticum chuanxiongHort.的干燥根茎,其药性辛温,重在能行、能散,妙在走窜,上行可达巅顶,下行可入血海[6]。探明川芎辛味物质基础对于阐明辛味味与效的联系有重要意义。然目前川芎味效相关研究较多集中于药效物质基础方面,味觉物质基础研究尚且匮乏[7⁃8]。

电子舌是一种智能味觉仿生系统,基于其类似于人类味蕾工作原理的人工脂膜传感器技术,可通过感受味觉物质产生味信号对待测样品进行分析与识别。因此,本实验以川芎辛味为研究对象,引入电子舌为主要研究手段,并联合GC 分析其辛味物质基础。鉴于同科属中药具有相似的化学成分,本实验以科为分类,表征不同科辛味中药,探究电子舌表征中药辛味可行性;根据物质组群可拆分原理,探明中药川芎辛味部位;对不同产地川芎辛味部位电子舌响应值与其主要成分含量进行相关性分析并验证,以期明确川芎辛味物质基础,为辛味中药临床应用提供依据,并为科学解析五味理论提供参考。

1 材料

1.1 仪器 α⁃ASTREE Ⅱ电子舌系统(法国Alpha MOS 公司),由7 个味觉传感器ZZ、JE、BB、CA、GA、DA、JB 和1 个氯化银参比电极组成;Agilent 7890A 型气相色谱仪(美国安捷伦公司);XP205 型分析天平(十万分之一,瑞士梅特勒⁃托利多公司);FA2104N 型分析天平(上海精密科学仪器有限公司);TGL⁃18C 高速台式离心机(上海安亭科学仪器厂);Milli⁃Q 超纯水制备仪(密理博上海贸易有限公司)。

1.2 试剂 藁本内酯(批号PRF10042505,纯度≥98%)、洋川芎内酯A(批号PRF20071541,纯度≥98%),均购于成都普瑞法科技开发有限公司;α⁃蒎烯(批号E4770050,纯度99.2%,上海安谱实验科技股份有限公司);4⁃松油醇(批号H02J6Q2,纯度≥98%,上海源叶生物科技有限公司);丁烯苯酞(批号101413⁃201601,纯度≥98%)、阿魏酸(批号 110773⁃201614,纯 度99.0%)、邻苯二甲酸二乙酯(批号 190047⁃201403,纯度≥98%),均购于中国食品药品检定研究院;甲醇、无水乙醇、乙酸乙酯、氯仿、浓盐酸、浓氨水等均购自国药集团化学试剂有限公司。

1.3 材料 32 种不同科辛味中药信息见表1,10批不同产地川芎信息见表2,均经上海中医药大学生药教研室崔亚君教授鉴定为正品。

表1 32 批样品信息Tab.1 Information of thirty⁃two batches of samples

表2 不同产地10 批样品信息Tab.2 Information of ten batches of samples from different growing areas

2 方法与结果

2.1 电子舌对川芎辛味的表征

2.1.1 中药水煎液制备 取30 种常规类中药饮片各10 g,加50 mL 水浸泡30 min 后煎煮30 min,300 目筛过滤,滤渣加入50 mL 水再煎煮20 min,300 目筛过滤,合并2 次滤液,定容至100 mL,5 000 r/min离心15 min,取上清液,超纯水稀释至10 mg/mL,0.45 μm 微孔滤膜过滤,即得。2 种后下类中药(薄荷、砂仁)各取饮片10 g,加100 mL水煮沸5 min,300 目筛过滤,定容至100 mL,5 000 r/min离心15 min,取上清液,超纯水稀释至10 mg/mL,0.45 μm 微孔滤膜过滤,即得。

2.1.2 川芎挥发油制备 饮片打粉,称取通过2号筛但不能通过4 号筛粉末100 g,加1 000 mL 纯水浸泡2 h,水蒸气蒸馏法提取挥发油8 h,加无水硫酸钠,4 ℃静置过夜,读取挥发油量,于棕色瓶中密封,4 ℃保存。精密吸取5、10、15 μL,10%乙醇定容至100 mL,0.45 μm 微孔滤膜过滤,即得,记为Y1、Y2、Y3(分别约相当于生药量10、20、30 mg/mL)。

2.1.3 川芎碱性部位制备 将上述提取挥发油之后的药液用300 目筛过滤,滤液在60 ℃以下浓缩干燥,粉碎。取4.0 g 浸膏粉,以100 mL 1 mol/L 盐酸溶解,滤过,滤液用浓氨水调pH 至9~10,以氯仿40、30、20 mL 萃取3 次,合并氯仿层,60 ℃水浴蒸干,2.0 mL 无水乙醇溶解得碱性部位。精密吸取130、260、390 μL,10% 乙醇定容至100 mL,0.45 μm 微孔滤膜过滤,即得,记为J1、J2、J3(分别约相当于生药量10、20、30 mg/mL)。

2.1.4 川芎酸性部位制备 另取4.0 g 浸膏粉,100 mL pH 11 氨水溶解,滤过,滤液用浓盐酸调pH 至2~3,以乙酸乙酯40、30、20 mL 萃取3 次,合并乙酸乙酯层,60 ℃水浴蒸干,2.0 mL无水乙醇溶解得酸性部位。精密吸取130、260、390 μL,10%乙醇定容至100 mL,0.45 μm 微孔滤膜过滤,即得,记为S1、S2、S3(分别约相当于生药量10、20、30 mg/mL)。

2.2 电子舌测定方法建立 取100 mL 样品,置于电子舌专用烧杯中,传感器浸入样品中测定120 s,记录第100~120 s 数据的平均值,每次测量完成后传感器在去离子水中清洗10 s。每份样品测试10次,取后3 次数据作分析。

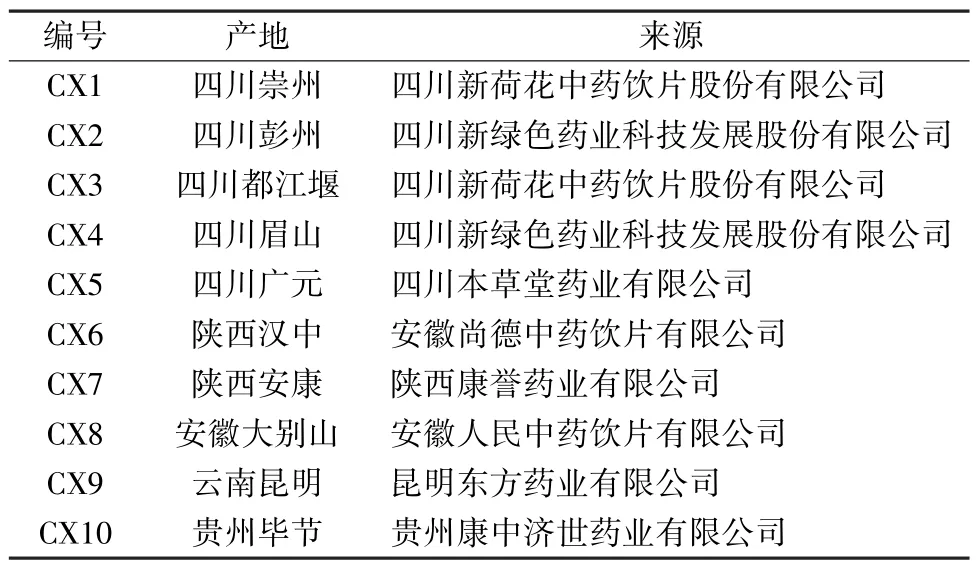

2.3 电子舌对不同科辛味中药表征 取“2.1.1”项下32 种中药水煎液,按“2.1.2”项下方法测试,结果作主成分分析(Principal composition analysis,PCA),见图1,图中PC1 与PC2 分别代表第一主成分与第二主成分的方差贡献率,其值越大,越能反应样品整体信息[9],PCA 图中各样品之间相对位置的远近能反映样品间的相似度与区分度。由图1 可知,伞形科、姜科、唇形科、芸香科、木兰科、樟科各同科辛味中药(相同颜色标记)相互聚集,即其味觉在电子舌上的响应相似,由于同科中药具有类似的化学物质基础,推测电子舌对同科中药的特殊味觉化学成分或结构有相同的响应。基于电子舌能对样品整体味觉信息进行数字化定量,结合化学成分分析,其可作为探究具体辛味味觉物质成分的手段。

图1 电子舌表征不同科辛味中药的主成分分析图Fig.1 PCA image of pungent herbs from different families by ET

2.4 电子舌对川芎辛味部位表征 川芎水提液用10%乙醇稀释至10 mg/mL,0.45 μm 微孔滤膜过滤,记为CX;另取“2.1.1”项下川芎挥发油Y1、Y2、Y3,川芎碱性部位J1、J2、J3,川芎酸性部位S2、S3,按“2.1.2”项下方法测试,进行主成分分析,再利用电子舌自带分析软件AlphaSoft 14.2 计算不同样品之间的欧氏距离(反映样品之间区分度),结果见图2。由此表明,川芎挥发油与川芎距离最近,而酸性、碱性部位相对较远,提示电子舌对川芎挥发油与川芎的响应最类似,对两者中某些共同物质或结构有相同的响应,并且挥发油对川芎味觉信息的贡献度最大。

图2 电子舌表征川芎辛味部位Fig.2 ET characterization for pungent part of L.chuanxiong

2.5 电子舌对不同产地川芎辛味部位表征 取10批样品(CX1~CX10)挥发油各5 μL,10% 乙醇定容 至100 mL,0.45 μm 微孔滤膜过 滤,按“2.1.2”项下方法测试,各电极响应值的雷达图见图3。由此可知,不同电极对不同产地的川芎挥发油均有一定区分能力,其中以ZZ、JE、DA最强。

图3 电子舌表征不同产地川芎挥发油雷达图Fig.3 ET Radar map of volatile oils of L.chuanxiong from different growing areas

2.6 川芎挥发油中6 种成分的GC 同步定量表征

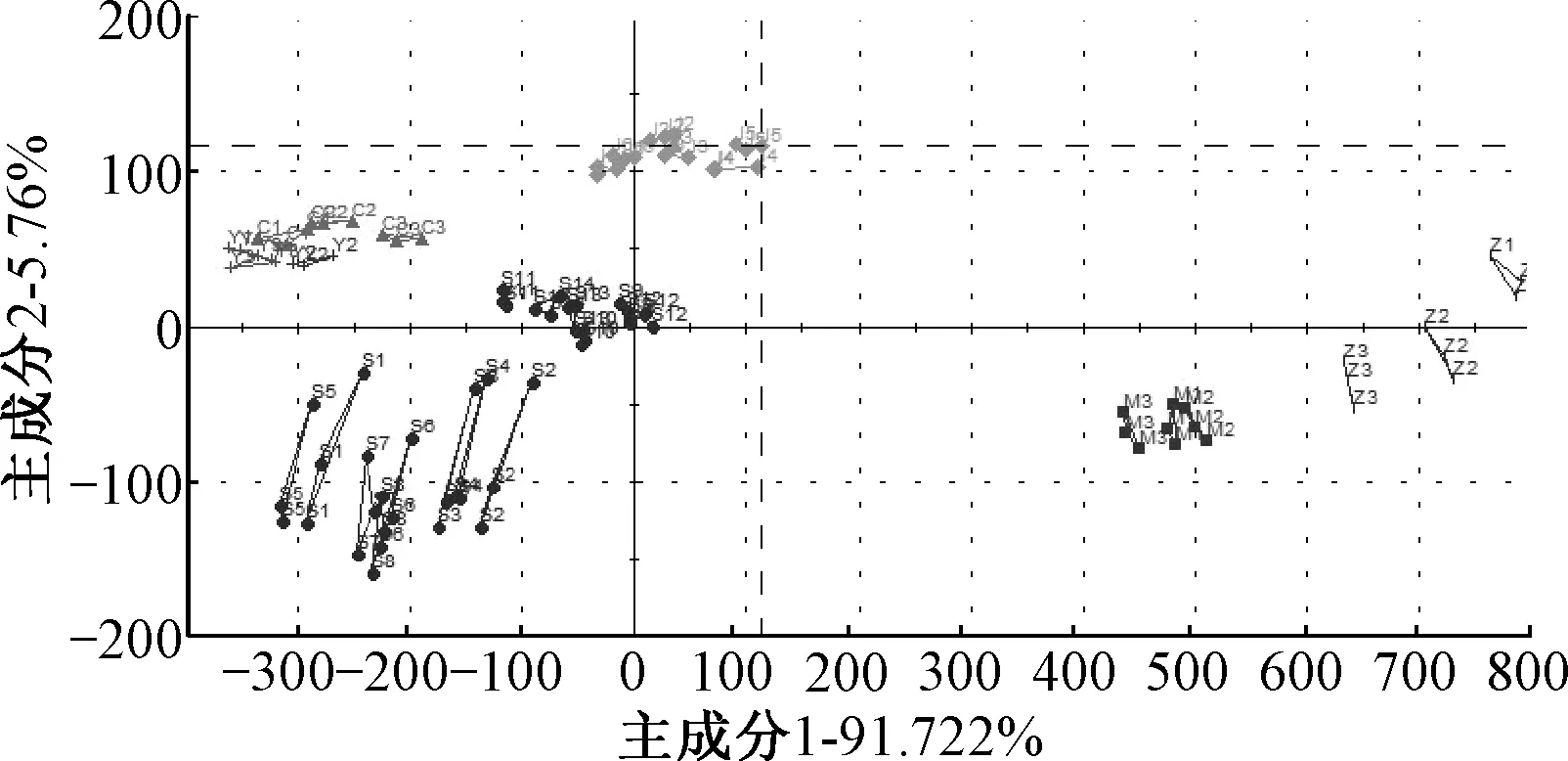

2.6.1 色谱条件 B⁃624 色谱柱(0.45 mm×30 m,2.55 μm);体积流量1.5 mL/min;进样量1 μL;不分流;进样口温度250 ℃;检测器温度260 ℃;程序升温,初始温度60 ℃,以10 ℃/min升至160 ℃,保持6 min 后,以5 ℃/min 升至200 ℃,保持8 min 后,以5 ℃/min 升至230 ℃,保持10 min。见图4。

图4 川芎挥发油GS 色谱图Fig.4 GS chromatogram of volatile oil of L.chuanxiong

2.6.2 溶液制备

2.6.2.1 对照品贮备液 取α⁃蒎烯、4⁃松油醇、阿魏酸、丁烯苯酞、藁本内酯、洋川芎内酯A 对照品适量,精密称定,甲醇定容,制成质量浓度分别为1.272 0、7.544 0、5.880 0、7.650 0、8.450 0、6.595 0 mg/mL 的溶液。

2.6.2.2 内标溶液 取邻苯二甲酸乙酯对照品适量,精密称定,甲醇定容,制成质量浓度为10.685 0 mg/mL 的溶液。

2.6.2.3 对照品溶液 精密吸取各对照品贮备液适量,甲醇定容,制成α⁃蒎烯、4⁃松油醇、阿魏酸、丁烯苯酞、藁本内酯,洋川芎内酯A 质量浓度分别为0.254 4、0.377 2、0.294 0、0.382 5、4.225 0、0.824 4 mg/mL 的贮备液,分别精密吸取其与内标溶液适量,甲醇定容,即得。

2.6.2.4 供试品溶液 取样品适量,精密称定,再精密加入适量内标溶液,甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。

2.6.3 方法学考察

2.6.3.1 线性关系考察 取“2.6.2.3”项下贮备液50、100、150、200、400、800 μL,各加入50 μL 内标溶液,甲醇定容,在“2.2.1”项色谱条件下进样。以各成分质量浓度为横坐标(X),各成分峰面积与内标峰面积比值为纵坐标(Y)进行回归,得α⁃蒎烯、4⁃松油醇、阿魏酸、丁烯苯酞、藁本内酯、洋川芎内酯A 方程分别为Y=2.045 1X+0.002 3(r=0.999 1)、Y=2.283 7X+0.007 1(r=0.999 8)、Y=0.885 4X-0.002 4(r=0.999 3)、Y=2.975 5X+0.005 9(r=0.999 6)、Y=1.707 6X+0.003 3(r=0.999 7)、Y=2.255 0X-0.018 0(r=0.999 4),在各自范围内线性关系良好。

2.6.3.2 精密度试验 取混合对照品溶液,在“2.2.1”项色谱条件下连续进样6 次,测得以上6种成分峰面积与内标峰面积比值的RSD 均小于3%,表明仪器精密度良好。

2.6.3.3 稳定性试验 取同一份供试品溶液,于0、2、4、6、8、12、24 h 在“2.2.1”项色谱条件下进样,测得以上6 种成分峰面积与内标峰面积比值的RSD 均小于3%,表明溶液在24 h 内稳定性良好。

2.6.3.4 加样回收率试验 取同一批川芎挥发油,平行制备6 份供试品溶液,在“2.2.1”项色谱条件下进样,测得以上6 种成分平均加样回收率为95%~105%,RSD 均小于3%。

2.6.4 样品含量测定 取10 批样品挥发油制备供试品溶液,在“2.2.1”项色谱条件下进样,内标法计算含量,结果见表3。

表3 不同产地川芎挥发油中各成分含量测定结果(%,, n=3)Tab.3 Results of content determination for various constituents in volatile oils of L.chuanxiong from different growing areas(%,, n=3)

表3 不同产地川芎挥发油中各成分含量测定结果(%,, n=3)Tab.3 Results of content determination for various constituents in volatile oils of L.chuanxiong from different growing areas(%,, n=3)

2.7 基于电子舌表征与化学成分相关性分析川芎辛味物质基础

2.7.1 川芎挥发油成分含量与电子舌响应的相关性分析 采用SPSS 22.0 软件作川芎挥发油中6 种成分与电子舌7 枚电极响应的Pearson 相关性分析,结果见表4。由表4 可知,丁烯苯酞含量与电极ZZ、JE、BB、GA 响应呈极显著正相关,与DA、JB 响应呈显著正相关;藁本内酯含量与电极CA 响应呈正相关;洋川芎内酯A 含量与电极DA 响应呈显著负相关,表明丁烯苯酞、洋川芎内酯A、藁本内酯的含量高低对电子舌响应影响显著,而其他萜类、酚酸类(如α⁃蒎烯、4⁃松油醇、阿魏酸)则无显著影响,提示川芎辛味的味觉物质可能主要为其挥发油中的苯酞类成分。

表4 川芎挥发油中6 种成分含量与7 枚电极响应的相关性分析Tab.4 Correlation analysis between contents of six constituents in volatile oils of L.chuanxiong and responses of seven electrodes

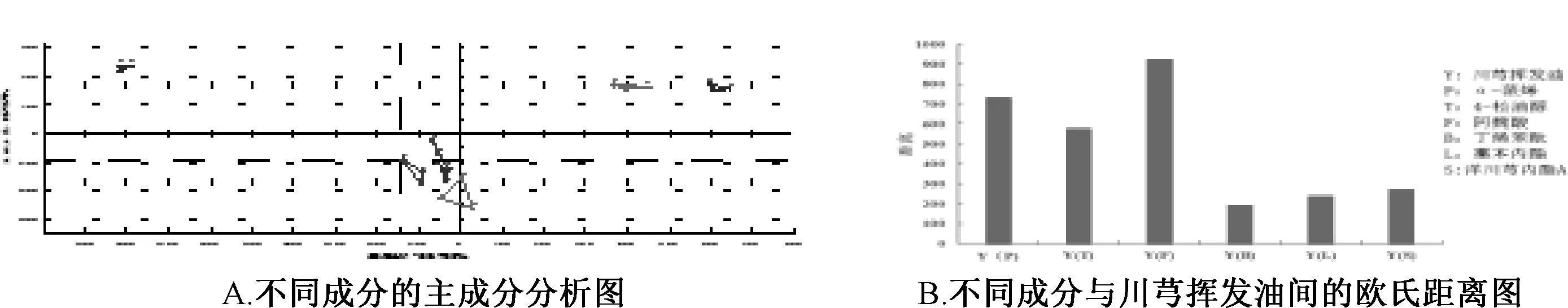

2.7.2 川芎辛味物质基础的电子舌验证 精密称取α⁃蒎烯、4⁃松油醇、阿魏酸、丁烯苯酞、藁本内酯、洋川芎内酯A 与川芎挥发油各5 mg 于10% 乙醇中,0.45 μm 微孔滤膜过滤,按“2.1.2”项下方法测试,进行PCA 分析,并计算不同样品之间欧式距离。如图5 所示,丁烯苯酞、藁本内酯、洋川芎内酯A 与川芎挥发油距离相近,而α⁃蒎烯、4⁃松油醇、阿魏酸则距川芎挥发油距离较远,进一步验证丁烯苯酞、藁本内酯、洋川芎内酯A 是川芎辛味的物质基础。

图5 电子舌表征川芎挥发油6 种成分Fig.5 ET characterization of six constituents in volatile oil of L.chuanxiong

3 讨论

人工口尝是最主要的五味标定方法,然而其主观性使之不能成为确定的统一标准。电子舌技术最先应用于食品饮料行业,近年来陆续有学者将其移植到中药五味的标定中,突破了五味确定标准不统一的壁垒[10]。而药效物质基础研究则偏离五味核心理论,出现以药效指标以偏概全解读药味的思维混乱问题。理清中药药味物质基础是科学解析五味理论的基石,基于电子舌可客观、量化表征味觉信息的特点,有望成为探明药味物质基础的有力手段。

然而,电子舌对五味之辛味的表征区分尚未能取得理想成果[11⁃12]。杜瑞超等[13]以22 种常用中药水煎液为对象,成功在电子舌上归属出中药“酸、甜、苦、咸”四味划分区域,而未归属出辛味区域。曹煌等[14]以辣椒素为辛味药阳性对照,于电子舌上表征归属中药药材、物质组群及单体成分的药味,其结果规律性并不明显。目前,在传统五味分类方式下,辛味药在电子舌上无特定归属区域,且缺乏合适的阳性对照物质,使电子舌对中药辛味药的研究陷入瓶颈。

本研究以科为分类,基于电子舌表征不同科辛味中药,同科辛味中药相互聚集,不同科辛味中药相互分离,呈现明显的规律性。按科分布是辛味中药在电子舌上的响应规律,本质上也是电子舌对不同物质基础的响应规律。因此,本实验在按科分类的基础上,以电子舌作为分析中药辛味物质基础的有效手段,并借鉴中药谱效研究思路,对川芎辛味的仿生电子舌味觉表征信息与化学指纹图谱的“谱味”相关关系进行研究,找出显著影响电子舌响应的具体味觉成分,此法可为中药五味理论的物质基础研究提供一种可行的方法。

双变量相关性分析常用于度量2 个连续变量之间相关趋势与程度[15],本研究对不同产地川芎挥发油电子舌响应值与成分含量进行双变量相关性分析,以揭示川芎挥发油中主要辛味味觉成分以及对此响应敏感的电极。实验所用传感器电极为电位型多通道类脂膜,采用不同材料的类脂膜模拟不同特性的味觉细胞,通过影响膜两侧电势变化综合反映样品味觉信息[16]。电子舌对同一类味觉物质有类似的响应模式[17],由结果可知,藁本内酯、洋川芎内酯A 与丁烯苯酞3 种苯酞类成分与川芎挥发油响应特征相似,表明其相同的味觉物质基础。同时,电子舌也能在同一类相似味觉中区分化学物质[18],结果显示,电极CA 对藁本内酯响应显著,电极DA 对洋川芎内酯A 响应显著,而电极ZZ、JE、BB、GA、DA、JB 均对丁烯苯酞响应显著,同一电极对不同物质敏感性不同。