国土空间规划背景下上海新城建设的若干分析与思考

2021-09-27肖宏伟ZHANGJieXIAOHongweiZHAOMin

张 捷 肖宏伟 赵 民 ZHANG Jie,XIAO Hongwei,ZHAO Min

0 引言

新城理念始于英国,其思想渊源主要为霍华德的田园城市;新城建设的初始目的是为了应对战后大城市人口激增所带来的用地紧张、交通拥堵等城市问题[1]。随着新城实践从英国扩展至全球,新城的内涵也逐渐丰富,从早期疏解大城市人口的较单一目标,发展为完善大城市的职能、优化空间结构,以及提升大城市的效率和综合竞争力[2]等目标。

我国的新城建设始于20世纪50年代,在前苏联集中统一的计划体制和西方规划理论的双重影响下,主要是在一些大城市郊区建设工业卫星城[3]。改革开放以后,在经济发展的驱动和土地制度改革的背景下,大城市的建成空间迅速扩张,人口规模也急剧膨胀;至20世纪90年代末,北京、上海、广州等大城市都已出现了空间局促、运行效率下降等问题。针对此情形,上海、北京先后在2001年和2004年的城市总规中明确提出新城建设,广州也在2001版总规中提出构建“星座式”城乡布局结构。此后,有很多大城市试图以新城规划建设来优化城市空间结构。

2020年初爆发的新冠肺炎疫情再次提醒人们,过度集聚易使大城市在面对突发事件时陷于困境,而科学合理的城市布局结构则有助于增强城市的韧性;因而新城作为大城市空间拓展和人口疏解的规划建设手段再次受到关注。我国的新城建设已经有较长的历史和丰富的经验,但目前依然存在着功能定位模糊、发展动力不足、品质欠佳等问题。在建立国土空间规划体系和追求高质量发展的当下,对新城的发展历程作回溯,并以上海为例探讨新形势下的新城建设思路,具有一定现实意义。

1 新城建设的缘起与演进

1.1 田园城市渊源与解读

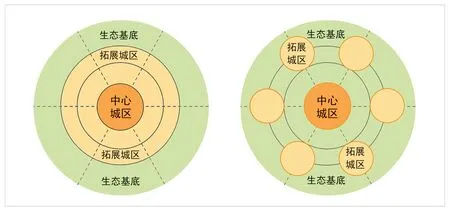

第一次工业革命后,城市规模急剧膨胀,随之带来一系列环境问题和社会问题;政府不得不凭借公共卫生立法而加以干预。同时一批社会贤达也在思考和探索如何改良当时的病态社会;其中,霍华德在总结前人实践经验的基础上提出田园城市理念和运作构想[4-5]。田园城市是人类对理想城市的诸多追求之一,其内核在于城乡和谐、人际和谐。在空间上,霍华德改变了城乡分隔的点状规划思维,提出区域统筹、城乡协调的规划思路,在田园城市体系中充分结合城乡的优点。在功能上,应对大城市过度集聚问题,提出系统疏解的思路,即通过将大城市疏解为可生长的、联系便捷的核心—外围城市群组,以实现城市系统的效率最优(见图1)。在管理上,田园城市既突出了土地收益归集体所有,同时也强调市场主体地位,通过政府统筹和开发公司的协力运作,保证土地增值应用于城市开发管理。

图1 圈层拓展城市(左)与田园城市簇群(右)对比图Fig.1 Comparison between the circle expanding city (left) and the garden city cluster (right)

霍华德及其追随者所期望的是,以田园城市的成功实践和逐步推广来实现广域的社会改革理想,包括在保证集体主义对社会公平底线约束的同时,满足个人主义对自由和创造的追求。田园城市的理念和实践深刻地影响了其后的新城建设和城乡规划,其合理内涵与我国国土空间规划改革的诉求亦具有一定共性。

1.2 国内外新城建设演进的大致阶段

自英国第一代新城建立至今已有百余年,其间世界各国的新城建设实践层出不穷;虽然各国所处的发展阶段有所差异,但新城建设的演进大致可以划分为以下3个阶段(见表1)。

表1 国内外新城建设的3个阶段Tab.1 Three stages of new town construction at home and abroad

1.2.1 新城初步发展阶段

1900年代至1950年代,以英国的田园城市实践和战后的新城建设为代表,拉开了新城建设的序幕。1902—1910年,霍华德进行了莱曲沃斯、韦尔温等田园城市建设的尝试,取得一定成效。也有学者认为其收效甚微[6],但其探索价值和启示意义应不容置疑。

第二次世界大战结束后的英国百废待兴,尤其是大量复员军人若都涌入伦敦等大城市,使得人地矛盾进一步激化;因而1946—1949年间,在伦敦周围兴建了以哈罗为代表的第一代新城[7]。这些新城建设主要是为了疏解伦敦的人口,被称为伦敦的卫星城,但由于设定的人口规模较小,并存在产业配套欠缺等问题,因而实际效用较为有限。

英国新城建设等规划实践产生了广泛的国际影响力,其中也包括对我国的影响。如1946年的大上海都市计划就曾明确提出在郊区建设卫星城,以疏解城市人口。1949年中华人民共和国成立后,在前苏联的帮助下,中国开始了工业化进程,1950年代曾在若干大城市郊区兴建工业卫星城。

1.2.2 新城快速发展阶段

1950年代至1970年代,西方各国进入战后经济繁荣期,城市也快速发展,新城建设迈向一个新的阶段。以密尔顿•凯恩斯为代表的英国第三代新城取得较好的职住平衡效果,不仅分担了大城市人口压力,还成为地区的经济中心。法国则于1960年代在巴黎周围兴建5个新城,以疏解巴黎大区人口,同时带动塞纳河两岸的轴向发展。1957年日本也开始了千里新城的发展计划,城市建设从住宅建设向新城开发转变。此外,美国、德国、荷兰等国家也进行了若干新城开发建设[8-9]。

1970年代至2000年代,西方国家的大规模产业扩张转移使得大量发展中国家获得了城市发展的动力。我国自1978年实行改革开放政策以后,经济和城镇化快速发展,新城建设亦迅速推进。在这一阶段,深圳设立了蛇口、八卦岭等工业开发区和华侨城、沙角头镇等综合功能区,其开发模式具有新城的某些特征。至1990年代,北京、上海、广州等大城市都面临着城市规模持续扩大所带来的挑战,新城建设随即被提上了议事日程。例如,北京2004版总规提出建设11个新城,以遏制建成区蔓延,优化产业结构[10];上海2001版总规确立了“中心城—新城—中心镇—一般镇”4级空间结构,重点建设11个新城,以促进城乡统筹发展[11-12];广州则以房地产开发主导的大型综合性社区形式,开启了郊区新城建设[13]。

1.2.3 新城调整发展阶段

1970年后,随着西方各国经济增长放缓,主城区人口压力减小甚至出现“空心化”等现象;而新城经过数十年发展后,也开始出现衰退现象。总体而言,西方的新城建设逐渐进入调整发展阶段。1978年,英国颁布《内城法》,正式终结了新城的国家统筹建设[14];为推动新城复兴,英国政府于2019年宣布成立新城基金,以帮扶100个老镇,其中哈罗、密尔顿•凯恩斯等早期新城赫然在列。在日本也有类似情形,如为了帮助多摩新城应对人口老龄化和设施老龄化的双重困境,2018年出台了《多摩新城振兴指南》,旨在实现“丰富生活和地域活力”的目标。

21世纪以来,我国的新城规划建设方针有所调整,包括更注重新城的质量而非数量。如《北京城市总体规划(2016年—2035年)》将新城数量减至5个。《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(以下简称“上海2035”)也将新城数量减至5个,但对新城建设提出了更为明确和更高的要求。

总的来看,新城建设演进根植于霍华德提出的“田园城市”思想,旨在解决大城市人口经济过度集中所带来的问题[15],而其实质是人类对理想城市的追求。在人本主义视角下,一切物质性建设都有着社会意义和社会影响,物质性与社会性辩证统一,提示我们在物质性建设事业中要有社会责任感及秉持正确的规划理念。

2 上海新城建设现状分析

上海新城建设是我国借鉴发达国家经验和进行本土化探索的典型案例。本文对上海新城建设现状进行分析。

2.1 现状概况

2.1.1 空间发展状况

21世纪以来,上海官宣的新城数量从11个逐步减到5个(见图2)。从空间特征看,1997—2015年上海的建成空间拓展以中心城蔓延为主,新城建设为辅。从“上海2035”设定的五个新城的空间发展状况看,嘉定、松江新城在各阶段的建成区规模均较大,发展基底较好,而南汇新城在近10年间的空间拓展最为迅速。

图2 1997年(左)、2006年(中)、2015年(右)上海市用地现状图对比Fig.2 Comparison of land use status in Shanghai in 1997 (left),2006 (middle) and 2015 (right)

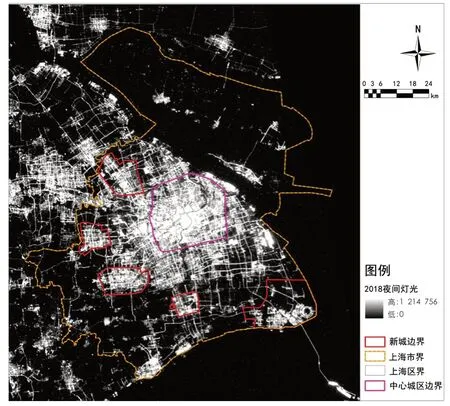

2018年夜间灯光图直观反映了上海建成空间的现实情形。从新城和中心城区的关系来看,5个新城与中心城区几何中心距离均在20 km以上,其中距离最近的嘉定新城为28 km,距离最远的南汇新城为50 km。除了嘉定、松江与中心城区拓展空间联系密切以外,其他新城建成空间均相对独立。聚焦到各新城内部,仅南汇新城北侧存在大面积暗区,其他4个新城的潜在增量开发空间均很有限(见图3)。

图3 2018年上海夜间灯光图Fig.3 Night lighting of Shanghai in 2018

2.1.2 产业发展状况

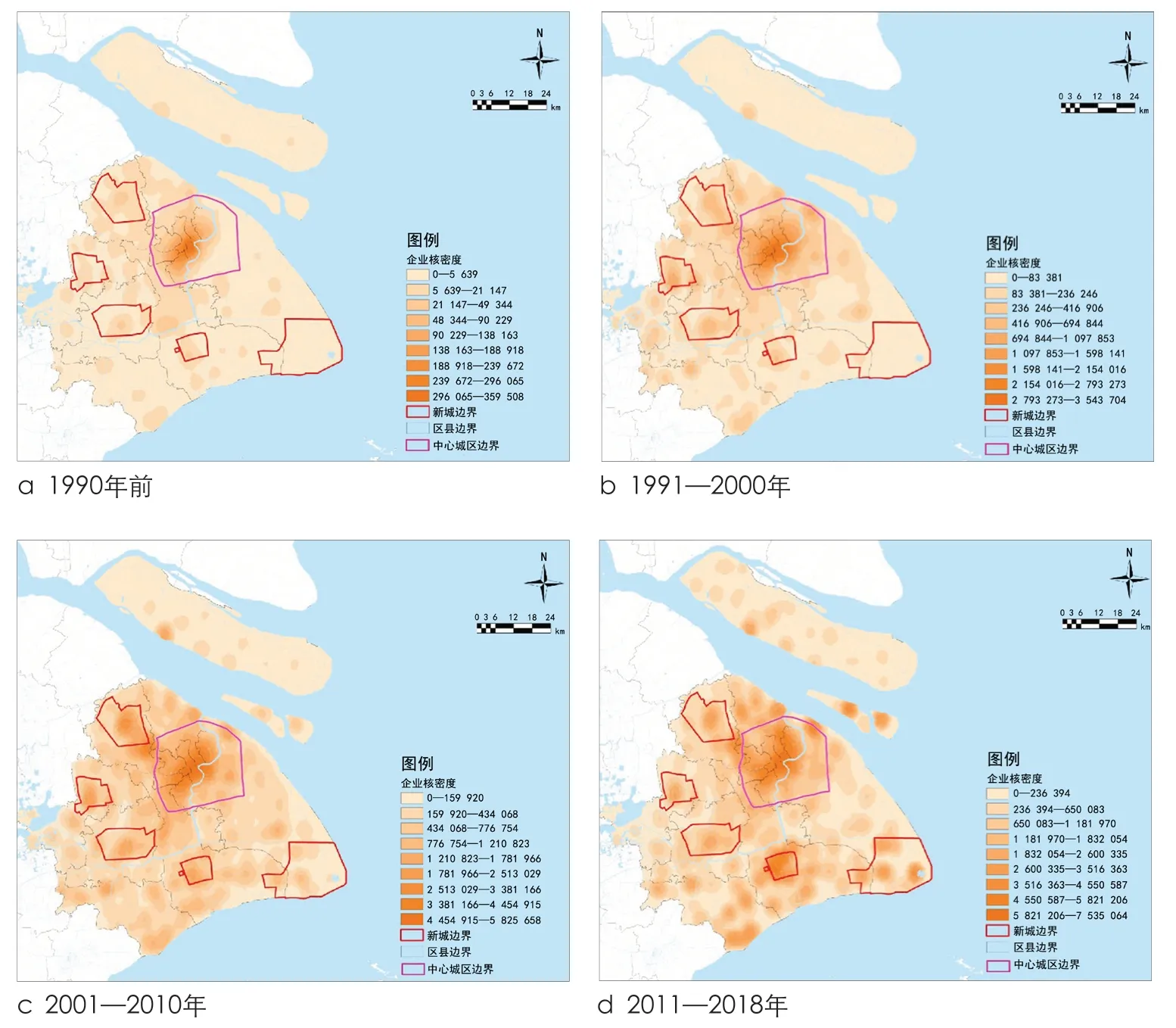

笔者将2018年上海市现存企业按成立时间划分为4个阶段,以反映不同时期新城对产业的承接吸聚能力(见图4)。1990年以前成立的企业绝大部分聚集在中心城区及黄浦江以西,这一时期新城对于产业的承接能力较弱,仅是拥有距离优势的松江、嘉定集聚了较大数量的企业;1991—2000年,随着浦东开放,大量企业在浦东落户(不包括目前的南汇新城地域);而嘉定、松江等距离中心城区较近的新城均新增了大量企业,青浦新城也获得了较大发展。2000年以后,随着新城建设的聚焦和发展政策的逐步落实,临港新城开始集聚起大量企业,其余新城亦保持着高速增长的态势。2009年后,奉贤现代农业园区开始转变产业结构,大力发展新兴医疗健康产业;2011年通过的上海“十二五”规划将临港新城更名为南汇新城,并提出大力发展南汇新城。其间,奉贤、南汇新城的企业增量明显增加,而嘉定、青浦、松江新城的企业增量与前10年基本持平。

图4 不同成立时间上海企业布局核密度分析图Fig.4 Kernel density of Shanghai enterprises at different time of establishment

2.1.3 公共服务设施发展状况

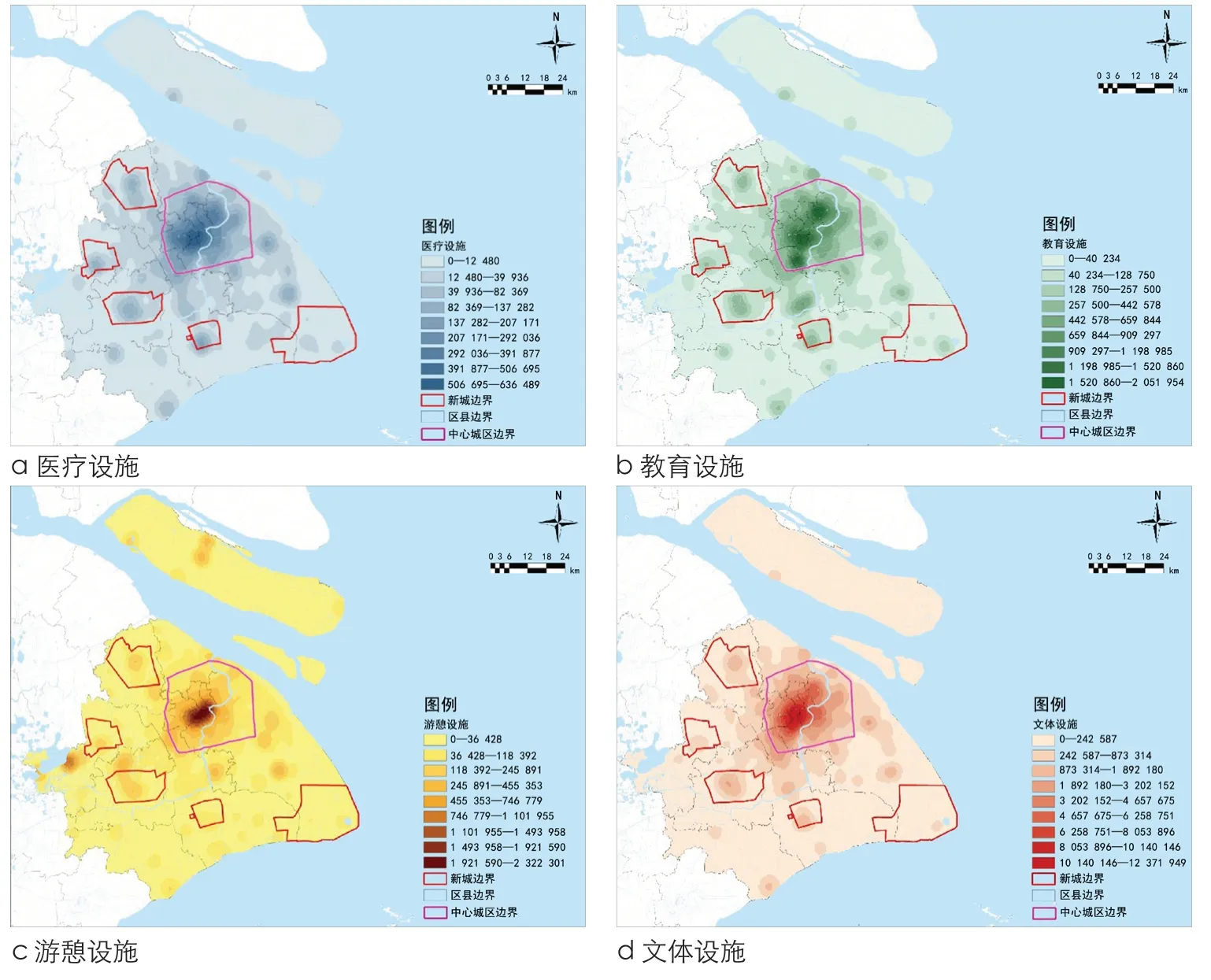

从现状公共服务设施POI所展示的空间形态看,医疗、教育设施“一核多心”的市域分布格局已初步形成,但游憩①此处的“游憩”设施,是指高德地图兴趣点(points of interest,即POI)定义为“风景名胜”的设施。、文体设施仍呈现强中心态势,新城与中心城区的差距很大(见图5)。南汇新城由于起步较晚,各项设施数量均少于其他新城。值得注意的是,虽然在医疗、教育、文体等设施配置方面,新城是其所在城区的绝对核心,但在游憩设施上却出现一定的“偏心”现象,如青浦区的朱家角古镇,松江区的佘山森林公园、上海欢乐谷及其周边的游憩配套设施,均比新城主城区内部更有优势,这与其区块的主体功能设定有关。

图5 2021年上海公共服务设施核密度分析图Fig.5 Kernel density of public service facilities in Shanghai in 2021

2.2 新城有关的若干问题

2.2.1 关于功能定位

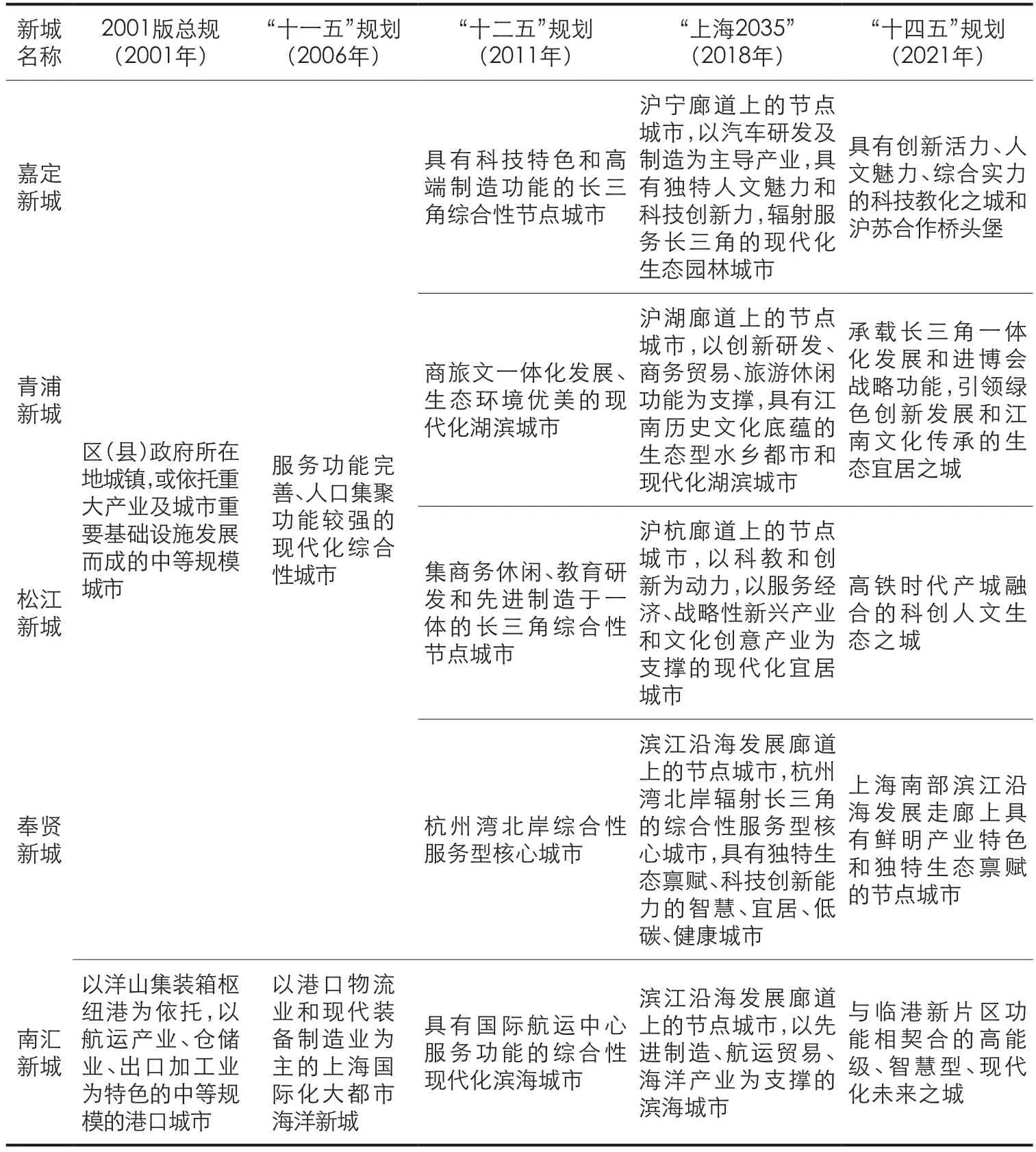

长期以来,上海各新城的功能定位的表述在不断变化(见表2)。21世纪的前10年,对于各新城的定位较为强调其共性的片区核心服务职能;在“十五”期间曾非常强调差异化发展,如“一城九镇”的一城(镇)一貌打造,但主要是关注城市风貌和居住功能。“十二五”以后,有关政策文件对各新城提出具体的发展定位指引;但从时间维度看,各新城的区域职能定位较不稳定,同时横向间的相似度也高。例如嘉定新城在“十二五”规划中的定位为“长三角综合性节点城市”,而随后的“上海2035”总规是“沪宁廊道上的节点城市”,“十四五”规划的表述则是“沪苏合作桥头堡”。可见,一是表述多变,二是语义不清(如“节点城市”的定义)。功能定位的不清晰、不连续可能会导致新城难以形成持续发展的动能,而区域定位的趋同则会引起同质竞争和重复建设的加剧。

表2 新世纪以来上海新城定位引导变迁Tab.2 The orientation and guidance changes of new towns in Shanghai since the 21st century

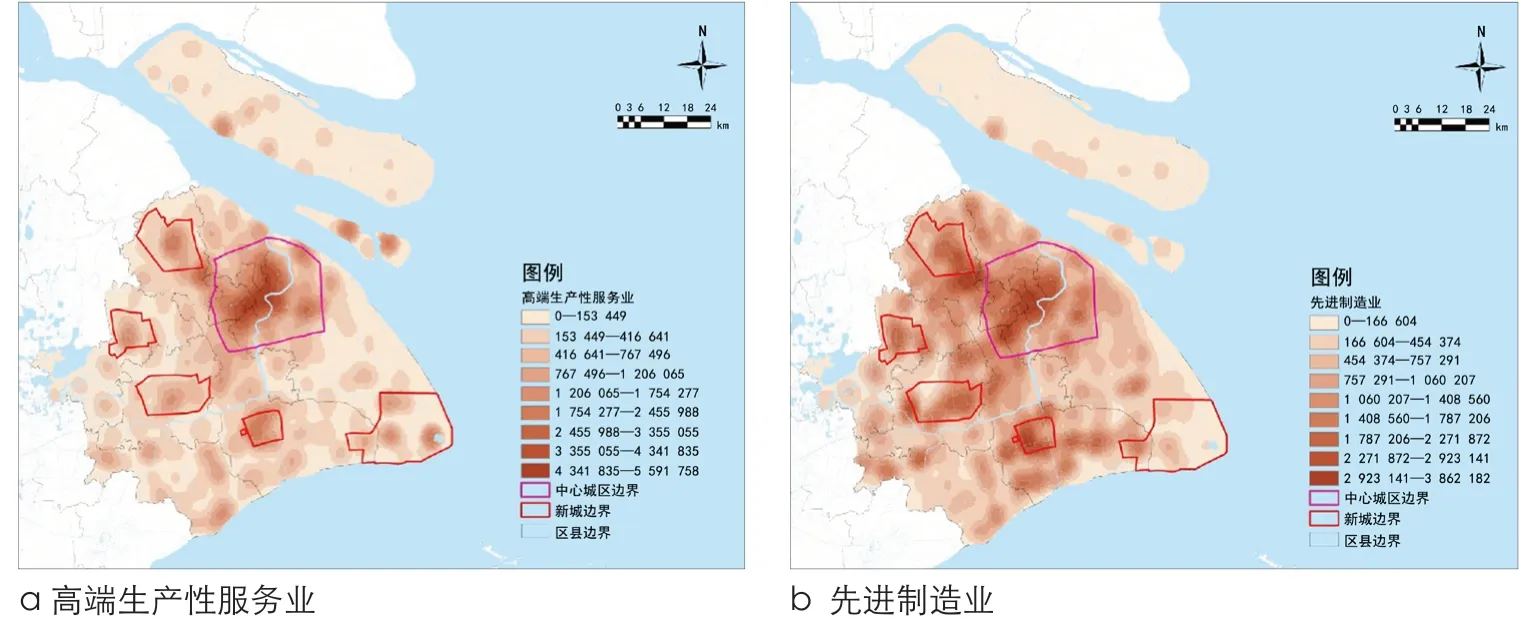

2.2.2 产业集聚度和经济绩效有待提高

金融管理、设计研发等高端生产性服务业和航天装备制造、核心零部件制造等先进制造业,是上海产业发展的主要方向(见图6)。由于中心城区产业转移和各新城的持续发力,市域产业布局正在趋于均衡,但先进产能在新城的集聚还很不够,导致某些新城的发展动力不足。目前高端生产性服务业在嘉定、奉贤、南汇新城的集聚较为显著,南汇新城滴水湖区域承载的新型贸易、跨境金融、航运服务等功能初具规模;但中心城区在高端服务业方面仍占据绝对优势。

图6 高端生产性服务业和先进制造业企业布局核密度分析图Fig.6 Kernel density of high-end producer services and advanced manufacturing enterprises

此外,新城建设的框架都铺展较大,产业集聚度偏低,土地使用的总体产出效率不高。以嘉定新城为例,工业用地规模已经很大,但低效用地占比高,研发用地占比较低;2020年嘉定新城建设用地占全区建设用地近40%,但实现的税收仅占全区的23%。

2.2.3 建设品质有待改善

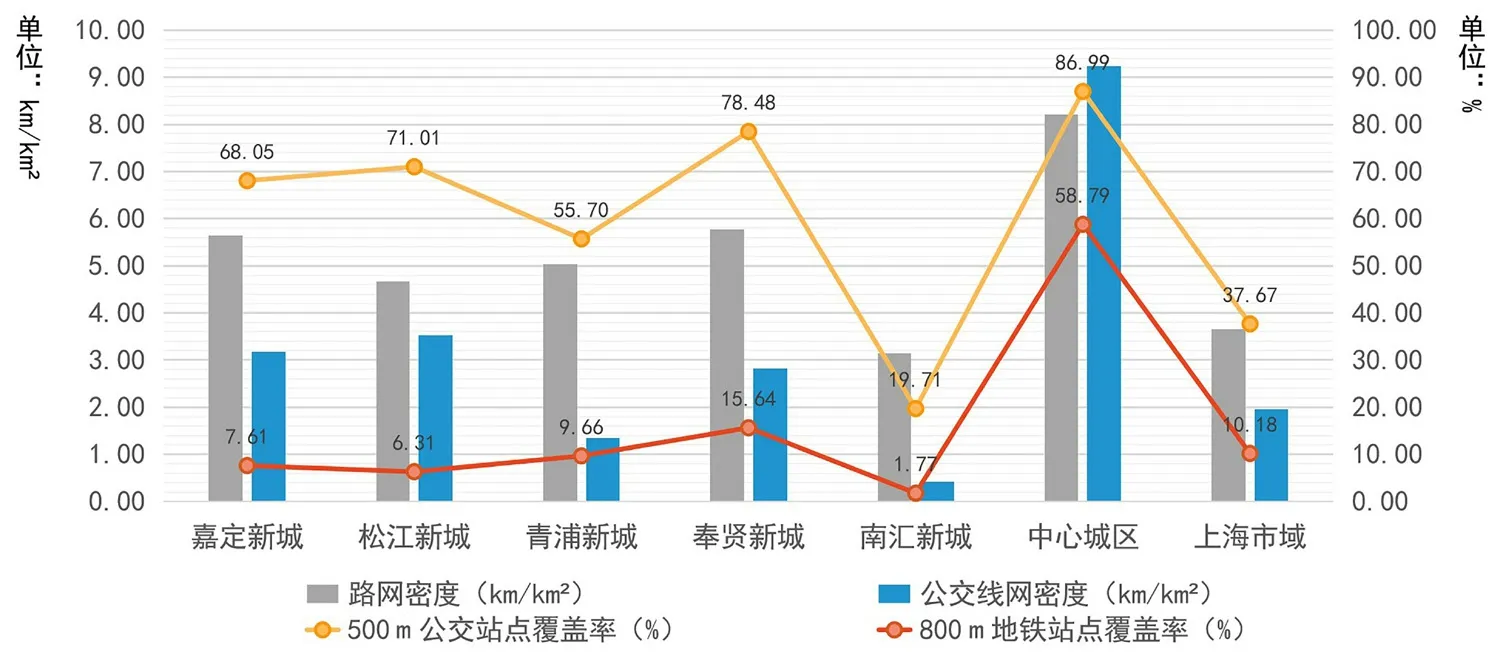

建成环境的优劣直接影响新城对于生产要素和居民的吸聚能力,当前上海新城的建设水平和品质存在不均及短板问题。如在交通设施方面(见图7),嘉定、松江等发展较早的新城路网密度与线网密度均相对较高,而南汇、青浦新城的公交线网密度显著低于路网密度,以至于难以通过线网密度来辨识新城中心区。

图7 路网密度与公交线网密度分析图Fig.7 Density of road network and density of public transport network

量化分析可进一步反映新城与中心城区的交通服务差距。“上海2035”设定的路网密度目标为:2035年新城与中心城区均达到8 km/km²,目前中心城区已经达标,而南汇新城仅达标39.00%;公交覆盖率方面,嘉定、松江、奉贤的普通公交覆盖率较高,高于市域平均水平。“上海2035”提出,至2035年轨交站点600 m覆盖率主城区达到40.00%,新城达到30.00%;而当前800 m轨交覆盖率,中心城区已达到58.79%,是发展最好的奉贤新城的近3.8倍,南汇新城的轨交覆盖率目前尚不足2.00%。地铁建设的门槛很高,郊区及新城的地铁站点覆盖率较低有其合理性,但常规公交的差距似不应该太大(见图8)。

图8 上海新城公交概况Fig.8 Overview of public transport in Shanghai new towns

3 国土空间规划背景下上海新城建设思考

党的十八大以来,在生态文明理念的指导下,我国的发展建设进入提质增效、结构调整的新时代;传统的追求规模和速度的城乡规划已经结合“多规合一”的落实,演变为生态优先、全域统筹的国土空间规划。新的规划体系的建构是基于新时期的发展诉求,对传统规划体系的“扬弃”过程,其技术逻辑应是充分整合发挥传统规划在空间规划中的功效[16]。新城建设的核心理念是全人类的共同财富,在国土空间规划体系的建立和监督实施过程中,应充分汲取和传承新城建设的科学规划理念、空间模式和运作策略,尤其要充分彰显其在区域空间协调、城镇建设品质和社会和谐发展等方面的重要价值。这既是五个新城的课题,也是全市各类各级城镇规划建设的共同目标。

3.1 兼顾城市职能和区域职能

当前上海新城发展和以往最大的区别在于新城站位的提高,强调新城要发展为“独立的综合性节点城市”,并融入长三角区域城市网络。因此,新城的目标定位必须综合考虑上海和长三角两方面的发展诉求和相应的新城职能。

站在上海的角度,基于生态文明建设的大背景和城市治理现代化的要求,继续以主城区向外蔓延的“摊大饼”方式拓展已极不可取,因而新城建设将是上海突破空间发展困境的关键举措之一。而新城要实现这一目标,就必须充分挖掘自己的资源禀赋,因地制宜地加快特色功能聚集,进而提升自身的综合实力,强化城市功能的综合性和“独立性”,以体现其城市职能。

站在长三角的角度,五个新城环绕主城区布置,一方面可以承接内部扩散资源,另一方面也可以集聚外来资源;更为重要的是,这些新城作为上海全球城市的组成部分,需要精准定位和培育若干区域职能,最终成为区域的专业化中心。根据既定的政策目标,五个新城的辐射和服务区域的能力培育是本质性诉求,同时也是评判新城功能建设成效的主要标准。

3.2 高效发展和能力培育

2021年2月发布的《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》(以下简称“《实施意见》”),对上海新城发展提出的目标是:到2025年,五个新城常住人口达到360万,新城所在区GDP达到1.1万亿元。以2019年上海的数据标准而言,相当于五个新城集聚了上海15%的人口,创造29%的产出。这也意味着新城发展必须高效。因而新城的未来发展必须摒弃粗放发展模式,着力提升空间品质、挖掘存量潜力和提高产出效率。具体举措可包括推进新城主导产业的能级提升和集群式发展,借助“一城一名园”等产业发展战略,推进产业用地的集约化利用,并及时腾退低效用地。

在强调新城独立性的同时,仍需要把握好新城与主城区的关系。作为超大城市空间外拓的承载地域,其高效发展有赖于持续承接主城区的先进产能扩散或转移。此外,在新城的发展培育期,需在产业发展、资源配置上予以适度倾斜;要注重新城的“独立”能力培育,以逐渐形成与主城既相互独立又相互协作的良性发展格局。

3.3 激活内生动力和营造特色

要确保新城的基础设施和配套服务有相当的吸引力,包括高品质公共服务、社区配套和住房体系等方面的完善,坚持“人—城—产”的综合谋划;要使新城的生活服务水平不低于、甚至高于中心城区,但生活成本显著较低,并有就近的合适就业岗位,唯此才能真正激活新城的内生动力。除了自身优化建设,还应注重与周边功能区域的协作,如青浦新城与朱家角古镇的联动,可以充分借助朱家角古镇的江南水乡传统特质,避免新城在相关领域的低效及重复建设。

只有当新城培育起自身特色和优势,才能在真正意义上实现相对独立发展。新城内部功能配置需要强调综合和完善,但在大区域中应承担不同的专业化分工,才会具有核心竞争力。在营造特色的过程中,既要立足自身和找准方向,挖掘生态、历史、产业等特色资源,同时也要充分借助和发挥独特的区域性优势,实现与长三角其他城市的差异化竞争和互补发展。

3.4 完善运作机制和提升治理能力

新城建设本质上是公共政策行为,因此新城发展成功的关键是新城建设的体制机制创新和治理能力提升。首先要协调各级政府的管理事权,如新城的目标定位、重大项目建设及底线约束等宏观规划问题,应由市级部门把控;在具体规划设计、一般项目建设、品质保障、运作管理等方面,则要充分赋权基层政府。其次既要有良好的自上而下的政策和制度传导,亦需要市民、企业等社会主体积极发挥作用;在新城发展初期,可以在住房、交通、公共服务等方面实行主城区、新城区的差别化安排,新城的建设标准适度高于主城区。

新城建设有明确的政策目标并由政策所驱动,但同时也要发挥好市场配置资源的决定性作用,积极引导社会资本参与新城的开发建设。新城的主体是人,要以人民为中心,保障群众的利益和参与权力,在不断增进参与感的过程中产生对新城的归属感。

新城建设是一个长周期的持续过程,同时亦是一个分阶段推进的工作,需要着力提升相关管理主体的治理能力。其中的一个重要环节是对新城建设和运转状况进行动态监控,并基于阶段性目标作定期评估;通过监控和评估可以及时发现和纠正存在的偏差,从而确保新城建设的高效和可持续发展。

4 结语

新城建设从田园城市演进至今,其目标、职能和空间形态等都发生了显著的变化,但其初衷及所演绎出的核心理念一直在延续,即追求理想城市的境界,谋求区域协调、城乡协调和人际和谐。我国的新城建设旨在解决“大城市病”和满足城市空间拓展需求,由公共政策所驱动;新城建设的成就很大,但也仍存在一些亟待克服的薄弱环节。在新时代的城市和区域发展中,新城仍具有重要地位,在北京、上海的新一轮城市总体规划中,也都对新城建设作出了安排。

就上海而言,在市政府的《实施意见》中,明确提出要以“上海2035”为引领,着眼于谋划超大城市整体战略布局和城乡空间新格局,按照独立的综合性节点城市定位,统筹新城发展的经济需要、生活需要、生态需要和安全需要,将新城建设成为引领高品质生活的未来之城、全市经济发展的重要增长极、推进人民城市建设的创新实践区、城市数字化转型的示范区和上海服务辐射长三角的战略支撑点[17]。为了实现这些政策目标,上海同步制定了“十四五”加快推进新城高质量发展的支持政策,并拟定了“十四五”新城交通发展、产业发展、公共服务以及环境品质和新基建等的专项方案;此外还发布了《上海市新城规划建设导则》,重点聚焦空间品质提升,对规划建设和运营管理全过程提出引导要求,推进新城新一轮高质量发展、高水平建设[18]。

《实施意见》及系列政策文件的出台具有划时代的意义,标志着上海的新城建设从较囿于规划结构和空间开发概念,演进为具有清晰的政策目标,以及与之相联系的一揽子支持政策。这使得新城的内涵变得丰富、目标和定位更为明确,同时使命也更为重大和艰巨。在“十四五”的起步之年,本文回顾新城建设的缘起和演进历程、总结国内外和上海新城建设的理念传承和实践经验、探讨新时代新城建设的思路,以期为有关工作提供有益参考。