城市风貌规划编制与规划实施的若干思考

——以铜仁市思南县中心城区城市风貌规划为例

2021-09-27陈晨杰CHENChenjie

陈晨杰 CHEN Chenjie

0 引言

2019年习近平总书记在考察上海时提出“人民城市人民建,人民城市为人民”的重要理念,深刻回答了人民城市建设依靠谁、为了谁的根本问题,是人民城市建设的根本遵循[1]。

当前我国社会经济正处于高质量发展的重要时期,城市更新进一步向纵深推进。然而,现代经济和科技快速发展,新的事物层出不穷,文化的交流与影响不断扩大,导致本地区“充满人的温情”的地域差别、文化背景差异,以及众多承载着情感的历史城镇的个性和人文特征很容易被逐渐地遗忘和破坏,城市魅力日益淡化[2]。许多城镇在快速发展中出现“千城一面”现象,悠久的历史文化传统和特色风貌几乎荡然无存。

随着国家产业政策倾斜和西部开发的决策导向,以及我国高速公路和高速铁路的持续大规模投资建设,在新一轮更广领域、更高层次的区域竞争中,许多中小城市将逐步在更大的区域范围崭露头角。在以建设人民城市为目标的城市更新和转型升级、迈入“高速(高铁)经济时代”的过程中,城市景观风貌和精神面貌的提升成为中小城市发展的重要课题之一。

1 城市风貌的内涵

有关城市风貌概念,目前大致有以下两种解释:一种泛指城市的人文特征和地质景象,另一种认为城市风貌归属于审美范畴,涉及承载着城市社会、经济和文化的空间和其构成因素的审美系统视觉形象[3]。从广义的角度看,城市风貌涉及城市人文风情和城市空间环境情景两大内涵,而归根结底城市物质空间是城市人文风貌塑造及表现的物质基础和重要载体。

笔者认为,城市的风貌形象的塑造和确立涵盖的专业内容十分广泛,涉及社会经济、历史人文、城镇格局、建筑布局、景观、交通、生态、旅游等众多学科领域。城市风貌所反映的城市生活氛围和文化底蕴是一个以人为核心的动态景象。城市物质空间建设引导只是城市风貌建设的基础。从城市规划的角度研究在城市物质空间环境内结合人的活动所形成的特色城市风貌,并提出建设引导是城市风貌规划的主要任务。

2 国内外风貌规划研究概述

2.1 国外城市风貌问题的相关研究与实践

早在文艺复兴时期,欧洲国家许多城市就已经针对城市的重要广场、主要街道、重要建筑等展开美化研究与建设。19世纪,以丹尼尔•伯纳姆主导的“芝加哥规划”为标志,西方许多城市开展了以城市美化为目的的建设活动。经过一系列实践之后,城市风貌构筑在理论体系和实践经验方面日趋完善。

与城市风貌关联度较大的理论主要有凯文•林奇的“城市意象”理论、诺伯格•舒尔茨的“场所精神”理论等。由于风貌规划及其导控是一种针对目标城市风貌特征的规划,因此在规划实践中十分注重城市地域特色的塑造。

2.2 国内城市风貌问题的相关研究与实践

20世纪80年代,我国开始历史文化名城保护的制度建设,开展了关于城市传统风貌保护的相关研究,出台了《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关法律法规。2000年以后,城市风貌规划及管控方面的理论研究逐渐增多。例如张继刚[4]提出城市景观风貌系统具备空间生态结构和时间文态结构的双重属性。俞孔坚等[5]认为生态基础设施与城市风貌的结合是规划及实践过程中优化城市风貌的重要途径。蒋朝辉等[6]提出宏观层面把握风貌格局、中观层面落实风貌分区特点、微观层面重点塑造特色空间和单体层面准确定位建筑角色的风貌规划路径。张松等[7]认为历史文化名城和历史风貌保护都需要从消极控制向积极保护的方向主动转型,等等。在理论研究方面,相较于国外,国内更加注重生态、人文因素在城市风貌中的作用。

国内许多城市进行了大量的城市风貌规划和风貌改善建设的实践。在规划方面,国内关于风貌规划的实践活动一般有3种方式:①列入城市总体规划专门的风貌规划篇章或专题研究;②作为独立的风貌专项规划或者采用城市设计的形式进行替代;③设立城市风貌相关的研究课题[8]。在风貌改善建设方面,有宁波三江口城市风貌区旧区改造(2000—2005年)[9]和浙江小城镇综合环境整治三年行动计划(2016—2019年)等实践案例。大量的风貌改善实践主要针对城市特色面貌和特殊文化进行打造,注重地域特色的塑造,使得不同城市特色得到较好的凸显。但是,部分项目在实施过程中只注重对“无人”的空间特色美化,而忽略了“有人”的空间活动需求。例如,在许多历史风貌街区的打造过程中,一味强调小街小巷空间肌理的保护,却未考虑居住在其中的居民和汽车的出行需求。强调传统建筑外立面风貌的管控,而居民的空调室外机却无处安装等。

3 思南县中心城区风貌的主要问题

随着近年城镇中心城区建设和改造过程的延续,许多城市具有重要历史价值的老城区已经不是人们所乐见的景象,呈现在人们视野中的是混乱交错的城市形态、杂乱无章的环境品质、紧迫压抑的建设密度、破败失修的历史传统建筑和不完善的城市公共基础设施等[10]70。

3.1 城镇空间层次感逐渐消失,建筑空间尺度失衡

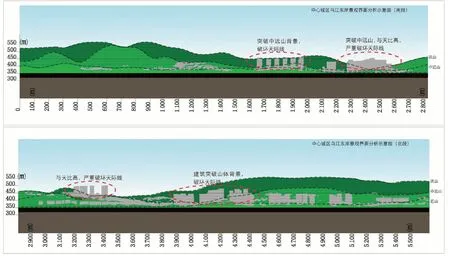

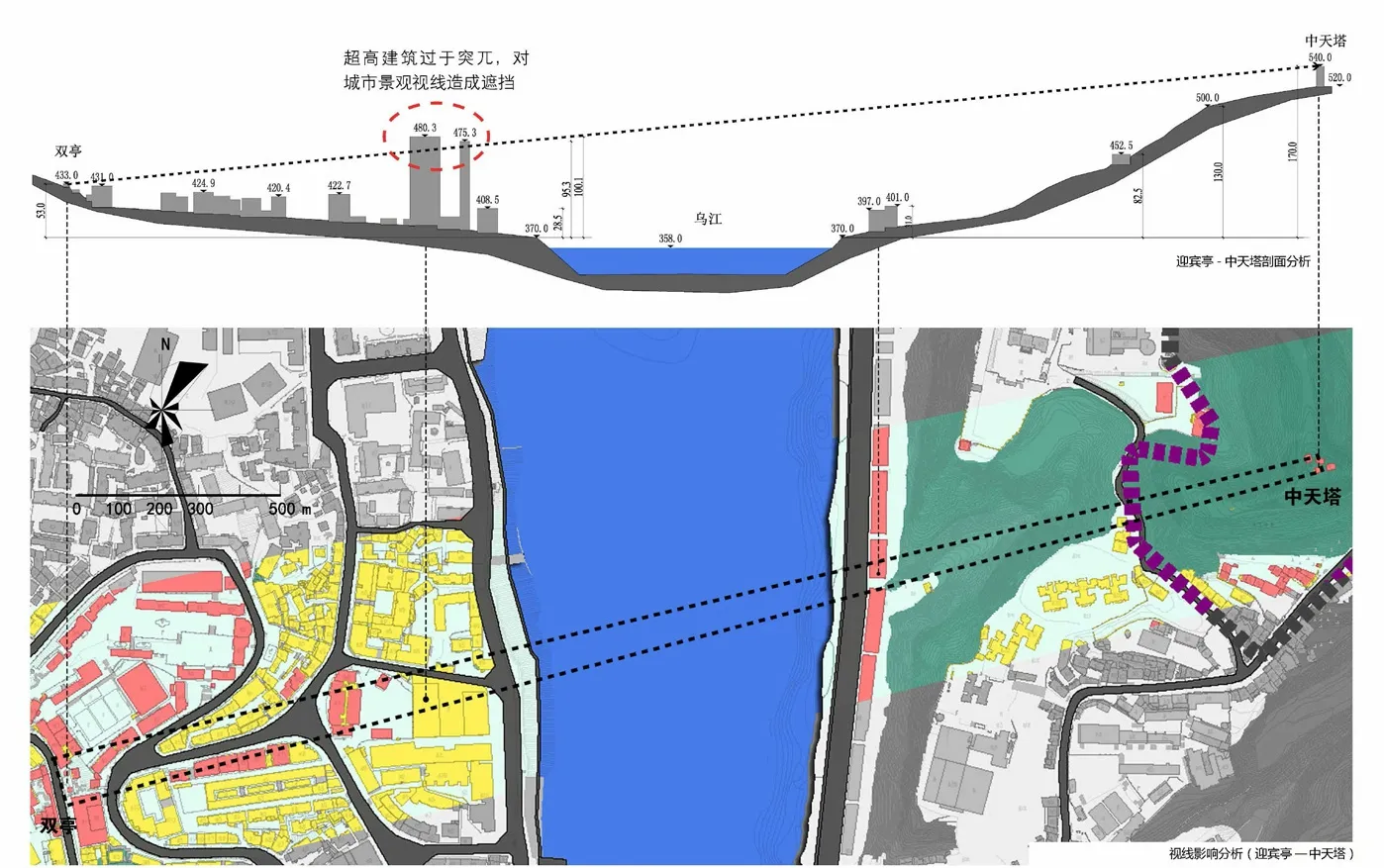

由于城市发展遇到地形限制,贵州省铜仁市思南县中心城区的城市空间结构一直表现为新旧混合交错,城市拓展演变成一场旧城更新改造的进程。从城市空间天际轮廓线分析可见,相当部分的新建筑天际线已经遮挡了第一层山体轮廓,将思南城区原有的层层叠叠六层台地退向江边的生动城市景象给淹没(见图1-图3)。

图1 思南中心城区鸟瞰图(2016年)Fig.1 Aerial view of Sinan central city (2016)

图2 思南中心城区建筑天际线分析图Fig.2 Analysis of skyline in Sinan central city

图3 思南中心城区主要地标视线分析图Fig.3 Analysis of the sight of landmark in Sinan central city

究其缘由,这些年来的开发建设活动主要是“见缝插楼”,缺乏整体意识。高密度、高容积率的开发使得城市公共空间尺度失衡,也使原本就缺乏绿地与公共空间的城区更加拥挤,从而失去空间秩序,破坏了城市原有的空间肌理。

3.2 街道空间组织无序,环境形象杂乱

思南城区的街道经过多年的建设积累,具备一定的历史感,但沿街景观缺少本地建筑特色,缺乏本地文化民俗个性。一方面,道路十分狭窄,街道空间给人以强烈的压迫感,现状沿街又缺少开敞空间来改善街道空间压抑的状况。另一方面,街道空间视觉要素过于复杂,过分追求个体元素的视觉冲击,严重破坏了城市沿街空间的完整性和连续性(见图4)。

街道是城市居民认知和体验城市的重要空间,是城市最具活力和魅力的地方,是城市独具特色的窗口。因此,以人的体验为出发点的街道风貌规划引导对于城市风貌的传达具有非常重要的意义。

3.3 城与江的滨水过渡空间断裂,亲水性缺失

近年来,思南滨江大道的建设反映出政府对城市滨水区开发建设的高度重视。但是,滨江大道建设实际上把乌江水边与城区隔开,新的笔直而宽阔的道路线型和走向既与原来的城市肌理毫无关联,道路开口空间与滨江的景观节点也未发生有机的对景与对话(见图4)。

图4 思南城区现状照片(2015—2016)Fig.4 Photo of Sinan (2015-2016)

滨江岸线改造主要着眼点在防汛水利上,没有兼顾城市景观和以人为本的亲水需求,大部分地段的防汛墙阻挡亲水视线,也阻碍了人与江体之间亲水性的建立[11]。

3.4 城市更新与历史风貌保护的冲突

思南老城区内确定了两片古街区保护性维护整治的规划,现已启动实施工程。在风貌规划研究分析中发现:若按现有的城市规划去实施,一方面,多条现有道路两侧建筑仅有的空间根本无法达到规划要求,规划成果难以在城市建设管理中予以贯彻实施;另一方面,无论是规划新建道路还是拓宽道路,都与城市形成的历史格局不协调且难以融合,也失去历史地区在空间尺度上的整体性。

无论是风貌保护还是改造,都牵涉历史风貌保护区居民的情感和生活便利性[12]。仅仅依靠政府主导急于进行穿衣戴帽式的修缮、整治,而缺少机制与市场运作手段,缺乏社会、机构、百姓的共同积极参与是不够的,不具有可持续性。需要真正提高居民的生活环境、基础设施配套和完善社区功能,历史建筑及周边环境既要保持历史风貌又要融入当前居民生活。这样的保护对于历史风貌区才具有可持续发展的意义[13]。

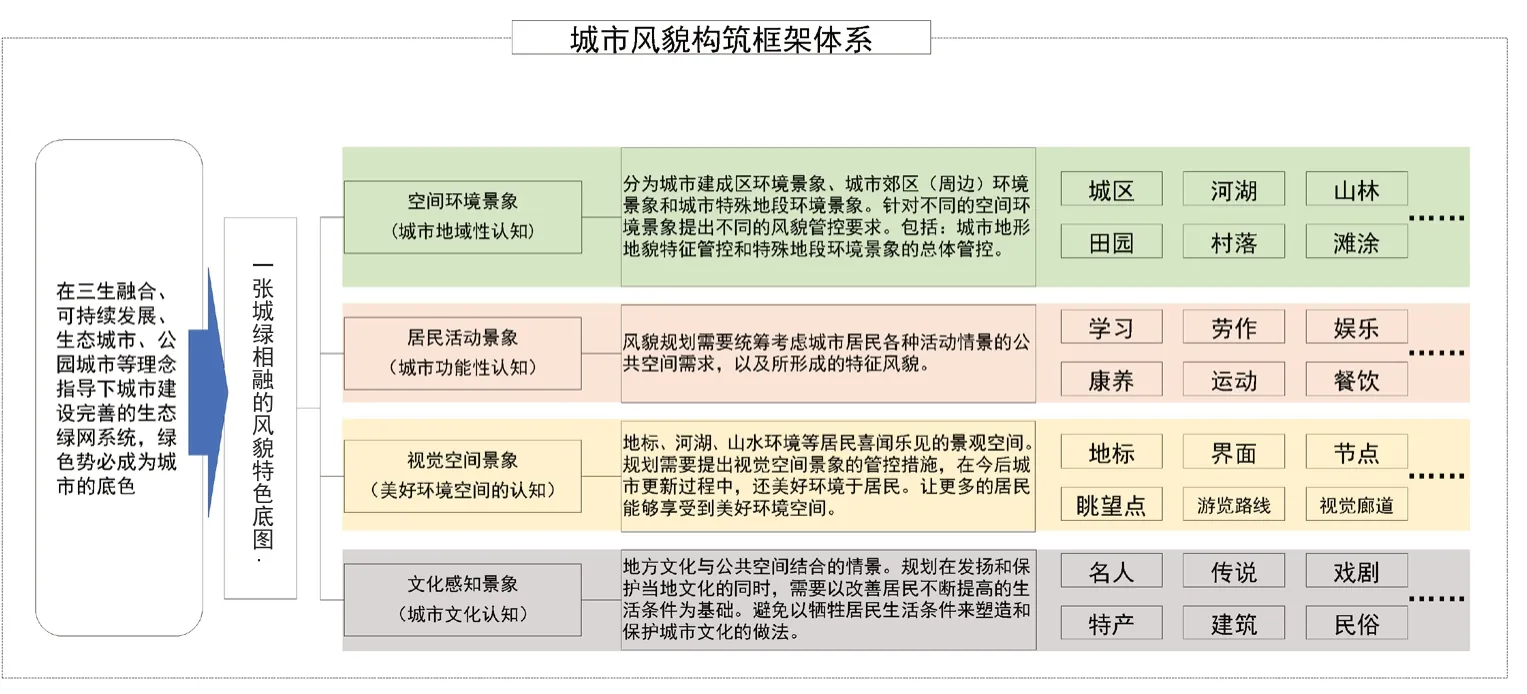

4 “一底四象”城市风貌塑造的理论探索

对城市风貌的塑造要从居民的场所体验角度出发,这是在建设人民城市背景下对城市风貌塑造的重新思考,“一底四象”城市风貌框架由此而来。“从居民的体验角度出发”的主线贯穿于整个城市风貌构建中,在一张城绿融合的底图上从空间景象、活动景象、视觉景象和文化景象4个方面进行构筑和系统管控,赋予其张弛有度的风貌节奏,强调风貌的整体性、系统性,强化动态功能(见图5)。

图5 城市风貌构筑框架体系Fig.5 Framework system of urban landscape construction

4.1 “一底”:城与自然和谐共生、城绿融合的城市风貌特色底图

在以人民城市为目标的建设背景下,城市更新主张“以人为本”。从20世纪60年代开始,部分发达国家城市化进程中出现一种逆城市化现象。这与大城市发展中经济效益、社会效益和生态效益的失衡有紧密联系[14]。2015年,国务院提出《生态文明体制改革总体方案》,新时代中国特色生态文明思想从理念到制度逐步确立[15]。近些年“两山”理论、海绵城市、韧性城市和公园城市等理论的提出,更加提倡引导城市向生态回归。通过对自然地形、地貌及滨水空间、建设空间的改造,结合构建景观绿地系统的主要手段,编织出城市与自然生态相互融合的城市风貌特色底图[16]。

4.2 “四象”:城市的空间环境景象、居民活动景象、视觉空间景象和文化感知景象

4.2.1 空间环境景象:城市地域性认知

一个城市的空间环境景象一般分为城市建成区环境景象、城市郊区环境景象和城市特殊地段环境景象。例如杭州的西湖片区、上海的黄浦江沿线片区和青岛的滨海岸线等,往往是体现城市特色风貌的空间环境。在风貌规划中通常需要明确一定的界限,针对不同的空间环境景象提出不同的风貌管控要求,一般包括城市地形地貌特征管控和特殊地段环境景象的总体管控。

4.2.2 居民活动景象:城市功能性认知

居民在城市公共空间活动的情景是城市功能的具体表现。著名建筑师理查德•罗杰明在1998年就指出:“对于城市来说,一个最为吸引人的因素,是因为它是一个集工作、购物、社交、教育、休闲等功能于一体的场所。”城市不仅是从业人员工作、办公的地方,更是充满人情味与活力的生活场所。居民的活动景象反映了现代生活的多样性。城市中不同年龄、爱好、性别、工种的各类人群需要使用各种不同的活动空间,表现出不同的活动景象,犹如清明上河图所描绘的一个充满生命活力的居民活动景象。风貌规划需要统筹考虑城市居民各种活动情景的公共空间需求,以及所形成的特征风貌。

4.2.3 视觉空间景象:城市美好环境空间认知

每个城市都有自己的地标、河湖、山水环境等居民喜闻乐见的景观空间。所谓的江景房、湖景房、公园房等以景观为卖点的房地产项目就是最为典型的例子。许多城市的高层建筑遮挡住城市的山体轮廓和原本开阔的大江大河。风貌规划需要提出视觉空间景象的管控措施,让更多的居民能够享受到美好的环境空间。具体包括:需要为标志景观点、重要视觉区域预留视觉通廊;需要对视觉区域的整体形象、绿化布置、公共空间、建筑体量、建筑高度、建筑色彩、第五立面等进行控制指导;根据视觉整体形象的不同要求,采用不同的设计手法。

4.2.4 文化感知景象:城市文化认知

城市文化认知是居民精神文明的表达,是地方传统服饰、历史、传说、语言、民俗或当代文化与公共空间结合的情景,是地方传说、历史名人、历史建筑、建筑色彩、创意设计等各类文化元素与城市公共空间的融合。每个城市都有自己的文化基因,城市的文化特殊性往往是其区别于其他城市的重要特征。例如上海的海派文化、成都的川蜀文化、重庆的巴渝文化、北京的胡同文化和京剧文化等。可以通过对地理位置和自然、历史资源的分析,结合公众参与调查,确定城市文化的特点。但是,规划在发扬和保护当地文化的同时,需要以改善居民不断提高的生活条件为基础,避免出现建筑外立面无处安放空调室外机、室内木质楼板无法安装抽水马桶、私家车辆出行不便等以牺牲居民生活条件来塑造和保护城市文化的做法。

5 “一底四象”城市风貌规划实践

5.1 基于生态回归,构筑城绿融合的城市风貌特色底图

城市生态系统是构建城绿融合底图的基本要素。城市风貌特色底图的构筑需要将不同层级的生态廊道进行层次化管理、网格化联通,并按照层级结构形成生态网络系统。

思南中心城风貌规划基于建成区的地形地貌,按区位的重要性把城市绿化生态空间分为游憩绿地、防护绿地、街道绿带、绿廊、游憩广场和山地绿化,组成完整的城市绿色生态网络,从而构筑成一张思南独有的绿色城市风貌特色底图。同时,由于建成区的客观条件有限,绿色空间的连通性受到一定的限制,规划整体保留网络状的绿色空间肌理,从而确保城市居民绿色共享空间资源的均衡性(见图6)。

5.2 打造因地制宜的城市空间环境景象

因地制宜地梳理城市与环境的独特空间序列关系,这是作为城市特色塑造的基本依据。梳理整体空间布局,通过对城市地貌空间特色组合、城市肌理、环境构建特征等进行规划[17],在凸显城市特色的同时解决近期城市发展的突出问题。

思南县城市总体空间序列规划分为3个层面:城市建成区、城市周边自然山体和城市特殊地段(乌江滨江带)。

第一层面:城市特殊地段(乌江滨江带)。以乌江水系自然景观为要素,强调其作为城区的城市景观廊道作用,强调人与自然的共生共融。规划以乌江为城市最重要的风貌景观轴,并作为整个中心城区的环境形象焦点。这是思南中心城区整体风貌景观中最重要的层面。

第二层面:城市建成区。在城市更新过程中,城区保持适当的开发强度,合理确定建筑高度。保护思南层层叠叠六层台地退向江边和城市台阶巷道延伸到江边的生动城市景象。土地开发强度要综合现状建筑量,满足功能发展、景观影响分析等因素确定。风貌规划提出综合管控措施,对总体地形地貌、城市肌理进行管控引导。

第三层面:城市周边自然山体。根据自然景观要素资源的分布状况,将东西两侧环抱的郁郁葱葱的群山森林和典型的乌江喀斯特地貌自然风光组织到城区的物质环境空间中,通过人工景观的培育配置、道路交通系统的有机衔接,组织起有序的城市吸引点。

乌江和第三层面的山体是自然形成的,是思南固有的、优质的景观资源;第一、二层面是人为地在自然基础上进行的动态的城市建设的成果。所谓“天人合一”就是城市的“山、城、水”和谐相处。

5.3 塑造丰富多彩的全龄段居民活动景象

居民活动景象的特点是现代生活的多样性和多种功能的综合性的相互结合。城市需要大量开放的公共空间,才能使全龄段居者的活动找到栖息之所,并且要以体现魅力与活力的公共空间来缝合全龄段居民对活动空间的多样化需求。

思南中心城区风貌规划结合当地居民工作、学习、娱乐等生活习惯特点进行分析,公共开放空间布局注重不同年龄段居民所需要的不同开放空间的和谐融合,注重各年龄段人际交往、信息传递等隐形功能,共享空间,彼此融通,有机组合。通过规划的引导,思南中心城区近年完成了滨江步道、城市步行巷道、桥下空间以及多个商业广场的城市更新建设。基于多样化的活动空间的更新建设,居民丰富多彩的活动景象得以展现,城市风貌得以提升(见图7)。

图7 多样化生活场景空间规划实施对比Fig.7 Comparison of spatial planning implementation

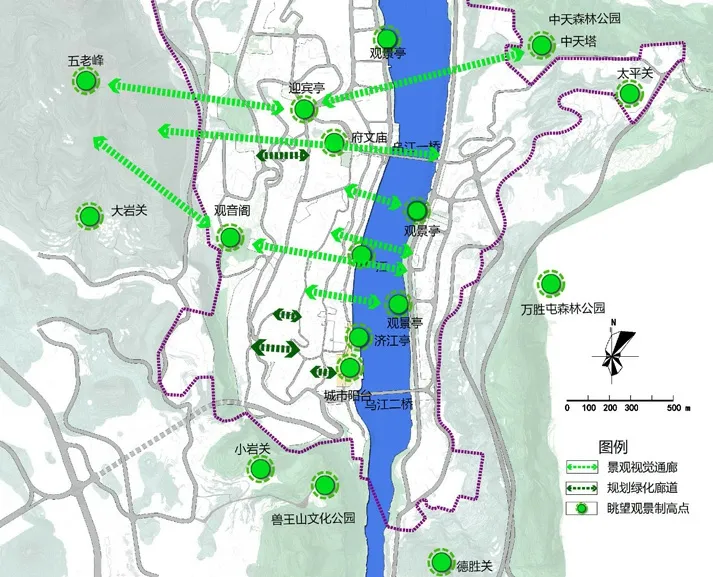

5.4 多维管控还景于民

视觉体验是城市风貌中美好环境景观最直接的传递方式。对于位于“大山大河”边上的城市,其城市特定的自然环境往往从“大山大河”中即可得到充分的表达。因此,通过景观视廊与眺望系统规划布局和管控(见图8),建立起山、水与人的“对视关系”,对于城市居民城市文化认知城市风貌中的美好环境具有重要意义。

图8 景观视廊与眺望系统规划图Fig.8 Landscape corridor and view system plan

在思南众多的城市风貌界面中,最富于城市魅力之处当为乌江滨江地带。一方面,规划最大化构建“山、水和人”对视的空间管控,将滨水区空间环境形态和氛围景象尽量引入更大范围的居民家中。另一方面,以重要的山体、建构筑物等观景制高点、观景亭建筑、眺望平台等共同构成城区的眺望系统。在眺望点的观景扇面分析基础上,对视觉区域在整体形象、绿化布置、公共空间、建筑体量、建筑高度、建筑色彩、第五立面等进行控制指导,根据视觉整体形象的不同要求,采用不同的设计手法。

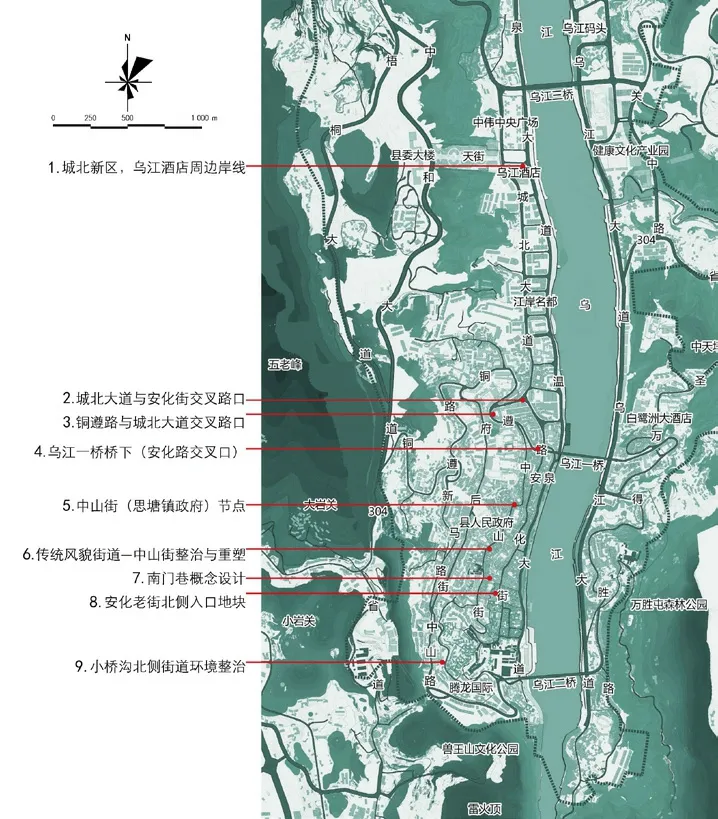

5.5 复兴老城意象构筑生动多样的文化感知景象

城市意象理论已经被广泛应用于城市规划领域中,它要求规划师不但考虑城市本身,也同时考虑生活在其中的市民对城市的感知,以此作为城市形态和空间环境塑造的依据[10]72,[18]。通过对城市重要公共节点的色彩、文化、景观等进行风貌管控的方法,增强老城区的意象特征,凸显特色。

通过对思南县老城区地理位置和自然、历史资源的分析,结合公众参与调查,确定老城区独有的众多文化特点。充分利用老城区的文化资源优势,在整体保护历史文化及其历史环境的基础上,经营好“黔中首郡”历史文化,突出思南地方特色。基于老城意象,对老城空间景观要素进行分解,大致可分为:标志景观节点(见图9-图11)及视线通廊、街巷、滨江带以及历史街区和历史遗存建筑4类[10]72。

图9 重要节点设计示范位置图Fig.9 Location of important nodes

图10 铜遵路节点现状照片(2015)Fig.10 Photo of Tongzun Road (2015)

图11 铜遵路节点风貌改造设计效果图Fig.11 Renovation design of Tongzun Road

6 结语

本文总结了国内外城市风貌规划相关的理论研究和实践经验。国外以“景”为主的、与城市风貌规划相关的理论,对于我国城市风貌管控研究实践具有较为深远的影响。但是在建设人民城市为目标的城市更新背景下,以人为本的建设理念被提到新的高度。从居民生活体验的角度出发进行城市更新,会发现居民对城市品质的需求与日俱增。在更新过程中,为避免与其他城镇千篇一律、丧失城镇特色,探求适合的城市特色与整体风貌塑造的有效手段具有十分重要的现实意义。

本文从“人本主义”的视角出发,探索城市风貌规划方法的转型和理论框架,以期对国内其他城市同类型规划的编制工作提供借鉴,为建设人民城市提供新的规划工作思路。随着人民城市建设理念在全国范围内的全面落实,今后城市风貌规划还需结合不同类型城市自身特点和实践经验展开深入研究。